Pemberdayaan Perempuan dalam Dimensi Pembangunan Berbasis

advertisement

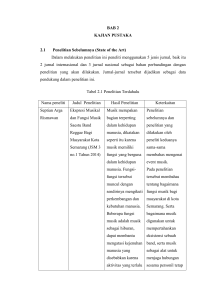

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM DIMENSI PEMBANGUNAN BERBASIS GENDER Murniati Ruslan* Abstract Gender-based development is an issue that has been drawing attention of international community since the 1970s. In Indonesia, this matter was begun to discus since the 1990s, especially in relations with poverty and backwardness issues. This issu itself has been surrounding parts of Indonesian women till now. When the right to free from poverty and backwardness are realized as the most important part of human rights, women empowerment as an element of development has been understood as a practical duty that can not be postponed. This article will be focused to the matter of women empowerment in the dimension of gender-based development. Kata Kunci: pemberdayaan, pembangunan berbasis gender Perempuan Indonesia dan Problematikanya Dalam banyak kasus, perempuan memang paling banyak mengalami problema dalam kasak-kusuk politik atau ekonomi, atau dalam lingkungan yang lebih sempit, rumah tangga. Masalah ini seolah sudah menjadi aksioma yang tidak lagi memerlukan pembuktian. Dengan kata lain, perempuan, sebagaimana halnya dengan anak-anak dan kelompok lanjut usia (Lansia), lebih rentan terhadap terjadinya gejolak yang memproduk ketidakstabilan pada ranah publik. Itulah sebabnya, pledoi-pledoi yang diajukan oleh kaum aktivif atau para pembela kaum ini sering pula diberi label “pembebasan” atau “pemberdayaan”. Maka, lahirlah istilah pemberdayaan perempuan sebagai antiklimaks empowerment). dari gagasan peberdayaan masyarakat (people 80 Musawa, Vol. 2, No. 1, Juni 2010:79-96 Munculnya kesadaran untuk membebaskan perempuan dari nestapa sangat dipengaruhi pula oleh kesadaran universal tentang perlunya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) tanpa pandang bulu. Dalam hal ini, dasawarsa 1970 adalah masa yang sangat penting dalam sejarah perkembangan hak asasi manusia perempuan.1 Itulah sebabnya, satu-satunya cara yang rasional untuk membebaskan mereka dari keestapaan itu adalah memberdayakan perempuan-perempuan tadi, tidak saja dari kemiskinan, tetapi juga dari kebodohan, dan keterbelakangan yang merupakan sejumlah faktor menghambat mereka dalam mengembangkan diri. Membebaskan perempuan Indonesia dari problema tersebut merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena sesungguhnya, pemberdayaan perempuan adalah suatu proses yang memungkinkan setiap perempuan Indonesia mampu memenuhi pilihannya sendiri secara bijaksana. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan haruslah diterjemahkan sebagai upaya memperbaiki fungsi dan kemampuan kaum perempuan sebagai mitra sejajar kaum laki-laki. Hanya dengan begitu, proses pembangunan yang dilaksanakan dapat berlangsung secara seimbang karena di dalamnya tercakup pula elemen pemberdayaan kelompok yang selama ini dinilai paling lemah, yakni perempuan. Dari uraian di atas tampak bahwa cara atau strategi yang paling rasional untuk membebaskan kaum perempuan dari kungkungan kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan adalah memberdayakan mereka, baik dari dimensi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sesungguhnya, pemerintah Indonesia sudah memperlihatkan kesungguhan dalam memajukan kaum perempuan melalui tujuan-tujuan pembangunan umumnya dan melalui program-program khusus. Namun demikian, berbagai kalangan menilai bahwa banyak kebijakan tetap saja menyisakan persoalan lama bahkan menjadi bagian dari persoalan itu sendiri. Untuk menerangkan alasan-alasannya, kebijakan makro secara 1 Liza Hadiz (editor), “Partisipasi dan Kesetaraan Politik Gender dalam Pembangunan, dalam Liza Hadiz, Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru (Jakarta: LP3ES, 2004), x Murniati Ruslan, Pemberdayaan Perempuan dalam 81 Dimensi Pembangunan Berwawasan Gender terpisah dari kebijakan-kebijakan yang ditujukan khusus bagi perempuan dijadikan sebagai titik tolak analisis. Ini penting ditegaskan karena kebijakan-kebijakan makro cenderung „buta gender‟, dalam pengertian bahwa kebijakan-kebijakan itu dirancang dan dilaksanakan tanpa memperhatikan lebih dahulu dampaknya bagi perempuan sebagai pekerja, anggota masyarakat dan keluarga, dan warga negara. Sementara itu, kebijakan-kebijakan khusus bukannya tanpa persoalan juga, dan daya kemanjurannya dihambat oleh dua rintangan pokok: pertama, kebijakan-kebijakan itu bersifat „fungsionalis‟, karena ia lebih memberi prioritas pada fungsi perempuan untuk dapat berperan dalam pembangunan, bukannya sebaliknya. Kedua, kebijakan-kebijakan itu menyimpan sebuah kontradiksi. Pada satu sisi, kebijakan tersebut dibuat dalam konsepsi dominan tentang pembangunan, berpusat pada nilai kemajuan dan modernitas. Pada sisi lain, kebijakan-kebijakan ini menghasilkan ideologi gender yang mengagungkan paham-paham tradisional tentang tempat perempuan di masyarakat.2 Karena itulah meskipun terdapat kemajuan umum semacam itu, tatap saja ada persoalan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Lihatlah kenyataan, antara lain, bahwa perempuan sebagai sebuah kelompok ditinggal kaum laki-laki dalam pendidikan. Pada 1985 misalnya, data UNICEF/ESCAP menunjukkan, sepertiga penduduk perempuan yang aktif secara ekonomi tidak pernah mengenyam pendidikan di sekolah, dibandingkan dengan laki-laki yang besarnya hanya 15%. Persoalan utama lain adalah bahwa meskipun tingkat pendaftaran masuk sekolah tinggi (sekitar 91% anak-anak masuk sekolah dasar) baik laki-laki maupun perempuan, jumlah untuk perempuan terus-menerus menurun di tingkat pendidikan lebih tinggi. Selain itu, yang lebih banyak drop out atau putus sekolah adalah perempuan. Tampaknya, kaum perempuan, dan terutama kaum perempuan miskin, masih tidak beruntung, sebagian karena kondisi ekonomi dan sebagian yang lain karena jumlah anggota keluarga yang besar.3 2 Ines Smyth, “Pandangan Kritis tentang Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Indonesia bagi Perempuan”, dalam Frans Husken et.al (editor), Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Indonesia di Bawah Orde Baru (Jakarta: Grasindo, 1997), 135-136. 3 Ibid, 138. 82 Musawa, Vol. 2, No. 1, Juni 2010:79-96 Di Indonesia, strategi pemberdayaan perempuan dilakukan secara bertahap. Hal ini tampak dari Program Keluarga Berencana (KB) dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kaum ibu dan keluarga pada umumnya untuk mengurangi beban yang dipikulnya dalam lingkungan keluarga dengan mengatur kehamilan dan kelahiran anak-anaknya. Dengan cara itu, perempuan dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Lebih dari itu, kaum ibu dapat ikut serta membangun keluarga, lingkungan serta mengembangkan sifat dan jiwa kewirausahaan dengan ikut serta dalam gerakan pemberdayaan ekonomi keluarga. 4 Strategi pemberdayaan perempuan dalam paradigma keluarga berencana sebetulnya berpijak pada filosofi pembangunan yang menjadikan kaum perempuan sebagai mitra sejajar kaum laki-laki. Dari pemahaman inilah muncul sebuah keyakinan bahwa pengingkaran citra kemanusiaan perempuan dalam interrelasinya dengan kaum laki-laki—terutama dalam mengaktualisasikan jati diri, baik dalam ranah negara maupun ranah masyarakat bahkan keluarga—merupakan fakta yang tidak layak memperoleh tempat di Indonesia yang demokratis. Lagi pula, jika upaya memberdayakan atau meningkatkan kualitas hidup perempuan benar-bnar dapat terwujud, tentu saja dapat mengatasi persoalan-persoalan yang menjerumuskan kaum perempuan itu ke dalam jurang kenestapaan. Problema terpinggirnya kaum perempuan di Indonesia dalam proses pembangunan (bahkan, pada kadar tertentu, bisa disebut sebagai pelecehan kaum perempuan Indonesia), terutama jikalau itu hendak dicermati dari perspektif sosio-kultural, dapat dilacak dari zaman kolonial, di mana perlakuan penjajah Belanda tidak hanya mencederai eksistensi kemanusiaan perempuan jajahan, akan tetapi seluruh manusia jajahan kehilangan eksistensi dirinya sebagai subyek. Sekurang-kurangnya terdapat relasi yang sangat kuat antara kekuasaan dan seksualitas pada era kolonialisme itu. Bahwa menurut dongeng pejabat-pejabat Nederland, orang-orang kaya Belanda yang menetap atau bertugas di Hindia Belanda dinasihatkan selekas 4 Haryono Suyono, Ekonomi Keluarga Pilar Utama Keluarga Sejahtera (Jakarta: Yayasan Damandiri, 2003), 37. Murniati Ruslan, Pemberdayaan Perempuan dalam 83 Dimensi Pembangunan Berwawasan Gender mungkin memelihara nyai5 sehingga di majikan dapat mempelajari bahasa, adat istiadat dan misteri di “Timur” dengan cepat. Nyai, dalam hal ini, tidak hanya dipahami sebagai lambang romantisme seksual kolonial, akan tetapi sekaligus pula berfungsi sebagai kunci bagi suksesnya kolonalialisme Belanda di Nusantara.6 Bahkan sebelum Belanda datang ke Nusantara, pedagang Asia dan Portugis sudah terbiasa memelihara nyai. Pada masa VOC, orang Belanda yang beristrikan perempuan bumiputra tidak boleh membawa istri beserta anak-anak dari perkawinan itu ke negeri asalnya. Perkawinan tersebut dianggap tidak sah oleh gereja di Belanda. Dilema ini mendorong orang-orang kompeni untuk memelihara nyai-nyai saja yang dapat mereka tinggalkan setiap saat. Kebanyakan perempuan yang menjadi nyai berasal dari keluarga petani maupun keluarga kelas bawah lainnya yang dijual orang tua mereka untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, ada juga yang berasal dari keluarga priyayi, yang biasanya diserahkan ayahnya kepada orang Belanda atau pun orang Eropa lainnya untuk mengamankan kedudukan dan jabatan sang ayah. 7 Jika ditarik garis jauh ke belakang, sebetulnya fenomena per-nyai-an ini sudah ada sebelum era kolonial, yakni dalam sistem masyarakat feodal, yang disebut gundik atau istri piaraan. Pada zaman itu, mereka ini merupakan korban pelampiasan seksual sekaligus alat perluasan kekuasaan kaum bangsawan. Jumlah anak yang banyak dan tersebar di mana-mana dipercaya dan terbukti mampu memperkuat dan melanggengkan kekuasaan mereka. Perempuan-perempuan itu diangkut ke istana dan dijadikan “istri percobaan”, sampai raja dan bendoro-bendoro menemukan perempuan sederajat yang mereka kawini secara sah. Istri percobaan ini dapat dapat diusir sewaktu-waktu dari istana dan mereka tidak berhak mengasuh anak yang dilahirkannya. Setelah sistem masyarakat feodal terserap ke dalam sistem masyarakat kolonial, perempuan bumiputera yang dahulu 5 Nyai adalah perempuan yang dipelihara pejabat kolonial maupun swastaswasta Belanda yang kaya (Lihat Linda Christanty, dalam Liza Hadiz) 6 Onghokham, “Kekuasaan dan Seksualitas: Lintasan Sejarah Pra dan Masa Kolonial”, dalam Liza Hadiz, 324-325. 7 Linda Christanty, “Nyai dan Masyarakat Kolonial Hindia Belanda”, dalam Liza Hadiz, 339-340. 84 Musawa, Vol. 2, No. 1, Juni 2010:79-96 dipergundik kaum bangsawan kini menjadi gundik pejabat kolonial, yakni yang disebut nyai.8 Persoalan yang sama masih saja menerpa perempuan Indonesia di alam kemerdekaan. Represi politik selama lebih dari tiga puluh tahun yang dialami bangsa Indonesia terbukti menghasilkan dampak sangat besar terhadap keterampilan berpolitik dan berorganisasi masyarakat sipil, termasuk di dalamnya perempuan. Mungkin itulah sebabnya meskipun telah memasuki era reformasi, kaum perempuan Indonesia masih dihambat oleh nilai-nilai budaya dan struktur politik yang tidak mendukung penuh keterlibatan mereka dalam urusan politik. Di samping itu, terputusnya tradisi organisasi berbasis massa selama puluhan tahun membuat organisasiorganisasi perempuan era pascareformasi tidak mengakar ke bawah. 9 Keterbelakangan kaum perempuan di Indonesia tampaknya sangat terkait dengan fakta bahwa kelompok ini—bersama dengan anak-anak— memang dinilai sebagai kelompok yang terlemah dari keluarga Indonesia. Penyebabnya bermacam-macam. Faktor budaya patriarkhal yang dipahami secara sangat kaku bisa jadi merupakan salah satu faktor penyebab. Selain itu, penyebab lainnya adalah kurangnya keterampilan dan rendahnya tingkat pendidikan yang menjadi penghalang bagi kaum perempuan untuk berkiprah di luar rumah. Akumulasi sejumlah masalah itulah yang kemudian menyebabkan kelompok ini begitu rentan terhadap gejolak perubahan yang terjadi, misalnya krisis ekonomi. Di lain pihak, di tengah makin gencarnya perjuangan untuk membebaskan kaum perempuan Indonesia dari berbagai keterbelakangan, kini semakin disadari bahwa pembangunan manusia tidak akan mencapai sasaran tanpa pemberdayan, partisipasi dan dukungan sepenuhnya dari perempuan. 8 Sepucuk surat Kartini kepada Abendanon mengungkapkan kebenaran ini: “Ada seorang Bupati, mendapat pendidikan Eropa, yang bersekolah di Gymnasium. Dia ayah beberapa orang anak, tetapi hanya anak Raden Ayunya yang masih mempuyai Ibu, anak-anak lainnya segera setelah mereka berumur beberapa bulan diambil dari Ibu mereka yang disingkirkan (Dikutip dari Kartini: Surat-Surat Kepada Ny. Abendanon-Mandri dan Suaminya, oleh Linda Christanty, dalam Liza Hadiz (editor), ibid, 340-341. 9 Ibid., xxxv. Murniati Ruslan, Pemberdayaan Perempuan dalam 85 Dimensi Pembangunan Berwawasan Gender Kesetaraan Gender Gender adalah sifat dan perilaku yang dibentuk secara sosial dan dikenakan pada perempuan serta laki-laki. Selain memiliki dimensi budaya, gender juga mengandung dimensi politik. Pembedaan sifat dan perilaku yang berdampak pada pembedaan peran, status, posisi dan sebagainya, merupakan hasil dari relasi kekuasaan antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan.10 Sementara itu, menurut Oakley, gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan YME, melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Itulah sebabnya, gender berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas. 11 Gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender pada tingkat internasional bisa dibilang mulai dikumandangkan ke seluruh dunia pada 1975 ketika dilangsungkan World Conference of the International Women’s Year di Mexico City atas prakarsa PBB pada 19 Juni-2 Juli 1975. Konferensi internasional pertama tentang perempuan itu berhasil mengidenifikasi tiga isu pokok, yakni: (a) penyetaraan gender dan penghapusan diskriminasi gender, (b) pengintegrasian dan partisipasi penuh kaum perempuan dalam pembangunan, serta (c) peningkatan kontribusi perempuan dalam perdamaian dunia.12 Tak dapat dipungkiri bahwa isu perempuan yang tumbuh dan menyita perhatian masyarakat internasional tidak terlepas dari pengaruh feminisme liberal yang berkembang pesat di negara-negara Barat pada dasawarsa 1970-an. Gerakan tersebut memandang bahwa perubahan status 10 Ibid., x. Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 72. Lihat juga Brigitte Holzner, “Gender dan Kerja Rumahan”, dalam Liza Hadiz, Ibid.; Departemen Agama RI, Keadilan dan Kesetaraan Gender: Perspektif Islam (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001. 12 Liza Hadiz, Ibid. 11 86 Musawa, Vol. 2, No. 1, Juni 2010:79-96 kaum perempuan hanya bisa diperoleh melalui perjuangan di dalam institusi negara. Sekalipun demikian, para pejuang gerakan ini memandang bahwa legitimasi negara tidak perlu dipertanyakan dan sistem tidak perlu dirombak. Pada saat yang sama lahir slogan “the personal is political”. Inti dari slogan populer yang didengungkan oleh feminisme gelombang kedua itu adalah “gugatan” terhadap nilai-nilai fundamental paradigma liberal yang memisahkan secara tegas antara ranah publik dengan ranah privat. Ranah privat, menurut paradigma liberal, merupakan ranah nonpolitis yang bebas sama sekali dari setiap campur tangan negara. Sebaliknya, dengan pesan yang dikandung slogan terkenal itu: ranah publik dan ranah privat sesungguhnya dapat dipertautkan dengan konsep “the personal is political”, semua yang terjadi di ranah privat adalah juga suatu proses sosio-politik.13 Implikasi dari pertautan antara ranah negara dan ranah privat dapat terlihat dari bagaimana strategi “berbagi beban” (burden sharing) antara negara dengan lembaga-lembaga non-negara atau kelompok masyarakat dalam upaya memberdayakan kaum perempuan sebagai salah satu kiat mempersempit kesenjangan berdimensi gender. Contoh menarik yang dapat dikemukakan adalah ketika BKKBN memberikan bantuan secara langsung kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat atau program serupa lainnya. Di Indonesia, perjuangan menciptakan kesetaraan gender diawali dengan gerakan yang pro-perempuan. Ini tentu saja sangat berbeda dengan perjuangan untuk tujuan yang sama yang dikumandangkan dan dilancarkan di negara-negara Barat. Selain itu, titik tekan perjuangan lebih pada dimensi di luar politik secara langsung, yakni dimensi ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya, berbeda dengan cara Barat yang dalam beberapa hal terkadang lebih condong pada dimensi politik. Sekalipun demikian, dapat dikatakan bahwa „pendekatan Indonesia‟ dan Barat mengandung kesamaan persepsi di mana keduanya memandang 13 Ibid., xii Murniati Ruslan, Pemberdayaan Perempuan dalam 87 Dimensi Pembangunan Berwawasan Gender bahwa keterlibatan perempuan di dalam ranah publik merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesetaraan gender pada khususnya dan pembangunan pada umumnya. Demikian pula, diyakini bahwa peranperan gender tradisional yang berganti mengikuti perubahan konsep keluarga ideal sebetulnya merupakan konsekuensi atau rasionalisasi terhadap proses industrialisasi. Sebagaimana diketahui, salah satu konsekuensi industrialisasi adalah kaum perempuan makin banyak diikutsertakan dan melibatkan diri di dalam kegiatan ekonomi. Akan tetapi, harus diingat bahwa sekalipun partisipasi perempuan kelihatan mengalami peningkatan, sebagian besar pengamat menganggap bahwa perempuan, dalam banyak hal, tetap sebagai pihak yang dirugikan dalam proses pembangunan. Salah satu penyebabnya adalah karena modelmodel pembangunan yang dirancang dan dipergunakan tidak selalu memperhatikan relasi yang ada di antara perempuan dan laki-laki. Akibatnya, proses pembangunan yang terus berjalan tidak menghasilkan kesetaraan gender, bahkan dalam beberapa kasus, proses tersebut justru mengurangi peran signifikan perempuan di dalam komunitasnya masingmasing.14 Di Indonesia, pergerakan kaum perempuan mulai menggelinding sebagian besar karena dibuka oleh pikiran RA Kartini sampai terbangunnya organisasi-organisasi perempuan mulai tahun 1912.15 Kegiatan mereka pada awalnya menekankan pendidikan yang membuka cakrawala kaum perempuan, misalnya memasak, merawat anak, melayani suami, menjahit, dan lain-lain. Lebih jauh dari itu, mereka memberikan pula kesadaran yang belakangan disebut sebagai “emansipasi wanita”, bahwa kaum perempuan sederajat dengan kaum laki-laki. Oleh Soekarno ini disebut dengan istilah “menyempurnakan keperempuanannya”. 16 14 Lihat Ibid, xiii. Dikutip dari Takashi Shiraishi, An Age in Motion: Popular Radicalism in Java 19121926, oleh Ruth Indiah Rahayu, “Politik Gender Orde Baru”, dalam Ibid., 421. 16 Ibid., 422. 15 88 Musawa, Vol. 2, No. 1, Juni 2010:79-96 Sejak itu, kaum perempuan Indonesia melangkah memasuki periode demi periode. Setelah proklamasi kemerdekaan, kaum perempuan tadi yang tergabung di dalam berbagai organisasi masing-masing, bahu membahu bersama pejuang lain mempertahankan kemerdekaan. Tetapi, kemerdekaan politik untuk bangsa dan negara belum memperlihatkan perubahan tatanan masyarakat yang mau secara sukarela mendudukkan perempuan dan lakilaki secara lebih setara. Mereka pun kembali bergerak membangun organisasi. Ada yang “menyempurnakan keperempuanannya” dengan melanjutkan model Fujinkai.17 Ada yang menuntut persamaan dalam hukum dan politik dengan model organisasi yang sedikit banyak berkait atau di bawah partai politik, meskipun ada pula yang mengklaim diri sebagai organisasi otonom atau independen. Ada yang mendirikan organisasi profesi untuk kepentingan kemajuan profesi mereka. Ada pula yang melakukan semua kegiatan yang mewakili kepentingan kaum perempuan dari tingkat massa sampai elit. Fenomena ini marak di sepanjang dekade 1950-an sampai pertengahan tahun 1960-an.18 Gerakan perempuan di Indonesia dinilai mengalami arus balik tatkala Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) dihancurkan pemerintah pada akhir 1965 karena dianggap pro-PKI. Setelah itu, organisasi-organisasi perempuan masuk ke dalam Orde Baru dan menjadi organisasi fungsional. Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia) yang pernah sangat artikulatif menentang Presiden Soekarno berpoligami, kini tinggal sebagai organisasi yang terutama beranggotakan istri-istri pegawai dengan kegiatan yang mengarah pada kesejahteraan keluarga kelas menengah dan atas. Sedangkan Wanita Demokrat, yang sebelumnya mempunyai kegiatan bergaris massa 17 Saat pedudukan Jepang, semua perkumpulan, termasuk organisasi perempuan dilarang, kecuali yang dibuat untuk mendukung kepentingan perang Jepang. Kaum perempuan dimasukkan untuk memperkuat garis depan dan belakang. Tugas di garis depan berupa bantuan palang merah, penyelenggaraan dapur umum, membuat kaos kaki. Sedangkan tugas garis belakang berupa menanam kapas untuk bahan pakaian, mengurus tanaman dan hewan (Lihat Ruth Indiah Rahayu, dalam Liza Hadiz, Ibid.). 18 Ibid., 422-423. Murniati Ruslan, Pemberdayaan Perempuan dalam 89 Dimensi Pembangunan Berwawasan Gender dan berhubungan erat dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), menunjukkan keadaan serupa setelah PNI difusikan ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dari sejumlah perkembangan tersebut tampak jelas bahwa organisasi perempuan di Indonesia mengalami proses domestikasi, dengan implikasi terjadinya penjinakan, segregasi, dan depolitisasi.19 Di lain pihak, kelompok organisasi LSM mengunakan perspektif feminisme sebagai metode untuk menjawab berbagai persoalan perempuan. Sekalipun demikian, bisa dikatakan bahwa dasar-dasar politik feminisme umumnya belum diambil sebagai sikap politik organisasi, selain soal feminis itu sendiri lebih jelas terlihat dalam sikap pribadi saat melihat persoalanpersoalan perempuan, misalnya ketika menganalisis ketimpangan gender. Hal ini menimbulkan kekaburan dalam hal bagaimana organisasi perempuan menjawab persoalan. Awalnya, digunakan pendekatan woman in development (WID) yang berasumsi bahwa banyak peraturan yang tidak menyertakan perempuan dalam pembangunan sebagai bagian dari proses pembangunan itu sendiri. Masalahnya, termarjinalkan dalam absennya perempuan menjadikan mereka berbagai perubahan yang diakibatkan oleh pembangunan. Dengan demikian, pendekatan ini melihat persoalan perempuan dari peran yang dilakukan oleh kaum perempuan itu sendiri serta memberi solusi pada aspek kerja produktif perempuan dan perubahan perilaku.20 Karena logika pendekaran WID ini terus mendapat kritik, maka mulai diperkenalkan pendekatan baru yang disebut gender and development (GAD) yang mempersoalkan hubungan kuasa antara laki-laki dan perempuan (relasi gender) dalam masyarakat. Sekalipun demikian, program pemenuhan kebutuhan praktis (pokok) GAD berprinsip serupa dengan program pendekatan WID untuk memenuhi tiga kebutuhan kaum perempuan, yakni fungsi reproduksi, kegiatan produktif, dan kegiatan komunitas. Untuk 19 20 Ibid., 423. Ibid., 432. 90 Musawa, Vol. 2, No. 1, Juni 2010:79-96 memenuhi kebutuhan strategis, GAD antara lain melakukan metode pemberdayaan kaum perempuan melalui—mengutip Kathie Sarachild— consciousness raising, menyatukan pengalaman anggota kelompok perempuan untuk membuat mereka sadar akan diskriminasi yang sedang berjalan.21 Akan tetapi, satu hal yang mungkin menarik untuk dicermati adalah bahwa sekalipun gerakan kaum perempuan, dalam soal kesetaraan gender, terus menggema ke seluruh pelosok dunia, di negara-negara berkembang isu yang justru lebih dominan, sekurang-kurangnya pada dasawarsa 1970-an, adalah tekanan kepada integrasi sepenuhnya dari kaum perempuan dalam usaha pembangunan daripada persamaan antara kaum perempuan dan lakilaki.22 Ini sebetulnya mirip dengan fenomena yang terjadi di negara-negara miskin—mungkin pula di Indonesia—di mana kaum perempuan lebih tertarik untuk mendorong agar diadakan perubahan-perubahan ekonomi dan sosial sehingga perempuan maupun laki-laki dapat melarikan diri dari kehidupan dalam kelaparan, ketidaktahuan, dan kemiskinan. Ini sangat berbeda dengan isu yang dipersoalkan oleh kaum feminis di negara-negara Industri Barat.23 Sebenarnya, perbedaan gender itu sendiri, seperti telah diuraikan di atas, tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities).24 Akan tetapi, pengalaman membuktikan bahwa perbedaan gender (gender differences) telah melahirkan sejumlah ketidakadilan gender tersebut. Sehingga wajar saja jika ada yang mengatakan bahwa kesetaraan gender masih sebatas wacana. Itulah sebabnya tak mengherankan jika perjuangan untuk mewujudkan kesetaraan gender akan terus berproses karena persepsi tentang gender itu sendiri boleh jadi akan selalu melahirkan tafsir-tafsir baru yang mencul berkenaan dengan semangat zaman yang ada. 21 Ibid., 433. Mely G Tan, “Wanita Indonesia: Menuju Cakrawala Baru”, dalam Liza Hadiz, Ibid., 5. 23 Ibid. 24 Mansour Fakih, 12. 22 Murniati Ruslan, Pemberdayaan Perempuan dalam 91 Dimensi Pembangunan Berwawasan Gender Maka, tepatlah jika dikatakan, bahwa perjuangan emansipasi perempuan, khususnya perempuan Indonesia, masih merupakan suatu keharusan praktis.25 Mungkin karena pertimbangan itulah, Prof. Haryono Suyono misalnya, lebih tertarik dengan upaya-upaya nyata yang dapat langsung dinikmati kaum perempuan dalam perjalanannya menuju pemberdayaan. Dalam hal ini, ia tidak hanya melakukan penjelajahan pada wilayah praksis akan tetapi juga pada wilayah teoretis dengan mendisemninasikan gagasangagasan pemberdayaan perempuan lewat berbagai tulisan seperti telah dipublikaskan pada berbagai media massa. Kesetaran gender menurutnya, tidak lain adalah terbukanya kesempatan yang luas bagi kaum perempuan dalam menghayati nilai-nilai luhur budaya bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Dengan pemberdayaan itu, kaum perempuan dapat ikut serta dalam pembangunan, menghayati usaha hidup lebih lestari, yang dengan sendirinya terjamin hak asasinya untuk bisa hidup dengan penuh prakarsa, produktif, bisa menikmati kehormatan pribadi serta diakui oleh masyarakat.26 Sementara itu, pada kesempatan yang lain, Sedarmayanti mencoba untuk memetakan dimensi kesetaraan gender atau apa yang disebut kemitrasejajaran antara perempuan dan laki-laki. Menurutnya, kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dapat dilakukan dalam beberapa dimensi, yakni dalam keluarga, kehidupan masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. 27 25 Y B Mengunwijaya, “Pengantar”, dalam Mayling Oey-Gardiner (editor), Perempuan Indonesia: Dulu dan Kini (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), xvi 26 Lihat Haryono Suyono, “Pokok-Pokok Pikiran tentang Dukungan Yayasan Damandiri dalam Pemberdayaan Perempuan”, Makalah, disampaikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta Swasono, Jakarta, November 2004. 27 Sedarmayanti, “Birokrasi dan Peran Kaum Perempuan”, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.1 Nomor 1, 2004, 82-3. 92 Musawa, Vol. 2, No. 1, Juni 2010:79-96 Pemberdayaan Perempuan: Konsep dan Strategi Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintahan, negara, dan tata dunia dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujud di berbagai kehidupan: politik, hukum, pendidikan dan lain sebagainya.28 Pemberdayaan itu sendiri mengandung tiga kekuatan (power) di dalam dirinya, yakni power to, yaitu kekuatan untuk berbuat; power with, yaitu kekuatan untuk membangun kerjasama; dan power-within, yaitu kekuatan dalam diri pribadi manusia.29 Sebagaimana diketahui, strategi dan upaya pemberdayaan perempuan pada khususnya dan pemberdayaan manusia pada umumnya, adalah salah satu topik yang paling banyak mendapat perhatian berbagai kalangan akhir-akhir ini. Oleh Prof. Haryono Suyono, pemberdayaan perempuan sering pula disebut sebagai “peningkatan kualitas hidup personal perempuan”, yakni suatu upaya untuk memberdayakan kehidupan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, edukasi atau pendidikan, sosial, komunikasi, informasi, dan lain sebagainya agar mereka terbebas dari belenggu kemiskinan 30 dan keterbelakangan. 28 A.M.W. Pranarka dan Vidhyandika Moeljarto, ”Pemberdayaan (Empowerment)”, dalam Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka (Penyunting), Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1996), 56 29 M. Sastrapratedja, dalam Tonny D. Widiastono (editor), Pendidikan Manusia Indonesia (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), 19-20. 30 Indikaktor kemiskinan yang paling banyak digunakan selama ini adalah kondisi fisik rumah, jenis pekerjaan/upah, dan pemenuhan kebutuhan pangan (bandingkan dengan indikator kualitas hidup dari OECD, yakni pendapatan, perumahan, lingkungan, stabilitas sosial, kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja). Bagi orang miskin sendiri, penyebab kemiskinan yang mereka derita adalah ketidakberdayaan atau faktor di luar kendali mereka (lapangan kerja, tingkat biaya/harga, kebijakan pemerintah, sistem adat, lilitan utang, keamanan, takdir/kodrat), kekurangan materi (rumah, modal kerja, warisan, rendahnya penghasilan), keterkucilan (lokasi yang terpencil, buruknya prasarana transportasi, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, akses terhadap kredit, pendidikan, kesehatan, irigasi, air bersih), kelemahan fisik (kondisi kesehatan, kemampuan bekerja, kurang makan dan gizi), kerentanan (PHK, pekerjaan tidak tetap, masalah dalam produksi, bencana alam dan musibah keluarga), dan sikap dan perilaku (kurang upaya untuk bekerja, boros, judi, mabuk-mabukan (Lihat The Smeru Murniati Ruslan, Pemberdayaan Perempuan dalam 93 Dimensi Pembangunan Berwawasan Gender Sejalan dengan itu, langkah strategis yang perlu dilancarkan dalam kerja pemberdayaan perempuan adalah memberikan dukungan yang menjadikan setiap perempuan sebagai fokus perhatian dan arena pengabdian. Khusus kepada kaum ibu, yang mendesak untuk segera dilakukan adalah meningkatkan kemampuan mereka secara bertahap dan berkesinmbungan agar bisa mengolah dan bergelut dengan kesempatan yang terbuka di dalam lingkungannya sendiri. Secara konkret, ini dapat dilakukan dalam bentuk memberikan pelatihan atau praktik usaha kecil-kecilan kepada mereka. Dalam rangka melaksanakan ikhtiar pemberdayaan tersebut, kelompok perempuan tadi kemudian diberikan dukungan pembinaan dan kredit untuk mengolah usaha-usaha yang dapat menjadi panjatan sebagai sarana dan titik tolak untuk mengolah bahan baku dan segala yang bisa dimanfaatkan dari lingkungan sekitarnya. Misalnya, bahan baku untuk usaha itu diolah dari lingkungannya sendiri sampai habis. Apabila tidak mencukupi barulah dicarikan dukungan untuk mendapatkan bahan baku dari daerah lain yang lebih luas. Proses pembangunan bertahap ini, dalam praktiknya, memberikan dukungan pendidikan yang sangat praktis kepada para keluarga yang mendapat dukungan dan bantuan pendampingan. 31 Mencermati paparan di atas, jelaslah bahwa upaya pemberdayaan perempuan mau tidak mau harus dilakukan dengan cara membangkitkan kemampuan mereka agar mampu melihat lebih jauh ke depan, misalnya dalam bentuk meningkatkan kesadaran mereka untuk menabung. Hal ini mutlak harus dilakukan karena mereka adalah tulang punggung dalam keluarga yang harus mampu menghidupi anak-anaknya kelak dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Research Institute, No.11, July-September 2004). Bandingkan dengan Gugus Tugas II Pemberdayaan Masyarakat, Akar Kemiskinan dan Ketidakberdayaan Masyarakat (Jakarta: TKP3 KPK Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2004). 31 Haryono Suyono, Ekonomi Keluarga Pilar Utama Keluarga Sejahtera, 47 94 Musawa, Vol. 2, No. 1, Juni 2010:79-96 Penutup Bertolak dari keseluruhan paparan di atas, maka dapatlah dikemukakan dua catatan sebagai berikut: Pertama, tampak bahwa strategi pemberdayaan perempuan tersebut bertitik tolak dari paradigma— meminjam Samir Amin—“development of underdevelopment” atau apa yang oleh Robert Chambers disebut sebagai “putting the last first”32 (mendahulukan yang terakhir). Paradigma ini menempatkan kelompok yang paling rentan, yakni kaum perempuan, anak-anak, dan manusia lanjut usia, pada kedudukan yang istimewa. Artinya, memberikan prioritas kepada kelompok tersebut untuk mengembangkan diri dan keluarganya agar kelak mereka dapat terbebas dari ketidakberdayaan, kemiskinan, kebodohan dan lain sebagainya. Ini merupakan pilihan bijak karena sesungguhnya kemiskinan yang mendera lebih dari satu milyar manusia itu sebagian besar di antaranya adalah kaum perempuan. Hanya dengan cara demikian, apa yang disebut pembangunan berbasis gender dapat benar-benar terwujud sehingga tidak sekadar slogan atau retorika yang tak kunjung teralisir. Kedua, meskipun ikhtiar pemberdayaan perempuan perlu mendapat perhatian khusus, pemberdayaan itu sendiri bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri atau terlepas dari grand strategy pembangunan nasional secara umum. Karena itu, yang diperlukan adalah strategi yang menjadikan ikhtiar pemberdayaan perempuan tersebut sebagai salah satu inti spirit pembangunan nasional. Inilah yang disebut dengan pemberdayaan perempuan berdimensi gender, yakni upaya mengembangkan kemampuan 32 Kedua paradigma tersebut bertotlak dari suatu argumentasi bahwa jika suatu negara ingin berhasil dalam melaksanakan pembangunan dan memerangi kesenjangan sosial-ekonomi, maka haruslah diterapkan kebijakan yang mendahulukan pembangunan atau mengembangakan daerah atau masyarakat yang terbelakang atau kurang maju agar berkembang sejajar dengan masyarakat atau daerah lainnya yang sudah maju. Untuk lebih jelasnya, lihat Samir Amin, Accumulation on a World Scale a Critique of the Theory of Underdevelopment, Vol.1 and Vol.2 Combined (New York-London: Monthly Review Press, 1974), khususnya Bab 2 dan Robert Chambers, Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang (Jakarta: LP3ES, 1988). Murniati Ruslan, Pemberdayaan Perempuan dalam 95 Dimensi Pembangunan Berwawasan Gender kaum perempuan agar mereka dapat menjadi mitra sejajar kaum laki-laki dalam membangun Indonesia ke depan. Daftar Pustaka Amin, Samir, Accumulation on a World Scale a Critique of the Theory of Underdevelopment, Vol.1 and Vol.2 Combined (New York-London: Monthly Review Press, 1974). Chambers, Robert, Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang (Jakarta: LP3ES, 1988). Fakih, Mansour, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). Gugus Tugas II Pemberdayaan Masyarakat, Akar Kemiskinan dan Ketidakberdayaan Masyarakat (Jakarta: TKP3 KPK Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2004). Hadiz, Liza, Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru (Jakarta: LP3ES, 2004). Husken, Frans et. al (editor), Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Indonesia di Bawah Orde Baru (Jakarta: Grasindo, 1997). Oey-Gardiner, Mayling (editor), Perempuan Indonesia: Dulu dan Kini (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996). Prijono, Onny S dan A.M.W. Pranarka (Penyunting), Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1996). Sedarmayanti, “Birokrasi dan Peran Kaum Perempuan”, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.1 Nomor 1, 2004. Suyono, Haryono, Ekonomi Keluarga Pilar Utama Keluarga Sejahtera (Jakarta: Yayasan Damandiri, 2003). Suyono, Haryono, Pendidikan Perempuan Aset Bangsa, (Jakarta: Yayasan Damandiri, 2003). 96 Musawa, Vol. 2, No. 1, Juni 2010:79-96 The Smeru Research Institute, No.11, July-September 2004). Widiastono, Tonny D (editor), Pendidikan Manusia Indonesia (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004). * Dosen tetap Jurusan Syariah STAIN Datokarama Palu.