DEMONSTRASI menentang pembangunan Pembangkit Listrik

advertisement

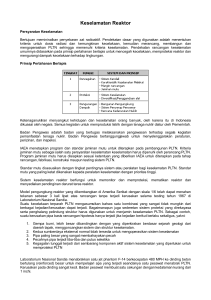

DEMONSTRASI menentang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Muria terus berlanjut. Unjukrasa besar-besaran dalam menentang proyek itu pernah terjadi sebulan lalu di Jakarta terus berlanjut di tingkat lokal dilakukan oleh warga Desa Balong Kecamatan Kembang Jepara. Isu yang diusung para pengunjukrasa di Jakarta antara lain trauma penyebaran radioaktif apabila terjadi kecelakaan, dampak yang merusak terhadap lingkungan, sementara masih banyaknya energi alternatif yang lebih ramah lingkungan yang dapat dimanfaatkan dan PLTN sebagai proyek yang menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan. Unjukrasa yang dilakukan di Desa Balong lebih menitikberatkan pada politik representasi persetujuan warga (katanya 60% warga menyetujui) terhadap proyek PLTN Muria yang diklaim Kades Balong. Namun kenyataannya belum pernah dilakukan jajak pendapat. Pembangunan PLTN Muria yang kontroversial tersebut sebetulnya dapat dilihat dari berbagai dimensi. Namun yang menarik untuk dilihat adalah dimensi ekonomi-politiknya yang sarat dengan berbagai kepentingan. Pada awalnya dilontarkan wacana kelangkaan energi listrik di Jawa yang dilakukan oleh para birokrat (pemerintah) dan teknokrat (BATAN) yang memprediksi bahwa pada tahun 2020 nanti akan terjadi kelangkaan listrik. Karena energi listrik yang berbasis fosil seperti minyak dan gas bumi sudah semakin menipis maka alternatif yang paling murah adalah PLTN. Kata mereka, nuklir dianggap energi yang paling efisien karena 1 kg uranium setara dengan 3.000 ton batu bara atau 160 truk tanki minyak diesel berkapasitas a 6.500 liter. PLTN Muria yang akan dibangun tersebut diharapkan akan beroperasi pada tahun 2015 dan menghasilkan daya listrik sebesar 7.500 MW. Politik wacana kelangkaan energi listrik inilah yang kemudian cenderung dijadikan alasan untuk membenarkan kebutuhan PLTN, meskipun sebenarnya masih banyak energi alternatif yang tidak merusak lingkungan seperti energi angin (kinetik), matahari, air, dll. Mungkin secara ekonomis pengembangan teknologi pembangkit listrik alternatif tidak menguntungkan secara ekonomi bagi agenagen industri dibanding dengan PLTN. Ironisnya, di beberapa negara maju seperti Belanda, Jerman, Swedia, Spanyol dan lainnya kebijakan nuklirnya adalah menghentikan pertambahan jumlah reaktor nuklir, menutup sebagian dan mencari energi alternatif. Alasannya adalah teknologi nuklir sangat berbahaya bagi lingkungan apabila terjadi kecelakaan seperti trauma mereka terhadap kecelakaan Chernobyl (1986) yang kemudian memicu gerakan anti PLTN yang mengglobal termasuk gerakan perempuan melawan nuklir. Contoh kebijakan rencana penutupan PLTN-PLTN yang ada adalah di Jerman. Negara ini memiliki 17 reaktor PLTN, satu sudah selesai dibangun di kota Hamm tetapi karena gerakan protes anti nuklir reaktor tersebut dibekukan dan kebijakan selanjutnya adalah menutup secara bertahap reaktor-reaktor lainnya. Proses politik yang demokratis (terutama koalisi antara SPD dan Partai Hijau) telah mengubah kebijakan energi nuklir di Jerman dengan ditandatanganinya secara resmi oleh pemerintah pada tahun 2001 tentang kesepakatan penghapusan secara bertahap PLTN-PLTN yang ada hingga memperoleh sumber-sumber energi alternatif. Bersamaan dengan itu opini publik di Jerman terhadap kebutuhan energi nuklir yang pernah dominan semakin menghilang. Pertanyaannya adalah mengapa kebijakan di beberapa negara maju justru menutup secara bertahap PLTN-PLTN yang ada dan mengembangkan energi alternatif yang ramah lingkungan sementara di Indonesia justru gencar ingin membangun PLTN Muria? Ini merupakan persoalan lebih dari sekadar (beyond) ilmu pengetahuan dan teknologi, sebab upaya pembangunan PLTN sarat kepentingan ekonomi dan politik. Energi nuklir dalam praktiknya menjadi bisnis yang menguntungkan pihak-pihak negara maju, produsen, teknokrat, birokrat, perusahaan, komprador (agen lokal tetapi pembela kepentingan asing karena profit) dan lainnya, yang menjelma dalam bentuk kelembagaan nuclear industrial complex. Artinya, kebutuhan akan energi nuklir memang harus diciptakan melalui politik simulasi media agar timbul permintaan pembangunan PLTN. Sehingga muncul opini publik kebutuhan energi nuklir dan hal itu menjadi legitimasi pengambilan kebijakan pengembangan PLTN oleh pemerintah. Seluruh mekanisme industrial ini berujung pada pencapaian profit. Maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa program PLTN Muria sedang terjebak dalam tesis nuclear industrial complex. Buktinya, demonstrasi-demonstrasi berskala kecil hingga besar terus saja terjadi namun pemerintah sebagai pengambil kebijakan kurang merespons. Bahkan para birokrat di tingkat pusat (Menristek dan lainnya) serta lokal (kasus Kades Balong), ahli-ahli nuklir (BATAN) cenderung berperan sebagai komprador yang membela kepentingan ekspansi industri nuklir di tanah air (dalam hal ini Korea Hydro Nuclear Power Co LTD (KHNP)) dan senjata politik mereka adalah upaya sosialisasi proyek PLTN dan bukannya langkah negosiasi dengan para pemrotes. Dengan demikian kalau proyek PLTN Muria jadi dibangun sebetulnya cacat secara politis karena mengabaikan suara pemrotes. Demokrasi bukan hanya memberi ruang dan membiarkan para pemrotes beraksi tetapi mengambil kebijakan secara komunikatif dan proporsional. Seyogyanya proyek PLTN Muria dihentikan saja agar tidak menuai kontroversi sosial-politik dan menghindari risiko bencana karena budaya kedisiplinan kita terhadap high tech yang masih rendah. (Penulis adalah Dosen Fisipol UGM dan Peneliti Senior IRE)