15 BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN RUMUSAN HIPOTESIS 2.1 Teori

advertisement

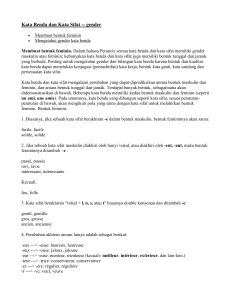

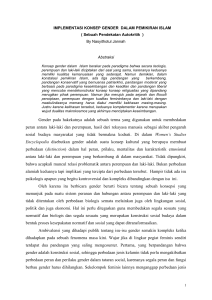

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN RUMUSAN HIPOTESIS 2.1 Teori dan Konsep yang Relevan 2.1.1 Theory Planned Behavior (TPB) Theory Planned Behavior atau teori perilaku yang direncanakan adalah teori yang menghubungkan keyakinan dan perilaku. Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan perluasan dari Theory of Reasoned Action (TRA). Dalam TRA dijelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor utama yaitu attitude toward the behavior dan subjective norms (Ajzen dan Fishbein, 1975). Sedangkan dalam TPB ditambahkan satu faktor lagi, yaitu perceived behavioral control (Ajzen, 1991). Konsep ini diusulkan oleh Ajzen (1985) untuk memperbaiki kekuatan prediksi dari teori tindakan beralasan dengan memasukkan kontrol perilaku yang dirasakan. Tujuan dan manfaat dari teori ini adalah untuk meramalkan dan memahami pengaruh-pengaruh motivasi perilaku, baik kemauan individu itu sendiri maupun bukan kemauan dari individu tersebut. Theory of Planned Behavior (TPB) membagi macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu: 1) Behavioral belief, yaitu kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. Pada TRA, hal ini disebut dengan sikap (attitude) terhadap perilaku. Sikap (attitude) dalam hal ini mengacu pada sejauh mana seseorang memiliki evaluasi menguntungkan atau tidak menguntungkan dari perilaku yang menarik. Hal ini memerlukan pertimbangan hasil dari melakukan 15 perilaku. Contohnya adalah sikap seorang terhadap intuisi, terhadap orang lain, atau terhadap suatu obyek. Dalam profesi akuntansi, sebagai contoh, sikap auditor terhadap lingkungan di mana ia bekerja (kantor) terhadap atasannya atau terhadap penjelasan dari kliennya, dan tentunya terhadap pemberian opininya atas laporan keuangan. 2) Normative beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normatif belief and motivation to comply). Pada TRA, hal ini disebut dengan norma subyektif (subyective norm) terhadap perilaku. Ajzen dan Fishbein (1975) dalam Krehastuti (2014) mendefinisikan norma subyektif sebagai persepsi individu mengenai apakah orang-orang yang penting baginya akan mendukung atau tidak untuk melakukan suatu perilaku tertentu dalam kehidupannya. Norma subyektif ini mengacu pada keyakinan tentang apakah kebanyakan orang menyetujui atau menolak perilaku. Hal ini terkait dengan keyakinan seseorang tentang apakah rekan-rekan dan orangorang yang penting bagi orang berpikir dia harus terlibat dalam perilaku. Contohnya adalah etika profesi seorang auditor yang menyangkut keyakinan pada kode etik atau standar yang telah berlaku selama melakukan pemeriksaan. 3) Control beliefs, yaitu keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya (perceived power). Hal yang mungkin menghambat saat perilaku ditampilkan dapat 16 berasal dari diri pribadi maupun dari eksternal, faktor lingkungan. Dalam TRA, variabel ini belum ada, maka ditambahkan pada TPB, disebut dengan perceived behavioral control (kontrol perilaku). Kontrol keperilakuan yang dirasakan dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan perkiraan seseorang mengenai sulit atau tidaknya untuk melakukan perilaku tertentu (Azwar, 2003). Secara beruntun, behavioral belief menghasilkan sikap positif atau negatif terhadap suatu obyek, normative belief menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (perceived social pressure) atau norma subjektif (subjektive norm), dan control belief menimbulkan perceived behavioral control atau kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (Ajzen, 2002). Putri (2013) dalam Rachmadi (2014), mengungkapkan bahwa niat perilaku (behavioral intention) yang mengakibatkan individu berperilaku (behavioral). Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan semakin baik sikap dan perilaku individu yang sejalan dengan persepsi etis yang dirasakan dalam menjalankan profesinya, seperti menjalankan etika atau standar yang berlaku dalam profesi akuntansi, maka tindakan pelanggaran yang dapat terjadi akan semakin rendah. 2.1.2 Teori Perkembangan Moral Kognitif Kohlberg melakukan penelusuran perkembangan pemikiran remaja dan young adults pada tahun 1969. Dalam penelitiannya, Kohlberg meneliti cara berpikir anak-anak melalui pengalaman mereka yang meliputi pemahaman konsep moral, misalnya konsep justice, rights, equality, dan human welfare. Pada tahun 1963, Kohlberg melakukan riset awal yang dilakukan pada anak-anak usia 10-16 17 tahun. Berdasarkan riset tersebut Kohlberg mengemukakan teori perkembangan moral kognitif (Cognitive Moral Development). Perkembangan moral individu menurut Kohlberg (1969), didasarkan pada konsep bahwa individu akan berada pada tingkat perkembangan moral yang lebih tinggi sejalan dengan perkembangan umur serta pendidikannya. Menurut prospektif perkembangan moral kognitif, kapasitas moral individu menjadi lebih sophisticated dan kompleks jika individu tersebut mendapatkan tambahan struktur moral kognitif pada setiap peningkatan level pertumbuhan perkembangan moral. Pertumbuhan eksternal berasal dari rewards dan punishment yang diberikan, sedangkan pertumbuhan internal mengarah pada principle dan universal fairness (Kohlberg,1969). Kohlberg mengidentifikasi tiga level perkembangan moral yang terdiri atas: Pre-Conventional, Conventional dan Post-Conventional atau Principled. Menurut Ponemon (1992) terdapat enam tingkatan dalam Teori Kohlberg. Tingkat satu dan dua dari perkembangan moral, disebut dengan Pre-convetional, orang-orang (biasanya anak-anak) membuat keputusan-keputusan moral berdasarkan pada imbalan dan hukuman. Pada tingkat tiga dan empat disebut Convetional, dalam tahap ini sesorang sudah memperhatikan aturan-aturan sosial dan kebutuhan-kebutuhan sesama. Tingkat terakhir, yaitu lima dan enam disebut Post-Conventional, di mana kebaikan bagi masyarakat telah dimasukkan dalam pemikiran moral. Berikut uraian dari enam tingkatan dalam teori Kohlberg. 18 1) Pre-Conventional Terdiri atas tingkat pertama yang berorientasi pada hukum dan ketaatan. Pada tahap ini konsekuensi fisik sebuah tindakan sepenuhnya ditentukan oleh kebaikan atau keburukan tindakan itu sendiri. Alasan anak untuk melakukan hal yang baik adalah untuk menghindari hukuman atau menghormati kekuatan otoritas fisik yang lebih besar. Selanjutnya pada tingkat kedua, berorientasi pada instrumen dan relativitas. Pada tahap ini, tindakan yang benar adalah yang dapat berfungsi sebagai instrumen untuk memuaskan kebutuhan anak itu sendiri atau kebutuhan mereka yang dipedulikan anak itu (Nugroho, 2008 dalam Widyaningrum, 2014). 2) Conventional Terdiri atas tingkat ketiga yang berorientasi pada kesesuaian interpersonal. Perilaku yang baik pada tahap konvensional ini adalah memenuhi ekspetasi mereka dari mana dia merasakan loyalitas, afeksi, dan kepercayaan, seperti keluarga dan teman. Tindakan yang benar merupakan penyesuaian terhadap apa yang diharapkan secara umum dan perannya sebagai anak, saudara, teman yang baik, dan sebagainya. Melakukan apa yang baik dimotivasi oleh kebutuhan untuk dapat dilihat sebagai pelaku yang baik dalam pandangannya sendiri dan pandangan orang lain. Tingkat keempat berorientasi pada hukum dan keteraturan. Benar dan salah pada tahap konvensional yang lebih dewasa kini ditentukan oleh loyalitas terhadap negara atau masyarakat sekitarnya yang lebih besar. Seseorang sekarang dapat melihat orang lain sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar 19 yang mendefinisikan peran dan kewajiban individu, dan dia dapat memisahkan norma-norma yang berasal dari site mini, relasi interpersonal dan motif-motif pribadi (Nugroho, 2008 dalam Widyaningrum, 2014). 3) Post-Conventional atau Principled Terdiri atas tingkat kelima yang berorientasi pada kontrak sosial. Seseorang menjadi sadar bahwa mempunyai hubungan beragam pandangan dan pendapat personal yang bertentangan dan menekankan cara yang adil untuk mencapai konsensus dalam kesepahaman, kontrak, dan proses matang. Dia percaya bahwa nilai dan norma bersifat relatif, dan terlepas dari konsekuensi demokratis, semua hendaknya diberi toleransi. Tingkat keenam, berorientasi pada prinsip etis universal. Pada tahap terakhir ini, tindakan yang benar didefinisikan dalam pengertian prinsip moral yang dipilih karena komprehensivitas, universalitas, dan konsistensinya. Prinsip etis ini merupakan prinsip umum yang abstrak yang berkaitan dengan keadilan, kesejahteraan masyarakat, kesetaraan hak asasi manusia, rasa hormat terhadap martabat manusia individual, dan ide bahwa manusia bernilai pada dirinya dan harus diperlakukan demikian. Alasan seseorang untuk melakukan apa yang benar berdasarkan pada komitmen terhadap prinsipprinsip moral tersebut dan dia melihatnya sebagai kriteria untuk mengevaluasi semua aturan dan tatanan moral yang lain (Nugroho, 2008 dalam Widyaningrum, 2014). Perkembangan moral merupakan karakteristik personal yang dipengaruhi faktor kondisional, hal ini terlihat bahwa perkembangan moral berkembang 20 selaras dengan bertambahnya usia, di mana diasumsikan bahwa seseorang semakin banyak mendapatkan pengalaman dengan bertambahnya usia. Semakin baik perkembangan moral seseorang, maka semakin dapat berperilaku etis (Trevino dan Youngblood, 1990 dalam Widyaningrum, 2014). 2.1.3 Teori Motivasi Menurut Handoko (2001: 135) dalam Suprihatiningrum dan Bodroastuti (2012), motivasi adalah suatu daya pendorong yang menyebabkan orang berbuat sesuatu atau hal yang diperbuat dikarenakan takut akan sesuatu. Sedangkan menurut Sardiman (2003: 198) motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Ada beberapa teori terkait dengan motivasi, salah satu di antaranya adalah Teori Hierarki Kebutuhan Maslow. Sari (2009) memaparkan bahwa dalam teori hierarki kebutuhan maslow, manusia akan terdorong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang terdiri atas. 1) Fisiologis atau kebutuhan dasar, seperti kebutuhan akan sandang (pakaian), pangan (makan dan minum), dan papan (tempat tinggal). 2) Rasa aman atau kebutuhan akan perlindungan dan bebas dari ancaman dan kekhawatiran diri. 3) Kebutuhan sosial atau kebutuhan untuk berinteraksi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 4) Penghargaan adalah kebutuhan untuk dihargai atau dipuji atas hasil kerja atau usahanya. 21 5) Aktualisasi diri adalah kebutuhan akan pengakuan dari orang lain akan kompetensi yang dimilikinya. Berdasarkan penjelasan mengenai teori hierarki kebutuhan maslow, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan individu didasari karena adanya motivasi untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat berkaitan dengan keputusan atau tindakan etis individu. Beberapa faktor yang berpengaruh pada keputusan atau tindakan tidak etis dalam sebuah perusahaan, menurut Jan Hoesada (2002) dalam Yeltsinta (2013), yaitu kebutuhan individu, tidak adanya pedoman dalam diri individu, perilaku serta kebiasaan yang dilakukan oleh individu, lingkungan tidak etis di sekitar individu, perilaku atasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tidak etis atau mengambil keputusan tidak etis. Vroom (1964) mengajukan teori lain yang disebut dengan Teori Harapan (Expectancy Theory). Konsep utama dari teori ini menitikberatkan pada perilaku tenaga kerja akan imbalan yang diharapkan akan diperolehnya. Istilah yang harus dimengerti sebelum memahami teori ini adalah Hasil Tingkat Pertama dan Hasil Tingkat Kedua. Hasil tingkat pertama adalah pandangan atau perilaku yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Sedangkan hasil tingkat kedua adalah peristiwa yang mungkin ditimbulkan oleh hasil tingkat pertama (Supriyanto dan Mahfudz, 2010). Teori harapan berpegang pada motivasi untuk berperilaku yang menghasilkan kombinasi keinginan yang diharapakan sebagai hasil. Persepsi memainkan peran inti dalam teori harapan karena persepsi menekankan 22 kemampuan kognitif untuk mengantisipasi konsekuensi perilaku yang cenderung terjadi. Teori harapan mendasari prinsip hedonisme. Orang yang berprinsip hedonis berjuang memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan rasa sakit (Kreitner dan Kinicki, 2003). Secara umum, teori harapan dapat digunakan untuk memperkirakan perilaku setiap situasi di mana ada dua pilihan alternatif atau lebih yang harus dibuat (Kreitner dan Kinicki, 2003). Sebagai contoh, teori harapan dapat digunakan untuk memperkirakan persepsi etis mahasiswa akuntansi dengan cara mengidentifikasi hal-hal apa yang akan diperoleh apabila mengutamakan tindakan etis yang diambil dalam menjalankan pekerjaannya, dan apakah hasil yang diperoleh telah memenuhi kebutuhan individu tersebut. 2.1.4 Etika Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ethos (bentuk tunggal) yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah ta etha, yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos (bentuk tunggal) dan mores (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup (Kanter, 2001 dalam Agoes dan Ardana, 2009: 26). Etika merupakan pedoman, patokan, atau ukuran berperilaku yang tercipta melalui konsensus atau keagamaan atau kebiasaan yang didasarkan pada nilai baik dan buruk (Desriani, 1993 dalam Ustadi, 2005). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), etika diartikan sebagai nilai mengenai benar dan salah yang 23 dianut suatu golongan atau masyarakat. Bertenz (1994) dalam Pradanti (2014), mengasumsikan etika sebagai sesuatu yang absolut atau tidak bisa ditawar-tawar lagi, yang benar akan mendapat pujian dan jika salah maka harus mendapatkan hukuman. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa ternyata etika mempunyai banyak arti. Namun demikian, menurut Agoes dan Ardana (2009:27), setidaknya arti etika dapat dilihat dari dua hal berikut. a) Etika sebagai praksis; sama dengan moral atau moralitas yang berarti adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku dalam kelompok atau masyarakat. b) Etika sebagai ilmu atau tata susila adalah pemikiran/penilaian moral. Etika sebagai pemikiran moral bisa saja mencapai taraf ilmiah bila proses penalaran terhadap moralitas tersebut bersifat kritis, metodis, dan sistematis. Dalam taraf ini ilmu etika dapat saja mencoba merumuskan suatu teori, konsep, asas, atau prinsip-prinsip tentang perilaku manusia yang dianggap baik atau tidak baik, mengapa perilaku tersebut dianggap baik atau tidak baik, mengapa menjadi baik itu sangat bermanfaat, dan sebagainya. Menurut Siagian (1996) dalam Utami dan Indriawati (2006) menyebutkan bahwa ada empat alasan mengapa mempelajari etika sangat penting. Pertama, etika memandu manusia dalam memilih berbagai keputusan yang dihadapi dalam kehidupan. Kedua, etika merupakan pola perilaku yang didasarkan pada kesepakatan nilai-nilai sehingga kehidupan yang harmonis dapat tercapai. Ketiga, 24 dinamika dalam kehidupan manusia menyebabkan perubahan nilai-nilai moral sehingga perlu dilakukan analisa dan ditinjau ulang. Keempat, etika mendorong tumbuhnya naluri moralitas dan mengilhami manusia untuk sama-sama mencari, menentukan dan menerapkan nilai-nilai hidup yang hakiki. Etika berhubungan langsung dengan kode etik profesi. Dalam kode etik profesi akuntan yang tertuang dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang mengatur tentang etika yang harus dipatuhi oleh akuntan. Peraturan yang harus dipatuhi yang menyangkut tentang tanggung jawab kepada karyawan, pemegang saham, pelanggan, dan lingkungan sekitar (Langlois dan Schlegelmilch, 1990 dalam Mcdonald, 2009). Menurut Keraf (1998) dalam Hutahahean (2015), ada dua sasaran pokok dari kode etik, yaitu pertama, kode etik ini bermaksud untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian, baik secara sengaja maupun tidak sengaja dari para professional yang mengerjakan tugasnya. Kedua, kode etik ini bertujuan untuk melindungi keluhuran profesi tersebut dari perilaku-perilaku buruk orang-orang tertentu yang mengaku dirinya profesional 2.1.5 Persepsi Persepsi berasal dari kata perception (Inggris) yang berasal dari bahasa Latin percipare yang artinya menerima atau mengambil (Sobur, 2003:445). Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) mendefinisikan persepsi adalah: (1) tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan dan (2) proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya. Sementara itu, dalam lingkup yang lebih luas, persepsi merupakan suatu proses yang melibatkan pengetahuan- 25 pengetahuan sebelumnya dalam menginterpretasikan stimulus yang ditunjukkan oleh pancaindra (Lubis, 2010: 93). Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterprestasikan peristiwa, obyek, serta manusia (Siegel, 1989). Persepi etis dalam penelitian ini diartikan sebagai pandangan seseorang dalam melihat kecurangan akuntansi yang terjadi. Robbins dan Judge (2008:175) dalam Hutajulu (2012) menyatakan bahwa setiap individu menunjukkan perbedaan pandangan akan suatu hal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi persepsi terdiri dari 3 faktor yaitu: faktor pemersepsi, faktor situasi, dan faktor obyek. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang dapat berada pada pihak pelaku persepsi, pada obyek yang dipersepsikan, juga dalam konteks situasi di mana persepsi itu dilakukan. Berikut disajikan bagan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Robbins dan Judge (2008) pada Gambar 2.1, yaitu. 26 Gambar 2.1 Bagan Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Faktor pemersepsi : 1. Sikap 2. Motif 3. Minat 4. Pengalaman 5. Harapan Faktor situasi : 1. Waktu 2. Keadaan kerja 3. Keadaan sosial Persepsi Faktor Obyek : 1. Sesuatu yang baru 2. Gerakan 3. Suara 4. Ukuran 5. Latar belakang 6. Kedekatan 7. Kemiripan Sumber: Robbins dan Judge (2008) Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Robbins dan Judge (2008:176) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi di dalam penelitian ini berkaitan dengan variabel indenpenden yang meliputi gender, usia, tingkat pendidikan, dan status sosial ekonomi. Variabel usia, dan gender masuk dalam kategori keadaan sosial yang termasuk dalam faktor situasi. Variabel tingkat pendidikan masuk dalam kategori pengalaman yang termasuk faktor pemersepsi. Variabel status sosial ekonomi masuk dalam kategori latar belakang yang termasuk faktor obyek. 27 2.1.6 Gender Menurut Bukhari (2006) dalam Al-Fitrie (2015), kata “gender” berasal dari bahasa Inggris, yang berarti “jenis kelamin”, namun sebenarnya arti tersebut kurang tepat, dengan demikian gender disamakan pengertiannya dengan sex yang berarti jenis kelamin. Santrock (2002) mengemukakan bahwa istilah gender dan sex memiliki perbedaan dari segi dimensi. Istilah sex (jenis kelamin) mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial-budaya seorang laki-laki dan perempuan, apa artinya menjadi laki-laki atau perempuan. Narwoko dan Suyanto (2004: 334) menyebutkan bahwa gender adalah konsep hubungan sosial yang membedakan (memilahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Pembedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Dalam Webster’s New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara pria dan wanita dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dalam Women’s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Ika (2011), gender adalah perbedaan perilaku antara pria dan wanita yang dikonstruksi secara sosial, yaitu perbedaan yang bukan ketentuan dari 28 Tuhan, melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Hastuti (2007) berpendapat bahwa gender merupakan suatu konsep kultural yang membedakan antara pria dan wanita dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional di kalangan masyarakat. Perbedaan inilah yang mengakibatkan antara pria dan wanita memiliki penilaiannya sendiri dalam mengelola, mencatat, dan mengkomunikasikan hal atau informasi menjadi suatu hasil. Perbedaan nilai dan sifat berdasarkan gender biasanya akan mempengaruhi laki-laki dan perempuan dalam membuat keputusan. Laki-laki akan bersaing untuk mencapai kesuksesan dan lebih cenderung untuk mengabaikan aturanaturan yang ada karena mereka memandang pencapaian prestasi sebagai suatu persaingan, sedangkan perempuan lebih menitikberatkan pada pelaksanaan tugas dengan baik sesuai aturan-aturan yang berlaku dan menjaga hubungan kerja yang harmonis. Adapun konsep gender yang dikemukakan oleh Fakih (2008: 8) menyatakan bahwa pengertian konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi, dalam hal pengetahuan, pengalaman, independensi dan lain sebagainya, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai potensi yang sama sesuai dengan usaha yang dilakukan. Karena hal 29 ini tidak berkenaan dengan kodrat manusia, namun lebih kepada kemampuan berdasarkan sifat seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Pandangan mengenai gender juga dihubungkan dengan maskulinitas dan feminitas. Sifat-sifat maskulin diidentifikasi sebagai sifat-sifat pria yaitu sifat superioritas, keras serta sifat kuat yang cenderung mempunyai konotasi positif dalam dunia kerja. Sifat-sifat seorang pemimpin sering diidentifikasi sebagai sifat maskulin. Hal ini berkebalikan dengan sifat-sifat feminin. Beberapa hasil riset membuktikan bahwa pada umumnya suatu organisasi atau instituti dipimpin oleh laki-laki sebab secara psikologis laki-laki dalam menghadapi suatu permasalahan atau konflik mereka akan cenderung mengedepankan sikap dan perilaku lebih rasional daripada wanita. Semua tindakan dan keputusan yang diambil selalu dipertimbangkan secara rasional dan sedikit sekali menggunakan sifat emosional. Dalam menghadapi situasi konflik audit, auditor pria mempunyai sikap dan perilaku yang lebih etis dengan tetap mengedepankan pemikiran-pemikiran yang rasional serta proses pengambilan keputusan melibatkan logika dan pertimbangan etis mereka (Hidayat dan Handayani, 2010 dalam Arianti, 2012). Hofstede (1983) membedakan secara umum dimensi budaya yang berpengaruh pada nilai-nilai kerja suatu organisasi, salah satunya adalah masculinity-feminity, di mana dimensi ini berkaitan dengan perbedaan peran gender. Budaya yang cenderung maskulin memiliki ciri lebih mementingkan harta milik, kompetensi, dan kinerja, sedangkan feminin lebih mementingkan kesetaraan, solidaritas, dan kualitas kehidupan kerja (Putri, 2011). 30 Berikut ini disajikan dalam Tabel 2.1 ciri-ciri yang menggambarkan masculinityfeminity dari dimensi budaya yang dimaksudkan oleh Hofstede (1983). Tabel 2.1 Karakteristik Maskulin dan Feminin dalam Budaya Organisasi Maskuline Feminine 1) Orang hidup untuk kerja. 1) Orang bekerja agar bisa hidup. 2) Manajer diharapkan seorang yang 2) Manajer adalah orang yang intuitif tegas dalam mengambil keputusan dan mengambil keputusan dan asertif. berdasarkan konsesus. 3) Menekankan harta milik, 3) Menekankan pentingnya kesetaraan, kompetensi, dan kinerja. solidaritas, dan kualitas kehidupan 4) Cara menyelesaikan konflik dengan kerja. adu argumentasi. 4) Cara menyelesaikan konflik dengan kompromi dan negosiasi. Sumber: Hofstede et al. (1983) dalam Putri (2011) Maskulinitas vs femininitas, merupakan dimensi kebudayaan yang menunjukkan bahwa dalam tiap masyarakat terdapat peran yang berbeda-beda tergantung perbedaan jenis para anggotanya. Pada masyarakat maskulin, menganggap pria harus lebih berambisi, suka bersaing, dan berani menyatakan pendapatnya, dan cenderung berusaha mencapai keberhasilan material. Dalam masyarakat feminin, kaum pria diharapkan untuk lebih memperhatikan kualitas kehidupan dibandingkan dengan keberhasilan materalitas. Lebih jauh dijelaskan bahwa masyarakat dari sudut pandang maskulinitas adalah masyarakat yang lebih menggambarkan sifat kelaki-lakian, sedangkan masyarakat femininitas lebih menggambarkan sifat kewanitaan. Jadi, sudut pandangnya bukan dari sudut jenis kelamin (Hofstede, 1980 dalam Armia, 2002). Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan pula bahwa perbedaan sifat maskulin dan feminin mampu mempengaruhi persepsi etis seseorang, di mana pada masyarakat maskulin cenderung dapat memiliki perilaku yang tidak 31 etis karena dalam sifat maskulin memiliki karakter yang mementingkan karir, harta milik, kompetensi, maupun kinerja, lebih berambisi, suka bersaing, dan cenderung berusaha mencapai keberhasilan material. Sehingga dengan adanya karakter tersebut, maka pada masyarakat yang maskulin cenderung dapat merasionalkan perilaku tidak etis sebagai tindakan etis. 2.1.7 Usia Usia atau umur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) adalah lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan). Usia adalah salah satu aspek demografi yang berdampak pada tingkat pemikiran etisnya. Menurut Coombe dan Newman (1997) dalam Comunale et al. (2006), individu yang usianya lebih muda cenderung kurang fokus terhadap isu etis dibandingkan rekan kerja mereka yang lebih tua. Hal ini terjadi karena bertambahnya usia seseorang, mereka menjadi lebih moralistik (Sankaran dan Bui, 2003). Usia seseorang akan meningkat pada suatu langkah yang lebih tinggi dalam pengembangan moral (Lawrence dan Shaub, 1997). Maksudnya seseorang yang memiliki usia yang lebih tua akan mempunyai perilaku dan nilai-nilai etis yang lebih tinggi dibanding yang usianya jauh lebih muda. Dengan bertambahnya usia maka pengalaman hidup akan semakin tinggi sehingga dapat mempengaruhi pola pikir seseorang. Hal ini selaras dengan perkembangan moral yang terjadi. Semakin baik perkembangan moral seseorang, maka semakin dapat berperilaku etis (Trevino L., 1992). Artinya, orang-orang cenderung lebih etis saat mereka tumbuh dewasa. Penelitian Thoma (1984) dalam Chan dan Leung (2006), menyatakan bahwa usia berhubungan dengan pertimbangan etika individu. Comunale et al. 32 (2006) meneliti tentang pengaruh usia terhadap reaksi mahasiswa dalam rencana karirnya di bidang akuntansi setelah mengetahui skandal akuntansi yang terjadi dan hasilnya menunjukkan bahwa usia secara signifikan mempengaruhi opini mahasiswa akuntansi terhadap akuntan dalam skandal keuangan. 2.1.8 Tingkat Pendidikan Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Definisi tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam penelitian ini menggunakan mahasiswa akuntansi sebagai subyek penelitian, dengan demikian penelitian ini menggunakan jenjang pendidikan tinggi dalam pendidikan formal. 33 Penelitian Normadewi (2012) dan Widyaningrum (2014) menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Hal ini dapat dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan, maka pengetahuan yang dimiliki juga akan semakin meningkat. Semakin banyak pengetahuan yang mereka ketahui, maka akan dapat mempengaruhi persepsi etis mereka. 2.1.9 Status Sosial Ekonomi W.S. Winke (1991) dalam Basrowi (2010) menyatakan bahwa status sosial ekonomi mempunyai makna suatu keadaan yang menunjukkan pada kemampuan finansial keluarga dan perlengkapan material yang dimiliki. Gerungan (1983: 181) dalam Salmah (2013) menyatakan bahwa status sosial ekonomi adalah gambaran tentang keadaan seseorang atau suatu masyarakat yang ditinjau dari segi sosial dan ekonomi, gambaran itu seperti tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan sebagainya. Menurut Noe et al. (1994) dalam Ginting (2003), setiap individu di dalam melakukan suatu pekerjaan pada dasarnya memiliki motivasi yang berbeda-beda. Namun, motif yang utama adalah imbalan dan status yang lebih tinggi. Tujuan yang sama ini akan melahirkan kompetisi dalam pencapaiannya. Oleh karena itu, kemungkinan seseorang dalam melakukan perilaku yang tidak etis dalam keadaan status sosial ekonomi yang berbeda dapat terjadi. Prasastianta (2011) dalam Sipayung (2015), menguji faktor yang mendorong perilaku ekonomi, salah satu faktornya adalah status sosial ekonomi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi status sosial 34 ekonomi seseorang maka ia condong untuk berperilaku konsumtif. Status sosial ekonomi seseorang juga berhubungan dengan perilaku etisnya. Biasanya seseorang yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi cenderung berperilaku tidak etis karena status sosial yang dimiliki membuatnya hanya memikirkan kepentingannya sendiri. 2.2 Rumusan Hipotesis Penelitian 2.2.1 Pengaruh gender terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi Hofstede (1983) dalam Putri (2011) membedakan secara umum dimensi budaya yang berpengaruh pada nilai-nilai kerja suatu organisasi, salah satunya adalah masculinity-feminity, di mana dimensi ini berkaitan dengan perbedaan peran gender. Budaya yang cenderung maskulin memiliki ciri lebih mementingkan harta milik, kompetensi, dan kinerja, sedangkan feminin lebih mementingkan kesetaraan, solidaritas, dan kualitas kehidupan kerja. Sifat-sifat maskulin diidentifikasi sebagai sifat-sifat pria yaitu sifat superioritas, keras serta sifat kuat yang cenderung mempunyai konotasi positif dalam dunia kerja. Hal ini berkebalikan dengan sifat-sifat feminin, yang diidentifikasikan sebagai sifat wanita. Hidayat dan Handayani (2010), menjelaskan bahwa dalam menghadapi situasi konflik audit, auditor pria mempunyai sikap dan perilaku yang lebih etis dengan tetap mengedepankan pemikiran-pemikiran yang rasional serta proses pengambilan keputusan melibatkan logika dan pertimbangan etis mereka. Sedangkan pada penelitian Hamzah dan Paramitha (2008), tentang efek dari perbedaan faktor-faktor individual dalam kemampuan menerima perilaku etis atau 35 tidak etis, di mana salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan lebih etis dibanding laki-laki. Ini dikarenakan perempuan cenderung mempunyai perasaan yang kuat sehubungan dengan masalah-masalah etis dibanding laki-laki. Hastuti (2007) berpendapat bahwa gender merupakan suatu konsep kultural yang membedakan antara pria dan wanita dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional di kalangan masyarakat. Perbedaan inilah yang mengakibatkan antara pria dan wanita memiliki penilaiannya sendiri dalam mengelola, mencatat, dan mengkomunikasikan hal atau informasi menjadi suatu hasil. Perbedaan nilai dan sifat berdasarkan gender biasanya akan mempengaruhi laki-laki dan perempuan dalam membuat keputusan. Berdasarkan penjelasan di atas dan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa perbedaan peran gender memiliki pengaruh terhadap persepsi etis, maka dibentuklah hipotesis sebagai berikut. H1: Perbedaan peran gender (maskulin-feminin) berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi 2.2.2 Pengaruh usia terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi Usia seseorang dinyatakan mempunyai dampak terhadap pemikiran etisnya. Individu yang lebih muda cenderung kurang fokus terhadap isu etis dibandingkan rekan kerja mereka yang lebih tua (Coombe dan Newman, 1997). Dengan bertambahnya umur seseorang, mereka akan menjadi lebih moralistik (Sankaran dan Bui, 2003). Penelitian Comunale et al. (2006) yang meneliti tentang pengaruh umur untuk mengetahui reaksi mahasiswa serta rencana berkarir mereka di bidang akuntansi setelah mengetahui skandal akuntansi yang terjadi, 36 menemukan hasil bahwa umur mempengaruhi opini mahasiswa akuntansi terhadap akuntan dalam skandal keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian Thoma (1984) dalam Chan dan Leung (2006) yang menyatakan bahwa variabel umur berhubungan dengan pertimbangan etika individu. Perkembangan moral merupakan karakteristik personal yang dipengaruhi faktor kondisional, hal ini terlihat bahwa perkembangan moral berkembang selaras dengan bertambahnya usia, di mana diasumsikan bahwa seseorang semakin banyak mendapatkan pengalaman dengan bertambahnya usia. Semakin baik perkembangan moral seseorang, maka semakin dapat berperilaku etis (Trevino dan Youngblood, 1990). Artinya, orang-orang cenderung lebih etis saat mereka tumbuh dewasa. Dalam penelitian Widyaningrum (2014), menyatakan bahwa usia berpengaruh signifikan terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi dengan arah yang positif. Artinya mahasiswa akuntansi yang berusia lebih tua memiliki persepsi yang lebih etis. Berdasarkan penjelasan di atas dan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa usia memiliki pengaruh positif terhadap persepsi etis, maka dibentuklah hipotesis sebagai berikut. H2: Usia berpengaruh positif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. 2.2.3 Pengaruh tingkat pendidikan terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi Teori Kohlberg (1981) menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dapat memahami masalah yang lebih kompleks sehingga akan menyebabkan tingkat penalaran moral lebih baik. Berdasarkan teori 37 tersebut, para peneliti sering menghubungkan ke arah positif antara tingkat pendidikan dan persepsi etika. Penelitian Normadewi (2012) dan Widyaningrum (2014) menemukan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi persepsi etis mahasiswa akuntansi, hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan, pengetahuan yang dimiliki juga akan meningkat. Semakin banyak pengetahuan yang mereka ketahui maka akan membantu mereka untuk bisa memberikan persepsi maupun tanggapan terhadap krisis etika yang melibatkan profesi akuntan. Pengetahuan yang didapatkan selama menempuh pendidikan yang dimiliki oleh mahasiswa akuntansi akan mempengaruhi persepsi etis mereka. Seseorang yang berpendidikan tinggi dianggap memiliki etika yang tinggi serta penalaran moral yang tinggi. Dellaportas (2006) dalam Elias (2010) menemukan bahwa pendidikan etika memiliki dampak positif yang signifikan terhadap etika mahasiswa akuntansi. Hal ini berarti mahasiswa dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan cenderung berperilaku lebih etis dibandingkan mahasiswa dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Berdasarkan penjelasan di atas dan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh posistif terhadap persepsi etis, maka dibentuklah hipotesis sebagai berikut. H3: Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. 38 2.2.4 Pengaruh status sosial ekonomi terhadap persepsi etis mahasiwa akuntansi Menurut Noe et al. (1994) dalam Ginting (2003: 13), setiap individu dalam melakukan suatu pekerjaan pada dasarnya memiliki motivasi yang berbedabeda. Kemungkinan seseorang dalam melakukan perilaku yang tidak etis dalam keadaan status sosial ekonomi yang berbeda dapat terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Erni (2013) menyatakan bahwa seseorang dengan penghasilan yang tinggi akan memiliki tingkat konsumsi yang tinggi pula, sedangkan seseorang dengan penghasilan rendah cenderung memiliki tingkat konsumsi yang rendah pula. Prasastianta (2011) dalam Sipayung (2015) menguji faktor yang mendorong perilaku ekonomi, salah satu faktornya adalah status sosial ekonomi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi status sosial ekonomi seseorang, maka ia condong untuk berperilaku konsumtif. Hal ini dapat berhubungan dengan perilaku etisnya, karena biasanya seseorang yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi dan berperilaku konsumtif, cenderung dapat berperilaku tidak etis. Berdasarkan penjelasan di atas dan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa status sosial ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi etis, maka dibentuklah hipotesis sebagai berikut. H4: Status sosial ekonomi berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. 39