Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan dimana

advertisement

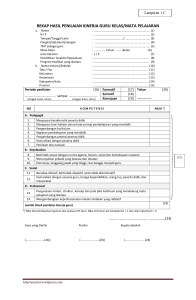

Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan dimana semua anak mempunyai hak untuk menerima jenis pendidikan yang tidak mendiskriminasikan ketidakmampuan, etnik, agama, bahasa, gender, kapabilitas dan lain sebagainya, termasuk anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus (UNESCO, 1994). Sekolah diharuskan mengakomodasi semua anak tanpa mengabaikan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau kondisi lain mereka, termasuk anak cacat/berkelainan dan anak berbakat (UNESCO, 1994). Oleh karena itu, semua guru dituntut memiliki pengetahuan dan kompetensi yang cukup dalam mengajar beragam karakteristik dan kebutuhan siswa. Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu pelopor program inklusif di Indonesia. Kabupaten Gunungkidul juga ditetapkan sebagai Kabupaten Inklusif oleh Kementrian Pendidikan Nasional pada tanggal 27 Juni 2013. Pemerintah daerah menunjuk sekolah-sekolah umum untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusif melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul Nomor 420/109/KPTS/2011. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Kelompok Kerja Inklusif Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul, Ibu Andari (2015), diketahui bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi pendidikan inklusif di lingkungan kabupaten Gunungkidul terutama dalam peningkatan kompetensi guru reguler agar mampu memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus. Peneliti juga melakukan studi pendahuluan yang dilakukan melalui wawancara sejumlah sembilan guru dan dua kepala sekolah negeri yang ditunjuk menjadi sekolah inklusif di Gunungkidul pada Maret-April 2015. Berdasarkan studi pendahuluan tersebut diperoleh informasi bahwa pada umumnya sekolah yang ditunjuk menjadi sekolah inklusi pada awalnya merupakan sekolah umum/reguler yang tidak didesain atau dipersiapkan secara khusus untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Pengetahuan guru mengenai konsep pendidikan inklusif maupun pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus masih minim. Sebagian besar guru di sekolah dasar negeri inklusif belum pernah mengikuti pengayaan maupun pelatihan terkait pendidikan inklusif. Baru sekitar 1-2 orang dari masing-masing sekolah yang mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan. Perwakilan guru tersebut diharapkan dapat menularkan pengetahuan yang didapatkan melalui pelatihan maupun seminar. Namun, hal tersebut masih belum dapat terwujud dengan optimal. Selain itu, seminar dan workshop yang pernah diberikan hanya menyentuh sisi pedagogis, namun luput melihat sisi psikologis dari peserta (guru). Hasil studi pendahuluan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ishartiwi (2010) di Yogyakarta bahwa belum semua guru regular memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK). Guru masih cenderung menganggap rendahnya hasil ketuntasan belajar dan prestasi sekolah sebagai dampak keberadaan siswa ABK. Berdasarkan survei Kumara (2015) di Gunungkidul terhadap guru sekolah inklusif juga diperoleh informasi bahwa sebagian besar guru memiliki kendala dari sisi kompetensi mendeteksi dan mendampingi ABK di kelas. Guru memiliki keterbatasan pemahaman mengenai makna inklusif. Guru sebenarnya sudah menunjukkan kepedulian terhadap adanya persamaan hak semua anak termasuk ABK namun guru masih kurang memiliki keyakinan dalam menyelenggarakan pengajaran di kelas. Penelitian oleh Haifani (2008) di Sekolah Dasar Negeri inklusif di Yogyakarta dan Tegal Jawa Tengah menyimpulkan bahwa keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan mengenai pengelolaan kelas inklusif tampak pada perilaku meliputi guru menempatkan siswa ABK di bangku belakang, guru cenderung mengabaikan siswa ABK saat KBM berlangsung, guru melabel siswa ABK dengan “ndomblong”, usil, lelet, dan tidak paham, serta guru memberikan materi pelajaran, target pencapaian dan metode belajar yang sama dengan siswa reguler. Penelitian Jamaris, Tarjiah, dan Mulyeni (2014) menunjukkan bahwa masih diperlukan usaha keras guna meningkatkan efektivitas dan kualitas program inklusi di sekolah-sekolah. Penelitian oleh Sadioglu, Bilgin, Batu, dan Oksal (2013) di negara berkembang juga menunjukkan bahwa umumnya guru sekolah dasar masih memiliki sikap yang negatif terhadap inklusi, guru merasa kurang mampu dalam mengajar anak berkebutuhan khusus. Idealnya, guru di sekolah inklusif memiliki karakteristik kepribadian yang sabar, penyayang, dan menunjukkan respek terhadap siswa (Sakarneh, 2004). Guru juga sebaiknya memiliki pengetahuan dan keterampilan pedagogis dalam merencanakan isi pembelajaran dan menuangkan dalam catatan tentang perbedaan setiap siswanya berdasarkan bidang dan rangkaian tujuan pembelajarannya (Sakarneh, 2004). Berdasarkan paparan di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa faktor guru menjadi salah satu kendala dalam implementasi pendidikan inklusi. Arikunto (1993) berpendapat bahwa guru memiliki peran sangat penting dalam proses pembelajaran. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar tetapi juga sebagai pengelola, motivator, moderator, fasilitator, dan evaluator. Winter (2006) mengatakan bahwa kesuksesan program inklusif tergantung pada pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki guru. Guru perlu memiliki kesiapan baik dari aspek keyakinan (belief), sikap, pengetahuan, keterampilan, serta kompetensinya agar dapat menjadi guru yang efektif di sekolah inklusif. Efikasi diri merupakan salah satu variabel yang konsisten berkorelasi dengan pengajaran yang positif dan hasil belajar siswa (Penrose, Perry, & Ball, 2007). Pendapat tersebut diperkuat oleh penelitian Logan dan Wimer (2012), yang menemukan bahwa faktor keyakinan (belief) terhadap kemampuan diri dalam mengajar anak berkebutuhan khusus berpengaruh signifikan terhadap sikap guru mengenai pendidikan inklusif. Efikasi diri (self efficacy) dikembangkan oleh Bandura (1997) dari teori social cognitive. Efikasi diri merupakan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang mengenai kemampuan dirinya serta mempengaruhi keyakinan dalam menyelesaikan tugas serta dalam melakukan performansi yang optimal. Efikasi diri seorang guru merupakan keyakinan guru akan kemampuannya dalam mempengaruhi pembelajaran dan kesuksesan siswa secara positif (Denzine, 2005 dalam Cerit, 2010). Efikasi diri pada guru merujuk pada tingkat keyakinan guru bahwa dirinya dapat menghasilkan perubahan yang lebih baik dan dapat mempengaruhi perilaku serta hasil belajar siswa (Gibson & Dembo, dalam Bandura, 1997). Guru yang memiliki efikasi diri tinggi cenderung terbuka terhadap ide-ide baru, memiliki keinginan yang besar untuk mencoba metode baru guna memenuhi kebutuhan siswanya dan dalam menyelenggarakan pengajaran yang lebih baik (Gibson & Dembo dalam Bandura, 1997). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Logan dan Wimer (2012) menemukan faktor keyakinan (belief) terhadap kemampuan diri dalam mengajar anak berkebutuhan khusus berpengaruh signifikan terhadap sikap guru mengenai pendidikan inklusif. Penelitian yang dilakukan oleh Hofman dan Kilimo (2014) menemukan bahwa guru yang memiliki efikasi diri yang rendah menghadapi permasalahan yang lebih banyak dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif. Efikasi diri guru menjadi faktor yang sangat penting dalam menyelenggarakan pendidikan, baik pendidikan secara umum maupun pendidikan inklusif. Guru yang memiliki efikasi diri yang tinggi dalam mendidik siswa dapat mempengaruhi peningkatan motivasi, harga diri, selfdirection, dan sikap-sikap positif terhadap sekolah. Guru yang memiliki efikasi diri yang tinggi menurut Hofman dan Kilimo (2014) adalah sebagai berikut: 1. Guru mampu menggunakan metode mengajar yang adekuat dalam mendorong kemandirian siswa berkebutuhan khusus 2. Guru mampu menggunakan managemen kelas yang adekuat dan bisa menangani permasalahan di kelas 3. Guru mampu mengimplementasikan inovasi secara didaktis di kelas 4. Guru mampu mengajak semua siswa mengerjakan tugas Berdasarkan kajian teori Bandura, Tschannen-Moran dan Hoy (2001) menyimpulkan bahwa efikasi diri guru memiliki 3 aspek yaitu: 1. Aspek hubungan dengan siswa (student engagement) Keyakinan guru dalam menjalin hubungan dengan siswa termasuk dalam memotivasi dan menyelesaikan masalah dengan siswa. Beberapa indikator yang ditunjukkan adalah guru menunjukkan rasa persahabatan, membantu siswa menghadapi masalah, dan dapat menghadapi siswa yang sulit. 2. Strategi instruksional (instructional strategies) Keyakinan guru dalam membantu siswa untuk meraih prestasi akademik. Indikator yang ditunjukkan pada aspek ini adalah memiliki keyakinan dapat menjawab pertanyaan dari siswa, memiliki alternatif lain dalam menjelaskan materi, dan mampu menciptakan penilaian bagi pemahaman siswa. 3. Managemen kelas (classroom management). Keyakinan guru dalam mengelola kelas menjadi terarah, tertib, dan sesuai perencanaan. Indikator yang ditunjukkan adalah guru mampu menangani masalah yang timbul di kelas dan memastikan perencanaan mengajar terealisasi dengan baik Teori Bandura (1997) menyebutkan bahwa efikasi diri tidak terbentuk dengan sendirinya. Efikasi diri seseorang terbentuk melalui interaksi sebab akibat antara kemampuan kognisi, pola perilaku, dan faktor lingkungan. Terdapat empat sumber informasi yang membentuk efikasi diri yaitu pengalaman keberhasilan diri (mastery experiences), pengalaman keberhasilan orang lain (vicarious experiences), penghargaan sosial atau umpan balik atas kinerja (social persuasion), dan kondisi fisiologis dan psikologis individu (physiological and affective state). Efikasi diri guru dapat dikembangkan melalui kegiatan seminar maupun kegiatan pendidikan lain seperti pengamatan dan pengalaman mengajar (Ignat & Clipa, 2010). Program pelatihan merupakan faktor yang penting dalam membentuk sikap positif guru terhadap pendidikan inklusi (Avramidis & Norwich, 2002; Bornman & Donohue, 2013; de Boer, Pijl, & Minnaert, 2011). Program pelatihan bagi guru reguler memiliki dampak yang besar dalam peningkatan kapasitas guru guna mengimplementasikan pendidikan inklusi (Bornman & Donohue, 2013; Sanger & Osguthorpe, 2011). Penelitian Ahmmed, Sharma, dan Deppeler (2012), Akalin dan Sucuoglu (2015), Avramidis dan Kalyva (2007), Chopra (2008), Lancaster dan Bain (2007), Potgieter-Groot, Visser, dan Lubbe-de Beer (2012), Woodcock (2013), serta Wungu dan Han (2009) juga menyebutkan bahwa pelatihan dan pendidikan terhadap guru perlu dilakukan dalam meningkatkan kemampuan profesional. Berdasarkan hasil analisis Kajian Kebijakan Kurikulum Pendidikan Khusus yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional (2008) diketahui juga bahwa para guru perlu diberikan pelatihanpelatihan guna meningkatkan kompetensi dalam menyelenggarakan sistem pendidikan inklusif. Temuan Kurniawati, Minnaert, Mangunsong, dan Ahmed (2012) di Indonesia diketahui bahwa guru yang pernah mengikuti pelatihan penanganan anak berkebutuhan khusus maupun pelatihan pendidikan inklusi menunjukkan sikap yang lebih positif terhadap pendidikan inklusi. Oleh karena itu, pelatihan terhadap guru perlu terus dilakukan guna meningkatkan kesadaran guru terhadap kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Pelatihan juga terbukti efektif dalam memodifikasi sikap guru terhadap pendidikan inklusi. Oleh karena itu, peneliti akan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan efikasi diri guru yang mengajar di sekolah inklusif kecamatan Purwosari kabupaten Gunung Kidul. Pendidikan inklusif telah diselenggarakan di Indonesia sejak 2003 seiring ditetapkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan studi pendahuluan, diketahui bahwa Kementrian Pendidikan Nasional telah banyak menyelenggarakan pembekalan berupa pelatihan maupun bimbingan teknis bagi guru terkait pendidikan inklusif. Namun, pelatihan yang diselenggarakan lebih bersifat teknis dan teoritis, kurang menyentuh sisi afeksi. Kegiatan yang dilaksanakan berupa sosialisasi, bimbingan teknis, diklat implementasi kurikulum, dan pembekalan administratif penyelenggaraan pendidikan inklusif. Berdasarkan wawancara dengan guru-guru yang telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah masih merasa kurang yakin dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Pengembangan program peningkatan efikasi diri guru diperlukan guna mengatasi masalah tersebut. Jamaludin Ahmad (2007) mengatakan bahwa sebuah modul dapat bermanfaat dalam membantu menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik pada individu. Sebuah modul dikonstruksi dan dikembangkan melalui prosedur tertentu dan diuji validitas reliabilitasnya. Penelitian ini mengembangkan modul program berjudul “AKTIF (Asih Kreatif Terampil InspiratiF) Diskusi Kasus” Modul dalam pelatihan “AKTIF Diskusi Kasus” disusun berdasarkan Teacher Effectiveness Training (TET) yang disusun oleh Gordon (1986) guna meningkatkan kemampuan guru menyelenggarakan pembelajaran yang efektif. Modul TET dikembangkan berdasarkan teori person-centered dari Carl Rogers. Pemberian pelatihan tersebut akan memperkaya pengetahuan serta keterampilan baik pedagogis maupun psikologis guru. Terdapat enam keterampilan yang diajarkan kepada guru melalui TET yaitu: (1) Mengamati perilaku dan mengidentifikasi permasalahan siswa (Observing behaviours & identifying problem ownership) yaitu memahami permasalahan yang muncul serta memahami pemilik masalah tersebut; (2) Mendengarkan aktif (active listening) yaitu guru mendengarkan secara aktif permasalahan siswa sehingga siswa merasa dihargai; (3) Membuka diri (self disclosure) yaitu mengekspresikan pendapat dan perasaan secara jelas; (4) Konfrontasi (confrontration) yaitu berhadapan langsung dengan siswa dalam mengatasi konflik; (5) pemecahan masalah dengan menang-menang (no lose conflict resolution) yaitu menyelesaikan konflik dengan menguntungkan kedua pihak; (6) Mengatasi benturan nilai (values collision skills) yaitu melakukan harmonisasi nilai-nilai yang bertentangan. Guru-guru di sekolah inklusif diharapkan dapat menguasai keenam keterampilan mengajar efektif tersebut agar mampu mengimplementasikan pendidikan inklusif secara optimal. Hal ini sesuai dengan pendapat Smith (2006) mendeskripsikan ciri-ciri guru yang efektif bagi siswa ABK dalam kelas inklusif ialah sebagai berikut; (1) Memiliki harapan bahwa siswa akan berhasil, (2) Memberi pengawasan yang sering dan umpan balik pada tugas siswa, (3) Memberikan penjelasan mengenai standar, tujuan, dan harapan pembelajaran, (4) Fleksibel dalam menangani siswa, (5) Berkomitmen dan memperlakukan siswa secara terbuka, (6) Bersikap responsif pada pertanyaan dan komentar siswa, (7) Melakukan pendekatan yang terencana dalam pengajaran, (8) Memiliki sikap yang hangat, sabar, dan humoris kepada siswa, (9) Teguh dan konsisten, (10) Memiliki pendekatan tertentu untuk mengatur sikap peserta didik, (11) Bersikap terbuka dan positif terhadap individual differencess pada anak-anak maupun individu dewasa, (12) Memiliki kemauan untuk bekerjasama dengan guru pendidikan khusus dan bersikap responsif dalam membantu orang lain, (13) Mempunyai rasa percaya diri dan kompetensi sebagai guru, (14) Mempunyai rasa keterlibatan dan pencapaian professional yang tinggi. Program “AKTIF Diskusi Kasus” akan diberikan pada guru reguler yang sekolahnya ditunjuk menjadi Sekolah Dasar Inklusif oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul. Latar belakang pengkhususan pada level Sekolah Dasar ialah; (a) Guru cenderung bersikap lebih negatif jika mengajar siswa ABK pada usia anak-anak dibandingkan remaja (Hastings & Oakford, 2003), (b) Mengajar siswa ABK pada usia SD membutuhkan interaksi dan bantuan yang lebih intens (Ratcliff, 2009), (c) Guru memerlukan strategi pembelajaran yang lebih variatif untuk mengajar siswa ABK usia SD dibandingkan siswa ABK di tingkat menengah (Cipkin & Rizza, 2003). Dinamika proses pembelajaran peserta dalam penelitian ini dijelaskan dengan teori sosial kognitif yang dikemukakan oleh Albert Bandura (1977) dimana individu juga berperan aktif dalam proses perkembangan dan pembelajaran. Individu belajar melalui proses belajar observasional (observational learning). Terdapat empat proses yang dialami oleh peserta yaitu perhatian, retensi, produksi perilaku, dan motivasi. Peserta akan melakukan pengamatan dengan memperhatikan fasilitator (trainer) yang menjadi model. Proses retensi terjadi ketika peserta melakukan proses mengingat perilaku maupun materi yang sudah disampaikan oleh fasilitator. Peserta kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan produksi perilaku dengan mempraktikkan materi yang telah diterima. Setelah melalui proses pelatihan, peserta akan memotivasi diri sendiri untuk dapat mengaplikasikan hasil belajar di kehidupan nyata. Pelatihan “AKTIF Diskusi Kasus” menggunakan metode diskusi kasus dalam penyampaiannya. Diskusi merupakan proses berpikir bersama untuk memahami masalah, menemukan penyebab, serta mencari pemecahannya (Khamdi, 1995). Penelitian oleh Kaikkonen, Eskelinen, dan Aidukiene (2006) menyimpulkan bahwa metode pembelajaran berbasis kasus mampu memunculkan insight dan pemahaman dalam membuat kebijakan baru dan praktik penanganan anak berkebutuhan khusus sehingga mendukung pengembangan sekolah inklusif. Melalui metode kasus, guru akan terasah untuk mendapatkan gambaran kasus dan pemecahannya (Gibson, 1998); menjembatani jarak antara teori dan praktik serta mengembangkan keterampilan refleksi dan analisis (Darling-Hammond, 2006); mengeksplorasi dan dan mengaplikasikan ide dan solusi di bawah pengawasan para profesional (Lengyel & Vernon-Dotson, 2010). Kauffman (2005) menyebutkan bahwa metode kasus memungkinkan pembelajar untuk memahami materi dengan lebih kaya dengan mengkaji situasi nyata dibanding hanya dengan membaca buku teks. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di delapan sekolah dasar diketahui bahwa karakteristik anak berkebutuhan khusus (ABK) di daerah Gunungkidul merupakan anak lamban belajar. Hal ini sesuai dengan survei Kumara (2015) di Gunungkidul yang menyimpulkan bahwa dari sebanyak 65 anak yang diasses ditemukan sebanyak 56 anak mengalami kesulitan belajar akademik lamban belajar. Oleh karena itu, diskusi kasus yang dilakukan pada penelitian ini memfokuskan pada kasus anak dengan lamban belajar. Shaw (2010) mengungkapkan beberapa karakteristik anak lamban belajar yaitu mempunyai intelegensi rendah dan perfomansi akademik rendah, sulit memahami konsep yang abstrak, sulit mengorganisasikan materi baru dan mengasimilisasi informasi yang masuk ke dalam informasi yang sebelumnya, membutuhkan pengulangan serta penjelasan secara konkret (nyata), dan motivasi akademik rendah. Oleh karena itu, kasus-kasus yang akan didiskusikan dalam penelitian ini adalah kasus anak dengan lamban belajar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Talvio, Lonka, Komulainen, Kuusela, dan Lintunen (2013), program TET terbukti memberikan hasil yang signifikan dalam peningkatan pengetahuan serta keterampilan guru. Guru mengalami peningkatan keterampilan pembelajaran sosial emosional. Berdasarkan penelitian Tschannen-Moran dan Hoy (2001), Betoret (2009), dan Guo (2011) diketahui bahwa program TET yang mengajarkan enam keterampilan mengajar yang efektif memuat faktor-faktor yang erat kaitannya dengan efikasi diri guru. Oleh karena itu, program “AKTIF Diskusi Kasus” yang merupakan penyesuaian dari program TET untuk meningkatkan efikasi diri guru reguler yang sekolahnya ditunjuk menjadi sekolah inklusif. Proses peningkatan efikasi diri guru melalui proses pelatihan dapat dijelaskan berdasarkan teori sosial kognitif (Bandura, 1997). Empat sumber efikasi diri yang telah dibahas sebelumnya merupakan kunci pembentukan dan peningkatan efikasi diri individu. Pertama, pengalaman keberhasilan (mastery experience) yaitu proses dimana individu belajar melalui pengalamannya sendiri serta menunjukkan performansinya dalam pelatihan. Keberhasilan telah yang diperoleh guru akan meningkatkan efikasi dirinya dalam mengajar siswa berkebutuhan khusus. Kedua, pengalaman tak langsung (vicarious experience) dengan melakukan pengamatan terhadap perilaku atau pengalaman keberhasilan orang lain. Fasilitator (trainer) melalui penyampaian materi dan pengalaman dalam proses pelatihan menjadi sumber efikasi bagi guru. Ketiga, persuasi dari fasilitator berupa pemberian umpan balik, saran, maupun dorongan terhadap performansi guru menjadi sumber meningkatnya efikasi diri guru. Keempat, kondisi fisiologis dan psikologis guru mempengaruhi efikasi diri guru. Pemberian pengetahuan, dukungan, dan motivasi oleh fasilitator terhadap guru diharapkan dapat mengurangi rasa kebingungan dan ketegangan yang dialami guru dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus. Kondisi Guru: - Sekolah reguler yang ditunjuk untuk menjadi sekolah inklusif - Kurang mendapat sosialisasi dan pembekalan mengenai pendidikan inklusi - Pandangan yang negatif terhadap kemampuan ABK - Pemahaman yang sempit tentang pendidikan inklusi dan pengetahuan terbatas tentang ABK - Merasa kurang yakin bisa mengimplementasikan pendidikan inklusi di kelas Pelatihan guru dengan modul “AKTIF Diskusi Kasus” memuat 4 sumber efikasi diri Pengetahuan dan keterampilan meningkat 1. 2. 3. 4. Proses belajar melalui observational learning: attention process retention process motor reproduction process motivational process Gambar 1. Peta Pemikiran Efikasi diri meningkat Berdasarkan gambar di atas disimpulkan bahwa pelatihan “AKTIF (Asih Kreatif Terampil dan Inspiratif) Diskusi Kasus” merupakan upaya untuk meningkatkan efikasi diri guru dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan validasi Modul “AKTIF Diskusi Kasus” untuk meningkatkan efikasi diri guru dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Russell dan Johanningsmeier (1981) berpendapat bahwa modul merupakan sebuah paket instruksional berdasarkan unit konseptual materi persoalan yang spesifik. Modul meliputi langkah-langkah guna membantu individu memahami dan menguasai suatu materi atau kompetensi tertentu. Modul bisa diterapkan dalam kelompok besar, kelompok kecil, maupun individual. Durasi modul bisa bervariasi tergantung tujuan yang ditetapkan. Penggunaan multimedia menunjang penerapan modul agar lebih mudah dipahami oleh pembelajar. Russell (dalam Ahmad, Sulaiman, Abdullah, & Shamsuddin, 2009; Ahmad, Amat, Yahaya, Yusof, & Alias, 2011) telah memperkenalkan sebuah model konstruksi modul. Menurut Russell, ada beberapa langkah yang dilakukan dalam penyusunan modul yaitu memahami subjek yang menjadi target modul, memahami tujuan modul, memiliki alat ukur yang digunakan untuk mengetahui pencapaian tujuan, uji coba pada subjek terbatas, dan validasi modul. Modul yang baik mampu diterapkan dalam berbagai situasi, baik secara individual maupun kelompok, diterapkan dalam kegiatan akademik maupun non akademik. Modul harus mampu membawa perubahan positif bagi subjek. Terdapat beberapa prosedur dalam melakukan konstruksi dan uji validitas reliabilitas modul. Berikut adalah prosedur yang dikemukakan oleh Russell seperti yang diterapkan dalam penelitian Ahmad dkk (2009), Ahmad dkk (2011) dan Zuki dan Hamzah (2014). Prosedur terdiri dari dua tahapan besar yaitu validasi isi dan pengujian empirik. Prosedur yang dilakukan guna memvalidasi isi modul adalah: a) Menyiapkan draft modul yang melibatkan beberapa orang ahli b) Menyelenggarakan workshop dan forum diskusi yang terdiri dari beberapa ahli guna membahas draft modul c) Memperbaiki draft modul sesuai dengan masukan yang didapat dari workshop dan forum diskusi d) Melakukan validitas konten dengan meminta masukan dari ahli yang kompeten di bidang yang hendak diteliti serta ahli bahasa e) Memperbaiki draft sesuai dengan feedback yang diperoleh dari ahli Tahap kedua yaitu uji empirik. Prosedur guna melakukan pengujian secara empirik dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut: a) Melakukan uji coba pada subjek terbatas b) Melakukan perbaikan sesuai feedback yang diperoleh dari uji coba c) Melaksanakan penelitian pada subjek yang sebenarnya d) Menguji efektivitas modul dengan menggunakan desain penelitian eksperimental (mengukur pretest & posttest). Proses validasi Modul “AKTIF Diskusi Kasus” dilakukan berdasarkan pendapat Russell (dalam Ahmad dkk, 2009; Ahmad dkk, 2011; Zuki & Hamzah, 2014) yaitu melalui dua tahap yaitu tahap validasi isi (content validity) dan uji empiris pada subjek terbatas. Validasi isi dilakukan dengan melibatkan tiga orang ahli yang berkompeten di bidang psikologi dan pendidikan inklusif. Validasi isi dilakukan untuk masing-masing sesi dan keseluruhan isi modul. Validasi masingmasing sesi akan diukur dengan menggunakan rumus Aiken’s V, sedangkan validitas isi keseluruhan modul dianalisa berdasar Tuckman & Waheed (dalam Ahmad, 2009; Ahmad dkk, 2011; Zuki & Hamzah, 2014). Tahap kedua yaitu ujicoba modul secara empiris. Modul yang telah diuji validitas isinya diterapkan pada subjek yang sesuai dengan sasaran modul.