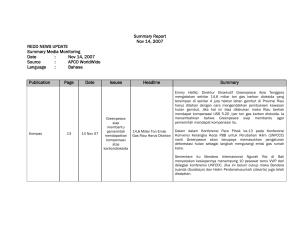

Memberantas Penebangan Merusak bersama Kapal Layar Rainbow

advertisement