penanggulangan kejahatan narkotika : eksekusi - E

advertisement

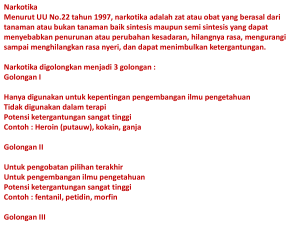

PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA : EKSEKUSI HAK PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM1 Oleh : Dr. I Nyaman Nurjana, SH, MH2 I. PENDAHULUAN Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (deviant behavior) yang selalu ada dan melekat (inherent) dalam setiap bentuk masyarakat, seperti mahari yang setiap bagi terbit dari ufuk timur, atau bak musim yang selalu berganti seiring dengan irama dalam semesta (Schur, 1965; Goode, 1984). Karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal (a univerted social phenomenon) dalam kehidupan manusia, dan bahkan dikatan telah menjadi the oldest social problem of human kind (Sutherland & Cressey, 1960; Taft & England, 1964). Selain memiliki demensi lokal, nasional dan regional kejahatan juga dapat menjadi masalah internasional, karena seiring dengan kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara (borderless countries). Inilah yang dikenal sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional (transnational criminality). Salah satu wujud dari kejahatan trasnasional yang krusial karena mengangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda negeri ini adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan narkotika (Atmasasmita, 1997). Modus operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih dan masuk ke Indonesia sebagai negara transit (transit-state) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal (point of market-state). Dalam kurun waktu dua dasa warsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial.3 Untuk jaringan peredaran narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungakan sebagai pasar (market-state) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasioanl yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang. Pertanyaan yang muncul kemudian, mengapa Indonesia dijadikan sasaran utama peredaran narkotika oleh sindikat perdangan narkotika internasional ?; mengapa peredaran secara ilegal narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) terus berlangsung di negeri ini ?; Apakah instrumen hukum yang mengatur penyalahgunaan narkoba sudah tidak efektif lagi ?; dan bagaimanakah kinerja penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan narkoba di negeri ini ? Artikel ini mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dengan menggunakan optik sosiologi hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy), agar diperoleh pemahaman yang holistik kinerja penegakan hukum di bidang penyalahgunaan narkotika, dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja penanggulangan kejahatan dalam kerangka penegakan hukum di Indonesia. II. NARKOTIKA DAN DIMENSI HUKUMNYA Secara etimologis istilah narkotika berasal dari kata marke (Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi patirasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Yang dimaksud dengan narcotic adalah a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees (Sudarg0, 1981). Karena itu, penggunaan karkotika di luar tujuan-tujuan pengobatan dapat menimbulkan ketergantungan (addiction/craving) karena menimbulkan kaidah-kaidah ilmu kedokteran. Dalam sistem hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkotika yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika. Yang dimaksud dengan narkotika menurut undang-undang ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman, baik sintetis maupum maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan. Yang termasuk ke dalam jenis-jenis narkotika adalah : (a) tanaman Papaver yaitu tanaman Papaver somniferum L, termasuk biji, buah dan jeraminya; (b) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendirim, yang diperoleh dari buah tanaman papaver somniferum L, yang mengalami pengolahan sekedar untuk bungkusan dan pengangkutan tanpa memeprhatikan kadar morfinnya; (c) Opium masak yang terdiri dari Candu, Jicing, dan Jicingko; (d) Opium obat, yaitu mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur denganzat-zat netral sesuai dengan syarat farmakops; (e) Morfina, yaitu alkloida utama dari opium dengan rumus kimia C17 H19 NO3; (f) Tanaman Koka, yaitu tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxyleceace; (g). Daun Koka, yaitu daun yang beklum belum atau sudah kering atau yang sudah bentuk serbuk dari semua genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxyleceacea, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia; (h) Kokain mentah, yaitu semua hasil yang diperoleh dari daun Koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkanKokaina; (i) Kokaina, yaitu mentil ester 1 bensoil ekgonina dengan rumus kimia C9 H15 NO3 H12 NO4; (j) Ekgonina, yaitu lekgonina demgan rumus kima C9 H15 NO3 H2O dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi Ekgonina dan Kokaina; (k) Tanaman Ganja, yaitu semua bagian dari dari semua tanaman genus cannabis termasuk bibji dan buahnya seperti : (1) Damar Ganja, yaitu damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk hasil pengolahnya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar; (2) Garam-garam dab turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina; (3) Bahan lain yang bersifat alamiah maupun sintetis dan semi sintetis yang belum disebutkan, yang dapat dipakai sebagai pengganti Morfina atau Kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti Morfinan dan Kokaina; dan (4) Campuran-campuran san sediaansediaan yang mengaqndung bahan yang tersebut dalam angka 1,2, dan 3. UU No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika, selanjutnya disebut UU Narkotika 1997, pada dasarnya mengklasifikasi pelaku tindak pidana (delict) penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua), yaitu : pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (Pasal 84 dan 85) dan bukan pengguna narkotika (Pasal 78, 79, 80, 81, dan 82) Untuk status pengguna narkotika dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu pengguna untuk diberikan kepada orang lain (Pasal 84) dan pengguna narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 85). Yang dimaksud dengan penggunaan narkotika untuk dirinya adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Jika orang yang bersangkutan menderita kemudian menderita ketergantungan maka ia harus menjalani rehabilitasi, baik secara medis maupun secara sosial, dan pengobatan serta masa rehabilitasinya akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Sedangkan, pelaku tindak pidana narkotika yang berstatus sebagai bukua pengguna diklasifikasi lagi menjadi 4 (empat), yaitu : pemilik (Pasal 78 dan 79), pengolah (Pasal 80), pembawa dan/atau pengantar (Pasal 81), dan pengedar (Pasal 82). Yang dimaksud sebagai pemilik adalah orang yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menpimpan, atau menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum. Yang dimaksud sebagai pengolah adalah orang memproduksi, mengolah mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau melakukan secara terorganisasi. Yang di kualifikasi sebagai pembawa/pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara teroganisasi. Sedangkan, yang dimaksud pengedar adalah orang mengimpor, pengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjadi pembeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli. Atau menukar narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secxara individual maupun secara terorganisasi. Subyek hukum yang dapat dipidana kasus penyalahgunaan narkotika adalah orang perorangan (individu) dan korporasi (badan hukum). Sedangkan, jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku detik penyalahgunaan narkotika adalah pidana penjara, pidana seumur hidup, sampai pidana mati, yang secara kumulatif ditambah dengan pidana denda. Tindak pidana narkotika dalam sistem hukum Indonesia dikualifikasi sebagai kejahatan. Hal ini karena tindak pidana narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda serta pada gilirannya kemudian dapat mengancam eksistenti bangsa dan negara ini. III. KINERJA PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA: PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Masalah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkotika) dalam kurun waktu tiga dasa warsa terakhir ini bukan saja menjadi masalah nasional dan regional ASEAN tetapi juga menjadi masalah internasional karena itu, upaya penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika dalam negeri harus disenergikan dan diitegrasikan dengan kebijakan penanggulangan masalah narkotika melalui kerjasama regional maupun internasional. Kebijakan global penanggulangan kejahatan narkotika pada awalnya dituangkan dalam The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961. Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk : 1. Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional. 2. Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan 3. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas Indonesia adalah salah satu negara yang turut menandatangani konvensi tersebut, dan kemudian meratifikasinya melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya. Instrumen hukum yang kemudian diciptakan pemerintah untuk menmgulangi kejahatan narkotika di dalam negeri adalah UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. UU No. 9 Tahun 1976 menjadi pengganti dari undang-undang tentang obat bius warisan pemerintah kolonial Belanda, yaitu Verdoovende Middelen Ordonantie 1927 (Stbl. 1927 No. 278 yo No. 536) yang mengatur peredaran, perdagangan, dan penggunaan obat bius. Dealam sidang khusus ke-17 pada bulan Pebruari 1990 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan tahun 1991-2000 sebagai The United Nations Decade Againts Drug Abuse dengan membentuk The United Nations Drug Control Programme (UNDCP). Badan ini secara khusus bertugas untuk melakukan koordinasi atas semua kegiatan internasional di bidang pengawasan peredaran narkotika di negara-negara anggota PBB. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional, PBB menyelenggarakan Kongres VIII tentang Prevention of Crime and the Treament of Offenders pada 27 Agustus-7 September 1990 di Hawana, Cuba. Resolosi ketiga-belas dari kongres ini menyatakan bahwa untuk menanggulangi kejahatan narkotika dilakukan antara lain dengan : (a) meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat terhadap bahaya narkotika melalui penyuluhan-penyuluhan dengan mengikutsertakan pihak sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan dalam pencegahan bahaya narkotika; (b) program pembinaan pelaku tindak pidana narkotika dengan memilah antara pelaku pemakai/pengguna narkotika (drug users) dan pelaku bukan pengguna (drug-dealers) melalui pendekatan medis, psikologis, psikiatris, maupun pendekatan hukum dalam rangka pencegahan. Kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di tingkat regional Asia Tenggara disepakati dalam ESEAN Drugs Experts Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse yang diselenggarakan pada tanggal 23-26 Oktober 1972 di Manila. Tindak lanjut dari pertemuan di atas adalah ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs, yang ditanda tangani oleh para Menteri Luar Negeri negara-negara onggota ASEAN pada tahun 1976. Isi dari deklarasi regional ASEAN ini meliputi kegiatan-kegiatan bersama untuk meningkatkan : 1. Kesamaan cara pandang dan pendekatan serta strategi penanggulangan kejahatan narkotika. 2. Keseragaman peraturan perundang-undangan di bidang narkotika 3. Membentuk badang koordinasi di tingkat nasional; dan 4. Kerja sama antar negara-negara ASEAN secara bilateral, regional, dan internasional. Dalam rangka ini kemudian dibentuk The ASEAN Senior Officials on Drugs dan satu Forum Kerja Sama Kepolisian antar negara-negara ASEAN (ASEANAPOL) yang antara lain bertugas untuk menangani tindak pidana narkotika transnasional di wilayah ASEAN. Selain iru, di tingkat negara-negara ASEAN juga dibentuk Narcotic Boarrd dengan membentuk kelompok kerja penegakan hukum, rehabilitasi dan pembinaan, edukasi preventif dan informasi, dan kelompok kerja di bidang penelitian. Pada tahun 1992 dicetuskan Deklarasi Singapura dalam ASEAN Summit IV yang menegaskan kembali peningkatan kerjasama ASEAN dalam penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika dan lalu-lintas perdagangan narkotika ilegal pada tingkatan nasional, regional, maupun internasional. Bagaimanakah upya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di dalam negeri indonesia melalui penegakan huku (law enforcement) di bidang narkotika ?; dan bagimanakah kinerja penegakan hukum di bidang narkotika di Indonesia ? Sebelum Indonesia merdekan, pada masa pemerintahan kolonial Belanda ditetapkan Ordonansi Obat Bius yang disebut Verdoovende Middellen Ordonantie (Staatsblad 1927 No. 278 jo. No. 536). Selain itu, juga diberlakukan ketentuan mengenai pembungkusan candu yang disebut Opium verpakkings Bepalingen (Staatsblad) 1927 No. 514). Setelah Indonesia Merdeka, kedua intrumen hukum kolonial Belanda tersebut tetap diberlaukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Perkembangan kejahatan di bidang narkotika pasca masa kemerdekaan cenderung semaking meningkat dari tahun ke tahun, sehingga intrumen hukum yang mengatur tindak pidana narkotika warisan Belanda tersebut dirasakan sudah ketinggalan jaman. Karena itu, pada tahun 1976 pemerintah menetapkan UU No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokal Perubahannya. Kemudian, menyusul diberlakukan UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Aspek kelembagaan yang dibangun untuk penegakan hukum (law enforcement) penyalahgunaan narkotika didasarkan pada Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 dengan membentuk satu badan khusus yang disebut Badan Koordinasi Pelaksana (BaKoLak) untuk meningkatkan efektifitas penanngulangan (pencegahan maupun penindakan) masalah-masalah keamanan negara. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimasukkan sebagai salah satu masalah nasional yang dapat mengancam ketertiban umum dan keamanan negara selain tindak pidana uang palsu, subversi, penyelundupan, korupsi, dan kenakalan remaja. Kedati demikian, kenyataan memperlihatkan bahwa kuantitas kejahatan di bidang penyalahgunaan narkotika terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan semakin meningkatnya operasi peredaran narkotika secara ilegal melalui jaringan sindikat internasional ke negara-negara sedang berkembang. Pada awalnya Indonesia, dan Filipina, Thailand, Malasia, dan Papua New-Guinea, hanya dijadikan sebagai negaranegara transit (tansit states) oleh jaringan sindikat internasional untuk operasi perdagangan narkotika secara internasional. Tetapi, kemudian sejak akhir tahun 1993 wilayah Indonesia mulai dijadikan sebagai negara tujuan transit (point of transit) perdagangan narkotika ilegal ke Australia dan Amereka Serikat dari pusat pruduksi dan distribusi narkotika di wilayah segi tiga emas (the golden triangle) yang terlek didaerah perbatasan antara Thailand, Laos, dan Kamboja. Internasional Criminal Police Organization Interpol Singapora dan Australia melaporkan bahwa antara tahun 1992-1993 dapat ditangkap pelaku pembuat dan pengedar narkotika sindikat internasional berkebangsaan asing setelah transit di indonesia. Mereka mengakui bahwa putugas bea cukai di bandara Soekarno-Hatta Jakarta dan Ngurah Rai Bali dengan mudah dapat dikelabuhi sehungga lolos sampai di Australia (dalam Atmasasimita, 1997) dalam perkembangan selanjutnya Indonesia bukan saja dijadikan transit0-state atau point of transit perdagangan narkotika trasnasional, tetapi juga telah menjadi market yang sangat menguntungkan di wilayah Asia Tenggara paling tidak karena 3 alasana : 1. Intrumen hukum nasional yang mengatur penyalahgunaan narkotika, yaitu UU No. 9 Tahun 1996 maupun UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika sebagai pengganti UU Narkotika 1976 secara khusus tidak mengatuir ketentuan mengenai tindak pidana narkotika transnasional yang dilakukan di luar batas teritorial Indonesia. Karena itu, instrumen hukum narkotika nasional tidak mampu menjangkau tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional (Atmasasmita, 1997) 2. Secara normatif ancaman sanksi pidana yang diatur dalam UU Narkotika 1976 maupun UU Narkotika 1997 sudah berat (mulai dari pidana penjara sampai pidana mati plus pidana denda secara kumulatif),, tetapi kelemahan mendasar justru terjadi pada tingkatan implementasi atau penegakan hukumnya (law enforcement). 3. Ketentuan sanksi pidana penjara dan denda yang diatur dalam UU Narkotikqa 1976 dan UU Narkotika 1997 hanya mencantumkan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus terhadap jenis tindak pidana tertentu dan pada setiap obyek narkotika tertentu. Tetapi, tidak diatur mengenai ancaman pidana minimum umum dan maksimum umum, sehingga menimbulkan disparitas penjatuhan pidana (disparity of sentencing)4 dalam hal lamanya masa pidana (strafmaat) dan jenis pidananya (strafsoort) tanpa dasar pembenar yang jelas terhadap perkara-perkara pidana narkotika di pengadilan. Implikasi hukum dari adanya disparitas penjatuhan pidana ini dikaitkan dengan correction administration, karena salah tujuan penjatuhan pidana adalah agar orang menghormati hukum; jika terpidana yang satu mengetahui ada terpidana lain dijatuhi pidana yang lebih ringan dari dirinya, atau sebaliknya padahal perbuatan yang dilakukan sama maka terpidana tersebut cenderung semakin tidak menghormati hukum. Akibatnya, tujuan dari penjatuhan pidana maupun perlindungan masyarakat untuk ketertiban dan keamanan juga menjadi tidak tercapai (Muladi dan Arief, 1998) 4. Lemahnya kinerja penegakan hukum (law enforcement) tidak saja karena faktor perundang-undangan narkotika (substance), tetapi juga karena kinerja aparat penegak hukum (structure) dalam penanggulangan (pencegahan maupun penindakan) tindak pidana narkotika. Kelemahan dari faktor UU Narkotika 1997 antara lain : (a) jarak antara ancaman pidana minimum khusus dengan maksimum khusus (toleransi disparitas) sangat jauh dan bervariasi tanpa disertai dengan pedoman penentuannya; (b) tidak diatur mengenai ancaman pidana minimum umum dan maksimum umum pedoman penjatuhan pidana (sentencing standard guidelines), sehingga memberi peluang judicial discretion yang terlalu luas bagi hakim dalam memutus perkara narkotika; (c) terdapat inkonsistensi dalam penggunaan prinsip pencantuman ancaman pidana, karena terdapat beberapa pasal yang tidak mengatur ancaman pidana minimal khusus dan maksimum khusus sedangkan pasal-pasal yang lain mengaturnya; (d) tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh nkorporasi hanya diancam dengan pidana dengan disertai dengan pidana tambahan seperti pencabutan ijin atu penutupan sebagaian atau keseluruhan korporasi; (e) ancaman pidana denda untuk korporasi jumlahnya milyaran rupiah tanpa menegaskan ancaman minimum khususnya, sehingga memberi peluang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana dengan dengan minimum umum yang jumlahnya sangat kecil bagi suatu korporasi, Sedangkan, kelemahan dari kenerja aparat penegak hukum (polisi), jaksa maupun hakim) dalam penanaggulangan tindak pidana narkotika dapat ditinjau dari aspekaspek seperti berikut : (a) personalitas dan moralitas aparat penegak hukum (personality and morality), manajemen dan sarana penegakan hukum (management and equipment/facilities), sistem rekruitmen dan promosi (recruitment and promotion system), serta sistem penghargaan dan penghukuman (reward and punisment system). Integritas moral menjadi fundamental ketika seseorang memilih profesi sebagai aparat penegak hukum dan keadilan; integritas moral dan personalitas seorang akan diuji dalam pelaksanaan wewenang dan swadharma penegakan hukum, karena profesi penegak hukum merupakan profesi (swadharma) yang mulai dan terhormat (honorable and respectable profession). Agar aparat penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya secara efesien, efektif, dan profesional, maka harus didukung oleh sistem manajemen, sarana dan fasilitas yang memadai, terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) penegak hukum. Hal ini harus dimulai dari penataan sistem rekruitmen dan promosi yang konsisten dan obyektif, disertai dengan sistem rewart bagi yang berprestasi dan penjatuhan punisment bagi yang berwanprestasi dalam kinerja penegakan hukum. IV. PENUTUP Uraian pada bagian-bagian terdahulu meberikan pemahaman bahwa masalah mendasar yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah selain karena lemahnya faktor hukum (peraturan perundang-undangan) dalam mengantisipasi perkembangan modus operandi kejahatan narkotika, juga karena internal system dan kinerja (performance) dari aparat penegak hukum itu sendiri. Dari prespektif sosiologi hukum, selain karena faktor perundang-undangan dan aparat penegak hukum seperti diuraikan di atas, maka faktor kultur hukum (legal culture) masyarakat juga mempunyai peran yang signifikan dan menentukan apakah kinerja penegak hukum akan menjadi efektif atau tidak dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Hal ini karena faktor perundang-undangan (substance), aparat penegak hukum (structure), dan budaya hukum masyarakat (legal culture) merupakan tiga komponen pokok dalam sistem hukum (legal system) yang satu sama lain saling melengkapi dan mempengaruhi efektifitas penegakan hukum dalam nasyarakat (Friedman, 1984). Jika faktor hukumnya lemah tetapi aparat penegak hukum konsisten dan tegas serta ditunjang dengan manajemen dan sarana yang memadai, kemudian ditunjang dengan kultur hukum masyarakat yang kondusif, maka kinerja oenegakan hukum akan berlangsung secara efektif. Tetapi, jika alemen hukumnya sudah baik tetapi faktor aparat penegak hukumnya tidak tegas dan inkonsisten, sarana dan manajemen tidak proporsional, titambah lagi dengan kultur masyarakat yang tidak kondusif, maka kinerja penegakan hukum menjadi tidak efektif, dan demikian seterusnya. Karena itu, untuk mengkaji kinerja penanggulangan kejahatan narkotika secara utuh dan komprehensif, maka elemen substansi (perundang-undangan), struktur (institusi penegak hukum), dan kultur hukum masyarakat harus menjadi variabel penting dalam analisa kinerja penegakan hukum. Apakah aparat penegak hukum (role occupants) sudah memainkan perannya secara konsisten, efesian, dan profesioanl (role playing) sesuai dengan harapan yang di harapkan mkasyarakat (role expectation) ? Jawaban itu semua dapat dicermati dari kinerja aparat penegak hukum yang cenderung semakin tidak berdaya dan tidak profesional menghadapi perkembangan dan peningkatan kuantitas maupun kualitas kasus-kasus penyalahgunaan narkotika di negeri ini. Selain itu, terdapat kecenderungan yang menarik bahwa kasus-kasus kejahatan narkotika dalam kurun waktu satu dasa warsa ini bukan hanya melibatkan kalangan generasi muda, tetapi telah menembah dan melibatkan kalangan generasi tua dalam berbagai profesinya, seperti kalangan pengusaha, pegawai negeri, pimpinan/anggota dewan perwakilan rakyat )daerah), dan juga oknum polisi maupun tentara nasional Indonesia. DAFTAR PUSTAKA Arief, Barda Nawawi (1994), Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Atmasasmita, Romli (1997), Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. Friedman, Lawrence M. (1984), American Law, W.W. Norton & Company, New York. Goode, Erich (1984), Deviant Behavior, Prentice-Hall Inc. New Jersey Lipsky, Michael (1980), Street-Livel Bureacracy, Dilemmas of Individual in Public Services, Russel Sage Foundation, New York. Muladi dan Barda Nawawi Arief (1998), Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung Schur, Edwin M. (1965), Crimes Without Victims, Deviant Behavior and Public Policy, Prentice-Hall Inc. New Jersey. Soedarto (1981), Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung Sutherland, Edwin H. dan Donald R. Cressey (1960), Principles of Criminology, J.B. Lippincott Company, New York. Taft, Donald R. dan Ralp W. England, Jr. (1964), Criminology, The Macmillan Company, New York.