fikrah - stain kudus

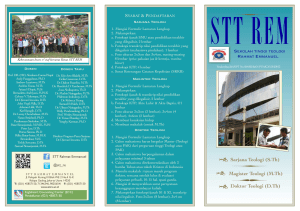

advertisement