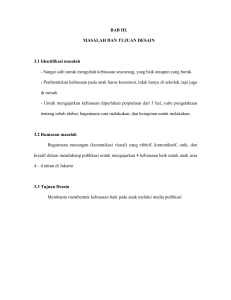

21 BAB II KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN

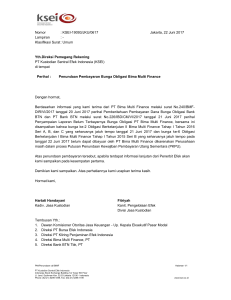

advertisement