Perubahan Iklim, REDD dan perdebatan hak

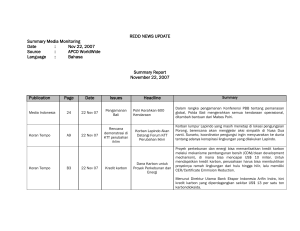

advertisement