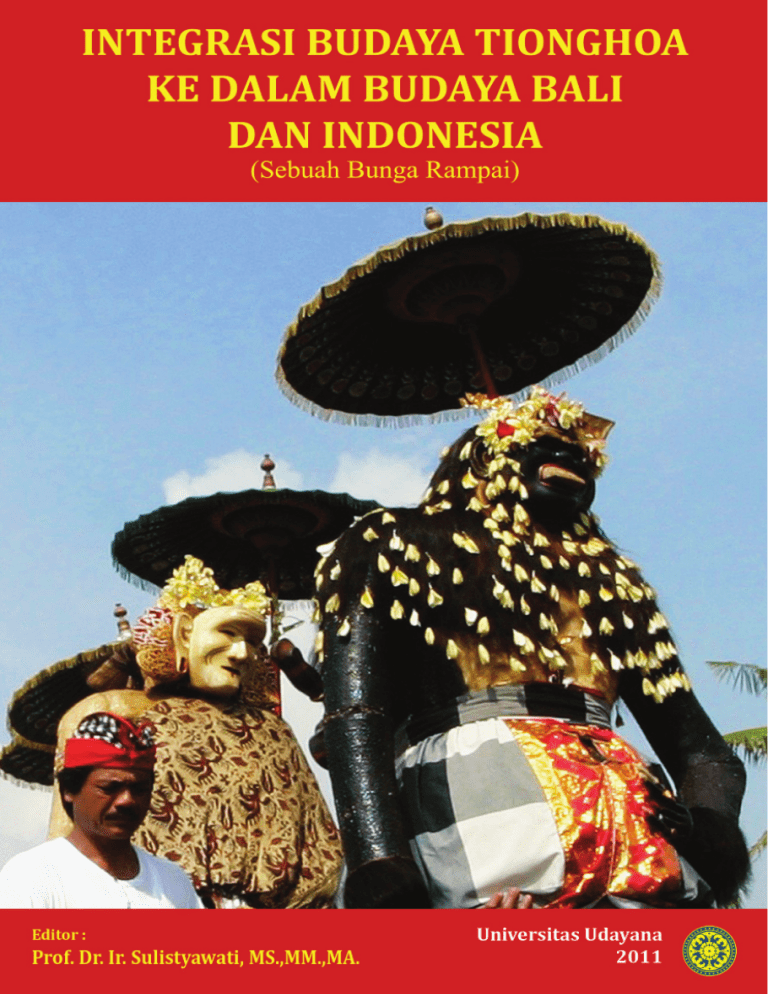

Lay Out Buku Revisi 3 Feb.indd - PROF. SULI

advertisement