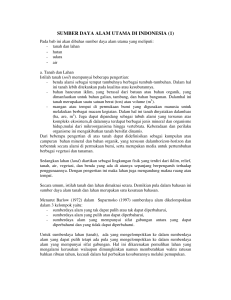

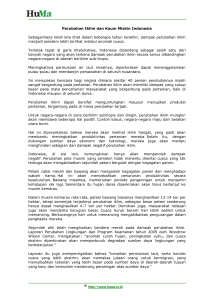

Hutan Indonesia Memperkokoh pengelolaan

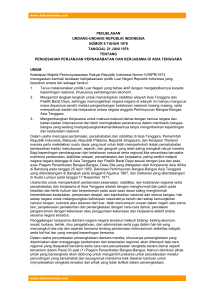

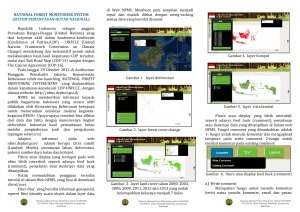

advertisement