MENANAMKAN KESADARAN FEMINISME

advertisement

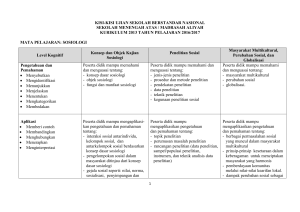

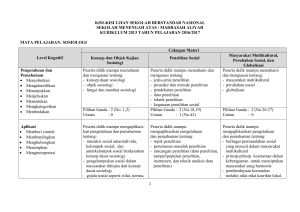

MENANAMKAN KESADARAN FEMINISME MULTIKULTURAL DALAM PEMBELAJARAN SISWA Irpan Abd. Gafar DM* Abstract Multicultural feminism is different from traditional feminism. In multicultural feminism, gender equality is not understood as simple as the traditional feminism. In this latter stream, women were considered equal to men, so that the sides tend to ignore their feminine nature. Multicultural feminism fight for equality while maintaining feminine sides naturally attached. In addition, multicultural feminism not only to defend the rights of women when confronted with men, but also the sides of the difference between a woman with other women. This difference is understood as a natural talent, natural heritage and should be respected and treated humanely. Therefore, there is no single definition of the ideal woman and how women should behave. Everything is treated according to their cultural roots. This kind of awareness is necessary owned by the younger generation early. Therefore, education plays an important role. The whole learning activities geared to deliver critical awareness of the importance of the practice of gender equality. Various dimensions and components of integrated education with values gender equity. As a result, learning can take place as well as bringing the vision-mission of the struggle of feminism mulitikultural. Kata Kunci: kesadaran, feminisme, multikultural, pembelajaran Pendahuluan Kenyataan Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan budaya, beragam etnis hidup di dalamnya, karakter dan mentalitas bangsanya yang tak seragam, tidak dapat dipungkiri. Keragaman ini dapat dikatakan sebagai anugerah kehidupan yang patut dijaga, dilestarikan, dikembangkan. Upaya yang bisa ditempuh tak lain adalah dengan menumbuhkan kesadaran yang mengakar dalam jiwa dan 138 Musawa, Vol. 4, No. 2, Desember 2012: 137-160 keyakinan. Kesadaran menempati posisi paling terdepan yang harus diprioritaskan. Tanpa kesadaran akan pentingnya keragaman, kekayaan yang dimiliki bangsa ini bisa musnah. Kesadaran multikultur dapat diwariskan dari generasi ke generasi, dan dengan begitu peranan dunia pendidikan menjadi lebih nyata. Dunia pendidikan mengemban amanah dan tanggungjawab besar agar generasi penerus kuat memegang kesadaran multikultural ini. Konsekuensinya, sejak dini, generasi muda sudah harus dididik dan diajar untuk menghayati pentingnya menjaga keragamaan budaya Nusantara. Kesadaran generasi muda dapat direproduksi terusmenerus melalui media pembelajaran di dunia pendidikan. Diskursus keragaman, sejatinya, tidak berhenti di ranah kebudayaan. Lebih jauh dapat menembus wilayah mentalitas dan karakteristik manusia yang berbudaya. Kebudayaan mustahil eksis tanpa manusia, sebab kebudayaan lahir dari manusia yang berkreasi. Karenanya, wacana keragaman budaya meniscayakan keragaman mentalitas dan karakter manusianya. Ini menjadi ‘beban kedua’ bagi dunia pendidikan pada umumnya dan proses pembelajaran pada khususnya, dimana fokus keragaman mentalitas tak bisa diabaikan begitu saja. Perbedaan mentalitas dan karakter harus mendapat porsi besar dari perhatikan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Siswasiswi yang duduk di ‘ruang’ pembelajaran yang sama, pada hakikatnya, adalah manusia-manusia yang lahir di tengah-tengah masyarakat yang berkebudayaan berbeda. Eksistensi mereka dalam dunia pendidikan dan ruang pembelajaran adalah representasi dan/atau manifestasi dari eksistensi multikulturalisme. Ruang pembelajaran, dengan demikian, ruang yang multikultur itu sendiri. Di ‘ruang’ inilah, keragaman mentalitas dan karakteristik siswa harus diberi porsi dan perlakuan yang sama. Siswa, baik laki-laki maupun perempuan, diberi kesempatan yang sama. Perbedaan gender dihapuskan dalam ruang pembelajaran. Seperti ungkapan aliran feminisme tradisional yang dikutip oleh Spelman, berbunyi, “jika semua manusia adalah sama, maka semua manusia adalah setara. Tidak ada yang lebih superior atau lebih Irpan Abd. Gafar DM, Menanamkan Kesadaran Feminisme Multikultural dalam Pembelajaran Siswa 139 inferior dibanding yang lainnya.” 1 Kesadaran akan kesetaraan gender semacam ini perlu turut ditanamkan sejak dini di dunia pendidikan dan sepanjang proses pembelajaran. Satu masalah muncul, di kemudian hari, dengan adanya kenyataan di lapangan bahwa booming-nya diskursus kesetaraan gender di tingkat global maupun nasional, tidak berbanding lurus dengan kenyataan realitas yang partikular. Jumlah kuantitas laki-laki dan perempuan yang mengenyam pendidikan tidak sama. Bahkan, setelah berada di dunia pendidikan itu sendiri, peserta didik (siswa/siswi) terkendala dalam memanfaatkan kesempatan dan hak yang sama yang telah disediakan. Di ruang-ruang seminar, perkulihan, bahkan sampai ke tingkatan yang lebih rendah, yakni di ruang-ruang sekolah, kompetisi dan persaingan antara laki-laki dan perempuan tidak selalu setara. Dalam arti, kualitas dan kuantitas mereka berbeda. Hanya segelintir perempuan yang berani ‘bersuara’ di tengah kerumunan laki-laki. Atau juga, hanya segelintir perempuan yang tampak ‘lebih unggul’ dibanding perempuan kebanyakan. 2 1 Elizabeth V. Spelman, Inessential Woman: Problems of Exclusion in Feminism Thought (Boston: Beacon Press, 1988), 11 2 Kenyataan ini masih bisa dilihat sampai detik ditulisnya artikel ini. Sekalipun dalam rentang waktu yang cukup lama, sudah ada hasil penelitian yang melaporkan tentang kenyataan yang sama. Yaitu bahwa perempuan dan laki-laki masih berbeda. Atau, antara satu perempuan dengan perempuan lainnya juga tak sama. Dalam sebuah laporan pernah dikatakan, penduduk perempuan yang berpendidikan tinggi adalah sekitar 2.7%, lebih sedikit ketimbang laki-laki yang mencapai 3,34%, Selain itu, jumlah penduduk perempuan yang buta huruf mencapai 14,46%, sementara laki-laki hanya 6,6%. Selanjumya, jumlah penduduk perempuan yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SLTPbaru mencapai 31.4%, lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 36%. Lihat laporan Tim PSG IAIN Antasari, Laporan Penelitian Pendidikan Berwawasan Gender (Banjarmasin, IAIN Antasari, 2005), 31 Lebih dari itu, terkadang guru atau tenaga pengajar sengaja melakukan ketidak-adilan gender. Perlakukan guru terhadap kaum laki-laki (siswa) lebih baik daripada terhadap kaum perempuan (siswi). Perempuan nyatanya memang lebih banyak diam, tapi guru membiarkannya dan lebih responsif terhadap siswa-siswa yang tampak lebih progresif. Hal ini senada dengan laporan riset yang dilakukan oleh lihat: M. Guttentag dan Helen Bray, "Teacher as Mediators of Sex Role Standards”, dalam Alice G. Sargent (ed.), Beyond Sex Role (St.Paul: West Publishing Company, 1977), h. 395-411. 140 Musawa, Vol. 4, No. 2, Desember 2012: 137-160 Tulisan ini tidak untuk menganalisis ‘ketimpangan’ realitas di atas, melainkan untuk melacak akar ketimpangan, memformulasikannya, dan menawarkan konsepsi baru dalam menyikapi perbedaan dan ketidak-samaan dalam ruang pembelajaran. Dengan mengambil latar/setting ruang kelas, dimana transformasi pengetahuan diselenggarakan, ‘ketimpangan’ gender tersebut dijadikan objek kajian. Tulisan ini bersifat analitis-teoritis, sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan di lapangan untuk membuktikan kebenaran teoritisasinya. Dengan menggunakan pendekatan teori feminisme-multikultural terhadap objek kajian, tulisan ini mengajukan proposisi awal bahwa perbedaan kualitas dan realitas di ruang pembelajaran, sehingga memunculkan kesan terjadinya ketimpangan gender, disebabkan oleh perbedaan mentalitas dan akar kebudayaan siswa. Untuk menyikapinya, labelisasi ‘ketimpangan gender’ harus diganti dengan label ‘keunikan siswa’, dan pada akhirnya, perlakuan dan kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan keunikan masingmasing individu. FITRAH YANG TAK PERLU DILENYAPKAN Manusia diciptakan dengan amat ‘unik’. Tidak satu pun manusia yang memiliki kemiripan sempurna. Watak, kepribadian, pola pikir, akar kebudayaan dan sejarah hidupnya, berbeda satu sama lain. Perbedaan ini adalah fitrah yang dimiliki manusia secara alami, semenjak keluar dari rahim sampai kelak memasuki liang lahat. Karena itulah, segala upaya untuk meniadakan perbedaan menjadi mustahil dan sia-sia. Antara perempuan dan laki-laki tetaplah berbeda, dan di beberap aspek lain keduanya memiliki sisi persamaan dan/atau kesetaraan. Antara perempuan satu dengan perempuan lainnya juga tidak sama, sekalipun pada sisi-sisi tertentu memiliki kesamaan dan/atau keseteraan. Dengan logika sederhana ini, gerakan Feminisme Tradisional mendapat serangan telak dari aliran Feminisme Multikultural. Dalam sebuah pernyataan panjang, Spelman mengatakan, “pendapat mengenai perbedaan di antara perempuan dapat beroperasi secara opresif, jika seseorang menandai perbedaannya, dan kemudian beranggapan bahwa satu dari kelompok itu yang sangat berbeda Irpan Abd. Gafar DM, Menanamkan Kesadaran Feminisme Multikultural dalam Pembelajaran Siswa 141 adalah lebih penting, atau lebih manusiawi dari yang lain, atau dalam beberapa hal lebih baik daripada yang lain. Tetapi di sisi lain, menekankan kesatuan perempuan juga bukanlah suatu jaminan terhadap tidak adanya pengurutan hirarkis, jika apa yang dikatakan seseorang itu benar, atau karakteristik dari beberapa penemuan dianggap benar. Itu artinya, perempuan yang tidak dapat dikarakterisasikan dianggap bukan perempuan. Ketika Stanton mengatakan bahwa perempuan harus mempunyai hak pilih lebih dahulu dibandingkan orang-orang Afrika, Cina, Jerman, dan Irlandia, ia secara jelas telah melandaskan pendapatnya pada konsep tentang perempuan yang membutakannya dari keperempuanan dari banyak perempuan.”3 Elizabeth V. Spelman ingin mengatakan bahwa jika perempuan harus ditandai dengan label-label tertentu, sehingga dengan label ini mereka bisa setara dengan laki-laki, maka penandaan semacam itu, di sisi lain, dapat merugikan perempuan itu sendiri, terutama mereka yang berada di luar kategori atau label. Semisal, apabila perempuan hanya dipahami sebagai makhluk yang memiliki hak sama dengan laki-laki, tetapi ada perempuan lain yang berasal dari akar budaya berbeda lalu mengakui bahwa perempuan tidak sama dengan laki-laki, maka otomatis perempuan jenis ini dianggap bukan perempuan, hanya lantaran perbedaan asumsi dan keyakinan. Spelman mendorong resistensi terhadap upaya-upaya dan keinginan untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan yang melekat secara alamiah dalam diri perempuan. Perbedaan-perbedaan merupakan fitrah manusiawi yang harus dipertahankan, sehinga imaji tentang “perempuan ideal” tidak perlu ada. Imaji tentang perempuan ideal ini adalah hasil konstruksi pemikiran, yang ke dalam jenis inilah perbedaan autobiografis perempuan lain kemudian dapat melebur menjadi satu.4 Karenanya, jika ada perempuan yang berbeda dengan “perempuan ideal” ini, maka ia dianggap bukan perempuan. Inilah yang ditolak, menurut Spelman. Perempuan adalah manusia yang lahir dari beragam kebudayaan, yang memiliki karakteristik dan pembawaan yang beragam pula. 3 Elizabeth V. Spelman, Inessential Woman: Problems of Exclusion in Feminism Thought, 11-12 4 Ibid., 12 142 Musawa, Vol. 4, No. 2, Desember 2012: 137-160 Untuk itulah, definisi tunggal untuk perempuan tidak mudah dikonsepsikan. Bahkan, konsepsi tunggal akan berdampak pada peminggiran jenis-jenis perempuan yang berada di luar konsepdefinitif tersebut. Karena itulah, menurut Lorde, cara untuk mengatasi peminggiran seperti ini adalah tidak dengan mencomot sembarang aspek dari (diri sendiri) dan menyajikannya sebagai keseluruhan yang bermakna, seolah-olah seseorang dapat menyelesaikan semua masalah dengan sederhana.5 Dengan kata lain, Audre Lorde ingin mengatakan bahwa tak ada pembela kaum perempuan sekalipun yang lebih berhak menyajikan definisi akhir tentang perempuan ideal, apalagi definisi itu dibangun di atas fakta-fakta sosial-historis dari kebudayaannya sendiri, tanpa melibatkan fakta-fakta kebudayaan lain di tempat lain, sehingga memungkinkan lahirnya definisi, konsep, dan teori lain yang lebih akomodatif terhadap keragaman (multikulturalisme). Kita bisa mengambil contoh. Di dunia pendidikan, misalnya, di dalam sebuah ruangan yang sedang menyelenggarakan proses belajarmengajar, boleh jadi seorang siswi berasal dari keluarga orang miskin yang inferior, sehingga pembawaannya yang terkesan inferior, pendiam, dan semacamnya terbawa ke dalam ruang kelas. Boleh jadi, siswi yang lain berasal dari keluarga yang berpendidikan, kedua orang tuanya menyandang gelar sarjana, sehingga di dalam kelas, siswi tersebut lebih kritis di banding rekan-rekan perempuannya yang lain. Sedangkan, siswi yang ketiga semisal berasal dari keluarga tokoh agama yang kritis, berpengetahuan luas, tapi lebih mengedepankan sikap tawadhu’ (rendah hati, diam, tapi paham), sehingga di dalam ruang kelas, siswi tersebut lebih banyak diam, mengerti, tidak banyak berceloteh, dan terkesan tidak menonjolkan diri. Contoh di atas hanya untuk menyebutkan beberapa kemungkinan karakter yang berbeda secara mencolok dan memiliki substansi yang berbeda pula. Anak pertama yang inferior sama pendiamnya dengan anak yang berasal dari keluarga tokoh agama. Tetapi keduanya memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Anak dari keluarga yang berpendidikan sama kritisnya dan sama tanggapnya 5 Audre Lorde, “Age, Race, Class, and Sex: Women Redefining Difference,” dalam Margaret L. Andersen and Patricia Hill Collins (ed.), Race, Class, and Gender, (Cet. ke-2; Belmont: Wadsworth, 1995), 539 Irpan Abd. Gafar DM, Menanamkan Kesadaran Feminisme Multikultural dalam Pembelajaran Siswa 143 dalam menyerap pengetahuan dengan anak tokoh agama. Tapi keduanya berbeda dalam ekspresi aktualnya. Tiga tipe dan kepribadian yang berbeda dari masing-masing perempuan di atas wajib diterima sebagai karakter alamiah nan unik dari manusia bernama perempuan. Perempuan ideal tidak bisa dikategorikan dengan konsepsi tunggal. Apabila di satu ruangan kelas terdapat banyak laki-laki yang menonjol, kritis, produktif, dan kreatif dalam berkarya, kemudian hanya ada segelintir siswi perempuan yang memiliki kualitas sama dengan laki-laki, sementara mayoritas siswi yang lain tampak secara kasatmata lebih pendiam dan biasa-biasa saja dalam karya dan kreatifitas, maka mereka yang tampak biasa saja tetap dianggap sama dan/atau setara dengan laki-laki dan segelintir perempuan itu. Mereka yang pendiam dan tampak tidak produktifkreatif bukan berarti the others (liyan). Untuk itulah, dengan mengibaratkan dirinya sendiri, Lorde menyatakan, “cara untuk mengatasi ke-liyan-an seseorang adalah dengan mengintegrasikan semua bagian dari diri saya, secara terbuka, membiarkan kekuatan dari sumber tertentu dalam kehidupan saya untuk mengalir ke segala arah dengan bebas melalui diri-diri yang berbeda, tanpa pembatasan berdasarkan definisi yang dibebankan dari luar.”6 Dengan begitu, ketiga tipe perempuan (siswi) di atas bukanlah “berbeda”, melainkan lebih tepat disebut “unik”. Kini, sudah saatnya menolak keyakinan feminisme tradisional, bahwa antara kaum laki-laki dan kaum perempuan adalah setara, antara satu perempuan dengan perempuan lainnya adalah setara. Sebab, kesetaraan yang dimaksud dalam feminisme tradisional meniscayakan adanya kategorisasi dan karakterisasi perempuan, sehingga perempuan di luar kategori dan karakteristik yang dibangun tersebut dianggap bukan perempuan. Dalam konteks karier dan pekerjaan, sekedar untuk mengambil sampel kecil, perempuan dianggap setara dengan laki-laki dalam memperoleh hak bekerja. Kemerdekaan seorang perempuan hanya dipahami dari kebebasannya untuk terlibat dalam dunia karier, bahkan politik. Konsepsi tunggal semacam ini akan mengeliminir perempuan dari kebudayaan lain, yang merasa lebih nyaman diperlakukan layaknya ‘ratu’, dimana nafkah sepenuhnya ditanggung pihak laki-laki, atau perempuan lain 6 Ibid., 539 144 Musawa, Vol. 4, No. 2, Desember 2012: 137-160 dari akar historis berbeda yang merasa lebih maksimal dalam menjalankan ‘visi dan misi’ keperempuanannya dengan sekedar berkutat di ranah domestik, tanpa harus terlibat dalam wilayah publik. Kebudayaan yang berbeda akan melahirkan kesadaran dan formulasi teoritis yang berbeda pula. Akan tetapi, mereka tetap sama dalam satu nama: perempuan.7 Ide tentang femenisme multikultural ini memang cocok untuk dijadikan kacamata analisis dalam melihat upaya-upaya pembelaan dan pemberdayaan kaum perempuan di Indonesia, mengingat bangsa ini beragam dalam kebudayaan, tradisi, keyakinan, watak dan kepribadian. Perbedaan dan keragaman tersebut adalah fitrah alam, dan fitrah ini tidak boleh dihilangkan hanya atas nama persamaan. Sebaliknya, berbeda tetap bisa bersama dan setara. Kesadaran feminisme multikultural juga sangat tepat untuk diproyeksikan sebagai langkah awal menanamkan kesadaran kesetaraan gender melalui dunia pendidikan, dan dalam proses pembelajaran. Kini, sudah saatnya memikirkan bagaimana kesadaraan ini mengejawantah atau manifes secara lebih konkrit dalam proses belajar-mengajar; yakni dalam praktek pendidikan.8 7 Feminisme Multikultural ini lahir di Amerika sebagai respon feminis kulit hitam terhadap feminis kulit putih. Penyeragaman yang dikehendaki feminis tradisional, yang dalam hal ini dominan direpresentasikan feminis kulit putih, tidak memuaskan bagi feminis kulit hitam. Dengan kata lain, feminis kulihat hitam memandang dunia perempuan dengan cara yang berbeda dari apa yang dipahami feminis kulit putih. Karena mereka berasal dari ras yang berbeda, latar belakar budaya dan sejarah yang berbeda. Perbedaan layat belakang budaya dan sejarah inilah, kemudian, memunculkan pemahaman yang berbeda pula dalam kerangka perjuangan membela kaum perempuan. Perdebatan ini dapat dilihat dalam Deborah King, “Multiple Jeopardy: The Context of a Black Feminist Ideology”, dalam Alison M. Jaggar and Paula S. Rothenberg, Feminist Frameworks, Cet. III (New York: McGraw-Hill, 1993), h. 220 8 Sejarah orang Amerika memiliki sedikit kemiripan dengan bangsa ini, dimana Benua Amerika itu adalah rumah bersama bagi berbagai manusia yang datang dari belahan dunia. Karena itulah, di sana dikenal istilah African American (orang Amerika dari Afrika), Asian American(orang Amerika dari Asia), Hispanic American (orang Amerika Latin), dan Native American (orang Amerika dari Asli). Dari keragaman semacam itulah, mereka ingin tetap mempertahankan keragaman, tetapi tetap dalam satu komando, yakni sebagai orang Amerika. Mereka melepaskan identitas lama menjadi identitas barunya, yakni sebagai orang Amerika. Istilah yang akrab didengar adalah e pluribus unum (Bhineka Tunggal Ika/Berbeda-beda tapi Irpan Abd. Gafar DM, Menanamkan Kesadaran Feminisme Multikultural dalam Pembelajaran Siswa 145 EMPAT DIMENSI YANG POTENSIAL Pertanyaan pertama muncul, bagaimana mengimplementasikan kesadaran feminisme multikultural ini dalam dunia pendidikan? Tentu banyak hambatan dan rintangan yang dapat mencegah merebaknya gagasan feminisme multikultural ini dalam wilayah pendidikan pada umumnya, dan dalam proses belajar-mengajar pada khususnya. Kebijakan untuk menanamkan kesadaran feminisme multikultural akan mendapat rintangan dan halangan dari berbagai penjuru. Hambatan-hambatan tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut: hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan; hambatan yang berupa lemahnya institusi; hambatan yang berupa lemahnya tenaga SDM di bidang teknis dan administratif; kekurangan dalam bantuan teknis; kurangnya desentralisasi dan partisipasi; pengaturan waktu yang kurang maksimal; sistem informasi yang kurang mendukung; perbedaan agenda tujuan antar aktor; dan kurangnya dukungan yang berkesinambungan.9 Akan tetapi, hambatan-hambatan tersebut bukan harga mati, dimana kemungkinan implementasi kebijakan untuk menciptakan dunia pendidikan dan proses pembelajaran yang responsif gender, tertutup sepenuhnya. Pemecahannya digambarkan oleh Derick W. Brinkerhoff, yang menawarkan pendekatan manajemen strategis. Tawaran dari Brinkerhoff tersebut bertujuan untuk: membantu para implementor agar dapat lebih fokus pada stakeholders dan partisipasi; menghubungkan tugas-tugas manajemen strategis dengan manajemen operasional; memberikan suatu framework, proses, dan tool-kit kepada implementor; dan memperhatikan faktor-faktor kritis dalam lingkungan eksternal. 10 tetap satu jua). Lihat: arthur M. Schlesinger Jr., The Sisuniting of America (Knoxville, Tenn: Whittle Books, 1991), . 2 9 Beberapa macam hambatan di atas dapat menyebabkan implementasi kebijakan dalam sebuah institusi terhambat, termasuk pula kebijakan mengintegrasikan kesadaran feminisme multikultural ini ke dalam wilayah pendidikan dan pembelajaran. Macam-macam hambatan kebijakan ini dapat ditelusuri dalam Yeremias T. Keban, Enam Dimensi Strategi Publik: Konsep, Teori dan Isu (Yogyakarta: Gava Media, 2004), 73 10 Derick W. Brinkerhoff, “Implementing Policy Change: a Summary of Lessons Learned”, dalam A Publication of USAID’s Implementing Policy Change Project, (No. 4, March, 1996), 3-4 146 Musawa, Vol. 4, No. 2, Desember 2012: 137-160 Dengan melihat beberapa hambatan dan cara-cara penyelesaian di atas, dapat ditarik benang merahnya bahwa setidaknya ada empat (4) dimensi dalam tubuh pendidikan yang harus dimasuki. Pertama, kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). Semua yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran harus memiliki kapasitas yang mempunyi dan menguasai serta menghayati esensi dan substansi feminisme multikulrutal. Kedua, strategi lembaga yang tepat. Ini artinya, lembaga pendidikan yang memiliki kebijakan menerapkan dan menanamkan kesadaran feminisme multikultural harus memiliki strategi-strategi yang tepat sasaran. Ketiga, budaya organisasi. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana sebuah institusi atau lembaga pendidikan memiliki budaya yang mendukung implementasi kesadaran feminisme multikultural ke ranah praktis. Keempat, jaringan dan kemitraan. Suatu institusi pendidikan yang bercita-cita kuat untuk menanamkan kesadaran kritiks, yakni kesadaran feminisme multikultural, ke dalam jiwa peserta didik, tidak boleh mengabaikan upaya menjalin kemitraan dengan stakeholders yang menguntungkan, sehingga visi-misi institusinya berjalan dengan mendapat dukungan. Dimensi Pertama: Kemampuan SDM Dalam proses belajar-mengajar, guru berperan penting sebagai fasilitator, mitra belajar siswa-siswinya, pemantik wacana, pengarah, sumber awal informasi. Peran ini menjadi optimal apabila tenaga pengajar (guru) memiliki cakrawala pengetahuan yang luas, mampu memeras intisasi ilmu pengetahuan dan menyajikannya dengan gamblang kepada siswa, menumbuhkan minat yang kuat dalam jiwa peserta didik. Sebaliknya, peranan guru menjadi tak berarti apabila skill, abilities, attitudes, dan behaviors yang dimilikinya tidak atau kurang bermutu. Dengan begitu, kemampuan SDM menjadi faktor strategis bagi upaya maksimalisasi tujuan pembelajaran, dalam konteks tulisan ini terintegrasikannya nilai-nilai feminisme multikultural dalam kebijakan pendidikan dan pembelajaran. Dalam istilah Hornby, kemampuan SDM ini disebut kompetensi. Ada tiga (3) pengertian yang berkaitan dengan kompetensi ini. Pertama, kompetensi pada dasarnya menunjukkan kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Irpan Abd. Gafar DM, Menanamkan Kesadaran Feminisme Multikultural dalam Pembelajaran Siswa 147 Kedua, kompetensi pada dasarnya merupakan suatu sifat (karakteristik) dari orang-orang (kompeten) yang memiliki kecakapan, daya (kemampuan), otoritas (wewenang), kemahiran (keterampilan), pengetahuan, dan sebagainya untuk mengerjakan apa yang perlu dikerjakan. Ketiga, kompetensi menunjukkan pada tindakan (kinerja) rasional yang dapat mencapai tujuan-tujuannya secara memuaskan berdasarkan kondisi. 11 Kompetensi sebagai sebuah kemampuan bukan barang ajaib yang datang dari langit, melainkan sebuah hasil dari kepribadian yang matang, pekerja keras, pantang mundur, berkomitmen kuat, berusaha. Seseorang yang memiliki motifasi kuat untuk menyelesaikan sebuah tugas secara maksimal, maka pencapaiannyapun akan maksimal, atau paling tidak nyaris maksimal. Dengan sendirinya, orang tersebut akan membekali diri dengan pengetahuan yang dibutuhkan, dan dipadukannya dengan kreatifitas dan keterampilan dirinya yang orisinil. Kompetensi akan lahir dari watak, motif, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan. Demikianlah yang disampaikan oleh Spencer (1993).12 Dalam upaya menanamkan kesadaran kritis akan feminisme multikultural ini, seorang guru (tenaga pengajar) pada khususnya, dan seluruh elemen yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan dan pelajaran, harus memiliki komitmen diri yang kuat, usaha yang maksimal, pengetahuan yang luas, dan kreatifitas yang khas, sehingga siswa-siswi (peserta didik) dapat termotifasi, tertarik, mudah menyerap, dan mencoba menerapkan pengetahuan yang diperolehnya dalam keseharian hidup. Dalam hal ini, guru menjadi jembatan utama bagi siswa-siswinya untuk menyeberangi sungai pengetahuan, meninggalkan kebodohan, menuju kehidupan yang lebih harmonis, berkesadaran gender. Dimulai dari perbaikan SDM (guru, tenaga pendidik, pengelola pendidikan), maka dengan sendirinya akan berbuah pada perbaikan mutu organisasi (institusi pendidikan). Guru yang berkompeten dalam menyampaikan intisari gagasan feminisme multikultural, akan 11 Penjelasan tentang kompetensi ala Horby ini dapat ditelusuri dalam Aan Komariah dan Cepi Triatna, Visionary Leadership: Menuju Sekolah Efektif (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 66 12 Ibid., 67 148 Musawa, Vol. 4, No. 2, Desember 2012: 137-160 melahirkan suatu lembaga pendidikan yang berkompeten pula dalam mencetak output pendidikan yang berkesadaran feminisme multikultural. Seperti yang disampaikan oleh Klingner dan Nalbandan, effort (motivation) dan ability (training) dapat menentukan performa SDM, yang pada akhirnya akan menentukan performa organisasi. 13 Dengan begitu, tersedianya SMD yang mumpuni adalah dimensi pertama yang harus diciptakan. Kurangnya SDM yang berkompeten merupakan hambatan terberat bagi suksesi dan terealisasinya misi menanamkan kesadaran feminisme multikultural dalam proses pembelajaran siswa. Dimensi Kedua: Strategi Lembaga Dimensi kedua ini mencakup strategi-strategi yang dipilih oleh lembaga pendidikan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja lembaga dalam melaksanakan fungsi-sunginya. Keinginan lembaga yang kuat, kompetensi SDM yang mencukupi, namun tidak disertai dengan strategi-strategi jitu, dapat menyebabkan goals pendidikan tidak tercapai. Pemilihan dan penentuan strategi ini, dalam terminologi para ahli, dikenal dengan sebutan capacity building. Mengingat capacity building ini merupakan pilihan strategi, maka tidak heran apabila banyak para ahli berbeda antara satu dengan lainnya dalam merumuskan strategi yang tepat untuk menggoalkan visi-misi. Kita bisa melihat Grindle (1997) yang memusatkan teorinya pada: pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan. Berbeda dengan D. Eade (1998) yang lebih memfokuskan teorinya pada peningkatan kemampuan yang dimiliki oleh individu, organisasi, dan jaringan atau kemitraan (networks). Sementara World Bank memfokuskan peningkatan kemampuan dalam dimensi-dimensi: SDM, organisasi, jaringan kerja organisasi, lingkungan organisasi, dan lingkungan kegiatan yang luas. Sementara UNDP memfokuskan pada tiga dimensi, yaitu tenaga kerja manusia, modal, dan teknologi. Terakhir, United Nation memfokuskan perhatiannya pada: mandat 13 Donald E. Klingner and John Nalbandan, Public Personnel Management: Contexts and Strategies (New Jersey: Prentice Hall, Inc. Englwood Cliffs, 1985), 191 Irpan Abd. Gafar DM, Menanamkan Kesadaran Feminisme Multikultural dalam Pembelajaran Siswa 149 atau struktur legal, struktur kelembagaan, pendekatan manajerial, kemampuan fiskal lokal, dan kegiatan-kegiatan program.14 Dalam konteks ini, kesadaran feminisme multikultural masih berupa idealisme abstrak, gagasan teoritis, spirit kehidupan. Sementara kehadiran peserta didik dan tenaga pengajar dalam ruang pembelajaran dan di dunia pendidikan, merupakan objek dan realitas yang konkrit. Upaya-upaya menanamkan gagasan yang abstrak ke dalam ‘tubuh’ objek dan realitas nyata ini membutuhkan strategistrategi yang tepat, sehingga tujuan dapat terealisir dengan optimal. Karenanya, pada hakekatnya, strategi lembaga (capacity building) ini merupakan strategi menata input dan proses menuju pencapaian output atau outcome, serta strategi menata feedback untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada tahapan berikutnya.15 Dimensi Ketiga: Budaya Organisasi Seperti kelopak bunga yang mekar di taman, pengaruh cuaca berperan dalam pertumbuhan batang dan pohonnya. Demikian dengan spirit feminisme multikultural, yang ingin menghargai manusia (perempuan) apa adanya, sesuai pembawaan karakter dan kebudayaannya, lalu mensejajarkannya dengan manusia lain, baik dengan laki-laki maupun sesama perempuan. Untuk menumbuhkembangkan spirit ini butuh cuaca, suasana, kondisi yang mendukung. Jika lembaga pendidikan ingin mengintegrasikan nilai-nilai feminisme multikultural ke dalam proses pembelajarannya guna melahirkan output yang berkesadaran kritis dalam bidang feminisme multikultural, maka lembaga tersebut harus menciptakan suasana dan kondisi yang mendukung. Kondisi inilah yang disebut dengan istilah “budaya organisasi”. 14 Terminologi Capacity Building ini pada dasarnya merupakan sebuah desain ideal bagi suatu lembaga, termasuk lembaga pendidikan, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan fungsi-fungsi yang dimilikinya. Lembaga yang hendak meningkatkan efektifitas dan efisiensi berbagai fungsinya dapat menentukan fokus-fokus tertentu. Berbagai fokus tersebut diklasifikasi dan dipetakan dengan gamblang oleh para ahli. Penjabaran tentang berbagai fokus dalam teori Capacity Building ini dapat ditelusuri lebih jauh dalam Yeremias T. Keban, Enam Dimensi Strategi Publik: Konsep, Teori dan Isu, 182 15 Ibid., 183 150 Musawa, Vol. 4, No. 2, Desember 2012: 137-160 “Budaya organisasi” adalah terminologi bagi satu paket keyakinan dan nilai-nilai organisasional yang dipahami, dihayati, dan dipraktekkan oleh organisasi, sehingga sekumpulan nilai ni memberikan arti tersendiri, menjadi aturan berperilaku dalam berorganisasi. 16 Seperangkat nilai ini menjadi pedoman dan panduan bagi anggota-anggotanya, sehingga secara alamiah para anggota yang bergabung dalam organisasi yang berkaitan berperilaku dan bertindak sesuai aturan yang berlaku. Seperangkat nilai tersebut berperan sebagai suprastruktur yang menggerakkan struktur-struktur nyata. Dalam artian, kehadiran seperangkat nilai ini sangat dibutuhkan demi terciptanya lingkungan organisasi yang jelas. Manusia-manusia yang berada dalam lingkaran perangkat nilai tersebut akan bertindak sesuai dengannya, karena secara otomatis nilai-nilai tersebut terinternalisasikan dalam jiwanya. Tak heran apabila Dwiyanto mendefinisikan “budaya organisasi” sebagai nilai yang terinternalisasikan ke dalam pikiran. Dalam sebuah pernyataan panjang, Dwiyanto mengatakan, “budaya organisasi adalah sebuah sistem atau seperangkat nilai yang memiliki symbol, orientasi nilai, keyakinan, pengetahuan dan pengalaman kehidupan yang terinternalisasikan ke dalam pikiran. Seperangkat nilai tersebut diaktualisasikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang dilakukan oleh setiap anggota dari sebuah organisasi yang dinamakan birokrasi.”17 Di dalam dimensi “budaya organisasi” ini, lembaga pendidikan dan/atau proses pembelajaran harus memperkenalkan seperangkat nilai yang menjurus pada pengenalan dan pengamalan spirit dan substansi feminisme multikultural. Adanya seperangkat nilai yang diperkenalkan dapat membantu siswa-siswi menginternalisasikan nilai-nilai tersebut, dan mengaktualisasikannya dalam keseharian hidup. Di sinilah letak fungsi adanya “budaya organisasi”. Seperti yang dikutip Tjahjono, Smircich (1983) mengatakan, budaya organisasi memiliki empat (4) fungsi penting. Pertama, memberikan 16 Heru Kurnianto Tjahjono, Budaya Organisasional dan Balaced Scorecard: Dimensi Teori dan Praktek (Yogyakarta: Unit Penerbiatan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2003), 10 17 Agus Dwiyanto, dkk., Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2002), 88 Irpan Abd. Gafar DM, Menanamkan Kesadaran Feminisme Multikultural dalam Pembelajaran Siswa 151 suatu identitas organisasional kepada para anggota organisasi. Kedua, memfasilitasi atau memudahkan komitmen kolektif. Ketiga, meningkatkan stabilitas sistem sosial. Keempat, memiliki sense (kepekaan) terhadap lingkungan sekitarnya.18 Dimensi Keempat: Kemitraan (Network) Sebagaimana manusia yang tidak mungkin hidup sendiri dalam mengejar cita-citanya, sebuah organisasi juga membutuhkan stakeholders dan relasi kemitraan lainnya dalam rangkat mewujudkan visi-misi kependidikannya. Visi dan misi mengintegrasikan nilai-nilai feminisme multikultural pun akan lebih mudah dicapai dengan mengadakan kontak relasional dengan pihak-pihak lain yang dapat membantu. Di sinilah letak urgensitas kemitraan atau jaringan (networks). Networks harus dibangun untuk mendapat keuntungan. Tulloch mengatakan bahwa jaringan digunakan untuk dua hal. Pertama, sebagai kata kerja (verb), menyusun jaringan untuk mendapat keuntungan. Kedua, berasal dari bahasa teknologi komputer, yakni komputer yang saling terhubung.19 Dalam pengertian pertama, jaringan ditujukan untuk mendapat keuntungan, dukungan, support dari pihak-pihak luar yang memiliki kepentingan bersama, khususnya demi menegakkan nilai-nilai feminisme multikultural ini dalam dunia pendidikan, dan dalam proses pembelajaran. Memang dalam tataran ini, jaringan lebih mengesankan kepentingan politis, dimana transaksi dengan stakeholders merupakan perangkat ini dari dimensi kemitraan (networks) ini. Betul apa yang dikatakan Parsons bahkan dimensi kemitraan ini didasarkan pada ide dasar bahwa sebuah kebijakan—termasuk kebijakan menanamkan nilai-nilai feminisme multikultural—diputuskan berdasarkan konteks relasi dan dependensi.20 Akan tetapi, unsur politis ini menjadi tidak terlalu berpengaruh, sebab goals utamanya adalah terciptanya lingkungan atau budaya organisasi yang responsif gender dan lahirnya SDM yang mumpuni 18 12 19 Heru Kurnianto Tjahjono, Budaya Organisasional dan Balaced Scorecard, Lihat Wayne Parsons, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan (Jakarta: Kencana, 2005), 186-187 20 Ibid., 187 152 Musawa, Vol. 4, No. 2, Desember 2012: 137-160 dalam menerjemahkan dan mentransformasikan nilai-nilai kesetaraan gender ini ke dalam kepribadian peserta didik. Bahkan, unsur politis menjadi semakin positif apabila gaya kebijakan yang dilakukan juga positif, yakni berangkat dari konsensus. Dalam artian, kerjamasama dengan para stakeholders itu menghasilkan kesepakatan yang demokratis dan memuluskan jalan bagi terealisasinya cita-cita pemberdayaan perempuan dalam bingkai kesetaraan gender, seperti yang disuarakan aliran feminisme multikultural. 21 Tujuh Komponen Utama Empat dimensi yang telah dibahas di atas bagaikan ruanganruangan yang bisa dimasuki oleh spirit feminisme multikultural. Di dalam ruangan-ruangan tersebut terdapat beberapa komponen yang sifatnya lebih detail dan lebih menyangkut aspek-aspek pembelajaran itu sendiri. Komponen-komponen ini adalah unsur utama yang membentuk keseluruhan aktifitas belajar-mengajar. Tanpa adanya komponen pembelajaran ini, maka mustahil proses belajar-mengajar dapat berlangsung. Sementara itu, spirit dan nilai-nilai feminisme multikultural dapat diinternalisasikan ke dalam komponen-komponen ini, dengan begitu, goals pembelajaran dalam rangka melahirkan output atau outcome yang berkesadaran kritis, berkenaan dengan kesetaraan gender, ini dapat terealisir. Tujuan Tujuan adalah komponen terpenting dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Tanpa tujuan yang jelas maka arah pendidikan juga tidak akan jelas. Tujuan yang umumnya hendak dicapai memiliki tiga dimensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aktifitas pembelajaran yang dijalankan bersama antara tenaga pendidik dan peserta didik memiliki orientasi yang sama, yaitu mencapai sebuah tujuan tertentu. 21 Wayne Parsosn mengutip pendapat Richardson (1982) yang membedakan dimensi gaya kebijakan. Pertama, gaya kebijakan yang bersifat antisipatif dan kebijakan yang bersifat reaksioner. Kedua, gaya kebijakan yang bersifat pencarian konsensus dan gaya kebijakan yang cenderung memaksakan keputusan. Lihat penjabarannya dalam Wayne Parsons, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan, 188 Irpan Abd. Gafar DM, Menanamkan Kesadaran Feminisme Multikultural dalam Pembelajaran Siswa 153 Mengingat tujuan pembelajaran merupakan orientasi bersama yang hendak dicapai, maka spirit dan nilai-nilai feminisme multikultural ini harus dijadikan salah satu tujuan utama pembelajaran. Guru dan siswa, dengan begitu, akan bergerak pada satu tujuan dan satu arah yang sama, yaitu terwujudnya pengamalan hidup dan tindakan keseharian yang responsif gender. Sebagai filosof yang turut memikir masalah pendidikan, Aristoteles menganggap betapa pentingnya tujuan ‘praktis’ dalam pendidikan. Tujuan praktis ini merupakan kebijaksanaan harian yang berurusan erat dengan dimensi etis dan politis.22 Tujuan praktis dalam konteks pembicaraan kita adalah menanamkan kesadaran feminisme multikultural dalam pembelajaran siswa. Karena itulah, “tujuan” merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam serangkaian komponen-komponen lain yang membentuk aktifitas pembelajaran. Materi Pelajaran Materi pelajaran adalah komponen penting lainnya yang penting diperhatikan. Tidak cukup proses pembelajaran memiliki orientasi yang jelas, tanpa diiringi oleh materi-materi pelajaran yang mendukung. Dalam bahan atau materi pelajaran inilah terdapat segala pesan yang hendak disampaikan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, dalam konteks menanamkan kesadaran akan keseteraan gender, maka buku-buku dan bahan ajar apapun hendaknya mengandung materi-materi yang membicarakan tentang gender ini. Bahkan, tenaga pengajar maupun pihak lembaga harus selektif dalam menyuguhkan materi pelajaran kepada siswa, supaya segala pesanpesan moral maupun informasi lainnya bersih dari kekerasan gender, diskriminasi terhadap perempuan, dan semacamnya. Apabila kewaspadaan terhadap bahan-bahan ajar ini terabaikan, maka kesalahan yang pernah terjadi akan terulang kembali. Satu laporan penelitian sangat mencengangkan. Di negara Indonesia ini, buku ajar atau materi pelajaran mengandung bias gender, yang diyakini melestarikan ketimpangan gender selama ini. Pesan-pesan yang disampaikan dalam buku ini tidak menghargani perempuan 22 Lihat Doni Koesoema A., Pendidikan Karakter (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 320 154 Musawa, Vol. 4, No. 2, Desember 2012: 137-160 sebagai makhluk yang setara. Astuti, Indati, dan Sastriyani dalam penelitian terhadap buku bahan ajar Bahasa Indonesia di SD, SLTP, dan SMU mengungkapkan berbagai bentuk ketimpangan dan bias gender. Mereka antara lain menemukan bahwa perempuan umumnya diposisikan pada peran domestik, sementara laki-laki pada peran publik; peran publik perempuan cenderung lebih rendah daripada lakilaki; dan penggambaran tentang akses dan kontrol perempuan terhadap kepemilikan barang dan pengambilan keputusan lebih rendah daripada laki-laki. 23 Ini adalah realitas nyata bahwa dalam materi pelajaran terjadi diskriminasi terhadap kaum perempuan, dan oleh karena itulah, materi pelajaran merupakan salah satu komponen penting yang harus disterilisasi dari bias gender semacam itu. Metode Metode adalah seperangkat teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.24 Metode pembelaran berarti teknik-teknik tertentu yang digunakan oleh tenaga pengajar atau guru untuk mencapai tujuan pembelajaran, dalam konteks ini tertanamnya kesadaran feminisme kultural dalam pembelajaran siswa, sehingga dapat dihasilkan output pendidikan yang sesuai target. Tenaga pengajar dituntut memiliki kapabilitas menemukan dan menggunakan metode paling efektif dan efisien, agar proses pembelajaran yang diselenggarakan tidak monoton, menjemukan, namun sebaliknya meningkatkan minat siswa. Dalam hal ini, seorang guru bisa menggunakan metode classroom meeting,25misalnya, bertatap muka dengan siswa-siswinya, menyampaikan secara langsung nilai-nilai dan prinsip seputar kesetaraan gender. Dalam ruang ‘perjumpaan’ ini, tenaga pengajar dapat mentransformasikan pengetahuan maupun pengalamannya kepada peserta didik, sehingga sikap dan pola pikir yang respon 23 Lihat M. Astuti, A. Indati, dan Sastriyani, “Bias Gender dalam Buku Pelajaran Bahasa Indonesia”, dalam Jender, (Vol. 1, 1999), 1-14 24 Nurul Zuriah dan Hari Sunaryo, Inovasi Pembelajaran Demokratis Berperspektif Gender: Teori dan Aplikasinya, (Cet. ke-1; Malang: UMM Press, 2009), 16 25 Moejiono, Straiegi Belajar Mengajar (Jakarta: Depdikbud Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pembinaan Tenaga Kependidikan. 1991/1992), 155 Irpan Abd. Gafar DM, Menanamkan Kesadaran Feminisme Multikultural dalam Pembelajaran Siswa 155 terhadap keadilan dan kesetaraan gender tumbuh dalam pribadi peserta didik. Atau, bisa juga menggunakan metode cooperative learning (belajar kelompok),26 dimana siswa-siswi akan terlibat langsung dalam proses belajar-mengajar, lebih aktif dan berperan serta. Belajar kelompok dapat dijadikan peluang memperaktekkan secara langsung bagaimana nilai-nilai keadilan gender ini diaplikasikan dalam relasi sosial. Atau juga, metode integrated learning (pembelajaran terpadu).27 Metode ini mensyaratkan kesungguhan tenaga pengajar maupun peserta didik untuk terjun langsung, menggali konsep pengetahuan secara holistik. Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa baik individual maupun kelompok, aktif mencari, menggali dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, dan otentik. Dengan kata lain, model pembelajaran ini dapat melampaui sekatsekat pelajaran yang parsial, yang terkotak-kotak ke dalam bab-bab maupun sub-subnya. Siswa tidak lagi terpatok dengan teoritisasi nilainilai keadilan dan kesetaraan gender, melainkan lebih jauh menyelami hakikat dari kehidupan yang penuh keadilan gender, dan terbebas dari bias gender. Ketika model di atas hanyalah bentuk-bentuk metode pembelajaran yang bisa dipilih sesuai kebutuhan dan kondisi, namun tujuan utamanya tetaplah sama, yakni menanamkan kesadaran akan keadilan dan kesetaraan gender dalam pribadi anak didik. Lingkungan Lingkungan adalah suasana dimana aktifitas diselenggarakan. Nurul Zuriah mendefinisikan, “Lingkungan belajar dimaknai sebagai “situasi buatan” atau “kealaman”, baik yang menyangkut lingkungan fisik maupun sosial yang mampu memberikan kontribusi bagi terselenggaranya proses pembelajaran. Secara fisik dan sosial, 26 Teori belajar kelompok ini dikembangkan pertama kali oleh pakar pendidikan Robben E. Slavin. Penjelasan tentang belajar kelompok ini dapat ditelusuri lebih lanjut dalam karya David. W, Johnson and Frank P. Johnson, Joining Together Group Theory and Group Sfeilts, (New York, Englewood Cilft: Prentice Hall, 1992), 4th- Edition. 27 Tim Pengembang PGSD, Pembelajaran Terpadu DM PGSD dan S-2 Pendidikan Dasar (Jakarta: DIKTI, 1996), 3 156 Musawa, Vol. 4, No. 2, Desember 2012: 137-160 lingkungan belajar harus menarik dan mampu membangkitkan gairah belajar serta menghadirkan suasana yang nyaman untuk belajar.” 28 Lingkungan yang kondusif untuk belajar harus diperhatikan betul. Dangan kata lain, kepedulian terhadap terciptanya suasana belajar juga memiliki arti positif bagi terselenggaranya proses belajarmengajar yang lancar. Para pakar pendidikan mengamini bahwa lingkungan yang kondusif dan positif dapat membantu kelancaran dan tercapainya cita-cita pendidikan yang responsif gender.29 Jadi, lingkungan pembelajaran harus direkayasa sedemikian rupa hingga lebih kondusif dan sesuai dengan kondisinya, dan pembelajaran yang berorientasi keadilan gender berlangsung lancar. Guru Sekalipun guru bukanlah satu-satunya sumber informasi atau satu-satunya subjek pembelajaran, namun peran penting guru tidak dapat diabaikan begitu saja. Profesionalitas guru dibutuhkan, sehingga proses pembelajaran mencapai tujuan idealnya. Guru yang tidak kompeten dan tidak profesional akan berdampak negatif terhadap proses pembelajaran, dan siswa tidak akan mendapat banyak manfaat dari guru semacam itu. Nurul Zuhriah menyebutkan beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dan tenaga pendidik. Pertama, berkaitan dengan wawasan pribadi, yaitu: berkepribadian Pancasila, mengagungkan budaya bangsa, rela berkorban demi kelestarian bangsa dan negaranya. Kedua, wawasan profesional, yaitu menguasai bahan, strategi dan metode pembelajaran yang mampu mendorong siswa untuk belajar aktif, kreatif, dan produktif. Ketiga, wawasan kemasyarakatan (sosial), yaitu dalam melaksanakan tugas, guru mampu berparisipasi dalam kehidupan sosialnya.30 Nurul Zuriah melanjutkan bahwa seorang guru atau tenaga pengajar semestinya memiliki kapasitas lain seperti berperan sebagai 28 Nurul Zuriah dan Hari Sunaryo, Inovasi Pembelajaran Demokratis Berperspektif Gender, 17 29 Tim Pengembang Kurikulum PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup Untuk SD/MI Kelas 1 (Jakarta: Grasindo, 2009), vi 30 Nurul Zuriah dan Hari Sunaryo, Inovasi Pembelajaran Demokratis Berperspektif Gender, 18 Irpan Abd. Gafar DM, Menanamkan Kesadaran Feminisme Multikultural dalam Pembelajaran Siswa 157 inovator, motivator, dan developer (pengembang).31 Dengan begitu, maka profesionalitas guru tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat yang menggantungkan pendidikan anak mereka tidak dikecewakan. Menjaga profesionalitas adalah tanggungjawab besar guru dan/atau tenaga pengajar. Sebab kelak, dari tangan-tangan merekalah akan lahir generasi bangsa. Otomatis, orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk mencerdaskan anak bangsa adalah guru bangsa yang sejati.32 Dalam konteks tulisan ini, profesionalitas guru ditandai dengan keberhasilannya mencetak output pendidikan yang berkesadaran gender. Siswa Dalam dunia pendidikan, siswa adalah komponen penentu. Disebut penentu karena segala tujuan pendidikan dan strategi pembelajaran ditempuh dengan mempertimbangkan siswa terlebih dahulu. Rasionalisasi teori dan aplikasi teori juga mempertimbangkan eksistensi siswa ini. Dalam konteks tulisan ini, siswa disamping berperan sebagai patner guru dalam menjalani proses belajarmengajar, siswa juga berperang sebagai subjek sekaligus objek pendidikan secara bergantian. Dengan begitu, proses pendidikan dan pembelajaran tak lain adalah dialog antara dua kubu (guru-siswa). Pendidikan atau transformasi ilmu dan pengetahuan hanyalah hubungan relasional, yang sejatinya melibatkan dua komponen ini: guru-siswa. Nurul Zuriah mengatakan bahwa hubungan antara siswa dan guru tidak dipandang secara gradasional (bertingkat) melainkan lebih ditempatkan pada hubungan yang egaliter (kesejajaran), terbuka, dan toleran terhadap perbedaan.33 Evaluasi Akhir dari aktifitas apapun adalah evaluasi. Dari tindakan evaluatif inilah akan lahir pengetahuan baru akan sisi-sisi kekurangan dan kelebihan dari apa yang telah dilakukan. Karenanya, evaluasi menjadi penting lantaran dapat dijadikan pijakan awal untuk 31 Ibid. Ahmad Rizali, dkk., Dari Guru Konvensional Menuju Guru Profesional (Jakarta: Grasindo, 2009), 1 33 Nurul Zuriah dan Hari Sunaryo, Inovasi Pembelajaran Demokratis Berperspektif Gender, 18 32 158 Musawa, Vol. 4, No. 2, Desember 2012: 137-160 memperbaiki sisi-sisi kekurangan di masa yang akan datang, sekaligus menjadi pertimbangan awal untuk mengembangkan sisi-sisi positif ke arah yang jauh lebih baik lagi. Nurul Zuhriah menyebutkan beberapa prinsip evaluasi yang harus diperhatikan oleh guru atau lembaga penyelenggara pendidikan: objektifitas, representatif, keseksamaan, keterbukaan, dan kejelasan.34 Prinsip-prinsip ini harus dijaga selama melakukan tindakan evaluatif guna menghasilkan rumusan yang betulbetul objektif dan akurat sesuai keadaan yang sudah dicapai sebelumnya. Berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka menanamkan kesadaran feminisme multikultural dalam pembelajaran siswa, misalnya, harus dievaluasi dengan objektif dan akurat. Informasiinformasi yang didapat dari evaluasi tersebut dapat berfungsi sebagai bahan atau input bagi pengambilan keputusan mengenai program yang bersangkutan (baca: penanaman kesadaran gender). Paling tidak terdapat dua kegunaan. Pertama, penyempurnaan program selama program itu masih dalam tahap pengembangan. Kedua, penyimpulan mengenai kebaikan (merit, worth) dari program pendidikan yang bersangkutan dibanding program yang lain. 35 Dari evaluasi semacam inilah, maka sisi-sisi kekurangan atau aspek-aspek yang belum tersentuh sebelumnya dapat diketahui, dan dapat diperbaiki pada tahap selanjutnya. PENUTUP Spirit dan visi feminisme multikultural dapat terintegrasikan dalam berbagai dimensi pendidikan dan dimanifestasikan secara lebih konkrit oleh komponen-komponen yang membentuk satu-kesatuan aktifitas pembelajaran. Mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsipprinsip fundamental dari perjuangan feminisme multikultural ke dalam proses pembelajaran siswa, merupakan langkah paling strategis untuk mencetak kader-kader bangsa yang berkesadaran gender, peka terhadap keadilan dan kesetaraan gender, membela emansipasi, menolak diskriminasi, serta kontra terhadap bias-bias gender. Dengan 34 Ibid., 19 Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP UPI, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian I: Ilmu Pendidikan Teoritis, (Cet. ke-2; Jakarta: Grasindo dan PT Imperial Bhakti Utama, 2007), 115 35 Irpan Abd. Gafar DM, Menanamkan Kesadaran Feminisme Multikultural dalam Pembelajaran Siswa 159 begitu, dunia pendidikan merupakan menjadi salah satu cara yang paling efektif dalam rangka mencetak generasi bangsa yang lebih beradab, berbudaya, humanis, demokratis, terlebih sebagai pejuang keadilan gender. Daftar Pustaka Spelman, Elizabeth V., Inessential Woman: Problems of Exclusion in Feminism Thought, Boston: Beacon Press, 1988. Tim PSG IAIN Antasari, Laporan Penelitian Pendidikan Berwawasan Gender, Banjarmasin, IAIN Antasari, 2005 Guttentag, M. dan Helen Bray, "Teacher as Mediators of Sex Role Standards”, dalam Alice G. Sargent (ed.), Beyond Sex Role, St.Paul: West Publishing Company, 1977, h. 395-411. Lorde, Audre, “Age, Race, Class, and Sex: Women Redefining Difference,” dalam Margaret L. Andersen and Patricia Hill Collins (ed.), Race, Class, and Gender, cet. II; Belmont: Wadsworth, 1995. King, Deborah, “Multiple Jeopardy: The Context of a Black Feminist Ideology”, dalam Alison M. Jaggar and Paula S. Rothenberg, Feminist Frameworks, Cet. III; New York: McGraw-Hill, 1993. M. Schlesinger Jr., Arthur, The Sisuniting of America, Knoxville, Tenn: Whittle Books, 1991. Keban, Yeremias T., Enam Dimensi Strategi Publik: Konsep, Teori dan Isu, Yogyakarta: Gava Media, 2004. Brinkerhoff, Derick W. , “Implementing Policy Change: a Summary of Lessons Learned”, dalam A Publication of USAID’s Implementing Policy Change Project, No. 4, March, 1996. Komariah, Aan dan Cepi Triatna, Visionary Leadership: Menuju Sekolah Efektif, Jakarta: Bumi Aksara, 2005. Klingner, Donald E. and John Nalbandan, Public Personnel Management: Contexts and Strategies, New Jersey: Prentice Hall, Inc. Englwood Cliffs, 1985. Tjahjono, Heru Kurnianto, Budaya Organisasional dan Balaced Scorecard: Dimensi Teori dan Praktek , Yogyakarta: Unit 160 Musawa, Vol. 4, No. 2, Desember 2012: 137-160 Penerbiatan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2003. Dwiyanto, Agus, dkk., Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2002 Parsons, Wayne, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan, Jakarta: Kencana, 2005. Koesoema A., Doni, Pendidikan Karakter, Jakarta: PT Grasindo, 2007. Indati, M. Astuti, A., dan Sastriyani, “Bias Gender dalam Buku Pelajaran Bahasa Indonesia”, dalam Jender, Vol. 1, 1999, h. 114 Zuriah, Nurul, dan Hari Sunaryo, Inovasi Pembelajaran Demokratis Berperspektif Gender: Teori dan Aplikasinya, Cat. I; Malang: UMM Press, 2009. Moejiono, Straiegi Belajar Mengajar, Jakarta: Depdikbud Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pembinaan Tenaga Kependidikan. 1991/1992. W, Johnson, David and Frank P. Johnson, Joining Together Group Theory and Group Sfeilts, 4th- Edition, New York, Englewood Cilft: Prentice Hall, 1992. Tim Pengembang PGSD, Pembelajaran Terpadu DM PGSD dan S-2 Pendidikan Dasar, Jakarta: DIKTI, 1996. Tim Pengembang Kurikulum PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup untuk SD/MI Kelas 1, Jakarta: Grasindo, 2009. Rizali, Ahmad, dkk., Dari Guru Konvensional Menuju Guru Profesional, Jakarta: Grasindo, 2009. Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP UPI, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian I: Ilmu Pendidikan Teoritis, Cet. II; Jakarta: Grasindo dan PT Imperial Bhakti Utama, 2007. * Dosen tetap Jurusan Tarbiyah STAIN Datokarama Palu