Tinjauan Kritis Revitalisasi Keluarga Berencana 15 Tahun

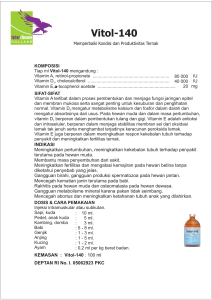

advertisement

Tinjauan Kritis Revitalisasi Keluarga Berencana 15 Tahun Implementasi ICPD Kairo 1994 Oleh: Muhadjir Darwin Keluarga Berencana (KB) menjadi gerakan global sejak 1968 di tengah ancaman ledakan penduduk dunia (lihat tulisan Paul Ehrlich The Population Bomb [1968] dan Gareth Hardin, Tragedy of the Commons [1968]). Kenapa KB? Seperti diketahui, di luar faktor mobilitas, pertumbuhan penduduk dihitung dari selisih antara fertilitas dan mortalitas. Membiarkan mortalitas tetap tinggi untuk tujuan demografis menekan laju pertumbuhan penduduk sudah barang tentu bukanlah solusi yang manusiawi. Sementara itu peningkatan kesejahteraan masyarakat akan selalu berakibat pada turunnya angka mortalitas. Karena itu pengendalian pertumbuhan penduduk hanya dapat dilakukan dari sisi fertilitasnya, dalam hal ini melalui sosialisasi teknologi pengendalian kehamilan (kontrasepsi). Inilah KB yang pada umumnya kita pamahi. Pandangan seperti inipun masih tetap relevan untuk konteks Indonesia saat ini. Tren fertilitas yang cenderung stagnan pada angka 2,3 (SDKI 2002-3 dan 2007 setelah dikoreksi Hull & Mosley [2008]) cukup membuat banyak orang khawatir akan kemungkinan terjadinya ledakan penduduk jilid dua. Karena itu revitalisasi program KB menjadi suatu pilihan yang tidak terelakkan. Tetapi jarang ditekankan bahwa sejatinya keluarga berencana adalah gerakan kemanusiaan karena gerakan tersebut didasarkan pada prinsip kemanusiaan universal yaitu kebebasan individu atau keluarga dalam mengambil keputusan: “Parents have a basic right to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and a right to adequate education in this respect” (The International Conference on Human Rights in Teheran in 1968). Tidak heran jika tahun tersebut ditetapkan sebagai The Year of Human Rights. Keluarga Berencana adalah gerakan revolusioner tidak hanya dalam arti demografis (mengubah pola fertilitas dan struktur penduduk secara mendasar), tetapi juga dalam arti kultural (mengubah sikap hidup masyarakat secara mendasar dari fatalisme—hamil dan mempunyai anak adalah takdir—menjadi positivisme—manusia mempunyai otonomi atas tubuhnya sendiri dan mampu memutuskan secara mandiri dan rasional kapan hamil dan mempunyai anak berapa). Inilah dimensi kemanusiaan dan moral dari gerakan KB yang tidak boleh diabaikan. Setiap individu apapun latar belakang ekonomi, sosial, agama, etnisitas, gender, atau status perkawinannya, harus diakui, dihormati, dan dipenuhi hak-hak dasarnya untuk mengontrol tubuhnya sendiri untuk mencapai situasi kesehatan reproduksi yang ideal, termasuk dalam membuat pilihan tentang kehamilan, kelahiran, jumlah anak, dan penggunaan kontrasepsi. Dimensi kemanusiaan atau moralitas dari gerakan KB ini tidaklah cukup diletakkan sebagai alat atau cara (means) untuk tujuan demografis yang sewaktu-waktu bisa ditinggalkan demi tujuan demografis tersebut, tetapi harus diletakkan sebagai suatu tujuan yang berdiri sendiri dan tidak dapat dilanggar (inviolable goal). Sayangnya di Indonesia keluarga berencana lebih berhasil mencapai tujuan demografisnya, kurang pada tujuan-tujuan kemanusiaan dan moralnya. Indonesia termasuk negara yang mampu menorehkan sejarah emas keluarga berencana dengan menurunkan angka fertilitas secara sangat signifikan dari 5,6 di awal program (1970) menjadi 2,3 (hasil SDKI 2007 menurut perhitungan Hull & Mosley). Namun dalam banyak kasus keberhasilan itu (terutama di era Orde Baru) dicapai melalui cara-cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan kemanusiaan yang menjadi landasan dari gerakan KB tersebut (berbagai bentuk pemaksaan oleh aparat pemerintah kepada warga [PUS] untuk menjadi akseptor atau menggunakan kontrasepsi tertentu). KEBEBASAN DAN TANGGUNGJAWAB DALAM KELUARGA BERENCANA Keluarga Berencana dikembangkan untuk dua misi utama, menurunkan fertilitas dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Agar kedua misi tersebut tercapai, setiap individu harus dijamin haknya untuk membuat keputusan secara bebas dan bertanggungjawab (right to decide freely and responsibly) terhadap hal-hal yang menyangkut proses reproduksinya. Akan tetapi, kata freely (secara bebas) dan responsibly (secara bertanggungjawab) adalah sepasang kata yang penuh kontradiksi. Dalam praktik, penerapan satu asas dapat menegasikan penerapan asas lainnya. Artinya, penerapan asas kebebasan dapat berarti tidak bertanggungjawab, dan sebaliknya penerapan asas tanggungjawab dapat berarti membatasi kebebasan. Karena kontroversi dari kedua nilai tersebut, gerakan keluarga berencana sering terperangkap pada kecenderungan double standard dalam mengambil suatu sikap. Terhadap kekuatan luar yang membatasi kecenderungan individu untuk mengatur kelahiran melalui penggunaan kontrasepsi, asas kebebasan yang dipakai. Inipun, untuk konteks Indonesia, hanya berlaku untuk PUS resmi, bukan terhadap perempuan yang belum atau tidak menikah. Akan tetapi, terhadap kekuatan yang mendorong individu untuk membuat keputusan yang bertentangan dengan keinginan program (mempunyai anak yang lebih banyak, memilih kontrasepsi yang tidak sesuai dengan prioritas program), maka asas tanggungjawablah yang dipakai. Selain itu, kata tanggungjawab (responsibility) itu sendiri mengandung ketidakjelasan atau kontroversi: bertanggungjawab dalam hal apa dan kepada siapa? Siapa yang mempunyai otoritas untuk menafsirkan apakah suatu keputusan atau perilaku itu bertanggunjawab atau tidak? Pada konferensi di Teheran (1968), kata responsibility dibiarkan tanpa definisi. Pada konferensi di Bucharest (1974) dan di Mexico City (1984) arti pertanggungjawaban dikaitkan dengan implikasi individual atau social dari pilihan menyangkut proses reproduksi. Artinya, suatu keputusan individu untuk mempunyai anak atau untuk menentukan jumlah anak dikatakan bertanggungjawab jika dengan keputusan tersebut kesejahteraan diri, anak-anak, dan masyarakatnya tidak dikorbankan. Any recognition of rights also implies responsibilities: in this case, implies that couples and individuals should exercise this right, taking into consideration their own situation, as well as the implications of their decisions for balanced development of their children and of the community and society in which they live. Dalam deklarasi di atas suatu pasangan dan individu dikatakan bertanggungjawab jika dalam menggunakan haknya mempertimbangkan situasinya sendiri (apakah penggunaan hak tersebut merugikan dirinya apa tidak), dan juga mempertimbangkan akibatnya terhadap anak dan masyarakat. Definisi demikian pun masih mengundang multi-interpretasi. Konsekuensi individu atau sosial seperti apa yang dikatakan positif atau negatif sehingga dapat dinilai bahwa suatu penggunaan hak individu itu bertanggungjawab atau tidak? Ada kasus tertentu yang tidak mengundang kontroversi, misalnya tidaklah bertanggungjawab jika seorang perempuan memutuskan untuk hamil padahal tahu kondisi kesehatannya lemah sehingga kehamilan dapat mengancam jiwanya. Namun dapat terjadi suatu kontroversi jika masalahnya adalah sebagai berikut: Apakah bertanggungjawab jika negara tidak memberi akses pelayanan KB kepada perempuan di luar nikah padahal diketahui bahwa perempuan tersebut sexually active dan potensial mengalami kehamilan tidak dikehendaki? Apakah bertanggungjawab jika karena pertimbangan kesehatan (kematian, sakit yang lebih parah, janin cacat), kehormatan (menjadi korban pemerkosaan atau incest), atau masa depan perempuan hamil (karena masih sekolah), seorang perempuan memutuskan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki? Apakah bertanggungjawab jika negara secara sengaja menutup pintu bagi tersedianya pelayanan aborsi yang aman dan membiarkan banyak perempuan menerima pelayanan aborsi yang tidak aman dengan konsekuensi lebih jauh, yaitu tingginya angka mortalitas ibu? Siapa yang mempunyai otoritas untuk membuat keputusan reproduksi (hamil, melahirkan, mengakhiri kehamilan, atau menggunakan kontrasepsi) dan menilai apakah keputusan tersebut bertanggungjawab: apakah perempuan itu sendiri, pasangannya, institusi agama, ataukah negara? ICPD KAIRO 1994 The International Conference on Population and Development (ICPD) Kairo 1994 telah menghasilkan suatu kesepakatan global, yang disebut Cairo Consensus, yang mengintegrasikan isu-isu kependudukan, pembangunan, dan hak-hak asasi manusia ke dalam suatu cetak biru aksi 20 tahun. Sekarang kita berada di tahun ke 15 dan hanya 5 tahun tersisa untuk dapat mengimplementasikan secara penuh kesepakatan tersebut. Karena itu sudah selayaknya kita melakukan refleksi kembali seberapa jauh cetakbiru tersebut telah terimplementasi di Indonesia? Konsensus Kairo menempatkan manusia individual (individual human beings) dalam posisi sangat sentral (in the very heart) dari upaya pembangunan. Dinyatakan bahwa jika kebutuhan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bagi semua individu terpenuhi maka penduduk stabil akan tercapai dengan sendirinya, tidak perlu melalui caracara kekerasan. Karenanya setiap individu harus dihargai pilihan-pilihan aslinya, baik menyangkut jarak, waktu, maupun jumlah anak. Kesepakatan tersebut juga menggarisbawahi peran sentral dari perempuan dan kaum muda dalam proses pembangunan. Selain itu, kesepakatan tersebut juga memberi penegasan tentang hak asasi semua manusia dan pemberdayaan terhadap perempuan, yang hak-haknya acapkali diabaikan, dan keterlibatan laki-laki. Kairo menjadi salahsatu dari forum internasional pertama yang mengakui peran perempuan dalam proses pembangunan dan memperjelas konsep hak reproduksi perempuan. REVITALISASI PROGRAM KB INDONESIA Akhir-akhir ini muncul tuntutan yang kuat terhadap revitalisasi program KB di Indonesia. Hal ini tampak misalnya pada debat capres yang baru lalu. Tuntutan ini wajar karena ada halhal yang mengkhawatirkan yang harus disikapi secara serius oleh semua pihak. Tuntutan terhadap revitalisasi program KB di Indonesia muncul karena beberapa alasan: 1. Adanya penurunan kinerja program: a. Angka fertilitas stagnan di era 2010an, yang jika hal ini berlanjut berkembang lebih parah (mengalami kenaikan) harapan terjadi window of opportunity tidak akan terwujud. b. Lambatnya kenaikan angka prevalensi kontrasepsi (CPR), di sejumlah daerah terjadi penurunan, yang mengindikasikan tidak efektifnya pelayanan kontrasepsi, terutama kepada kelompok miskin. c. Mix kontrasepsi yang tidak ideal dengan tingginya pemakaian kontrasepsi injeksi dan rendahnya atau menurunnya pemakaian IUD dan sterilisasi. 2. Lemahnya struktur kelembagaan keluarga berencana. a. Rendahnya efektivitas BKKBN dalam menjalankan fungsi koordinasi dan implementasi program. b. Lemahnya kelembagaan KB di tingkat daerah baik dalam hal anggaran, kualitas SDM, dukungan pimpinan daerah, maupun jejaring kerja di daerah. 3. Belum terakomodasinya pendekatan hak individu (right based approach) yang menjamin terpenuhinya hak semua individu, khususnya perempuan, untuk mendapatkan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi. Diskusi tentang revitalisasi KB sampai sejauh ini lebih banyak terfokus untuk menjawab masalah pertama dan kedua, dan kurang mempersoalkan masalah ketiga, padahal jika kita mengacu kepada konsensus Kairo, di situlah akar persoalannya. Upaya untuk menurunkan fertilitas haruslah memperhatikan semua perempuan yang berpotensi menciptakan fertilitas. Karena itu tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi terhadap kelompok individu tertentu. Kehamilan tidak dikehendaki dan implikasinya (aborsi) akan dapat dihindari hanya jika ada akses yang merata bagi semua individu dalam penggunaan kontrasepsi dan adanya solusi yang memadai terhadap mereka yang gagal dalam menggunakan kontrasepsi. Jika begitu yang diperlukan bukan hanya sekedar revitalisasi KB, tetapi juga redefinisi dan reorientasi program KB secara mendasar agar Indonesia dapat menjadi aset bagi pencapaian tujuan ICPD lima tahun mendatang (ICPD+20).