Memidanakan Seksualitas: Hukum Zina sebagai Kekerasan

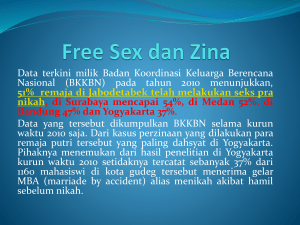

advertisement