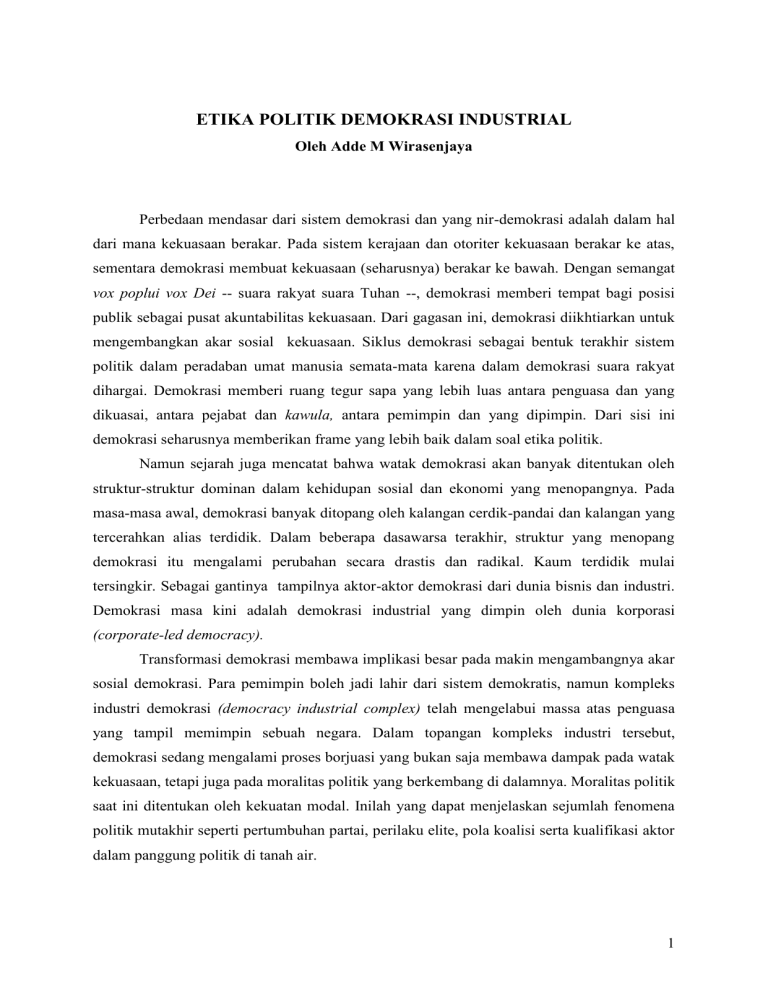

Etika Politik Demokrasi Industrial

advertisement

ETIKA POLITIK DEMOKRASI INDUSTRIAL Oleh Adde M Wirasenjaya Perbedaan mendasar dari sistem demokrasi dan yang nir-demokrasi adalah dalam hal dari mana kekuasaan berakar. Pada sistem kerajaan dan otoriter kekuasaan berakar ke atas, sementara demokrasi membuat kekuasaan (seharusnya) berakar ke bawah. Dengan semangat vox poplui vox Dei -- suara rakyat suara Tuhan --, demokrasi memberi tempat bagi posisi publik sebagai pusat akuntabilitas kekuasaan. Dari gagasan ini, demokrasi diikhtiarkan untuk mengembangkan akar sosial kekuasaan. Siklus demokrasi sebagai bentuk terakhir sistem politik dalam peradaban umat manusia semata-mata karena dalam demokrasi suara rakyat dihargai. Demokrasi memberi ruang tegur sapa yang lebih luas antara penguasa dan yang dikuasai, antara pejabat dan kawula, antara pemimpin dan yang dipimpin. Dari sisi ini demokrasi seharusnya memberikan frame yang lebih baik dalam soal etika politik. Namun sejarah juga mencatat bahwa watak demokrasi akan banyak ditentukan oleh struktur-struktur dominan dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang menopangnya. Pada masa-masa awal, demokrasi banyak ditopang oleh kalangan cerdik-pandai dan kalangan yang tercerahkan alias terdidik. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, struktur yang menopang demokrasi itu mengalami perubahan secara drastis dan radikal. Kaum terdidik mulai tersingkir. Sebagai gantinya tampilnya aktor-aktor demokrasi dari dunia bisnis dan industri. Demokrasi masa kini adalah demokrasi industrial yang dimpin oleh dunia korporasi (corporate-led democracy). Transformasi demokrasi membawa implikasi besar pada makin mengambangnya akar sosial demokrasi. Para pemimpin boleh jadi lahir dari sistem demokratis, namun kompleks industri demokrasi (democracy industrial complex) telah mengelabui massa atas penguasa yang tampil memimpin sebuah negara. Dalam topangan kompleks industri tersebut, demokrasi sedang mengalami proses borjuasi yang bukan saja membawa dampak pada watak kekuasaan, tetapi juga pada moralitas politik yang berkembang di dalamnya. Moralitas politik saat ini ditentukan oleh kekuatan modal. Inilah yang dapat menjelaskan sejumlah fenomena politik mutakhir seperti pertumbuhan partai, perilaku elite, pola koalisi serta kualifikasi aktor dalam panggung politik di tanah air. 1 Demokrasi bazaar Di negeri ini, proses borjuasi demokrasi mulai menguat sejak reformasi berlangsung. Berlanjut dengan penyebaran demokrasi di tingkat lokal, semakin menyebar pula proses borjuasi demokrasi ke berbagai level politik di negeri ini. Institusi penopang demokrasi utama seperti partai politik, adalah lembaga yang nampaknya cukup kuat terseret arus borjuasi baik dilihat dari sosok-sosok utama yang muncul maupun dari proses politik yang mengiringinya. Partailah yang mengkontuksi aktor politik dan menempatkannya dalam instalasi politik di luar dirinya, seperti parlemen dan pemimpin politik di pusat dan daerah. Hiruk-pikuk kongres partai selalu dipenuhi oleh ekstravaganza modal. Janji politik seolah-olah ada dan hidup dalam limpahan modal yang dimiliki seorang tokoh atau golongan. Komunitas epistemik yang memberi warna ideologis serta identitas partai mulai tersingkir, digantikan oleh para pengepul politik yang mencari figur-figur yang bisa meraup massa dengan cepat. Di tengah demokrasi bazaar, kaum elite politik adalah kalangan pemulung massa. Meskipun lahir dari produk demokrasi langsung, kaum elite politik kita hari ini sering dikritik sebagai kaum yang tidak memiliki akar sosial yang jelas, terutama rekam jejak mereka dalam dunia politik. Demokrasi substansial yang dibayangkan akan melahirkan aktoraktor politik dengan kualifikasi yang berakar dalam kehidupan sosial, nampaknya mulai digantikan oleh demokrasi industrial yang ditopang oleh kuasa modal. Apakah pilihan pada demokrasi merupakan kesalahan politik? Rasanya tidak. Selama demokrasi memiliki instalasi politik dan mekanisme politik yang berakar pada kehidupan sosial masyarakat, ia adalah sistem politik yang paling mungkin diterapkan di tengah masyarakat heterogen seperti Indonesia. Demokrasi kini diam-diam sedang mengalami semacam involusi. Dalam perkembangannya kini, demokrasi bergerak ke dalam logika yang amat teknis. Dan kini logika itu perlahan-lahan mulai berubah. Gagasan demokrasi terus saja diproduksi, tetapi apakah ia memberi tempat bagi legitimasi dari masyarakat, menjadi problem dasar demokrasi di hampir semua negara saat ini, tidak terkecuali di Indonesia. Sialnya, dalam industri demokrasi tersebut tumbuh berbagai bentuk rasionalitas baru yang mengandaikan bahwa demokrasi tetap kokoh berdiri dan setiap penguasa yang tumbuh di dalamnya seperti tengah melantunkan lagu emang gue pikirin. Jejaring media, saintisme politik yang disajikan lembaga jajak pendapat, serta imagologi iklan politik mencoba menebar bentuk rasionalitas baru tersebut. Begitu takjub – dan kadang terasa ajaib -- melihat konstruksi tentang “tokoh politik” baru lahir tanpa pernah punya jejak politik yang jelas, 2 tentang calon pemimpin lahir tetapi hikayat kepemimpinannya sungguh miskin. Bahkan, melalui pencitraan dari mesin media, kepemimpinan yang buruk pada masa lalu melulu dianggap nostalgia politik. Aristoteles pernah memberikan warning ketika demokrasi yang bebas memunculkan tokoh-tokoh yang memiliki legitimasi secara politik, tetapi tidak punya legitimasi secara sosial. Filsuf ini menyebutnya dengan istilah mobokrasi – suatu bentuk deviasi dari demokrasi yang hanya menghasilkan orang-orang bodoh sebagai pemimpin atau kaum elite.*** 3