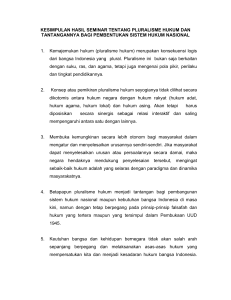

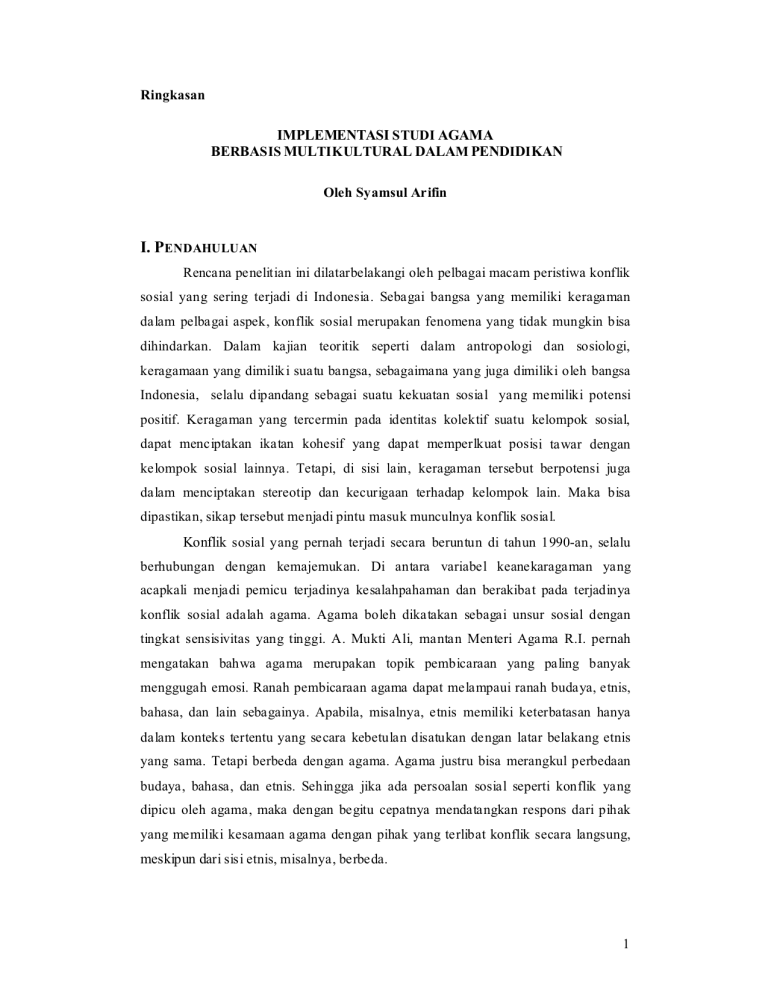

implementasi studi agama berbasis multikultural dalam

advertisement