Usep Setiawan - Sajogyo Institute

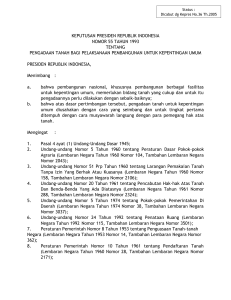

advertisement