Untitled - Journal | Unair

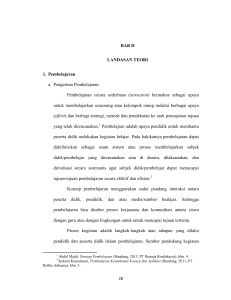

advertisement

Table of Contents No. Title Page 1 Peran kearifan lokal dalam resolusi konflik keyakinan beragama di Jawa Timur 1 - 14 2 Pengaruh faktor keturunan terhadap proporsi tubuh anak 15 - 24 3 Pengembangan kerjasama antara daerah untuk pengelolaan potensi daerah 25 - 34 4 Mencegah pernikahan dini untuk membentuk generasi berkualitas 35 - 45 5 Pergeseran peran belian dalam pemeliharaan kesehatan perempuan Suku Sasak di saat kehamilan 55 - 64 Vol. 26 - No. 1 / 2013-01 TOC : 1, and page : 1 - 14 Peran kearifan lokal dalam resolusi konflik keyakinan beragama di Jawa Timur The role of local wisdom for religions conflict resolution in East Java Author : M. G. Bagus Ani Putra | [email protected] Fakultas Psikologi Abstract This research aimed to identify religions conflict and to find the resolutions based on localwisdom in East Java. This research used qualitative approach to study multiple cases. Eightparticipants were chosen after a snow ball technique sampling, utilizing indepth interviews,observation, and secondary data. The location was the “Mataraman” and “Tapal Kuda”areas, in Tulungagung and Jember, based on the fact that previously there were religionsconflict in those areas. The researcher chose open disfunctional physical conflicts based onreligions differences. The data were analysed using thematic analysis so that enabled to findnew themes. The results showed that there were similar roles in the local wisdom for conflictresolution in East Java. There were obedience to the leader of the society, the involvement ofthe leader, and collectivism, as the basis of tolerance within the society. Keyword : local, wisdom, conflict, resolution, religions, conflict, ., Daftar Pustaka : 1. De Dreu CKW & Gelfand MJ, (2007). The Psychology of Conflict and Conflict Management in Organizations. New York : Lawrence Erlbaum Associate 2. Kondalkar VG, (2007). Organizational Behavior. New Delhi : New Age International Limited Publisher 3. Poerwandari EK, (2007). Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia: Edisi Ketiga. Jakarta : LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 26, No. 1, tahun 2013, hal. 1-14 Peran kearifan lokal dalam resolusi konflik keyakinan beragama di Jawa Timur The role of local wisdom for religions conflict resolution in East Java M. G. Bagus Ani Putra Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286, Indonesia. E-mail: [email protected] Abstract This research aimed to identify religions conflict and to find the resolutions based on local wisdom in East Java. This research used qualitative approach to study multiple cases. Eight participants were chosen after a snow ball technique sampling, utilizing indepth interviews, observation, and secondary data. The location was the “Mataraman” and “Tapal Kuda” areas, in Tulungagung and Jember, based on the fact that previously there were religions conflict in those areas. The researcher chose open disfunctional physical conflicts based on religions differences. The data were analysed using thematic analysis so that enabled to find new themes. The results showed that there were similar roles in the local wisdom for conflict resolution in East Java. There were obedience to the leader of the society, the involvement of the leader, and collectivism, as the basis of tolerance within the society . Keywords: local wisdom, conflict resolution, religions conflict Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konflik keyakinan dalam beragama dan menemukan resolusinya berdasarkan kearifan lokal di Jawa Timur. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis studi kasus multikasus (multiplecase). Delapan partisipan dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan snow ball technique sampling hingga menemukan titik jenuh dalam memperoleh informasinya. Lokasi yang dipilih adalah perwakilan daerah Mataraman dan Tapal Kuda, yaitu Tulungagung dengan konflik Ahmadiyah dan Jember dengan konflik Ponpes Terbuka Robbany. Konflik yang dipilih adalah konflik fisik terbuka, disfungsional, dan bersumber dari keyakinan dalam beragama. Pengambilan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan data sekunder (data dokumentasi, data media, dan data pemerintah). Analisis yang digunakan adalah analisis tematik sehingga memungkinkan mendapatkan atau memperoleh tema-tema baru yang dapat memperhalus teori yang telah ada. Hasil penelitian ini terdapat kesamaan peran kearifan lokal untuk resolusi konflik keyakinan dalam beragama di Jawa Timur, yaitu adanya peran serta dari, dan kepatuhan masyarakat terhadap, tokoh masyarakat serta adanya gotong royong, (kolektivisme) sebagai dasar toleransi dalam masyarakat . Kata kunci: kearifan lokal, resolusi konflik, konflik keyakinan dalam beragama Indonesia merupakan negara multikultural yang multietnik, multiras, dan multiagama. Hubungan harmonis antar dan intern umat beragama menjadi hal yang sangat penting dalam negara yang multiagama seperti halnya Indonesia ini. Dengan dasar nilai Pancasila yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertamanya, berarti bahwa Indonesia adalah negara yang memegang teguh nilai-nilai agama, 1 Putra: “Peran kearifan lokal dalam resolusi konflik keyakinan beragama di Jawa Timur ” walaupun Indonesia bukanlah negara agama. Dasar agama diharapkan mampu menjadi sumber moral yang dapat dijadikan pedoman bagi sikap dan perilaku warga. Sayangnya, realitas menunjukkan bahwa konflik bernuansa agama seri ng terjadi di Indonesia. Dari tahun 1996 tercatat terjadi beberapa kali peristiwa konflik yang bernuansa sosial maupun agama, seperti kerusuhan di Situbondo tanggal 10 Oktober 1996, di Tasikmalaya 26 Desember 1996, di Karawang tahun 1997 dan Tragedi Mei pada tanggal 13, 15 Mei 1998, yang terjadi di Jakarta, Solo, Surabaya, Palembang, Medan, beserta peristiwa-peristiwa kerusuhan lainnya. Berikutnya, kasus pembakaran gereja di Halmahera pada 14-15 Agustus 2002, konflik Poso pada Desember 2003, penyerangan terhadap Huriah Kristen Batak Protestan (HKPB) dan penyerangan terhadap rumah-rumah pengikut Ahmadiyah di Lombok pada September 2002 adalah bagian dari kasus-kasus konflik yang melibatkan unsur agama di dalamnya. Berdasarkan laporan harian Kompas dan kantor b erita Antara, selama Januari 1990 hingga Agustus 2008, wilayah persebaran aksi damai terkait konflik keagamaan di Indonesia lebih luas dibandingkan dengan aksi kekerasan lainnya. Sementara insiden kekerasan terkait konflik keagamaan terjadi di 20 provinsi, insiden aksi damai terjadi di 28 dari total 33 provinsi di Indonesia. SETARA Institute juga mencatat sepanjang 2010 tak kurang terjadi 262 kasus pemaksaan kehendak, main hakim sendiri, dan kekerasan berkedok agama. Sebelumnya, data yang dihimpun Moderat M uslim Society (MMS) menyebutkan bahwa aksi kekerasan berkedok agama makin sering terjadi pasca “Orde Baru” tumbang. Laporan MMS 2010 mencatat terjadi 81 kasus anarkistis berlabel agama, angka ini meningkat 30 persen dari laporan 2009 yang mencatat 59 kasus . Dalam kehidupan beragama berlaku asas pluralisme yang mengakui kebenaran eksklusif masing-masing agama. Sementara itu warga negara memiliki kebebasan untuk menjalankan agama dan beribadah menurut agama dan keyakinan masing -masing. Hal tersebut seiring dengan perkembangan hak asasi manusia yang menjamin kebebasan setiap orang untuk beragama. Kebebasan di sini berarti bahwa keputusan beragama diletakkan pada tingkat individu. Dalam satu dasawarsa terakhir, beberapa tragedi kemanusiaan yang memilukan sekaligus mengkhawatirkan berlangsung silih berganti di Indonesia. Serentetan peristiwa kerusuhan sosial (riots) muncul di berbagai daerah dengan kasus-kasus mulai dari pemilikada, SARA, dan konflik sosial lain. Konflik sosial yang sejatinya merupakan bagian dari dynamic chance dan karenanya bersifat positif telah berubah menjadi amuk massa yang menakutkan dan menimbulkan kengerian. Tidak hanya eskalasi konflik yang kian meningkat, sifat konflik pun berkembang tidak hanya secara horizontal tetapi juga secara vertikal. Pemerintah memprediksi peristiwa kekerasan, konflik komunal, hingga benturan horizontal masih akan marak terjadi pada tahun 2013 (Kompas 2013). Dengan pernyataan ini, diindikasikan bahwa konflik sosial akan meningkat. Apabila konflik tersebut muncul dan konflik lebih bersifat disfungsional maka kerugian dan penderitaan masyarakat akan semakin meningkat. Jawa Timur yang memiliki penduduk sekitar 38 juta orang merupakan wilayah yang sangat pluralistik. Pluralitasnya bisa disebabkan karena keragaman agama, suku, budaya, dan juga adat-istiadat yang dimilikinya. Dengan berbagai keragaman ini, tentunya dapat menjadi peluang dan potensi munculnya perbedaan yang dapat berakibat pada munculnya konflik sosial. Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan teori contrast effect dari Moskowitz (2005) yang menyatakan bahwa perbedaan persepsi dan judgement akan semakin meningkat apabila individu/kelompok mendapatkan stimulus yang berbeda. 2 Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 26, No. 1, tahun 2013, hal. 1-14 Berdasarkan penyebabnya, konflik sosial di Jawa Timur memiliki banyak bentuk. Ada konflik antar nelayan di Selat Madura, konflik Syiah -Sunni di Sampang dan Pasuruan, konflik antaragama, konflik etnis (misal Sampang dengan Dayak). Salah satu konflik yang akan diteliti adalah konflik keyakinan dalam beragama. Bentuk konflik ini biasanya berakibat fatal karena pihak-pihak yang berkonflik menggunakan ideologi agama dalam memaksakan kehendaknya. Kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan konflik ini juga belum mampu menyelesaikan dengan baik. Oleh karena itu pemilihan topik ini sangat penting untuk dikaji lebih lanjut. Idealnya, isu-isu sosial dengan konflik keyakinan dalam beragama tidak boleh terjadi. Karena secara makro akan menganggu stabilitas nasional dan pembangunan bahkan secara mikro akan menimbulkan penderitaan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini perlu diidentifikasi konflik dan resolusinya dengan mengedepankan unsur kearifan lokal yang dijadikan modal sosial. Kearifan lokal menjadi penting dalam penelitian ini karena menurut Suryanto & Aniputra (2012) bahwa modal sosial yang berasal dari kearifan lokal dapat digunakan guna meredam dan mengantisipasi konflik sosial di Indonesia. Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat, maka permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimanakah peran kearifan lokal dapat digunakan untuk resolusi konflik keyakinan dalam beragama? Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dalam situasi yang wajar atau dalam natural setting. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kasus. Tipe penelitian ini ialah studi kasus multiple case. Studi kasus multiple case ialah kajian terhadap suatu kasus yang khusus dan dilakukan untuk memahami isu dengan lebih baik. Tipe ini juga mengembangkan dan memperhalus teori yang telah ada dengan membandingkan kasus/problem yang dikaji. Penelitian ini menumpukan perhatian terhadap pendekatan kajian kasus eksplanatoris karena berasaskan tipe pertanyaan penelitian, yaitu mengacu pada how (bagaimana). Pada kajian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: 1) dokumentasi data, penelitian ini menggunakan dokumentasi data mengenai konflik yang ada di media massa dan laporan intelijen (Badan Kesatuan Bangsa, Polit ik dan Perlindungan Masyarakat/Bakesbangpolinmas Kabupaten Jember dan Tulungagung), 2) wawancara dengan teknik wawancara terbuka-terarah (open-ended interview) dengan pelaku konflik dan birokrasi. Metode pengumpulan data ini digunakan untuk mengetahui konflik yang terjadi, 3) observasi alami (natural observation) pada kehidupan masyarakat untuk mengetahui sumber dan pola konflik yang terjadi. Sementara itu, alat pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah panduan wawancara dan observasi. Partisipan dalam penelitian ini tidak ditentukan di awal langkah karena menggunakan snow ball technique sampling. Artinya, karakteristik partisipan tidak ditentukan di awal penelitian dan mempe rhatikan keterwakilan informasi yang ada. Data akan terus digali dari partisipan yang berbeda hingga mendapatkan informasi yang jenuh. Oleh karena itu, peneliti akan memutuskan sendiri titik jenuh informasi (saturation point). Namun demikian, setidaknya peneliti sudah mempunyai gambaran partisipan yang akan diwawancarai di antaranya keterwakilan dari pihak-pihak yang berkonflik dan aparat/birokrasi untuk mengetahui sumber data primer dan dapat mencapai kredibilitas penelitian. 3 Putra: “Peran kearifan lokal dalam resolusi konflik keyakinan beragama di Jawa Timur ” Semua sumber data pada penelitian ini, baik data dokumentasi, data observasi , maupun data wawancara akan dianalisis menggunakan analisis tematik. Analisis tematik merupakan proses mengkodekan informasi yang dapat menghasilkan daftar tema, model tema, atau indikator yang kompleks, kualifikasi yang berkaitan dengan tema itu, atau perkara-perkara tunggal atau gabungan dari perkara yang telah disebutkan (Poerwandari 2007). Pola atau tema tersebut nampak seolah secara acak dalam kumpulan informasi yang telah ada. Selepas peneliti menemukan pola (seeing), peneliti akan mengklasifikasi atau mengkodekan pola tersebut (seeing as) dengan memberi label, definisi, atau deskripsi (Boyatzis 1998 dalam Poerwandari 2007). Dalam upaya menganalisis data, suatu tema dapat diidentifikasi pada peringkat wujud (manifest level), yaitu secara eksplisit dapat terlihat. Suatu tema juga dapat ditemukan pada peringkat terpendam ( latent level), yaitu tidak secara eksplisit nampak tetapi membayangi atau memberikan dasar terhadap tema tertentu. Tema-tema dapat diperoleh secara induktif dari data informasi atau dapat diperoleh secara deduktif dari teori atau kajian lepas (Boyatzis 1998 dalam Poerwandari 2007). Lokasi penelitian ini di wilayah Jawa Timur, terutama daerah tapal kuda dan Mataraman. Untuk membedakan sumber dan pola konflik yang terjadi pada kedua jenis daerah tersebut, daerah tapal kuda diwakili oleh Jember (konflik Robbany) dan Mataraman diwakili oleh Tulungagung (konflik Ahmadiyah). Penelitian dilakukan pada pertengahan awal hingga tengah tahun 2013. Hasil Penelitian dan Pembahasan De Dreu dan Gelfand (2007) menyatakan bahwa “conflict as a process that begins when an individual or group perceives differences and opposition between itself and another individual or group about interests and resources, beli efs, values, or practices that matter to.” Dari definisi tersebut tampak bahwa konflik merupakan proses yang mulai ketika individu atau kelompok mempersepsi terjadinya perbedaan atau opisisi antara dirinya dengan individu atau kelompok lain mengenai minat dan sumber daya, keyakinan, nilai, atau praktik-praktik lainnya. Robbins (2001) menyebut konflik sebagai “a process in which an effort is purposely made by A to offset the efforts of B by some form of blocking that will result in frustrating B in attaining his or her goals or furthering his or her interests ”. Dalam definisi ini tampak bahwa konflik dapat terjadi ketika usaha suatu kelompok dihambat oleh kelompok lain sehingga kelompok ini mengalami frustrasi. Kondalkar (2007) yang mengutip pendapat Thomas menyatakan bahwa konflik sebagai “process that begins when one party perceives that another party has negatively affected something that the first party cares about.” Proses konflik bermula ketika satu pihak mempersepsi bahwa pihak lain memiliki afeksi (perasaan) negatif. Kondalkar (2007) juga melanjutkan bahwa conflict “as a disagreement between two or more individuals or groups, with each individual or group trying to gain acceptance of its views or objective over others”. Dari pendapat ini Kondalkar melihat bahwa konflik merupakan ketidaksetujuan (disagreement) antara dua atau lebih individu atau kelompok yang mana masing-masing individu atau kelompok tersebut mencoba untuk bisa diterima panangan atau tujuannya oleh individu atau kelompok lain. Dilihat dari manifestasinya, Pondy (1969) menggambarkan adanya dua macam bentuk konflik, yaitu konflik yang laten dan konflik yang manifest. Konflik laten meliputi konflik yang dipersepsi dan dirasakan seseorang atau kelompok. Sebaliknya, konflik 4 Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 26, No. 1, tahun 2013, hal. 1-14 manifest meliputi konflik yang membutuhkan negosiasi artinya dap at terjadi secara dinamik antarindividu ataupun antarkelompok. Konflik ini sering memunculkan terjadinya penyimpangan (violence). Ditinjau dari tingkat analisisnya, maka konflik dapat diklasifikasi dalam beberapa tingkatan, yaitu: tingkatan individual, tingkatan kelompok, tingkatan organisasi. Pada tingkatan individual, konflik dapat terjadi karena predisposisi (seperti dogmatisme, persetujuan, motif kekuasaan), atau karakteristik pekerjaan (seperti ambiguitas kerja, anatomi pekerjaan), proses konfliknya meliputi konflik pada kondisi motivasi, kognisi, afeksi, dan efeknya dapat terjadi pada kesejahteraan dan kesehatan, tingkat absensi , dan pindah kerja (Kondalkar 2007). Ditinjau dari fungsinya bagi individu ataupun organisasi, Kondalkar (2007) melihat bahwa konflik itu dapat dibedakan dalam dua macam yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik dikatakan fungsional apabila : 1) konflik dapat meningkatkan kekompakan anggota dalam organisasi sehingga tu juan kelompok menjadi prioritas, 2) konflik dapat mendorong munculnya inovasi dan kreativitas ketika merasa adanya semangat berkompetisi di dalam kelompok, 3) konflik dapat meningkatkan lingkungan kerja dan meningkatkan kesempatan untuk pengembangan diri (self-development) suatu kelompok sehingga mendorong terbentuknya normas kelompok, 4) meningkatkan budaya kerja yang mendukung peningkatan berbagai sistem dalam organisasi dan akhirnya pertumbuhan dapat tercapai. Konflik menjadi disfungsional ketika dalam konflik tersebut dapat diidentifikasi a danya beberapa gejala berikut: 1) ketika konflik tidak mendorong adanya solusi, 2) ketika tujuan dasar (basic goals) organisasi ditolak, 3) orang diperlakukan tidak b ertanggung jawab, yang menyebabkan ketidakpercayaan dan berkembangnya antagoni sme dan konflik, 4) konflik mendorong terjadinya peningkatan tingkat ketidakhadiran dan keluarnya anggota kelompok, 5) munculnya gaya manajemen ganda yang menghasilkan kebingungan dan konflik disfungsional, 6) terjadinya ketidaksetujuan dalam manajemen yang berakibat pada disloyalitas dan hilangnya ketinginan anggota untuk menunjukkan kreativitas kerja. Pemahaman tentang tahapan konflik ini sangat penting untuk dipahami, karena dengan pemahaman ini diharapkan konflik akan dapat diselesaikan dengan baik. Pada studi ini, eskalasi konflik akan dicoba untuk dilihat, apakah prosesnya juga mengikuti pola eskalasi yang tersebut. Apabila proses konflik seperti yang dikemukakan oleh Pondy (1969) dan ahli lain seperti di atas, maka konflik keyakinan dalam beragama akan mendukung pola yang ada, namun apabila tidak, maka variasi pola eskalasi konflik yang ditemukan di lapangan akan menjadi teori baru yang dapat menambah khasanah keilmuan psikologi, khususnya pola dan eskalasi konflik. Resolusi konflik Konflik, walaupun juga memiliki efek positif sebagaimana yang diterangkan di atas, namun efek negatifnya harus dapat dihindarkan, terlebih jika konflik tersebut sudah dalam bentuk kekerasan fisik yang dapat mengancam nyawa manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan resolusi konflik atau manajemen konflik. Conflict management atau manajemen konflik adalah upaya pencegahan konflik dari kekerasan tanpa harus mencapai pemecahan masalah (Susan 2010). Menurut Hugh Miall, manajemen konflik adalah seni intervensi yang tepat guna mencapai pembuatan politik yang stabil (political settlement), terutama oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan sumber daya yang besar untuk menciptakan tekanan terhadap para pihak yang berkonflik agar tetap dalam 5 Putra: “Peran kearifan lokal dalam resolusi konflik keyakinan beragama di Jawa Timur ” kondisi stabil (Susan 2010). Selain itu, terdapat democratic conflict governance yang dapat dimengerti sebagai dinamisasi hubungan antara berbagai aktor dan lembaga dalam tata kelola unsur-unsur konflik dalam suatu ruang politik inklusif (inklusive political area) yang ditandai oleh aktivitas memersuasi, memusyawarahkan, dan mengimplementasikan kebijakan perdamaian yang telah tercapai. Suatu kebijakan perdamaian adalah hasil dari musyawarah pihak-pihak terlibat dalam konflik yang harus diimplementasikan oleh pihak terlibat (Susan 2010). Sedangkan resolusi konflik sebagaimana diutarakan oleh Dharmawan (2006), pada umumnya melalui dua pendekatan: pertama, resolusi konflik berbasis atau berorientasi nilai-kultur. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan simbol -simbol dan norma kultural sebagai pemersatu pihak yang berkonflik. Kedua , resolusi konflik berbasis atau berorientasi pada pengembangan struktur atau kelembagaan. Hal itu dapat berwujud, diadakannya forum komunikasi, memberdayakan ruang publik , serta membangun kesepakatan bersama (Dharmawan 2006). Efektivitas dari dua model pendekatan resolusi konflik di atas tentu harus melihat konteks serta latar belakang terjadinya konflik. Konteks di sini dapat dipahami seperti, di mana konflik terjadi, siapa yang terlibat konflik. Sedangkan latar b elakang dapat diartikan sebagai asal-muasal atau penyebab terjadinya konflik tersebut. Sedangkan menurut Sriyanto (2007), untuk menyelesaikan konflik dikenal dengan beberapa istilah yakni 1) pencegahan konflik; pola ini bertujuan untuk mencegah munculnya kekerasan dalam konflik, 2) penyelesaian konflik; bertujuan mengakhiri kekerasan melalui persetujuan perdamaian, 3) pengelolaan konflik; bertujuan untuk membatasi atau menghindari kekerasan melalui atau mendorong perubahan piak -pihak yang terlibat agar berlaku positif, 4) resolusi konflik; bertujuan menangani sebab -sebab konflik dan berusaha dan berusaha membangun hubungan baru yang relatif bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan, 5) transformasi konflik; yakni mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dengan mengalihkan sumber kekuatan negatif dari sumber perbedaan kepada kekuatan positif (Sriyanto 2007). Kearifan lokal Menurut Sartini (2004), local wisdom berarti gagasan -gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh masyarakatnya. Kearifan lokal atau tradisional adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Dijelaskan pula bahwa kearifan lokal atau tradisional merupakan bagian dari etika dan moralitas yang membantu manusia untuk menjawab pertanyaan moral apa yang harus dilakukan, bagaimana harus bertindak khususnya di bidang pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam (Stanis et al. 2005 dalam Suryanto 2012). Sejalan dengan pemahaman tentang kearifan lokal di atas, Kurniasari dan Reswati (2011) menuliskan bahwa kearifan lokal sebagai kebijaksanaan setempat (local wisdom) atau pengetahuan setempat (local knowledge) atau kecerdasan setempat (local genius), merupakan pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam menjawab berbagai masalah dalam memenuhi kebutuhan mereka (Kurniasari & Reswati 2011). Kearifan lokal merupakan suatu gagasan konseptual yang hi dup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat, berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai profan (Sartini 2004). 6 Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 26, No. 1, tahun 2013, hal. 1-14 Menurut Koentjoroningrat (1964), kearifan lokal dapat menjelma dalam berbagai bentuk seperti ide, gagasan, nilai, norma dan peraturan dalam ranah kebudayaan, sedangkan dalam kehidupan sosial dapat berupa sistem religius, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian hidup, dan sistem teknologi dan peralatan (Kurniasari & Reswati 2011). Menurut I Ketut Gobyah seperti dikutip Sartini (2004) berpendapat bahwa kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas (Sartini 2004). Bentuk kearifan lokal yang dimiliki suatu daerah akan berbeda dengan daerah lainnya sesuai dengan setting yang dihadapi. Setting lingkungan yang spesifik akan menyebabkan perbedaan pengetahuan seseorang dalam memaknai pengaruh lingkungan terhadap kehidupannya (Kurniasari & Reswati 2011). Kearifan lokal merupakan produk masa lalu yang patut secara terus -menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang dikandung nya dianggap universal (Sartini 2004). Kearifan lokal sebagai strategi resolusi keyakinan dalam beragama Kasus-kasus konflik sosial di Indonesia dapat ditengarai karena gagalnya masyarakat Indonesia untuk membangun suatu interaksi sosial. Ketidakberhasilan dalam mengembangkan interaksi sosial tersebut disadari bahwa bangsa Indonesia merupakan suatu negara yang amat beragam seperti suku, agama, bahasa, dan budaya. Latar belakang keragaman tersebut memang menciptkan potensi konflik yang bisa mengakibatkan memudarnya nilai-nilai kearifan lokal yang berupa modal sosial. Teezzi, Marchettini, dan Rosini (2002) mengatakan bahwa akhir dari sedimentasi kearifan lokal ini akan mewujud menjadi tradisi atau agama. Dalam masyarakat kita, kearifan-kearifan lokal dapat ditemui dalam nyayian, pepatah, sasanti, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari -hari. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai -nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai -nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari -hari. Melihat realitas itu maka mengembangkan kearifan lokal yang menjadi modal sosial dapat dijadikan alternatif solusi untuk menyelesaikan konflik sosial di Indonesia. Mengapa modal sosial bisa menjadi solusi efektif untuk mengatasi dan mencegah konflik sosial di Indonesia? Hermawanti dan Rinandari (2005) mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya merupakan masyarakat komunal yang mempunyai banyak nilai yang dapat menguatkan modal sosial. Modal sosial tersebut sebenarnya merupakan salah satu alternatif untuk memberdayakan masyarakat. Modal sosial dapat digunakan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat karena memberikan pencerahan kebersamaan, toleransi, dan partisipasi. Fukuyama (1995) menambahkan bahwa modal sosial adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat yang diciptakan dan ditransmisikan melalui mekanisme kultural seperti tradisi, agama, atau kebiasaan sejarah. Kalau kearifan lokal menjadi modal sosial, maka proses tersebut dapat menumbuhkan komunitas spontan yang bergantung pada kepercayaan. Kepercayaan 7 Putra: “Peran kearifan lokal dalam resolusi konflik keyakinan beragama di Jawa Timur ” sendiri ditentukan secara kultural yang dapat menghidupkan pengharapan berperilaku normal, jujur, dan kooperatif demi kepentingan bersama dalam suatu komunitas masyarakat. Berdasarkan pandangan itu menjadi pijakan untuk menjelaskan bahwa modal sosial yang berasal dari kearifan lokal dapat digunakan guna meredam dan mengantisipasi konflik sosial di Indonesia. Kearifan lokal akan menjadi modal sosial karena dengan modal sosial yang berasal dari kebijaksanaan lokal dapat menjadi perekat sosial. Ketika dalam suatu masyarakat telah tumbuh modal sosial yang baik, maka tidak akan terjadi konflik sosial. Perbedaan-perbedaan kepentingan, masalah-masalah yang timbul karena tujuan berbeda, atau perebutan akses sumber daya dapat diselesaikan dengan cara bijaksana dan damai. Cara ini dapat ditempuh karena suatu masyarakat yang memiliki modal sosial telah memiliki pencerahan kebersamaan, toleransi, dan partisipasi. Hal lain yang dimiliki modal sosial dalam suatu masyarakat yaitu adanya kepercayaan yang tumbuh pada komunitas yang diilandasi dengan kejujuran, kooperatif, dan tingkat kesadaran demi kepentingan bersama. Modal sosial dapat dijadikan peredam konflik karena perbedaan -perbedaan tujuan yang mengemuka itu dapat diatasi dengan rasa kebersamaan, kepercayaan, kejujuran, dan saling menghargai. Bermodalkan unsur-unsur ini yang merupakan variabel penentu bagi terciptanya modal sosial, maka selebar apapun jurang perbedaan akan dapat diselesaikan dengan damai. Modal sosial sebagai solusi untuk mencegah atau mengatasi konflik bisa berhasil dengan baik apabila didukung faham multikulturalisme. Multikulturalisme memberikan sumbangan penting guna mengembangkan modal sosial karena melihat realitas keanekaragaman kultural di Indonesia. Modal sosial dapat dijalankan dengan tuntas apabila tumbuh kesediaan untuk mengakui adanya keberagaman. Sebaliknya tidak ada pengakuan terhadap keberagaman yang melingkupi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka modal sosial tidak dapat ditumbuhkan dengan semestinya. Kearifan lokal dalam resolusi konflik keyakinan beragama di Jember Resolusi konflik keyakinan dalam beragama di Jember dapat mun cul karena beberapa hal berikut: 1) Adanya kesepakatan untuk tidak melaksanakan kegiatan apapun bagi kelompok Robbany serta masyarakat diminta untuk menahan diri dari segala aktivitas yang mengarah kepada agresivitas. Dengan kata lain, masing -masing pihak sepakat untuk melakukan status quo hingga kondisi keamanan dan ketertiban pulih kembali. Kesepakatan ini telah dimediasi oleh Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan. Hingga laporan ini ditulis, kelompok Robbany sudah tidak melakukan aktivitas apapun. Bahkan beberapa santri telah meninggalkan kompleks pondok pesantren terse but. 2) Adanya peran serta tokoh masyarakat untuk melakukan mediasi bagi resolusi konflik tersebut. Tokoh masyarakat tersebut antaranya dari tokoh Muhammadiyah dan NU setempat yang dianggap oleh kedua belah pihak (warga dan kelompok Robbany) sebagai tokoh yang netral. 3) Kesigapan Pemerintah Daerah dan aparat keamanan untuk mencegah dan memediasi konflik yang terjadi diantara dua pihak tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan tiga kali pertemuan mediasi yang dilakukan Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Jember serta Polres Jember dalam jangka waktu yang tidak lama setelah ada laporan protes pertama dari warga. Bahkan aparat keamanan telah berupaya mengamankan dan mencegah konflik pada hari yang diagendakan kerja bakti oleh pihak Robbany sehingga aksi pemukulan terhadap seorang warga tidak meluas kepada konflik fisik susulan. 8 Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 26, No. 1, tahun 2013, hal. 1-14 Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Jember termasuk kawasan tapal kuda di Jawa Timur sebagai provinsi yang multi-kultural. Menurut Ayu Sutarto (2004), setidaknya ada 10 wilayah kebudayaan (subculture) di Jawa Timur, ditambah dua budaya lain (Cina dan Arab). Hal ini yang membedakan Jawa Timur dengan provinsi lain yang mengapitnya, yaitu Jawa Tengah dan Bali yang termasuk mono -kultural. Dengan kondisi yang multikultural ini, memungkinkan Jawa Timur, khususnya daerah tapal kuda seperti Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang , dan Probolinggo rawan terhadap konflik. Beberapa peristiwa yang menjadikan pembenar justifikasi tersebut antara lain: 1) Peristiwa Jenggawah, konflik antara petani dan pihak PTPN X di Jember, 2) Aksi pembakaran gereja di Situbondo tahun 1995, 3) Kasus perebutan tanah antara penduduk dan militer di Sukorejo Jember, 4) Aksi pembantaian dengan isu Ninja pada tahun 1998, 5) Aksi masyarakat ketika Gus Dur dilengserkan dari kursi kepresidenan tahun 2002, dan 6) Aksi bentrok massa antara Ponpes Darus Solihin Puger dengan warga tanggal 11 September 2013. Peristiwa -peristiwa tersebut secara langsung mencitrakan wilayah-wilayah tersebut beserta komunitas pendukungya sebagai tempat bersemainya kekerasan karena latar belakang budaya Madura sebagai warga mayoritas. Tentu saja asumsi tersebut tidak selamanya benar, karena pada dasarnya peristiwa kekerasan tidak hanya menjadi karakteristik masyarakat di wilayah ini dan ada latar belakang serta setting politik yang menyebabkan peristiwa-peristiwa itu terjadi. Padahal dalam hal kebudayaan, masyarakat di wilayah Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dan Probolinggo mempunyai keunikan dan karakteristik yang menjadikan wilayah ini dinamakan Pendhalungan. Pendhalungan dalam konteks wacana kebudayaan merupakan tema baru dan belum banyak mendapat perhatian serius dari para pakar budaya. Kenyataan tersebut memang bisa dimaklumi, karena dalam konteks wilayah kebudayaan dan geografis, Pendhalungan memang berada pada ‘ruang lain kebudayaan .’ Mengapa dikatakan demikian? Dari sisi posisi dan wilayah, Pendhalungan hanya merupakan satu wilayah kebudayaan (cultural area) di bagian timur Provinsi Jawa Timur (meliputi Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Lumajang) dan jauh dari pusat informasi sehingga menjadikannya sebagai `liyan' (the other) yang kurang diminati. Di samping itu, masyarakat Pendhalungan dianggap kurang memiliki atraksi kultural yang bisa dijadikan ikon seperti halnya wilayah kebudayaan lain di Jawa Timur (semisal Tengger, Osing, Panaragan, Mataraman, Arek, Madura, ataupun Samin) sehingga kurang banyak kajian yang mendalaminya. Sampai saat ini, dikarenakan keterbatasan kajian dan referensi, pengertian tentang Pendhalungan masih kabur. Tidak ada kejelasan mulai kapan sebenarnya istilah `Pendhalungan' digunakan. Memang dalam praktiknya, masyarakat awam seringkali mengatakan bahwa ketika orang Jawa bercampur dan berinteraksi dengan orang Madura maka lahirlah Pendhalungan. Beberapa pakar sepertinya banyak yang menggunakan pemaknaan seperti itu. Raharjo (2006) memberikan definisi sederhana tentang Pendhalungan sebagai sebuah percampuran antara budaya Jawa dan Madura atau masyarakat Madura yang lahir di wilayah Jawa dan beradaptasi denga n budaya Jawa sehingga memunculkan akulturasi budaya. Memang ketika membicarakan Pendhalungan, citra yang lebih banyak muncul adalah perpaduan antara dua tradisi besar, Jawa dan Madura. Pendapat tersebut tentu tidak lepas dari fakta bahwa kedua etnis tersebut merupakan warga mayoritas di wilayah ini. Tesis tentang perpaduan dan adaptasi budaya memang terjadi meskipun lebih banyak berlangsung di pusat dan pinggiran kota, meskipun pada akhirnya tetap berorientasi pada budaya Jawa. Di Jember, misalnya, interaksi antara warga Madura dan Jawa 9 Putra: “Peran kearifan lokal dalam resolusi konflik keyakinan beragama di Jawa Timur ” melahirkan sebuah bahasa Jawa dialek Jember yang mempunyai perbedaan dalam struktur dengan bahasa Jawa pada umumnya. Beberapa definisi dan contoh di atas sepintas memang sudah mewakili definisi Pendhalungan dalam perspektif perpaduan budaya, namun citra yang dimunculkan dari definisi semacam ini adalah adanya proses subordinasi terhadap budaya Madura oleh budaya Jawa, meskipun kondisi tersebut tampak sebagai sebuah proses alamiah. Dengan kata lain budaya Jawa berposisi sebagai ordinat, sedangkan etnis Madura sebagai subordinat yang berusaha untuk beradaptasi dan kemudian `menjadi Jawa' secara kultural. Pengertian tersebut sejalan dengan makna kata `Pendhalungan' yang diberikan oleh Prawiroatmodjo (1985) dalam Bausastra Jawa -Indonesia II. Menurutnya, secara etimologis Pendhalungan berasal dari dasar Bahasa Jawa dhalung yang berarti "periuk besar". Dalam konsep simbolik, `periuk besar' bisa didefinisikan sebagai tempat bertemunya bermacam masyarakat yang berbeda etnis dan kebuda yaan kemudian saling berinteraksi dalam ruang dan waktu sehingga melahirkan varian baru kebudayaan yang disebut Pendhalungan. Membicarakan Pendhalungan dalam konteks yang lebih luas, tentu tidak bisa melepaskan keberadaan etnis lain, selain Jawa dan Madura . Tionghoa, Arab, dan Osing, meskipun dianggap sebagai minoritas, mereka juga ikut berpartisipasi dalam proses sosial yang terjadi di masyarakat. Dan hal itu tidak berlangsung dalam waktu yang singkat. Di Jember, misalnya, sejak migrasi era kolonial sebaga i bentuk mobilisasi massa oleh pihak kolonial (dalam hal ini Belanda) telah menghasilkan struktur masyarakat multietnis yang mendominasi wilayah Jember. Dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut, sebuah proses budaya dalam masyarakat secara kontinyu berlangsung dalam nuansa damai. Mereka saling berinteraksi dan beradaptasi untuk saling melengkapi berdasarkan peran masing -masing. Etnis Tionghoa dan Arab, misalnya, berperan sebagai pedagang. Etnis Madura lebih banyak berperan sebagai pekerja kebun dan petani serta sebagian kecil berperan dalam dunia pendidikan pesantren sebagai kyai dan ustadz. Sementara etnis Jawa dan Osing mengambil peran sebagai petani, pendidik (formal), dan aparat birokrasi. Meskipun saat ini peran tersebut sudah ada yang berubah, tetapi secara umum bisa dikatakan tetap berpola demikian. Saat ini, dalam masyarakat Pendhalungan yang multietnik telah terjadi persilangan peran sosial terutama dalam pilihan organisasi sebagai akibat dari saling berinteraksinya budaya mereka. Saat ini, misalnya, sudah banyak warga etnik Madura yang memilih untuk menjadi pegawai pemerintah maupun pendidik formal sehingga pekerjaan tersebut bukan lagi menjadi dominasi etnis Jawa. Selain membicarakan Pendhalungan sebagai proses perpaduan, sebenarnya kita juga bisa membicarakan Pendhalungan dalam konteks masyarakat multikultural. Hal ini disebabkan ditemukannya data tentang perpaduan yang menghasilkan sebuah budaya baru, di wilayah kebudayaan ini juga bisa dilihat adanya budaya masing -masing etnis yang tetap dipertahankan dalam sebuah proses sosial yang menempati ruang dan waktu yang sama. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari mereka berinteraksi, tetapi mereka tetap kukuh dalam menjalankan aktivitas budaya sesuai dengan identitas masing -masing demi terjaganya jati diri dan, menurut istilah Barker (2004:209), absolutisme etnis. Hal itu membuktikan tesis yang dilontarkan Pietersen bahwa meskipun terjadi proses hibridasi ketika berada dalam ranah interaksi sosial, identitas etnis tidak terhapus begitu saja dalam tataran kognitif. 10 Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 26, No. 1, tahun 2013, hal. 1-14 Di Jember, misalnya, kondisi tersebut sangat tampak ketika kita melihat aktivitas budaya di wilayah selatan dan utara. Sebagai produk segregasi etnis ala kolonial, masyarakat etnis Jawa yang menempati wilayah selatan Jember (seperti Ambulu, Wuluhan, Balung, Puger, Gumukmas, Kencong, Jombang, Umbulsari, dan Semboro) sampai saat ini masih mempraktikkan produk budaya Jawa baik dalam hal bahasa, kesenian, maupun adat-istiadat lainnya. Masyarakat Jawa di Ambulu dan Wuluhan, misalnya, sampai saat ini masih melestarikan kesenian Reog yang berasal dari nenek moyangnya di Ponorogo. Di samping itu, hampir semua masyarakat di selatan juga menggemari Wayang Kulit, Jaranan, dan Campursari. Sedangkan untuk urusan pendidikan mereka tetap berorientasi pada pendidikan formal, meskipun di sana juga terdapat pondok pesantren yang menyebar hampir merata. Di wilayah utara, masyarakat tetap bertahan pada orientasi budaya Madura. Bahasa Madura merupakan bahasa sehari-hari masyarakat di Kecamatan Arjasa, Jelbug, Sukowono, Kalisat, Sumberjambe, Ledokombo, Mayang, dan sebagian Pakusari. Di samping ludruk ala Madura, masyarakat di sana gemar melihat pertunjukan Hadrah sebagai kesenian pesantren yang menjadi orientasi pendidikan etnis Madura. Pengajian juga menjadi acara favorit karena di samping mendapatkan wejangan-wejangan tentang Islam, mereka juga bisa bertemu dengan para Lorah (sebutan untuk kyai) ataupun Gus (anak kyai) yang dianggap bisa mendatangkan berkah dan keselamatan bagi kehidupan warga. Berdasarkan uraian karakteristik masyarakat Jember tersebut maka ada beberapa potensi kearifan lokal yang bisa digunakan untuk menjadi bekal re solusi konflik di Jember, yaitu: mempunyai keterbukaan terhadap informasi dan budaya dari luar , religius dan sangat mematuhi pemimpin agama (spiritual leader), menyukai gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan, dan rembug desa sebagai implementasi musyawarah dalam kehidupan warga. Pada kasus konflik keyakinan dalam beragama di Jember ini maka kearifan lokal yang digunakan untuk bekal resolusi konflik adalah religius dan sangat mematuhi pemimpin/tokoh agama. Hal ini ditunjukkan dengan peran atau keterlibatan aktif tokoh agama, seperti Ustadz Mulyono dan Drs. Sunardi (tokoh masyarakat) dan Ustadz Heri Yudi Siswono (tokoh Robbany). Dengan adanya keterlibatan aktif tokoh masyarakat dan tokoh jamaah ini maka bentrokan atau konflik terbuka antara warga dengan kelompok Robbany dapat dihindarkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Kondalkar (2007) bahwa key person yang mempunyai keterlibatan aktif dapat mengurangi konflik yang terjadi. Terlebih jika para anggota kelompok mempunyai loyalitas terhadap key person tersebut. Kearifan lokal dalam resolusi keyakinan beragama di Tulungagung Resolusi konflik keyakinan dalam beragama di Tulungagung dapat mun cul karena beberapa hal berikut: 1) Kemauan dari key person Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatan yang berkaitan dengan ajaran Ahmadiyah. Koordinator Ahmadiyah Gempolan merasa sebagai kelompok minoritas memilih untuk mengalah dan tidak melawan ketika diminta untuk menutup aktivitas di masjid Ahmadiyah. Bahkan meskipun ia terpaksa, koordinator Ahmadiyah menuliskan pernyataan menutup masjid Ahmadiyah dan menghentikan kegiatan Ahmadiyah di Gempolan untuk selamanya. Dengan kata lain, pihak Ahmadiyah sepakat untuk melakukan status quo. 2) Adanya peran serta tokoh masyarakat untuk melakukan mediasi bagi resolusi konflik tersebut. Tokoh masyarakat tersebut antaranya dari tokoh Muhammadiyah dan NU setempat yang dianggap oleh kedua belah pihak (warga dan kelompok Ahmadiyah) sebagai tokoh yang netral. 3) 11 Putra: “Peran kearifan lokal dalam resolusi konflik keyakinan beragama di Jawa Timur ” Jumlah kelompok Ahmadiyah yang minoritas (tidak lebih dari 8 orang) dianggap oleh masyarakat mempunyai aktivitas dan ajaran yang tidak menarik. Terlebih, aliran ini bermukim dan beribadah secara eksklusif sehingga warga tidak tahu dan tidak tertarik terhadap ajaran Ahmadiyah. Dengan kata lain, aktivitas aliran yang tidak menarik menjadi salah satu resolusi konflik keyakinan dalam beragama. 4) Masyarakat yang kontra terhadap kelompok Ahmadiyah merasa tidak mempunyai konfl ik personal dengan koordinator Ahmadiyah karena yang bersangkutan dianggap berjasa menjadi koordinator pembayaran tagihan listrik bagi warga lain. Akibatnya, konflik segera mereda karena personal koordinator yang tetap mampu bersosialisasi. Meski setelah kejadian konflik tersebut, yang bersangkutan agak menutup diri karena trauma. Menurut koordinator Ahmadiyah, warga yang merusak masjid Ahmadiyah justru didominasi warga luar Desa Gempolan. Istilah Mataraman terkait dengan budaya Mataraman sebagai bagian sub -wilayah sosiokultural di Jawa Timur. Lingkup subwilayah yang dimaksud merupakan eks wilayah Karesidenan Madiun dan Kediri. Wilayah tersebut terbagi menjadi Mataraman Kulon (Kabupaten Pacitan, Ngawi, Magetan, Ponorogo) dan Mataraman Wetan (Nganjuk, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Blitar, Madiun). Pembagian dua wilayah Mataraman berkaitan dengan erat dan longgarnya budaya Jawa di wilayah bersangkutan. Kepekatan sosiokultural Mataram lebih dijumpai di Mataraman Kulon ketimbang Mataraman Wetan. Mataraman Wetan menjadi kawasan yang lebih terbuka untuk migran sehingga corak sosiokultural Jawa dan Islam di wilayah itu relatif bersentuhan dengan sosiokultural lain. Sosiokultural Mataraman Wetan bersentuhan corak budaya Hindu, Buddha, Kristen, dan kolonial. Difusi budaya Mataram/Mataramisasi di Jawa Timur bahkan sudah dilakukan sejak era Sultan Agung dan Pangeran Diponegoro. Namun kemajuan zaman terkesan kian meninggalkan salah satu cerita sejarah ini. Mataraman menjadi menarik pertama -tama karena sejarah, nilai-nilai hidup yang dijalani beserta keseluruhan aspek kebudayaannya, dan tentu saja keturunan Mataraman itu sendiri. Salah satu tradisi dan nilai hidup Jawa-Mataraman menekankan pada praktik tirakat. Tiga laku hidup khas Mataraman, yaitu, makan jika bena r-benar lapar, minum jika benar-benar haus, dan tidur jika benar-benar mengantuk, menimbulkan kepemilikan waskito, kemampuan mengetahui sesuatu sebelum segala sesuatunya terjadi. Melalui ajaran-ajaran moral leluhur komunitas Mataraman, memegang teguh nilai -nilai kebajikan hidup yang relevan hingga sekarang. Di antaranya, sangkan paraning dumadi saka karsaning Gusti, teguh rahayu saka berkahi Gusti , ing sung suwun langgeng tan ana sambikala dunyo lan akhirat. Maknanya, ke manapun kita pergi sudah ada yang mengatur, yaitu Sang Pencipta, dan Tuhan memberkati setiap nafas kehidupan lahir dan batin umat manusia sempurna. Buah dari penerapan nilai kebajikan tersebut, yang secara intensif ditanamkan lewat pendidikan keluarga generasi Mataraman terdahulu, kualitas h idup keturunan Mataraman cenderung memiliki citra positif. Di ant aranya, tidak bercerai, jujur—di beberapa organisasi, keturunan Mataraman dipercaya sebagai bendahara—tidak berhutang, citra hidup guyub, unggah-ungguh yang kental dalam berelasi, hormat kepada orang tua, dan pendidikan anak-anak Mataraman sebagian besar berhasil (berpendidikan tinggi dan berprestasi secara akademik). Budaya Mataraman yang ada di Tulungagung mempunyai sifat atau karakteristik yang sabar, santun, paternalistik, gotong royong, dan aristokrat. Bahkan kolektivitas masyarakat Tulungagung merupakan pencerminan dari penamaan daerah itu yang 12 Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 26, No. 1, tahun 2013, hal. 1-14 berarti pertolongan agung. Dengan demikian, masyarakat Tulungagung mempunyai karakter yang mengandalkan gotong royong. Berdasarkan uraian karakter masyarakat Tulungagung tersebut maka kearifan lokal yang digunakan untuk resolusi konflik dalam kasus ini adalah: Keterlibatan tokoh masyarakat untuk resolusi konflik dan adanya nilai gotong-royong di masyarakat Tulungagung merupakan dasar untuk memuncul kan toleransi. Hal ini dibuktikan dengan konflik sosial yang tidak melebar ke konflik personal terhadap koordinator Ahmadiyah. Peran kearifan lokal dalam resolusi konflik keyakinan beragama di Jawa Timur Sedangkan fokus penelitian ini adalah untuk menganal isis peran kearifan lokal terhadap resolusi konflik keyakinan beragama di Jawa Timur sebagai model penyelesaian konflik. Gambar 1. Model resolusi konflik berbasis kearifan lokal Konflik disfungsional fisik yang terjadi pada konflik keyakinan beragama dapat diresolusi dengan kearifan lokal sebagaimana berikut: Keterlibatan dan kepatuhan terhadap tokoh masyarakat sebagai key person dalam penyelesaian konflik. Dalam kedua kasus di Jember dan Tulungagung nampak bahwa masyarakat masih mematuhi tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang dianggap mempunyai netralitas dan pengaruh yang besar terhadap penyelesaian konflik. Hal ini senada dengan pernyataan Kondalkar (2007) bahwa key person dalam suatu kelompok masyarakat mempunyai peranan yang signifikan untuk penyelesaian konflik. Dengan kata lain tokoh masyarakat menjadi katalisator dalam resolusi konflik. Kedua daerah dalam kedua kasus tersebut mempunyai kebudayaan Jawa yang masih kental. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebudayaan Jawa yang kental masih bercorak kepada feodalisme, yaitu public figure sangat dihargai dan ditaati pendapatnya. Apalagi jika tokoh masyarakat ini berasal dari tokoh agama yang netral maka sangat dihargai oleh masyarakat setempat karena karakteristik masyarakat kedua daerah termasuk religius. Bahkan religiusitas dan ketaatan terhadap tokoh agama ini diinternalisasi oleh masyarakat setempat dengan 13 Putra: “Peran kearifan lokal dalam resolusi konflik keyakinan beragama di Jawa Timur ” budaya-budaya tertentu. Hal inilah yang disebut oleh Sartini (2004) sebagai kearifan lokal (local wisdom) karena merupakan karakteristik yang khas dari kedua daerah tersebut. Gotong royong (kolektivitas) sebagai dasar toleransi dalam masyarakat. Dalam pepatah Jawa Timur, “Siro yo ingsun, ingsun yo siro” (kamu adalah aku dan aku adalah kamu), sebagai wujud empati sebagai dasar toleransi dalam masyar akat. Teezzi, Marchettini, dan Rosini (2002) menyatakan bahwa pepatah yang diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari bahkan menjadi budaya maka termasuk sebagai kearifan lokal ( local wisdom). Kedua potensi kearifan lokal ini dapat digunakan sebagai resol usi konflik untuk kasus konflik keyakinan dalam beragama dengan karakteristik daerah yang relatif sama dengan karakteristik masyarakat di Jember dan Tulungagung, diantaranya religius dan mempunyai budaya gotong royong (kolektivisme). Simpulan Berdasarkan hasil penelitian maka peran kearifan lokal yang digunakan untuk resolusi keyakinan beragama di Jawa Timur adalah keterlibatan dari dan kepatuhan terhadap tokoh masyarakat, serta gotong royong (kolektivitas) sebagai dasar toleransi dalam masyarakat. Daftar Pustaka De Dreu CKW & Gelfand MJ (2007) The Psychology of Conflict and Conflict Management in Organizations. New York: Lawrence Erlbaum Associate. Dharmawan AH (2006) Konflik sosial dan resolusi konflik: analisis sosio-budaya (dengan fokus Kalimantan Barat). Dalam: Seminar dan Lokakarya Nasional Pengembangan Perkebunan Wilayah Perbatasan Kalimantan, 10-11 Januari 2006, Pontianak. Hermawanti M & Rinandari (2005) Pemberdayaan Masyarakat Adat, IRE. Kondalkar VG (2007) Organizational Behavior. New Delhi: New Age International Limited Publisher. Konflik Sosial Masih Jadi Ancaman (2013) http://nasional.kompas.com/read /2013/01/07 /1524138/ Konflik.Sosial.Masih.Jadi.Ancaman.2013. Diakses 2 Desember 2012. Kurniasari N & Reswati E (2011) Kearifan lokal masyarakat Lamalera: sebuah ekspresi hubungan manusia dengan laut. Buletin Riset Sosek Kelautan dan Perikanan 6 (2): 1726. Poerwandari EK (2007) Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia: Edisi Ketiga. Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Pondy LR (1969) Organization conflict, concepts, and models. Administrative Science, pp 296-320. Robbins SR (2001) Organizational Behaviour, Ninth Edition. New Delhi: Prentice Hall. Sartini (2004) Menggali kearifan lokal nusantara: sebuah kajian filsafati. Jurnal Filsafat Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada 37 (2):21-34. Sriyanto A (2007) Penyelesaian konflik berbasis kebudayaan lokal. Jurnal Studi Islam dan Budaya 5 (2):286-301. Suryanto & Aniputra MGB (2012) Model penyelesaian konflik nelayan di Selat Madura berasis pada kearifan lokal sebagai modal sosial. Laporan Penelitian, Surabaya: LPPM Unair. Susan, N (2010) Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer. Jakarta: Kencana. 14