69 PREVALENSI INFEKSI KECACINGAN PADA ANAK BALITA DI

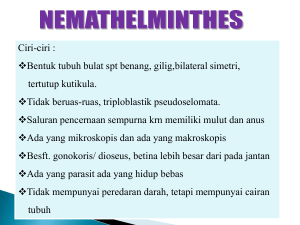

advertisement

PREVALENSI INFEKSI KECACINGAN PADA ANAK BALITA DI PUSKESMAS BLIMBING MALANG Oleh Ma’rufah Prodi Analis Kesehatan-AAKMAL Malang ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa hasil pemeriksaan di laboratorium dan hasil pengamatan di lapangan. Penelitian ini mempunyai ruang lingkup keilmuan parasitologi yang dilaksanakan pada anak usia balita di Puskesmas Blimbimng Malang. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji laboratorium, observasi, dan wawancara secara langsung. Metode pengambilan data adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data penelitian, dalam hal ini termasuk cara pengumpulan spesimen dan metode pemeriksaan. Spesimen yang digunakan adalah spesimen tinja dari beberapa anak balita di Puskesmas Blimbimng Malang. Sebelum melakukan pemeriksaan, kami terlebih dahulu melakukan pengarahan kepada orang tua balita untuk menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan. Metode Pemeriksaan parasitologi pada spesimen tinja dilakukan baik secara makroskopis maupun mikroskopis. Pemeriksaan makroskopis meliputi pengamatan bau, warna dan konsistensi tinja. Pemeriksaan makroskopis sebaiknya dilakukan sesegera mungkin. Hal ini dikarenakan dalam waktu tertentu spesimen akan mengalami perubahan yang bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa infeksi soil transmitted helminths pada kelompok anak balita di Puskesmas Blimbing Malang menunjukkan semua hasil negatif. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh lingkungan sekitar yang bersih, kebiasaan untuk hidup bersih dan tingginya pengawasan orang tua terhadap anak. PENDAHULUAN Penyakit infeksi kecacingan masih banyak terjadi di masyarakat terutama di daerah tropik dan subtropik, termasuk di Indonesia. Infeksi ini diakibatkan oleh kelompok cacing soil transmitted helminths (STH), yaitu kelompok cacing yang penularannya melalui tanah. Infeksi yang sering terjadi di daerah pedesaan dan daerah kumuh perkotaan ini, dapat terjadi pada semua umur, baik pada balita, anak ataupun orang dewasa, namun infeksi paling banyak terjadi pada anak usia balita karena pada usia tersebut anak paling sering kontak dengan tanah, sering bermain di lingkungan terbuka, serta sering mengkonsumsi makanan sembarangan yang mudah terkontaminasi tinja. Individu dengan infeksi ringan cenderung mempunyai gejala ringan atau bahkan tanpa gejala sedangkan infeksi berat dan lama sering menunjukkan keluhan dan tanda klinis serta menimbulkan komplikasi. (Ideham, et al, 2007). Oleh sebab itu, penderita penyakit kecacingan, seringkali baru menyadari bahwa dirinya menderita penyakit kecacingan pada kondisi yang sudah kronis. (http://groups.yahoo.com/group/ pelita/message/4586). Pada kondisi infeksi berat dan kronis, dapat terjadi diare terus menerus, malnutrisi dan anemia, pada akhirnya dapat mengakibatkan menurunnya daya tahan tubuh, kecerdasan (intelegensia), serta gizi buruk. Hal ini berdampak pada kualitas sumber daya manusia tiap individu juga menurun. (Sumanto, 2008). Dari laporan WHO diketahui bahwa lebih dari 1 milyar orang menderita infeksi cacing yang ditularkan melalui tanah, lebih dari 250 juta oleh Ascaris lumbricoides, 46 juta oleh Trichuris trichiura dan 151 juta oleh cacing tambang (Monstresor et al, 1998). Cacing yang ditularkan melalui tanah yang prevalensinya cukup tinggi di Indonesia 69 adalah Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura dan cacing tambang. Sedangkan Strongyloides stercoralis prevalensinya sangat rendah. Hasil survey Subdit diare pada tahun 2002 dan 2003 pada 40 Sekolah Dasar (SD) di 10 provinsi menunjukkan prevalensi kecacingan berkisar antara 2,2% - 90,3%. (Depkes R.I, 2004). Spesies cacing yang termasuk dalam kelompok soil transmitted helminth (STH) ialah Ascaris lumbricoides (cacing gelang), Necator americanus dan Ancylostoma duodenale (cacing tambang), Trichuris trichiura (cacing cambuk), serta Strongyloides stercoralis (cacing benang). (Sutanto, et al, 2008). Tinggi rendahnya infeksi kecacingan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pencemaran lingkungan, keadaan sanitasi, ada atau tidak ada dan perilaku manusia sangat berperan pada penularan infeksi cacing. Pencemaran tanah dengan tinja merupakan media penularan yang baik bagi penularan soil transmitted helminths (STH). Telur yang dibuahi akan berkembang dengan cepat pada keadaan lingkungan yang menguntungkan dan menajdi telur yang infektif dalam waktu beberapa minggu. Infeksi pada manusia terjadi melalui tangan yang tercemar telur cacing yang infektif, lalu masuk ke mulut bersama makanan atau larva menembus kulit pada infeksi cacing tambang. (Ulukanligil et al, 2001). Faktor kebersihan pribadi juga merupakan salah satu hal penting, karena manusia sebagai sumber infeksi dapat mengurangi kontaminasi / pencemaran tanah oleh telur ataupun larva cacing atau sebaliknya akan menambah polusi lingkungan sekitarnya. Perilaku yang dapat membantu pencegahan kecacingan adalah memelihara kebersihan kuku tangan dan kaki serta kebersihan sesudah buang air besar. (Maharani, 2005). Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dikemukakan suatu rumusan masalah yaitu, Berapa prevalensi infeksi kecacingan pada anak balita di Puskesmas Blimbing Malang? Tinjauan Pustaka Nematoda Nematoda berasal dari filum nemathelminthes. Nemathelminthes (cacing gilig) mempunyai ciri umum bentuk tubuh yang silindrik, filariform, bilateral simetrik dengan ukuran 2 mm – 30 cm. Cacing dari filum ini memiliki rongga tubuh serta alat pencernaan yang lengkap, tetapi tidak dilengkapi sistem saraf dan sistem ekskresi yang sempurna. Tubuhnya tidak bersegmen tetapi disertai kutikulum yang menutupi seluruh tubuhnya. Nematoda bereproduksi dengan cara uniseksual. (Soedarto, 2008). Nematoda memiliki daur hidup dan habitat yang berbeda dalam tubuh manusia, di usus, jaringan atau organ manusia. (Gandahusada, 1998). Tiap spesies nematoda juga mempunyai cara penularan atau transmisi yang berbeda, seperti per - oral (memakan makanan yang terinfeksi telur berembrio atau kista berisi larva), subkutan (larva yang menembus kulit), serta hewan perantara (arthropoda). Cacing dari kelas nematoda paling banyak mengakibatkan soil transmitted helminthiasis, yaitu infeksi yang disebabkan oleh penularan cacing melalui media tanah, seperti Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Trichuris trichiura, dan Strongyloides stercoralis. (Onggowaluyo, 2002). Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kelompok cacing nematoda yang hidup di usus mempunyai tingkat penularan yang tinggi melalui media tanah atau yang biasa disebut soil transmitted helminths, baik secara per - oral maupun secara subkutan. Bahkan ada cacing nematoda yang transmisinya secara autoinfeksi, seperti Strongyloides stercoralis. Adanya autoinfeksi bisa menyebabkan penderita terkena infeksi menahun. (Prasetyo, 2002; Soedarto, 2008). Akan tetapi tidak semua cacing nematoda yang hidup di usus merupakan kelompok soil transmitted helminths, seperti Trichinella spiralis dan Enterobius vermicularis. Sedangkan mekanisme penularan cacing nematoda yang hidup di jaringan atau organ cenderung melalui hewan perantara (arthropoda), seperti Aedes culex, Anopheles, dan Mansonia. (Prasetyo, 2002). 70 Tinggi rendahnya infeksi kecacingan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pencemaran lingkungan, keadaan sanitasi, ada atau tidak ada, aspek ekonomi, tingkat pengetahuan, dan perilaku manusia sangat berperan pada penularan infeksi cacing. (Maharani, 2005). Soil Transmitted Helminths Soil transmitted helminths merupakan kelompok cacing yang menyebabkan infeksi kecacingan melalui media tanah. Sebagian besar nematoda merupakan soil transmitted helminths. Penyebab soil transmitted helminths yang paling sering di Indonesia adalah Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, dan cacing tambang. (Gandahusada, 1998; Margono, 2003). Tanah yang lembab dan suhu optimum merupakan kondisi yang baik bagi kelompok cacing ini untuk berkembang biak. (Ideham, et al, 2007). Pada suhu 25˚30˚C, telur Ascaris lumbricoides akan matang dalam waktu kurang dari 3 minggu pada tanah dengan kelembaban tinggi. Pada suhu 25˚- 30˚C, telur Ancylostoma duodenale dan Necator americanus akan menetas dalam waktu kurang dari 2 hari dan akan menjadi larva rhabditiform, kemudian pada hari ke 5 - 8 larva rhabditiform akan menjadi larva filariform pada tanah yang berpasir. Pada suhu 30˚C, telur Trichuris trichiura akan matang dalam waktu 3 - 6 minggu pada tanah liat yang lembab. Sedangkan, pada suhu 23˚- 25˚C, larva filariform Strongyloides stercoralis akan terbentuk dalam waktu kurang dari 2 hari di tanah yang berpasir dan siklus bentuk bebas ada di tanah liat. (Sutanto, et al, 2008). Tingginya prevalensi infeksi kecacingan atau soil transmitted helminthiasis di beberapa negara, dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya letak geografis suatu wilayah, kondisi iklim tropis atau subtropis, tingkat kelembaban yang tinggi, serta aspek ekonomi sosial yang tergolong rendah, seperti di Indonesia. Oleh karena itu, tingkat prevalensi soil transmitted helminthiasis di Indonesia sangat tinggi, terutama pada anak usia balita. Hal ini dikarenakan anak usia balita paling sering kontak dengan tanah, sering bermain di lingkungan terbuka, serta sering mengkonsumsi makanan sembarangan yang mudah terkontaminasi parasit. (Onggowaluyo, 2002). Kelompok Cacing Soil Transmitted Helminths 1 Ascaris lumbricoidess Ascaris lumbricoides atau cacing gelang merupakan nematoda yang habitatnya di lumen usus halus manusia. Memiliki masa hidup sekitar 12 – 18 bulan. Merupakan salah satu nematoda yang transmisinya melalui media tanah. (Soedomo, 2008). Penyakit yang disebabkan oleh cacing ini disebut askariasis. (Onggowaluyo, 2002). Selain askariasis, larva Ascaris lumbricoides juga bisa menyebabkan Loeffler Syndrome di paru. (Gandahusada, 1998). 1) Epidemiologi Ascaris lumbricoides bersifat kosmopolit, yang artinya bisa hidup hampir di semua tempat. Parasit ini merupakan salah satu penyebab soil transmitted helminths yang paling banyak di Indonesia. Dari laporan WHO diketahui bahwa lebih dari 1 milyar orang menderita soil transmitted helminthiasis, dan diantaranya lebih dari 250 juta orang menderita askariasis. (Depkes R.I, 2004). Penderita askariasis paling banyak adalah anak usia balita, hal ini dikarenakan anak usia balita paling sering melakukan kontak dengan tanah, sering bermain di lingkungan terbuka, serta sering mengkonsumsi makanan sembarangan yang mudah terkontaminasi tinja. (Onggowaluyo, 2002). Parasit ini dapat berkembang dengan baik di daerah yang panas dan lembab. (Ideham, et al, 2007). 71 2) Morfologi dan Daur Hidup Telur Ascaris lumbricoides yang sudah dibuahi (fertilized) berbentuk bulat agak oval dengan ukuran 45 x 60 µm, memiliki kulit ganda dengan batas yang jelas. Kulit luar kasar, berwarna coklat, dan kadang tertutup tonjolan kecil (corticated). Kulit dalam yang halus, tebal dan tidak berwarna, berisi suatu masa tunggal, bulat, bergranula, tidak berwarna dan terletak di tengah. Telur Ascaris lumbricoides yang belum dibuahi (unfertilized) berbentuk oval dengan ukuran 40 x 90 µm, memiliki kulit ganda dengan batas yang tidak nyata, kulit luar berwarna coklat dan kadang disertai tonjolan seperti bergelombang (corticated). Kulit dalam agak tipis dan tidak berwarna, berisi butiran bulat besar yang tampak membias. Lapisan albumin pada telur Ascaris lumbricoides kadang tampak seperti tonjolan bergelombang, tetapi kadang tidak dapat dilihat karena sudah tidak memiliki lapisan albumin (decorticated). (Bruckner, 1996; Prasetyo, 1996). Morfologi cacing dewasa mirip dengan cacing tanah, dengan kedua ujung tubuh membulat. Tubuh berwarna kuning kecoklatan, mempunyai kutikulum yang halus dengan garis halus. Cacing dewasa memiliki 3 bibir, satu di bagian dorsal, dan yang lain di bagian subventral. Cacing betina memiliki ukuran 22 – 35 cm, dengan bentuk tubuh yang lurus, dan membulat. Sedangkan cacing jantan memiliki ukuran lebih kecil dari cacing betina, yaitu 10 – 30 cm, dengan kedua ujung posterior runcing dan memiliki 2 spikulum yang melengkung, dengan panjang 2 mm. (Prasetyo, 2002). Telur Ascaris lumbricoides yang sudah dibuahi dapat berkembang biak dengan baik pada lingkungan yang sesuai, yaitu tanah liat yang lembab dan suhu 25 – 30º C. Telur akan berubah menjadi bentuk yang infektif , yaitu telur yang mengandung embrio atau larva dalam waktu 3 minggu. (Soedarto, 2008). Bila bentuk infektif ini tertelan manusia, maka akan menetas di dalam usus menjadi larva. Larva kemudian menembus dinding usus halus, lalu terbawa aliran darah menuju jantung, paru, dan alveolus (lung migration). Lung migration terjadi dalam kurun waktu 10 – 14 hari. Larva kemudian akan menuju faring melalui trakea yang merangsang timbulnya batuk. Pada saat batuk, larva akan tertelan ke dalam esofagus, dan kembali menuju usus halus. Di usus halus, larva kemudian berkembang menjadi cacing dewasa. (Samad, 2009). Selain bermigrasi ke paru, kadang cacing dewasa juga bermigrasi ke anus, mulut, dan hidung. (Onggowaluyo, 2002). 3) Patologi dan Gejala Klinis Cacing Ascaris lumbricoides dewasa seringkali menimbulkan gejala yang ringan, atau bahkan tanpa gejala. Kadang penderita hanya mengalami gangguan ringan seperti dispepsia, yaitu rasa mual pada perut, diare, serta konstipasi. Lung migration kadang bisa menyebabkan Loeffler Syndrome, yaitu penderita mengalami batuk darah, demam, dan peningkatan jumlah eosinofil dalam tubuh (eosinofilia), dimana kondisi ini sering disalah-artikan sebagai TBC. (Gandahusada, 1998). Gejala yang lebih berat biasanya disebabkan oleh larva. Larva ini hidup dengan menyerap sari makanan pada tubuh inang, sehingga menyebabkan penderita mengalami malabsorbsi, yaitu suatu keadaan dimana kemampuan usus untuk menyerap sari makanan menjadi berkurang. Infeksi ini dapat menjadi lebih berat bila terjadi obstruksi usus (ileus). (Ideham, et al, 2007). Migrasi cacing dewasa ke organ tubuh , seperti hidung, anus, dan mulut juga bisa menimbulkan kelainan yang serius. (Onggowaluyo, 2002). Ringannya gejala menyebabkan penderita baru menyadari bahwa dirinya menderita penyakit kecacingan pada kondisi yang sudah kronis dan berat. (http://groups.yahoo.com/group/pelita/message/4586). Pada kondisi infeksi kronis dan berat dapat mengakibatkan menurunnya daya tahan tubuh, kecerdasan (intelegensia), serta gizi buruk. (Sumanto, 2008). 72 4) Diagnosis Diagnosis askariasis berdasarkan pemeriksaan parasitologi , baik secara makroskopik maupun secara mikroskopik. Bila pada spesimen yang diperiksa ditemukan bentuk diagnostik dari Ascaris lumbricoides, maka dapat disimpulkan bahwa pasien menderita askariasis. Pemeriksaan imunologi dan radiologi juga bisa digunakan untuk membantu menegakkan diagnosis askariasis. ( Brown Harold W, 1979). Tabel 1. Pemeriksaan parasitologi Ascaris lumbricoides (Prasetyo, 2002) No Bahan Pemeriksaan Telur 1. 2. 3. 4. 5. Pemeriksaan tinja Pemeriksaan cairan empedu Pemeriksaan bahan muntahan Pemeriksaan biopsi jaringan paru Pemeriksaan sputum Bentuk Diagnostik Larva Cacing dewasa √ 5) Pencegahan dan Pengobatan Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan menghindari faktor yang dapat menyebabkan infeksi kecacingan, melaksanakan prinsip-prinsip kesehatan lingkungan yang baik, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Pendidikan kesehatan pada penduduk perlu dilakukan untuk menunjang upaya pencegahan penyebaran dan pemberantasan askariasis. Pengobatan bisa dilakukan dengan memberi obat cacing seperti mebendazol, piperasin, levamizol, pirantel pamoat, dan albendazol pada penderita. (Onggowaluyo, 2002). Pengobatan massal juga perlu dilakukan, terutama di daerah endemik, sehingga dapat memutus siklus hidup cacing ini. (Soedarto, 2008). 2 Necator americanus dan Ancylostoma duodenale Necator americanus dan Ancylostoma duodenale merupakan soil transmitted helminths yang habitatnya di mukosa usus halus. Penyakit yang disebabkan oleh cacing ini disebut nekatoriasis dan ankilostomiasis. (Onggowaluyo, 2002). Selain nekatoriasis dan ankilostomiasis, cacing ini juga bisa menyebabkan kardiomegali, pneumositis, dan AKB (Gandahusada, 1998). 1) Epidemiologi Cacing ini bersifat kosmopolit, yang artinya bisa hidup hampir di semua tempat, sama seperti Ascaris lumbricoides. Kedua cacing ini paling banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Cacing ini bisa tumbuh dengan baik pada lingkungan dengan suhu dan kelembaban yang tinggi, seperti daerah perkebunan dan pertambangan. Oleh karena cacing ini sering mengakibatkan infeksi pada pekerja tambang, maka cacing ini juga disebut cacing tambang (hookworm). (Onggowaluyo, 2002). Merupakan penyebab soil transmitted helminthiasis paling tinggi setelah Ascaris lumbricoides. (Depkes R.I, 2004). 2) Morfologi dan Daur Hidup Telur Necator americanus dan Ancylostoma duodenale mempunyai bentuk yang hampir sama, sehingga sulit dibedakan secara mikroskopik. Telur kedua cacing tambang ini mempunyai ukuran 50 – 70 µm, berbentuk oval dengan kedua kutub agak mendatar. Kulit telur ini sangat tipis, hanya tampak sebagai garis hitam. Bagian dalam berwarna abu – abu, berisi 4 – 16 blastomer, tergantung tingkat maturitasnya. (Prasetyo, 2002). Cacing tambang mempunyai 2 stadium larva, yaitu larva rhabditiform dan larva filariform. Pada stadium larva rhabditiform, kedua cacing tambang ini memiliki bentuk tubuh yang hampir sama, sehingga sulit dibedakan. Sedangkan pada stadium filariform terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya. 73 Tabel 2. Perbedaan larva rhabditiform & larva filariform Larva rhabditiform Gemuk Panjang 250 µm Rongga mulut panjang Tidak infektif Bulbus esofagus - Larva filariform Necator americanus Ancylostoma duodenale Langsing Panjang 600 µm Rongga mulut panjang Infektif Tombak esofagus menonjol, sering terbuka Ujung posterior lancip Diselubungi sheat yang bergaris melintang Langsing Panjang 600 µm Rongga mulut panjang Infektif Tombak esofagus tidak menonjol, sering tertutup Ujung posterior tumpul Diselubungi sheat tanpa garis melintang (polos) (Prasetyo, 2002) Pada fase dewasa, Necator americanus memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan huruf S, rongga mulut yang disertai plat pemotong, serta tidak ada spinal kaudal pada ekor cacing betina. Sedangkan Ancylostoma duodenale memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan huruf C, rongga mulut yang disertai gigi, serta adanya spinal kaudal pada ekor cacing betina. (Prasetyo, 2002). Telur cacing tambang dapat berkembang biak dengan baik pada lingkungan yang sesuai, yaitu pada tanah liat dengan kelembaban tinggi dan dengan suhu 25 – 30º C. Pada kondisi lingkungan seperti ini, telur akan menetas menjadi larva rhabditiform dalam waku kurang dari 2 hari, kemudian pada hari ke 5 - 8 larva rhabditiform akan berubah menjadi bentuk yang infektif, yaitu larva filariform pada tanah yang berpasir. Larva filariform bisa bertahan hidup di tanah dalam waktu 3 – 4 minggu. (Gandahusada, 1998). Larva filariform menginfeksi manusia melalui media tanah secara per - oral dan subkutan, berbeda dengan Ascaris lumbricoides yang menginfeksi manusia hanya secara per - oral. Setelah masuk ke dalam kulit, larva ini akan terbawa aliran darah menuju paru, kemudian larva akan menuju faring melalui trakea. Setelah di dalam faring, larva akan tertelan ke dalam usus. (Prasetyo, 2002). Larva kemudian akan melekat pada mukosa usus halus dengan menggunakan plat pemotong ataupun gigi dan menghisap darah dari tubuh inang. Sedangkan bila larva filariform Ancylostoma duodenale masuk melalui tubuh secara per - oral, maka larva filariform bisa langsung melekat pada mukosa usus halus tanpa melalui peredaran darah, paru, trakea, serta faring. (Onggowaluyo, 2002). 3) Patologi dan Gejala Klinis Gejala klinis bisa ditimbulkan oleh larva maupun cacing dewasa, semakin banyak jumlah larva yang masuk ke dalam tubuh, maka semakin berat pula gejala yang ditimbulkan. Bila larva masuk ke dalam tubuh secara subkutan, maka bisa menimbulkan rasa gatal. Rasa gatal ini bisa menyebabkan infeksi sekunder bila lesi meluas dan menjadi terbuka, yang disebut ‘ground itch’. (Soedarto, 2008). Selain ‘ground itch’, cacing tambang juga bisa menyebabkan pneumositis dan nekrosis jaringan usus. Pneumositis diakibatkan oleh lung migration yang dilakukan oleh larva cacing tambang. Lung migration kadang juga bisa menyebabkan reaksi alergi yang ringan. Sedangkan nekrosis jaringan usus diakibatkan oleh larva yang melekat pada mukosa usus halus penderita, sehingga menyebabkan perdarahan terus menerus. Larva ini hidup di dalam usus dengan cara menghisap darah dari tubuh inang, yang mengakibatkan penderita mengalami AKB (anemia kurang besi). Penderita akan tampak pucat karena mengalami penurunan kadar hemoglobin. (Gandahusada, 1998). Pada infeksi akut sering disertai dengan gejala sakit perut, muntah, serta diare dengan tinja berwarna merah pekat 74 akibat banyak darah yang keluar, dapat dijumpai eosinofilia perifer. (Ideham, et al, 2007; Gandahusada, 1998) 4). Diagnosis Diagnosis nekatoriais dan ankilostomiasis berdasarkan pemeriksaan parasitologi secara mikroskopik. Bila pada spesimen yang diperiksa ditemukan bentuk diagnostik dari cacing tambang, maka dapat disimpulkan bahwa penderita terinfeksi cacing tambang. Pada pemeriksaan parasitologi cacing tambang perlu diperhatikan cara penanganan spesimen. Spesimen tinja harus diperiksa dalam waktu 24 jam, agar telur tidak menetas menjadi larva rhabditiform. Spesimen lebih baik diperiksa pada sediaan basah, karena pewarnaan bisa berpengaruh pada hasil pemeriksaan. (Onggowaluyo, 2002). Upaya pencegahan bisa dilakukan dengan lebih memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Pembuatan jamban serta pemakaian alas kaki bisa mencegah terjadinya infeksi akibat cacing tambang. Penyuluhan juga perlu dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat sehingga bisa mencegah terjadinya penyebaran infeksi cacing tambang. Pengobatan bisa ditujukan untuk mengatasi anemia maupun memberantas cacing dalam tubuh. Beberapa obat yang bisa diberikan pada penderita adalah mebendazol, albendazol, dan juga levamisol. Sedangkan untuk terapi anemia bisa digunakan folic acid dan preparat besi. (Soedarto, 2008). 3 Trichuris trichiura Trichuris trichiura merupakan soil transmitted helminth yang habitatnya di mukosa usus besar manusia. Penyakit yang disebabkan oleh cacing ini disebut trikuriasis. (Onggowaluyo, 2002). Infeksi cacing ini sering terjadi bersamaan dengan infeksi Ascaris lumbricoides. Selain menyebabkan trikuriasis, cacing ini juga bisa mengakibatkan perdarahan dan anemia. (Gandahusada, 1998). 1) Epidemiologi Trichuris trichiura bersifat kosmopolit, yaitu tersebar hampir di semua tempat, terutama di daerah yang panas dan lembab. Frekuensi penyebaran tertinggi terjadi di daerah tropis, dengan hujan lebat serta banyak kontaminasi tinja. Frekuensi infeksi cacing cambuk relatif tinggi, tetapi biasanya bersifat ringan. Infeksi ini sering terjadi bersamaan dengan infeksi Ascaris lumbricoides. Anak usia balita lebih rentan terkena infeksi dibandingkan orang dewasa. Hal ini dikarenakan anak usia balita lebih sering melakukan kontak dengan tanah yang tercemar tinja. (Brown Harold W, 1979). 2) Morfologi dan Daur Hidup Telur Trichuris trichiura berbentuk seperti tempayan dengan ukuran 50 µm x 32 µm. Memiliki 2 lapisan kulit, yaitu kulit tebal dan tipis yang berwarna oranye. Pada tiap kutub dilengkapi tutup (plug) yang transparan. Berisi masa bergranula yang seragam dengan warna kekuningan. (Prasetyo, 2002). Cacing Trichuris trichiura dewasa memiliki bentuk seperti cambuk. Bagian anterior merupakan 3/5 bagian tubuhnya, berbentuk lonjong seperti rambut. Sedangkan 2/5 bagian tubuh merupakan bagian posterior yang lebih tebal. Cacing jantan memiliki panjang 3 - 4 cm, dengan bagian kaudal yang melengkung ke arah ventral. Memiliki spikulum retraktil yang dilingkupi oleh selubung. Sedangkan cacing betina memiliki panjang 4 – 5 cm, dengan bagian kaudal yang membulat dan tumpul seperti tanda koma. (Prasetyo, 2002; Gandahusada, 1998). Telur Trichuris trichiura yang sudah dibuahi akan berkembang menjadi telur yang mengandung embrio atau larva dalam waktu 3 – 6 minggu. Telur bisa berkembang jika berada pada lingkungan yang sesuai, yaitu pada tanah lembab dengan suhu 30˚C. Bila telur yang berisi larva tertelan oleh manusia, maka telur akan menetas menjadi larva di dalam usus halus. larva yang telah berkembang menjadi cacing dewasa akan masuk ke 75 daerah kolon, terutama daerah sekum. Cacing ini tidak mempunyai siklus paru (lung migration). (Gandahusada, 1998). Cacing ini mempunyai masa hidup 4 - 6 tahun, tetapi dapat juga terjadi infeksi yang menetap pada tubuh penderita hingga 8 tahun. (Ideham, et al, 2007). 3) Patologi dan Gejala Klinis Gejala klinis yang diakibatkan oleh cacing ini bisa bersifat berat maupun ringan, atau bahkan tanpa gejala, sesuai jumlah cacing yang menginfeksi. Cacing ini melekat pada mukosa usus besar dan hidup dengan cara menghisap darah dari tubuh inang, sehingga menimbulkan perdarahan pada tempat perlekatan. Perdarahan yang terjadi terus – menerus bisa mengakibatkan anemia pada penderita dengan kadar hemoglobin kurang dari 5 g/dl. Pada infeksi berat, cacing kadang terlihat di mukosa rektum yang mengalami prolaps akibat mengejannya penderita pada waktu defekasi. (Soedarto, 2008). 4) Diagnosis Diagnosis trikuriasis berdasarkan pada pemeriksaan parasitologi, baik secara makroskopis maupun secara mikroskopik. Pada pemeriksaan secara makroskopis, dapat ditemukan adanya cacing dewasa pada spesimen mukosa dan prolapsus rektum. Sedangkan pada pemeriksaan secara mikroskopis, dapat ditemukan bentuk telur yang khas pada spesimen tinja. (Prasetyo, 2002). Pada infeksi ringan, perlu dilakukan berbagai cara konsentrasi. (Harold, 1979). Tabel 3. Pemeriksaan parasitologi cacing Trichuris trichiura (Prasetyo, 2002) No Bahan Pemeriksaan Telur 1. 2. Pemeriksaan tinja Pemeriksaan mukosa rektum 3. Pemeriksaan prolapsus rektum Bentuk Diagnostik Cacing dewasa (Prasetyo, 2002) 5). Pencegahan dan Pengobatan Upaya pencegahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memberikan penyuluhan, terutama pada anak usia balita , tentang sanitasi dan higiene seperti membiasakan diri mencuci tangan sebelum makan dan setelah buang air. Pembuatan jamban juga turut serta dalam upaya mencegah terjadinya soil transmitted helminthiasis. Pengobatan pada penderita trikuriasis bisa dilakukan dengan memberi kombinasi pirantel pamoat dan oksantel pamoat secara bersamaan dengan dosis pirantel pamoat 10 mg/kg berat badan dan oksantel pamoat 10 – 20 mg/kg berat badan. (Soedarto, 2008). 4 Strongyloides stercoralis Strongyloides stercoralis merupakan cacing nematoda yang penularannya melalui media tanah secara subkutan. Selain itu cacing ini juga bisa menyebabkan autoinfeksi. Penyakit yang disebabkan oleh cacing ini disebut strongiloidiasis. (Gandahusada, 1998; Onggowaluyo, 2002). Infeksi cacing ini juga bisa menyebabkan kematian akibat kerusakan otak, kegagalan pernafasan, dan peritonitis. (Bruckner, 1996). 1) Epidemiologi Penyebaran infeksi cacing Strongyloides stercoralis sering ditemukan bersamaan dengan infeksi cacing tambang, hanya saja frekuensinya lebih rendah di daerah beriklim sedang. Cacing ini sering terdapat di daerah beriklim tropis dan subtropis, terutama di daerah dengan sanitasi yang buruk. (Brown Harold W, 1979; Ideham, et al, 2007). 76 2) Morfologi dan Daur Hidup Larva rhabditiform Strongyloides stercoralis berukuran 200 – 250 µm, memiliki mulut yang pendek dengan dua pembesaran esofagus. Larva filariform memiliki ukuran yang lebih panjang, yaitu sekitar 700 µm, dengan bentuk tubuh yang langsing tidak berselubung, bermulut pendek, memiliki esofagus silindris serta ekor yang bercabang. (Soedarto, 2008; Prasetyo, 2002). Cacing dewasa Strongyloides stercoralis memiliki 2 bentuk, yaitu bentuk parasitik dan bentuk bebas. Cacing yang parasitik berukuran sekitar 2,2 mm, berbentuk seperti benang halus, tidak berwarna dan semi transparan. Cacing ini juga dilengkapi dengan sepasang uterus dan memiliki sistem reproduksi partenogenesis. (Prasetyo, 2002; Gandahusada, 1998). Sedangkan cacing dewasa yang hidup bebas (free living) berukuran lebih pendek daripada cacing yang parasitik, memiliki esofagus yang mirip dengan esofagus pada stadium larva rhabditiform, cacing jantan memiliki ekor yang bengkok dan dilengkapi dengan spikulum. (Prasetyo, 2002). 3) Patologi dan Gejala Klinis Gejala klinis bisa bersifat ringan, sedang ataupun berat, tergantung jumlah cacing. Bila larva yang masuk ke dalam kulit dalam jumlah besar, maka akan menimbulkan rasa gatal, atau bahkan dapat menyebabkan kelainan kulit, yaitu creeping eruption. Infeksi ringan biasanya tanpa gejala. Infeksi sedang sering menimbulkan rasa mual, muntah, diare dan juga konstipasi. Infeksi yang lebih berat terjadi dalam jangka waktu yang panjang. (Gandahusada, 1998). Pada saat tertentu, dimana penderita mengalami penurunan imunitas dan keseimbangan, maka infeksi akan semakin meluas yang ditandai dengan peningkatan produksi larva di dalam tubuh. Hal ini dapat menyebabkan peritonitis, kerusakan otak, dan juga kegagalan pernafasan yang bisa mengakibatkan kematian. (Soedarto, 2008; Bruckner, 1996). 4) Diagnosis Diagnosis strongiloidiasis berdasarkan pada pemeriksaan parasitologi, secara mikroskopik. Pemeriksaan secara mikroskopik lebih baik menggunakan metode konsentrasi atau metode biakan (Harada Mori), karena pada metode langsung jarang ditemukan adanya bentuk diagnostik pada spesimen. Telur cacing lebih sering ditemukan pada infeksi ringan, sedangkan pada infeksi berat kadang hanya bisa ditemukan larvarhabditiform maupun larva filariform. (Onggowaluyo, 2002). Tabel 4. Pemeriksaan parasitologi Strongyloides stercoralis. (Prasetyo, 2002) No Bahan Pemeriksaan Telur 1. 2. 3. 4. Pemeriksaan tinja Pemeriksaan biakan Pemeriksaan perianal Pemeriksaan cairan duodenum Bentuk Diagnostik Larva Rhabditiform Filariform Cacing dewasa free living 5) Pencegahan dan Pengobatan Upaya pencegahan lebih sulit dilakukan dibandingkan pencegahan terhadap infeksi cacing tambang. Hal ini dikarenakan adanya hewan sebagai hospes reservoir, selain itu terjadinya autoinfeksi serta siklus hidup bebas di tanah menyebabkan sulitnya pemberantasan penyakit ini. (Soedarto, 2008). Meskipun demikian, penyebaran infeksi ini bisa diminimalkan dengan membiasakan diri memakai alas kaki serta menghindari defekasi di sembarang tempat. (Onggowaluyo, 2002). Pengobatan sendiri dapat 77 dilakukan dengan memberikan tiabendazol dengan dosis 25 mg/kg berat badan setiap hari, yang terbagi dalam 3 dosis dan diberikan selama 3 hari. Selain itu albendazol juga dapat diberikan pada penderita dengan dosis tunggal 400 mg. (Soedarto, 2008). 5. Faktor Penyebab 1) Faktor Usia Faktor usia sangat berpengaruh terhadap tingginya prevalensi infeksi kecacingan. Pada umumnya, anak usia balita lebih rentan terkena infeksi kecacingan daripada orang dewasa. Hal ini dikarenakan anak usia balita paling sering melakukan kontak dengan tanah, sering bermain di lingkungan terbuka, serta sering mengkonsumsi makanan sembarangan yang mudah terkontaminasi tinja. (Onggowaluyo, 2002). Minimnya pengawasan orang tua juga turut berperan dalam penularan infeksi kecacingan, terkadang orang tua tidak membiasakan anak untuk memakai alas kaki, sehingga anak rawan terkena infeksi kecacingan. 2) Faktor Lingkungan Keadaan lingkungan juga bisa berpengaruh terhadap penularan infeksi kecacingan, baik lingkungan rumah maupun lingkungan luar. Ada tidaknya sumber air bersih dan jamban yang memenuhi syarat kesehatan juga turut menjadi tolak ukur. Lingkungan dengan sanitasi yang baik dapat mencegah terjadinya penularan infeksi kecacingan. 3) Faktor Kebersihan Diri Kebersihan diri merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan. Usaha untuk senantiasa menjaga kebersihan diri merupakan usaha untuk melindungi, memelihara, dan mempertinggi derajat kesehatan manusia, sehingga tidak sampai menimbulkan gangguan terhadap kesehatan. Kebersihan diri sendiri meliputi kebersihan kulit, seperti mandi minimal 2x sehari, mandi dengan menggunakan sabun, serta menjaga kebersihan pakaian. Selain itu, tiap individu harus membiasakan diri untuk melakukan kebiasaan baik, seperti : 1. Menghindari kontak langsung dengan tanah, membiasakan diri untuk memakai alas kaki. 2. Mencuci tangan sebelum dan setelah makan, serta setelah buang air. 3. Mencuci kaki dan tangan sebelum tidur. 4. Memotong kuku secara teratur. 5. Mencuci buah dan sayur yang tidak dimasak dengan air hangat. Kebersihan diri sangat berhubungan erat dengan sanitasi lingkungan, artinya bila melakukan upaya untuk menjaga kebersihan diri, maka harus didukung oleh sanitasi lingkungan yang baik, seperti saat mencuci tangan sebelum makan, maka dibutuhkan air yang bersih, yang tentunya harus berasal dari sumber air yang bersih dan memenuhi syarat kesehatan. (http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16404/4/ Chapter%20II.pdf). METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa hasil pemeriksaan di laboratorium dan hasil pengamatan di lapangan. Penelitian ini mempunyai ruang lingkup keilmuan parasitologi yang dilaksanakan pada anak usia balita di Puskesmas Blimbimng Malang. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji laboratorium, observasi, dan wawancara secara langsung. Metode pengambilan data adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data penelitian, dalam hal ini termasuk cara pengumpulan spesimen dan metode pemeriksaan. 78 Spesimen yang digunakan adalah spesimen tinja dari beberapa anak balita di Puskesmas Blimbimng Malang. Sebelum melakukan pemeriksaan, kami terlebih dahulu melakukan pengarahan kepada orang tua balita untuk menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan. Metode Pemeriksaan parasitologi pada spesimen tinja dilakukan baik secara makroskopis maupun mikroskopis. Pemeriksaan makroskopis meliputi pengamatan bau, warna dan konsistensi tinja. Pemeriksaan makroskopis sebaiknya dilakukan sesegera mungkin. Hal ini dikarenakan dalam waktu tertentu spesimen akan mengalami perubahan yang bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan. Pemeriksaan mikroskopis terdiri dari 3 cara, yaitu : 1. Cara Langsung. 2. Cara Konsentrasi. a) Metode Endapan. b) Metode Apung. c) Metode Biakan (Harada Mori). 3. Cara Pengenceran. (Prasetyo, 2002). HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Pemeriksaan Dari total 60 wadah penampung tinja yang dibagikan, didapatkan 24 sampel tinja untuk pemeriksaan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) Laki-laki 5 21% Perempuan 19 79% Total 24 100% Dari tabel di atas, diketahui bahwa dari 24 sampel yang terkumpul didapatkan 5 sampel dari anak laki – laki, dan 19 sampel dari anak perempuan. Gambar . Diagram Sampel Pemeriksaan 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Laki-Laki Perempuan Setelah dilakukan pemeriksaan parasitologi di laboratorium, didapatkan hasil sebagai berikut : Tabel 7. Hasil Pemeriksaan Laboratorium 79 Hasil Frekuensi Persentase (%) Positif 0 0 Negatif 24 100% Total 24 100% Sumberf: Data diolah Dari tabel hasil pemeriksaan laboratorium diatas, dapat diketahui bahwa semua sampel menunjukkan hasil yang negatif. Pembahasan Spesimen yang digunakan adalah spesimen tinja dari beberapa anak balita di Puskesmas Blimbing Malang. Sebelum melakukan pemeriksaan, kami terlebih dahulu melakukan pengarahan kepada orangtua balita untuk menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan. Setelah pengarahan, kami membagikan beberapa pot sampel kepada orang tua balita , yang akan kami ambil secara berkala. Setelah didapatkan sampel pemeriksaan, kami membawa sampel tersebut ke laboratorium Parasitologi Akademi Analis Kesehatan Malang untuk dilakukan pemeriksaan makroskopis dan juga mikroskopis. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Blimbing Malang, kami mendapatkan 24 sampel tinja dari 60 pot sampel yang dibagikan, dengan rincian 19 sampel anak perempuan dan 5 sampel anak laki – laki. Dari 24 sampel tersebut, semuanya memberikan hasil yang negatif. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh lingkungan sekitar yang bersih, kebiasaan untuk hidup bersih dan tingginya pengawasan orang tua terhadap anak. Lingkungan yang bersih, dimana tersedia sumber air bersih dan jamban yang memenuhi syarat kesehatan, baik di lingkungan rumah, lingkungan bermain, maupun lingkungan sekolah bisa meminimalkan risiko penularan penyakit kecacingan. Kebiasaan untuk hidup bersih dan tingginya pengawasan orang tua terhadap anak, juga turut berperan dalam menekan angka penularan kecacingan. Orang tua berperan aktif dalam mencegah penularan penyakit kecacingan, seperti mencegah anak untuk melakukan kontak langsung dengan tanah, membiasakan anak untuk selalu memakai alas kaki serta mengajarkan anak untuk melakukan kebiasaan baik seperti : 1. Menjaga kebersihan kulit dengan mandi minimal 2x sekali, mandi dengan menggunakan sabun, serta menjaga kebersihan pakaian. 2. Mencuci tangan sebelum dan setelah makan, serta setelah buang air. 3. Mencuci kaki dan tangan sebelum tidur. 4. Memotong kuku secara teratur. 5. Mencuci buah dan sayur yang tidak dimasak dengan air hangat. Dengan membiasakan diri untuk selalu hidup bersih, secara tidak langsung bisa meningkatkan derajat kesehatan manusia sehingga tidak sampai menimbulkan gangguan terhadap kesehatan. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa infeksi soil transmitted helminths pada kelompok anak balita di Puskesmas Blimbing Malang menunjukkan semua hasil negatif. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh lingkungan sekitar yang bersih, kebiasaan untuk hidup bersih dan tingginya pengawasan orang tua terhadap anak. Saran - Memberikan penyuluhan secara intensif pada orang tua agar lebih memperhatikan lingkungan bermain anak. 80 - Mencuci sayur dan buah yang tidak dimasak dengan air hangat. - Senantiasa menjaga kebersihan kulit, seperti mandi minimal 3x sehari, mandi dengan menggunakan sabun, serta menjaga kebersihan pakaian. - Menghindari kontak secara langsung dengan tanah, membiasakan diri untuk memakai alas kaki. - Senantiasa memotong kuku secara teratur. - Senantiasa membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum dan setelah makan, serta setelah buang air. - Membiasakan diri untuk mencuci kaki dan tangan sebelum tidur. - Memberikan obat cacing secara berkala kepada anak, yaitu setiap 6 bulan sekali. DAFTAR PUSTAKA Anonim. 2011. Klasifikasi Soil Transmitted Helminths. Diunduh dari http://groups.yahoo.com/group/pelita/message/4586.pdf. Anonim. 2011. Gambar Telur dan Cacing Dewasa Soil Transmitted Helminths. Diunduh dari http://www.google.co.id.pdf. Brown H. W. 1979. Basic Clinical Parasitology. Mereidith Corporation. Departemen Kesehatan RI. 2004. Buku Pedoman Pemberantasan Penyakit Cacingan. Gandahusada S, et al. 1998. Parasitologi Kedokteran. Jakarta : Balai Penerbit FKUI. Gracia LS, Bruckner. 1996. Diagnostik Parasitologi Kedokteran. Jakarta : EGC. Ideham B dan Pusarawati S. 2007. Helmintologi Kedokteran. Surabaya : Airlangga University Press. Institute of Tropical Disease Airlangga University. 2011. Hookworm Microscopy Finding. Diunduh dari http://itd.unair.ac.id/files/ebook/DPD/DPDx/HTML/ Frames/GL/Hookworm/body _Hookworm_mic1. htm. Laboratory identification of parasite of public health concern. 2011. Parasite of The Intestinal Tract. http://www.dpc.cdc.gov/dpdx.pdf. Maharani A. 2005. Infeksi Nematoda Usus pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Karang Mulya 02 Kecamatan Pegandon Kabupatan Kendal. In : Samad H. Hubungan Infeksi dengan Pencemaran Tanah oleh Telur Cacing yang Ditularkan Melalui Tanah dan Perilaku Anak Sekolah Dasar di Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung. Margono S S. 2003. Impotan Human Helminthiasis in Indonesia. In : Crompton DWT, Montressor A, Neisheim Mc, Savioli L, eds. Controlling Disease Due to Helminth Infections. WHO. Geneva. Notoatmodjo, S. 2002. Metode Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta. Onggowaluyo J S. 2002. Parasitologi Medik I Helminthologi. Jakarta : EGC. Prasetyo R H. 2002. Pengantar Praktikum Helmintologi Kedokteran. Surabaya : Airlangga University Press. 81 Samad H. 2009. Hubungan Infeksi dengan Pencemaran Tanah oleh Telur Cacing yang Ditularkan Melalui Tanah dan Perilaku Anak Sekolah Dasar di Kelurahan Soedarto. 2008. Parasitologi Klinik. Jakarta : Sagung Seto. Soedomo M. 2008. Penyakit Parasitik yang Kurang Diperhatikan di Indonesia. Jakarta : Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Entomologi dan Moluska. Sumanto D. 2010. Faktor Risiko Infeksi Cacing Tambang pada Anak Sekolah. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Sutanto I, et al. 2008. Buku Ajar Parasitologi Kedokteran. Jakarta : Balai Penerbit FKUI. Tembung Kecamatan Medan Tembung. E journal Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara. Ulukanligil M, et al. 2001. Environmental Pollution with Soil Transmitted Helminths in Salinurfa.Turkey Mem Inst. Ozwaaldo Cruz, Rio de Janeiro. 82