BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Umum

advertisement

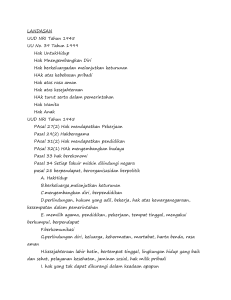

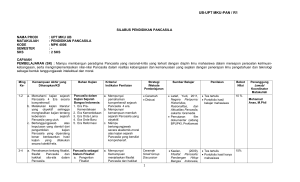

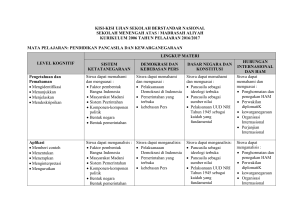

1 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat dalam diri manusia sejak lahir. Salah satu tokoh yang hidup pada tahun 1632-1704 bernama John Locke mengatakan bahwa keadaan alamiah, manusia telah mempunyai hak-hak alamiah yang melekat pada dirinya yaitu hak-hak asasi manusia yang dimilikinya secara pribadi yaitu: hak akan hidup, hak akan kebebasan atau kemerdekaan dan hak memiliki dan di miliki (Soehino, 1996: 107-108). Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan (Pusham UII, 2010:39-40). Pengakuan HAM oleh masyarakat dunia ditandai dengan munculnya Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia - DUHAM) oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948. Berdasarkan pasal 1 DUHAM disebutkan perlu adanya pengakuan, penghargaan sekaligus jaminan internasional bahwa setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka di karuniai akal dan budi dan kehendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Dengan adanya deklarasi tersebut mengartikan bahwa telah ada komitmen moral dunia internasional pada HAM sehingga setiap negara harus memberi jaminan 2 HAM dalam konstitusi atau undang-undang dasarnya sebagai bentuk pemenuhan kewajiban internasional. Hasil amandemen UUD NRI 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai HAM dengan dibuatnya bab khusus mengenai HAM yaitu pada Bab XA yang terdiri dari pasal 28A-J yang isinya kurang lebih mengenai jaminan HAM dan penegakan hukum untuk menjamin tegaknya HAM sebagai sebuah pilar negara hukum. Selain dengan perumusan Bab XA UUD NRI, pengaturan mengenai HAM di Indonesia juga diatur dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 yang kemudian melahirkan UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Baik Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mempunyai arah tujuan yang sama yaitu terpenuhinya hak asasi manusia yang bukan tanpa batas. Demikian pula dalam pengaturan tentang HAM dalam UUD NRI 1945, yaitu bahwa hak asasi manusia bukanlah sebebas-bebasnya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang. Sebelum membahas lebih jauh mengenai pembatasan HAM (human rights limitation), perlu diketahui terlebih dahulu mengenai konsep hak yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights) dan hak yang dapat dikurangi (derogable rights). Dengan adanya konsep tersebut peran negara menjadi sangat penting, yaitu boleh atau tidaknya negara melakukan campur tangan dalam pemenuhannya, artinya terhadap beberapa hak secara absolut tidak diperbolehkan adanya campur tangan, namun terhadap beberapa hak lainnya masih memungkinkan adanya campur tangan negara dalam batas tertentu. a) Hak yang Tidak Dapat Dikurangi (Non-derogable rights) Konsep dari non-derogable rights dimaknai bahwa beberapa HAM adalah bersifat mutlak yang tidak boleh dikurangi 3 pemenuhannya oleh negara atau siapapun, dalam keadaan apapun bahkan dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak yang termasuk dalam non-derogable rights diatur pada : Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable)” Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun” Menurut Ifdal Kasim, berdasarkan International Covenant on Civil and Political Rights sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, kategori hak-hak yang tidak dapat dikurangi antara lain (Ifdal Kasim, 2001: xii) : (1) Hak atas hidup (rights to life); 4 (2) Hak bebas dari penyiksaan (rights to be free from torture); (3) Hak bebas dari perbudakan (rights to be free from slavery); (4) Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); (5) Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; (6) Hak sebagai subyek hukum; dan (7) Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama b) Hak yang Dapat Dikurangi (Derogable rights) Pengertian dari konsep ini yaitu hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara. Hak-hak tersebut antara lain (Ifdal Kasim, 2001: xiii): (1) Hak atas kebebasan berkumpul secara damai; (2) Hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan (3) Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tulisan) Pengurangan (pembatasan hak) tersebut hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang akan muncul dan tidak bersifat diskriminatif. Alasan-alasan yang dimungkinkan untuk melakukan pembatasan diatur dalam beberapa peraturan baik nasional maupun internasional. Pasal 29 ayat (2) DUHAM yang menyatakan bahwa pembatasan pemenuhan HAM hanya dapat dilakukan berdasarkan beberapa alasan berikut: (1) Dilakukan berdasarkan hukum (2) Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan orang lain; (3) Untuk memenuhi syarat-syarat yang benar dari kesusilaan; dan 5 (4) Demi tata tertib umum dalam suatu masyarakat demokrasi Pasal 12 ayat (3) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP) menyatakan bahwa pembatasan pemenuhan HAM hanya dapat dilakukan dengan alasan berikut: (1) Ditentukan oleh undang- undang; (2) Menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum, dan kesusilaan; (3) Hak-hak dan kebebasan orang lain Pasal 21 dan pasal 22 ayat (2) ICCPR menyatakan bahwa pembatasan pemenuhan HAM boleh dilakukan dengan alasan berikut: (1) Ditentukan oleh undang-undang; (2) Diperlukan dalam suatu masyarakat demokrasi; (3) Demi kepentingan keamanan nasional, keamanan dan ketertiban umum; (4) Menjaga kesehatan dan kesusilaan umum atau menjaga hak dan kebebasan orang lain Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM mengatur bahwa pembatasan hak asasi manusia dapat dilakukan berdasarkan : (1) Dilakukan dengan undang-undang; (2) Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; dan (3) Untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sedangkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, pembatasan pemenuhan HAM dapat dilakukan dengan alasan: (1) Ditetapkan dengan undang-undang; 6 (2) Menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; (3) Memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu, apabila dicermati Pasal 28J UUD NRI 1945 itu mencakup Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD NRI 1945, artinya secara tidak langsung bahwa hak-hak asasi manusia yang diatur dalam UUD NRI 1945 tidak ada yang bersifat mutlak, termasuk hak asasi yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Jika kita menarik dari perspektif original intent pembentuk UUD NRI 1945, bahwa seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD NRI 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. Original intent pembentuk UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi juga diperkuat oleh penempatan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD NRI 1945 tersebut. Mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007, maka secara penafsiran sistematis (sistematische interpretatie), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD NRI 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD NRI 1945. (Wahyudi Djafar, 2013:14) Sebagaimana diketahui, dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945, terdapat sejumlah hak yang secara harfiah dirumuskan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights), termasuk di dalamnya hak untuk hidup dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa Pasal 28I ayat (1) haruslah dibaca bersamasama dengan Pasal 28J ayat (2), sehingga hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut tidaklah bersifat mutlak. 7 Oleh karena hak-hak yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu yang termasuk dalam rumusan “hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun” dapat dibatasi, maka secara prima facie berbagai ketentuan hak asasi manusia di luar dari Pasal tersebut, seperti misalnya kebebasan beragama (Pasal 28E), hak untuk berkomunikasi (Pasal 28F), ataupun hak atas harta benda (Pasal 28G) sudah pasti dapat pula dibatasi, dengan catatan sepanjang hal tersebut sesuai dengan pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Adanya tafsir resmi Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya terkait dengan pembatasan HAM di Indonesia telah memberikan kejelasan bahwasanya tidak ada satupun HAM di Indonesia yang bersifat mutlak dan tanpa batas. Penulis sangat memahami apabila banyak pihak yang beranggapan bahwa konstruksi HAM di Indonesia masih menunjukan sifat konservatif, terutama apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di berbagai belahan dunia lainnya. Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pembatasan HAM (human rights limitation) hanya dapat dilakukan terhadap hak-hak yang termasuk kategori hak yang dapat dikurangi (derogable rights), oleh karenanya alasan pembatasan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pembatasan dan pengurangan terhadap hak-hak yang termasuk kategori hak yang tidak dapat dikurangi (nonderogable rights). Di Indonesia, berlakunya Pasal 28J ayat (2) menjadi landasan konstitusional dalam pembatasan pemenuhan HAM, bahkan terhadap pasal 28I yang notabene mengandung hak-hak yang termasuk kategori non-derogable rights 2. Tinjauan Umum tentang Muatan Negatif Internet Tidak ada definisi yang baku mengenai muatan negatif internet, namun secara harfiah dapat disimpulkan apa saja yang dianggap sebagai muatan negatif internet melalui beberapa peraturan yang ada di Indonesia. 8 Muatan negatif internet dapat ditafsirkan sebagai segala jenis muatan dari yang keberadaan dilarang atau tidak diperbolehkan di dalam situs internet. Pertama, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang tidak boleh ada di blog/situs antara lain: a. muatan yang melanggar kesusilaan. b. muatan perjudian c. muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. d. muatan pemerasan dan/atau pengancaman. e. menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. f. menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kedua, apabila mengacu pada Permen Kominfo Nomor 19 tahun 2014 maka yang termasuk dalam konten negatif internet disebutkan dalam Pasal 4 sebagai berikut: Pasal 4 (1) Jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu: a. pornografi; dan b. kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kegiatan ilegal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 9 Adapun yang dimaksud dari situs pornografi mengacu pada Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, pada pasal 1 ayat (1) disebutkan sebagai berikut: Pasal 1 (1) Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. 3. Tinjauan Umum tentang Kedudukan dan Fungsi Peraturan Menteri sebagai Peraturan Perundang-undangan Dalam buku yang berjudul konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia, Prof. Jimly Asshiddiqie menyebutkan: Menteri, seperti diuraikan dalam Penjelasan UUD NRI 1945, dalam bidangnya masing-masing adalah pemimpin pemerintahan yang sesungguhnya dalam kenyataan sehari-hari. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kepadanya diberikan kewenangan regulatif untuk mengatur dan menetapkan peraturan di bidangnya. Agar nomenklatur yang dipake dapat ditertibkan, namanya saya usulkan bukan lagi Keputusan Menteri, melainkan Peraturan Menteri (Jimly Asshiddiqie, 2011: 286) Peraturan Menteri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011) tidak diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1). Namun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, yang berbunyi: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, 10 badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.” Walaupun ketentuan di atas tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa “Peraturan Menteri”, namun frase “…peraturan yang ditetapkan oleh… menteri…” di atas, mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tetap diakui keberadaannya. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan sebagai berikut: “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.” Dari ketentuan di atas, terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundangundangan, yaitu: a. diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau b. dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam doktrin, hanya dikenal dua macam peraturan perundang- undangan dilihat dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar: a. atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan; dan b. delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan 11 Atribusi kewenangan perundang-undangan diartikan penciptaan wewenang (baru) oleh konstitusi/grondwet atau oleh pembentuk undangundang (wetgever) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. (A. Hamid S. Attamimmi, 1990: 352). Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan atribusian dalam UUD NRI 1945, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Peraturan Daerah (Perda). Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 juga dikenal satu jenis peraturan perundang-undangan atribusian di luar UUD NRI 1945, yaitu Peraturan Presiden (Perpres), yang pada masa lalu dikenal sebagai Keputusan Presiden yang bersifat mengatur yang dasarnya adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945. Sementara itu, delegasi dalam bidang perundang-undangan ialah pemindahan/penyerahan kewenangan untuk membentuk peraturan dari pemegang kewenangan asal yang memberdelegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegataris) dengan tanggung jawab pelaksanaan kewenangan tersebut pada delegataris sendiri, sedangkan tanggungjawab delegans terbatas sekali (A. Hamid S. Attamimmi, 1990: 347). Contoh dari peraturan perundang-undangan delegasi, misalnya tergambar dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menegaskan bahwa: ”Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.” Peraturan menteri yang dibentuk atas dasar perintah dari undangundang tersebut dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (delegated legislation). Dengan demikian, secara umum peraturan perundang-undangan delegasi adalah peraturan perundang- 12 undangan yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Kembali pada persoalan keberadaan dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, termasuk Peraturan Menteri, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tidak hanya mengatur keberadaan peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (peraturan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi). Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 juga menegaskan adanya peraturan perundang-undangan “yang dibentuk atas dasar kewenangan”. Istilah “kewenangan” dalam ketentuan tersebut, tentu saja bukan kewenangan membentuk peraturan melainkan kewenangan pada ranah lain. Misalnya, Menteri melaksanakan kewenangan atas urusan pemerintahan tertentu yang merupakan kekuasaan Presiden. Artinya, apabila Menteri membentuk Peraturan Menteri tanpa adanya “perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”, Peraturan Menteri tersebut tetap dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Padahal dalam doktrin tidak dikenal jenis peraturan perundang-undangan demikian. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif Ilmu Perundangundangan terutama dalam kaitannya peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang bersifat hierarkis dimana norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen atau yang disebut oleh Joseph Raz sebagai chain of validity (Jimly Asshiddiqqie & M. Ali Safa’at, 2006: 157). Dalam undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004), tidak dikenal peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar kewenangan, termasuk dalam hal peraturan menteri. Peraturan 13 Menteri yang dibentuk tanpa adanya pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, dikenal secara teoritik sebagai peraturan kebijakan (beleidregels), yaitu suatu keputusan pejabat administrasi negara yang bersifat mengatur dan secara tidak langsung bersifat mengikat umum, namun bukan peraturan perundang-undangan Karena bukan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan tidak dapat diuji oleh Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan adanya ketentuan Pasal 8 ayat (2) UndangUndang Nomor 12 tahun 2011, maka tidak lagi perbedaan antara Peraturan Menteri yang merupakan peraturan perundang-undangan dengan Peraturan Menteri yang merupakan Aturan Kebijakan. Kedudukan Peraturan Menteri yang telah dibentuk sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, tetap berlaku sepanjang tidak dicabut atau dibatalkan. Namun demikian, terdapat dua jenis kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Pertama, Peraturan Menteri yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan. Kedua, Peraturan Menteri yang dibentuk bukan atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (atas dasar kewenangan), berkualifikasi sebagai Aturan Kebijakan. Hal ini disebabkan UndangUndang Nomor 12 tahun 2011 berlaku sejak tanggal diundangkan (vide Pasal 104 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011), sehingga adanya Peraturan Menteri yang dibentuk sebelum tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 masih tunduk berdasarkan ketentuan undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 10 14 tahun 2004. Konsekuensinya, hanya Peraturan Menteri kategori pertama di atas, yang dapat dijadikan objek pengujian Mahkamah Agung. Selanjutnya, kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, baik yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada menteri, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum dan dapat dijadikan objek pengujian pada Mahkamah Agung, apabila dianggap bertentangan dengan undang-undang. Sekedar menegaskan kembali, kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk tanpa delegasi/atas kewenangan di bidang administrasi negara perlu dikaji lebih lanjut. 15 B. Kerangka Pemikirian Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Kesesuaian Kewenangan dalam melakukan Pembatasan HAM Rekonstruksi Hukum Untuk Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Dalam Kerangka Pembatasan Hak Asasi Manusia 16 Keterangan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah secara khusus membuat bab yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pun tentang tata cara pembatasan atas HAM tersebut agar setiap orang terpenuhi haknya secara adil. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informatika ditemukanlah internet. Media maya (internet) ini dapat mempermudah hubungan (komunikasi) antar manusia dan berperan sebagai wadah menyampaikan aspirasi, ide, gagasan, pengetahuan serta karya seni, yang artinya pula secara tidak langsung berperan sebagai fasilitas yang mendukung kebebasan HAM. Namun, ketidakterbatasan akses dalam internet kerap disalahgunakan, justru ‘kebebasan’ disini menjadi bumerang bagi HAM dan menciderai HAM itu sendiri. Mencermati hal itu pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informasi membuat peraturan untuk membatasinya, yaitu Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Disahkannya Peraturan Menteri tersebut memang cukup berpengaruh bagi berbagai kalangan khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi dan informasi. Sementara bagi kalangan hukum, disahkannya Peraturan Menteri tersebut menimbulkan berbagai perdebatan, karena sebagai peraturan pelaksana Peraturan Menteri Kominfo tersebut telah melampaui kewenangan daripada Undang-Undang, dimana pemblokiran yang dilakukan merupakan salah satu bentuk pembatasan HAM yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 konsep pembatasan HAM harusnya dilakukan melalui peraturan setingkat Undang-Undang bukan hanya melalui peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri. 17 Selain itu, Peraturan Menteri ini bisa dikategorikan sebagai pembatasan hak berekspresi (menyampaikan pendapat) dan menerima informasi, yang menurut Konvensi Internasional Hukum Sipil dan Politik (KIHSP) boleh dibatasi dengan syarat tertentu salah satunya harus diatur dalam undang-undang. Maka dari itu, Permen Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 dapat dikatakan tidak memiliki dasar acuan undang-undang yang jelas dalam pemberian kewenangan pada Kementerian Kominfo untuk menilai apakah suatu situs bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Legitimasi kewenangan Kominfo lewat di peraturan itu tidak sah karena tidak berdasar. Dengan demikian perlu dikaji mengenai perlunya rekonstruksi hukum mengenai pembatasan hak berekspresi dan menerima informasi di Indonesia. Khususnya di bidang Internet ini, harus ada kejelasan aturan yang sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga terwujud suatu harmonisasi hukum.