beban ideologi dan pengaruhnya - Faculty e

advertisement

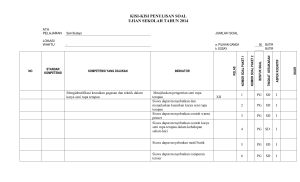

1 BEBAN IDEOLOGI DAN PENGARUHNYA DALAM PERKEMBANGAN TEATER MODERN INDONESIA Ribut Basuki Jurusan Sastra Inggris, FS – UK Petra. Abstrak Teater selalu penuh dengan makna. Dalam pandangan New Hisotricism, makna dalam dunia teater tidak pernah terlepas dari ideologi, demikian pula dengan dunia teater Indonesia. Sejak awal,dunia teater Indonesia sudah dibebani dengan ideologi baik yang pransparan mau pun yang samar-samar. Dari jaman pra-kemerdekaan hingga tahun 1950an, ketika Indonesia baru saja merdeka selama lima tahun, ideologi politik nampak jelas mengemuka. Sesudah masa itu, ideologi lain mengemuka, meski pun sebagian hanya sebagai latar belakang. Para insan teater nampaknya banyak terperangkap dalam ideologi-ideologi ini, sehingga mereka lupa membangun dunia teater sebagai dunia mereka sendiri, tempat mereka berkreasi baik secara artistik mau pun profesional. ____________ Sejarah secara tradisional dianggap sebagai cerita/catatan yang obyektif mengenai masa lalu. Akan tetapi, kita mulai menyadari bahwa sejarah tidak lepas dari bias-bias. kesadaran seperti itu ditangkap dalam New Historicism, sebuah teori sejarah dengan pandangan kultural. New Historicism menganggap bahwa sejarah itu subyektif, dan sejarah adalah interpretasi masa lalu, bukan masa lalu itu sendiri (lihat Basuki:2003). Karena sejarah itu subyektif, maka sejarah tidak pernah lepas dari bias-bias pemikiran dan nilai-nilai. Demikian pula, sejarah teater tidak akan pernah lepas dari bias-bias pemikiran dan nilai-nilai, karena setiap drama atau pertunjukan teater selalu mengandung seperangkat nilai-nilai, baik yang ditentang atau dikuatkan (lihat Mason dlm. Basuki, 2003). Seperangkat pemikiran dan nilai-nilai itu, dalam bahasa Gramscian, disebut ideologi. Ideologi bisa nyata dalam sebuah kekuatan politik, bisa juga hanya sekedar nilai-nilai dalam masyarakat atau bahkan sekelompok orang. Ia bisa ‘dipeluk’ secara sadar, tetapi sering lebih dengan tanpa sadar, yang menurut Althusser terjadi dengan proses “interpelasi.” Sebuah karya seni tidak lepas dari ideologi. Ideologi itu bisa hanya samar-samar berfungsi sebagai latar belakang, bisa pula jelas kelihatan di permukaan. Ideologi bahkan bisa menjadi sumber inspirasi, seperti yang terjadi dalam sejarah perjalanan bangsa 2 Indonesia. Sayangnya, di Indonesia, tarik-menarik pemikiran dan nilai-nilai itu justru kelihatan menjadi beban dalam perkembangan dunia teater modern Indonesia. Pemikiran dan nilai-nilai mempengaruhi perkembangan estetik mau pun non-estetik teater modern Indonesia sedemikian rupa sehingga dunia teater lebih menjadi arena persilangan pemikiran dan nilai-nilai dibandingkan sebagai sebuah dunia seni yang lengkap, madiri, dan utuh. Paper ini berusaha mengurai tarik-menarik pemikiran dan nilai-nilai dalam sejarah teater Indonesia dan bagaimana pemikiran dan nilai-nilai itu menjadi beban bagi dunia teater Indonesia. Disamping itu juga akan dilihat bagaimana tarik-menarik pemikiran dan nilai-nilai itu mempengaruhi perkembangan teater modern Indonesia. Karena dalam membahas sejarah teater seseorang tidak bisa terbebas dari biasbias pemikiran dan nilai-nilai, maka sebagai penulis saya perlu mengatakan bahwa saya juga mempunyai bias pemikiran dan nilai-nilai sendiri dalam memandang dunia teater Indonesia. Pemikiran dan nilai-nilai saya mengenai dunia teater Indonesia bisa dilihat dari latar belakang pendidikan saya dan mimpi saya bahwa dunia teater di Indonesia perlu mandiri dan utuh. Drama/teater modern Indonesia, hingga saat ini, masih belum betul-betul menjadi “milik masyarakat.” Meski pun perkembangannya sudah dimulai sejak pra-kemerdekaan, “teater Indonesia masih merupakan fenomena kota besar dan hanya diterima oleh sebagian kecil penonton” (Saini, 2000: 46). Sebagian kecil penonton itu pada umumnya kelompok masyarakat intelektual (atau yang ingin menjadi intelektual) Indonesia, itu pun tidak semuanya. Teater modern Indonesia berkembang dengan segala pasang surutnya dan dengan segala pergolakan pemikirannya, tetapi teater modern Indonesia masih belum mempunyai dunia yang mapan, yang betul-betul normal. Bagaimanakah dunia teater yang utuh itu? Dalam siaran persnya ketika menyutradarai “Hamlet” Rendra menulis, “Di negara yang sudah mapan, yang sudah memiliki infrastruktur yang lengkap untuk seni teater, para dramawan … [bisa] seribu kali memainkan dan memestaskan Hamlet …” (Rendra, 2000). Untuk “Negara yang sudah mapan” itu, Rendra nampaknya merujuk kepada dunia teater di Amerika Serikat, atau New York pada khususnya ketika ia berada di sana beberapa waktu. “Dunia yang mapan” itu memiliki infrastruktur yang lengkap. Infrastruktur dunia teater menyangkut 3 hardware dan software. Hardware-nya adalah gedung teater dengan manajemennya yang lengkap, dan software-nya adalah pekerja teater yang meliputi penulis naskah, aktor, sutradara, para desainer, dll. Lebih dari itu, dunia yang mapan itu juga dipengaruhi oleh ‘stake-holders’ yang berperan aktif. Stake holders dalam dunia teater, disamping para pekerja teater, adalah produser, sponsor, media, universitas, para kritikus dan, terutama, penonton. Penonton adalah faktor yang sangat menentukan agar dunia teater bisa utuh dan mandiri. Merekalah yang membuat suatu produksi bisa dimainkan ratusan bahkan ribuan kali sehingga dunia teater bisa hidup dan menghidupi setiap insan teater yang bekerja didalamnya. Para kritikus membuat dunia teater itu terus bergerak maju. “Dalam dunia yang mapan” itu ada pula universitas-universitas yang berisi kaum akademisi yang ‘menyuplai’ baik pekerja teater di masa depan mau pun ide-ide, yang nantinya akan membuat dunia teater semakin matang dan bisa “survive” sebagai sebuah dunia seni, bagian dari kebudayaan suatu masyarakat. Demikian pula sponsor, media, dll. melakukan perannya sendiri sesuai dengan bidang mereka. Dalam sebuah dunia yang mapan, bentuk-bentuk teater bisa sangat bervariasi, dan semuanya bisa berjalan sesuai dengan keinginan pihak yang melaksanakannya. Secara sederhana, peta teater modern yang mapan adalah sebagai berikut: Peta Teater Modern Kategori Fungsi Dana Penonton Bentuk Artistik Macam Teater Contoh Profesional Entertainment Penonton, sponsor, dll. Semua orang yang menyukai teater sebagai hiburan Konvensional Teater musikal, Teater Dramatik - Teater Musikal: (Les Miserables, Miss Saigon, The Sound of Music, Opera Kecoa dll., - Teater Dramatik: (Hamlet, Doll’s House, Glass Menagerie, The Art, Malam Jahanam, dll. Amatir Alternatif Donatur, sponsor, dll. Kaum seniman, kritisi, dll. yang mencari alternatif Eksperimental Dada, Epic theatre, Absurd theatre, Theatre of cruelty, Poor theatre, Theatre for the oppressed, dll. Mother Courage, Waiting for Godot, the Bald Soprano, dan semua teater tanpa naskah. 4 Teater konvensional, yang pada umumnya professional, adalah teater yang diproduksi untuk penonton yang membeli tiket. Para pekerja teater berkecimpung dalam seni teater sebagai profesi, sebagai aktor, sutradara, desainer, dll. Di negara yang sudah maju dunia teaternya, teater profesional ini pentas secara rutin, satu repertoire bisa dimainkan puluhan, ratusan bahkan ribuan kali. Bisa dibayangkan seandainya ini terjadi di Indonesia, jika harga tiket Rp. 10.0001 saja, maka jika sebuah repertoire bisa dimainkan 100 kali dengan kapasitas, katakanlah 100 penonton, itu berarti bahwa penghasilan produksinya adalah Rp.10.000 X 100 X 100 = Rp. 100.000.000 (seratus juta!). Belum lagi pendapatan dari sponsor. Ini cukup untuk membiayai produksi dan membayar pekerja teaternya. Ini juga berarti bahwa di sebuah kota, ada 100 X 100 = 10.000 penonton yang mau membayar. 10.000 penonton sebenarnya bukan jumlah yang terlalu besar untuk kota seukuran Jakarta atau Surabaya. Teater eksperimental, yang pada umumnya amatir, diproduksi tidak dengan terlalu mempertimbangkan penonton, karena tujuannya adalah eksperimen. Bahkan dalam Teater Miskin Grotowski, misalnya, ia kadang-kadang saja butuh penonton, itu pun hanya sedikit (Brook, 1968: 12). Seperti dalam peta di atas, penontonnya bisa kaum seniman sendiri atau para kritisi, dan mereka pun tidak harus bayar. Namun, perlu dicatat bahwa teater ekperimental bisa menjadi menghasilkan secara finansial ketika akhirnya banyak orang yang ingin menonton, seperti pada pertunjukan Waiting for Godot-nya Samuel Beckett yang konon hingga kini masih pentas disebuah gedung teater di Paris. . Karena pertunjukan itu dijual tiketnya, maka meski pun sebelumnya adalah hasil eksperimen, produksi itu sudah menjadi professional Mother Courage-nya Bertolt Brecht juga kadang diproduksi secara profesional, biasanya oleh kalangan universitas. Ini berarti bahwa teater eksperimenal bisa digarap secara profesional. August Wilson, eksperimentalis kontemporer itu, biasanya melakukan ini di negaranya, Amerika Serikat. Tetapi perlu dicatat bahwa harganya biasanya sangat mahal sehingga penontonnya juga kalangan terbatas. Perlu juga dicatat bahwa teater konvensional juga pada awalnya berangkat dari eksperimen. Misalnya, teater dramatik modern diawali oleh eksperimen Henrik Ibsen, Bandingkan dengan harga tiket bioskop di kota besar yang saat ini bisa mencapai Rp. 25.000 – 50.000. Tanggal 28 Juli – 6 Agustus 2004, Teater Koma mementaskan Republik Togog dengan tiket Rp. 75.000, Rp. 50.000, dan Rp. 30.000. (Kompas Minggu, 25 Juli 2004). 1 5 Stanislavski, dll. dan kemudian berkembang dan menyerap eksperimen-ekperimen yang lain. Model panggung sekarang tidak harus dalam bentuk proscenium yang mula-mula. Tata lampu Brechtian, misalnya, sekarang sudah diserap sebagai bagian dari teater konvensional. Sebelum pengaruh Brecht ini, lampu panggung biasanya disembunyikan dari penonton. Panggung juga tidak lagi harus proscenium, asalkan semua penonton bisa menikmati pertunjukan dari sudut pandangnya. Manakah yang lebih bermutu? Teater professional atau eksperimental? Keduanya bisa bermutu dan tidak bermutu. Siapa bisa mengatakan bahwa Death of Salesman-nya Arthur Miller tidak bermutu? Di sisi lain, siapa bisa mengelak bahwa banyak pula teater eksperimental yang hanya sekedar berbeda dan main-main? Melihat penjelasan di atas, kita tidak bisa mengelak bahwa kenyataannya dunia teater kita belum mapan. Kita pernah memiliki ‘dunia teater’ yang mapan itu dalam konteks teater tradisional. Ketika teater tradisional berjaya, terutama di daerah Jawa di tahun 1960an dan 1970an, kita punya tobong yang bisa dibawa kemana-mana, pekerja teater tradisional yang hidup dari menjadi seniman teater, penonton yang antusias, dan sebaginya. Sayangnya desakan modernitas mematikan mereka dan teater modern belum sepenuhnya mampu menggantikan posisi mereka. Teater modern yang professional juga pernah dirintis bahkan di awal abad 20. Tetapi akhirnya timbul tenggelam bersama dengan perubahan yang terjadi. I. Teater Modern Indonesia di Jaman Kolonial. Di awal abad 20, sebelum Negara Indonesia terbentuk, teater di wilayah nusantara (untuk membedakan sebelum dan sesudah kemerdekaan), tentu saja sudah ada. Sebagian besar tentu dalam bentuk teater tradisional sesuai dengan warna kebudayaan daerah dimana teater itu tumbuh. Menurut cataran Oemarjati, sebenarnya diawal abad 20 itu teater professional sudah beredar (1971: 22-36), yang menurut Saini KM merupakan sebuah teater trans-etnik (2000:33). Tetapi teater professional ini hanya diterima di daerah Sumatra yang bahasa daerahnya adalah melayu. Nama teater professional yang tercatat adalah Bangsawan. Di Jawa, karena secara finansial tidak berhasil, teater Bangsawan itu harus dijual ke orang lain yang bisa menyesuaikan dengan keadaan 6 setempat dan menamainya dengan Stamboel (Komedi Stamboel)2 (34). Oemarjati mencatat bahwa teater-teater itu mulai “meng-Indonesia” sejak 1908, ketika Budi Utomo didirikan (1971:37). Teater- teater professional yang “meng-Indonesia” bermunculan, tetapi “cita-cita budaya yang bersifat Indonesia, belum jadi beban tanggung jawab baginya” (36). Cita-cita itu, menurut Oemarjati, baru terangsang dalam bentuk “janin”nya di awal pertumbuhan Dardanella (36). Dalam periode awal ini, naskah belum ditulis lengkap, melainkan dalam garis besar. Bahkan ketika naskah berkembang lebih detail, karena belum ada teks, para pemain hanya diminta untuk menghafalkan di luar kepala setelah diberitahu secara lisan (29-31). Saini KM mencatat bahwa sejak adanya Sumpah Pemuda di tahun 1928, maka para seniman mulai “menjawab” keinginan untuk membangun Negara Indonesia itu dengan menulis karya-karya dalam bahasa baru (yang diangkat dari bahasa Melayu) yaitu bahasa Indonesia. Saini KM bahkan mencatat bahwa sebelum itu, di tahun 1926, Rustam Effendi sudah menulis karyanya dalam bahasa Indonesia (Bebasari), dan setelah tahun 1928 Sanusi Pane, Muhamad Yamin, Armyn Pane, dll. menulis karya-karyanya. Diantaranya Sanusi Pane menulis Kertajaya (1932) dan Sadhyakalaning Majapahit (1933) dan Muhamad Yamin menulis Ken Arok dan Ken Dedes (Saini, 2000: 193). Bagi Saini KM, Komedi Stamboel dan kelanjutannya Dardanella tidak banyak berarti bagi nasionalisme yang sedang diperjuangkan. “Komedi Stamboel tidak mencoba menarik perhatian penonton kepada realitas. Sebaliknya ia memberikan kesempatan kepada mereka untuk lari dari realitas menuju dunia fantasi yang glamour” (35). Seperti yang diungkapkan Saini KM, perkembangan teater di jaman prakkemerdekaan itu “akan pantas pada posisinya sebagai teater nasional [jika teater] menemukan sejumlah kebutuhan. Ia harus mengekspresikan kesadaran dan aspirasi bangsa …” (2000: 31). Lebih jelasnya, ia menyebut teater perlu menjadi “ekspresi ‘ideologi’ nasional dan pemakaian bahasa nasional” (31-32). Inilah yang dilakukan oleh Sanusi Pane, misalnya, yang adalah seorang “penulis nasionalis” (Bodden, 2002: 94). Tidak banyak catatan artistik yang kita dapat, kecuali beberapa keterangan bahwa disamping pengaruh ceritera dari negara-negara Asia yang lain, teater barat mulai 2 Secara kronologis, catatan Oemarjati dan Saini KM mengenai Komedi Stamboel dan Bangsawan tidak sama. 7 mempengaruhi teater-teater yang ada, seperti naskah saduran karya Shakespeare. Bentuk pementasanya “hampir mirip kelompok musikal Broadway (Saini, 2000: 34), dan bentuk lakonnya “romantis-idealistis” (Oemarjati, 1971: 59). Jelas sekali bahwa sejak awalnya, yang disebut “teater modern Indonesia” sudah terbebani oleh keharusan untuk mengekspresikan “ideologi” nasional dari sebuah bangsa yang saat itu bahkan belum terbentuk. Dalam konteks sejarah Indonesia, ideologi tersebut tentu saja berhadapan dengan ideologi yang sedang berkuasa, atau dalam bahasa Althuser sedang memiliki hegemoni, yaitu ideologi pemerintah kolonial Belanda.3 Bisa pula dilihat bahwa teater yang tidak membawa ideologi adalah teater yang kurang baik. Beban ideologi di era ini nampaknya sudah membuat teater yang hanya “mengarah kepada keuntungan” (35) belum sepenuhnya layak disebut teater nasional. Kualitas, dengan kriteria seperti ini, dilihat dari seberapa besar sebuah pertunjukan membawa pesan ideologis. Dalam pembahasannya, Saini KM sama sekali tidak berbicara mengenai kualitas estetik dari teater-teater di era ini. Pengaruh dari beban ideologi itu, tentu saja, membuat dunia teater Indonesia tidak tumbuh bagi dirinya sendiri, tetapi bagi dunia yang lebih besar darinya. Akibatnya, dunia teater yang professional, betapa pun masih sederhananya secara artistik, menjadi terpinggirkan dan teater yang muncul justru teater ‘amatir’ (bukan sebagai profesi) yang sarat dengan pesan ideologis. Dengan demikian, teater terangkat sebagai alat perjuangan, tetapi dunia teater tidak berkembang secara normal. Pada Jaman Jepang (1942-1945), dunia teater Indonesia bergerak dengan warna yang berbeda. “Pada tahun pertama pendudukannya, teater professional kurang aktif” (Saini, 2000: 36). Sebaliknya, “justru teater-teater amatir menjadi sangat aktif” (36). Teater mulai dipakai oleh pemerintah pendudukan Jepang sebagai alat propaganda dan banyak mendapat sensor dari pemerintah pendudukan Jepang. Meski pun demikian banyak penulis yang bisa menyelipkan nilai-nilai perjuangan (lihat Oemarjati, 1971: 3758 dan Saini, 2000: 36-38). Dari sisi bentuk teater, nampaknya aliran realisme di Eropa mulai mempengaruhi seperti adaptasi Dolls House karya Hendrik Ibsen oleh Armijn pane dalam Jinak-Jinak Merpati (Saini:2000, 37). Apalagi setelah terbentuknya kelompok 3 Hanya saja saya belum menemukan catatan mengenai sikap pemerintah Hindia Belanda mengenai teater saat itu. 8 “Sandiwara Penggemar Maya di tahun 1944, “teori-teori teater mulai dipelajari secara serius” (37). Namun demikian, nanpaknya bentuk lakon dan pementasannya tidak sepenuhnya sama dengan realisme di Eropa, realisme ala Indonesia itu kemudian oleh Oemarjati disebut “romantis-realistis” (1971: 59). Ini, saya kira, karena teater pada saat itu harus dibebani pesan romantis perjuangan, tidak seperti realisme yang terjadi di Eropa. Pada masa itu, beban ideologi teater Indonesia menjadi jelas berganda: di satu sisi ditarik oleh pemerintah pendudukan Jepang sebagai alat propaganda mereka, di sisi lain, dipakai oleh para nasionalis untuk ideologi kebangsaan mereka. Akibat dari beban tarik menarik ideologi antara pemerintah pendudukan Jepang dan kaum nasionalis, teori-teori nampaknya tidak bisa sepenuhnya terserap secara wajar. Teater realis mengandaikan pendalaman artistik, sedangkan keadaan di Indonesia saat itu menuntut para pekerja teater untuk ‘mengakomodasi’ ideologi-ideologi yang beroperasi. Sehingga, teori-teori menjadi ‘disesuaikan’ dengan kebutuhan. Dengan demikian, ketiatan berteater bisa marak, tetapi dunia teater yang normal juga belum sepenuhnya bisa terbentuk. II. Teater Modern Indonesia di Jaman Pasca-Kolonial. Jaman Pasca-Kolonial di Indonesia, secara formal, ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Jaman pasca-kolonial ini saya bagi dalam Era Orde Lama (1945-1965), yang merupakan masa transisi dari kemerdekaan, Era Orde Baru (1965-1998), yang bisa disebut sebagai masa pembangunan dengan segala permasalahannya, dan Era Pasca-Orde Baru (1998 – sekarang), yang merupakan reaksi dari masa pembangunan di Era Orde Baru. II. A. Era Orde Lama. Dalam kurun waktu 20 tahun setelah Proklamasi ini, disamping merupakan masa bagi bangsa yang baru lahir ini mulai menata diri, ditandai pula oleh suatu masa pendudukan oleh Belanda. Masa-masa awal kemerdekaan ini tentu saja mempengaruhi teater Indonesia. Namun demikian, sebelum membahas permasalahan beban ideologi dan pengaruhnya terhadap teater Indonesia, karena nasion baru bernama Indonesia sudah terbentuk, kita perlu sekarang membahas teater modern Indonesia itu seperti apa. Oemarjati bertanya, “Apa sebetulnya yang dimaksudkan dengan ‘drama modern’ 9 Indonesia?” (1971: 201). Saini menyebutkan, “beberapa pihak sepakat bahwa yang disebut teater modern di Indonesia didukung oleh masyarakat perkotaan dan cara berfikir Barat” (dlm. Dahana, 2001: 13). Selanjutnya Dahana mengutip Jakob Soemardjo yang mendefinisikan teater modern Indonesia: 1. melakukan pertunjukan di tempat yang khusus dengan panggung berbentuk proscenium, 2. penonton pertunjukan harus membayar, 3. berfungsi sebagai hiburan dalam segala gradasinya, 4. unsur cerita berkaitan dengan peristiwa sezaman, 5. menggunakan idiom-idiom modern, 6. menggunakan bahasa melayu tinggi atau Indonesia, dan 7. menggunakan naskah tertulis (Dahana, 2001: 13). Radhar Panca Dahana lebih lanjut menganggap bahwa definisi Soemardjo tidak lagi tepat dengan alasan, pertama, teater mutakhir Indonesia tak senantiasa menggunakan panggung proscenium namun juga arena atau bahkan aula, kamar tamu, ruang kelas, atau bahkan lapangan bermain; kedua, tidak selalu pertunjukan teater modern atau mutakhir Indonesia menuntut penontonnya untuk membayar; dan ketiga, teater mutakhir Indonesia juga telah banyak meninggalkan keharusan untuk menggunakan naskah tertulis (Dahana, 2001:15-16). Jelas sekali bahwa referensi Dahana adalah apa yang terjadi di paruh kedua abad 20 dan awal abad ini dengan teater-teater eksperimental yang sedang menggejala. Jika kita melihat definisi-definisi di atas dan menghubungkannya dengan Peta Teater Modern di halaman 3, maka kita bisa melihat bahwa definisi Soemardjo lebih merupakan definisi teater konvensional, sedangkan definisi Dahana mencakup juga teater eksperimental. Jika keduanya diterapkan, maka sebenarnya definisi itu cukup menggambarkan Peta Teater Modern, yang berarti Peta Teater Modern Indonesia seharusnya tidak banyak berbeda dengan Peta Teater Modern pada umumnya. Tidak bisa terhindarkan bahwa teater modern Indonesia tidak lepas dari pengaruh teater di Barat, sehingga apa yang pernah dikatakan Putu Wijaya bahwa “mengembalikan semuanya kepada referensi Barat … [akan] terasa sebagai ‘perkosaan’” (2000: 59) menjadi sedikit berlebihan. Putu Wijaya beranggapan, dengan melihat fenomena teater Kecil Arifin C. Noer, teater Koma Riantriarno, teater Gandrik, dan sebagainya, “Indonesia telah memiliki referensinya sendiri” dan ini disebut “Tradisi Baru” (59). Sulit sekali mempercayai bahwa baik Arifin C. Noer, Riantriarno, dll., meski pun banyak menggunakan unsur lokal, sama sekali tidak melihat teater Barat sebagai bahan acuan. Apa pun bias ideologi 10 dibaliknya, sebenarnya kita tidak bisa sepenuhnya mempermasalahkan apakah dalam memetakan dunia teater kita ber-referensi Barat atau tidak. Bagaimana pun, modernisme berasal dari Barat dan melihat ke Barat sebagai bandingan tidaklah terlalu masalah asalkan kita sadar bahwa kita mempunyai bias kita masing-masing. Kembali ke perkembangan dunia teater Indonesia, Masa Orde Lama bisa dipisakan menjadi beberapa bagian. Oemarjati melihat bahwa masa lima tahun pertama (1945 -1950) adalah “babak awal perkembangan yang steril” (1971: 51). Ia menggolongkan periode berikutnya (1950-1963) sebagai “periode perkembangan [teater]” itu sendiri (166-198). Dengan gejolak politik di tahun 1963 dan segala permasalahan yang mendahuluinya, sebenarnya bisa kita bahas sendiri periode selama lima tahun antara 1960 – 1965. Ormarjati mencatat bahwa di tahun 1945 – 1950, “Indonesia masih mengalami suatu blokade, yaitu oleh Belanda, territorial mau pun kultural” (46). Masa pendudukan Belanda pasca perang Asia ini membuat intelektual Indonesia sibuk dengan perjuangan, dan para teatrawan justru banyak yang terjun ke dunia film (46-47). Teater yang masih berjalan adalah teater-teater kecil “yang tetap giat mengadakan pertunjukan dan giat memperkaya repertoire dengan karangan-karangan sendiri” (47). Akan tetapi, “tahuntahun perang [ini] tidak menghasilkan pertunjukan-pertunjukan yang dapat diingat atau pun naskah-naskah yang bagus” (Saini, 2000: 39). Menurut Saini KM, teater berjalan semarak, tetapi lebih dipakai sebagai sarana untuk menyemangati pejuang kemerdekaan, karena “semangat berjuang rakyat harus tetap dipertahankan dan kemampuan mereka untuk menderita harus dipelihara” (38). Masa ini, tentu saja, adalah masa ketika ideologi kolonial Belanda ingin dikembalikan setelah ideologi kolonial Jepang runtuh. Tekanan ideologis terhadap teater Indonesia tetap berat sehingga mau tidak mau dunia teater hanya menjadi alat propaganda republik yang baru. Belanda sendiri tidak mampu berbuat seperti yang dilakukan oleh Jepang karena proklamasi Indonesia membuat mereka berhadapan dengan sebuah negara baru, bukan sekedar sebuah koloni. Apalagi, Belanda tidak punya legitimasi seperti yang dimiliki Jepang, yaitu sebagai negara yang ingin ‘menyelamatkan’ Indonesia. Jika pada masa Jepang, teater bisa dimanfaatkan oleh Jepang sehingga harus menjadi obyek tarik 11 menarik antara dua ideologi, pada masa ini teater Indonesia jelas berada dalam satu posisi, yaitu posisi melawan ideologi kolonial. Karena beban ideologi ini, bagi dunia teater Indonesia masa ini adalah “masa sulit untuk kontemplasi dan kreasi artistik, meski pun teater berada dalam permintaan besar” (Saini, 2000: 38). Saini KM bahkan mencatat bahwa teater ‘profesional’ pun “tidak ketinggalan membiarkan panggungnya terbuka untuk melodrama tentang pahlawan revolusi” (39). Dikotomi “teater professional” dan “teater nasional” nampaknya masih dipertahankan oleh Saini KM, hanya saja ia memberikan label ‘melodrama’ untuk pilihan artistik teater profesional. Definisi mengenai teater modern Indonesia yang diberikan para pakar di atas tentu saja menjadi tidak oprasional, apalagi definisi Soemardjo yang lebih mengacu ke teater modern profesional di Barat. Justru definisi Dahana yang lebih umum barangkali bisa mengena meski pun tentu saja Dahana lebih melihat teater yang menurutnya berkualitas, bukannya teater yang terpaksa harus kehilangan kesempatan untuk berkontemplasi dan berkreasi artistik seperti yang disebutkan Saini KM. Semua yang terjadi pada masa ini menjadi alasan mengapa dunia teater belum bisa berjalan secara normal. Tahun 1950, setelah usai perang kemerdekaan, adalah awal babak baru dalam referensi teater Indonesia. Menurut Oemarjati, sejak tahun itu “medium pengenalan dengan dunia bukan lagi bahasa Belanda, tetapi Inggris” (1971: 48). Selama sekitar sepuluh tahun berikutnya teater Indonesia mendapatkan “perspektif [yang lebih] luas . . . ketika negri kita dibanjiri buku-buku edisi murah dari Amerika, Moskow, dan Peking” (48). Inilah “babak terjangkaunya oriestasi seluruh jagad oleh bangsa Indonesia” (51). Selanjutnya, pada tahun 1955 didirikan ATNI (Akademi Nasional Teater Indonesia) dan kelompok teater bertumbuhan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Makassar, Jogja, Surabaya, Medan, dll. Inilah, menurut Oemarjati, masa “perkembangan” teater Indonesia, setelah masa-masa sebelumnya yang disebut masa “pembentukan” (Oemarjati, 1971). Dengan terserapnya pengaruh dari berbagai belahan dunia dengan medium bahasa Inggris, pilihan para teatrawan secara artistik adalah “realisme dan naturalisme konvensional” (Saini, 2000: 39). Masa ini ditandai dengan munculnya nama-nama seperti 12 Utuy Tatang Sontani, Akhdiat Kartamiharja dan Rendra, nama yang nantinya akan dominan di tahun-tahun berikutnya. Saat inilah naskah-naskah Barat lebih serius dipelajari, diterjemahkan, bahkan disadur sehingga “pengaruh Ibsen dan Chekov berada pada puncaknya” (40). Akan tetapi, bisa dicurigai bahwa banyak yang belum betul-betul mengerti bagaimana memanggungkan mereka, seperti yang diungkapkan sendiri oleh Umar Kayam. Ketika menyutradarai sebuah pertunjukan di Yogyakarta yang salah satu aktornya adalah Rendra, dia mengatakan, “Waktu itu kami belum pernah mendengar Stanislavsky, apalagi pemadangan dan metodenya. Juga, sudah tentu, Brecht. Yang kami ketahui hanyalah konvensi teater realis, mungkin nyaris naturalis. itu pun kami reka-reka saja menurut akal sehat—common sense kami” (2000:11). Umar Kayam, saat itu, bahkan tidak menyadari bahwa teater realis dan Brecht berada dalam dua kutub yang berbeda. Sayangnya, sebelum teater modern konvensional ini terbangun dengan baik, orang sudah ingin mencari hal yang lain. Saini KM mencatat sbb: Tapi pada saat ketika teater nasional tampak menemukan idiomnya sendiri, yaitu realisme konvensional, sebuah masalah timbul. Bahkan pada saat itu, kaum terpelajar adalah kaum minoritas yang sangat kecil. Teater baru ini menghadapi sebuah dilema. Mempertahankan standar berarti menjadi eksklusif dan hanya menyajikan dan melayani selera kaum istimewa yang sedikit. Merendahkannya atau kembali pada gaya Stanboel atau Dardanella berarti mengkhianati cita-cita kesenian . . . (2000:40). Selanjutnya Saini mencatat bahwa beberapa orang mulai melihat tradisi-tradisi teater etnik (40). Oemardjati memberi komentar dalam masa ini sbb.: “. . . penulis-penulis muda membangun dan mengembangkan kekayaan susastra Tanah airnya: Tidak dengan mengekori salah satu gaya atau pun negara, tidak dengan membeo generasi sebelumnya . . . (1971:48). Keingin untuk mencari identitas teater nasional ini tentu saja baik. Tetapi jika hanya berhenti pada eksperimen-eksperimen, nantinya juga tidak akan sampai kepada penonton, apalagi jika kemudian para seniman menuntut masyarakat yang harus mengerti mereka. Oemarjati menulis: Kalau taraf seni ktia sudah tinggi, sedangkan kedewasaan publik belum bisa mencapainya, juga tidak oleh kaum terpelajar, apakah seniman lalu ngomel- 13 ngomel dan mengutuk masa, tanpa beranjak dari singgasananya? Ini bukan sikap yang bijaksana. Justru dalam menghadapi kenyataan seperti ini, seyogyanyalah seorang seniman yang tulen akan melihat kesempatan yang termulai baginya untuk turun dan membimbing publik ( yang kurang dewasa itu), kearah apresiasi yang lebih tinggi, yang lebih layak. (1971:202). Menggunakan bandingan dengan lukisan abstrak, mengenai teater eksperimental Fuad Hasan memberikan gambaran, “Tidak tertutup kemungkinan kita menggantung sesuatu lukisan abstrak di ruang tamu, supaya setiap tamu mendapat kesan bahwa kita cukup modern dan sophisticated (meskipun kita sebenarnya tidak mengerti apa pun juga tentang lukisan yang bergantung itu)” (2000:37-38). Fuad Hasan kemudian mengatakan, “Segala ukuran yang dimotivasi oleh snobisme harus dengan jujur kita kesampingkan” (39). Untuk itu Oemarjati mengatakan, “Di sini kita menuntut kedewasaan para seniman, kejujuran penulis lakon, dan teatrawan pada umumnya” (203). Kejujuran seperti apa? Ada banyak penulis lakon yang “bahkan membaca tentang tehnik penulisan lakon saja pun barangkali belum!” (203). Di sisi lain, sebenarnya di paruh kedua tahun 1950an kehidupan politik saat itu mulai menghangat. Permasalahan ideologis yang timbul adalah “munculnya perselisihan ideologi (politik) yaitu antara nasionalisme, Islam, dan komunisme” seperti nampak dalam tema-tema naskah jaman itu (Saini, 2000: 39). Namun demikian, secara politis sebenarnya dunia teater tidak terlalu ‘dibebani’ karena tema-tema tersebut tergantung terhadap pilihan masing-masing individu. Keharusan untuk menjadi alat propaganda nasional sudah terlewatkan, sehingga beban ideologi politik tidak terlalu dominan. Bisa kita lihat bahwa dalam periode ini, ketika beban ideologi politik tidak terlalu dominan, para teatrawan bisa lebih memperhatikan aspek artistik. Namun demikian, beban ideologi (pemikiran-pemikiran dan nilai-nilai) yang lain mulai nampak, yaitu beban ideologi yang lebih bersifat artistik yang menyangkut pemikiran-pemikiran dan nilai-nilai mengenai identitas diri. Beban untuk mempunyai pemikiran-pemikiran dan nilai-nilai mengenai identitas diri inilah yang nantinya mempengaruhi perkembangan teater Indonesia. Perkembangan ini bisa saja akan betul-betul membangun dunia teater Indonesia jika tidak segera datang masa yang menegangkan, yaitu pergolakan politik tahun 1960-1965. 14 Memasuki dekade 1960an, politik Indonesia kembali memanas, ini terutama karena perselisihan ideologi seperti yang dicatat Saini KM di atas semakin memuncak. Di masa ini banyak “organisasi kesenian yang berafiliasi dengan kekuatan-kekuatan politik tertentu, seperti: Lekra-PKI, Lesbumi-NU, atau LKN-PNI” (Dahana, 2001: 2). Pada masa itu, nampaknya Lekra-lah yang di atas angin. Bagi kaum komunis, kedudukan seni sangat jelas: sebagai alat perjuangan. Dari pandangan Jakob Sumarjo (ejaan baru dari Soemardjo), “teror politik dari partai komunis terhadap hidup kesenian di Indonesia sejak permulaan dekade 1960an benar-benar mematikan kreativitas para seniman Indonesia. . . . lebih-lebih setelah Manifest Kebudayaan dilarang oleh Sukarno. Hidup kebudayaan dikuasai sepenuhnya oleh golongan komunis” (1991:xv). Sumarjo melanjutkan bahwa dunia sastra (atau seni) “menjadi kering, yang lahir adalah karyakarya propaganda yang jatuh menjadi karya kelas tiga” (xv). Jika benar bahwa kaum komunis menguasai kehidupan kesenian, maka pada saat itu standar estetikanya tentulah realisme sosial. Realisme sosial di Indonesia sebenarnya mempunyai keberhasilan dalam sastra (misalnya dalam karya-karya Pramoedya Ananta Toer)4. Akan tetapi, memang realisme sosial tidak berhasil dalam bidang teater. Di Eropa Timur, teater dengan realisme sosial betul-betul tidak lebih dari sekedar teater propaganda5 (Basuki, 2002) yang tidak mencatatkan karya yang signifikan. Di Indonesia, saya tidak menemukan catatan mengenai realisme sosial dalam teater. Justru Saini mencatat bahwa beberapa pertunjukan masih berjalan dengan, salah-satunya, dipentaskanya The Glass Menagerie (Tennesse Williams) (2000:40) yang dalam pandangan para realis sosialis adalah karya realisme bojuis. Pementasan tersebut disutradari oleh Jim Lim yang berusaha memberikan unsur-unsur lokal dalam pertunjukannya, sementara “dia terus mempertahankan langkah dengan perkembangan di Barat” (41). Ia juga “menyutradarai dan berakting dalam drama realis dalam gaya tetapi absurd dalam isi, Caligula (Albert Camus)” (41). Nampaknya, meski pun ada pergolakan politik yang dipicu oleh kaum komunis di paruh pertama dasawarsa 60an ini, beban ideologi politik tidak sepenuhnya menekan 4 Kita tidak tahu apakah Sumarjo menganggap karya Pram sebagai propaganda juga. Jika demikian, tentunya ini karena ideologi mereka yang berbeda. 5 Sosial realisme dalam teater tidak identik dengan teater Brechtian meski pun sama dalam ideologi dasarnya, yaitu Marxisme. 15 karena orang masih bisa mementaskan karya-karya “realisme borjuis.” Kegiatan berteater mungkin berkurang, tetapi tekanan secara ideologis terhadap dunia teater tidak secara total seperti yang terjadi di Eropa Timur. Pencarian artistik yang dimulai di tahun 50-an nampaknya terus berjalan, pemikiran dan nilai-nilai yang berpengaruh nampaknya justru secara artistik, yaitu ketika mulai datangnya pengaruh absurdisme gaya Ionesco (41). Pencarian seperti ini sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah. Akan menjadi masalah jika demi pencarian itu, dunia teater yang normal justru tidak terbangun. Dalam tahuntahun ini, tidak ada catatan yang jelas mengenai profesionalisme dalam teater modern. Apakah semua pertunjukan yang ada dihadiri oleh penonton (yang membayar tiket) atau sekedar eksplorasi di kampus-kampus atau di kantong-kantong teater, tidak terlalu jelas. Jika demikian, dilema seperti yang diungkapkan Saini KM mengenai hubungan teater realis dengan masyarakatnya seperti dibahas sebelum ini bukannya dipecahkan, tetapi malah dihindari. II.B. Teater Modern Indonesia di Era Orde Baru. Masa Orde Baru adalah masa terpanjang dalam sejarah Indonesia hingga saat ini, yaitu dalam rentang 32 tahun (1966-1998). Dengan legitimasi politik sebagai pemberantas PKI dan pemulih keamanan, Suharto dengan Orde Baru-nya mulai menanamkan ideologi baru dalam kehidupan Bangsa Indonesia. Orde yang juga disebut sebagai Orde Pembangunan itu menekankan pada stabilitas keamanan dan keberlangsungan pembangunan dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang sudah menjadi jargon nasional saat itu. Demokrasi yang riuh di era sebelumnya disederhanakan dengan istilah demokrasi Pancasila dengan satu “partai” besar yang dikuasai Suharto sendiri (Golkar) dan dua partai “pendamping” yang selalu kalah dalam pemilu (Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) . Masa Orde Baru ini secara kasar bisa kita bagi menjadi dua. Paruh pertama, (akhir 1960an hingga awal 1980an) adalah masa pengembangan dan pemantapan Orde Baru. Ini adalah masa ketika Suharto dengan Golkar-nya membangun “ideologi pembangunan” dan mendapatkan legitimasi dari sebagian besar masyarakat yang memang mengalami kehidupan ekonomi yang relatif baik. Di sana-sini ada ‘pemberontakan kecil’, tetapi segera bisa dibungkam oleh kekuatan militer yang menjadi tulang punggung Orde Baru. Paruh kedua (akhir 1980an hingga akhir 1990an), adalah masa ketika ideologi Orde Baru 16 mulai dipertanyakan, terutama karena pembangunan yang ‘menyederhanakan demokrasi’ itu mulai memunculkan ekses-ekses negatif-nya: korupsi, kolusi, nepotisme (istilah populer di masa itu). Penguasa Orde Baru semakin goyah menginjak paruh kedua tahun 1990an, dan akhirnya runtuh melalui gerakan mahasiswa di tahun 1998. Kembali ke masalah teater Indonesia, dari perjalanan dunia teater Indonesia hingga tahun 1965, bisa kita lihat bahwa dunia teater kita masih berjalan tersendat karena banyak beban, salah satunya beban ideologi. Beban Ideologi ini pada umumnya adalah ideologi politik, karena pemikiran-pemikiran dan nilai-nilai politik sangat mewarnai perkembangannya. Ideologi politik yang membebani itu pada awalnya adalah politik era kolonialisme, baik sebelum mau pun sesudah proklamasi, kemudian era pertarungan politik dalam negeri. Teater modern Indonesia, seperti dalam pembahasan kita di atas, terlihat sangat aktif dalam kancah politik masa kolonial, tetapi semakin berkurang pada saat pergolakan politik lokal sehingga lebih bisa memperhatikan masalah-masalah artistik dengan lebih baik. Namun demikian, hingga tahun ini dunia teater belum sepenuhnya mempunyai gambaran yang jelas sebagai dunia yang mandiri yang mempunyai infrastuktur yang memadai dan “stakeholders” yang aktif. Eksperimen-eksperimen berjalan, pertunjukan untuk ‘kalangan sendiri’ juga berjalan, tetapi teater modern sebagai sebuah pilihan hiburan bagi masyarakat secara umum masih belum terbentuk. Teater modern masih milik kalangan ‘elit’, yaitu para akademisi dan intelektual, itu pun belum mapan. Harapan agar dunia teater modern semakin maju disandarkan pada perkembangan politik yang baru dalam Orde Baru. Dalam catatan Sumarjo, “sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sampai 1 Oktober 1965, jadi selama 20 tahun, Indonesia tidak pernah berhenti dari kegelisahan politik” (1991: xvi) sehingga bisa dimengerti bahwa dunia teater mendapat beban ideologi politik. Sejak tahun 1966 “situasi sosial dan politik di Indonesia dapat dikatakan stabil” (xvi) maka dari itu harapan untuk pertumbuhan teater seharusnya bisa terjadi. Apalagi, di awal-awal pemerintahannya, Suharto “memberikan udara segar yang merupakan awal dari gelombang penciptaan” (xv) karya seni. Dan kehidupan teater di awal Orde Baru memang berjalan tanpa adanya beban ideologi politik yang trnasparan seperti pada masa-masa sebelumnya. Pergolakan politik 17 seakan sudah usai, sehingga para teatrawan bisa berkonsentrasi di bidang artistik. Bahkan Saini KM menyebut tahun 1970an sebagai “Musim Semi Teater” (2000: 41). Ini diawali dengan diresmikannya Pusat Kesenian Jakarta tahun 1968, yang kemudian dikenal dengan nama Taman Ismail Marzuki (Said, Luqman, dan Cholid, 2000: 194). “Musim Semi teater” ini “tidak hanya menobatkan aktivis-aktivis teater yang paling kreatif dan produktif di Jakarta, tetapi juga di kota-kota besar seperti Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Padang, Palembang, Ujung Pandang dan lain-lain” (Saini, 2000:41). Masa inilah yang melambungkan nama-nama seperti Rendra dengan Bengkel Teater-nya, Putu Wijaya dengan Teater Mandiri-nya, N. Riantriarno dengan Teater Koma-nya, atau dalam dasawarsa berikutnya, 1980an, Butet Kertarajasa dengan Teater Gandrik-nya. Disamping itu ada juga kelompok-kelompok yang lain dengan segala ekperimen mereka. Teater, sekali lagi, tidak pernah lepas dari pikiran-pikiran dan nilai-nilai. Dalam situasi ‘normal,’ pikiran dan nilai-nilai tidak menjadi beban, tetapi justru bisa menjadi inspirasi bagi tema-tema yang diangkat. Di tahun-tahun awal Orde Baru, inilah yang nampaknya terjadi. Insan teater bahkan tidak hanya berhenti pada eksperimen, kesukaan yang hingga kini terus berjalan, tetapi juga mulai mencoba membangunnya sebagai sebuah profesi. Ini adalah tanda-tanda yang baik untuk pembangunan dunia teater yang mapan. Ibaratnya, karya arsitektur yang berhenti di ruang gambar atau laboratorium belumlah terlalu berarti. Ia harus diwujudkan dalam sebuah bangunan, dan masyarakatlah, baik yang tahu betul mengenai arsitektur atau yang hanya melihatnya secara sederhana, yang menilai. Jika kita melihat nama-nama tersebut di atas, maka kita bisa melihat bahwa teater modern Indonesia secara artistik adalah perpaduan pengaruh dari luar dan sumber-sumber teater tradisional. Tetapi apakah teater modern Indonesia di masa ini bisa dikatakan mandiri dan utuh? Saya memberanikan diri untuk mengatakan: belum. Sudah ada usaha dari kelompok-kelompok di atas untuk mandiri, tetapi masih bersifat kelompokkelompok yang bekerja secara sporadis. Teater profesional dan teater amatir dengan segala variasinya sudah mulai ada, tetapi ternyata masih belum mampu membuatnya menjadi mapan. Teater modern Indonesia yang profesional dicoba untuk dibangun oleh Rendra dengan Bengkel Teater-nya dan N. Riantriarno dengan Teater Koma-nya. Dengan tegas 18 Rendra mengatakan, “Teater modern tidak punya kekuatan ekonomi dan tidak punya tempat sosial yang jelas. Jadi ini harus dicapai, kita harus punya kekuatan ekonomis, sumber dana harus datang dari kita sendiri. Karena itu, kami menolak subsidi” (Soemanto, 2000: xiv). Memang Rendra termasuk berhasil sebagai profesional. Pertunjukan Panembahan Reso, misalnya, berhasil secara finansial. Pertunjukan itu menyedot 15.000 penonton. N. Riantriarno dengan Teater Koma juga berhasil secara finansial, bahkan lebih konsisten. Seperti yang dituturkannya sendiri, “Setiap pergelaran Teater Koma, dihadiri antara 10.000 hingga 15.000 penonton” (2000: 153). Bahkan N Riantriarno sudah memimpikan dunia teater yang mapan itu dengan mengatakan,”Wajar jika saya mengharapkan keadaan ini bisa dijadikan sebagai titik tolak dalam kita mewujudkan teater profesional Indonesia yang sesungguhnya. Teater sebagai media ekspresi sekaligus sebagai bidang kerja” (155). Akan tetapi, banyak kritikus yang mengkhawatirkan ini, meski pun tidak diungkapkan secara gamblang. mengomentari sukses Rendra, Budiarto Danujoyo mengatakan, “Barangkali ini juga sebuah tawaran menarik yang dihadapkan kepada teater modern Indonesia untuk tidak menjadi ‘elit’. Sebuah upaya mendekatkan diri kepada penonton (kebanyakan), sehingga bisa menjalankan sebuah fungsi yang pernah dibebankan kepada teater rakyat, menghibur seraya (baru) menyadarkan” (2000: 236). Sebuah pujian yang dilontarkan dengan kehati-hatian. Lebih jauh, dalam mengomentari keberhasil Teater Koma ia mengatakan, “Ledakan jumlah penonton Teater Koma lebih “obyektif”, lebih-lebih jika diingat ujian kekerapan mereka berpentas. Tapi betapa pun, di lain pihak, walau sama-sama menyedot keragaman penonton ‘bukan teater,” Rendra lebih tak terasa mengorbankan keseniannya” (238). Secara implisit, ia ingin mengatakan bahwa Teater Koma “lebih terasa mengorbankan keseniannya.” Mengomentari pendapat seperti ini, N. Riantriarno mengatakan, “Jika ada yang menuding bahwa Teater Koma hanya menghiraukan penonton, sehingga kurang menggali kualitas pementasan, maka itu barangkali karena mereka kurang mengikuti perjalanan kreatif Teater Koma, secara ajeg dan intensif” (153). Kembali mengomentari Rendra, Danujoyo mengatakan,“Teater bukan saja sabuah karsa dan karya kesenian, tetapi juga karsa dan karya penyadaran dan hiburan. Atau yang lebih telak barangkali, sebuah perjalanan surut teater kita untuk 19 menjadi teater penonton kembali” (239). Sebuah komentar yang tidak jelas apakah ini positif atau negatif. Apakah yang dimaksud dengan “perjalanan surut teater kita untuk menjadi teater penonton kembali?” Surut dari mana? Apakah kalau teater ditonton khalayak yang lebih luas adalah sebuah langkah mundur? apakah Rendra perlu ke eksperimen mula-mulanya seperti dalam Bib-Bob ketika ia baru pulang dari Amerika tahun 1967? Atau ia kembali baca puisi saja seperti dulu ketika hanya ditonton sepuluh orang? Pada masa ini memang pengaruh teater dunia berdatangan. Setelah teater absurd yang datang mengikuti teater realis, datang pula ide-ide dari Antonin Artaud, Bertolt Brecht, dan Jerzy Grotowsky. Maka disamping teater yang mencoba profesional seperti Teater Koma, ada pula teater eksperimental seperti Teater SAE-nya Budi S. Otong. Maka dari itu kutub ‘teater seni’ dan teater ‘penonton’ masih ada, seakan teater yang dihadiri banyak penonton menjadi kurang ‘seni.’ Teater Indonesia, akhirnya, dibebani ideologi kaum elit seniman dan intelektual yang merasa mempunyai selera yang tinggi. Ini membuat banyak teatrawan yang curiga mengenai hal-hal yang bersifat massa (banyak penonton), karena mereka beranggapan seni yang demikian adalah seni populer yang tidak bermutu. Menggunakan peta teater modern, maka pada masa ini sudah mulai berkembang teater profesional dan eksperimental. Teater profesional yang ada, genre-nya lebih Musical dengan menggabungkan Barat dan tradisional. Di sisi lain, ada teater-teater eksperimental yang sangat bervariasi. Satu genre yang sebenarnya ‘hilang’ adalah teater dramatik yang konvensional, karena segera dianggap usang. Subagio Sastrowardoyo, mengomentari ekperimen awal Rendra, mengatakan, “di sini teater hendak dimurnikan dari unsur yang ‘mengotorkan” esensi teater, yakni unsur sastra” 2000:69). Inilah yang sekian dekade kemudian disayangkan oleh Landung Simatupang mengenai ‘hilang’-nya teater yang banyak bergantung kepada naskah ini dengan mengatakan, “Barangkali sudah terlalu sering orang membuang sesuatu secara tergesa-gesa, sebelum sesuatu itu sempat diupayakan secara optimal dan diuji dayagunanya pada titik capaian optimal itu. Hal demikian terjadi, di Yogya misalnya, ketika pola pementasan ‘realis’ mulai ditinggalkan pada sekitar paruh kedua 1960an . . . “ (2004: xi). Misalnya, Dahana mencatat tentang Teater Mandiri (Putu Wijaya) dan Teater SAE sebagai berikut: 20 Sementara Teater Mandiri sejak awal sudah dikelan dengan eksperimentasieksperimentasi teatrikalnya yang menghebohkan. Begitu pun pada Taeter Sae. Keduanya, misalnya, pernah menampilkan aktor tanpa busana di atas panggung, sehingga Putu wijaya—sutradara Taeter Mandiri—ditegur oleh Ali Sadikin yang kala itu menjadi gubernur DKI. (2001:34). Tanpa disadari, ideologi-idelogi baru elit seniman dunia dengan segala latar belakang filosofisnya telah mempengaruhi teatrawan Indonesia, terutama elit seniman yang ‘anti kemapanan’. Ironisnya, jika di Barat ada dunia teater modern yang mapan yang mereka kritisi, di negeri ini tidak pernah ada yang mapan yang bisa dikritisi. Dengan atau tanpa teater dramatik konvensional, dunia teater bisa menjadi mapan asalkan terbentuk stakeholders yang aktif. Rendra dan Riantriarno mencoba membentuk itu, tetapi masih belum mampu membuatnya sebagai sebuah gerakan untuk membuat dunia teater yang mapan. Ini juga karena yang lain sudah buru-buru ingin bereksperimen mengikuti mereka yang anti kemapanan. Sementara itu, pemerintahan Orde Baru dengan ideologi Pembangunannya semakin hari semakin menguatkan hegemoninya hingga akhirnya membuat orang sadar bahwa mereka sudah dikuasai sedemikian rupa sehingga semakin lama semakin sulit bergerak. Dalam sebuah paper mengenai isu kekuasan dalam Wayang Kulit, saya menulis: Pemerintah Orde Baru memiliki nafsu untuk membangun negara dengan mengorbankan kebebasan politik rakyat. Dalam konstelasi politik Orde Baru, disamping tiga partai yang ada, ada dua kelompok lain yang kuat yang mendukung kekuasaan: militer dan pegawai negeri. Sebagai kelompok mereka tidak boleh memilih, tetapi sebagai individu mereka secara otomatis memberikan suaranya ke Golkar. Karena itu, Golkar selalu menang dengan marjin yang besar. Golkar adalah partai pemerintah yang dalam beberapa hal berjalan seperti kerajaan. Kedua partai yang lain ada hanya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara demokratis, demokrasi yang—seperti kata seorang pakar—dijalankan dengan remote-control (2003: 24). Hingga awal tahun 1980an, kritik-kritik terhadap orde ini sebenarnya mulai ada, tetapi belum begitu mengusik pemerintah sehingga sebuah karya yang kritis dari teater Koma, teater profesionalnya Riantriarno, Opera Kecoa, bisa berjalan. Bengkel Teater Rendra, 21 disamping mengungkap masalah manusia secara umum, juga berisi kritik-kritik sosial dan politik. Dipertengahan tahun 1980an “Teater Koma mementaskan sindiran politik semakin blak-blakan” (Hatley, 2002: 127). Mesin politik Orde Baru pun mulai terusik. Pemerintah Orde baru menjadi semakin sensitif, menurut saya, pada paruh kedua pemerintahannya. Golkar tetap sukses sebagai pemenang mutlak pemilu 1987. Tetapi isu-isu mengenai KKN keluarga Cendana (keluarga Suharto) menjadi semakin santer dan pemerintah pun menjadi semakin sensitif. Sensor pejabat semakin “menindas” dan “begitu sering mengancam dan membisukan teater kritis di Indonesia” (127). Tahun 1989 pertunjukan teater Koma di medan dibatalkan. Tahun 1990 Suksesi,” satire tak senonoh tentang raja yag sakit, anaknya penuh tipu-daya, rujukan tak mungkin salah kepada masalah politik sekitar suksesi presiden” (127) dihentikan di tengah jalan. Tahun-tahun 1990an adalah tahun-tahun yang banyak diisi berita pelarangan pertunjukan teater seperti itu. Masa Orde Baru adalah masa kehidupan teater yang kompleks di Indonesia. Diawali dengan masa “honey moon” dengan ideologi politik Orde Baru, akhirnya terjadi “perceraian” karena orang teater cenderung gelisah untuk berbicara masalah sosial politik. Beban ideologi di masa ini, maka dari itu, tidak seperti di masa-masa sebelumnya. Jika di masa sebelumnya cenderung untuk menguatkan ideologi negara, pada masa ini teater menjadi ‘penentang’ ideologi negara. Menurut Rendra, “Bila tradisi sudah menjadi absolut, harus ditentang” (Asa, 2000, 249). Akibatnya, para teatrawan harus banyak bisa mengakali sensor yang ketat atau harus bekerja dibawah tanah. Untuk mengakali sensor yang ketat itu, banyak teatrawan yang melakukan selfcensor, banyak pula yang akhirnya menggunakan idiom-idiom non-verbal yang banyak didapatkan dari teater eksperimental. Maka dari sisi ‘penentangan’ ideologi negara, pilihan menggunakan idiom non-verbal seperti dalam teater-teater Grotowskian bisa menjadi sebuah “pelarian” dari konfrontasi frotal dengan penguasa. Ada pula yang masih menggunakan bahasa, tetapi pilihan artistiknya adalah absurdisme yang dipakai untuk ‘menyamarkan’ kritikan mereka. Inilah, celakanya, yang membuat dunia teater Indonesia tidak seimbang lagi antara yang konvensional dan yang eksperimental. Dengan pilihan idiom non-verbal yang ‘sulit dimegerti’ itu, penonton menjadi semakin terbatas pada mereka yang merasa mampu mencernanya, yaitu kalangan seniman dan intelektual (atau 22 yang ingin dianggap seniman dan intelektual). Teater Indonesia, sekali lagi, tidak mempunyai dunia yang mapan. III. Teater Modern Indonesia Pasca-Orde Baru. Paruh kedua dekade 1990an Indonesia kembali mengalami pergolakan politik. Saat-saat akan jatuhnya Suharto adalah saat-saat yang menegangkan. Inilah saat-saat ideologi pembangunan Orde Baru dalam posisi yang kritis, dan akhirnya betul-betul berantakan dengan jatuhnya Suharto di tahun 1998. Jakarta mengalami kerusuhan yang demikian hebat dan membawa korban yang begitu banyak, bagaikan saat-saat kematian seekor monster yang ‘mengamuk’ dahulu sebelum menemui ajalnya.6 Setelah kejatuhan Orde Baru masyarakat Indonesia mengalami “euphoria” kebebasan hingga saat ini, ketika jumlah partai politik bisa puluhan. Saat-saat inilah kebudayaan Indonesia, dalam bahasa kajian budaya, sedang menjadi arena pergulatan ideologi dimana ideologi-ideologi memenangi hegemoni atau sebaliknya (lihat Storey, 1996: 4). Ideologi yang lama sudah kehilangan hegemoninya, dan saat ini belum ada ideologi baru yang betul-betul memegang hegemoni. Jika dalam Orde Baru saya pernah mengatakan bahwa ideologi yang memegang hegemoni di Indonesia adalah JIM (Jawa, Islam, Militer),*7 saya belum bisa melihat ideologi mana yang akan menjadi dominan di masa pasca-Orde Baru yang disebut juga Orde Reformasi ini. Sejak masa demonstrasi anti-Orde Baru, teater mendapatkan panggung baru, yaitu panggung demonstrasi. Maka bisa kita lihat di layar televisi mahasiswa yang berdemonstrasi ‘secara teatetrikal,’ yang semakin memberikan stigma bahwa seni yang satu ini tidak lepas dari muatan politik. Namun, kelompok teater yang sekian lama ‘tiarap’ tidak pula muncul hingga abad yang baru, sehingga kita tidak mendengar Bengkel Teater atau Teater Gandrik membuat pertunjukan besar. Baru-baru ini barulah Teater Koma yang bangkit kembali dengan Republik Togog (Kompas, 25 Juli, 2004), yang hampir pasti tidak akan meninggalkan gaya satire yang penuh kritik sosial politik. Kelompok-kelompok baru bermunculan atau yang lama muncul kembali di awal pasca Orde Baru, tetapi sebagin besar masih tetap dalam format amatir secara manajemen 6 Saat ini orang measih memperdebatkan apakah ideologi Orde Baru sudah mati. Sebagai bandingan, ideologi dominan di Amerika disebut WASP (White, Anglo-saxon, Protestant). Di Indonesia pada waktu itu seperti kerajaan Jawa dengan Suharto sebagai raja, ICMI sebagai kelompok intelektual yang begitu dominan, dan militer yang mengamankan kekuasan. 7 23 dan eksperimental dalam bentuk. Ada satu-dua yang mencoba teater konvensional, seperti teater AKY dari Jogja, tetapi juga masih dalam skala kecil. Teater-teater lain yang tampil dalam festival-festival masih tetap dengan gaya eksperimental mereka. Ada aktivis-aktivis baru yang membawa teater pemberdayaan gaya Agusto Boal dari Amerika latin yang ke-kiri-kirian, yang di era sebelumnya hanya bisa bergerak di bawah tanah. Teater seperti ini bisanya disponsori oleh kalangan LSM. Melihat ini, dunia teater Indonesia sebenarnya tidak banyak berbeda dengan masa sebelumnya, paling tidak belum. Kebebasan politik masih belum betul-betul merupakan kesempatan untuk tumbuhnya sebuah dunia teater yang mandiri karena sebagian besar pekerja teater masih orang-orang yang sama yang secara artistik masih bermain-main dengan eksperimen-eksperimen yang masih belum jelas akan membawa teaternya ke mana. IV. Post-Cript Dari gambaran singkat perkembangan teater Indonesia hingga saat ini, nampak bahwa teater Indonesia tidak lepas dari ideologi, baik yang bersifat transparan dalam bentuk ideologi politik, mau pun yang lebih samar, dibalik ideologi artistik. Masa mengemukanya ideologi politik kebangsaan Indonesia adalah pada jaman prakemerdekaan hingga jaman mempertahankan kemerdekaan dari kembalinya Belanda sebelum 1950. Setelah masa itu, yang nampak adalah pemikiran-pemikiran dan nilai-nilai artistik, yang sebenarnya juga dilatar belakangan ideologi yang leibh besar dibaliknya. Misalnya, keinginan untuk membentuk identitas teater Indonesia adalah ideologi pascakolonial yang merupakan usaha untuk menghilangkan bayang-bayang Barat (kolonialis) di Indonesia yang baru merdeka. Pilihan teater eksperimental oleh banyak kelompok teater adalah sebenarnya ‘kepanjangan tangan’ dari gerakan anti kemapanan teater Barat, yang sayangnya ini membuat teater Indonesia sendiri tidak mempunyai kemapanan itu. Ada yang mulai sadar bahwa dunia teater yang mapan tidak lepas dari adanya stakeholders yang aktif, sehingga insan teater tidak harus antipati dengan dunia bisnis.8 Ini karena “pada akhirnya, nyatalah: kesenian membutuhkan tak cuma inspirasi, seniman, dan publik. Kesenian juga membutuhkan uang—dan sejumlah orang yang bekerja diamdiam, atau setengah diam-diam, dalam soal yang memang ‘tidak seni’” (Setia dkk., 8 Seniman teater sering langsung merasa alergi dengan kata bisnis, pasar, uang, dll. 24 2000:208). Insan teater perlu mulai sadar untuk membangun teater sebagai profesi, sehingga dunia teater bisa hidup ‘normal,’ misalnya seperti dunia seni musik. Dalam paper saya untuk sebuah ceramah di Taman Budaya Jawa Timur saya menulis sebuah paragraf sbb.: Saya memimpikan dunia teater kita se”maju” atau se”normal” dunia seni musik. Seni musik kita range-nya sudah penuh, dari dangdut ala kampung hingga musik eksplorasi ala Slamet abdul Syukur! Di tengahnya banyak sekali variasi, dari musik ala Obie Mesach, Slank, Gigi, hingga twilight orchestra! Semua bisa dinikmati penonton, semua bisa menghidupi senimannya, jika mereka bekerja serius dan professional. Dunia teater kita sangat minim teater yang “normal” itu. Ibaratnya, teater kita penontonnya masih menyukai gaya dangdut atau pop sederhana, para seniman kita belajar menjadi Slamet Abdul Syukur. Maka dari itu teater yang umumnya bisa dinikmati masyarakat adalah Srimulat atau kethoprak Humor (bandingkan dengan Inul Daratista di Dangdut). Seniman teater kita belum mampu menyuguhkan yang parallel dengan slank, Gigi, atau Twilight Archestra itu sebagai teater yang bisa diakses masyarakat secara luas (paling paling hanya sporadis di sana sini), sedangkan seniman teater kita sudah terlalu banyak yang gandrung dengan teater eksperimental. Bagi saya, jika kehidupan teater kita sudah “normal” seperti di musik, lalu ada yang “nuthuki gembreng” dan menganggap itu musik atau “mulet-mulet di panggung” dan menganggap itu teater, silahkan saja. Justru itu malah diperlukan untuk mencari inspirasi. Tetapi sebelum keadaan “normal” seperti itu, jika yang ada di dunia teater hanyalah beberapa orang yang setengah telanjang dan menggeliat (“mulet”) sana-sini, maka dunia teater kita akan tetap menjadi dunia asing bagi masyarakat (2004:9). Di era apa pun, teater tidak lepas dari ideologi. Yang penting adalah bagaimana membuat ideologi itu tidak menjadi beban, tetapi menjadi sumber inspirasi. Sambil secara isi inspirasi bisa digali dari situasi kontekstual masyarakat, secara artistik inspirasi bisa digali dari khasanan teater dunia mau pun tradisional, secara menyeluruh insan teater harus berpikir untuk membuat dunia teaternya sebagai dunia yang mapan, yang bisa menghidupi orang yang ingin berkecimpung di dalamnya secara serius dan profesional. oo00oo 25 Referensi: Asa, Syu’bah. (2000). “Oedipus, Rendra, dan Teater Mutakhir Kita.” Rendra dan Teater Modern: Kajian Memahami Rendra Melalui Tulisan Kritikus Seni. Ed. Edi Haryono. Yogyakarta: Kepel Press. Basuki, Ribut. (2002). “Brecht’s Epic Theatre as a Modern Avant-garde and Its Influce on Postmodern Theatre/Drama.” K@ta: A Bi-annual Publication on the Study of Language and Literature, Volume 4. No.2, 96-104. - - - - (2003). “A Journey Accross the Atlantic: the History of Melodrama in Western Landscape.” K@ta: A Bi-annual Publication on the Study of Language and Literature, Volume 5. No.1, 1-11. - - - - (2003). “Issues of Power in the Discourse of Panakawan: The Clowns in Javanese Wayang Kulit (Shadow Puppet).” Collection of Unedited Conference Papers. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, UI. dan Fakultas Sastra, UK Petra. Grand Trawas, Mojokerto – Jawa Timur. Volume 1. - - - - (2004). “Membangun Dunia Teater yang Normal.” Tidak dipublikasikan. Makalah untuk ceramah teater di Taman Budaya Jawa Timur. Bodden, Michael. (2002). “Drama Sejarah.” Indonesian Heritage: Bahasa dan Sastra. Ed. John H. Mc.Glynn. Jakarta: Grolier. Brook, Peter. (1968). “Preface.” Towards a Poor Theatre. Jerzy Grotowski. London: Methuen. Dahana, Radhar Panca. (2001) Ideologi Politik dan Teater Modern Indonesia. Magelang: Indonesiatera. Danujoyo, Budiarto. (2000). “Tahun Ini Tahun Teater.” Rendra dan Teater Modern: Kajian Memahami Rendra Melalui Tulisan Kritikus Seni. Ed. Edi Haryono. Yogyakarta: Kepel Press. Hassan, Fuad. (2000). “Beberapa Catatan Buat Eksperimen W.S. Rendra ‘Bip-Bop’.” Rendra dan Teater Modern: Kajian Memahami Rendra Melalui Tulisan Kritikus Seni. Ed. Edi Haryono. Yogyakarta: Kepel Press. Hatley, Barbara. (2002). “Teater Koma dan Krisis Kebudayaan.” Indonesian Heritage: Bahasa dan Sastra. Ed. John H. Mc.Glynn. Jakarta: Grolier. Kayam, Umar. (2000). “Lahirnya Seorang Aktor.” Rendra dan Teater Modern: Kajian 26 Memahami Rendra Melalui Tulisan Kritikus Seni. Ed. Edi Haryono. Yogyakarta: Kepel Press. Kompas, Minggu. 25 Juli, 20004. Hal. 20. Oemarjati, Boen Sri. (1971). Bentuk Lakon dalam Sastra Indonesia. Jakarta: Gunung Agung. Rendra. (2000). “Siaran Pers Sutradara Hamlet”. Rendra dan Teater Modern: Kajian Memahami Rendra Melalui Tulisan Kritikus Seni. Ed. Edi Haryono. Yogyakarta: Kepel Press. Riantriarno, N. (2000). “Teater dan Masyarakat Teater Koma.” Interkulturalisme (dalam) Teater. Ed. Nur Sahid. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia. (150-155). Saini, KM. (2000). “Teater Indonesia Sebuah Perjalanan dalam Multikulturalisme.” Interkulturalisme (dalam) Teater. Ed. Nur Sahid. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia. (30-47). Setia, Putu. Morbanoe Moera, Gatot Triyanto. (2000) “Yang Mengantar Seniman ke Pasar.” Rendra dan Teater Modern: Kajian Memahami Rendra Melalui Tulisan Kritikus Seni. Ed. Edi Haryono. Yogyakarta: Kepel Press. (200-208). Simatupang, Landung. (2004). “’Siapa Berani?!”, kata Quiz di TIVI “Siapa TAKUT?!”, Sahut Iklan Sampo.” (Pend.) Orang-orang yang Bergegas. Puthut AE. Yogyakarta: AKYPRESS. (viii-xiv). Storey, John. Ed. (1996). What is Cultural Studies? London: Arnold. Sastrowardoyo, subagio. (2000). “Unsur-unsur Tidak Sadar di Balik Teater Rendra.” Rendra dan Teater Modern: Kajian Memahami Rendra Melalui Tulisan Kritikus Seni. Ed. Edi Haryono. Yogyakarta: Kepel Press. Sumanto, Bakdi. (2000). “Interkulturalisme dalam Teater Kontemporer: Kasus Kelompok Gandrik Yogyakarta.” Interkulturalisme (dalam) Teater. Ed. Nur Sahid. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia. (48-55). Sumarjo, Jakob. (1991) Pengantar Novel Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Wijaya, Putu. (2000). “Tradisi Baru”. Interkulturalisme (dalam) Teater. Ed. Nur Sahid. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia. (56-63). 27 Curriculum Vitae Ribut Basuki M.A. in Theatre Arts Drs. (B.A.) in English Courses Taught: Acting, Directing, Theatre Design, Research Methods in Literature, Seminar in Literature, Literary and Drama/Theatre Theories, and English skill courses. Date of Birth : July 19, 1965. Home Address : Jl. Graha Kuncara II/K-06, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Ph. (031) 8928750. Office Address : Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya. Ph. (031) 8439040, 8494830-31. Email Address : [email protected] Education : 1999 M.A. in Theatre Arts 1989 Drs. (B.A.) in English Work Experience: 1991-Present Teaching Staff 1990-1996 1990 Managerial Posts: 2000-2004 2000 Theatre/Arts Organizations: 2003-Present 2000-Present 1999 1995-1997 Works : 2004 Part-time Teaching Staff Teaching Staff Head of Dept. Chief Editor Theatre Department, Arizona State University, USA. English Department, IKIP Malang (State University of Malang) Indonesia. English Department, Petra Christian University, Surabaya. Secretarial College, Widya Mandala Catholic University, Surabaya. English Department, Widya Mandala Catholic University, Surabaya. English Department, Petra Christian University, Surabaya. K@ta, a Journal of the Faculty of Letters, Petra Christian University. Theatre Commission The East Java Arts Council. Artistic Director Petra Little Theatre Counselor “Sapu Lidi” Theatre Guild Director/Playwright “dan-kawan-kawan” Theatre Guild. Director/Playwright “A Message from God” (a 28 production of Petra Little Theatre). 2003 2002 2001 1996 1995 Publications: Presentations: “The Jakarta Fire” (a production of Petra Little Theatre). Coordinating Director H. Ibsen’s “The Wild Duck” (a production of Petra Little Theatre.) Director T. Williams’ “Streetcar Named Desire” (a production of Petra Little Theatre.) Director/Playwright “Gang Buntu” (a production of “dan-kawan-kawan” Theatre Guild.) Director “Nonik Dari New York” (a production of “dan-kawankawan” Theatre Guild.) Playwright 2003 Surabaya News 2002 K@ta Journal 2001 K@ta Journal 2001 2000 (Daily) Kompas K@ta Journal 2000 K@ta Journal 2004 Taman Budaya Jawa Timur Student Affairs Bureau, Petra Christian University Taman Budaya & Univ. Wijaya Kusuma Surabaya. International Cultural Studies Seminar by Indonesia University (UI) dan Petra Christian University (PCU). CCCL, Surabaya 2003 2003 2002 2001 “Bahasa Teater Bukan Sekedar Bahasa Tubuh.” “Brecht’s Epic Theatre as a Modern Avant-Garde and Its Influence on Postmodern Theatre/Drama.” “The Concept of ‘Self’ and the ‘Other’ in Western Movies” “Sampah dan Budaya Kita.” “Dances on the Edges of Modernism.” “The Journey of Truth: From Plato to Zola.” “Membangun Dunia Teater Yang Normal.” “Seni Populer.” “Untuk Ke Sekolah, Teater Perlu Back to Basics.” “Issues of Power in the Discourse of ‘The Panakawan’: A Cultural Poetics Study.” “Teater dan Penontonnya” 29 2000 2000 Bahasa Indonesia Teachers’ Forum, Surabaya. Cultural Studies Seminar at PCU “Pengajaran Sastra di Sekolah.” “Laki-laki Sebagai Korban Ideologi Patriarki.”