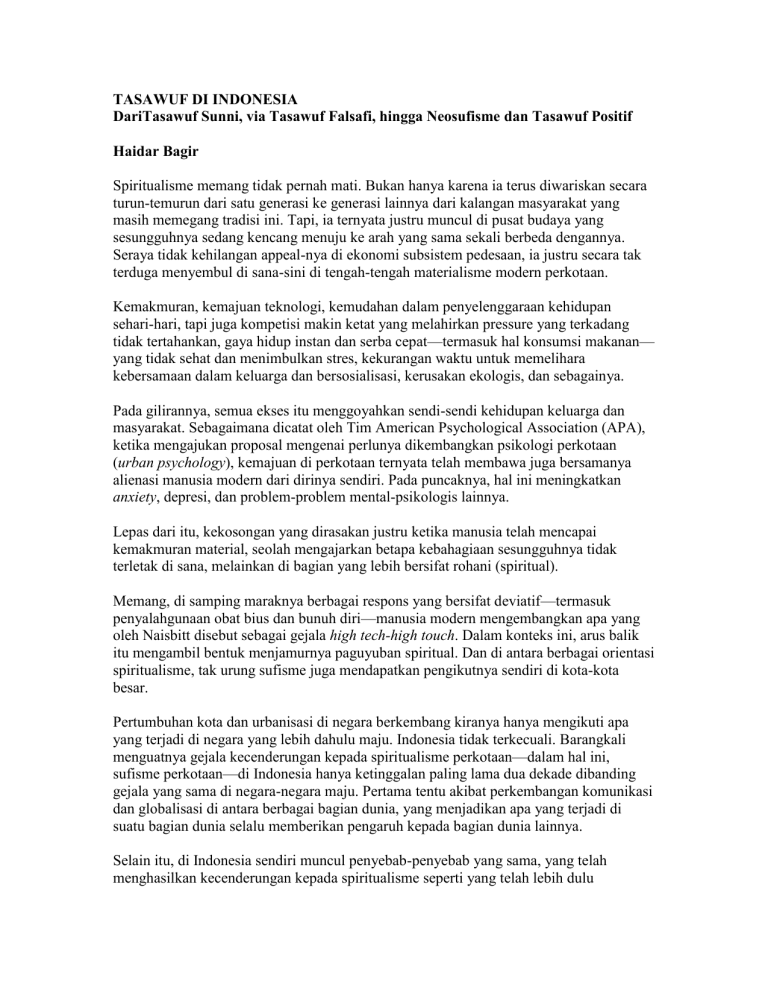

Di Tengah Kota Mencari Ketenangan Jiwa

advertisement

TASAWUF DI INDONESIA DariTasawuf Sunni, via Tasawuf Falsafi, hingga Neosufisme dan Tasawuf Positif Haidar Bagir Spiritualisme memang tidak pernah mati. Bukan hanya karena ia terus diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya dari kalangan masyarakat yang masih memegang tradisi ini. Tapi, ia ternyata justru muncul di pusat budaya yang sesungguhnya sedang kencang menuju ke arah yang sama sekali berbeda dengannya. Seraya tidak kehilangan appeal-nya di ekonomi subsistem pedesaan, ia justru secara tak terduga menyembul di sana-sini di tengah-tengah materialisme modern perkotaan. Kemakmuran, kemajuan teknologi, kemudahan dalam penyelenggaraan kehidupan sehari-hari, tapi juga kompetisi makin ketat yang melahirkan pressure yang terkadang tidak tertahankan, gaya hidup instan dan serba cepat—termasuk hal konsumsi makanan— yang tidak sehat dan menimbulkan stres, kekurangan waktu untuk memelihara kebersamaan dalam keluarga dan bersosialisasi, kerusakan ekologis, dan sebagainya. Pada gilirannya, semua ekses itu menggoyahkan sendi-sendi kehidupan keluarga dan masyarakat. Sebagaimana dicatat oleh Tim American Psychological Association (APA), ketika mengajukan proposal mengenai perlunya dikembangkan psikologi perkotaan (urban psychology), kemajuan di perkotaan ternyata telah membawa juga bersamanya alienasi manusia modern dari dirinya sendiri. Pada puncaknya, hal ini meningkatkan anxiety, depresi, dan problem-problem mental-psikologis lainnya. Lepas dari itu, kekosongan yang dirasakan justru ketika manusia telah mencapai kemakmuran material, seolah mengajarkan betapa kebahagiaan sesungguhnya tidak terletak di sana, melainkan di bagian yang lebih bersifat rohani (spiritual). Memang, di samping maraknya berbagai respons yang bersifat deviatif—termasuk penyalahgunaan obat bius dan bunuh diri—manusia modern mengembangkan apa yang oleh Naisbitt disebut sebagai gejala high tech-high touch. Dalam konteks ini, arus balik itu mengambil bentuk menjamurnya paguyuban spiritual. Dan di antara berbagai orientasi spiritualisme, tak urung sufisme juga mendapatkan pengikutnya sendiri di kota-kota besar. Pertumbuhan kota dan urbanisasi di negara berkembang kiranya hanya mengikuti apa yang terjadi di negara yang lebih dahulu maju. Indonesia tidak terkecuali. Barangkali menguatnya gejala kecenderungan kepada spiritualisme perkotaan—dalam hal ini, sufisme perkotaan—di Indonesia hanya ketinggalan paling lama dua dekade dibanding gejala yang sama di negara-negara maju. Pertama tentu akibat perkembangan komunikasi dan globalisasi di antara berbagai bagian dunia, yang menjadikan apa yang terjadi di suatu bagian dunia selalu memberikan pengaruh kepada bagian dunia lainnya. Selain itu, di Indonesia sendiri muncul penyebab-penyebab yang sama, yang telah menghasilkan kecenderungan kepada spiritualisme seperti yang telah lebih dulu berkembang di negara maju. Itulah menguatnya kelas menengah kota sebagai hasil peningkatan secara pesat kemakmuran masyarakat berkat keberhasilan pembangunan ekonomi Orde Baru. Maka berkembangnya apa yang kemudian disebut urban sufism (sufisme perkotaan) adalah hampir-hampir bersifat alami. Kita ingat betapa sejak awal 1980-an buku tasawuf amat digandrungi oleh pembaca muslim perkotaan. Kegandrungan ini terbukti tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat kelas menengah yang memang berasal dari kalangan yang biasa disebut santri, melainkan—meminjam Geertz—juga dari sebagian kalangan priayi dan abangan yang mengalami gejala bornagain muslims. Jauh sebelum itu, perlu kita ingat juga bahwa penyebaran Islam pertama kali di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari tasawuf. Para penyebar utama Islam awal adalah kaum sufi. Menurut versi ini, para pendakwah Islam awal adalah keturunan Imam Ahmad bin Isa alMuhajir – cucu Imam Ja’far al-Shadiq yang berhijrah ke Hadhramawt – yang membawa suatu aliran tasawuf yang belakangan disebut sebagai Tarekat Alawiyah. Bukan hanya Wali Songo dan para pendakwah awal lainnya di Pulau Jawa, bahkan beberapa tokoh tasawuf di luar Jawa secara langsung atau tidak juga berada di bawah pengaruh tarekat ini. Tarekat Alawiyah, dan berbagai tarekat mu’tabarah lainnya, dipercayai sebagai termasuk dalam apa yang disebut sebagai tasawuf Sunni, yakni aliran yang terutama berada di bawah pengaruh Imam Ghazali dan sufi-sufi moderat lainnya, dan pada puncaknya menekankan pada pembinaan akhlak mulia.Tasawuf dari Tarikat Alawiyah inilah yang kemudian membentuk kecenderungan tasawuf di kalangan NU di Indonesia. Namun, perlu diingat pula bahwa tasawuf falsafi – yang berkembang pada zaman yang sama di negeri ini – sempat menjadi pesang yang tangguh bagi tasawuf Sunni seperti disinggung di atas. Kedua aliran tasawuf ini, meski dalam beberapa hal berbagi pemahaman dan keyakinan yang sama, tak jarang mengalami konflik. Di antara yang paling menonjol adalah perdebatan di Aceh antara Hamzah Fansuri – yang mewakili tasawuf falsafi -- dan Nuruddin al-Raniri – yang mewakili taswwuf Sunni -- hingga berlanjut ke para murid dan pengikut mereka. Tak bisa dipungkiri bahwa tasawuf falsafi yang berkembang di Indonesia amat dipengaruhi oleh ’irfan sebagaimana diajarkan oleh Ibn ‘Arabi. Bahkan, ada kemungkinan tasawuf Sunni yang direpresentasikan oleh Tarekat Alawiyah pun tidak benar-benar telepas dari pengaruh ‘irfan Ibn “Arabi. Terdapat catatan bahwa salah seorang kakek buyut Al-Haddad dan keturunan ke-8 Imam Ahmad bin ‘Isa yang bernama Muhammad bin Ali, bergelar Al-Faqih al-Muqaddam, sesungguhnya pada awalnya juga berada dalam tradisi tasawuf Ibn ‘Arabi ini. Ada anekdot yang menceritakan bahwa al-Faqih al-Muqaddam pernah diangkat murid secara ’Uwaysi (tanpa pernah bertemu muka) oleh Syaikh Abu Madyan, guru Ibn ’Arabi, yakni kettika Syaikh Abu Madyan mngirimkan khirqah kepada Al-Muqaddam sebagai tanda pengangkatan al-Faqih al-Muqaddam sebagai muridnya. Hanya saja, tarekat ’Alawiyah percaya mengenai perlunya membagi pengetahuan kesufian ke dalam dua kelompok. Yang pertama adalah pengetahuan kesufian yang boleh diakses kaum awam. Yang kedua, yang hanya boleh diakses oleh kaum khawwash dan khawwash al khawash. Nah, pemikiran Ibn Arabi termasuk yang kedua. Bahkan, lepas dari klaim kemenangan tasawuf Sunni, terbukti bahwa fenomena tasawuf falsafi melancarkan pengaruh amat penting dalam perkembangan aliran kebatinan, setidaknya di Pulau Jawa. Dalam hubungan itu, penulis buku ini percaya bahwa tidak semua aliran kebatinan berasal dari bekerjanya pengaruh Hinduisme. Bahkan, sesungguhnya sebagian-besarnya justru berakar pada tasawuf (khususnya, tasawuf falsafi) dan, karena itu, masih memiliki kesejalanan dengan ajaran Islam. Demikianlah, buku ini merupakan suatu sumbangan penting bagi penelitian sejarah Islam awal dan akar tasawuf di Indonsia. Kembali kepada gejala kebangkitan-kembali tasawuf di Indonesia, kita pun bertanyatanya : jjenis tasawuf apa yang sebaiknya dikembangkan di Indonesia? Fazlur Rahman – diikuti antara lain oleh alm. Cak Nur dan Azyumardi Azra pernah menyebut-nyebut neo-sufisme, yakni jenis tasawuf yang telah diperbaharui kembali. Ciri utama jenis tasawuf ini adalah tekanannya yang begitu kuat pada cita moral sosial, dasar syariatnya yang amat kukuh, dan semangat kosmopolitanisme serta toleransinya yang mumpuni. Iklim demikian menandai puncak pendamaian antara tasawuf dan syariat yang sebelumnya telah dirintis Al-Qusyairi dan diperjuangkan Al-Ghazali. Saya sendiri dan beberapa teman pernah menawarkan suatu nama baru bagi suatu pemahaman tasawuf yang disebut sebagai tasawuf positif. Tasawuf positif adalah sebuah pemahaman atas tasawuf dalam upaya mendapatkan manfaat dari segala kelebihan dalam hal pemikiran dan disiplin spitiual yang ditawarkannya untuk pendekatan diri kepada Allah yang ditawarkannya, seraya menghindar dari ekses-eksesnya, sebagaimana terungkap dalam sejarah Islam. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, berikut akan dipaparkan ringkasan enam tema utama tasawuf positif. Selain menyodorkan pemahaman tentang konsep tentang Allah yang seimbang antara sifat jalalliyah (kedahsyatan yang menggentarkan, tremendum) dan jamaliyah (keindahan yang memesona, fascinans) – yakni, yang melahirkan pemahaman Islam yang lebih spiritual/esoteris -- tasawuf positif menawarkan beberapa perspektif lain. Termasuk di dalamnya penempatan syariat sebagai unsur integral tasawuf. Hal ini penting mengingat lahirnya ekses tasawuf negatif – yang sayangnya banyak juga mwarnai “tasawuf perkotaan” yang berkembang belakangan ini -- berupa sikap kurang mementingkan syariah. Yakni, kesesatan-pikir yang meyakinkan para penganutnya bahwa segala bentuk ibadah mahdhah itu hanyalah bagi orang awam. Dengan kata lain, seorang yang sudah mencapai maqam tertinggi tidak lagi perlu syariat. Tasawuf positif justru hendak menunjukkan bahwa tak ada tasawuf tanpa syariat.Syariat, sebaliknya, adalah satusatunya jalan menuju tasawuf. Dalam tasawuf positif, ‘irfan atau hikmah juga disodorkan sebagai alternatif terhadap sufisme anti-intelektual. Dengan kata lain, tasawuf justru tekait erat dengan intelektualitas dan rasionalitas – bukan dengan berbagai jenis klenik dan takhayul. Sejalan dengan itu, tasawuf positif menekankan bahwa alam semesta sebagai tanda-tanda Allah. Tasawuf positif menekankan bahwa alam adalah bejana/wadah yang di dalamnya ayat-ayat Allah tersebar, sehingga ia justru mempromosikan observasi saintifik dan penggunaan akal secara benar. Yang tak kalah penting, tasawuf positif percaya bahwa buah tasawuf adalah akhlak mulia Kadang-kadang orang menisbahkan cara hidup seorang sufi dengan pakaian atau penampilan-penampilan fisik lainnya. Padahal esensi tasawuf adalah akhlak, yakni terkait dengan kemampuan kita mengontrol hawa nafsu. Seorang sufi sepenuhnya mengontrol emosinya sehingga menjadikan dirinya sabar, bebas dari kesombongan, hasad, dengki, iri hati, marah dan lain sebagainya.Bukan hanya itu, seorang yang berusaha menjalani cara hidup tasawuf akan memiliki sikap antikemewahan, apalagi perolehan harta lewat caracara yang melanggar syari’at. Seperti neo-sufisme yang disinggung di atas, tasawuf positif pun meyakini bahwa seorang sufi yang baik sekaligus adalah makhluk sosial. Belajar dari Nabi Muhammad Saw, seorang sufi yang baik sama sekali tidak menyangkal kehidupan dunia, melainkan justru menjadikannya sebagai jalan menuju Allah Swt. Dalam tasawuf positif, yang tidak kalah penting dari akhlak individual dan kegiatan spritual adalah amal saleh, yaitu amalamal untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan memberikan sumbangan sebesarbesarnya bagi orang banyak. Akhirnya, ada satu hal penting yang—untuk keperluan akademis maupun praktis—perlu dijernihkan. Banyak orang, peneliti asing maupun peneliti lokal yang mengikutinya, cenderung menggunakan (baca: merancukan) istilah sufisme (tasawuf) untuk beberapa hal yang sebetulnya tak sama persis. Mereka kadang memahami dan menggunakan istilah sufisme untuk menyatakan aspek teoretis dan filosofis dari esoterisme Islam, yang sesungguhnya paling tepat disebut sebagai ’irfan (gnostisime). Terkadang mereka mengidentikkannya dengan aspek lebih praktis dari tasawuf, yakni suluk (disiplin spiritual)—yang bisa diselenggarakan baik secara individual maupun berkelompok. Yang belakangan lebih berhubungan dengan manifestasi sosiologis dalam bentuk orde tasawuf (tarekat). Bahkan terkadang hanya dengan akhlak ataupun kesalehan (pietisme) yang bisa dilakukan oleh setiap muslim yang baik, tak peduli apakah mereka memiliki kecenderungan kepada sufisme ataupun tidak (termasuk kelompok ini bahkan kaum Wahhabi yang amat antitasawuf, ataupun Jamaah Tabligh yang menekankan pada kesalehan semata). Penjernihan ini kiranya perlu demi menghindarkan pemahaman yang tidak fair kepada sufisme, yang hanya dapat memperpanjang berabad-abad sikap permusuhan dan penyesatan sebagian kelompok muslim kepada gerakan atau aliran tasawuf, yang sempat menghalangi tasawuf dari mendapatkan pengakuan kembali oleh mainstream muslim. Penjernihan seperti ini juga perlu agar kita dapat menawarkan perspektif yang lebih jernih tentang berbagai aliran tasawuf dan, pada saat yang sama, tentang penyimpanganpenyinpangan yang mungkin terjadi darinya.Perlu dibedakan dengan jernih antara taawuf falsafi – atau ’irfan -- dengan tasawuf Sunni yang mungkin lebih bersifat suluki, tasawuf akhlaki, tarekat, dan penyimpangan-penyimpangan darinya.