Tugas Kelompok Detailman (contoh kasus)

advertisement

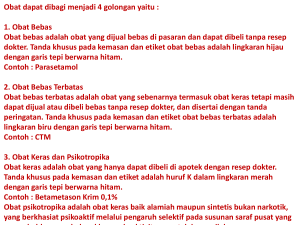

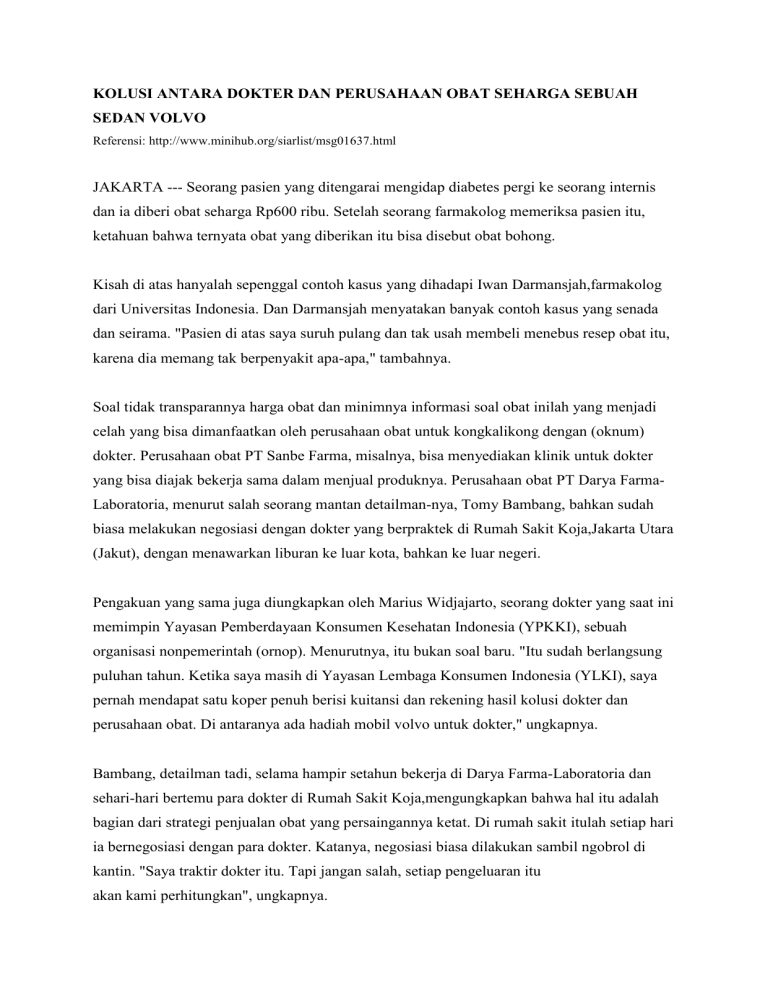

KOLUSI ANTARA DOKTER DAN PERUSAHAAN OBAT SEHARGA SEBUAH SEDAN VOLVO Referensi: http://www.minihub.org/siarlist/msg01637.html JAKARTA --- Seorang pasien yang ditengarai mengidap diabetes pergi ke seorang internis dan ia diberi obat seharga Rp600 ribu. Setelah seorang farmakolog memeriksa pasien itu, ketahuan bahwa ternyata obat yang diberikan itu bisa disebut obat bohong. Kisah di atas hanyalah sepenggal contoh kasus yang dihadapi Iwan Darmansjah,farmakolog dari Universitas Indonesia. Dan Darmansjah menyatakan banyak contoh kasus yang senada dan seirama. "Pasien di atas saya suruh pulang dan tak usah membeli menebus resep obat itu, karena dia memang tak berpenyakit apa-apa," tambahnya. Soal tidak transparannya harga obat dan minimnya informasi soal obat inilah yang menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan obat untuk kongkalikong dengan (oknum) dokter. Perusahaan obat PT Sanbe Farma, misalnya, bisa menyediakan klinik untuk dokter yang bisa diajak bekerja sama dalam menjual produknya. Perusahaan obat PT Darya FarmaLaboratoria, menurut salah seorang mantan detailman-nya, Tomy Bambang, bahkan sudah biasa melakukan negosiasi dengan dokter yang berpraktek di Rumah Sakit Koja,Jakarta Utara (Jakut), dengan menawarkan liburan ke luar kota, bahkan ke luar negeri. Pengakuan yang sama juga diungkapkan oleh Marius Widjajarto, seorang dokter yang saat ini memimpin Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), sebuah organisasi nonpemerintah (ornop). Menurutnya, itu bukan soal baru. "Itu sudah berlangsung puluhan tahun. Ketika saya masih di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), saya pernah mendapat satu koper penuh berisi kuitansi dan rekening hasil kolusi dokter dan perusahaan obat. Di antaranya ada hadiah mobil volvo untuk dokter," ungkapnya. Bambang, detailman tadi, selama hampir setahun bekerja di Darya Farma-Laboratoria dan sehari-hari bertemu para dokter di Rumah Sakit Koja,mengungkapkan bahwa hal itu adalah bagian dari strategi penjualan obat yang persaingannya ketat. Di rumah sakit itulah setiap hari ia bernegosiasi dengan para dokter. Katanya, negosiasi biasa dilakukan sambil ngobrol di kantin. "Saya traktir dokter itu. Tapi jangan salah, setiap pengeluaran itu akan kami perhitungkan", ungkapnya. Untuk dokter yang sudah biasa menerima komisi, baginya bukan perkara susah. Mereka sudah kenal dan tahu aturannya. Dalam memberikan komisi pun mereka sudah tahu, yakni antara 10 persen dan 30 persen dari harga obat. Komisi itu tergantung pemakaian dan persaingan. Obat yang susah dijual, karena penyakitnya jarang, akan mendapatkan komisi tinggi sampai 30 persen. Nah, untuk dokter-dokter yang terbiasa menjual produk obat dari Darya Farma-Laboratoria, tak bakal susah mendekatinya. Bahkan hobi dan kebiasaan mereka berlibur pun akan diketahui. Untuk dokter yang baru didekati, ada juga yang langsung menyebutkan permintaannya. Misalnya ada yang minta dibelikan laptop. "Kami belum tahu keadaan dokter tersebut. Apakah pasiennya banyak? Jadi permintaan itu tidak kita turuti," tambah Bambang. Ternyata praktek kolutif tersebut diketahui pula oleh direktur Rumah Sakit Koja. Memang, penawaran yang diajukan harus lewat kepala Rumah Sakit. Tapi negosiasi dan berapa komisi yang akan diberikan kepada dokter, itu urusan dokter dan detailman. Tugas detailman pun tidak langsung membawa obat itu. Ia hanya membawa brosur-brosur obat, selain kepandaian bernegosiasi. Jika sudah disepakati, tugas salesman untuk membawa obatnya. Dari salesman itulah bakal diketahui berapa resep yang dikeluarkan oleh seorang dokter untuk memakai obat dari perusahaannya. Karena itu pula pihak apotek memainkan peranan penting, mengingat para dokter tidak diberi kewenangan memberi obat sendiri. Apotek sendiri sudah lihai memainkan resep. Bisa saja seorang dokter menyetujui permintaan pasiennya agar dituliskan resep generik. Namun, bila sudah sampai di apotek, resep itu akan segera diganti menjadi obat paten, bukan generik lagi. Setidaknya, dalam penelitian YLKI yang dipimpin Ida Marlinda, ditemukan tiga apotek yang berlaku curang mengganti resep obat generik menjadi obat paten, yaitu Apotek Dunia Sehat (Jakarta Barat) dan Apotek Dharma Mulia (Jakarta Timur), yang sama-sama mengganti Tiamfenikol generik dengan obat paten Thiambiotic. Sementara Apotek Ginasis (Jakarta Barat) mengganti obat generik Tiamfenikol menjadi obat paten Biothicol. Sadar bahwa dokter tak boleh memberikan obat sendiri, seorang detailman segera menebar jaringnya ke apotek sekitar dokter berpraktek atau apotek yang ada di rumah sakit. Caranya, setelah detailman mendatangi dokter dan setuju dengan komisi yang diberikan, ia segera mendatangi apotek terdekat. Di sana apotek akan menerima komisi 30 persen sampai 40 persen. Memang, ada peraturan yang menyebutkan bahwa untuk apotek besar hanya boleh menerima 30 persen komisi, sementara apotek kecil boleh sampai 40 persen. Tapi, dalam kenyataannya, rata-rata mengaku sebagai apotek kecil. Yang menyedihkan, perusahaan obat yang tidak memberikan komisi tinggi, obatnya tidak akan laku. Pegawai apotek dengan enteng akan mengatakan, "tidak ada," atau "obatnya habis," lalu ia menawarkan obat pengganti yang bisa memberikan komisi lebih tinggi. Pasien Mengongkosi Biaya Kolusi Beban terakhir yang paling berat tetap ada di pundak pasien. Banyak pasien kurang mampu sering menebus obatnya separo dari resep. "Padahal, untuk penyembuhan tidak mungkin obat dimakan setengahnya," sergah Widajajarto dari YPKKI. Harga obat memang menjadi barang mewah. Harganya melambung sampai 300 persen. Banyak pasien yang rela tidak berobat ke rumah sakit atau lebih memilih membeli obat bebas di warung-warung. Nyatanya, dari 100 persen biaya produksi obat, sekitar 50 persennya dialokasikan sebagai biaya promosi, termasuk membayar biaya seminar para dokter, memberi komisi, dan bentuk-bentuk kolusi lainnya. Dengan demikian, harga obat yang mencapai Rp1.000, misalnya, itu sudah termasuk perhitungkan biaya kolusi dengan dokter. Padahal, jika tanpa kolusi harga obat itu bisa jadi cuma Rp700. Beban yang harus ditanggung oleh pasien, dalam hal ini masyarakat luas, bisa mencapai 30 persen sampai 50 persen. Apakah masyarakat menyadari kekeliruan ini? Jelas tidak. Agus Pambagio dari YLKI mengungkapkan bahwa tidak seorang pun yang mengadukan hal ini kepada lembaganya. Hal ini disebabkan oleh sikap keterpaksaan dari pasien ketika berhadapan dengan dokter. Pasien nyaris tidak memiliki pilihan atau tawaran ketika dokter menuliskan resepnya. Dalam istilah Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Indonesia Hasbullah Thabrany, pasien dan dokter yang bersangkutan berada dalam posisi "informasi asimetri", yaitu ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh dokter dan pasien. Tapi, justru di sinilah para dokter memanfaatkan kelemahan masyarakat yang tidak tahu untuk mencari keuntungan pribadi. Seorang dokter bisa dengan mudah memberikan beberapa obat kepada pasiennya. "Untuk penyakit tifus, menurut standar ilmu profesi, cukup satu obat. Tapi kenyataannya sering dikasih enam obat," jelas Darmansjah. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Medias Almatsier membantah bahwa harga obat yang melambung tinggi adalah akibat ulah dokter yang menerima komisi dari perusahaan obat. "Harga obat yang tinggi banyak faktornya. Selain bahan baku yang 98 persen impor, kurs rupiah yang melemah, rantai promosi yang panjang, juga ketidakefisienan produksi obat," bantahnya. Bahkan, hingga detik ini Ikatan Dokter Indonesia masih belum bisa membuktikan adanya praktek kolusi antara dokter dan perusahaan obat. "Itu sulit, bagaimana melacak rekening dokter atau surat komisi dari perusahaan obat. Mereka pasti nggak memberi," tambah Almatsier. Selama dirinya menjadi dokter, ia hanya pernah menemukan satu kasus, sekitar 1980-an. Jauh sebelum ia menjabat Ketua umum IDI Pusat. Dan para dokter itu pun sudah diberi sanksi organisasi berupa teguran keras. Teguran yang ada dalam organisasi IDI memang ada dua, sanksi organisasi (berupa teguran sampai pencabutan izin untuk sementara) dan sanksi moral berupa pengucilan. Menurut pengakuannya, dalam menanggapi berita-berita demikian IDI memilih menunggu laporan dari orang-orang yang merasa dirugikan. Sebab, katanya, IDI tidak mungkin bertindak tanpa bukti. "Kalau sebatas seminar, bahkan menerima biaya penelitian untuk mengembangkan obat, boleh saja. Yang dilarang adalah mengikatkan diri dengan perusahaan obat," katanya. Almatsier juga menolak bila dikatakan bahwa praktek kolusi itu marak di hampir semua rumah sakit. Katanya, bisa saja terjadi tapi tidak banyak. Apotek-apotek yang ada di rumah sakit juga kecil kemungkinan melakukan kecurangan dengan perusahaan obat. Sebab rumah sakit memakai sistem konsinyasi dengan perusahaan obat. Tidak mungkin rumah sakit membeli obat dulu. Almatsier, yang juga Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, merasa tidak pernah mengalokasikan dana untuk biaya membeli obat. "Perusahaan obat itulah yang datang menitipkan obatnya," jelasnya. Sebab rumah sakit punya daftar obat yang dibutuhkan. Namanya Formularioum Rumah Sakit. Pernyataan Almatsier ditanggapi dengan nada tantangan oleh Widjajarto. "Kalau memang serius, bisa diungkap. Sudah banyak laporan yang masuk, tapi IDI tidak pernah mengambil tindakan", katanya menyesalkan sikap IDI. Bermimpi Obat Murah http://health.kompas.com/read/2011/02/21/06330077/Bermimpi.Obat.Murah Berbagai faktor yang membuat harga obat mahal adalah jumlah dan jenis obat yang beredar di Indonesia terlalu banyak, baik yang menggunakan nama generik maupun nama dagang. Jumlahnya sudah ribuan. Padahal, yang diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan pengobatan/medik hanya 800-1.000 nama generik dan dagang. Terlalu banyak obat Selain itu, produsen/pabrikan obat juga terlalu banyak. Tak jarang, satu nama generik diproduksi oleh beberapa produsen dengan harga yang sangat berbeda. Meski khasiat sama, harganya bisa berbeda sepuluh kali lipat. Kalau dokter memberi kita obat yang harganya mahal, sudah tentu harga resep kita menjadi mahal. Padahal, ada pilihan obat dengan harga yang bisa jauh lebih murah dengan khasiat yang sama. Meski demikian, ada hal-hal yang memang membuat harga obat mahal. Sebagian besar bahan baku obat masih diimpor dan tidak bebas pajak, seperti beras dan bahan pokok lain. Dengan demikian, harga obat lebih banyak ditentukan oleh harga bahan baku, kurs mata uang, dan pasar internasional. Kalau ada gejolak ekonomi yang memengaruhi perekonomian dunia, harga obat bisa naik. Misalnya kenaikan harga BBM atau krisis di suatu negara yang berdampak terhadap distribusi obat. Selain itu, obat juga sudah menjadi komoditas atau industri yang harus memperhitungkan biaya riset, produksi, dan distribusinya. Obat adalah juga komoditas yang tak banyak diketahui oleh para konsumen atau pasien. Mereka ini, selain tak tahu (ignorance) terhadap obat yang harus dibayarnya, dalam hubungan pasien-dokter, pasien sebagai konsumen hampir selalu berada di pihak yang lemah. Terserah dokter, mau diberi obat apa. Sebagian besar pasien meminta obat yang dianggap paling mujarab meski harganya mahal. Sementara banyak dokter tentu saja ingin memenuhi keinginan pasien. Urusan obat memang kadang tidak rasional karena yang dipertaruhkan adalah kesehatan, bahkan jiwanya sendiri. Maka, anggarannya sering tanpa batas, sampai ”kantongnya” kosong. Faktor psikologis ini yang dimanfaatkan bagian pemasaran atau detailmen obat yang mendatangi para dokter untuk menuliskan resep obat yang mereka pasarkan. Dengan kenyataan seperti itu, yang terjadi justru keadaan yang berlebihan (overutilization). Obat yang semestinya tidak perlu—bahkan yang tidak perlu sama sekali pun—diberikan kepada pasien. Inilah yang membuat obat semakin mahal. Kendali harga dan mutu Dengan memerhatikan kondisi pasar obat, sebagaimana dikemukakan di atas, sesungguhnya masih ada celah untuk menurunkan harga obat. Kalau jumlah dan jenis obat yang beredar bisa ditekan sampai pada jumlah yang wajar—dengan syarat tetap memenuhi kebutuhan pengobatan/medik—harga obat bisa turun dengan mutu yang tetap terjamin. Sebab, obat yang tercantum dalam daftar obat itu adalah pilihan para ahli. Di sinilah perlunya memiliki daftar obat atau formularium obat yang direkomendasikan untuk ditulis dalam resep sehingga tidak perlu jumlah dan jenis obat yang terlalu banyak. Kita mengenal daftar obat esensial atau formularium rumah sakit atau daftar obat yang digunakan perusahaan asuransi. Dengan jumlah yang terbatas, apalagi kalau bisa bekerja sama dengan produsen obat, biaya produksi, pengadaan, dan distribusi obat bisa ditekan. Apalagi kalau dalam daftar obat/formularium itu memiliki harga plafon (harga tertinggi) untuk satu jenis obat yang harganya sangat bervariasi itu. Semakin besar pengguna daftar obat, semakin besar pula kemungkinan penurunan harga obat. Pengalaman PT Askes Indonesia, dengan jumlah peserta sekitar 16 juta orang, bisa menjadi contoh. Sejak memperkenalkan Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO) tahun 1987, terjadi penurunan belanja obat secara bermakna. Harga setiap jenis obat dalam DPHO bisa lebih rendah 30 persen dibandingkan dengan harga pasar. Semakin besar pengguna DPHO, semakin murah harga obat. Ini karena bagi produsen/pabrikan obat (pabrik obat), jumlah pengguna DPHO merupakan captive market yang sangat bermakna tanpa kegiatan pemasaran lagi. Dengan demikian, biaya produksi dan distribusi bisa turun. Perlunya asuransi kesehatan Maka, seandainya DPHO diberlakukan secara nasional, harga obat pasti tak akan semahal sekarang. Namun, hal ini baru bisa terwujud kalau sebagian besar penduduk Indonesia dicakup dalam program asuransi kesehatan, sebagaimana (antara lain) program Jaminan Kesehatan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Di sinilah manfaat setiap program asuransi kesehatan di banyak negara, yang selain menjamin biaya pemeliharaan kesehatan juga mengendalikan harga dan mutu obat. Konsumen yang masih fragmented—karena cakupan program asuransi/jaminan kesehatan masih terbatas—adalah faktor penyebab berikutnya mahalnya harga obat di Indonesia. Dengan gambaran seperti di atas, bermimpi harga obat murah bukanlah suatu kemustahilan. Syaratnya, Indonesia harus sudah mulai bersungguh-sungguh membangun sistem asuransi kesehatan sehingga sebagian besar atau seluruh penduduk Indonesia tercakup. Tanpa program asuransi kesehatan, harga obat tidak hanya mahal, tetapi juga semakin sulit dikendalikan, baik mutu maupun harganya. Konsumen pun akan semakin fragmented karena tidak ada lembaga/badan penyelenggara asuransi kesehatan yang memiliki posisi tawar memadai untuk mengendalikan harga dan mutu obat. Kampanye obat generik tidak akan bermakna menurunkan harga obat. Kenyataan menunjukkan, pengguna obat generik masih sangat terbatas hingga hari ini. Mengobati Atau Berdagang? Referensi: http://hukumkes.wordpress.com/2008/07/31/mengobati-atau-berdagang/ Pada Kompas Minggu (27 Juli 2008), rubrik Surat Pembaca memuat beberapa surat yang pada intinya mengeluhkan kurang baiknya pelayanan yang diberikan dokter pada pasien. Selain itu, terdapat surat dari seorang mantan detailman farmasi yang mengeluhkan kolusi antara dokter & farmasi. Selain itu, beberapa waktu lalu profesi dokter juga mendapat sorotan saat terjadi kasus meninggalnya seorang mahasiswa Universitas Nasional yang melakukan demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM namun disebutkan menderita infeksi HIV. Sebenarnya, apa yang terjadi pada profesi dokter di Indonesia yang baru saja ‘merayakan’ 1 abad kiprah dokter di Indonesia pada hari Kebangkitan Nasional 2008 lalu? Dokter menurut Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia adalah profesi yang luhur & mulia, sehingga di masa lalu dokter adalah sosok yang dianggap ‘separuh dewa’ oleh masyarakat, memiliki prestise tinggi & hampir identik dengan berlimpah kekayaan materi. Namun, setelah lebih dari 1 abad berkarya di Indonesia, sepertinya keluhuran & kemuliaan profesi dokter mengalami ‘desakralisasi’ dengan mulai banyaknya keluhan ketidakpuasan di media massa sampai tuntutan hukum yang menjerat dokter. Salah satu hal yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat mengenai pelayanan dokter adalah cap ‘materialis’ yang dialamatkan pada dokter, dengan biaya pemeriksaan/tindakan medis yang mahal & berkepanjangan atau harga obat yang mahal. Selain itu, dokter sering dianggap kurang peka, sombong, atau terkesan melecehkan pasien akibat buruknya komunikasi dokter dengan pasiennya. Dengan banyaknya keluhan tersebut, banyak pasien memilih untuk berobat ke luar negeri dengan harapan mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Peluang ini dimanfaatkan oleh beberapa orang dokter dengan menjadi bawahan jasa rumah sakit di luar negeri dengan menjadi agennya di Indonesia. Banyak pula dari masyarakat yang merasa sudah kehilangan kepercayaan terhadap dokter, sehingga beralih ke berbagai metode pengobatan alternatif & suplemen makanan, baik yang asli Indonesia maupun dari luar negeri. Kembali lagi, banyak dokter kembali memanfaatkan peluang ini dengan menjadi praktisi pengobatan alternatif atau aktif menjadi pemasar berbagai produk suplemen makanan. Dokter juga dinilai kehilangan independensi & obyektivitasnya, suatu hal yang seharusnya menjadi dasar tindakan dokter karena ada di dalam sumpah jabatannya. Hal ini ditandai dengan banyaknya tuntutan dibentuknya ‘tim dokter independen’ setiap kali ada hal yang berkaitan dengan kondisi kesehatan pasien yang mengalami masalah hukum. Memang masih banyak dokter yang berusaha berkarya sesuai dengan tuntunan etika, hukum, & ilmu pengetahuan, namun berbagai penyimpangan tersebut membuat profesi dokter di Indonesia mendapatkan sorotan dari masyarakat sehingga mengalami penurunan kepercayaan. Hubungan dokter-pasien adalah suatu hubungan yang unik dalam suatu usaha pengobatan yang berbasis kepercayaan, bukan seperti hubungan bisnis antara penjual-pembeli atau produsen-konsumen jasa kesehatan. Namun, dengan berkembangnya zaman, sepertinya hubungan tersebut mulai bergeser menjadi hubungan bisnis dengan melibatkan banyak uang di dalamnya. Sehingga, timbul kecurigaan dokter yang berkolusi dengan perusahaan farmasi, alat kesehatan, laboratorium, atau rumah sakit dengan imbalan uang & barang yang telah banyak diungkap oleh berbagai kalangan sejak dahulu. Kolusi yang sebenarnya terlarang menurut etika profesi tersebut menjadi hal yang sangat umum dilakukan oleh dokter demi menambah kekayaannya. Lebih jauh lagi, banyak dokter mencoba peruntungannya dengan menjual barang & jasa pengobatan alternatif maupun suplemen makanan seperti produk-produk MLM kesehatan. Meskipun sebenarnya semua itu adalah kembali lagi merupakan pelanggaran etika, disiplin profesi, & hukum dengan memberikan pengobatan yang tidak sesuai standar pelayanan, tidak memiliki bukti cukup secara ilmiah, & tidak menggunakan kendali mutu/biaya. Profesi dokter yang seharusnya bertujuan mulia untuk memberikan pelayanan kesehatan telah berubah & kehilangan independensinya menjadi suatu profesi menjual barang & jasa kesehatan semata demi mendapatkan lebih banyak uang. ‘Kehausan’ dokter akan uang tidak berhenti sampai di sini. Hal-hal yang seharusnya terlarang menurut etika & disiplin pun diabaikan oleh banyak dokter demi menambah kekayaannya. Yang sangat kasat mata terlihat oleh semua orang adalah sangat banyaknya dokter melakukan promosi dengan beriklan di media massa agar pasiennya lebih banyak lagi atau menjadi bintang iklan suatu produk kesehatan. Padahal, dokter menurut kode etik profesinya terlarang untuk beriklan dengan cara apapun atau memiliki kontrak sebagai propagandis suatu produk kesehatan. Jika semua hal ini dibiarkan, maka selain turunnya kepercayaan masyarakat pada dokter Indonesia, juga akan membuat profesi dokter menjadi suatu profesi bisnis yang sebenarnya tidak boleh terjadi karena sudah bertentangan dengan keluhuran profesi dokter. Sudah saatnya hal ini dibereskan agar kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap profesi dokter dapat kembali tinggi. Turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dokter di Indonesia itu sama sekali bukan karena jumlah dokter yang relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, ataupun bukan karena alat-alat kedokteran di Indonesia kalah canggih dengan yang ada di luar negeri. Yang menjadi masalah adalah mentalitas dokter yang ingin berbisnis melalui profesinya. Pelayanan kesehatan di masa kini adalah bisnis, namun hubungan dokter-pasien bukan suatu transaksi bisnis. Hak dokter secara finansial dalam profesinya hanyalah imbalan jasa medik, bukan komisi dari hasil kolusi dengan perusahaan farmasi, keuntungan dari penjualan alat kesehatan, suplemen makanan, atau praktik ‘pengobatan alternatif’. Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan pengawasan & penegakkan hukum atas pelaksanaan peraturan perundangan yang ada di bidang pelayanan kesehatan. Juga menekan biaya kuliah selama pendidikan dokter & spesialisasi yang sekarang dirasakan sangat mahal sehingga membuat banyak dokter menjadi cenderung materialistis untuk mengembalikan biaya kuliahnya. Selain itu, ikatan profesi dokter harus memberikan pembinaan, pengawasan, & penegakkan disiplin maupun etika agar para dokter bekerja sesuai kode etik & standar profesi. Lalu yang sama pentingnya, masyarakat pun harus kritis terhadap praktik para dokter. Setelah lebih dari 1 abad berkiprah, sudah saatnya dokter Indonesia kembali ke panggilan yang luhur & mulia dari profesinya dengan tidak menjadikannya sebagai bisnis semata. Indonesia terus menanti kiprah para dokter yang memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu & melindungi masyarakat.