nasab anak di luar perkawinan paska putusan mahkamah konstitusi

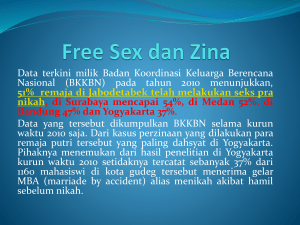

advertisement