TELAAH HUKUM ISLAM INDONESIA TERHADAP NASAB ANAK

advertisement

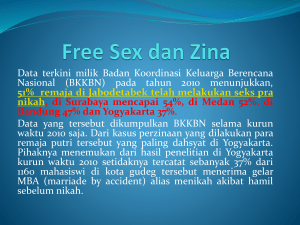

TELAAH HUKUM ISLAM INDONESIA TERHADAP NASAB ANAK Sakirman STAIN Jurai Siwo Metro Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Kampus Kota Metro Lampung E-mail: [email protected] Abstract: The classical scholars of jurisprudence agreed that nasab child has only nasab relationship to his parents, nasab determination is one of the most important rights of a child and is something that a lot of impact on the child's personality and future. Fiqh scholars say that the concept nasab is one solid foundation in building a domestic life that can bind between individuals based on the unity of blood. In Indonesia Islamic law, the problem of the origin of the child, there are several different legal provisions. It is influenced by a plurality of the nation, especially in terms of religion and customs, the applicable law is varied. There are laws, ie Islamic law (fiqh) formulated in a fixed rule the Islamic Law Compilation (KHI). Abstrak: Para ulama klasik sepakat bahwa nasab anak hanya mempunyai hubungan kepada orangtuanya, penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. Ulama fiqih mengatakan bahwa konsep nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah. Dalam hukum Islam Indonesia, masalah asal usul anak terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh pluralitas bangsa, utamanya dari segi agama dan adat kebiasaan, maka ketentuan hukum yang berlaku pun bervariasi. terdapat hukum yang berlaku, yaitu hukum Islam (fiqh) yang diformulasikan dalam sebuah aturan baku yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kata Kunci: nasab, anak luar nikah, perkawinan, hukum Islam, fiqh, KHI Vol. 12, No. 2, Desember 2015: 357-375 PENDAHULUAN Kedudukan nasab anak sah dan tidak sah sampai saat ini masih menjadi kontroversi. Pandangan mainstream mengatakan bahwa konsep agama tentang anak sah telah jelas, yaitu ketika telah memenuhi dua syarat: pertama, adanya ikatan perkawinan yang sah,1 dan kedua, adanya masa minimal kehamilan, yaitu 6 bulan.2 Sedangkan dalam Hukum Indonesia, baik dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), mendefinisikan anak yang sah sebagai anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.3 Tentu saja ketentuan ini menimbulkan kegelisahan dan keberatan di kalangan ahli hukum Islam Indonesia. Salah satunya adalah yang dikemukakan Ahmad Rofiq, bahwa formulasi pasal tentang anak sah akan membawa implikasi ganda yang lebih 1 Agama telah mensyariatkan pernikahan, yang salah satu tujuannya adalah untuk melahirkan keturunan (Q.S. an-Nisa, [4]: 1, Q.S. as-Syura, [42]: 11). Agama juga melarang perbuatan zina dan menyebutkannya sebagai perbuatan keji dan mungkar (Q.S. al-Isra, [17]: 32), Pelakunya dianggap sebagai orang yang melampaui batas (QS. Al-Mu’minun, [23]: 5-7) dan baginya dikenakan sanksi baik fisik (Q.S. an-Nur, [24]: 2), maupun moral (Q.S. an-Nur, [24]: 3). Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk melahirkan generasi atau keturunan (reproduksi). Mengenai tujuan pensyariatan pernikahan. Lihat: Khoirudin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan dan Materi & Status perempuan dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim, (Yogyakarta: ACADEMIA+TAZZAFA, 2009), h. 223-231. Bandingkan pula dengan Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu, Juz VII, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 31. 2 Ketentuan ini merupakan hasil perhitungan dengan berdasarkan Alquran, yaitu Q.S. al-Ahqaf, (46): 15 yang menyatakan bahwa masa kehamilan dan menyusui adalah 30 bulan dan Q.S. Luqman, (31): 14 yang menyatakan bahwa masa menyusui adalah 2 tahun atau 24 bulan. Pernyataan masa menyusui 2 tahun ini juga disebutkan dalam QS. alBaqarah, (2): 233. Dari ketiga ayat ini dipahami bahwa masa minimal kehamilan adalah enam bulan. 3 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 dan KHI (Inpres No. 1 Tahun 1991) Pasal 99, ayat (1) 358 Hunafa: Jurnal Studia Islamika Sakirman, Telaah Hukum Islam... cenderung berat sebelah dan lebih besar dampak negatifnya. Definisi anak sah dalam rumusan hukum yang tertulis dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan mengandung pengertian bahwa seorang anak yang lahir dapat dikatakan sah apabila (1) lahir “dalam” perkawinan sah; atau (2) lahir sebagai “akibat” perkawinan sah. Pada poin pertama mengandung dua kemungkinan, Pertama, setelah terjadi akad perkawinan, istri hamil, dan kemudian melahirkan. Kedua, sebelum akad nikah, istri telah hamil terlebih dahulu, dan kemudian melahirkan setelah akad nikah. Sudah tentu pada kemungkinan kedua, mengandung unsur penyelewengan terhadap konsep nasab yang telah ditetapkan dalam Islam. Terlebih dalam pasal lain disebutkan mengenai kawin hamil, yaitu Pasal 53 KHI, yang dianggap sebagai pasal pengabsahan anak.4 Persoalan menjadi bertambah kompleks seiring dengan realitas zaman yang terus berubah. Arus globalisasi pada berbagai aspek kehidupan manusia telah membuka sekat-sekat budaya masyarakat dunia antar satu dengan lainnya. Kemajuan teknologi dan kebebasan informasi membawa implikasi, baik positif maupun negatif. Secara umum, positifnya adalah sebagai alat atau sarana untuk mempermudah manusia dalam mencapai berbagai tujuan hidup. Sedangkan negatifnya adalah semakin melonggarnya batasan moral yang selama ini menjadi pegangan masyarakat sehingga semakin terkikisnya nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Kaitannya dengan permasalahan di atas, hubungan seksual pra-nikah dan perselingkuhan, sebagaimana dikatakan Rofiq, menjadi “kebiasaan salah” yang dianggap “biasa”.5 Dampak lebih jauh dari perbuatan tersebut adalah lahirnya anak luar nikah. Kehadiran anak yang tidak diinginkan ini 4 Lihat Ahmad Rofiq, “Menyoal Keabsahan Anak dalam Formulasi Hukum Islam di Indonesia”, dalam pengantar Musthofa Rahman, Anak luar Nikah, status dan implikasi hukumnya, (Jakarta: Atmaja, 2003), h. 11-15. 5 Ibid., h. 13 Hunafa: Jurnal Studia Islamika 359 Vol. 12, No. 2, Desember 2015: 357-375 memunculkan fakta sosial lain yang lebih mengenaskan; kasus pembuangan dan penelantaran anak/bayi sering ditemukan di pemberitaan media, cetak maupun elektronik. Persoalan lain yang muncul adalah implikasi hukum dan sosial yang melekat pada anak tersebut.6 Anak-anak hasil hubungan yang tidak sah seringkali turut menanggung akibat dari perbuatan kedua orang tuanya. Pelabelan negatif dan diskriminatif, seperti sebutan ”anak haram”, ”anak jadah”, ”anak zina”, ”anak tidak sah”, ”anak semak-semak”, dan lainlain seringkali melekat pada dirinya. Berbagai persoalan di atas perlu diurai secara detail untuk menemukan solusi pemecahannya. Begitu luas dan kompleknya pembahasan, tentu saja tidak cukup hanya dalam beberapa lembar tulisan. Karena itu, tulisan ini hendak menjelaskan status dan kedudukan anak luar nikah serta implikasi hukumnya dengan membandingkan konsep fiqh klasik dan hukum Islam Indonesia serta persoalan-persoalan yang melingkupinya. KONSEP NASAB DALAM FIQH KLASIK Dalam literatur fiqh, konsep anak atau keturunan disebutkan dengan istilah nasab. Term nasab diartikan dengan hubungan pertalian keluarga.7 Amir Syarifuddin mengartikan 6 Ulama fiqh telah mengidentifikasi hak-hak anak tersebut setidaknya dalam enam hal, yaitu: [1] nasab (an-nasab); [2] menyusui (ar-raḍā’ah); [3] pemeliharaan (al-haḍānah); [4] perwalian/perlindungan (al-wilāyah); dan [5] nafkah (an-nafaqah). Lihat: Wahbah az-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Jilid 7, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 671. Sang anak juga mendapatkan [6] hak sebagai ahli waris ( al-irts). Hak-hak tersebut bertujuan agar setiap anak mendapatkan jaminan kelangsungan hidupnya sehingga ia dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. (UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3). 7 Anwar A Qodri, Islamic Jurisprudence in The Modern World, (Lahore: Premier Book House, 1973), h. 424. 360 Hunafa: Jurnal Studia Islamika Sakirman, Telaah Hukum Islam... nasab sebagai hubungan kekerabatan secara hukum.8 Dari seluruh hukum, maka hukum perkawinan dan kewarisan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku di masyarakat.9 Bentuk kekeluargaan berpokok pangkal pada sistem keturunan. Apabila ditinjau dari segi antropologi, ada beberapa macam sistem keturunan, yaitu: - Sistem bilateral/parental, yaitu memperhitungkan hubungan-hubungan kekerabatan baik melalui laki-laki maupun perempuan. - Sistem patrilineal, yaitu memperhitungkan hubunganhubungan kekeluargaan melalui laki-laki saja. Oleh karena itu mengakibatkan bahwa setiap warga masyarakat memperhitungkan semua kerabat ayahnya dalam batas hubungan kekeluargaan. - Sistem matrilineal, yaitu memperhatikan hubunganhubungan kekeluargaan melalui perempuan saja. - Sistem bilineal atau dubbel-unilateral, yaitu yang memperhitungkan hubungan kekeluargaan melalui lakilaki saja untuk sejumlah hak kewajiban tertentu, dan demikian pula perempuan.10 Menurut Hazairin, Islam dengan mengacu pada Alquran dan Sunnah menganut sistem bilateral/parental. Selanjutnya Ulama Fiqh menjadikannya lebih cenderung patrilineal. 11 Senada dengan pendapat di atas, berkaitan dengan konsep 8 Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-isu penting hokum Islam kontemporer di Indonesia, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 198 9 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur`an, (Jakarta: Tintamas, 1982), h.11. 10 Hazairin menyebutkan hanya tiga sistem keturunan, yaitu bilateral, patrilineal, dan matrilineal. Sedangkan tambahan bilineal atau dubbel unilateral adalah menurut Koentjaraningrat. Lebih jelas lihat: Hazairin, ibid, h. 11-13 dan Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antroplogi Sosial, (Jakarta: Dian Rakyat, 1976), h. 26. 11 Hazairin, Hukum Kewarisan..., h.26. Hunafa: Jurnal Studia Islamika 361 Vol. 12, No. 2, Desember 2015: 357-375 nasab, Ziba Mir Hosseini menyatakan bahwa seorang anak mengambil nasab dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), akan tetapi penghubungan nasab kepada bapak lebih dominan daripada kepada ibu. Dalam semua madzhab hukum Islam, makna paling utama dari nasab adalah menyangkut sisi bapak, yang erat kaitannya dengan legitimasi di mana anak memeroleh identitas hukum dan agamanya.12 Berdasar kedua pendapat di atas, tentu saja pembahasan nasab dalam fiqh klasik sebagaimana yang akan dijelaskan lebih mengarah pada sistem patrilineal. Namun sebelum itu, penting kiranya untuk mengetengahkan pandangan lain, yaitu hasil kajian Khalil Abdul Karim mengenai historisitas kehormatan nasab. Menurutnya, nasab dalam Islam, merupakan warisan tradisi masyarakat Arab pra Islam yang patriarkal, yang karenanya meniscayakan dua hal. Pertama, bapak adalah poros tali kekerabatan dalam keluarga. Anak mengikuti garis keturunan ayah dan keluarga ayahnya. Kedua, Ibu dan anggota keluarga lainnya dianggap sebagai orang asing baginya.13 Karim mengemukakan kasus Quṣai bin Kilāb bin Murrah (kakek buyut Nabi Muhammad). Ibunya adalah Fatimah binti Sa’d bin Sail. Sepeninggal ayahnya, sang Ibu menikah lagi dengan Rabī’ah bin Harram. Rabī’ah lalu memboyong keduanya ke banī Adzrah. Namun Quṣai kemudian kembali lagi ke Makkah, tempat tinggal keluarga ayahnya (Kilāb bin Murrah) sebagai konsekwensi tradisi yang menetapkan seorang anak harus mengikuti garis keturunan ayahnya.14 Ziba Mir Hosseini, Perkawinan dalam Kontroversi Dua Madzhab: Kajian Hukum Keluarga dalam Islam, terj. Marriage and Trial: a Study of Islamic Family Law, (Jakarta: ICIP, 2005), h. 168. 12 13 Khalil Abdul Karim, Syariah: Sejarah, Perkelahian, Pemaknaan, Terj. Kamran As’ad, (Yogyakarta: LKIS, 2003), h. 77. 14 Khalil Abdul Karim, Syariah: Sejarah, Perkelahian, Pemaknaan, Terj. Kamran As’ad, (Yogyakarta: LKIS, 2003), h. 77. 362 Hunafa: Jurnal Studia Islamika Sakirman, Telaah Hukum Islam... Karim juga mendasarkan pendapatnya pada teks Alquran, yaitu Q.S. al-Ahzab (33): 5 dan Hadits Nabi yang berisi ancaman bagi orang yang menasabkan pada selain ayahnya. Nasab sedemikian penting. Tindak kriminal dalam Fiqh Islam berkaitan dengan nasab dikenal dengan istilah qażaf (menuduh zina), yang berarti mengingkari nasab seseorang. Hukuman bagi qāżif (penuduh zina) sangat berat (sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nur, [24]: 4), yaitu hukuman primer berupa 80 cambukan, dan hukuman subsider berupa ketertolakan kesaksiannya seumur hidup dan sang qāżif dicap sebagai fāsiq.15 Sedangkan tuduhan selain pada perbuatan zina, meskipun merupakan tindakan dosa besar, tidak berimplikasi ancaman penjatuhan hukuman bagi penuduh. Nasab dalam konsep fiqh klasik sebagaimana dijelaskan di atas, lebih cenderung kepada system patrilineal. Wahbah azZuhailī menyatakan bahwa nasab adalah suatu pondasi yang kokoh bagi bangunan keluarga, yang berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan seorang ayah adalah bagian dari anaknya.16 Secara lebih rinci, nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya), maupun ke samping (saudara, paman, dan lainlain).17 Dengan kata lain, nasab berarti pengakuan secara syar’i bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga sang anak menjadi salah seorang anggota keluarganya dan dengan demikian sang anak berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab. Khalil, Syariah: Sejarah..., h.81-82 Wahbah az-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Jilid 7, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 673 17 Ensiklopedi Indonesia, Jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 2337. 15 16 Hunafa: Jurnal Studia Islamika 363 Vol. 12, No. 2, Desember 2015: 357-375 Sedemikian pentingnya konsep nasab ini, Islam melarang para ayah untuk mengingkari nasab anaknya, seperti juga mengharamkan para ibu untuk menisbatkan anaknya kepada selain ayah kandungnya. Pelarangan berlaku pula bagi para anak untuk menisbatkan dirinya pada orang yang bukan ayah kandungnya sendiri. Hal tersebut ditegaskan dalam Alquran Surat al-Ahzab (33) ayat 4-5 yang artinya: .......dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anakanak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anakanak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudarasaudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini turun ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk merevisi tradisi masyarakat Arab saat itu. Yaitu ketika beliau mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah. Kemudian orang-orang menyebutnya Zaid bin Muhammad. Karena itu, Nabi dengan keras menyatakan: “Barang siapa menisbahkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui (bahwa itu bukanlah ayah kandungnya), maka diharamkan baginya surge”. SEBAB-SEBAB PENENTUAN NASAB Nasab seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan kehamilan karena adanya hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu dilakukan 364 Hunafa: Jurnal Studia Islamika Sakirman, Telaah Hukum Islam... berdasarkan akad nikah maupun tidak18. Sedangkan penetapan nasab seorang anak kepada ayahnya, terjadi bisa melalui pernikahan yang sah, pernikahan fāsid, atau wāṭi’syubhāt. Amir Syarifuddin menyebutkan “kalau nasab kepada ibunya bersifat alamiah, maka (nasab) anak kepada ayah adalah hubungan hukum; yaitu terjadinya peristiwa hukum sebelumnya, dalam hal ini adalah perkawinan”19. Karena itu, Islam tidak mengakui anak hasil zina sebagai yang bernasab kepada laki-laki yang menzinahinya atau suami dari ibu sang anak tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah saw: “anak-anak yang dilahirkan adalah untuk laki-laki yang punya isteri (yang melahirkan anak itu) dan bagi pezina adalah rajam”. Berikut ini penjelasan mengenai sebab-sebab penentuan nasab. - Melalui Pernikahan Sah Para fuqaha menyepakati bahwa anak yang dilahirkan dari seorang perempuan menikah dengan akad yang sah dinasabkan kepada suaminya (ayah sang anak). Untuk hal ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut: Pertama, suami telahmatang secara biologis (bāligh). Kedua, usia janin yang dikandung adalah minimal enam bulan sejak akad perkawinan. Pendapat ini adalah menurut Madzhab Hanafi. Sedangkan menurut ulama selain Hanafi, masa minimal enam bulan terhitung mulai terjadinya persetubuhan suami istri tersebut. Jika kelahiran itu kurang dari enam bulan, maka anak itu tidak dapat dinasabkan kepada suami sang perempuan. Ketiga, adanya pertemuan antara suami istri tersebut setelah akad nikah. Kalangan Hanafiyah menganggap cukup pertemuan dengan berdasarkan imaginasi (membayangkan) dan akal. Mereka berpendapat bahwa ketika Wahbah az-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989, h. 675 19 Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-isu penting hukum Islam kontemporer di Indonesia, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 198 18 Hunafa: Jurnal Studia Islamika 365 Vol. 12, No. 2, Desember 2015: 357-375 memungkinkan pertemuan suami istri itu secara akal maka anak yang dilahirkan minimal enam bulan setelah akad, dinasabkan kepada suami, bahkan meskipun tidak terjadi pertemuan secara langsung. Pendapat ini menurut az-Zuhailī adalah bentuk konsistensi mereka dalam mengamalkan hadits “al-waladu lil firāsy” meskipun tidak terjadi kemungkinan persetubuhan antara suami istri tersebut. Hal ini merupakan bentuk perhatian terhadap anak agar tidak terjadi penelantaran terhadapnya dan juga untuk menjaga nama baik serta menutup kemungkinan terjadinya persoalan atas anak tersebut. Kalaupun memang sang suami yakin kalau anak tersebut bukan anaknya, maka ia bisa melakukan li‘ān (sumpah pengingkaran atas anak)20. Tentu saja pendapat ini ditolak oleh tiga madzhab yang lain. Mereka berpendapat bahwa pertemuan itu harus jelas secara lahiriyah dan memungkinkan terjadinya persetubuhan suami istri tersebut. - Nasab yang ditetapkan Melalui Pernikahan Fāsid Pernikahan fāsid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan tidak memenuhi/cacat syarat sahnya. Misalnya menikahi perempuan yang dalam masa ‘iddah. Para ahli fiqh sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fāsid sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah, dengan syarat: Pertama, suami punya kemampuan menjadikan isterinya hamil, yaitu seorang yang bāligh dan tidak memiliki satu penyakit yang bisa menyebabkan isterinya tidak hamil. Kedua, adanyapersetubuhan suami istri. Ketiga, anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya persetubuhan. - Nasab yang disebabkan karena Wāṭi Syubhat Wāṭisyubhat adalah terjadinya persetubuhan antara lakilaki dan perempuan karena kesalahan, misalnya dalam keadaan malam yang gelap seorang laki-laki menyetubuhi Wahbah az-Zuḥailī, al-Fiqh..., h. 682-683 20 366 Hunafa: Jurnal Studia Islamika Sakirman, Telaah Hukum Islam... seorang perempuan di dalam kamarnya yang menurut keyakinannya adalah istrinya. Jawād al-Mughniyah menyebutkannya dengan seorang laki-laki menggauli seseorang perempuan yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu21. Dalam kasus seperti ini, jika perempuan itu hamil dan melahirkan setelah enam bulan sejak terjadinya persetubuhan tersebut dan sebelum masa maksimal kehamilan, maka anak yang lahir itu dinasabkan kepada lakilaki yang menyetubuhinya. Akan tetapi jika anak itu lahir setelah masa maksimal masa kehamilan maka anak itu tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki tersebut. Demikianlah ketentuan nasab anak dalam fiqh klasik. Secara gamblangnya bahwa setiap anak yang dilahirkan dengan memenuhi ketentuan yang telah dijelaskan di atas adalah dinasabkan kepada ayahnya. Selain itu, ia hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibu22. Dampak dari nasab ini adalah terjadinya hubungan kekerabatan, berlakunya ketentuan mahram (larangan pernikahan dengan mahram), dan ketentuan-ketentuan lainnya seperti, pemberian nafkah, perwalian, dan pewarisan. KONSEP ANAK DALAM HUKUM INDONESIA Konsep anak sah dan tidak sah sebenarnya tidak dikenal dalam fiqh. Bagaimana pun juga, anak merupakan anugerah dan amanah Allah yang harus dipenuhi hak-hak dasarnya. Namun, secara umum, konsep anak sah dan tidak sah ini merujuk pada konsep nasab dalam Islam (sebagaimana telah dijelaskan). Persoalannya adalah ketika aturan ini Muhammad Jawad al-Mughniyah, al-aḥwal asy-Syakhṣīyah ‘alā alMaẓāhib al-Khamsah, (Bairut: Dār al-Islāmī li al-Malāyin, 1964), h. 79. 21 22 Pendapat ini adalah pendapat fiqh Sunni. Sedangkan dalam pemahaman ulama Syiah, anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan ibu atau bapak zinanya, karena itu pula anak zina tidak bisa mewarisi keduanya. Lihat: Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 220. Hunafa: Jurnal Studia Islamika 367 Vol. 12, No. 2, Desember 2015: 357-375 diformulasikan menjadi Hukum menggunakan bahasa Indonesia.23 ala Indonesia dengan Hukum Indonesia yang mengatur tentang status anak tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (Bab IX Kedudukan Anak, Pasal 42 dan 43) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Bab XIV Pemeliharaan Anak, Pasal 99 dan 100). Redaksi pasal-pasalnya adalah sebagai berikut. UU No. 1 tahun 1974 KHI (Inpres No. 1 tahun 1991) Pasal 42 Pasal 99 Anak yang sah adalah anak yang Anak yang sah adalah: dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (2) Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Pasal 43 Pasal 100 (1) Anak yang dilahirkan di luar Anak yang lahir di luar perkawinan perkawinan hanya mempunyai hanya mempunyai hubungan hubungan perdata dengan ibunya nasab dengan ibunya dan keluarga dan keluarga ibunya. ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. 23 Sebenarnya persoalan bahasa/teks terjadi pada seluruh bahasa/teks di dunia. Demikian juga dengan bahasa Indonesia, terlebih ketika ia telah dibakukan dalam bahasa hukum. 368 Hunafa: Jurnal Studia Islamika Sakirman, Telaah Hukum Islam... Secara redaksional, kedua aturan di atas yang mendefinisikan anak sah (pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 99 KHI) adalah sama. Bedanya dalam KHI terdapat penambahan ayat, yang tentunya ini merupakan pembaharuan hukum dalam mengantisipasi penemuan teknologi bayi tabung. Demikian juga dalam pasal selanjutnya dari kedua aturan tersebut mengenai anak luar perkawinan. Substansinya sama, hanya saja KHI memakai kata ‘nasab’ dan Undang-Undang perkawinan menggunakan kata ‘hubungan perdata’. Secara substansial, rumusan hukum keduanya merujuk pada konsep nasab dalam Islam. Bahwa nasab anak kepada ayah dan ibunya harus berdasarkan perkawinan yang sah dan jika ada anak yang lahir tidak berdasarkan perkawinan sah maka nasab anak tersebut hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Meskipun demikian, terdapat celah yang menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam Indonesia. Perdebatan ini disebabkan tiga hal, yaitu: Pertama, tidak diakomodirnya masa minimal kehamilan;24Kedua, penggunaan kata ‘dalam’ pada rumusan pasal tersebut.25Ketiga, penggunaan kata ‘anak yang lahir di luar perkawinan’ dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 KHI. Definisi anak sah dalam rumusan hukum yang tertulis dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan mengandung pengertian bahwa seorang anak yang lahir dapat dikatakan sah 24 Beberapa kalangan menyatakan bahwa formulasi pasal tentang anak, baik dalam UU Perkawinan dan KHI masih sangat dipengaruhi oleh hukum adat yang termaktub dalam Burgerllijk Wetboek (BW) Pasal 250 KUH Perdata Bab XII, yang mengatakan: “anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai ayahnya”. Berkenaan dengan pasal ini, HFA Vollmar, menyatakan: anak sah ialah anak yang dilahirkan atau dibenihkan di dalam perkawinan (meskipun hal itu berlangsung dalam waktu yang terlalu amat pendek sesudah prkawinan dilangsungkan). Lihat HVA Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, terj. IS Adiwinarta, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), h. 21. 25 Redaksi yang dimaksud : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan ‘dalam’ atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hunafa: Jurnal Studia Islamika 369 Vol. 12, No. 2, Desember 2015: 357-375 apabila (1) lahir “dalam” perkawinan sah; atau (2) lahir sebagai “akibat” perkawinan sah. Pada poin pertama mengandung dua kemungkinan, Pertama, setelah terjadi akad perkawinan, istri hamil, dan kemudian melahirkan. Kedua, sebelum akad nikah, istri telah hamil terlebih dahulu, dan kemudian melahirkan setelah akad nikah. Sudah tentu pada kemungkinan kedua mengandung unsur penyelewengan terhadap konsep nasab yang telah ditetapkan dalam Islam. Terlebih dalam pasal lain disebutkan mengenai kawin hamil, yaitu Pasal 53 KHI, yang dianggap sebagai pasal pengabsahan anak.26 Selanjutnya rumusan KHI yang menyebutkan “anak yang lahir di luar perkawinan” mengandung makna yang tidak tepat. Anak yang lahir di luar perkawinan itu berbeda dengan anak luar nikah. Anak yang konsepsinya terjadi setelah pernikahan ayah ibunya dan lahir di luar perkawinan karena ibunya bercerai atau suaminya meninggal dunia sebelum usia maksimal kehamilan itu termasuk anak sah. Sedangkan anak luar nikah adalah anak zina,27 yang hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibu.28 Demikianlah konsep hukum Islam Indonesia mengenai konsep anak yang bagi sebagian kalangan ahli hukum Islam 26 Bunyi Pasal 53 KHI adalah sebagai berikut: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilnya. (2)Perkawinan dengan wanita yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahirannya anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. 27 KUH Perdata mengklasifikasikan anak luar nikah menjadi tiga macam, yaitu: (1) anak alam, yaitu pelaku zina sama-sama belum menikah dan tidak ada larangan untuk menikah. (2) anak zina, yaitu pelaku zina atau salah satunya sedang dalam ikatan perkawinan. (3) anak sumbang, yaitu pelaku zina masih ada hubungan darah sehingga dilarang untuk menikah. Yang pertama dapat disahkan melalui perkawinan keduanya. Sedangkan anak zina dan anak sumbang tidak bisa memiliki hubungan dengan ayahdan ibunya. lihat KUH Perdata Pasal 288. 28 Musthofa Rahman, Anak Luar Nikah; Status dan Implikasi Hukumnya, (Jakarta: Atmaja, 2003), h. 66-67. 370 Hunafa: Jurnal Studia Islamika Sakirman, Telaah Hukum Islam... Indonesia dianggap belum sepenuhnya sejalan dengan konsep Islam. Sehingga dalam perspektif filosofi hukum, formulasi pasal mengenai anak ini belum mampu menjalankan dua fungsinya, yaitu sebagai social engineering dan social control.29 Berkenaan dengan hal ini, saya akan kutip pernyataan Ahmad Rofiq: ..... Dalam fungsi pertama, tampaknya klausul pasal 42 UU No. 1/1974 dan pasal 99 KHI, memerlukan reformulasi ulang. Karena harus dikalkulasi secara matang dampak negatif yang timbul, utamanya bagi anak-anak muda yang cenderung pragmatis. ..... Dalam perspektif hukum sebagai kontrol sosial, maka klausul tersebut, tampaknya menjadi tidak efektif. Karena justru membuka peluang terjadinya kebebasan untuk melakukan hubungan seksual, toh pada akhirnya jika lahir anak, secara hukum status anak tetap diakui sebagai anak sah.30 Selanjutnya, Rofiq menyarankan agar lembaga legislatif meninjau ulang dan mereformulasikannya dengan klausul yang memilki semangat etik dan futuristik bagi pembangunan generasi muda dan keluarga yang berkualitas31. PERLINDUNGAN ANAK LUAR NIKAH Anak luar nikah menjadi kelompok yang sangat rentan dan membutuhkan perhatian khusus. Sepanjang hidupnya, mereka dipaksa untuk menanggung dosa kedua orang tuanya, dan mereka pun mendapatkan pelabelan negatif dari masyarakat. Padahal kelahirannya bukanlah pilihan mereka. Bagi mereka, kelahiran adalah suatu yang given. Mereka tidak bisa memilih dalam keluarga mana mereka akan dilahirkan. Sedangkan dalam ajaran agama, setiap anak dilahirkan dalam 29 Hal ini dinyatakan oleh Ahmad Rofiq dalam memberikan kata pengantar buku Musthofa Rahman, Anak Luar Nikah; Status dan Implikasi Hukumnya, (Jakarta: Atmaja, 2003), h. 14. 30 Ahmad Rofiq, “Menyoal Keabsahan Anak Dalam Formulasi Hukum Islam di Indonesia”, kata pengantar buku Musthofa Rahman, h. 14. Ibid. 31 Hunafa: Jurnal Studia Islamika 371 Vol. 12, No. 2, Desember 2015: 357-375 keadaan suci dan tidak menanggung dosa akibat perbuatan kedua orang tuanya. Berkaitan dengan nasib anak luar nikah, Musdah Mulia menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama, (sebagaimana yang disebutkan dalam catatan kaki no. 6), tanpa memandang apakah orang tuanya menikah atau tidak menikah, apakah perkawinan mereka dicatat atau tidak dicatat, hal itu sama saja.32 Keadilan dan perlindungan hukum harus diberikan kepada semua anak tanpa memandang dan membedakan status pernikahan orang tua mereka. Upaya perlindungan dan penegakan hak-hak anak dapat dikatakan berhasil-sebagaimana yang ditegaskan Musdah Mulia-, apabila: pertama, masyarakat semakin memahami dan menyadari akan hak-hak anak, tanpa ada diskriminasi; kedua, adanya kepekaan dan pemihakan terhadap hak-hak anak pada setiap kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang, seperti hukum, ekonomi, politik, dan sosial; dan ketiga, adanya kesadaran kolektif yang meletakkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (the best for the children).33 KESIMPULAN Kegelisahan ahli hukum Islam tentang klausul anak, upaya reformulasi menjadi sangat penting. Perumusan hukumnya harus memilki semangat etik dan futuristik sehingga fungsi dari penerapan hukum ini dapat dijalankan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam upaya ini. Pertama: Dalam perumusan klausul hukum mengenai anak, perlu merespon perubahan dan perkembangan yang ada, baik berupa kemajuan teknologi maupun perubahan sosial. Sebagaimana KHI yang telah menambah klausul tentang anak sah dari penemuan teknologi bayi tabung. Namun, kemajuan Musdah Mulia, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan, (Bandung: Mizan, 2005), h. 424. 33 Ibid. h. 426. 32 372 Hunafa: Jurnal Studia Islamika Sakirman, Telaah Hukum Islam... teknologi harus dilihat unsur maslahah dan mafsadatnya, dan tentunya tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Dewasa ini, manusia sudah menemukan teknologi/metode tes DNA untuk membuktikan hubungan darah seseorang. Penemuan metode tes DNA menjadi alat untuk mempermudah kita dalam penentuan nasab seseorang. Kedua: Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang perlindungan anak No. 23 tahun 2002. Karena itu, dalam reformulasi klausul tentang anak harus benar-benar memperhatikan hak-hak sang anak. Beberapa istilah yang mengandung atau mengakibatkan diskriminasi terhadap anak, seperti labelisasi anak sah dan tidak sah perlu dihapus. Negara dalam hal ini harus menjamin perlindungan dan kesejahteraan semua anak yang dilahirkan karena mereka nantinya yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Demikian juga dalam Islam, anak adalah amanah yang harus dijaga dengan baik dan dipenuhi hak-haknya sebagai manusia. DAFTAR PUSTAKA Engels, Frederick., Asal-Usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara, terj. Vidi, Jakarta: Kalyanamitra, 2004. Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur`an, Jakarta: Tintamas, 1982. -------------, Hukum Kekeluargaan Nasional, Jakarta: Tintamas, 1982. Ensiklopedi Indonesia, Jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994. Hosseini, Ziba Mir., Perkawinan dalam Kontroversi Dua Madzhab: Kajian Hukum Keluarga dalam Islam, terj. Marriage and Trial: a Study of Islamic Family Law, Jakarta: ICIP, 2005. INPRES No. 1 Tahun 1991 Hunafa: Jurnal Studia Islamika 373 Vol. 12, No. 2, Desember 2015: 357-375 Kamil, Ahmad. dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan pengangkatan Anak di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2008. Abdul., Syariah: Sejarah, Perkelahian, Pemaknaan, Terj. Kamran As’ad, Yogyakarta: LKIS, 2003. Karim, Khalil Kasāny, al-.al-Badā’i al-Sanāi fā al-Tartābī al-Syarā’i, Beirut: Dār al-Fikr, tt. Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antroplogi Sosial, Jakarta: Dian Rakyat, 1976. Mughniyah, Muhammad Jawadal-, al-aḥwāl asy-Syakhṣiyah ‘alā al-Mażāhib al-khamsah, Bairut: Dār al-Islāmā li alMalāyin, 1964. Mulia, Siti Musdah., Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan, Bandung: Mizan, 2005. Muzarie, Mukhlisin., Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002. Nasution, Khoirudin., Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan dan Materi & Status perempuan dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009. Qodri, Anwar A., Islamic Jurisprudence in The Modern World, Lahore: Premier Book House, 1973. Rahman, Musthofa., Anak Luar Nikah; Status dan Implikasi Hukumnya, Jakarta: Atmaja, 2003. Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2000. Rofiq, Ahmad, “Menyoal Keabsahan Anak Dalam Formulasi Hukum Islam di Indonesia”, dalam kata pengantar buku Musthofa Rahman, Anak Luar Nikah; Status dan Implikasi Hukumnya, Jakarta: Atmaja, 2003. 374 Hunafa: Jurnal Studia Islamika Sakirman, Telaah Hukum Islam... Rusyd, Ibn., Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, Juz 2,Beirut: Dār el-Fikr, tt. Schacht, Joseph., An Introduction to Islamic Law, Oxford: The Clarendon Press, 1964. Syarifuddin, Amir., Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-isu penting hokum Islam kontemporer di Indonesia, Jakarta: Ciputat Press, 2002. Tim Redaksi Tanwīrul Afkār Ma’had Aly PP. Salafiyah Sukorejo Situbondo, Fiqh Rakyat, Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan, Yogyakarta: LKIS, 2000. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Vollmar, HVA., Pengantar Studi Hukum Perdata, terj. IS Adiwinarta, Jakarta: Raja Grafindo, 1996. Zuhailī, Wahbah al-., al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Juz 7, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989. Hunafa: Jurnal Studia Islamika 375 Vol. 12, No. 2, Desember 2015: 357-375 376 Hunafa: Jurnal Studia Islamika