18 BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEP

advertisement

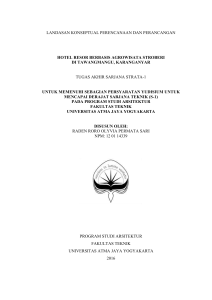

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN MODEL PENELITIAN 2.1 Kajian Pustaka Resor Wisata Nusa Dua yang sangat terkenal mendapat penelitian yang relatif sedikit sehingga menimbulkan kesan tidak sebanding dengan popularitasnya. Berdasarkan hasil penelusuran literatur, terdapat sedikit sekali kajian atau penelitian-penelitian terhadap Resor Wisata Nusa Dua terutama pada dampak sosial pariwisata terhadap masyarakat Nusa Dua dan sekitarnya. Padahal, kehadiran resor wisata mewah dengan ribuan kamar hotel dan jutaan room nights terjual per tahun itu telah menimbulkan banyak perubahan besar di sana, mulai dari dampak sosial budaya, ekonomi, demografi, sampai dengan lingkungan. Penduduk di wilayah itu semakin bertambah, harga tanah kian tinggi, dan usahausaha jasa pariwisata bermunculan seperti usaha wisata tirta di daerah Tanjung Benoa, utara Nusa Dua. Penelitian-penelitian yang ada, yang jumlahnya juga relatif kecil, hanya memberikan perhatian pada daerah sekitar Resor Wisata Nusa Dua atau aspek sosial budaya masyarakat yang tidak secara langsung berkaitan dengan resor wisata elit Nusa Dua. Kebanyakan perubahan yang terjadi di Nusa Dua mendapat liputan di media massa daripada penelitian mendalam. Mengingat masih sedikitnya kajian-kajian atas Resor Wisata Nusa Dua kaitannya dengan kehidupan sosial di sana, maka penelitian tentang relasi kuasa yang membahas 18 19 hubungan antara pemerintah (BTDC), pengusaha, dan masyarakat ini penting dilaksanakan. Sejauh yang ditemukan, hanya ada dua penelitian penting yang fokusnya tertuju pada dampak pembangunan dan pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua, yaitu disertasi Nyoman Madiun (2008) tentang partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan Resor Wisata Nusa Dua, dan tesis Susrami Dewi (2009) tentang peran BTDC dalam pengentasan kemiskinan di Desa Bualu dan Tanjung Benoa, Resor Wisata Nusa Dua-Bali. Keduanya secara khusus memberikan perhatian pada hubungan antara BTDC dan masyarakat sekitarnya. Disertasi Madiun yang dipertahankan untuk meraih gelar doktor Program Kajian Budaya Universitas Udayana diterbitkan menjadi buku dengan judul Nusa Dua: Model Pengembangan Resor Wisata Modern (2010). Seperti sudah disinggung sepintas di atas, buku Madiun sebetulnya membahas tentang bentukbentuk, faktor-faktor, dan makna partisipasi masyarakat sekitar Nusa Dua dalam pengembangan kawasan tersebut. Jika dilihat antara judul dan isi, tampak sekali judul buku dibuat sedemikian rupa lebih mengesankan judul buku untuk kepentingan komersial, karena kaitan dengan isinya terasa agak jauh. Terlepas dari itu, kajian kualitatif yang dilakukan Madiun memiliki posisi penting dalam studi atas pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Nusa Dua dalam kaitannya dengan hubungannya dengan masyarakat. Penelitian Madiun memiliki kontribusi penting dalam memberikan pemahaman atas posisi dan partisipasi masyarakat setempat dalam pengembangan dan pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua. Hal-hal yang tidak mendapat perhatian 20 dalam kajian Madiun adalah usaha-usaha atau negosiasi atau resistensi yang dilakukan masyarakat untuk membebaskan diri dari marjinalisasi atau dari hegemoni. Penelitian disertasi ini akan memfokuskan pada relasi kuasa dengan mengindentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk relasi kuasa sebagai sarana bagi masyarakat setempat untuk membebaskan dirinya dari hegemoni atau proses marjinalisasi. Penelitian Susrami Dewi (Peran Bali Tourism Development Corporation [BTDC] dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Bualu dan Tanjung Benoa, Kawasan Pariwisata Nuda Dua-Bali) (2009) sama halnya dengan penelitian Madiun, menggunakan metode kualitatif untuk mengungkapkan pengakuan masyarakat miskin di Desa Bualu dan Tanjung Benoa akan minimnya peranan BTDC dalam pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Dalam penelitiannya, Susrami Dewi mengambil sampel 30 rumah tangga miskin (RTM), dan menemukan bahwa 60% di antara mereka tidak memiliki asset. Sisanya (40%) memiliki asset dasar seperti ternak dan sepeda motor (2009: 91). Tidak dijelaskan apakah masyarakat yang dijadikan sampel adalah mereka yang dulu melepaskan tanahnya dalam proses pembebasan lahan untuk Resor Nusa Dua atau mereka menderita kemiskinan karena memang tidak memiliki warisan lahan. Pihak BTDC memiliki beberapa program untuk membantu RTM, seperti Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), namun menurut Susrami Dewi program itu dilaksanakan untuk pencitraan, charity images, jauh dari usaha sistematis memecahkan masalah kemiskinan penduduk sekitar kawasan (2009: 194). Dalam penelitiannya, Susrami Dewi mengutip bagaimana anggota RTM 21 merasakan bahwa kehadiran BTDC tidak mengubah taraf hidupnya, mereka tetap saja sebagai warga miskin. Kemiskinan itu disebabkan faktor internal (lemahnya mutu SDM, kurang jengah, penyakit) dan faktor eksternal (penerapan sistem outsourcing pemakaian tenaga kerja oleh hotel-hotel, dan pengambilalihan lahan oleh pemerintah). Pada akhir tesisnya, Susrami Dewi menyampaikan sejumlah saran kepada BTDC untuk membantu masyarakat sekitar, seperti membentuk divisi PKBL tersendiri dalam struktur organisasi yang tugasnya difokuskan pada program pengentasan kemiskinan dan memfokuskan penggunaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang berpihak pada masyarakat miskin (2009: 196). Penelitian Susrami Dewi memberikan gambaran kehadiran BTDC yang dianggap belum maksimal dalam membantu pengentasan kemiskinan masyarakat sekitarnya. Sudut pandangnya ditinjau dari masyarakat RTM, namun kalau dilihat dari sudut BTDC sendiri kemungkinan besar mereka akan mengatakan bahwa mereka sudah melakukan banyak kewajiban sosial untuk membantu masyarakat sekitar. Idealnya memang kehadiran resor wisata di BTDC tidak saja mengharumkan destinasi wisata Bali, tidak saja memberikan devisa untuk negara, tetapi juga meningkatkan taraf hidup dan kesejaheraan masyarakat di sekitarnya. Jika taraf hidup masyarakat di sekitarnya rendah sekali, mereka akan menjadi kontras dalam kemewahan resor wisata Nusa Dua, kontras mana akan memerosotkan citra Nusa Dua pula. Berbeda dengan penelitian Susrami Dewi, penelitian ini akan mengamati bagaimana relasi kuasa atau negosiasi antara masyarakat dengan BTDC dalam memecahkan persoalan yang ada. Bisa dikatakan bahwa penelitian ini menjadikan 22 penelitian Susrami Dewi dan Madiun sebagai salah satu dasar untuk melakukan investigasi relasi kuasa antara pengusaha, BTDC, dan masyarakat setempat. Penelitian lain mengenai perkembangan jasa wisata di Nusa Dua setelah daerah ini berkembang sebagai resor wisata juga dilakukan oleh Ariasri (2005) dan Iswarini (2013). Ariasri meneliti aspek upacara agama di daerah Nusa Dua sebagai daya tarik wisata. Penelitian ini melihat masyarakat memiliki atau tampil sebagai daya tarik budaya yang memberikan kontribusi pada daya tarik wisata di Nusa Dua. Persoalan yang diangkat adalah sejauh mana masyarakat memperoleh keuntungan balik dari praktik seni budaya yang mereka lakukan. Tentu saja tidak mudah mengukur imbalan balik atas praktik budaya yang dilakoni masyarakat dari penghasilan dari sector pariwisata karena masyarakat melakukan praktik budaya juga untuk atau pertama-tama untuk memenuhi kebutuhan sosial, tradisi, adat, dan agama mereka. Berbeda dengan penelitian Ariasri, penelitian Iswarini tampak lebih langsung mengkaji peluang usaha yang bisa dinikmati oleh masyarakat atas perkembangan Resor Wisata Nusa Dua. Iswarini meneliti usaha sarana dekorasi tradisional Bali untuk disalurkan ke hotel-hotel di Nusa Dua, seperti penjor, gebogan, canang rebong, dan tamyang. Dekorasi atau asesori tradisional ini banyak dibutuhkan hotel-hotel di Nusa Dua, baik untuk kepentingan sehari-hari maupun ketika ada event-event besar seperti pertemuan, insentif, konferensi, atau pameran (MICE, meeting, insentive, conference, exhibition). Selain membuka peluang ekonomi, usaha ini juga memberikan dampak positif pada usaha pelestarian budaya Bali. Usaha ini bisa membuat masyarakat dapat mendapatkan 23 keuntungan ekonomi dari kekayaan seni budaya dan pada saat yang sama mempertahankan keberlangsungan seni budaya itu sendiri. Hanya saja, Iswarini mencatat, peluang berusaha yang semula banyak diambil oleh masyarakat sekitar Nusa Dua, belakangan banyak diambil oleh supplier dari daerah luar sehingga menimbulkan kompetisi. Penelitian lain yang lebih khusus pada jasa yang ditawarkan hotel di Nusa Dua dilakukan oleh Parmita (2012), dengan fokus persepsi biro perjalanan produk SPA Hotel Nusa Dua Beach. Penelitian ini melihat pentingnya peran biro perjalanan dalam keberlanjutan bisnis sebuah hotel. Relasi yang dibahas di dalamnya adalah hubungan bisnis antara Hotel Nusa Dua Beach dengan biro perjalanan dan wisatawan yang menikmati jasa spa di hotel tersebut. Semua penelitian di atas memberikan kontribusi pengetahuan tentang keberadaan Resor Wisata Nusa Dua dan dampak yang diberikan kepada masyarakat sekitar, terutama dampak ekonomi dan sosial budaya, juga relasi bisnis hotel dengan biro perjalanan dalam menjual paket akomodasi dan atraksi wisata. Akan tetapi, dengan sedikit perkecualian pada penelitian Madiun dan Susrami Dewi, semua penelitian yang dibahas di atas tidak membuka dirinya untuk membahas relasi kuasa antara masyarakat sekitar dengan BTDC dan investor hotel. Dengan dasar kajian pustaka ini, dapat ditunjukkan bahwa penelitian relasi kuasa antara masyarakat, BTDC, dan investor di Resor Wisata Nusa Dua penting dilaksanakan untuk memperkaya pemahaman kita terhadap berbagai dimensi dampak dari pembangunan dan pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua. Di balik dinamika bisnis hotel-hotel di Resor Wisata Nusa Dua, terdapat 24 dinamika negosiasi kepentingan antara ketiga pengampu kepentingan utama di wilayah tersebut yaitu penguasa/pemerintah (BTDC), pengusaha (investor pengelola hotel), dan masyarakat yang terus berusaha mendapatkan peluang berusaha di sekitar pertumbuhan ekonomi di Resor Wisata Nusa Dua dan sekitarnya. 2.2 Konsep Dalam penelitian ini, konsep-konsep yang perlu dijelaskan adalah “relasi kuasa” dan “Resor Wisata Nusa Dua”. Kedua konsep ini diuraikan satu per satu di bawah ini. 2.2.1 Relasi Kuasa Seperti sudah disinggung di dalam latar belakang sepintas bahwa relasi kuasa adalah hubungan berdasarkan kepentingan (vested interest) antara berbagai kelompok atau entitas yang berada dalam satu entitas wilayah. Istilah ‘relasi kuasa’ adalah terjemahan dari konsep dalam bahasa Inggris ‘power relation’. Kata kunci dari konsep ini adalah ‘power’, sebuah istilah penting dalam berbagai disiplin ilmu termasuk dan terutama belakangan ini dalam Kajian Budaya. Michel Foucault menegaskan bahwa power atau kuasa bersifat ubiquitous atau ada di mana-mana, dan semua kuasa mencakup perjuangan untuk memediasi, menciptakan makna, dan melakukan kontrol (Lewis, 2008: 31). Dennis Mc Quail pernah menjelaskan bahwa lokasi kekuasaan tidaklah di satu tempat tetapi menyebar dan bervariasi dalam institusi, masyarakat, individu, dan audiens (dalam Burton, 1999: 58). McQuail berbicara dalam konteks kajian media, secara 25 umum pengertiannya jelas bahwa kuasa atau kekuasaan itu tidak terpusat, tidak bergerak dari satu arah ke arah lain, akan tetapi bisa muncul dan bergerak dari berbagai arah. Kuasa yang biasa diasosiasikan secara tradisional dengan politik, pemerintahan, dan pemimpin, sebetulnya merupakan hal yang tersebar di berbagai tempat, bersifat cair, dan berkaitan dengan proses atau usaha-usaha menciptakan makna, pertengkaran, sengketa dan pencarian jalan ke luar (dispute and dissolution) (Lewis, 2010: 31). Proses hadirnya kuasa sudah tampak dalam penggunaan bahasa dan tindakan-tindakan fisik yang mungkin menyertainya. Para ahli teori budaya dan kaum analis pada umumnya sepakat bahwa ada hubungan erat antara proses mediasi kuasa dan penggunaan bahasa. Kuasa atau kekuasaan didefinisikan oleh Van Dijk sebagai ‘kepemilikan yang dimiliki’ oleh suatu kelompok (atau anggotanya) untuk mengontrol kelompok (anggota) dari kelompok lain (dalam Eriyanto 2005: 272). Kontrol itu, seperti juga halnya disampaikan oleh Faucault dan Gramsci, bisa dilakukan secara langsung lewat kekuatan fisik, tetapi juga bisa secara tidak langsung atau caracara persuasif. Kepemilikan akan kekuasaan ditentukan oleh berbagai hal seperti sumber-sumber daya, uang, status, dan pengetahuan. Kontrol bisa dilakukan lewat mempengaruhi secara tidak langsung lewat penyebaran pengetahuan. Siapa memiliki modal-modal seperti di atas lebih banyak identik dengan memiliki kekuasaan lebih besar, lebih kuat, lebih berpengaruh. Kata ‘relasi’ dalam konsep ‘relasi kuasa’ mengacu pada pengertian hubungan atau interaksi berdasarkan kekuatan yang bentuk-bentuk dan akibatnya ditentukan oleh akumulasi kekuasaan yang dimiliki kelompok atau anggota 26 kelompok dalam berhubungan dengan kelompok lain. Dalam relasi kuasa, kelompok yang memiliki modal lebih besar cenderung memiliki kekuasaan atau daya kontrol atau daya dominasi lebih besar atas kelompok lain. Akan tetapi ini tidak mutlak, terutama kalau dilihat dari kemampuan suatu kelompok yang tampak ‘lemah’ sebetulnya mampu mengajukan nilai tawar (bargaining position) jika mereka memiliki kemampuan untuk menunjukkan modal-modal yang mereka miliki. Persoalan sering terjadi bahwa satu kelompok tidak menyadari bahwa mereka memiliki modal yang bisa dipakai dasar untuk melakukan negosiasi. Misalnya, suatu masyarakat dalam destinasi wisata memang tidak memiliki modal uang dan akses pada sumber daya yang memerlukan kekuatan finansial, tetapi jelas mereka memiliki modal sosial dan modal budaya yang merupakan satu entitas yang tidak terpisahkan dengan daya tarik alam atau yang lainnya dari sebuah destinasi. Jika masyarakat menyadari kepemilikan seperti itu, nilai tawar mereka dalam relasi kuasa bisa lebih kuat. Kesadaran publik akan kekuasaan yang dia miliki juga ditentukan oleh situasi sosial politik. Dalam pemerintahan yang represif, otoriter, yang cenderung berpihak pada investor, masyarakat berada dalam posisi lemah. Mereka tidak memiliki keberanian untuk mengajukan nilai tawar dalam relasi kuasa, sebab kalau melakukan mereka akan mendapat tekanan dari pemerintah atau penguasa. Sebaliknya, dalam masyarakat yang demokratis, di mana masyarakat bebas menyampaikan aspirasinya, nilai tawar masyarakat akan lebih kuat. Mereka berani berhadapan atau melakukan negosiasi dengan pemerintah dan swasta atau investor untuk mendapatkan hak atau memenuhi kepentingannya. 27 Relasi kuasa merupakan kondisi yang sangat kompleks ditentukan oleh berbagai kepemilikan modal dan situasi sosial politik. Dalam masyarakat sederhana atau kompleks, di desa atau di kota, daerah wisata atau daerah pertanian, relasi kuasa pasti terjadi dengan hasil dan kondisi yang berbeda-beda tergantung kepemilikan modal oleh tiap-tiap pilar yang terlibat. 2.2.2 Resor Wisata Nusa Dua Resor Wisata Nusa Dua adalah sebuah wilayah khusus (enclave) kepariwisataan di Nusa Dua, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, yang terdiri atas berbagai macam fasilitas yang ditujukan untuk kepuasan wisatawan. Resor ini merupakan bagian dari Kawasan Pariwisata Nusa Dua menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029. Kawasan Pariwisata Nusa Dua menurut Perda ini mencakup desa atau kelurahan Benoa, Tanjung Benoa, Jimbaran, Ungasan, Pecatu, dan Kutuh seluas 10.013 hektar. Dengan demikian, pengertian resor wisata dan pengertian kawasan pariwisata dalam penelitian ini tidak sama. Resor Wisata Nusa Dua dalam penelitian Kajian Budaya seperti ini senantiasa terkait dengan keberadaannya sebagai tiga pilar (threefoldings). Yang dimaksud dengan tiga pilar Resor Wisata Nusa Dua adalah kelompok entitas yang berhubungan langsung atau berkaitan langsung secara berkelanjutan dalam pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua. Dengan batas sederhana ini, maka yang termasuk atau dimasukkan ke dalam ‘tiga pilar’ adalah pemerintah, investor, dan masyarakat. Istilah lain yang populer adalah 28 stakeholders atau pengampu kepentingan, akan tetapi tidak dipakai secara spesifik dalam disertasi ini karena istilah tersebut cakupannya luas, sedangkan di sini hanya menyangkut tiga entitas. Pemerintah dimasukkan ke dalam salah satu dari tiga pilar ini adalah karena merekalah yang memiliki inisiatif dan melaksanakan perencanaan dan pembangunan Resor Wisata Nusa Dua. Pemerintah mengeluarkan aturan, menegakkan regulasi, mencari pinjaman atau bantuan, menyewa konsultan, dan mengundang investor untuk datang menanamkan modalnya di Resor Wisata Nusa Dua. Segala persoalan yang muncul dalam proses perencanaan, pembangunan, pembuatan lot/kavling, penyewaan, dan pemeliharaan semuanya dilakukan oleh pemerintah. Dalam konteks pembangunan, pengelolaan, manajemen Resor Wisata Nusa Dua, pemerintah hadir lewat badan usaha milik negara yaitu BTDC. Dalam tiga pilar ini, boleh dikatakan sebagai pilar pertama. Pilar kedua adalah investor atau pengusaha yang menanamkan modalnya di kawasan Nusa Dua. Termasuk dalam hal ini adalah pemodal-pemodal yang membiayai dan membangun hotel-hotel di Resor Wisata Nusa Dua. Mereka menyewa kavling yang disediakan oleh pilar pertama dengan sistem sewa yang disepakati. Dalam kegiatan operasional bisnis sehari-hari, pilar kedua ini tampak lewat manajemen usaha atau hotel, yang mengelola investasi pemodal. Pilar pertama, BTDC, berhubungan dengan manajemen, begitu juga sebaliknya, manajemen hotel/usaha berhubungan dengan BTDC jika mereka memiliki kepentingan yang perlu dibahas atau masalah yang perlu disepakati. 29 Pilar ketiga adalah masyarakat. Masyarakat di sini adalah warga Nusa Dua. Resor Wisata Nusa Dua terletak di Kelurahan Benoa, oleh karena itu, pilar ketiga di sini adalah warga Kelurahan Benoa yang wilayah timur dan selatannya berbatasan dengan pantai. Wilayah baratnya berbatasan dengan Kelurahan Jimbaran, sedangkan di utara Kelurahan Tanjung Benoa. Kelurahan Benoa terdiri dari 16 dusun seperti Bualu, Mumbul, Peminge, Sawangan, Celuk, dan Menesa. Sejak berkembang menjadi resor wisata, Kelurahan Benoa mendapatkan lingkungan perumahan baru yaitu Lingkungan Permata Nusa Dua, Lingkungan Bualu Indah, Lingkungan Puri Nusa Dua, dan Lingkungan Wisma Nusa Permai. Data tahun 2007 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kelurahan Benoa adalah 18.773 orang. Tahun 2012, jumlah penduduk bertambah menjadi 21.502 orang. Kelurahan Benoa meliputi Desa Pakraman Bualu, Desa Adat Peminge, dan Desa Adat Kampial. Warga di seluruh kelurahan Benoa adalah pilar ketiga dalam konteks pembangunan dan pengelolaan Nusa Dua. Dalam relasi kuasa dengan dua pilar lainnya, mereka bisa saja hadir sebagai anggota kelurahan, atau melalui kelompok-kelompok profesi yang ada di wilayah ini, atau lewat lembaga kelurahan atau Desa Pekraman. Kelompok taksi, pedagang souvenir, nelayan, atau wisata tirta adalah contoh subkomunitas yang terdapat di Nusa Dua yang juga terlibat dalam relasi kuasa dengan pilar satu dan pilar dua. Secara historis, sejak awal Nusa Dua dirancang pembangunannya, ketiga pilar ini sudah terlibat dalam relasi yang intens, mulai dari relasi kuasa yang tidak seimbang, satu pilar mendominasi yang lain, lalu sejalan dengan perubahan iklim 30 politik mulai terjadi negosiasi, kompromi, atau bahkan resistensi. Hal tersebut berlanjut sampai sekarang. Harus dikatakan bahwa perkembangan Resor Wisata Nusa Dua sampai adanya sekarang adalah hasil kontribusi ketiga pilar. Walaupun kontribusi mereka berbeda-beda, tetapi pilar yang satu tidak bisa mengecilkan arti pilar yang lain. Dengan dijelaskan batasan masing-masing dari tiga pilar itu, diharapkan penggunaan istilah pilar satu (pemerintah/BTDC), pilar dua (investor/manejemen hotel atau fasilitas pariwisata), dan pilar tiga (masyarakat dalam berbagai kelompok atau komunintas) menjadi lebih jelas. 2.3 Landasan Teori Dalam mengkaji permasalahan sesuai dengan topik penelitian ini dalam perspektif Kajian Budaya menggunakan tiga teori, yaitu: (1) Teori Hegemoni dari Antonio Gramsci, (2) Teori Diskursus kuasa/pengetahuan dari Michel Foucault, (3) Teori Tindakan Komunikatif dari Habermas. Teori yang digunakan ini diambil dari teori-teori sosial kritis postmodern dan digunakan secara eklektik sesuai dengan karakter persoalan yang dibahas yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Posmodernisme (Lubis, 2004: 34) menerima keaneka-ragaman paradigma, perspektif dalam mengobservasi realitas, sehingga kebenaran ilmu pengetahuan tidak lagi tunggal, tidak tetap, akan tetapi plural dan berubah sejalan dengan perkembangan budaya manusia. Sugiharto (1996: 28), menguraikan posmodernisme menolak pemikiran yang totaliter, kemudian menghaluskan kepekaan terhadap perbedaan dan memperluas kemampuan toleransi terhadap kenyataan yang tidak terukur. Sikap kritis yang mendasari postmodernisme 31 tampak pada penolakannya akan kebenaran tunggal yang terpusat, tetapi lebih pada perayaan akan perbedaan-perbedaan pendapat yang tersebar di luar pusat atau pinggiran atau periferi. Paradigma Teori Sosial Kritis mengadopsi pemikiran teori sosial Karl Marx, yang memberikan perhatian kepada pembebasan masyarakat atau kelompok yang tertindas serta terpinggirkan karena terjadinya perubahan sosial. Teori ini dapat menguji secara kritis kontradiksi-kontradiksi yang terjadi di masyarakat dan berupaya mencari akar penyebabnya dengan membongkar apa yang tersembunyi dan membuat yang implisit menjadi eksplisit (Agger, 2006; Jenning, 2001; Ardika, 2007). Teori ini digunakan mengingat masalah proses transformasi modal budaya menjadi daya tarik wisata berkaitan erat dengan tindakan manusia dan interaksi sosial budaya memiliki makna subjektif yang harus diinterpretasikan dalam pengembangan pariwisata. Dengan demikian akan ditemukan pemahaman terhadap tindakan manusia secara lebih utuh mengingat ada fenomena dimensidimensi manusia, dan tindakan manusia yang tidak bisa lepas dari ideologi yang berkembang dalam relasi kuasa dalam pengembangan dan pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua. 2.3.1 Teori Hegemoni Teori hegemoni berasal dari pemikiran seorang Marxist asal Italia yang bernama Antonio Gramsci. Teori ini dapat dikatakan salah satu teori politik terpenting dari begitu banyak yang ada pada akhir abad ke-20. Di Indonesia, relevansi penggunaannya ditunjang oleh pelaksanaan kekuasaan pemerintah 32 selama kurang lebih tiga dasawarsa menjelang berakhirnya abad tersebut, tepatnya selama masa Orde Baru (1966-1998), yang memang sangat dominatif dan hegemonik. Tidak mengherankan teori yang sama sangat sering digunakan untuk membedah permasalahan yang terkait erat kekuasaan, khususnya kekuasaan pemerintah, selama masa itu. Walaupun di Indonesia pada masa Orde Baru terdapat beberapa perlawanan seperti di Aceh, Timor Timur, dan beberapa daerah lainnya, secara umum banyak sarjana sependapat akan kuasa hegemonik Orde Baru. Teori hegemoni mencakup sarana kultural dan ideologis yang di dalamnya kelompok-kelompok penguasa atau pihak-pihak yang dominan menjalankan dan melestarikan kekuasaannya dalam masyarakat melalui konsensus (persetujuan) terhadap kelompok-kelompok yang dikuasai atau pihak-pihak yang didominasi. Dengan demikian, kebudayaan dan masyarakat tidak lain merupakan perwujudan dari upaya-upaya hegemoni yang justru diterima secara konsepsual oleh mereka yang terhegemoni. Salah satu penekanan konflik adalah hegemoni kultural kelas penguasa sebagai bentuk dominasi (Kriesberg, 2000). Dari sini dapat dilihat, bahwa, kalau konflik lebih mengacu kepada sesuatu yang fisikal dan penuh kekerasan, sedangkan hegemoni berbentuk sebaliknya, yaitu canggih dan halus karena menyasar kepada kesadaran-kesadaran yang menentukan pikiran-pikiran, perkataan-perkataan, dan tindakan-tindakan masyarakat. Konsep hegemoni terkait dengan tiga bidang, yaitu ekonomi, negara, dan masyarakat (Bocock, 1986: 33). Untuk itu, penggunaan teori hegemoni dalam penelitian ini dianggap perlu, 33 terutama untuk mengkaji aspek-aspek penguasaaan tanpa kekerasan atau persuasif dalam relasi tiga pilar Resor Wisata Nusa Dua. Timbul pertanyaan sejauh mana kelompok yang terhegemoni memberikan persetujuan dalam proses hegemoni tersebut. Namun, Gramsci tidak terlalu mempertentangkan antara hegemoni dan paksaan atau kekuatan yang disebut dominasi. Dalam pandangannya, supremasi kelompok atas kelas sosial tampil dalam dua cara, yaitu dominasi atau penindasan yang biasanya dilakukan oleh aparat pemerintah, dan persetujuan melalui kepemimpinan intelektual dan moral terhadap masyarakat sipil dimana yang terakhir disebut hegemoni. Lebih jauh pendapat Gramsci (1976: 57-58) bisa dikutip seperti berikut: “Supremasi kelompok sosial memanifestasikan dirinya dalam dua cara, yaitu sebagai ‘dominasi’ dan sebagai ‘kepemimpinan intelektual dan moral’. Sebuah kelompok sosial mendominasi kelompok antagonis, yang cenderung ‘melikuidasi’, atau untuk menundukkan bahkan oleh kekuatan bersenjata, yang mengarah pada kelompok kerabat dan sekutu. Sebuah kelompok sosial bisa dan memang harus sudah melakukan pelatihan ‘kepemimpinan’ sebelum memenangkan kekuasaan pemerintahan (hal ini memang salah satu kondisi prinsip untuk memenangkan kekuasaan tersebut), yang kemudian menjadi dominan ketika menggunakan kekuatan, namun bahkan jika dominasi itu sudah memegang kuat dalam genggaman, ia harus terus ‘memimpin’ juga.” Penggunakan teori hegemoni tersebut, bisa dikatakan bahwa semakin setuju pihak-pihak yang dikuasai dengan kekuasaan yang dijalankan, semakin berhasil hegemoni yang terjadi. Dalam hal ini, ide-ide yang dijalankan dalam kekuasaan tampak wajar dan legitimate seolah-olah merupakan inisiatif dari orang yang dikuasai dan bukan dari pihak-pihak lain karena terlebih dahulu sudah ada internalisasi ideologi, kultur, nilai-nilai, norma-norma, dan segi-segi politik. Dengan kata lain, penggunaan kekerasan dan kekuatan mencerminkan 34 kekurangberhasilan ideologi yang dijalankan oleh kekuasaan. Semakin koersif kekuasaan berlangsung maka semakin pudar segi-segi hegemoniknya. Menurut Piliang (2004: 357) konsep aparat negara ideologis memiliki pengertian kurang lebih sama dengan konsep alat hegemoni. Sedangkan, konsep alat negara ideologis menurut Althusser tampak lebih menekankan sifat pasif dari alat tersebut di hadapan kekuasaan dominan (negara, kapitalisme). Sebaliknya, Gramsci melihat konsep alat hegemoni (termasuk lembaga pendidikan) dalam kerangka suatu medan perang, yang di dalamnya terjadi perjuangan aktif (active struggle) dalam memperebutkan hegemoni yang tidak ada akhirnya di antara berbagai ideologi yang bersaing (misalnya kapitalisme, sosialisme, feodalisme). Fungsi ideologi, menurut Althusser, adalah mereproduksi hubunganhubungan produksi, hubungan di antara kelas-kelas, dan hubungan manusia dengan dunianya. Ideologi merupakan satu praktik yang di dalamnya individuindividu dibentuk, dan pembentukan ini sekaligus menentukan orientasi-orientasi sosial mereka agar mereka dapat bertindak dalam struktur ini dalam berbagai cara yang selaras dengan ideologi. Ideologi diproduksi oleh lembaga-lembaga, yang disebut “perangkat ideologi Negara” (Piliang, 2004: 456). Di Bali nilai-nilai budaya lokal seperti konsep dharma negara (kewajiban pada negara) dan guru wisesa (kepatuhan kepada pemerintah sebagai salah satu guru) sering dimanfaatkan oleh penguasa untuk melakukan hegemonisasi. Kearifan lokal itu sebetulnya netral tetapi menjadi bias ketika ditafsirkan dan diimplementasikan untuk mendominasi satu pihak oleh pihak lain. Menurut Titib (1995), guru wisesa atau kepatuhan kepada pemerintah merupakan salah satu guru 35 dari catur guru bhakti selain guru swadhyaya (Sang Hyang Widhi), guru pengajian (guru di sekolah), dan guru rupaka (orang tua). Seperti yang diakui oleh Dwipayana (2000), dominasi negara terhadap desa (desa adat) diperkuat oleh adanya konstruksi budaya yang hegemonik bahwa pemerintah adalah guru wisesa, yaitu salah satu guru dari empat guru yang harus dihormati. Sebagai guru wisesa, pemerintah dianggap menjunjung kepentingan bersama. Kuatnya hegemoni budaya tersebut membuat masyarakat “malas berbicara” (koh ngomong). Situasi ini secara umum masih faktual karena evolusi panjang, namun harus diakui pula bahwa sejak reformasi, masyarakat sudah mulai berani menyatakan aspirasinya, melakukan protes, dan bahkan demonstrasi untuk melawan keputusan pemerintah (guru wisesa) yang dianggapnya merugikan publik. Dalam penelitian ini, teori hegemoni digunakan untuk mengkaji bentuk relasi kuasa antara ketiga pengampu kepentingan yaitu pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua, dengan memperhatikan perubahan sosial politik yang memengaruhi cara-cara masyarakat, pemerintah, dan pengusaha dalam berinteraksi untuk mewujudkan vested interest-nya masingmasing. 2.3.2 Teori Diskursus Kuasa/Pengetahuan Teori diskursus yang diacu dalam penelitian ini adalah teori diskursus yang mengetengahkan relasi antara kekuasaan dan pengetahuan dari Michel Foucault (1926-1984). Teori diskursus pernah diperkenalkan oleh orientalis Edward W. Said meskipun nyata bahwa baru menjadi populer setelah diperkenalkan oleh Foucault. Said menunjukkan bagaimana wacana Barat tentang 36 Timur (orientalisme) bisa dijadikan contoh suatu konstruk “pengetahuan” tentang Timur yang diciptakan oleh Barat dan suatu bentuk hubungan antara “kekuasaanpengetahuan” yang mengartikulasikan kepentingan “kekuasaan” Barat (Storey 2003: 135). Said bahkan mengutip pernyataan Michel Foucault bahwa “kebenaran” suatu wacana tergantung pada apa yang dikatakan, terutama siapa yang menyatakan, kapan dan di mana ia menyatakannya; kebenaran suatu wacana tergantung pada konteks, yakni konteks kekuasaan. Michel Foucault sebagai tokoh teori diskursus kuasa/pengetahuan mendapat inspirasi dari pemikiran Nietsche tentang “Kematian Tuhan”. Pemikiran Nietsche (1844-1900) ini membuka kesempatan luas bagi pemikir untuk menentukan dirinya, yang akhirnya bermuara pada sikap “nihilism”, suatu sikap yang menentang aturan moralitas yang wajib berlaku untuk semua orang. Nietsche menganjurkan moralitas yang mencintai manusia, di mana moralitas dapat dibenarkan hanya bila mendukung keunggulan dan mengangkat derajat manusia. Semua nilai kehidupan harus dievaluasi kembali, sehingga lahir manusia unggul yang bebas dari kekuasaan lain. Pemikiran ini berhasil mendobrak kemapanan dan kebenaran kekuasaan tokoh-tokoh agama dan kebudayaan Eropa, sehingga Paul Ricoeur menyebut pemikiran Nietsche sebagai “post-religieuse”, sebagai jembatan yang menghubungkan agama dengan iman yang baru (Sudiarja, 1982: 3-9). Pemikiran Nietsche tersebut diadopsi oleh Foucault untuk meramalkan “kematian manusia” dalam ilmu-ilmu sosial kemanusiaan. “Kematian Manusia” atau Kematian Subjek” dapat ditafsirkan sebagai berakhirnya konsep tertentu 37 tentang manusia, misalnya konsep tradisi humanism modern tentang manusia. Pada masa modern, konsep diri (self) adalah sesuatu yang otonom yang dihadapkan dengan dunia sebagai objek-objek yang dapat diketahui oleh rasionya dan tidak terpengaruh oleh konteks sosial-historis. Foucault menolak pandangan Descartes dan Kant tentang rasio dan kodrat yang tidak terpengaruh oleh konteks sosial-historis (Lubis, 2004: 184). Michel Foucault melihat kehendak untuk menemukan kebenaran objektifuniversal sebagai bentuk dari kehendak pada kekuasaan. Senantiasa ada keterkaitan antara kebenaran dengan permainan kuasa. Wacana sebagai “dasar untuk memutuskan apa yang akan ditetapkan sebagai suatu fakta dalam masalahmasalah yang dibahas dan untuk menentukan cara paling sesuai untuk memahami fakta-fakta yang kemudian ditetapkan”. Kajian diskursus ini menurut Foucault disebut “arkeologi” bukan sejarah, sebagai kumpulan peristiwa yang diucapkan, disusun, diulang, dimanfaatkan kembali, ditransformasikan di dalam kebudayaan. Berbeda dengan paradigma modernitas, subjek dan wacana berada dalam kualitas interdependensi. Subjek berada dalam posisi sosial wacana, subjek sebagai agen sosial. Sebaliknya wacana pun memerlukan kehadiran subjek dalam rangka penyebarluasannya. Dalam hubungan ini baik wacana maupun subjek bebas dari dominasi narasi-narasi besar. Wacana memiliki relevansi dalam seluruh kehidupan manusia baik kehidupan praktis sehari-hari, maupun kehidupan formal misalnya dalam tradisi ilmu pengetahuan. Wacana merupakan pusat aktivitas tetapi tidak bersifat universal (Ratna, 2006: 280). 38 Michel Foucault tidak memusatkan perhatian pada pencarian asal-usul sebagaimana dipahami dalam tradisi intelektual konvensional, tetapi lebih kepada hubungan kekuasaan yang ada di balik gejala yang menjadi objeknya, sehingga konsekuensi logis yang ditimbulkan adalah penemuan pada wacana marginal, bukan pusat. Kekuasaan bukan mekanisme, melainkan produktif yang memicu munculnya objek-objek pengetahuan yang baru sehingga kekuasaan dan pengetahuan tidak bisa dipisahkan. Menurut Michel Foucault, ketika sebuah wacana atau diskursus dilahirkan, maka diskursus itu sesungguhnya telah dikontrol, diseleksi, diorganisasi, dan didistribusikan kembali menurut kemauan pembuatnya. Wacana itu juga dikonstruksi berdasarkan aturan-aturan (episteme) tertentu sehingga kebenaran memiliki mata rantai dengan sistem kekuasaan. Ia menempatkan kebenaran, rasio, pengetahuan, ilmu, diskursus akademik, pengobatan, pendidikan, rumah sakit, manusia dan sebagainya dalam rangka relasi dengan kekuasaan. Kekuasaan adalah relasi-relasi yang bekerja dalam ruang dan waktu tertentu serta memproduksi kebenaran. Kebenaran memiliki mata rantai dengan sistem kekuasaan. Kebenaran tidak berada di luar kekuasaan, akan tetapi berada dalam kekuasaan itu. Kekuasaan adalah kebenaran (Lubis, 2004: 150 dan 163). Foucault memahami ilmu pengetahuan sosial dapat menjadi alat penguasaan manusia atas manusia, artinya untuk mengendalikan dan memengaruhi putusan (tubuh dan jiwa) orang lain, sehingga terjadilah dwitunggal kekuasaan-pengetahuan. Tubuh dilihat sebagai “mesin hidup” (man-the-machine) sebagai sumberdaya dan tenaga kerja yang perlu dikendalikan dan dimanfaatkan 39 guna kemajuan. Agger (2006: 349) menilai posmodernisme Foucault menawarkan pandangan berharga tentang kontrol sosial. Para sosiolog sangat terbantu dalam melihat perilaku menyimpang dalam hal pengalaman dan makna yang mengkonstruksinya. Tilaar (2003: 81) menyebut pandangan Foucault sangat sesuai dengan abad informasi dewasa ini yang menganggap bahwa pengetahuan dan kekuasaan mempunyai dasar yang sama. Kekuasaan menciptakan pengetahuan, dan pengetahuan serta kekuasaan saling memengaruhi secara langsung satu sama lain. Dengan demikian, ideologi yang diterapkan penguasa merupakan peta-peta makna yang meski berpotensi mengandung kebenaran universal, sebenarnya merupakan pemahaman historis yang menopengi dan melanggengkan kekuasaan (Barker, 2004: 13). Teori diskursus kuasa/pengetahuan dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji ideologi yang memengaruhi relasi kuasa dalam pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua. 2.3.3 Teori Tindakan Komunikatif Habermas mengemukakan teori tindakan komunikatif dengan tekanan pada kesadaran subjek dan kompetensi komunikatif, yang jelas-jelas akan membawa mainstream (arus utama) kajian pada berfungsinya kapasitas kognitif manusia yang berperan sebagai subjek. Satu versi teori kritis Habermas yang melewati batas teori-teori lain dari Mashab Frankfurt awal, yang belum membedakan kerangka filsafat Yunani, idealisme Jerman dan bahkan konsep Marx tentang hubungan subjek (orang) dengan objek (orang lain dan alam) 40 (Agger, 2006: 189). Habermas mengemukakan perubahan dari “paradigma kesadaran”, yang menyetujui dualitas barat atas subjek dan objek ke “paradigma komunikasi”. Paradigma komunikasi ini mengkonseptualisasikan pengetahuan dan praktek sosial bukan dalam hal dualitas antara subjek dan objek, namun melalui rekonseptualisasi subjek sebagai intersubjektif yang inheren. Subjek intersubjektif ini memiliki kapasitas primer bagi komunikasi, bukan hanya kapasitas kerja. Teori Tindakan Komunikatif yang dikemukakan oleh Habermas, secara komprehensif telah memperkenalkan eklektisisme aplikasi teori-teori sosial yang harus bisa menangkap dan membedah permasalahan secara kritis, reflektif, grounded dan emansipatoris. Berangkat dari teori kritis, Habermas menyadari masih tersisanya ruang dan fenomena yang belum bisa diselesaikan oleh teori kritis. Fenomena modernitas yang dilihat secara emik belum bisa dimengerti dan diikuti oleh masyarakat dan individu-individu yang diharapkan mampu sebagai subjek di dalamnya, sehingga dikatakan modernisasi belum selesai. Dalam usaha perjuangan emansipatoris, Habermas mengkonstruksi ulang teori Tindakan, Fenomenologi, dan Hermeneutika, menjadi Teori Tindakan Komunikatif. Teori kritis baik sebagai teori maupun sebagai filsafat dan mainstream studi kognitif dan kesadaran, dilibatkan di dalamnya, dengan menilik kembali “rasionalitas” yang banyak menuai kritikan, terlebih lagi penolakan Lyotard (Lubis, 2004: 221) terhadap “rasionalitas universal” yang justru menutup pemikiran kritis, bahkan disensus dan ketidaksepakatan radikal yang tidak bisa dipungkiri adanya. Dengan Teori Tindakan Komunikatif atau The Theory of Communicative Action, 41 Habermas menekankan kembali “rasionalitas komunikatif” dan “kompetensi komunikatif” (Lubis, 2004). Teori Tindakan Komunikatif sebagai rekonstruksi dan sintesis dari Fenomenologi, Teori Komunikasi, Teori Tindakan dan Hermeneutika mensyaratkan eklektisisme dan emansipasi perjuangan intelektual bagi subjeksubjek yang terpinggirkan, tertindas dan tak berdaya tanpa kompetensi komunikasi. Posisi subjek harus lebih mendapatkan perhatian dalam masalah kapitalisme akhir, dimana menurut Habermas (Agger, 2003), sistem menjajah dunia kehidupan berjalan sedemikian rupa sehingga orang terhambat untuk mengembangkan makna budaya bersama komunitas berdasarkan pengalaman hidup sehari-hari dan bahasa. Upaya perjuangan membangun kapasitas komunikatif masyarakat untuk mengikuti dan menggelar diskusi nasional yang merupakan demokrasi. Upaya-upaya ini dapat muncul sebagai satu gerakan sosial baru, termasuk environmentalisme, feminisme dan pasca kolonialisme berdasarkan prinsif etis komunikasi rasional yang tidak terdistorsi untuk membangun ‘subjek kolektif’ transformatif. Teori Tindakan Komunikatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji pemaknaan relasi kuasa dalam pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua Kajian akan dilaksanakan dengan mencari dan mengkontraskan kata-kata kunci yang dipakai oleh tiap-tiap pilar (pemerintah, pengusaha, dan masyarakat) dalam mengutamakan keinginan masing-masing. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana wacana (pilihan kata, cara-cara penyampaian) yang digunakan tiaptiap pilar dalam memperkuat posisi tawarnya atau dalam berinteraksi. Selain 42 melalui wawancara, wacana itu akan digali melalui kliping koran pemberitaan tentang Resor Wisata Nusa Dua yang relevan dengan topik relasi kuasa. 2.4 Model Penelitian Kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan berikut (Gambar 2.1). Resor Wisata Nusa Dua Pengusaha/ Pemodal Teori: -Hegemoni -Diskursus kuasa/pengetahuan -Tindakan komunikatif Bentuk relasi kuasa Penguasa/ Pemerintah Relasi kuasa dalam Pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua pascareformasi 1998-2013 Ideologi yang memengaruhi relasi kuasa - Temuan Penelitian - Simpulan Rekomendasi Gambar 2.1 Model Penelitian Keterangan: : Memengaruhi : Saling memengaruhi Masyarakat/ Penduduk Konsep: -Relasi kuasa -Resor Wisata Nusa Dua Pemaknaan relasi kuasa 43 Pemerintah Indonesia dalam rencana pembangunan lima tahun pertama dan kedua tahun 1960-an/1970-an mulai melirik pariwisata sebagai salah satu sektor utama untuk menjadi sumber devisa negara, selain sumber lainnya seperti minyak dan gas bumi. Dari seluruh daerah di Indonesia, Bali memiliki potensi yang paling siap untuk dikembangkan. Pemerintah kemudian menetapkan daerah gersang di pantai Nusa Dua ditetapkan sebagai resor wisata mewah. Dalam proses pembangunan, terjadi interaksi yang intens antara pemerintah (dalam hal ini BTDC), pengusaha (pemodal yang menanamkan uang di Nusa Dua), dan masyarakat yang suka atau tidak suka harus melepaskan atau menjual tanahnya untuk membangun resor. Bentuk interaksi antara penguasa, masyarakat, dan kemudian dengan pengusaha ditentukan oleh kekuasaan dan modal. Bentuk-bentuk relasi dalam pembangunan dan pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua ditentukan oleh situasi sosial politik. Ketika kekuasaan pemerintah sangat dominan, masyarakat mudah ditundukkan, sebaliknya ketika demokratisasi menjadi dasar kehidupan sehari-hari maka bentuk relasi kuasa masyarakat dan pemerintah mengalami perubahan bentuk dan makna. Hal tersebut menimbulkan sejumlah implikasi terhadap sistem sosiokultural masyarakat lokal yang sebelumnya telah terbentuk secara mapan sebagai model adaptasi manusia dengan lingkungannya. Implikasi sosiokultural yang dimaksud mencakup transformasi pada komponen basis infrastruktur material yang selanjutnya berimplikasi kepada komponen struktur sosial dan superstruktur ideologis. Pada akhirnya transformasi sosiostruktural tersebut 44 mengarah kepada terbentuknya sistem sosiokultural yang terhegemoni atau “menghamba” pada kepentingan kapitalisme dan kekuasaan. Berbagai fenomena dan permasalahan yang timbul sebagai implikasi relasi kuasa dalam pengembangan dan pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua dianalisis dengan menggunakan teori teori hegemoni, teori diskursus kuasa/pengetahuan, dan teori tindakan komunikatif, yang diterapkan secara eklektik sesuai dengan kaidah kritis Kajian Budaya. Temuan baru dari penelitian ini dipergunakan sebagai pijakan utama dalam memberikan rekomendasi/saran baik kepada pemerintah, pengusaha pariwisata yang melibatkan aktivitas kepariwisataan di Resor Wisata Nusa Dua.