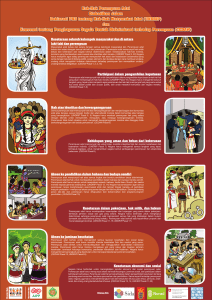

Peranan Lembaga Adat

advertisement