BAB I PENGANTAR A. Latar Belakang Penelitian

advertisement

BAB I

PENGANTAR

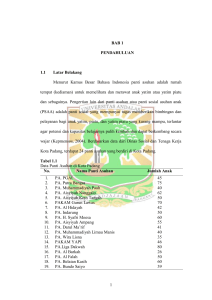

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara majemuk dengan masyarakat yang tidak hanya terdiferensiasi

ke dalam struktur dan kelas sosial, tetapi juga agama dan etnisitas. Isu etnisitas menjadi

penting dalam diskusi pluralitas ini, karena masing-masing etnik berupaya menunjukkan

eksistensi etnisitasnya. Dewasa ini, hampir semua kelompok etnik telah terkoneksi secara

global, tanpa kecuali pedalaman Pulau Siberut yang selama ini diwacanakan sebagai daerah

‘terisolir’ dan ‘tertinggal’. Di sisi lain, globalisasi mendapatkan perlawanan dari kelompok

etnik minoritas dengan munculnya ke permukaan melalui penanda-penanda lokalitas tertentu

sebagai akibat dari adanya globalisasi itu sendiri (Kleden-Probonegoro, 2002). Berbagai

perlawanan tersebut dimungkinkan oleh adanya perkembangan komunikasi dan informasi

global, sehingga proses reproduksi lokalitas juga bersifat global (Appadurai, 2005).

Globalisasi sebagai gejala yang universal menimbulkan respons terhadap menguatnya

identitas lokal, dan sebaliknya isu-isu globalisasi yang marak memunculkan sikap bagi

pendukung etnik tertentu untuk menampilkan identitas1 mereka (Kleden-Probonegoro, 2002;

Eindhoven, 2002). Penguatan identitas ini muncul diantaranya melalui peneguhan kembali

(revitalisasi) nilai-nilai lokal, meskipun dalam bentuk dan cara yang berbeda.

Penguatan identitas pada suku bangsa Dayak misalnya, sebagaimana yang

digambarkan Maunati (2004) banyak dilakukan melalui promosi pariwisata di Kalimantan

Timur yang didominasi ikon-ikon Dayak. Padahal sebelumnya, orang Dayak lebih dipandang

oleh orang luar sebagai suku ‘liar yang ganas’ (Weintré, 2004: 6), atau sebagai ‘pemakan

orang’, ‘primitif’, ‘bodoh’, dan ‘kotor’ (Djuweng, 1996: 6), maupun sebagai pemburu kepala

yang hidup secara komunal dari berburu dan meramu, dan tinggal di rumah-rumah panjang

(Maunati, 2004: 6). Konstruksi-konstruksi orang luar tersebut didasari penilaian etnosentris,

sekalipun mereka mendasarkan pandangannya pada hal-hal yang eksotik, seperti praktik

hidup komunal yang menjadi bagian dari identitas utama mereka. Pandangan demikian juga

ditujukan orang luar pada kelompok etnik Mentawai.

1

Identitas atau identity menurut kamus Stanford Encyclopedia of Philosophy berasal dari bahasa Latin yang

berarti kesamaan ('sameness').

Anggapan-anggapan yang diberikan oleh orang luar, khususnya dari kelompok mainstream untuk kelompok minoritas seperti Dayak dan Mentawai, sejak masa kolonial sampai

pemerintahan Orde Baru, bahkan hingga saat ini masih sering terjadi. Citra yang diberikan

oleh orang luar itu lama-kelamaan pun diikuti oleh kelompok minoritas. Orang Mentawai

akhirnya mengidentifikasi diri mereka seperti yang dicitrakan orang luar (Delfi, 2005), yakni

orang ‘terbelakang’, ‘kuno’, ‘primitif’ dan ‘tertinggal’. Citra demikian pun diadopsi orang

Mentawai untuk menilai kelompok Mentawai lainnya, karena mereka menganggap

kelompok mereka sendiri lebih ‘maju’. Anggapan demikian masih tetap dibangun dan

disebarkan di antara orang Mentawai dalam relasinya dengan etnik lain maupun antar sesama

kelompok di Mentawai.

Orang Mentawai sering melontarkan ungkapan-ungkapan tertentu terkait citra mereka

dalam perbincangan sehari-hari di Siberut, seperti: “enungan Simattawai, malutlut, malotik”

(jalannya orang ‘Mentawai’, licin, kotor), “katna Simattawai, kapurut, mapusuk”

(makanannya orang 'Mentawai', kapurut (sagu yang dimasak dengan daun sagu) hitam) atau

“leppeina Simattawai, leppei ka rombengan” (bajunya orang 'Mentawai', baju bekas).

Ungkapan demikian sekilas menunjukkan apa yang dimiliki dan dipraktikkan orang

Mentawai merupakan sesuatu yang ‘rendah’ dibandingkan dengan orang luar (Sasareu).

Oleh karena itu, sebagian orang Mentawai masih merasa ‘malu’ untuk menyebut nama 'khas'

Mentawai mereka di depan Sasareu, dibanding nama luar mereka.2

Munculnya nama 'luar' (oni ka Sasareu) bagi orang Mentawai berkaitan erat dengan

proyek keagamaan, baik Kristen (Katolik/Protestan) maupun Islam. Memeluk salah satu dari

agama resmi tersebut, ditunjukkan dengan menyandang nama 'luar’ sesuai agama luar (arat

Sasareu) yang dianut. Dewasa ini untuk memastikan apakah seorang Mentawai memeluk

agama Islam atau Kristen, pada kenyataannya tidak bisa hanya melalui identifikasi nama

‘luar’ mereka. Tidak jarang orang Mentawai yang memakai nama berciri khas Kristen tetapi

mengaku beragama Islam3, maupun sebaliknya.4 Selain nama depan yang diperuntukkan

2

3

4

Orang Mentawai membedakan nama Mentawai (oni ka Mattawai) dari "nama luar" (oni ka Sasareu). "Nama

luar" ini pada awalnya merujuk pada nama 'permandian' yang dipakai pemeluk agama Kristen atau namanama yang berasal dari Bahasa Arab sebagai penanda keislaman. Dewasa ini generasi muda Mentawai

cenderung lebih suka menggunakan nama-nama 'asing' atau adaptasi nama-nama serupa itu.

Misalnya nama-nama Stephanus, Carlo, dan Jonas juga dipakai oleh orang yang beragama Islam, sementara

nama-nama seperti, Akbar dan Salim juga dipakai oleh mereka yang beragama Kristen.

Bandingkan dengan Muslim Bali di Pegayaman sebagaimana dipaparkan oleh Budiwanti (2003: 47-48),

untuk memudahkan pengidentifikasian anak-anak mereka dilakukan dengan pemberian nama-nama urutan

pada anak, seperti Wayan, Nyoman, Nengah dan Ketut, kemudian diikuti oleh nama ke dua seperti namanama nabi, dan sahabat nabi. Adapun nama yang paling penting adalah nama ke dua yang bermakna religius

dan sekaligus sebagai identitas Muslim mereka setelah nama pertama yang merujuk pada identitas Bali.

2

bagi individu, apakah itu oni ka Mattawai atau oni ka Sasareu, baik itu yang bercirikan

Kristen atau Islam, seseorang juga memiliki nama belakang sebagai nama klen (oni uma)5.

Nama klen menjadi penting karena sebagai penanda bagi mereka untuk mengenal dan

mengetahui dari klen mana seseorang berasal.6 Identitas klen yang askriptif ini sudah

diperoleh ketika seseorang terlahir sebagai anggota uma tertentu. Penggunaan oni uma

tersebut secara ideal dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perkawinan dengan orang

se-uma. Oleh karena itu, identitas uma merupakan hal penting dalam relasi dengan sesama

orang Mentawai.

Masing-masing uma di Siberut selalu merujuk pada nenek moyang patrilineal. Oleh

karenanya uma selalu dikaitkan dengan wilayah asal tertentu. Sebelum adanya relokasi

pemukiman di Siberut, uma pada umumnya berada di sekitar lembah sungai dan memiliki

satu bangunan komunal yang juga disebut uma. Jika terjadi konflik yang tidak dapat

diselesaikan dalam uma, sebagian anggotanya akan meninggalkan daerah lembah itu untuk

pindah ke tempat lain dan mendirikan uma baru. Uma ini yang menjadi pusat berbagai

praktik ritual kelompok dan menjadi hal penting dalam kehidupan orang Mentawai (Loeb,

1929; Coronese, 1986; Schefold, 1985a, 1985b, 1988, 1991; Ermayanti, 1989; Zakaria, 1996;

Roza, 1997; Reeves, 2000; dan Rudito, 2005). Praktik ritual uma sebagai lokalitas adalah

untuk membedakan diri dari yang lain, dan praktik ini merupakan bentuk peneguhan akan

identitas mereka. Kehidupan komunal uma beserta praktik ritualnya menjadi penanda bagi

lokalitas Mentawai.

Ke-Mentawai-an sebagai penanda identitas ini terkait dengan apa yang menjadi milik

'kita', bukan milik 'mereka'. Dalam usaha meneguhkan identitas tersebut, orang Mentawai

mencari-cari atau memunculkan ‘kekhasan’ yang pada akhirnya dapat diklaim sebagai

‘milik’ Mentawai. Untuk peneguhan itu pula orang Mentawai mencari model pemerintahan

tersendiri. Hal ini dipicu oleh model pemerintahan Nagari7 yang diberlakukan kembali di

Sumatera Barat. Nagari bukan milik orang Mentawai, melainkan milik orang Minangkabau,

lalu apa model pemerintahan yang dapat diklaim sebagai milik Mentawai? Elit terpelajar

Mentawai memunculkan nama laggai untuk menyebut sistem pemerintahan setingkat desa di

5

6

7

Setelah masuk agama resmi maka orang Mentawai memiliki dua nama, yaitu nama Mentawai (oni ka

Mattawai) dan nama luar menurut agama (oni ka Sasareu).

Misalnya ada orang yang bernama Stephanus Samalelet, maka berarti Stephanus tersebut berasal dari uma

Samalelet, jika dia bernama Stephanus Sajijilat maka berarti dia berasal dari uma Sajijilat. Bila orang yang

bernama Stephanus Samalelet tersebut datang ke kampung lain maka orang-orang di kampung tersebut yang

bernama uma Samalelet adalah kerabat seuma. Stephanus Samalelet tidak boleh kawin dengan perempuanperempuan yang bernama uma Samalelet karena berasal dari uma yang sama.

Nagari adalah bentuk pemerintahan terendah khas etnik Minangkabau setingkat desa.

3

Mentawai. Ide mengenai bentuk pemerintahan laggai ini pernah digulirkan sebelumnya

melalui rancangan peraturan daerah laggai namun ditolak oleh orang Siberut (Delfi, 2005).

Penolakan terhadap sistem pemerintahan laggai berawal dari penggunaan kata laggai

itu sendiri yang memiliki perbedaan makna di Mentawai. Di Pulau Sipora dan Pagai, kata

laggai diartikan sebagai kampung. Di Pulau Siberut, kata tersebut diartikan sebagai ‘alat

kelamin’8 atau ‘batu’ (Delfi, 2005: 201). Perbedaan makna yang muncul dalam wacana

tersebut disebabkan adanya perbedaan dialek yang berkaitan dengan wilayah asal. Klaim

daerah asal menjadi bagian dalam perbincangan identitas, dan mengetahui asal-usul

seseorang merupakan hal yang penting guna membangun relasi sosial. Untuk mengetahui

asal-usul seseorang, orang Mentawai Siberut memiliki nama untuk menyebut kampung asal

nenek moyang mereka, yakni ‘pulaggajat’. Di Siberut, pada umumnya jika ingin mengetahui

asal seseorang, pertanyaan yang diajukan adalah: "Kaipa pulaggajatnu?". Berbeda halnya

dengan di Sipora dan Pagai, apabila menanyakan dari mana seseorang berasal dengan

pertanyaan: "Kaipa laggainu?". Di Siberut umumnya pertanyaan Kaipa laggainu? dianggap

sebagai pertanyaan yang ‘tidak pantas’ diajukan, karena sebagaimana sudah disebutkan di

atas bahwa kata laggai dimaknai sebagai alat kelamin atau batu, bukannya dimaknai

kampung atau daerah asal.

Perbedaan makna itu dijadikan alasan utama oleh orang Siberut dalam penolakan

Ranperda Laggai sehingga kata laggai dianggap 'tidak cocok', 'tidak pantas', karena

bermakna ‘kotor’ dan sekaligus ‘kuno’(Delfi, 2005: 219). Pertentangan makna itu

mengakibatkan laggai belum dapat dijadikan nama untuk pemerintahan terendah di

Mentawai. Selama hampir 10 tahun menjadi daerah otonom, Mentawai belum mampu

menyepakati nama untuk pemerintahan terendahnya. Perbincangan laggai kembali

mengemuka setelah munculnya Perda Propinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 berkaitan

dengan pemberlakuan nagari di seluruh wilayah Sumatera Barat. Ini memunculkan

penolakan dari orang Mentawai, khususnya dari kelompok elit terpelajar yang sebelumnya

telah mengusung ide laggai. Kondisi ini mengakibatkan istilah laggai yang sudah ditolak itu

8

Di Siberut sendiri kata laggai umumnya memiliki dua pengertian yaitu; batu dan alat kelamin (buah zakar).

Dewasa ini dalam perbincangan sehari-hari orang Siberut lebih sering mengemukakan bahwa arti kata laggai

itu ‘kotor’, berarti lebih sering diartikan sebagai alat kelamin atau kemaluan dari pada batu. Dengan

demikian, bagi orang Mentawai Siberut kata laggai dipandang sebagai kata yang memalukan atau 'kotor'.

Penggunaan kata laggai untuk menggantikan desa pada akhirnya akan memunculkan istilah-istilah ‘kotor’

lainnya misalnya, kepala desa (ute’ laggai) diterjemahkan sebagai kepala kemaluan. Jika laggai diartikan

‘batu’ maka ute’ laggai (kepala desa) diterjemahkan sebagai ‘kepala batu’. Adalah ‘tidak sopan’ jika

menyebut kepala desa sebagai ‘kepala batu’ atau ‘kepala kemaluan’.

4

diperbincangkan kembali. Pertanyaannya, jika sudah ditolak, lalu mengapa nama laggai

menjadi perbincangan lagi dewasa ini?

B. Permasalahan

Penolakan dan penerimaan istilah laggai merupakan persoalan dalam melihat

perbedaan dan persamaan. Ada perbedaan-perbedaan yang dijadikan alasan penolakan untuk

menerima sesuatu yang dianggap milik liyan (the Other)9. Hal itu memunculkan tindak

pembedaan di satu sisi dan sekaligus tindak penyamaan di sisi lain, khususnya guna

mengklaim sesuatu. Mengapa pembedaan untuk mengklaim sesuatu sebagai milik 'kita'

semakin dikuatkan dan apakah yang melatar belakangi pentingnya makna kekitaan itu saat

ini bagi orang Mentawai? Persoalan penolakan orang Mentawai terhadap Perda No. 2 Tahun

2007 dan perdebatan nama untuk sistem pemerintahan terendah yang dianggap cocok untuk

Kabupaten Kepulauan Mentawai dijadikan sebagai pintu masuk untuk memahami lebih jauh

tentang persoalan wacana identitas atau ke-Mentawai-an itu sendiri. Secara lebih khusus

perhatian ditujukan pada wacana kekitaan dalam konteks penolakan laggai yang didasari

pada relasi oposisional ‘kami : mereka’.

Wacana kekitaan di Mentawai yang muncul terkait perbincangan laggai tidak terlepas

dari kekuatan eksternal dan internal yang ikut berperan, serta kaitannya dengan relasi

kekuasaan. Masing-masing orang akan memunculkan klaim kebenarannya sendiri-sendiri

dalam memaknai apa yang dianggap 'cocok' dan tidak sebagai milik 'kita' atau milik 'mereka'.

Lantas nama apa yang cocok untuk sistem administrasi pemerintahan terendah di Kabupaten

Kepulauan Mentawai, apakah laggai atau pulaggajat? Dalam perbincangan tersebut ada tarik

menarik antara orang Pagai-Sipora dan orang Siberut terkait nama pengganti desa di

Mentawai. Tarik menarik ini tidak hanya pada persoalan nama pengganti desa, namun lebih

jauh adalah persoalan wacana 'kekitaan', wacana yang dibangun tentang identitas atau ‘keMentawai-an’ dalam membedakan kelompok mereka dan kelompok lain (dianggap 'yang

Lain'). Berangkat dari gambaran tersebut, penelitian ini secara garis besar ingin menjawab

persoalan mengapa ada perbedaan makna ke-Mentawai-an dan mengapa perbedaan itu

semakin diperdebatkan dewasa ini. Ada beberapa hal menarik dan penting untuk dikaji

secara cermat di balik persoalan perdebatan makna ke-Mentawaian-an yang berlangsung

dewasa ini, yaitu:

9

Dalam tulisan ini istilah the Other, 'yang Lain', Liyan dan 'sang Liyan' digunakan secara bergantian untuk

merujuk hal yang sama yakni 'mereka' dan bukan 'kita'.

5

1. Bagaimana proses pembentukan wacana ke-Mentawai-an berlangsung dan kekuatankekuatan apa saja yang berperan dalam proses tersebut?

2. Bagaimana

hubungan

wacana

ke-Mentawai-an

dengan

perdebatan

sistem

administrasi pemerintahan terendah di Mentawai, khususnya terkait perdebatan nama

laggai ?

3. Bagaimana kesejajaran dan kesenjangan antara wacana ke-Mentawai-an dengan

praktik sosial budaya di Siberut?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, penelitian ini difokuskan pada

persoalan wacana identitas di Mentawai melalui penolakan orang Siberut terhadap nama

laggai dan kaitannya dengan tuntutan sistem administrasi pemerintahan terendah di

Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selama ini, wacana-wacana orang kebanyakan dianggap

marjinal (dimarjinalkan) dan terkubur (dikubur) sehingga tidak diangkat ke publik. Melalui

studi ini wacana demikian tidak dikucilkan, justru wacana tersebut diberi tempat. Secara

teoritis kajian ini dimaksudkan untuk menambah khasanah pemikiran dan cara pandang

dalam melihat persoalan wacana identitas, terutama pada kelompok kesukuan (indigenous

people) di Indonesia, sekaligus makin memperkaya kemajemukan kebudayaan kita. Melalui

kajian ini dapat menghasilkan cara pandang yang lebih komprehensif dalam melihat

fenomena di Mentawai, khususnya yang berkenaan dengan wacana identitas dan diharapkan

kajian ini akan menjadi jembatan bagi penelitian-penelitian berikutnya agar dapat

memunculkan pemikiran yang lebih baru dan kritis tentang fenomena sosial budaya di

Mentawai.

Salah satu tantangan ke depan bagi Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa (nationstate) adalah tingkat diversitasnya yang tinggi yang dapat menjadi kekuatan positif, tetapi

sekaligus berpotensi konflik bila tidak dikelola dengan baik. Pemahaman tentang etnik lain

dapat menambah wawasan dan berguna bagi tumbuhnya sifat keterbukaan untuk menerima

berbagai perbedaan yang ada sebagai sebuah mozaik budaya di negeri ini. Untuk orang

Mentawai semoga lokalitas yang 'unik' menjadikan Mentawai menemukan identitas yang

inklusif. Di samping itu, dapat menambah pemahaman kita tentang identitas dalam kaitannya

dengan sistem administrasi pemerintahan terendah setempat (lokal), khususnya di daerah

yang identitas sukunya sangat beragam (bersuku-suku).

6

Subjektivitas masyarakat Mentawai menjadi hal penting dalam kajian ini. Tidak saja

untuk menunjukkan bagaimana keragaman ke-Mentawai-an itu dibangun, dimaknai dan

diperbincangkan oleh orang Mentawai sendiri, tetapi juga mengapa muncul pemaknaanpemaknaan yang berbeda. Selain itu, bagaimana perkembangan politik di luar Mentawai dan

isu-isu yang terkait dengan kemunculan pewacanaan identitas (ke-Mentawai-an) juga

menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Dengan demikian, pergulatan internal orang

Mentawai dalam mengurai persoalan yang dihadapi dapat digambarkan.

D. Tinjauan Pustaka

Sehubungan dengan tema kajian ini, tulisan yang menjadi kepustakaan dibagi atas tiga

tema. 1. Kebudayaan Mentawai: Identitas dalam Keunikan dan Keeksotikan. 2.

Pembangunan: Penyeragaman Identitas. 3. Kajian Identitas dan Globalisasi. Literatur

pertama untuk menunjukkan bagaimana wacana identitas Mentawai yang dibangun terkait

dengan pandangan orang luar (peneliti asing) tentang kebudayaan Mentawai yang unik dan

eksotik. Pandangan itu juga mempengaruhi peneliti-peneliti dari Indonesia, sehingga studi

yang dilakukan menekankan aspek-aspek budaya yang eksotik tersebut. Adapun yang kedua

merupakan hasil-hasil kajian yang melihat pengaruh luar (khususnya pembangunan)

terhadap kelompok etnik minoritas sebagai upaya penyeragaman identitas. Literatur ketiga

berkaitan dengan kajian Mentawai dengan konteks globalisasi. Ketiganya dianggap saling

terkait satu sama lain. Kemunculan wacana tentang identitas Mentawai merupakan bagian

dari wacana kolonial tentang masyarakat ‘primitif’ yang dalam perjalanannya wacana

tersebut kemudian diadopsi penguasa di era Orde Baru melalui wacana pembangunan.

Adapun wacana global tentang kelompok indigenous (masyarakat adat) ikut mempengaruhi

bagaimana kelompok etnik tertentu memaknai ulang identitas mereka dalam kaitannya

dengan interkoneksi global.

D. 1. Kebudayaan Mentawai: Identitas, “Keunikan dan Keeksotikan”

Untuk memahami konstruksi tentang ke-Mentawai-an, maka secara historis perlu

ditelusuri kembali sejak era kolonial sampai dengan Orde Baru. Konstruksi luar (orang

Barat) tentang orang Mentawai terbentuk karena para ilmuwan, penjelajah, pejabat dan

misionaris masa kolonial berperan membangun pandangan tentang orang Mentawai. Dari

tulisan mereka menunjukkan pandangan yang memberi label ‘primitif’ dan 'tidak beradab’

terhadap Mentawai. Representasi seperti itu muncul disebabkan karena orang Barat (Eropa

7

dan Amerika) memiliki sikap eurosentris yang memandang dan sekaligus menempatkan diri

mereka sebagai ‘orang-orang beradab’. Hal ini dapat dicermati, misalnya bagaimana

pandangan Maass (dalam Schefold, 1990; Eindhoven, 2002; Wagner, 2003) yang menyebut

Mentawai dengan nama “Liebenswűrdigen Wilden” yang berarti amiable (ramah-tamah) atau

obliging savages (orang liar yang penurut/patuh). Sebutan ‘amiable savage’ untuk Mentawai

tersebut banyak terinspirasi oleh kesan dari cara-cara hidup yang sederhana dan harmonis

serta penampilan mereka yang eksotik dengan cawat, hiasan bunga-bunga dan tato

(Schefold, 1998: 270-271). Penamaan amiable atau obliging savages kurang lebih sama

artinya dengan noble savage, orang 'biadab' yang terhormat atau orang 'biadab' yang agung.

Sekalipun sudah ada ‘basa basi’ dengan pemberian nama amiable atau nobel, mereka tetap

dicap savage. Pandangan savage inilah yang sebenarnya mendorong rasa ingin tahu orang

luar untuk datang ke Mentawai. Sudah tentu pandangan savage turut mendasari ide

pemberadaban orang Mentawai. Savage kadang diasosiasikan dengan 'keeksotikan'.

Pandangan tentang Mentawai sebagai kelompok etnik dengan adat dan tradisi yang berbeda

dari etnik mayoritas lain di Indonesia menjadikan Mentawai ‘unik’ dan ‘eksotik’. Keunikan

dan keeksotikan Mentawai menjadi daya tarik bagi para peneliti untuk mempelajarinya,

terutama kehidupan komunalnya. Misalnya, uma sebagai organisasi sosial politik dan

kekerabatan orang Mentawai Siberut menjadi perhatian dalam berbagai studi mereka tentang

Mentawai dalam relasinya dengan aspek-aspek kebudayaan yang dipilih (Loeb, 1928, 1929;

Schefold, 1974, 1985, 1988, 1991; Schefold dan Persoon, 1985; Coronese, 1986; Rudito,

1993, 1999, 2005; Rudito, dkk, 2003; Ermayanti, 1989; Roza, 1991, 1993, 1997, 2004;

Reeves, 2000).

Loeb (1928) dalam deskripsinya mengenai identitas Mentawai memberikan penekanan

pada uma, religi, dan organisasi sosial sebagai aspek penting yang saling terkait dalam

kehidupan orang Mentawai. Data-data hasil penelitiannya dilakukan di wilayah bagian

selatan Mentawai, yakni di Pagai yang dia sebut ‘Pageh’. Meskipun demikian, Loeb

menggunakan kategori Mentawai atau orang Mentawai untuk merujuk penghuni Pulau

‘Pageh’. Menurutnya, orang Mentawai di pulau itu melakukan banyak praktik ritual dalam

kehidupan kelompok uma (klen) dengan cara-cara pemujaan yang unik. Hal itu terutama

dikarenakan dalam pelaksanaan ritual uma melibatkan anggota-anggota uma dan pemimpin

ritual (sikerei). Para kerei merupakan tokoh penting dalam ritual yang dianggap memiliki

‘kekuatan magis’ (magical power) sehingga mampu berkomunikasi dengan alam

supranatural. Pengetahuan akan mantera yang mereka miliki, menjadikan sikerei mampu

menjembatani hubungan manusia dengan dunia supranatural. Selanjutnya Loeb (1929)

8

menunjukkan keterikatan yang kuat antara orang Mentawai dengan uma yang dilihat dari

efeknya terhadap keberlangsungan kesatuan tersebut sebagai pusat kehidupan yang

berpangkal pada religi asli mereka. Perhatian Loeb pada ritual uma yang dipraktikkan oleh

orang Mentawai dideskripsikannya melalui beragam punen.10

Keunikan kebudayaan Mentawai dalam praktik religi dan hubungannya dengan

kelompok uma pun banyak menyita perhatian Schefold (1974, 1985a, 1985b, 1988, 1991).

Kajian Schefold (1974) memberikan gambaran tentang perubahan yang terjadi di Mentawai,

terutama di bidang religi mereka. Deskripsinya mengenai identitas Mentawai dimulai dengan

pembahasan religi asli orang Mentawai, Arat Sabulungan. Dengan mengamati sistem

upacara ritual orang Mentawai Siberut, dia mencari penyebab terjadinya perubahanperubahan tersebut. Dia menyimpulkan, telah terjadi suatu perkembangan yang involutif

disebabkan oleh perubahan internal, terutama di bidang religi orang Mentawai dalam

kaitannya dengan kehidupan komunal uma.

Kajian Schefold yang lain (1985a) juga menempatkan uma sebagai hal penting dalam

melihat perubahan yang memuat tentang keseimbangan kehidupan orang Mentawai sebagai

salah satu suku-bangsa minoritas dan dunia modern yang mereka hadapi. Dia menunjukkan

bahwa orang Mentawai sedang dan telah dimasuki modernitas, khususnya konsumerisme.

Perubahan-perubahan yang terjadi melalui modernitas sejak kemerdekaan Indonesia

merupakan suatu serangan terhadap kebudayaan tradisional orang Mentawai. Menurut

Schefold, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan perubahan lingkungan yang terjadi.

Studinya ini menunjukkan sikap mempertentangkan modernitas dan tradisional, padahal

tradisi selalu berada dalam proses yang invented (Hobsbawn dan Ranger, 1993). Sikap

mempertentangkan itu muncul karena Schefold (1985a) menganggap Mentawai merupakan

salah satu kelompok yang terisolasi. Penulis tidak sepakat dengan anggapan ini, sebagaimana

dikatakan Reeves (2000) bahwa orang Mentawai telah lama melakukan kontak dengan orang

luar, bahkan sebelum era kolonial.

Pendeskripsian yang lebih padat mengenai kebudayaan Mentawai dapat ditemukan

dalam kajian lanjutan Schefold (1988). Di sini, identitas budaya Mentawai di Siberut

diperlihatkan Schefold melalui upacara ritual yang mengitari kehidupan orang Mentawai.

Menurutnya, berbagai upacara ritual dalam praktiknya tidak hanya memakan waktu yang

cukup lama, tetapi juga biaya yang cukup besar dengan melibatkan hampir keseluruhan

10

Punen tersebut antara lain adalah seperti punen membuka kampung, punen mendirikan bangunan uma,

punen untuk penatoan, punen untuk berburu monyet dan mengusir roh-roh jahat.

9

anggota uma. Pemaparannya yang deskriptif-interpretatif diperoleh melalui pengamatan yang

panjang dan seksama terhadap upacara puliaijat sebagai ritual utama kelompok suku (uma)

Sakuddei di Pulau Siberut. Schefold (1988) melihat upacara ritual itu berkaitan dengan

gagasan religi orang Mentawai Siberut yang berhubungan dengan jiwa dan roh manusia,

kekuatan impersonal, perantara, roh-roh nenek moyang, mitos dan juga berbagai macam tabu

yang harus dijalani. Oleh karena itu, praktik ritual uma menjadi hal penting dalam kehidupan

kelompok orang Mentawai di Siberut, meskipun masing-masing uma menyelenggarakan

ritual tersebut untuk kelompoknya sendiri. Hubungan orang Mentawai dengan religi mereka

adalah pertalian dengan kelompok uma mereka. Keberadaan uma dan pentingnya praktik

ritual uma masih menjadi fokus kajian Schefold (1991) yang dikembangkan dari kajiankajian sebelumnya. Dari studi itu dia memberikan penjelasan bahwa aktivitas religi, mata

pencaharian, simbol, budaya materi, dan teknik-teknik arsitektur rumah panggung (uma)

pada suku Sakuddei memiliki keterkaitan dengan praktik kehidupan komunal uma suku

tersebut.

Ahli lain yang juga tertarik dengan berbagai ritual dan kehidupan uma orang Mentawai

adalah Stefano Coronese11. Coronese (1986) memusatkan perhatiannya pada deskripsi religi

dan ritual suku yang disebutnya sebagai ‘kebudayaan asli’. Berbagai upacara ritual di

Mentawai yang digambarkannya menyangkut ritual siklus hidup (life-cycle), ritual yang

berhubungan dengan aktivitas mata pencaharian seperti membuat ladang baru, dan ritual

perdamaian (Coronese, 1986). Kajiannya diperkaya dengan telaah historis tentang

kedatangan Sasareu, seperti: pegawai kolonial, misionaris, ilmuwan dan para pedagang yang

menunjukkan relasi orang Mentawai dengan Sasareu. Relasi itu telah berlangsung lama di

Mentawai, setidaknya sejak abad ke-17.

Relasi orang Mentawai dengan Sasareu ini tidak dapat dilepaskan dari wacana

pembangunan yang memperlihatkan kuatnya intervensi negara terhadap kehidupan uma dan

praktik di dalamnya. Kasus ini dapat kita temukan antara lain dalam studi Schefold (1985b),

Persoon dan Schefold, (1985), Wagner (1985), Coronese (1986), Roza (1991) dan Zakaria

(1996). Kajian mereka menyoroti perihal pentingnya mempertimbangkan aspek-aspek

kebudayaan Mentawai dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan, agar orang

Mentawai mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang berkaitan dengan implementasi

program pembangunan di sana. Para peneliti tersebut beranggapan, perubahan yang

11

Seorang pastor dari Italia. Sebagai seorang pastor tentu saja sangat beralasan jika keunikan Mentawai dalam

berbagai ritual yang animistik menjadi perhatian utama bagi Coronese (1986). Alasan inilah yang

mendorongnya untuk memainkan peran yang penting sebagai penyiar agama.

10

disebabkan oleh modernisasi menimbulkan kesulitan bagi orang Mentawai untuk

menyesuaikan nilai-nilai setempat dengan kehidupan modern. Selain itu, pembangunan yang

dilakukan dengan menyeragamkan alasan untuk semua tempat di negara ini, menunjukkan

kuatnya politik penataan etnik dari para pemegang kekuasaan.

Kajian lain yang terkait dengan keberadaan uma sebagai kumpulan orang yang

berkerabat menurut garis patrilineal dalam kehidupan orang Mentawai Siberut juga menjadi

perhatian Ermayanti (1989). Dia mengkaji fungsi kerei bagi masyarakat Mentawai di Siberut

Selatan, khususnya di Lembah Rereiket. Fungsi kerei dilihat dari peranannya yang sangat

penting dalam berbagai ritual, tidak hanya dalam ritual penyembuhan tetapi juga dalam

berbagai ritual klen (uma)12. Kerei menjadi pemimpin dalam pelaksanaan berbagai ritual

uma, karena kemampuannya sebagai perantara dunia manusia dan alam roh. Dengan

demikian, kerei juga menjadi penanda yang unik bagi ke-Mentawai-an.

Kehidupan orang Mentawai Siberut yang terpusat pada uma juga berlangsung di Desa

Matotonan (Roza, 1997). Dia tertarik pada fungsi uma dalam menjaga keseimbangan

kehidupan masyarakat Mentawai. Menurutnya, kehidupan komunal uma masih penting bagi

orang Mentawai Siberut, khususnya di Matotonan. Dalam penelitian lanjutannya, menurut

Roza (2004) penerapan denda adat (tulou) sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang

muncul di tengah masyarakat juga tidak terlepas dari kehidupan kelompok uma. Dalam

tulisannya itu Roza (2004) tidak mencoba melihat masalah tulou ini dalam kaitannya dengan

intervensi pihak luar (Sasareu), khususnya pemerintah, karena tulou ini pernah ditetapkan

pemerintah menjadi peraturan desa (lihat Delfi, 2005). Tentunya akan lebih menarik jika

respons dari masyarakat Mentawai terhadap intervensi Sasareu yang menformalisasi aturan

adat tersebut juga dibahas sehingga subjektivitas orang Mentawai dengan kehidupan yang

terpusat pada uma tidak diabaikan.

Perhatian pada kehidupan uma dan praktik ritualnya oleh Rudito, dkk (2002) dibahas

dalam keterkaitannya dengan praktik perburuan dan pola konsumsi orang Mentawai di

Siberut Selatan. Praktik perburuan itu tidak hanya menjadi kegiatan dalam pemenuhan

kebutuhan masyarakat akan protein hewani saja, tetapi lebih diutamakan sebagai bagian dari

kegiatan ritual Arat Sabulungan di Siberut. Hal itu ditunjukkan melalui aktivitas perburuan

untuk mengakhiri atau menutup kegiatan ritual uma. Sayangnya, kajian ini melupakan

12

Tema yang sama juga bisa ditemukan dalam Roza (1993). Kedua kajian tersebut dilakukan di lokasi yang

sama, yakni di desa Matotonan, Siberut Selatan. Membandingkan dua kajian tersebut, kajian Ermayanti

(1989) melihat peranan kerei secara lebih luas dalam kehidupan uma, tidak hanya dalam aspek pengobatan

tradisional seperti yang dilakukan Roza (1993).

11

pembahasan perihal pertentangan antara wacana perlindungan binatang-binatang buruan

(primata endemik) dari kepunahan dengan kepentingan aktivitas berburu sebagai bagian dari

praktik ritual uma bagi masyarakat Mentawai di Siberut. Hal tersebut menarik, karena pihak

pemerintah (penguasa) telah menjadikan sebagian besar wilayah perburuan di Siberut

sebagai kawasan Taman Nasional Siberut (TNS). Konservasi hewan ini jelas bertentangan

dengan kepentingan aktivitas perburuan kolektif yang menjadi bagian dari praktik ritual

masyarakat setempat.

Kajian lain yang berkaitan dengan persoalan era otonomi daerah dilakukan Rudito,

dkk. (2004) perlu diberi perhatian. Penelitian ini membahas tentang konsep kewilayahan dan

sistem pemerintahan menurut kebudayaan Mentawai. Menurut mereka, pulaggajat13

merupakan nama yang paling cocok digunakan di Mentawai, karena pulaggajat merupakan

gabungan dari beberapa laggai. Oleh karena itu, desa di Mentawai dapat diganti dengan

pulaggajat. Konsep pulaggajat tidak sama dengan laggai seperti yang diusulkan dalam

rancangan peraturan daerah, dan secara historis keduanya belum pernah berlaku sebagai

pranata politis di Siberut. Selain itu, mereka tidak mempertanyakan mengapa model

pemerintahan laggai ditolak oleh orang Mentawai di Siberut. Dalam studi ini, perhatian tidak

lagi difokuskan pada alasan penolakan semata, tetapi lebih pada persoalan mengapa

perbedaan makna itu menjadi penting di Mentawai saat ini (politik pembedaan) dalam

kaitannya dengan identitas.

Pulaggajat sebenarnya bukan merupakan pranata politis yang menyatukan semua uma

(klen) yang tersebar di wilayah tertentu. Hal ini dikarenakan tidak adanya pranata politis

yang dapat menyatukan seluruh uma yang terdapat di lembah (Schefold, 1991: 121). Oleh

karena itu, tidak ada orang yang menjadi ‘kepala pulaggajat’ di masing-masing lembah.

Masing-masing uma berhak sepenuhnya mengurus sendiri hubungan mereka dengan uma

lain. Alasan ini yang menyebabkan uma (klen) dalam kehidupan orang Mentawai Siberut

sangat penting. Terkait dengan pranata ini, Rudito (2005) berpandangan bahwa pranata yang

mencakup keseluruhan aturan hidup orang Mentawai dapat ditemui dalam upacara bebeitei

uma. Melalui upacara ini dia memahami keterkaitan pengetahuan dan sistem keyakinan

13

Rudito dkk, (2004) menyebut konsep kewilayahan tersebut dengan pulagajat, tetapi menurut hemat penulis

orang Mentawai menyebutnya dengan pulaggajat atau pulaggaijat. Baik pulaggajat atau pun laggai ini

sebagai pranata politis belum pernah berlaku di Mentawai (lihat Delfi, 2005). Meskipun demikian, ketika

menanyakan dari kampung mana seseorang berasal biasanya Orang Mentawai di Siberut mengatakan, “kaipa

pulaggajatnu?”, sementara orang Mentawai di Sipora dan Pagai biasanya mengatakan, “kaipa laggainu?”.

Lihat juga Coronese dalam tulisannya tentang penyadaran etnik Mentawai (1985:102) mengemukakan

bahwa kampung atau pulaggajat bagi orang Mentawai tidak sama dengan kampung yang biasa dipahami

oleh orang luar.

12

orang Mentawai terhadap alam gaib yang melingkupi kehidupan dalam komunitas mereka.

Menurutnya, nilai budaya inti ini dipakai sebagai dasar pedoman bagi tindakan-tindakan

dalam memahami dan menginterpretasi lingkungan yang mereka wujudkan dalam pranata

sosial tersendiri, yaitu upacara bebeitei uma. Kajiannya ini selain melihat kebudayaan

Mentawai secara fungsional juga memperlihatkan penguatan lokalitas orang Mentawai yang

meningkat setelah menjadi daerah otonom.

Dari literatur-literatur yang telah disebutkan di atas, tampaknya uma telah menjadi

salah satu penanda penting bagi ke-Mentawai-an seseorang. Kajian-kajian tersebut penting

untuk dipelajari lagi, karena memberikan beragam deskripsi tentang masyarakat dan

kebudayaan Mentawai yang dipandang ‘unik’ dari aspek-aspek yang berbeda. Hal ini sangat

membantu peneliti memunculkan tema lain, sehingga tidak melakukan penelitian yang

bersifat pengulangan. Perlu dicermati bahwa kajian-kajian yang digambarkan di atas belum

dipahami dari cara bagaimana kebudayaan tersebut diproduksi dan dikonstruksi di dalam

wacana oleh orang Mentawai.

D. 2. Pembangunan: Penyeragaman Identitas

Gagasan pembangunan yang diwacanakan banyak negara maju muncul dari

perkembangan sejarah peradaban mereka dan diyakini menjadi kunci kemajuan. Cara

pandang tersebut mengakibatkan mereka menilai pandangan dan praktik hidup negara

berkembang tidak sesuai dengan gagasan kemajuan yang diciptakan negara maju. Hal ini

mendorong negara maju untuk mengubah cara pandang masyarakat di luar mereka dengan

meyebarkan ide-ide modernisme melalui wacana pembangunan. Di Indonesia, beberapa

kajian dilakukan untuk memahami hubungan wacana pembangunan dengan keinginan untuk

mengubah pandangan dan praktik hidup kelompok etnik minoritas dan perubahan yang

dialami terkait dengan pelaksanaan pembangunan. Pemahaman kajian ini dimaksudkan

untuk membuka wawasan mengenai apa yang dialami suku minoritas lainnya di Indonesia

juga terjadi di Mentawai. Kajian-kajian tersebut lebih banyak memperlihatkan pertentangan

modernisasi (pembangunan) dengan nilai-nilai lokal (tradisi) etnik minoritas di Indonesia.

Misalnya, serangan terhadap agama lokal (indigenous) dengan mengatasnamakan

pembangunan, sehingga proses marjinalisasi terhadap suku minoritas dan juga hegemoni

agama resmi yang sesungguhnya merupakan ‘agama impor’14 (berasal dari luar negeri),

dapat berlangsung di sana. Pandangan main-stream mengenai kelompok kesukuan yang

14

Agama yang bukan indigenous tetapi berasal dari luar dianggap universal religions.

13

‘terbelakang’ dan ‘tidak berbudaya’ mengakibatkan mereka harus dibangun, diagamakan

dan dimaksudkan untuk membuat yang lain menjadi seragam. Hal semacam ini dapat

ditemukan dalam penelitian Djuweng (1996); Atkinson (1985); Schefold (1985); Zakaria

(1996); Giay (1996); Beanal (1997); dan Schoorl (1997).

Kajian mengenai suku minoritas, selain menekankan pada hegemoni agama resmi, juga

melihat proses marjinalisasi yang terjadi karena pengambilalihan tanah mereka. Negara

dengan Undang-undang Agrarianya telah mengklaim tanah-tanah milik suku atau kelompok

masyarakat adat sebagai milik negara. Ini mengakibatkan hilangnya penguasaan hak tanah

yang sebelumnya diakui menurut hukum adat setempat. Ditambah lagi keterbatasan yang

dimiliki suku minoritas untuk bersaing dalam memperebutkan peluang ekonomi. Kompetisi

dengan para pendatang yang memiliki kemampuan bersaing lebih membuat kelompok etnik

lokal termarjinalkan. Gambaran kondisi demikian dapat dicermati dalam kajian-kajian Giay

(1996); Beanal (1997); van den Broek (1998); Tirtosudarmo (2002); dan Ngadisah (2003).

Kajian-kajian demikian penting untuk memahami bagaimana hegemoni telah memarjinalkan

etnik-etnik kecil di negeri ini, namun studi demikian terlalu mempertentangkan suku-suku

minoritas dengan modernitas (pembangunan). Kelemahan lain dari kajian tersebut yakni

memandang masyarakat kesukuan sebagai subjek pasif yang seolah-olah menerima dan

mengikuti saja keinginan dari berbagai pihak penguasa (orang luar) dalam menentukan

identitas kesukuan dan pilihan hidup mereka. Padahal, masyarakat kelompok kesukuan juga

memiliki kekuatan untuk tidak hanya menerima hal tersebut, melainkan juga berperan aktif

dalam membentuk wacana identitas mereka. Tidak hanya itu, proses pembentukan wacana

identitas juga terjadi melalui pertentangan-pertentangan dan negosiasi di dalam masyarakat

itu sendiri.

D. 3. Kajian Identitas dan Globalisasi

Studi tentang identitas Mentawai yang cukup berbeda dari yang dilakukan peneliti lain

sebelumnya adalah studinya Reeves (1999; 2000). Kajiannya mengenai produksi sosial dari

ruang dan kekerabatan orang Mentawai di Madobag, dihubungkan dengan praktik-praktik

sosial. Artinya, keberadaan uma ditentukan oleh praktik sosial di dalamnya. Reeves (1999)

melihat identitas orang Mentawai di Madobag yang merupakan pemukiman relokasi dan

dihuni oleh orang Mentawai yang relatif sama, karena memiliki kesamaan lembah asal,

sehingga identitas Sarereiket (orang-orang yang berasal dari Lembah Rereiket) lebih dapat

ditonjolkan. Meskipun Reeves (2000) menekankan pada subjektivitas orang Mentawai

14

Madobag, tetapi kajiannya belum membahas bagaimana identitas Sarereiket tersebut

dibangun dalam relasinya dengan kelompok yang berasal dari lembah yang lain, misalnya

hubungan antara orang Rereiket dengan orang Sabirut. Apalagi dalam relasinya dengan

orang-orang dari pulau lain di selatan yang disebut orang Sakalagan, serta Sasareu.

Selanjutnya, kajian Persoon (2002) dan Eindhoven (2002; 2007) juga berbeda dari

kajian-kajian Mentawai sebelumnya. Mereka menyoroti masalah globalisasi dan kebudayaan

lokal (Mentawai) sebagai kelompok minoritas yang selama ini dianggap ‘terisolasi’. Menurut

mereka, hubungan antara wacana internasional, nasional dan lokal berdampak pada gerakan

masyarakat adat di Mentawai. Hal ini ditunjukkan dengan bangkitnya solidaritas identitas

orang Mentawai dengan munculnya kelompok elit terpelajar yang mulai kritis terhadap

kebijakan pemerintah mengenai persoalan kebudayaan mereka.

Melalui kajian itu, dapat diketahui bahwa kelompok terpelajar Mentawai menggalang

kekuatan untuk melawan kelompok dominan (Minangkabau) yang dinilai selama ini telah

mengeksploitasi sumber daya alam yang mereka miliki. Sifat kritis kaum terpelajar ini juga

dimungkinkan oleh arus demokratisasi dan grass-root globalization15, serta perhatian

internasional terhadap masyarakat asli (indigenous people). Hanya saja kajian tersebut

memfokuskan perhatian pada kelompok elit terpelajar dan bukan pada orang Mentawai

kebanyakan serta elit sosial budaya, sedangkan perdebatan wacana identitas tidak hanya

berlangsung di antara kelompok elit terpelajar saja. Selain itu, baik Persoon (2002); maupun

Eindhoven (2002; 2007) dan juga Reeves (2000) dalam kajian mereka tentang identitas

Mentawai tampak mengabaikan wacana kaum perempuannya. Kurangnya perhatian terhadap

pandangan dan keterlibatan kaum perempuan ini lah yang juga coba diisi dan sekaligus

membedakannya dari studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya.

Secara metodologis, penelitian ini menggabungkan cara pengonstruksian identitas

melalui wacana tulis (media) dengan wacana lisan yang muncul dalam perbincangan seharihari orang Mentawai. Perdebatan-perdebatan di antara orang Mentawai dalam mengonstruksi

makna identitas mereka melalui wacana kebudayaan dan relasinya dengan kepentingan dan

kekuasaan menurut hemat pengetahuan penulis belum dilakukan. Selain itu, studi-studi yang

sudah dilakukan terdahulu belum menilik problem internal di kalangan orang Mentawai

sendiri terkait persoalan identitas yang dihadapi.

15

Grass-root globalization atau globalisasi dari bawah.

15

E. Kerangka Konseptual dan Landasan Teori

E. 1 . Kerangka Konseptual

E. 1. 1. Konstruksi Identitas dan Etnisitas

Konstruksi sosial tidak berlangsung dalam ruang hampa, tetapi sarat oleh berbagai

kepentingan (Berger dan Luckmann, 1990). Konstruksi sosial merupakan gagasan yang

senantiasa hadir dalam kajian atau perbincangan mengenai realitas sosial. Menurut Turner,

dkk. (dalam Afif, 2012: 19) realitas sosial merupakan tempat berkembangnya nilai-nilai yang

menjadi acuan bagi identitas kelompok yang kemudian melahirkan batas-batas

antarkelompok dalam perkembangannya. Demikian juga halnya dengan identitas etnik.

Dalam pandangan Barth (1983) identitas (etnik) merupakan hasil dari proses sosial yang

kompleks, dimana batasan-batasan simbolik terus menerus membangun dan dibangun

melalui mitologi, sejarah, bahasa maupun pengalaman masa lalu. Batasan simbolik penting

sebagai pembeda sebagaimana dikemukakan De Vos (1982: 16) bahwa identitas etnik dari

sekelompok orang terdiri dari simbol subjektif atau dengan penggunaan hal yang emblematic

dari aspek-aspek kultural untuk membedakan diri dari kelompok lainnya.

Identitas budaya yang terus dibangun itu menjadi suatu konstruksi yang

memungkinkan untuk digunakan dalam memperkuat identitas-identitas tertentu, terutama

pada saat suatu kelompok sedang menghadapi suatu ancaman (Maunati, 2004: 37). Perasaan

terancam mengakibatkan identitas sering ditunjukkan sebagai hal yang bertentangan atau

sengaja dipertentangkan terhadap kelompok tertentu di luar mereka. Contohnya orang Bali,

mereka mengidentifikasi dirinya dengan menyebutkan sebuah identitas yang beroposisi

dengan Islam sebagai kelompok dominan (Picard dalam Maunati, 2004: 27).

Mempertentangkan suatu identitas dengan identitas lain di luarnya, seringkali

dilakukan kelompok minoritas/marjinal terhadap kelompok dominan. Hal itu menjadikan

perbedaan-perbedaan sebagai penanda identitas itu semakin terlihat. Dalam proses konstruksi

identitas, faktor historis dan kepentingan-kepentingan subjektif dari para aktor berperan

penting. Dengan demikian, pertentangan yang didasari oleh penekanan pada perbedaan itu

menunjukkan wacana politik identitas semakin menguat di era Otonomi Daerah. Salah satu

pertentangan itu, misalnya antara Mentawai dan Minangkabau berkenaan dengan sistem

pemerintahan terendah. Perbedaan etnik antara ‘mereka’ (Mentawai) dengan etnik di luarnya

(misalnya Minangkabau) merupakan bagian dari upaya-upaya politis yang memicu elit

Mentawai menciptakan nama laggai.

16

Adapun etnisitas, muncul di sini sebagai hasil dari proses hubungan antaretnik yang

telah lama terjalin. Etnisitas juga mengandung dimensi politik dan juga terkait dengan

ideologi dan kepentingan tertentu dalam satu negara yang multietnis (Allahar, 2005) seperti

di negara kita. Menurut Barker (2005: 27) etnisitas merupakan konsep kultural yang terpusat

pada norma, nilai, kepercayaan, simbol dan praktik yang menandai proses pembentukan

batas kultural. Batas-batas kultural yang dibentuk berdasarkan aspek-aspek kultural dilihat

dalam kerangka relasi antaretnik. Relasi yang dibangun dengan sejumlah others akan

memberikan pengetahuan tentang others. Bagi orang Mentawai, hubungan antaretnik itu

telah memberikan pengalaman dan pengetahuan mengenai etnik lainnya, terutama etnik

Minangkabau.

Kelompok etnik tidaklah sama dengan bangsa, karena konsep bangsa mempunyai

hubungan langsung dengan suatu negara modern (Eriksen, 1993: 99). Etnik merupakan salah

satu kategori sosial, sementara identitas dibentuk berdasarkan keanggotaan dari kategori

sosial yang ada. Melalui identitas kelompok atau identitas sosial, individu akan terkait

dengan kelompoknya (in-group) 16. Keanggotaan kelompok dapat mempengaruhi

keyakinan individu, sikap, dan perilaku dalam hubungan mereka dengan anggota

kelompok sosial lainnya (out-group) 17. Menurut Rex (dalam Abdillah, 2002: 15),

konsep etnik ini menjadi suatu predikat terhadap identitas seseorang atau kelompok atau

individu-individu yang menyatukan diri dalam kolektivitas. Dengan sense of collectiveness

ini, anggota dalam kelompok etnik akan memunculkan kesadaran untuk mengidentifikasi diri

mereka ke dalam kelompok etnik tertentu. Kesadaran demikian pada akhirnya memunculkan

gagasan pembedaan dari masing-masing etnik, baik mengenai klaim asal-usul maupun

karakteristik budaya, sehingga pembedaan batas-batas kultural menjadi jelas.

Berkaitan dengan identifikasi kelompok etnik tersebut, ada dua pandangan yang

diajukan oleh Manger (dalam Abdillah, 2002: 15), yaitu: 1) sebagai sebuah unit objektif

yang dapat diartikan oleh perbedaan sifat budaya seseorang; dan 2) hanya sekadar produk

pemikiran seseorang yang kemudian menyatakannya sebagai suatu kelompok etnik tertentu.

Sebagai hasil dari proses hubungan, etnisitas menjadi aspek penting dalam hubungan16

17

Ingroup menjadikan individu yang menjadi bagian dari kelompok sosial tertentu akan menempatkan nilainilai yang berkembang dalam kelompoknya sebagai rujukan dan bagian dari identitas sosialnya, sementara

bersikap sebaliknya untuk kelompok lain dan cenderung merendahkan nilai-nilai yang dianut kelompok lain

(outgroup) (Krizan dan Baron dalam Afif, 2012: 19).

Outgroup merupakan kategori sosial atau kelompok di mana individu tidak merasa menjadi bagian dari

kategori sosial tertentu sehingga menimbulkan rasa tidak suka, menghindar, membandingkan dan

berkompetisi, bahkan dapat melahirkan konflik dengan kelompok lain (Direnzo dalam Afif, 2012: 20).

17

hubungan politik yang terjalin di antara orang Mentawai dan orang luar. Hasil dari proses

hubungan yang dibangun antaretnik menjadikan setiap kelompok berusaha mendefinisikan

identitas etnik mereka. Menurut Wallerstein (dalam Kaufert, 1977: 127) identitas etnik

dimaknai sebagai suatu produk dari self-definition dari anggota kelompok (in-group) dan

juga definisi yang diterima dari anggota kelompok lain di luar (out-group). Adapun praktik

aktual dari etnisitas ini ditentukan oleh posisi relatif dari kekuasaan (Lewellen, 2002: 112)

yang terbentuk melalui relasi antarkelompok yang ada. Tidak hanya itu etnisitas juga

menandai relasi marjinalitas, pusat dan pinggiran, dalam konteks perubahan bentuk dan

sejarah (Barker, 2005). Etnik minoritas seperti Mentawai, berusaha melakukan kontrol atas

identitas mereka untuk mendefinisikan diri dengan cara-cara mereka sendiri. Mendefinisikan

diri dalam istilah-istilah positif merupakan hal yang mungkin paling penting dilakukan

(Ritzer, 2003), bahkan dalam etnik yang sama. Ini dikarenakan individu cenderung memberi

evaluasi positif terhadap kelompok sendiri dari pada untuk kelompok lain yang dalam teori

kategorisasi, proses tersebut disebut stereotyping dan self-stereotyping (Hogg dkk, dalam

Afif, 2012: 27). Hal itu menunjukkan bahwa usaha atau cara-cara yang dilakukan tersebut

bersifat selektif.

Peran aktor sangat penting dalam menyeleksi, memproduksi makna, dan sekaligus

menciptakan pertentangan dalam kehidupan sosial. Kemudian dengan bekal serangkaian pola

yang diinternalisasikan itu subjek menggunakannya untuk memaknai dunia sosialnya

(Bourdieu, 1994) yang senantiasa berubah. Ini dimungkinkan karena setiap manusia

merupakan agen-agen aktif dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Maksudnya,

semua aktor sosial banyak mengetahui kondisi-kondisi dan bermacam konsekuensi atas apa

yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana ditekankan Giddens (2003:

347) bahwa aktor terus berusaha mengetahui apa yang terjadi dalam aktivitas keseharian

kehidupan sosial mereka dan agen berarti karena ada kekuasaan, yang dengan adanya

tindakan akan dapat mengubah situasi.

Keterkaitan identitas dengan kekuasaan juga menjadi perhatian ahli lain. Misalnya

menurut Stuart Hall (dalam Barker, 2005), identitas menjadi subjek dari permainan sejarah18,

18

Sehubungan dengan ikutnya sejarah dalam membentuk identitas masyarakat pendukungnya dapat kita

pahami, orang-orang di Asia Tenggara dalam sejarahnya mendapat dua pengaruh kebudayaan besar yaitu

India dan Cina. Pengaruh tersebut telah mewarnai kebudayaan masyarakat di kawasan tersebut dan

mempengaruhi sejarah pembentukan identitas mereka. Komunitas Cina di kota-kota pesisir Jawa misalnya,

mereka tinggal di perkampungan khusus yang lazim disebut pecinan telah membentuk komunitas sendiri

dengan identitas pecinannya. Sekalipun mereka telah berusaha untuk membaurkan diri dengan kebudayaan

Jawa (Lohanda, 1994:57), namun mereka tampil dengan identitas pecinannya. Jadi, agama, latar belakang

18

kebudayaan, dan kekuasaan secara terus menerus. Identitas berubah menurut bagaimana

subjek ditunjuk, direpresentasikan, dan dibangun oleh identitas yang beragam dan terpecahpecah (Barker, 2005). Oleh karena itu, identitas bukanlah suatu yang tunggal dan tetap.

Identitas dibentuk berdasarkan aspek kebudayaan yang berhubungan langsung dengan proses

pembentukan identitas itu sendiri sebagai suatu yang dikonstruksi (Berger dan Luckmann,

1990; Eriksen, 1993; Kipp, 1993; Sarup, 1999; Piliang, 2002; Hall dalam Barker, 2005).

Oleh karenanya identitas selalu memberikan ruang yang terus menerus dapat ditafsirkan

sesuai dengan kepentingan individu atau kelompok dalam kehidupannya.

Dalam kehidupan sehari-hari, identitas mungkin mengacu pada keunikan individu

sebagai suatu kelompok sosial (Eriksen, 1993: 156). Menurut Hall (dalam Barker, 2005)

identitas itu terdiri dari identitas diri dan identitas sosial. Identitas tentang diri dan sosial

tersebut merupakan konsep tentang diri kita dan tentang relasi kita dengan orang lain sebagai

suatu proses menjadi. Oleh karena itu identitas sosial merupakan persoalan kategorisasi diri

yang ditandai proses pengendalian lingkungan dengan cara mengelompokkan objek-objek ke

dalam satuan sosial tertentu, sehingga proses identifikasi diri dan kelompok dapat

berlangsung lebih mudah (Brewer dalam Afif, 2012: 37). Giddens (2003) berpendapat,

identitas merupakan cara berpikir tentang kita. Hanya saja, pikiran tentang diri kita dapat

berubah dari satu situasi ke situasi yang lain menurut ruang dan waktunya. Oleh karena itu,

identitas bersifat situasional (Nagata, 1974; Kaufert, 1977; Eriksen, 1993; Picard dalam

Maunati, 2004). Sejalan dengan pendapat yang berhubungan dengan cara berfikir tentang

kekitaan yang situasional dan dinamis tersebut, sebagaimana yang disebutkan Barker (2005:

171), identitas merupakan konstruksi diskursif yang maknanya dapat berubah menurut ruang,

waktu, dan pemakaian. Artinya, makna yang dibangun dipengaruhi oleh berbagai hal yang

terjadi di masyarakat dan makna akan selalu berhubungan dengan realitas sosial dan

kekuasaan.

Makna tidak hanya sesuatu yang diterima dari generasi-generasi sebelumnya,

melainkan dipengaruhi dan dibentuk oleh manusia secara aktif dalam konteks sosial yang

mengandung kekuasaan. Pemahaman terhadap proses konstruksi makna menjadi hal yang

pokok dalam studi ini, karena persoalan identitas juga menyangkut pemaknaan yang

berkaitan dengan pelabelan, pengkategorian dan pengidentifikasian. Orang Mentawai

sebagai individu atau kelompok cenderung membuat pengkategorian dunia sosial secara

etnik, sejarah dan lingkungan geografis dapat memberi kekhasan yang menjadi penanda identitas budaya

pada kelompok tertentu.

19

tegas, seperti ‘kita’ dan ‘mereka’. Dalam relasi sosial pengidentifikasian di sini sebenarnya

berkaitan dengan cara memandang hubungan ‘kita’ dan ‘mereka’, tidak hanya dalam relasi

etnik yang berbeda tetapi juga relasi di dalam etnik yang sama. Dengan demikian, identitas

berkaitan dengan penafsiran-penafsiran terhadap 'yang Lain'.

Sehubungan dengan hal tersebut menurut Eriksen (1993: 117), identitas etnik dibangun

sesuai dengan situasi yang ada dan disusun dalam hubungannya dengan sejumlah others.

Dalam relasi dengan kelompok lain (other), penguatan dan peneguhan identitas akan

muncul, karena pengelompokan ‘kita’ dan yang ‘bukan kita’ selalu hadir melalui relasi-relasi

yang dibangun. Di Mentawai misalnya, ada kata Simattawai (orang Mentawai) dan Sasareu

(orang luar) yang menunjukkan pengelompokan seperti itu (Delfi, 2005)19. Binary opposition

demikian juga tampak dari pengelompokan untuk orang Mentawai di selatan yang disebut

Sakalagan dan orang di bagian utara menyebut kelompok mereka Sakalelegat. Sejalan

dengan yang dikemukakan oleh Calhoun (1994) dan Castells (2000), pembedaan ‘kita’ dan

‘mereka’ ada dalam semua kebudayaan. Prinsip ini yang kemudian mendasari praktik

eksklusi dan inklusi. Melalui pembedaan itu pula maka dikotomi-dikotomi, pertentangan dan

diskriminasi juga ada (sengaja dibuat) antara ‘kita’ dan ‘mereka’, karena dunia sosial sudah

dikategorikan secara berbeda.

Cara orang untuk melihat identitas-identitas kultural sebagai konstruksi sedemikian

pun merupakan cara yang mungkin digunakan untuk memperkuat identitas pada saat suatu

kelompok sedang menghadapi ancaman dari luar (Eriksen, 1993; Maunati, 2004), termasuk

ancaman budaya kelompok dominan, maupun ancaman global. Pembedaan tersebut semakin

dipertegas dengan usaha mereka-ulang identitas atau bahkan juga menciptakannya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Friedman (1990: 323), dampak kuat dari pasar global

melalui komodifikasi kebudayaan bukannya melahirkan keseragaman, tetapi justru

sebaliknya memunculkan identitas kultural yang direka-ulang dalam interaksi antara yang

global dan yang lokal. Seringkali suatu yang dikatakan lokal oleh kelompok tertentu, boleh

jadi merupakan hasil proses reka-ulang yang kemudian dengan sengaja ditonjol-tonjolkan

sehingga seolah-olah sifatnya ‘partikularistik’.

Lokalitas selalu muncul dari praktik-praktik subjek lokal dalam lingkungan sekitarnya

yang spesifik dan subjek-subjek lokal tersebut terlibat dalam aktivitas sosial dari produksi,

19

Bagi orang Minangkabau juga ada pengelompokkan ‘urang awak’ dan yang ‘bukan urang awak’, dan bagi

orang Batak juga ada ‘halak kita’ dan yang ‘bukan halak kita’ yang menunjukkan bahwa masing-masing

etnik membedakan diri mereka dengan etnik lain di luarnya.

20

representasi, dan reproduksi (Appadurai, 2005: 195-198). Perlu diketahui, subjek-subjek

lokal ini bukanlah individu-individu, melainkan aktor sosial kolektif melalui mana individuindividu memberi makna holistis dari pengalaman-pengalaman mereka (Castells, 2000: 10).

Produksi lokalitas yang dilakukan aktor sosial erat terkait dengan media dan teknologi

komunikasi global. Jika ada masalah muncul dan menjadi perhatian yang dominan, misalnya

gagasan nasionalisme dan nation-state, demokrasi, human rights (indigenous rights) menjadi

bagian dari persoalan global, maka produksi lokalitas menjadi sesuatu yang bersifat global

(Appadurai, 2005). Jadi perubahan-perubahan di tingkat lokal, nasional dan internasional

(global) dapat mempengaruhi produksi lokalitas di berbagai tempat, tidak terkecuali di

Mentawai.

Interaksi antara yang lokal, nasional dan global dalam produksi lokalitas akan

memunculkan sesuatu yang dipandang ‘khas’ (partikularistik) dan kemudian dijadikan

sesuatu yang dapat diklaim sebagai milik ‘kita’ dan bukannya milik ‘orang lain’. Sőkefeld

(2001) menyebutkan bahwa identitas berarti juga suatu klaim. Klaim-klaim tersebut terkait

dengan cara-cara pengelompokan yang melibatkan tindak eksklusi dan inklusi yang

didasarkan pada konsep kesamaan dan perbedaan (Simatupang, 2006: 78). Umumnya ke

dalam kelompok sendiri orang berupaya melakukan tindak penyamaan dan ke luar

kelompoknya melakukan tindak pembedaan. Pengelompokan ‘kita’ dan ‘mereka’ dapat

dipengaruhi dan ditentukan juga oleh kesamaan daerah asal, kelompok etnik dan agama.

Agama yang dianut oleh ‘kita’ dan yang dianut oleh others bahkan mampu

memisahkan orang-orang yang satu etnik sekalipun. Banyak orang (menjadi) Melayu yang

dikenal sekarang di Kalimantan, termasuk orang Kutai dulunya juga dianggap orang Dayak

(Maunati, 2004:61). Mayoritas orang Melayu di Kalimantan pada dasarnya pun merupakan

orang Dayak yang kemudian masuk Islam (Avé dan King dalam Maunati, 2004:61-62). Hal

yang sama juga terjadi pada orang Batak Karo yang mengubah identitas etnik Karonya

menjadi Melayu setelah mereka masuk Islam (Kipp, 1999). Agama menyebabkan sebagian

orang menjadi other di dalam kelompok etniknya sendiri dan sebaliknya juga bisa

menjadikan sebagian orang di luar kelompok etniknya yang semula other menjadi ‘kita’. Hal

demikian menunjukkan bahwa identitas dapat terus berlangsung karena agama dan begitu

juga sebaliknya (Babcock, 1989). Adapun penanda identitas budaya bisa saja berasal dari

21

suatu kekhasan yang terdapat pada praktik-praktik keagamaan dari kelompok tertentu 20 yang

sangat mungkin pula mengalami berbagai perubahan.

Perubahan-perubahan itu tidak dapat dilepaskan dari politik permainan identitas yang

dimanifestasikan dalam bermacam aktivitas pada ruang dan waktu tertentu. Sebagai sesuatu

yang setiap saat dapat berubah, konsep identitas bisa dipandang sebagai usaha yang tiada

akhir dan terus berkelanjutan. Dengan demikian, identitas bukan merupakan sesuatu yang

final, statis dan succeed, melainkan sesuatu yang tidak pernah sempurna (Hall dalam Barker,

2005). Sebagai sesuatu yang tidak sempurna, identitas memerlukan media untuk terus

tumbuh dan berkembang, sehingga pemaknaan-pemaknaan identitas terus mengalami

perubahan. Makna identitas Kulit Hitam atau Afrika misalnya, terus menerus berubah

berkaitan dengan politik yang selalu diartikulasi ulang dan direkaulang (Kanneh, 1998).

Makna identitas Tionghoa Indonesia juga terus berubah (Afif, 2012), dan demikian juga

halnya dengan identitas Dayak (Maunati, 2004) dan identitas Bali (Dwipayana, 2005).

Meskipun pemaknaan identitas dapat berubah, namun kebudayaan menjadi media dalam

penandaan dan pelestarian identitas di dalam kelompok dan untuk membedakannya dengan

kelompok lain.

Identitas sebagai konstruksi sosial hadir dalam representasi kultural dan akulturasi,

sehingga tidak mungkin eksis di luar itu (Barker, 2005). Dengan hadirnya identitas dalam

representasi budaya dan akulturasi, tafsiran-tafsiran mengenai identitas pun tidak pernah

berhenti dan tidak mungkin final. Itu membuktikan bahwa tafsiran tentang identitas akan

terus diperbaharui di dalam wacana sejarah dan kebudayaan (Piliang, 2002). Wacana

kebudayaan bisa beraneka ragam dan sangat mungkin saling bertentangan. Wacana tertentu

bahkan dapat menjadi dominan atau sebaliknya bergantung pada ada atau tidaknya

kekuasaan pendukungnya.

E. 1. 2. Wacana, Kekuasaan dan Perlawanan

Untuk memahami wacana21 identitas dalam kaitannya dengan relasi kekuasaan di sini

digunakan sudut pandang Foucault (1980) tentang wacana sebagai sistem representasi yang

mereproduksi objek-objek pengetahuan. Oleh karena itu, tidak ada objek yang memiliki

makna di luar wacana (Foucault, 1980). Maksudnya, segala sesuatu itu bermakna karena

diwacanakan. Menurut Foucault wacana selain berfungsi mendefinisikan (termasuk

20

21

Misalnya kita mengenal adanya kelompok Muslim Bali, Hindu Bali, Hindu Jawa, dan Muslim Sasak.

Wacana adalah terjemahan dari kata discourse dalam bahasa Inggris. Secara etimologi istilah ini berasal dari

dua kata dalam bahasa Latin: dis dan curere. ‘dis’ berarti ‘dalam arah yang berbeda’ dan ‘curere’ berarti

berlari (Cavallaro, 2001: 163).

22

identitas), juga memiliki kemampuan untuk membatasi dan mengeksklusi cara-cara lain di

luar wacana yang berlaku. Melalui eksklusi, hal-hal tertentu dikeluarkan dari anggapan

sebagai suatu yang nyata dan layak diperhatikan. Apa yang nyata dan yang layak merupakan

hasil konstruksi, sehingga wacana akan menghasilkan pemaknaan yang berbeda. Sebagai

contoh, bagi orang Mentawai di bagian selatan, laggai dimaknai ‘kampung’, sedangkan bagi

orang Siberut22, laggai dimaknai sebagai kemaluan laki-laki. Oleh karena itu dianggap 'kotor'

jika kata itu disebut-sebut sehingga tidak layak untuk dijadikan nama pengganti desa.

Makna-makna yang berbeda tersebut dapat berubah jika relasi kekuasaan berubah,

karena setiap wacana tidak dapat dilepaskan dari kepentingan dan kekuasaan (Foucault,

1980; Alam, 1999). Kekuasaan (power) adalah kemampuan untuk menstruktur tindakan

orang lain ke dalam bidang tertentu dan selalu diproduksi dalam relasi (Foucault, 1972: 427).

Sebagai strategi, kekuasaan itu dipraktikkan dalam hubungan antarindividu di dalam

masyarakat dan dinegosiasikan melalui interaksi. Dalam suatu konteks sosial, wacana

memiliki kekuatan untuk menyusun dan mempengaruhi pemahaman pelaku (kita) tentang

realitas, termasuk gagasan tentang identitas kita. Oleh karena itu, realitas merupakan suatu

yang dikonstruksi.

Persoalan identitas sebagaimana juga wacana tentang kebudayaan, berkaitan dengan

kepentingan dan kekuasaan.

Kekuasaan mendukung wacana-wacana tertentu menjadi

wacana dominan, sementara itu, wacana lainnya akan ‘terpinggirkan’ (marginalized) atau

‘terpendam’ (submerged) (Alam, 1999: 8; Eriyanto, 2001: 77). Wacana tentang kebudayaan

di dalam masyarakat yang beragam sangat memungkinkan untuk saling bertentangan.

Sebuah wacana yang besar bisa terdiri dari bermacam sub wacana yang tidak saja saling

berhubungan tetapi juga saling berkontestasi untuk mencapai pengakuan akan 'kebenaran'.

Di sini lah pentingnya untuk memahami keterlibatan 'subjektivitas' dalam wacana

sebagaimana ditenggarai oleh Alam (1999) karena menjadikan kita dapat melihat setiap

wacana tentang kebudayaan tidak terlepas dari kekuasaan dan beragam kepentingan.

Kepentingan individual atau pun kelompok akan tampak dari adanya usaha untuk menelusuri

22

Kata Siberut dan Sabirut di dalam tulisan ini digunakan secara bergantian. Istilah ini untuk merujuk pada

nama pulau, orang-orang yang mendiami Pulau Siberut dan kumpulan orang-orang yang dianggap berasal

dari Lembah Siberut. Lembah Siberut adalah salah satu lembah di pesisir timur Pulau Siberut yang di Pulau

Siberut sendiri dikenal sebagai Sabirut atau orang Sabirut. Sedangkan dalam relasinya dengan orang-orang

di luar Pulau Siberut, seperti orang di Pulau Sipora dan Pulau Pagai mereka menyebut orang Siberut atau

Sabirut untuk merujuk semua penghuni Pulau Siberut. Dalam konteks pemakaian oleh orang-orang Pulau

Pagai dan Sipora istilah Siberut dan Sabirut merujuk pada nama pulau Siberut dan semua penghuni Pulau

Siberut.

23

sejarah yang sama atau disama-samakan, termasuk sejarah asal-usul. Kepentingan lain

adalah tindak penyamaan dan upaya untuk mengklaim ‘sesuatu’ sebagai identitas mereka

merupakan usaha yang bersifat selektif dan politis, dimana aktor melakukan pilihanpilihannya. Adapun pilihan-pilihan merujuk pada eksternalitas yang telah diinternalisasi oleh

agen (Bourdieu, 1994). Oleh karena itu penting untuk memahami mengapa pembedaanpembedaan yang terkait dengan pengalaman itu dimunculkan dalam wacana dan apa tujuan

(kepentingan) tertentu di balik tindakan pewacana.

Berkaitan dengan usaha yang selektif dan politis dalam wacana identitas dapat kita

lihat misalnya mengenai isu pengukuhan lokalitas melalui pilihan untuk mengusung nama

laggai sebagai pengganti desa. Mengapa laggai yang dipilih oleh para pengusungnya, bukan

pulaggajat seperti yang lazim digunakan orang Mentawai di Siberut? Usaha mengusung

nama yang dianggap paling tepat dan layak untuk sistem pemerintahan yang akan digunakan

di Mentawai mengandung perdebatan. Dalam perdebatan itu orang-orang berusaha

membangun klaimnya masing-masing dengan cara mencari atau menelusuri asal-usul yang

sama, nenek moyang, nilai-nilai luhur, maupun tradisi yang sama (disamakan atau yang

dibayangkan sama). Pada akhirnya, tindak penyamaan itu akan memunculkan ide tentang

pembedaan antara siapa yang 'orang asli' dan siapa yang 'pendatang'. Usaha tersebut dapat

dikatakan merepresentasikan padangan subjek.

Melalui usaha tindak penyamaan dan pembedaan itu dapat dipahami bahwa di antara

dua atau lebih entitas sosial menunjukkan suatu hakikat identitas yang dibangun bersifat

relasional (Simatupang, 2006), kendati tindak penyamaan dan pembedaan itu dapat muncul

hanya karena dibayangkan. Dengan dibayangkan, identitas komunitas tersebut sesungguhnya

bukan merupakan penemuan, melainkan hasil suatu proses yang berisi usaha anggota

komunitas yang bagi sebagian besar orang mungkin tidak saling mengenal (Anderson, 2002).

Mereka juga tidak saling bertatap muka, bahkan tidak pernah saling mendengar satu sama

lain untuk mendefinisikan diri mereka sebagai anggota suatu komunitas yang lebih besar

(Anderson, 2002). Perlu dicermati bahwa tidak semua tindak penyamaan dan pembedaan

tersebut dapat dilakukan hanya dengan dibayangkan saja. Hal ini dikarenakan globalisasi

juga mempermudah tersedianya ruang untuk konstruksi identitas, dimana pertukaran barang

ataupun simbol menjadi lebih leluasa. Ditambah lagi, perkembangan teknologi transportasi

dan komunikasi membuat pertemuan berbagai kebudayaan semakin mudah terjadi, termasuk

untuk penyebaran wacana tertentu seperti wacana indigenous rights.

24

Melalui pertemuan beragam budaya, pengalaman dan proses belajar tentang relasi

dapat berlangsung. Menurut Horowitz (1981) proses belajar juga turut berperan membentuk

identitas etnik. Proses itu menguatkan pandangan Hall (Piliang, 2001) bahwa identitas

didefinisikan sebagai cara sebuah kebudayaan menafsirkan posisi dirinya di dalam rentang

sejarah dan dalam relasinya dengan kebudayaan lain. Penafsiran tersebut merupakan upaya

bagaimana kita memandang diri kita tidak sama atau boleh jadi dipertentangkan dengan yang

lain. Artinya, identitas dapat dilihat dalam kaitannya dengan praktik resistensi karena

identitas dapat dimunculkan untuk melawan kelompok tertentu (Castells, 2000; Eriksen,

1993; Wolfers, 2010), walaupun cara perlawanan bisa berbeda-beda (khusus). Hal ini dapat

terjadi, karena sifat dinamis dari konstruksi identitas. Melawan kelompok luar dengan

menekankan pada perbedaan yang dimiliki oleh satu etnik merupakan fokus perhatian dari

politik identitas yang dimaksud. Sebagaimana dikemukakan Heller (dalam Abdilah,

2002:16) politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatiannya terletak pada

penekanan perbedaan sebagai kategori politik yang utama.

Penekanan pada perbedaan antara kelompok 'kita' dengan others juga dapat muncul

atau bermakna sebagai sebuah kekhawatiran atau ketakutan. Itu menunjukkan terminologi

identitas ditempatkan pada posisi defensif karena ada perasaan terancam. Seperti halnya

kekuasaan (power), identitas juga dapat digunakan untuk melawan kelompok lain

(dipandang lain), sekalipun kelompok-kelompok itu sebenarnya memiliki latar belakang

etnik yang sama. Dengan demikian perlawanan pada dasarnya adalah hubungan defensif.

Ini dapat terjadi dalam situasi dimana bentuk-bentuk kekuasaan budaya tersebut muncul dari

suatu sumber yang jelas-jelas dialami sebagai sesuatu yang bersifat eksternal dan sebagai

liyan (Bannet dalam Barker, 2005: 359). Dalam studi ini misalnya, wacana Nagari di

Sumatera Barat sebagai salah satu wacana penting di era Otonomi Daerah, menjadi suatu

yang bersifat eksternal dan sekaligus liyan bagi Mentawai. Oleh karena itu, perlawanan akan

muncul ketika sesuatu yang dianggap liyan atau kolektivitas liyan (Minangkabau) akan

mengalahkan kolektivitas kelompok sendiri (Mentawai).

Perlawanan atau resistensi dalam pandangan Foucault (1982: 30) bisa muncul dalam

tiga bentuk, yaitu perlawanan atas dominasi (etnik, agama, dan kelas), perlawanan atas

eksploitasi yang memisahkan individu dari apa yang diproduksinya, dan perlawanan atas

subjektivitas. Subjek adalah hasil bentukan struktur yang berdampak pada pola pemikiran

yang dualistis, cenderung mengeksklusi yang lain (Kristiatmo, 2011). Tindak eksklusi dalam

wacana dilakukan melalui kata-kata yang penggunaannya dianggap tabu (misalnya

25

pembagian antara apa yang dianggap wajar dan tidak) (Foucault, 1981: 52). Wajar dan tidak

wajar, benar dan tidak benar, boleh dan tidak boleh, layak dan tidak layak merupakan

kategori buatan manusia yang menjadi subjek, karena adanya praktik pembagian yang

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Subjek menciptakan klaim kebenaran melalui

ucapan dan teks dalam memaknai realitas sosial. Klaim kebenaran diciptakan sebagai bentuk

bekerjanya kekuasaan sebagai wacana yang dapat mempengaruhi praktik-praktik sosial.

Perlawanan itu dapat juga dilakukan dengan memunculkan wacana lain, yakni wacana

yang bertentangan dengan wacana dominan (doxa) dari kelompok tertentu. Baik wacana itu

dilakukan melalui wacana tulis maupun wacana lisan. Menurut Bourdieu (dalam Fashri,

2007: 124), kelompok yang memiliki wacana dominan (doxa) akan lebih leluasa dalam

memaksakan visi dan normanya kepada kelompok yang tidak dominan (subordinat).

Dominasi dengan cara-cara pemaksaan visi maupun norma mengakibatkan kelompok yang

tidak dominan juga berwacana untuk melakukan perlawanan terhadap wacana dominan.

Berarti wacana yang mereka bangun menjadi wacana perlawanan.

Menurut Foucault (1982), walaupun kekuasaan tersebut tidak tampak, ia selalu akan

memunculkan peluang untuk resistensi sebagai bagian dari relasi kekuasaan. Oleh Bourdieu

(1992: 170), kekuasaan yang tidak tampak ini disebut sebagai simbolic power yang bekerja

dengan penggunaan simbol-simbol secara halus. Kekuasaan yang mengambil bentuk yang

halus ini hampir tidak dikenali (misrecognition) oleh kelompok yang didominasi, namun

sesungguhnya bentuk ini menyembunyikan praktik dominasi (Bourdieu, 2001:1). Ini bisa

dalam bentuk bahasa, karena bahasa adalah salah satu instrumen penting dalam praktik

pewacanaan yang bisa hadir dalam semua arena sosial. Dalam melihat hubungan kuasa dan

bahasa, salah satunya melalui cara penciptaan realitas melalui bahasa yang merupakan

bentuk kuasa yang paling halus, dan inilah yang dimaksud Bourdieu sebagai simbolic power

(Aunullah, 2006: 5). Pewacanaan yang dilakukan dalam melawan wacana lain berhubungan

dengan penafsiran masing-masing pewacana dalam mengonstruksi makna tentang sesuatu.

Makna ada dalam suatu produksi sosial dan suatu praktik yang mengandung pertentangan

sosial (Hall dalam Eriyanto, 2001: 37). Pemaknaan tentang identitas seringkali juga

berkaitan dengan hal yang bersifat politis. Oleh karena itu, perubahan-perubahan politis yang

terjadi ikut mempengaruhi pewacanaan identitas itu sendiri. Wacana menjadi sebuah praktik,

ketika sesuatu itu memproduksi yang lain, baik dalam bentuk gagasan, konsep maupun

tindakan.

26

Sejumlah wacana juga dapat terhimpun menjadi suatu akumulasi konsep ideologis

yang didukung oleh tradisi, kekuasaan, lembaga dan berbagai macam modus penyebaran

pengetahuan (Foucault, 1980). Kekuasaan itu tidak dirumuskan sebagai kekuatan pengendali

yang terpusat karena kekuasaan tersebut tersebar pada semua level bangunan sosial,

kekuasaan bersifat generatif, yakni merupakan produksi dari relasi sosial dan identitas

(Foucault dalam Barker, 2005: 21). Dengan demikian dapat dipahami, kekuasaan juga

merupakan proses yang melibatkan agensi, wacana dan praktik yang mengalir dari bawah ke

atas (Foucault dalam Agger, 2003: 283). Selain itu, kekuasaan juga menunjukkan relasi

antaraktor (subjek) yang juga bisa berubah. Oleh karena itu dapat dipastikan, wacana

identitas dapat berubah dan dapat diubah bergantung pada konteksnya: kekuasaan dan

kepentingan yang bermain di belakangnya. Dalam kajian ini, keseluruhan rangkaian dari

proses negosiasi, perebutan klaim kebenaran dalam praktik pemaknaan dan bagaimana

subjek direpresentasikan, dilihat sebagai bangunan diskursif.

Wacana identitas (ke-Mentawai-an) di sini dikaji melalui konsep kekuasaan dan juga

praktik sosial. Ke-Mentawai-an berhubungan dengan kekuasaan, dan orang yang memiliki

kuasa membangun wacana yang dapat mensubordinasikan kepentingan yang lain, contohnya

pembangunan nasional. Dengan alasan kepentingan nasional yang merupakan kepentingan

kelompok dominan, wacana pembangunan yang dibangun oleh pemerintah dan lembagalembaga lain telah mensubordinasikan kepentingan rakyat (Abdullah, 1999: 23). Pada saat

wacana dominan menguasai pasar, ia pun memiliki otoritas untuk mendefinisikan the Other

(Bourdieu, 1992). Sejauh mana wacana dominan ingin dipertahankan oleh kelompok

tertentu, kelompok lain berupaya menggugatnya (melawan). Seperti halnya kekuasaan,

perlawanan terhadap kekuasaan juga ada di mana-mana (Foucault, 1982; Ritzer dan

Goodman, 2008). Dengan demikian, kekuasaan tidak hanya ada di antara para elit,

kekuasaan juga ada di antara orang kebanyakan yang aktif membangun wacana-wacana

perlawanan. Selama masih ada kekuasaan, perlawanan pun akan selalu ada seperti apa pun

bentuknya, terutama di saat negosiasi tidak berjalan.

Berkenaan dengan persoalan identitas, perlawanan dan kekuasaan ini Castells (2000)

menjelaskan bahwa konstruksi sosial dari identitas selalu muncul dalam sebuah konteks yang

ditandai oleh hubungan-hubungan kekuasaan. Terkait persoalan itu, lebih jauh lagi Castells

mengajukan tiga bentuk dan asal-usul dari bangunan identitas, yaitu: 1) Identitas yang sah

(legitimizing identity) yang diintrodusir oleh institusi dominan masyarakat untuk meluaskan

dan merasionalkan dominasi mereka, contohnya otoritas dan dominasi; 2) Identitas

27

perlawanan (resistance identity) ditimbulkan oleh aktor-aktor yang dalam situasi atau kondisi

yang direndahkan martabatnya atau distigmatisasi oleh logika dominasi, contohnya politik

identitas; dan 3) Identitas proyek (project identity), yakni ketika aktor sosial atas dasar

budaya material mana pun tersedia bagi mereka untuk membangun identitas baru yang

meredifinisi posisi mereka di dalam masyarakat, contohnya feminism (2000: 7-8). Asal-usul

dan bentuk bangunan identitas yang ditandai oleh relasi kekuasaan tersebut tidaklah bersifat

kaku, melainkan sangat dinamis. Oleh karena itu, sangat memungkinkan jika resistance

identity tersebut juga dapat digunakan atau diubah menjadi project identity atau legitimizing

identity diubah menjadi resistance identity.

E. 2. Landasan Teori

Signifikansi teoritis penelitian ini berusaha melihat hubungan kekuasaan dan

bagaimana kekuasaan dijalankan oleh aktor-aktor dalam mengkonstruksi ke-Mentawai-an.