Demokratisasi Relasi Sipil-Militer pada Era Reformasi di Indonesia

advertisement

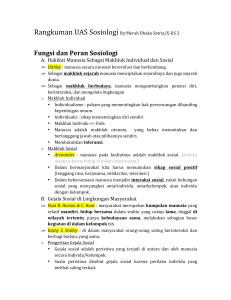

Edisi Cetak Lepas Versi Digital ISSN: 0852-8489 Demokratisasi Relasi Sipil-Militer pada Era Reformasi di Indonesia Penulis: Koesnadi Kardi Sumber: MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi , Vol. 19, No. 2, Juli 2014: 231-256. Dipublikasikan oleh: Pusat Kajian Sosiologi, LabSosio FISIP-UI MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi diterbitkan oleh LabSosio, Pusat Kajian Sosiologi Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia. Jurnal ini menjadi media informasi dan komunikasi dalam rangka pengembangan sosiologi di Indonesia. Redaksi MASYARAKAT mengundang para sosiolog, peminat sosiologi dan para mahasiswa sosiologi untuk berdiskusi dan menulis secara bebas dan kreatif demi pengembangan sosiologi di Indonesia. Email: [email protected]; [email protected] Website: www.journal.ui.ac.id/jsm Untuk mengutip artikel ini: Kardi, Koesnadi. 2014. “Demokratisasi Relasi Sipil-Militer pada Era Reformasi di Indonesia.” MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi , Vol. 19, No. 2, Juli 2014: 231-256. SK Dirjen Dikti Akreditasi Jurnal No. 80/DIKTI/Kep/2012 Demokratisasi Relasi Sipil–Militer pada Era Reformasi di Indonesia Koesnadi Kardi UPN “Veteran” Jakarta Email: [email protected] Abstrak Reformasi militer di Indonesia telah menghasilkan beberapa perubahan, baik kultural, struktural, doktrinal, maupun organisasional. Namun, perubahan-perubahan tersebut belum mencapai tataran yang fundamental terkait relasi sipil–militer yang demokratis dan bersandar pada supremasi sipil. Proses reformasi militer di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan demokratisasi relasi sipil–militer bergantung pada tatanan kelembagaan militer dalam kaitannya dengan kegigihan, arahan, dan inisiatif institusi sipil. Merujuk pada teori Peter D. Feaver tentang “agen prinsipal”, studi ini menunjukkan bahwa kurangnya koherensi dan keterpaduan lembaga sipil mengakibatkan reformasi militer di bawah kontrol sistem demokrasi di Indonesia masih bermasalah. Supremasi sipil di Indonesia nampaknya lebih mengandalkan “subordinasi sukarela” dari militer, dan bukan hasil dari kontrol sipil yang efektif terhadap militer. Kebijakan instruktif dan dasar hukum lantas menjadi dua hal yang penting untuk menghasilkan subordinasi penuh militer terhadap masyarakat sipil di dalam sistem demokratis. Argumentasi ini membantah studi-studi sebelumnya, terutama studi-studi berperspektif politik, yang cenderung menerima ide bahwa supremasi militer atas sipil dalam politik diperlukan untuk membangun negara-bangsa yang kuat dan mempertahankan konstitusi. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap beberapa tokoh kunci dalam institusi militer dan institusi sipil. Abstract Indonesia’s military reform resulted cultural, structural, doctrinal and organizational changes. But those changes are not fundamental enough to build democratic civil–military relation that relies on civilian supremacy. The process of military reform in Indonesia showed us that the success of democratization of civil–military relation depends on institutional setup of the military related to civilian institutions’ persistency, guidance, and initiative. This study used Peter D. Feaver’s theory of “principal-agent” to show that the lack of civilian institutions’ coherence and resoluteness caused persisting problems to the Indonesia’s military reform under democratic system. Civilian supremacy in Indonesia appears to be relied on “voluntary subordination” of the military rather than effective civilian control over the military. Hence, instructive policies and legal basis become very important to yield a complete subordination of the military to the civil within democratic system. This argument confronts the existing studies, especially those with political perspective, that tended to accept the idea that military supremacy in politics is needed to build a strong nation state and to uphold the constitution. This study uses qualitative method with data collected by interviewing some key figures in military and civilian institutions. Keywords: civil–military relation, democratic control, voluntary subordination, Indonesia 2 32 | KOESNADI K ARDI PE N DA H U L UA N Pertanyaan utama yang dibahas dalam tulisan ini adalah mengapa setelah sepuluh tahun reformasi berjalan di Indonesia relasi sipil–militer yang demokratis belum juga terwujud? Menurut saya, hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, kalangan sipil belum bisa mewujudkan militer yang profesional. Hal ini misalnya terlihat dari minimnya anggaran militer yang disetujui oleh DPR. Keterbatasan anggaran tersebut menyebabkan alutsista (alat utama sistem senjata) kurang, latihan kurang, kesejahteraan prajurit pun masih rendah, sehingga berujung pada kurang profesionalnya militer di Indonesia. Kedua, kepemimpinan dari kalangan sipil yang dinilai masih lemah. Fenomena yang terjadi di Indonesia memiliki ciri tersendiri karena sejarah pembentukan TNI didasarkan pada perjuangan untuk mengusir penjajah, bukan untuk meningkatkan karir dalam bidang militer. TNI banyak berjasa dalam penyelenggaraan negara— sebelumnya di bidang militer, kemudian di dalam politik, dan selanjutnya di bidang ekonomi, untuk tujuan menyejahterakan bangsa. Adapun di Amerika Serikat (AS), militer dibentuk oleh kebutuhan sipil untuk berkarir menjadi perwira militer yang profesional. AS juga tidak memiliki sejarah sebagai bangsa yang dijajah, sehingga pembentukan otoritas sipil terhadap militer di sana tidak mengalami hambatan yang signifikan dibandingkan dengan di Indonesia. Subordinasi voluntaristik TNI kepada otoritas sipil dalam sepuluh tahun terakhir ini bukanlah konsekuensi dari ruang delegatoris yang secara sengaja diberikan oleh institusi sipil, melainkan karena stagnasi prakarsa-prakarsa reformasi militer yang ditawarkan oleh institusi sipil. Stagnasi itu terjadi karena fragmentasi institusi sipil dan diversifikasi koalisi ad hoc antar-aktor di lingkaran dalam dan lingkaran luar. Konseptualisasi institusi sipil di Indonesia tentang institusi militer cenderung tidak beranjak dari konseptualisasi modern yang didasarkan pada kompetensi militer dalam penggunaan instrumen koersif, melainkan beranjak dari konseptualisasi historis yang kental mempertahankan sejarah dan kebiasaan selama bernaung di bawah sistem otoriter Orde Baru. Dalam perspektif teori principal-agents seperti dikemukakan oleh Feaver (2003:18), pengendalian sipil atas militer terjadi karena asimetri institusional, bukan asimetri informasi. Bersama dengan fragmentasi institusi-institusi sipil, asimetri institusional itu menyebabkan TNI dapat memperkokoh kepentingan M A S YA R A K AT Ju rna l Sosiolog i Vol. 19, No. 2 , Ju li 2014:231-256 DEMOKR ATISASI R ELASI SIPIL-MILITER | 2 33 institusinya untuk tetap mempertahankan otonomi pada konservativisme doktrin dan strategi militer maupun tradisionalisme postur pertahanan. Dalam beberapa persoalan tersebut, dinamika pengendalian institusi sipil atas militer merupakan pola agent without principal seperti diajukan oleh Feaver (2003:55). Secara politik, agent without principal dan voluntary subordination mengisyaratkan kerawanan, jika bukan ketidakstabilan, relasi sipil–militer di Indonesia. Secara sosiologis, supremasi sipil atas militer tidak mungkin dilakukan sebelum konsolidasi institusi-institusi sipil pada tataran ideologis dan kebijakan menjadi agenda prioritas. Konsekuensi temuan teoretis pada kebijakan reformasi yang ditujukan untuk memperkuat pengendalian institusi sipil atas militer adalah bahwa konsolidasi institusi sipil itu harus didorong dengan mengeluarkan militer dari lingkaran dalam. Wujud institusional dari keharusan itu adalah penempatan TNI di bawah Kementerian Pertahanan dan pembentukan Kepala Staf Gabungan. Upaya ini, seperti yang dikemukakan oleh Pion-Berlin sebagai civilianization pada sektor pertahanan, dilakukan tidak lain dalam kerangka demokratisasi relasi sipil–militer. Argumentasi ini sekaligus sebagai kritik terhadap studi sebelumnya, terutama yang didominasi studi berperspektif politik dan sejarah, yang menempatkan supremasi militer atas sipil dalam politik sebagai suatu kewajaran (lihat Crouch 1985, 1998). Di samping itu, studi ini juga untuk menolak adanya keyakinan yang kuat dalam masyarakat bahwa militer harus berpolitik karena mereka merasakan kegagalan beberapa pemimpin sipil setelah era kemerdekaan 1945, dan hanya melalui kekuatan militerlah stabilitas suatu bangsa akan dapat diwujudkan guna mengatasi kekacauan politik. M E T O DE PE N E L I T I A N Studi ini didasarkan pada hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan survei. Melalui metode wawancara, subjek penelitian akan menceritakan dan memberikan pendapat tentang pandangan, pengalaman, serta pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki terkait penelitian yang dilakukan. Wawancara dilakukan kepada representasi aktor-aktor yang merupakan bagian dari lingkaran dalam (Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI, dan DPR RI, terutama Komisi I) dan lingkaran luar (diwakili para M A S YA R A K AT Ju rna l Sosiolog i Vol. 19, No. 2 , Ju li 2014:231-256 234 | KOESNADI K ARDI aktivis LSM, media massa, ormas/parpol, dan akademisi universitas serta lembaga-lembaga penelitian). Observasi dilakukan dengan mengikuti proses yang ada di kementerian atau satuan yang sedang diteliti. Sementara itu, survei dilakukan untuk memperoleh data tentang persepsi terhadap calon pemimpin masa depan TNI yang ada di SESKO TNI dan mahasiswa Universitas Pertahanan (Unhan) dalam memahami proses relasi sipil–militer, termasuk hubungan TNI dengan supra dan infra. Total responden penelitian ini adalah 51 orang, terdiri atas 30 orang di SESKO TNI yang berasal dari tiga angkatan berpangkat letkol dan kolonel dan 21 orang di Unhan yang berasal dari kalangan sipil dan militer. Responden dalam metode survei ini merupakan pemimpin masa depan di militer, sehingga akan mewarnai kebijakan pertahanan dan militer di masa yang akan datang PE N G E N DA L I A N DE M O K R AT I S ATA S M I L I T E R Pada prinsipnya pembahasan tentang pengendalian demokratis atas angkatan bersenjata berkaitan erat dengan siapa yang menjaga penjaga (who guards the guardians). Ketentuan ini sesuai dengan pemikiran klasik Romawi dari Juvelai dan Omnia Romae yang mengatakan bahwa demokrasi adalah supremasi sipil, termasuk terhadap komando angkatan bersenjatanya. Bagaimana sebenarnya pengendalian demokratis dan bagaimana pula dapat dikonseptualisasikan? Kita harus memahami bahwa pengendalian demokratis (democratic control) merupakan produk yang didasarkan pada sistem pemerintahan, politik, sejarah, dan kultur suatu bangsa. Oleh sebab itu, kita sadari bahwa tidak ada satu pun model demokrasi di dunia ini yang dikatakan paling baik atau paling tepat untuk diterapkan di suatu negara. Ada beberapa definisi tentang pengendalian demokratis yang perlu dipahami, antara lain: 1. Samuel P. Huntington (1957) menyatakan bahwa kontrol sipil (civilian control) harus melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kekuatan relatif sipil terhadap militer yang merupakan bentuk pengendalian, baik subjektif maupun objektif sipil. 2. Pemerintah Czech memandang bahwa pengendalian demokratis merupakan umpan balik dari proses manajemen terhadap militer yang disahkan oleh otoritas konstitusi, termasuk di dalamnya bagaimana mengumpulkan dan mengendalikan informasi untuk kepentingan operasi militer (Vlachová 2002). M A S YA R A K AT Ju rna l Sosiolog i Vol. 19, No. 2 , Ju li 2014:231-256 DEMOKR ATISASI R ELASI SIPIL-MILITER | 2 35 3. Pandangan Stevan Sarvas (1998:2), “Democratic control always implies civilian control, but civilian control not necesarilly democratic control.” Misalnya, “the political oversight of the Czech communist regime over the military forces was civilian control, but not democratic control”. 4. Chris Donnelly (2006) dari NATO mendefinisikan bahwa pengendalian demokratis adalah peran pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengarahkan kegiatan militer dan juga peran parlemen dalam memberikan pengawasan kepada militer dan pemerintah. Dari pemahaman di atas, pendapat Chris Donnelly nampaknya yang paling mendekati situasi dan kondisi di Indonesia. Namun demikian, pemahaman tersebut masih menyimpan sedikit perbedaan, terutama berkaitan dengan parlemen yang memberikan peran pengawasan kepada militer. Pengawasan yang dilakukan oleh DPR saat ini masih sebatas anggaran pertahanan dalam rangka mendukung kemampuan militer. Adapun untuk permasalahan lain, misalnya yang berkaitan dengan doktrin dan organisasi militer, sistem pengadaan alutsista, dan peningkatan kemampuan pertahanan, masih belum dikuasai oleh DPR. Kemampuan anggota DPR Komisi I terkait permasalahan tersebut masih sangat rendah. Pada relasi sipil–militer yang otoritarian, yang terjadi adalah tidak adanya kontrol sipil atas militer sehingga keberadaan pemerintahan sipil sering kali dilangkahi oleh militer. Kondisi ini sama seperti yang terjadi di Indonesia pada awal masa kemerdekaan. Peran tentara saat itu sangatlah besar dan terkadang tidak ada kontrol sipil atas operasi-operasi yang dilakukan. Seperti yang terjadi pada era 1950-an, Tentara Rakyat (sekarang TNI) sering kali melakukan perlawanan terhadap agresi asing ataupun gerakan pemberontakan tanpa komando Presiden (Sutoro 2002). Hal ini kemudian dilanjutkan pada era Orde Baru, namun dengan model supremasi yang berbeda. Berlakunya doktrin Dwifungsi ABRI telah menjadikan kekuatan militer benar-benar mendominasi aspek-aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Posisi militer sendiri secara ideal seharusnya berada di bawah kontrol sipil. Secara teoretis, kontrol sipil atas militer sebenarnya sangat sederhana. Bahwa seluruh keputusan pemerintah termasuk keputusan mengenai keamanan nasional, tidak bisa ditentukan secara sepihak oleh militer, melainkan harus didasarkan pada keputusan pejabat sipil M A S YA R A K AT Ju rna l Sosiolog i Vol. 19, No. 2 , Ju li 2014:231-256 236 | KOESNADI K ARDI yang telah dipilih secara demokratis. Keberadaan sipil sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan mencakup seluruh aspek kehidupan bernegara. Seluruh tanggung jawab yang diemban oleh militer berasal dari keputusan sipil yang telah didelegasikan oleh pemerintah sipil. Bahkan secara lebih rinci, relasi sipil–militer yang ideal sampai masuk ke dalam ranah keputusan perintah perang, termasuk pemilihan strategi pertahanan yang akan digunakan, bahkan juga penentuan waktu serangan militer. Sementara itu, militer telah didelegasikan untuk melaksanakan operasional militer di lapangan berdasarkan doktrin militer yang dimiliki, strategi militer yang ada, serta pengalaman dan kompetensi yang secara profesional dimiliki oleh militer. Namun, pada dasarnya seluruh peraturan yang dibentuk dan digunakan, akan disesuaikan dengan kebijakan kalangan sipil (Sutoro 2002). Penjelasan di atas semakin meyakinkan bahwa kekuasaan sipil seharusnya benar-benar dimaksimalkan atas kekuasaan militer. Hal ini juga berarti meminimalkan kekuasaan militer. Meskipun demikian, kekuasaan sipil sendiri terbentuk dari elemen-elemen yang berbeda dan secara otomatis memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula. Wajar jikalau hal ini menimbulkan konflik kepentingan yang berimbas pada adanya dominasi satu elemen sipil atas elemen sipil lainnya. Huntington (1981) membagi kontrol sipil menjadi tiga pola: kontrol sipil oleh lembaga pemerintah, kontrol sipil oleh kelas sosial, dan kontrol sipil secara konstitusional. Campbell (2009) kemudian menjelaskan bahwa keterlibatan militer dalam hubungannya dengan sipil secara demokratis ditandai oleh sebuah corporateness. Bentuk nyata yang dapat kita temui dari kata corporateness ini adalah bahwa militer memiliki otonomi profesional dan secara organisasional bukan organisasi politik. Namun demikian, militerlah pihak yang paling memiliki suara dalam keputusan yang menyangkut keamanan nasional. Selain itu, aspek penting lain yang juga menandakan corporateness militer adalah adanya otonomi yang dimiliki militer dari kalangan sipil. Hal ini berarti terbentuknya sebuah ikatan internal militer ataupun integritas, sehingga kepentingan personal di dalamnya dapat diminimalkan dengan karir untuk kepentingan institusi militer. Pengendalian demokratis atas militer melahirkan sejumlah instrumen yang dirumuskan melalui proses demokratis. Dengan sendirinya proses demokratis itu bermuara pada keberadaan institusiinstitusi politik (sipil) yang dapat berubah seiring proses demokrasi, M A S YA R A K AT Ju rna l Sosiolog i Vol. 19, No. 2 , Ju li 2014:231-256 DEMOKR ATISASI R ELASI SIPIL-MILITER | 2 37 misalnya pemilihan umum yang melahirkan susunan elit baru. Sementara itu, institusi militer bukan institusi yang lahir dari proses demokratis, tetapi lebih karena tuntutan keamanan nasional suatu negara. Oleh karena itu, pengendalian politik atas militer menjadi sangat penting. Tanpa pengendalian itu, transformasi dari rezim non demokratis menjadi rezim yang lebih demokratis tidak dapat disertai dengan perubahan di lingkungan militer. Pertanyaan yang pada mulanya muncul sebagai who guards the guardian pada akhirnya berubah menjadi how to control the guardian. Lebih dari itu, hal ini perlu karena perubahan rezim, khususnya akibat konstelasi politik tertentu, tidak menjamin kelangsungan nilai-nilai demokratis (Sarvas 1998), misalnya ketika pemerintahan demokratis justru digantikan oleh pemerintahan yang tidak demokratis. Pertanyaan “bagaimana mengendalikan para penjaga” memerlukan jawaban yang lebih konkret, baik terkait ruang lingkup maupun instrumen yang diperlukan untuk tetap terselenggaranya kendali demokratis. Instrumen-instrumen tersebut dapat berada pada tataran konstitusional (termasuk perundang-undangan), institusional, sampai operasional. Tentu diperlukan berbagai macam faktor pendukung atau prasyarat untuk dapat menunjang prinsip-prinsip yang telah diutarakan di atas. Berbagai prasyarat tersebut antara lain adanya kerangka konstitusi yang benar, parlemen yang berfungsi, pemerintahan sipil yang bisa mengatur, kekuasaan kehakiman, organisasi militer, masyarakat sipil yang matang, publik yang terdidik, elit militer dan elit politik yang profesional, serta pejabat publik yang percaya diri dan memiliki kompetensi yang cukup (Vlachová 2002:3). Menurut Pion-Berlin (2003:567), upaya demokratisasi relasi sipil– militer melalui penyusunan institusi yang menempatkan otoritas sipil pada kedudukan yang lebih tinggi daripada militer dapat mengacu pada empat prinsip penting. Prinsip pertama, memperkuat kehadiran kalangan sipil dalam mengatur persoalan pertahanan negara. Ini meliputi apa yang disebut oleh Pion-Berlin sebagai civilianization pada sektor pertahanan dengan mengangkat sejumlah besar kalangan sipil untuk ditempatkan mulai dari posisi Menteri Pertahanan, staf pendukungnya, hingga penasihatnya. Prinsip kedua, memperkuat Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebagai institusi negara yang merepresentasikan otoritas sipil dalam urusan pertahanan dan keamanan. Prinsip ini juga mengandaikan M A S YA R A K AT Ju rna l Sosiolog i Vol. 19, No. 2 , Ju li 2014:231-256 238 | KOESNADI K ARDI Kemenhan memegang tanggung jawab dalam mengorganisasikan kekuatan pertahanan serta menyiapkan tujuan-tujuan pertahanan, perencanaan, strategi, hingga doktrinnya (Pion-Berlin 2003:567). Prinsip ketiga, menurunkan otoritas militer secara vertikal. Otoritas militer berada di bawah Presiden dan dipisahkan melalui organisasi pertahanan yang dikendalikan kalangan sipil. Hal ini karena pemosisian otoritas militer secara langsung berada di bawah kekuasaan tertinggi negara (presiden) sama saja artinya dengan memberikan akses yang istimewa dan karena itu justru dapat membuat kekuasaan politiknya semakin besar. Otoritas vertikal militer yang besar juga dapat memperlemah posisi Kemenhan. Prinsip keempat dalam upaya demokratisasi relasi sipil–militer menurut Pion-Berlin adalah menjaga tetap terpisahnya kekuasaan militer. Unifikasi dan sentralisasi kekuasaan militer berdasarkan prinsip ini harus dihindarkan. Alasannya, menurut Pion-Berlin (2003:569) struktur kekuasaan militer yang terlalu sentralistik dapat meniadakan adanya kemungkinan perbedaan pandangan di antara staf militer, sehingga memperkecil pilihan-pilihan pertimbangan bagi Presiden dan Kemenhan dalam membuat kebijakan pertahanan. Gambar 1. Model Struktur Pertahanan Terbaik/Ideal Sumber: Pion-Berlin (2009:572) M A S YA R A K AT Ju rna l Sosiolog i Vol. 19, No. 2 , Ju li 2014:231-256 DEMOKR ATISASI R ELASI SIPIL-MILITER | 2 39 Model hubungan antar-aktor yang mengacu pada empat prinsip di atas dalam struktur pertahanan negara dapat ditunjukkan melalui Gambar 1. Model tersebut merupakan tipe paling ideal dalam menggambarkan relasi sipil–militer di suatu negara. Otoritas vertikal bersifat langsung dari Presiden kepada Kemenhan, yang merepresentasikan sipil, dan kemudian kepada masing-masing Kepala Staf Angkatan. Kepala Staf Gabungan hanya dapat memberikan masukan, baik kepada Kemenhan maupun kepada Kepala Staf Angkatan sehingga tidak memiliki garis komando secara langsung kepada staf militer. Dari sini terlihat bahwa institusi Kemenhan secara legal semakin diperkuat dengan memegang berbagai tanggung jawab urusan pertahanan, mulai dari doktrin, strategi, administrasi, dan fiskal. Di samping itu, desain ini juga mengandaikan adanya pemisahan antara unit militer dengan kepala negara yang dipilih oleh rakyat serta mempertahankan adanya pemisahan kekuasaan militer yang secara langsung berada di bawah garis komando Kemenhan. Beberapa negara di Amerika Latin telah menerapkan model ini, antara lain Chili, Brasil, Republik Dominika, Uruguay, dan Peru. Gambar 2. Tipe Struktur Pertahanan Terbaik Kedua Sumber: Pion-Berlin (2009:577) M A S YA R A K AT Ju rna l Sosiolog i Vol. 19, No. 2 , Ju li 2014:231-256 240 | KOESNADI K ARDI Model relasi sipil–militer berikutnya ditunjukkan melalui Gambar 2. Pada model ini, terdapat institusi unit militer gabungan antara Kemenhan dengan unit-unit militer. Dengan demikian, model semacam ini mengabaikan prinsip pentingnya melakukan pemisahan kekuasaan unit militer dengan mencegah adanya sentralisasi kekuasaan yang dipegang oleh Kepala Staf Gabungan. Desain ini, dengan demikian, juga dinilai kurang menggambarkan hubungan yang demokratis antara sipil dengan militer. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Pion-Berlin di Amerika Latin, contoh negara yang menerapkan model ini antara lain Argentina, El Savador, dan Guatemala. Gambar 3. Model Struktur Pertahanan Dualisme Komando Sumber: Pion-Berlin (2009:578) Model relasi sipil–militer lainnya, sebagaimana juga berlaku di Indonesia, dapat ditunjukkan melalui Gambar 3. Model ini dinilai M A S YA R A K AT Ju rna l Sosiolog i Vol. 19, No. 2 , Ju li 2014:231-256 DEMOKR ATISASI R ELASI SIPIL-MILITER | 2 41 sebagai model yang paling tidak demokratis. Model ini mengandaikan adanya dualisme komando yang dapat mengendalikan unit militer, meskipun dengan pembagian kewenangan yang berbeda. Kewenangan Kemenhan lebih berkaitan dengan urusan-urusan administratif, sedangkan Kepala Staf Gabungan militer berwenang mengatur unit militer dalam urusan-urusan operasional. Akibatnya, Kepala Staf Gabungan berada secara langsung di bawah komando Presiden. Dengan hubungan semacam itu, organisasi tersebut pada akhirnya seperti memiliki akses istimewa langsung kepada Presiden sekaligus memiliki kekuasaan politik yang besar—dua hal yang sejak awal menjadi pokok perhatian reformasi relasi sipil-militer di Indonesia pasca Orde Baru. Selain itu, model relasi semacam ini juga pada akhirnya mengurangi porsi kekuasaan Kemenhan serta mengabaikan prinsip pembagian kekuasaan dalam unit-unit militer. Berdasarkan studi yang dilakukan Pion-Berlin, beberapa negara yang menerapkan model hubungan ini di Amerika Latin adalah Bolivia, Honduras, Nicaragua, Paraguay, dan Venezuela. PR I N S I P DA S A R R E L A S I S I PI L – M I L I T E R Y A N G DE M O K R AT I S Kompetensi elite militer dan elit politik tetap diperlukan sebagai prasyarat agar fungsi militer dapat berjalan dengan baik. Sementara itu para pejabat publik, baik dari kalangan sipil maupun militer, harus tetap memenuhi kewajiban, berani memikul tanggung jawab, dan menerima pembatasan-pembatasan yang diberikan. Ciri khas relasi sipil–militer yang terjadi di negara-negara bekas jajahan Inggris, ternyata cenderung lebih menonjolkan supremasi sipil; rakyat lebih memercayai warga sipil untuk memerintah negara dibandingkan dengan militer. Hal ini dapat kita buktikan antara lain di negara-negara seperti Singapura, India, Afrika Selatan, maupun New Zealand, sebagai anggota persemakmuran (commonwealth). Hubungan tersebut juga terlihat dari mekanisme demokratisasi melalui sistem pemilihan umum yang demokratis daripada melakukan kudeta militer (Latuconsina 2008). Hubungan ini tampak lebih harmonis karena sangat terasa bahwa militer tidak memegang seluruh kendali pemerintahan dan posisinya ditempatkan bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai institusi profesional. Ketika kondisi seperti ini dapat diwujudkan, maka relasi M A S YA R A K AT Ju rna l Sosiolog i Vol. 19, No. 2 , Ju li 2014:231-256 242 | KOESNADI K ARDI sipil–militer akan terbukti dapat berjalan dengan harmonis melalui pembagian tugas yang sesuai dengan kompetensi dan proporsi masing-masing institusi. Selain Inggris, Amerika Serikat juga memiliki kekhasan dalam relasi sipil–militernya yang lebih menonjolkan supremasi sipil dengan menempatkan militer bertanggung jawab hanya dalam urusan pertahanan. Hal ini berakibat pada kedudukan militer yang subordinat terhadap kekuasaan sipil. Kedudukan ini merupakan penempatan posisi yang ideal dan sebaiknya menjadi model bagi penataan relasi sipil–militer yang demokratis di berbagai negara. Dengan demikian, sejak awal menjadi jelas bahwa memasuki dunia militer bukanlah untuk menjadi penguasa, karena militer merupakan jalur profesional untuk mencapai prestasi kepangkatan di dunia militer. Walaupun demikian, menurut Lauren Kahea Moriarty, Dean of Academics College of Security Studies, Hawaii, AS, di AS hubungan tersebut baru dapat terwujud setelah berakhirnya Perang Dingin antara NATO dan AS dengan Pakta Warsawa (wawancara, 9 Juli 2012). Berbeda halnya dengan relasi sipil–militer di dunia Arab. Setelah masa 1970-an peran militer dalam kehidupan bernegara semakin berkurang. Namun demikian, kecenderungan yang ada telah memunculkan rezim otoritarian yang menempatkan relasi sipil–militer di dunia Arab cenderung masih jauh dari kondisi demokratis. Kondisi tersebut secara otomatis memangkas demokrasi sebagai mekanisme menuju kekuasaan yang sah. Fakta ini dapat kita lihat di beberapa negara Arab, seperti Saudi Arabia, Syria, dan Mesir (Campbell 2009). Meskipun militer tidak berkuasa secara formal, namun pemerintahannya dipimpin oleh penguasa yang bersifat otoritarian dan cenderung sangat menghendaki masa kekuasaan yang tiada batas. Sejak masa Perang Dingin, ideologi politik dunia cenderung memperbolehkan adanya keterlibatan militer dalam politik yang berakibat pada dominasi militer dalam kekuasaan di banyak negara di berbagai belahan dunia. Namun, pasca-Perang Dingin peran militer secara perlahan mulai menurun dan mulai muncul seruan bahwa militer harus kembali ke barak. Kecenderungan ini dapat kita lihat di berbagai negara di Amerika Latin, seperti Brasil, Argentina, dan Chili (Latuconsina 2008). Sementara itu, Indonesia sendiri telah mengalami beberapa tahap evolusi relasi sipil–militer, sejak zaman penjajahan hingga saat ini. Hal ini dimulai dari perjalanan historis sejak kelahiran TNI di Indonesia, M A S YA R A K AT Ju rna l Sosiolog i Vol. 19, No. 2 , Ju li 2014:231-256 DEMOKR ATISASI R ELASI SIPIL-MILITER | 243 di mana para perwira militer bergabung di dalamnya bukan dimotivasi oleh karier kemiliteran, melainkan banyak dilandasi oleh semangat untuk melawan penjajahan (Crouch 1998). Hal inilah yang menjadi dasar sulitnya peran TNI lepas dari kepentingan politik karena sejak kelahirannya, institusi ini telah memegang peranan yang sangat vital dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Kedudukan militer dalam politik semakin diperkuat pada masa Orde Baru melalui kebijakan Dwifungsi yang menugaskan militer baik di bidang pertahanan maupun politik dan ekonomi. Hal ini diyakini sebagai bagian dari upaya mempertahankan stabilitas dan keamanan negara. Bahkan, secara praktis dapat dirasakan bahwa peran militer telah terasa di hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat pada saat itu. Militer masuk ke ranah yang bukan tugas pokoknya sebagai anggota militer, seperti dalam penanganan aset negara, menjadi penguasa di sektor bisnis dan industri, bahkan menjadi pejabat pemerintahan yang seharusnya ditempati oleh orang sipil. PE R A N PE N G AWA S A N T E R H A DA P R E L A S I S I PI L – M I L I T E R Agency theory yang diuraikan oleh Peter D. Feaver (2003) pada bukunya, Armed Servants, adalah jawaban dari pertanyaan, apakah kendali sipil terhadap militer (the civilian control of the military) dapat mewujudkan Keamanan Nasional di Amerika Serikat? Teori ini ada setelah terjadinya tragedi 11 September di WTC, Amerika Serikat, yang berdampak pada peningkatan sistem pengamanan dalam negeri yang sangat ketat. Teori ini sebenarnya muncul sebagai kelanjutan dari teori Huntington tentang relasi sipil–militer. Ada tiga aspek penting mengenai relasi sipil–militer menurut Feaver (2003:7): 1. 2. 3. that there is a meaningful difference between civilian and military roles; that the key to civilian control is professionalism; that the key to professionalism is military autonomy. Agency Theory, menurut Eisenhardt (1989) menekankan pada hubungan antara principal (pemberi tugas) dengan agent (yang diberi tugas). Menurut pemikiran positivis tentang agency theory, teori ini M A S YA R A K AT Ju rna l Sosiolog i Vol. 19, No. 2 , Ju li 2014:231-256 244 | KOESNADI K ARDI dapat digunakan dalam hubungan yang bersifat governmental—principal diartikan sebagai atasan, sementara agent merupakan bawahan yang menerima perintah atasan. Proses ini terjadi ketika terjadi konflik perbedaan tujuan akhir organisasi di antara kedua belah pihak. Kemudian, menurut pandangan teori ini juga, permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme governmental yang membatasi agent dalam bersikap sesuai dengan keinginannya. Tentu hal ini dapat dituangkan salah satunya dalam relasi sipil–militer yang demokratis. Bukan berarti hubungan atasan–bawahan yang dimaksud layaknya tuan dan pembantu, melainkan relasi sipil–militer yang bersifat lebih kooperatif. Hal ini disebabkan karena kemampuan dan kerja militer bukanlah spesifikasi dari kemampuan seorang sipil. Oleh sebab itu, walaupun hubungan yang ideal menghendaki sipil berperan sebagai principal daripada agent, hubungan atasan–bawahan yang terbentuk harus mencerminkan hubungan profesional yang lebih menekankan pada kebutuhan dan keberpihakan satu sama lain dalam mengurus masalah yang lebih besar, yakni masalah negara. Inti dari agency theory dalam relasi sipil–militer ini adalah hubungan strategis antara principal sipil dan agent militer. Jelasnya, prinsip dari relasi sipil–militer yang ditinjau dari kerangka agency theory berkaitan erat dengan pertanyaan, bagaimana sipil dapat mengontrol militer dari hari ke hari? Pertanyaan politik tersebut sangatlah mendasar dan mempunyai dua makna yang saling menguntungkan. Pertama, hal itu memberikan pada institusi militer suatu kepuasan karena memiliki kebanggaan yang sangat besar sebagai kekuatan pemaksa (coercive power) yang sah. Kedua, sebaliknya, hal tersebut memberikan pada sipil suatu kematangan berdemokrasi yang menempatkan supremasinya terhadap fungsi militer dan memainkan peran yang sangat penting dalam pengendalian hubungan tersebut dari hari ke hari. Patut dicatat bahwa relasi sipil–militer merupakan jantung dari berjalannya suatu roda demokrasi di dalam sebuah negara. Melalui agency theory tercakup upaya bagaimana sipil mampu mengatur kekuatan militer dalam melaksanakan tugas kekerasan (managing the coercive power of the military) (Eisenhardt 1989). Sebagaimana dikemukakan Feaver, agency theory merupakan teori tentang relasi sipil–militer yang mengkhususkan pada upaya memonitor agent militer dari hari ke hari, terutama dalam kaitannya dengan kehidupan dan kondisi militer, baik pada saat terganggu (intrusive) maupun tidak terganggu (nonintrusive). M A S YA R A K AT Ju rna l Sosiolog i Vol. 19, No. 2 , Ju li 2014:231-256 DEMOKR ATISASI R ELASI SIPIL-MILITER | 2 45 “... agency theory, that specifies conditions under which we would expect civilians to monitor the military intrusively or nonintrusively and the conditions under which we would expect the military to work or shirk. ... agency theory allows for contigent predictions about the likely conduct of day-to-day civil-military relation” (Eisenhardt 1989:3). Bagi Indonesia, sejak Reformasi 1998 hingga terwujudnya relasi sipil–militer yang demokratis harus dilakukan pemantauan secara terusmenerus sesuai dengan agency theory yang dilakukan di negara-negara yang perkembangan demokratisasinya sudah berjalan dengan baik dan harmonis. Pemantauan yang dilakukan harus bersifat terus-menerus (day-to-day) dan berkesinambungan (continue) demi memastikan bahwa hubungan ini akan dapat terbentuk di masa yang akan datang. Namun, saat ini terbukti bahwa teori tersebut belum dapat dilaksanakan dengan baik sehingga peran pengawasan terhadap relasi sipil–militer belum terlihat dengan jelas. Hal ini terbukti dari tindak lanjut ketentuan UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara maupun UU No. 34/2004 tentang TNI yang belum dilaksanakan dengan tuntas. Oleh karena itu, diperlukan peran “lingkaran dalam” sebagai agen pengawas, yang menempatkan Kementerian Pertahanan, DPR, maupun Presiden sebagai representasi sipil dalam melakukan peran pengawas terhadap militer demi terwujudnya kondisi relasi sipil–militer yang demokratis. Pengawasan juga perlu dilakukan oleh “lingkaran luar”, seperti media, LSM, partai/parpol, serta universitas, sesuai dengan agency theory yang menghendaki pengawasan dilakukan secara terus-menerus. Para narasumber di kelompok wawancara yang telah dilaksanakan berkaitan dengan relasi sipil–militer yang demokratis, mengatakan bahwa kesadaran partai politik dalam permasalahan ini pun masih kurang. Sebagian parpol masih mengikutsertakan para mantan perwira TNI sebagai bagian inti dalam kepengurusan partai, dengan alasan demi berjalannya nilai disiplin kerja partai. Dikatakan bahwa kebiasaan ini muncul karena adanya paradigma yang menganggap militer telah memiliki etos kerja yang lebih baik daripada sipil, sehingga wajib bagi parpol untuk memiliki mantan perwira TNI sebagai anggota partai. Tentu gejala seperti ini bukanlah indikasi positif bagi perkembangan relasi sipil–militer yang demokratis. Keberadaan parpol sebagai alat perebut kekuasaan yang sah, justru tidak berpegang secara utuh pada M A S YA R A K AT Ju rna l Sosiolog i Vol. 19, No. 2 , Ju li 2014:231-256 246 | KOESNADI K ARDI prinsip demokrasi itu sendiri. Hal inilah yang merupakan salah satu faktor yang harus diwaspadai serta dikoreksi dalam membangun relasi sipil–militer yang demokratis di Indonesia di masa mendatang. Saat ini hal ini masih bisa dimaklumi karena dinilai masih dalam proses transisi mencari bentuk demokrasi yang tepat. Gambar 4. Hubungan Lingkaran Dalam dan Lingkaran Luar dalam Proses Relasi sipil–militer yang Demokratis Secara garis besar, relasi sipil–militer di Indonesia telah mengalami dinamika perubahan yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seiring perkembangan demokratisasinya. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor sosial dan ekonomi, termasuk juga keadaan politik dalam negeri yang sering kali naik–turun. Ditambah dengan faktor internasional yang turut memengaruhi relasi sipil–militer, sehingga terasa bahwa perubahan yang terjadi memiliki banyak hambatan. Lain halnya jika semua faktor tersebut telah stabil—dinamika politik tidak lagi signifikan perubahannya, sebagian besar masyarakat telah mampu hidup layak, ditandai dengan meningkatnya pendapatan per kapita sehingga kesejahteraan telah cukup. Kondisi tersebut bertambah dengan kesadaran politik yang tinggi, peran masyarakat dalam bidang politik juga cukup tinggi, hubungan demokratis dalam masyarakat yang baik, peran militer dalam intervensinya terhadap kepentingan politik sudah jauh berkurang, dan rasa keadilan sudah dapat dijamin. Kondisi ini dapat terjadi jika sudah terwujud kontrol sipil yang kuat. M A S YA R A K AT Ju rna l Sosiolog i Vol. 19, No. 2 , Ju li 2014:231-256 DEMOKR ATISASI R ELASI SIPIL-MILITER | 2 47 Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan waktu yang tidak singkat dan komitmen yang kuat. Gambar 4 memperlihatkan hubungan “lingkaran dalam” dan “lingkaran luar” dalam proses relasi sipil–militer yang demokratis. Hubungan antara Kementerian Pertahanan dengan TNI sudah dibahas secara cukup baik sesuai isi dalam UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan bertugas antara lain (i) menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden; (ii) merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan komponen pertahanan lainnya. Hal tersebut bisa merupakan sebuah dasar atau awal dari pembentukan relasi sipil–militer yang demokratis di Indonesia. Selain Kementerian Pertahanan, institusi sipil lain adalah Komisi I DPR yang secara khusus membidangi masalah pertahanan dan keamanan. Bagi anggota legislatif Komisi I DPR RI, kemampuan serta kapabilitas di bidang pertahanan dan keamanan adalah suatu hal yang mutlak harus dikuasai. Hal ini terutama terkait peran DPR dalam membahas undang-undang, mengkaji ulang keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan, dan mengawasi penggunaan anggaran pertahanan. Dengan adanya kemampuan yang profesional di bidang pertahanan dan keamanan, maka peran DPR selain bersifat politis, akan juga bersifat profesional sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang efektif dan efisien, terutama yang terkait dengan bidang pertahanan dan keamanan. Fungsi Komisi I DPR yang sangat dibutuhkan adalah kemampuan penguasaan dalam bidang pertahanan, termasuk kemampuan sebagai pemonitor implementasi dari kebijakankebijakan yang telah dibuat. Tanpa kompetensi yang baik, tentu tidak akan tercapai mekanisme check and balances yang harmonis antara eksekutif yang menjalankan keputusan, dengan legislatif yang salah satu tugasnya adalah melakukan kontrol dan pengawasan terhadap regulasi yang tengah berjalan. Hal-hal semacam ini sangatlah berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena tidak dimungkiri, gesekan mungkin bisa terjadi dalam upaya sipil mengendalikan militer. Gesekan bisa muncul terkadang dipengaruhi oleh adanya prasangka atau bahkan motivasi sipil melakukan hal tersebut karena digerakkan oleh kepentingan sang penguasa (Howard 1957). Pada dasarnya militer yang dibutuhkan oleh pemerintah sipil dalam hubungan yang demokratis adalah militer M A S YA R A K AT Ju rna l Sosiolog i Vol. 19, No. 2 , Ju li 2014:231-256 248 | KOESNADI K ARDI yang profesional dalam bidangnya, bukan militer yang ikut campur dalam urusan kekuasaan dan kepentingan politik. Hal ini kemudian dapat pula ditempatkan sebagai tujuan utama terbentuknya institusi militer. Berdasarkan uraian di atas, terlihat betapa pentingnya studi tentang relasi sipil–militer. Karena seperti yang terjadi di berbagai belahan dunia, kondisi atau keadaan relasi sipil–militer di sebuah negara sangat memengaruhi jalannya pemerintahan. Ciri khas masingmasing negara beserta sejarah dan faktor yang melatarbelakanginya telah memperlihatkan adanya spesifikasi dari masing-masing negara dalam membangun serta mengembangkan relasi sipil–militer. Namun, semua faktor tersebut akhirnya akan bermuara pada harapan akhir tercapainya sebuah hubungan yang harmonis antara institusi militer dan sipil (pemerintah) yang berdampak pada relasi sipil–militer yang demokratis. K E S I M PU L A N Relasi sipil–militer yang terdapat di negara-negara Barat umumnya relatif jauh lebih maju dibandingkan dengan relasi sipil–militer di negara-negara Asia. Alasannya, perkembangan sejarah demokrasi di negara-negara Barat umumnya juga relatif lebih maju dibandingkan dengan di negara-negara Asia. Hal ini disebabkan karena perkembangan ekonomi maupun penguasaan bidang teknologinya juga relatif lebih maju. Kalau kita lihat sejarah, negara yang paling banyak mengalami berbagai ragam perubahan relasi sipil–militer adalah Jerman. Diperkirakan tidak ada negara yang memiliki korps perwira militer yang mencapai standar profesionalisme militer yang tinggi seperti yang ada di Jerman dan tidak ada pula korps perwira militer negara-negara besar lain di dunia ini yang benar-benar disalahgunakan oleh negara seperti halnya di Jerman. Perang Dunia I telah menggambarkan adanya akibat buruk jika kekuasaan dipegang oleh militer. Zaman Nazi juga telah menggambarkan adanya suatu bencana besar jika peringatan pihak militer tidak diperhatikan karena para pemimpin politik memperlakukan militer dengan kasar. Dari beragamnya relasi sipil–militer yang terjadi, sejarah Jerman memang penuh dengan halhal yang mengerikan, namun banyak pula pelajaran berharga yang bisa dipetik darinya. M A S YA R A K AT Ju rna l Sosiolog i Vol. 19, No. 2 , Ju li 2014:231-256 DEMOKR ATISASI R ELASI SIPIL-MILITER | 2 49 Pada awalnya, pihak militer Jerman memiliki peran aktif dalam bidang politik negara. Pada saat tingkat profesionalisme militernya menjadi tinggi, kemudian timbul ketegangan antara pihak militer dengan sipil, sehingga mengakibatkan kekacauan konstitusional yang sangat mendasar. Terangkatnya fanatisme dan kesombongan militer yang begitu tinggi karena tingkat profesionalismenya juga tinggi, justru menimbulkan sikap militer yang gemar berperang, bahkan pada masa damai sekalipun. Akhirnya terjadi disintegrasi relasi sipil–militer yang berakibat pada melemahnya keamanan nasional, meningkatnya fanatisme, dan merebaknya sifat sombong. Pada kondisi tersebut, terutama pada era 1871 sampai 1914 (43 tahun), relasi sipil bangsawan–militer di Jerman bagaikan kontrol sipil yang objektif dan profesionalisme militer yang tinggi yang didasarkan pada otoritas militer tingkat tinggi. Hal ini berpengaruh terhadap terwujudnya ideologi nasional yang sangat konservatif. Buku pegangan bagi militer Jerman yang terkenal berjudul On War. Ada dua jenderal yang terkenal dan kedua-duanya merupakan murid Clausewitz, yaitu Von Motlke (1857–1888) dan Von Schilefen (1891–1905). Pemikiran mereka berdua yang akhirnya ditiru oleh para perwira Jerman. Pada era 1933–1945, terjadi penggabungan kekuasaan antara Nazi dengan militer. Militer kemudian mundur dari halhal yang berbau politik, dan menyerahkannya kepada Nazi. Sebagai imbalannya, Nazi mendorong program pembangunan persenjataan militer, kemudian memberikan jaminan penuh kepada pihak militer untuk memiliki monopoli atas peran dan fungsi militer, dan otonomi pada bidang pertahanan. Kondisi ini mendapat kesepakatan bulat pada saat angkatan bersenjata Jerman mendukung Hitler sebagai Presiden. Relasi sipil–militer pada situasi seperti ini menggambarkan bagaimana militer menjadi pendukung yang sangat kuat bagi negara. Para perwira Jerman menyambut kesempatan ini untuk menjauhkan diri dari permasalahan politik, dan selanjutnya lebih berkonsentrasi pada pendidikan dan pelatihan militer serta peningkatan disiplin militer agar dapat menghadapi perang. Adapun Indonesia saat ini, pola relasi sipil–militernya seperti yang telah digambarkan oleh Syamsul Ma’arif (2007) melalui analisis dalam disertasinya, “Militer dalam Masyarakat: Menuju TNI Profesional di Era Reformasi”. Dikatakannya pada disertasi tersebut bahwa reformasi yang telah dilakukan baru pada tahap awal, berupa prasyarat untuk menuju ke tentara profesional. Dalam pemaknaan supremasi sipil M A S YA R A K AT Ju rna l Sosiolog i Vol. 19, No. 2 , Ju li 2014:231-256 25 0 | KOESNADI K ARDI dikatakan bahwa harus ada pengakuan oleh semua komponen masyarakat terhadap relasi sipil–militer yang demokratis, termasuk di dalamnya pengakuan militer atas otoritas sipil dan pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Relasi sipil–militer yang demokratis di Indonesia tercermin pada hubungan antara Kementerian Pertahanan yang merepresentasikan institusi sipil dengan TNI yang merepresentasikan institusi militer. Peran TNI sebenarnya hanya merupakan pelaksana kebijakan politik di bidang pertahanan. Namun demikian, pada kenyataannya sampai saat ini, selain kewenangan kebijakan politik, sebagian besar kebijakan di bidang pertahanan masih dipegang oleh Panglima TNI. Sebagai pejabat militer, kedudukan Panglima TNI masih ambigu. Sesuai UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34/2004 tentang TNI, kedudukan Panglima TNI setara dengan Menhan sebagai pembantu Presiden. Keduanya juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ketika permasalahan ini ditanyakan kepada Menhan (3 Agustus 2011) dalam suatu diskusi internal antara para anggota pakar pertahanan Kementerian Pertahanan dan Menhan, dijawab bahwa permasalahan utamanya adalah masih eratnya kultur/ budaya lama yang masih melekat dan tidak mudah untuk diubah (Wawancara, 5 Januari 2012). Kultur tersebut ada pada sebagian besar perwira TNI, baik yang ada di TNI sendiri maupun yang menduduki jabatan di Kementerian Pertahanan. Kultur dan budaya tersebut kelihatannya banyak dipengaruhi oleh budaya Jawa karena sebagian besar perwira TNI, baik yang menduduki jabatan di TNI maupun di Kementerian Pertahanan, berasal dari suku Jawa. Budaya tersebut dikenal dengan sebutan ewuh pakewuh dan mikul duwur, mendem jero. Yang pertama bermakna masih adanya rasa sungkan yang tinggi terhadap atasan apabila harus mengusulkan perubahan, sedangkan yang kedua bermakna selalu menghargai yang lebih tua atau lebih tinggi pangkatnya, yang dianggap lebih bijaksana, meski terkadang berlebihan. Hal senada disampaikan juga oleh Salim Said pada wawancara tentang sejarah relasi sipil–militer di Indonesia (Wawancara, 9 Agustus 2011). Hal ini menunjukkan bahwa relasi sipil–militer yang demokratis di Indonesia ternyata masih dalam proses transisi menuju ke civil society yang diharapkan. M A S YA R A K AT Ju rna l Sosiolog i Vol. 19, No. 2 , Ju li 2014:231-256 DEMOKR ATISASI R ELASI SIPIL-MILITER | 251 DA F TA R PU S TA K A Anggoro, Kusnanto. 1999. “Gagasan Militer mengenai Demokrasi, Masyarakat Madani dan Transisi Demokratik.” Hubungan sipil– militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia: Persepsi Sipil dan Militer, disunting oleh Rizal Sukma dan J. Kristiadi. Jakarta: CSIS. ------. 2000. Security of State, Resurgence of Democracy, and CivilMilitary Relations in Indonesia, Monograph. Mainz: Institut fur Politikwissenschaft, Johannes Guttenberg Universiteit-Mainz. ------. 2001. Indonesian Military and the Challenges of Local-Global Nexus. New Delhi: Konrad Adeneuer Stiftung. ------. 2002. Fungsi DPR dalam Kontrol Kebijakan dan Operasi POLRI. Jakarta: Propatria. ------. 2004. Supremasi Sipil, Reformasi Militer, dan Konsolidasi Demokrasi. Surabaya: Universitas Airlangga. ------. 2007. “Civil Supremacy Without Effective Control: The Department of Defence of the Republic of Indonesia.” Almanac on Security Sector Reform. Geneva: DCAF. Anggoro, Kusnanto dan Banyu Perwita. 2006. Peran Masyarakat Sipil dan Reformasi Sektor Keamanan. Jakarta: Propatria. Anwar, Dewi Fortuna. 2002. Gus Dur Versus Militer: Studi tentang Hubungan Sipil–Militer di Era Transisi. Jakarta: Gramedia. Barrett, Archie D. 1983. Reappraising Defense Organizations. Washington: National Defense University Press. ------. 1996. “Empowering Eisenhower’s Concept.” Joint Force Quarterly 13(Autumn). ------. 2004. “Reflections on Leadership in Defense and Professional Military Education Reform.” Speech of Dr. Arch Barrett, Hon. John M. Spratt, Jr. of South Carolina In the House of Representatives, disunting oleh John M. Spratt. Washington DC: United States Government Printing Office. Basuki, Ahmad Yani. 2007. “Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat.” Disertasi Pascasarjana Sosiologi FISIP UI. Baylis, dkk. 2002. Strategy in the Contemporary World: An Introduction to Strategic Studies. 1st Edition. New York: Oxford University Press Inc. Berdal, M. dan David M. Malone. 2000. Greed and Grievance: Economic Agendas in Civil Wars. Boulder, Colo.: Lynne Riennar. M A S YA R A K AT Ju rna l Sosiolog i Vol. 19, No. 2 , Ju li 2014:231-256 252 | KOESNADI K ARDI Born, Hans, Haltiner Karl W., dan Marjan Malesic. 2004. Renaissance of Democratic Control of Armed Forces in Contemporary Societies. Baden-Baden: Nomos Publishers. Bruneau, Thomas C. 2001. “Ministries of Defense and Democratic Civil-Military Relations.” Makalah Dipresentasikan pada Seminar Governance, Security and Military Institutions in Democracies, AS. Bruneau, Thomas C. dan Scott D Tollefson. 2006. Who Guards the Guardian and How Democratic Civil-Military Relations. AS: University of Texas Press. Buku Putih Pertahanan. 2008. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI. Buzan, Bary, dkk. 1997. Security: A New Framework for Analysis. London: Lynne Rienner Publishers. Caforio, Giuseppe, ed. 1998. The Sociology of the Military. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited. ------. 2006. Handbook of the Sociology of the Military. AS: Springer. Campbell, Kirk. 2009. Civil-Military Relations and Political Liberalization: A Comparative Study of the Military’s Corporateness and Political Values in Egypt, Syria, Turkey, and Pakistan. AS: The George Washington University. Chrisnandi, Yuddy. 2004. “Reformasi Internal ABRI: Menuju Hubungan Sipil–Militer di Indonesia.” Disertasi Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI. ------. 2006. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Perlu Regulasi Politik yang Akomodatif: Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara. Jakarta: Propatria Institute. Cottey, Andrew. 1999. Civil-Military Relations in Central and Eastern Europe: Democratic Control of the Armed Forces in Central and Eastern Europe, a Framework for Understanding Civil-Military Relations. Nottingham: University of Nottingham. Cottey, Andrew, Timothy Edmunc dan Anthony Forster. 2002. “The Second Generation Problematic: Rethinking Democracy and Civil Military Relations.” Armed & Forces, 29:31. Crouch, Harold. 1985. The Military and Politics in Southeast Asia. London: Oxford University Press. ------. 1998. Militer dan Politik di Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan. Daft, Richard L. 2007. Understanding the Theory and Design of Organizations. AS: Thomson. M A S YA R A K AT Ju rna l Sosiolog i Vol. 19, No. 2 , Ju li 2014:231-256 DEMOKR ATISASI R ELASI SIPIL-MILITER | 253 Desch, Michael C. 1999. Civilian Control of the Military: The Changing Security Environment. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. Diamond, Larry dan Marc F. Plattner. 2008. “How People View Democracy”. A Journal of Democracy Book. Drew, Dennis M. dan Donald M. Snow. 2002. Making Strategy: An Introduction to National Security Processes and Problems, 8th Printing. Alabama: Maxwell Air Force Base. Duverger, Maurice. 1972. The Study of Politics. Nelson’s Political Science Library. ------. 2002. Sosiologi Politik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Eaton, Eric. 1990. Eric Eaton in “Team Spirit” Joint Military Training Exercise. South Korea 1990, Central Connecticut State University. AS: Center for Public Policy and Social Research. Effendy, Muhajir. 2009. Jatidiri dan Profesi TNI. Malang: UMM Press. Eisenhardt, Kathleen M. 1989. “Agency Theory: An Assessment and Review.” The Academy of Management Review 14(1):57-74. Eko, Sutoro. 2002. Meletakkan Militer pada Posisi yang Sebenarnya. Yogyakarta: IRE Press. Fatwa, A. M. 2009. Tugas dan Fungsi MPR serta Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan. Jakarta: Jurnal Majelis. Feaver, Peter D. 1990. “Guarding the Guardians: Civil-Military Relations and the Control of Nuclear Weapons.” Disertasi, Harvard University. ------. 1992. Guarding the Guardians: Civilian Control of Nuclear Weapons in the United States. AS: Cornell University Press. ------. 1996. “The Civil-Military Problematique: Huntington, Janowitz and the Question of Civilian Control.” Armed Forces and Society 23(2):149-178. ------. 1997. “An Agency Theory Explanation of American Civil-Military Relations during the Cold War.” Working Paper for the Program for the Study in Democracy, Institutions and Political Economy, 5 November. ------. 2003. Armed Servants: Agency, Oversights and Civil Military Relations. Cambridge, MA: Harvard University Press. Giddens, Anthony. 1982. Sociology: a Brief but Critical Introduction. London: Macmillan. M A S YA R A K AT Ju rna l Sosiolog i Vol. 19, No. 2 , Ju li 2014:231-256 25 4 | KOESNADI K ARDI Gray, Colin S. 1999. Modern Strategy, 1st Edition. New York: Oxford University Press Inc. Gunaryadi. 2003. Angkatan Bersenjata dan Rakyat: Hubungan Sipil– Militer. Den Haag: Clingendael Institut. Hannerz, Ulf. 1992. Cultural Complexity. AS: Colombia Universty. Harahap, Husnul Isa. 2009. “Otonomi Daerah dan Hubungan Sipil– Militer di Daerah.” Jurnal Politeia 1(2). Howard, Michael Eliot. 1978. Soldiers and Governments: Nine Studies in Civil-Military Relations. London: Greenwood Pub Group. Huntington, Samuel P. 1981 [1957]. Soldier and the State: Theory and Politics Of Civil-Military Relations. New York: Belknap Press of Harvard University Press. ------. 2003. “The Function of Foreign Policy in America’s Domestic Clash of Civilizations.” International Studies Perspectives 4(2):113– 132. Janoski, Thomas, Robert Alford, Alexander Hicks, dan Mildred A. Schwartz, ed. 2005. The Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies, and Globalization. New York: Cambridge University Press. Johns, Sir Richard. 1999. British Air Power Doctrine—AP 3000, 3th Edition. UK: Directorate of Air Staff MOD. “Kajian Krisis Perundangan di Bidang Pertahanan dan Keamanan.” 2006. Monograph No. 7 (12 September):5-17. Jakarta: Propatria Institute. Kinloch, Graham C. 1977. Sociological Theory: Its Development and Major Paradigms. AS: McGraw-Hill, Inc. Kuroda, Yasumasa. 1965. “Agencies of Political Socialization and Political Change.” Journal of Human Organization 24 (4). Latuconsina, M. J. 2008. “Antagonisme Hubungan Sipil–Militer di Fiji (Potret Coup d’etat Militer terhadap Pemerintahan Sipil).” Hipotesa 2(2). Ma’arif, Syamsul. 2007. “Militer dalam Masyarakat: Menuju TNI Profesional di Era Reformasi.” Disertasi Program Pascasarjana Sosiologi FISIP UI. Maleong, Lexy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya. Mietzner, Marcus. 2006. The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance. Washington: East-West Center. M A S YA R A K AT Ju rna l Sosiolog i Vol. 19, No. 2 , Ju li 2014:231-256 DEMOKR ATISASI R ELASI SIPIL-MILITER | 255 Moskos, Charles C. dan Frank R. Wood, ed. 1988. The Military: More Than Just a Job? Virginia: Pergamon–Brassey’s International Defence Publisher. Nurchasim, Moch. dan Sri Yanuarti. 2005. “Pemilu Legislatif dan Presiden 2004.” Hubungan Sipil–Militer Era Megawati, disunting oleh M. Hamdan Basyar. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI. Pion-Berlin, David. 2009. “Defense Organization and Civil Military Relations in Latin America.” Armed & Forces 35:562-586. Prihartono, T. Hary. 2008. Departemen Pertahanan-TNI-Masyarakat Sipil: Relasi dalam Formulasi Kebijakan dan Transparansi Implementasi. Jakarta: Propatria. Prihartono, T. Hary. 2008. Satu Dekade: Keberhasilan Reformasi TNI Terbebani Paradigma Orde Baru (1998-2008). Jakarta: Kontras. Przeworski, Adam. 1991. Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge: Cambridge University Press. Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2003. Sociological Theory, 6th Edition. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc. Rush, Michael dan Phillip Althoff. 2002. An Introduction to Political Sociology, diterjemahkan oleh Kartini Kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Said, Salim. 2001. Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini, dan Kelak. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. ------. 2006. Legitimizing Military Rule–Indonesian Armed Forces Ideology, 1958–2000, 1st Edition, diterjemahkan oleh Toenggoel P. Siagian. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Sarvas, Stefan. 1998. “The Shift from the Transitional to Democratic Agenda: Problems and Future of Democratic Control of Armed Forces in the Chech Republic.” Makalah Dipresentasikan di Konferensi ERGOMAS, Stockholm. Saunders, Joseph. 1998. “Academic Freedom in Indonesia: Dismantling Soeharto-Era Barriers.” Human Rights Watch (Agustus). Schiff, Rebecca L. 1995. “Civil-Military Relations Reconsidered: A Theory of Concordance.” Armed Forces and Society. Sibeon, Roger. 2004. Rethinking Social Theory. London: Sage Publication. Spradley, James P. 2007. Metodologi Etnografi, diterjemahkan oleh Misbah Zulfa Elizabeth. Yogyakarta: PT Tiara Wacana. M A S YA R A K AT Ju rna l Sosiolog i Vol. 19, No. 2 , Ju li 2014:231-256 25 6 | KOESNADI K ARDI Sucharov, Mira. 2005. “Security Ethics and the Modern Military: The Case of the Israel Defense Forces.” Armed Forces & Society 31(2). Sukadis, Beni. 2008. ‘Laporan Seminar “Reformasi Birokrasi dalam Institusi Pertahanan: penguatan Institusi Pertahanan di Indonesia” 19 November 2008.’ Jakarta: LESPERSSI. Sukma, Rizal. 2010. “Civil-Military Relation in Post-Authoritarian Indonesia.” Hlm. 149-169 dalam Democracy under Stress: CivilMilitary Relation in South and Southeast Asia, disunting oleh Paul Chambers dan Aurel Croissant. Bangkok: ISIS. Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Vlachová, Marie. 2002. Democratic Control of Armed Forces: Notes on Lessons Learned and Upcoming Research Issues. Czech: Research Department, Ministry of Defence of the Czech Republic. M A S YA R A K AT Ju rna l Sosiolog i Vol. 19, No. 2 , Ju li 2014:231-256