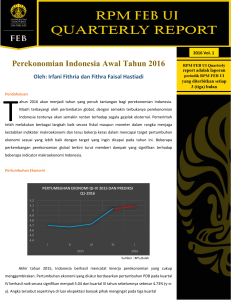

Koordinasi dan Interaksi Kebijakan Fiskal-Moneter

advertisement