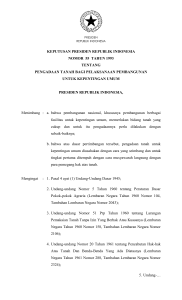

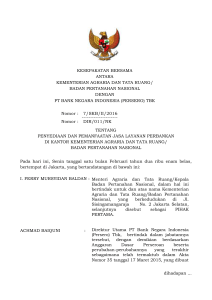

Sumber Daya Agraria

advertisement