PERSPEKTIF GENDER DALAM UNDANG

advertisement

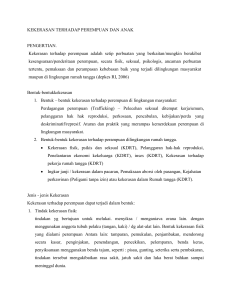

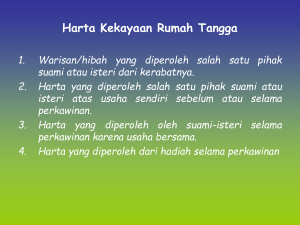

PERSPEKTIF GENDER DALAM UNDANG-UNDANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Oleh: Wahyu Ernaningsih Abstrak: Kasus kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak menimpa perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan ada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh isteri terhadap suami, yang jelas dalam suatu tindakan kekerasan yang terjadi kepada istri akan juga berimbas kepada anak. Konsep kekerasan rumah tangga bukan hanya sekedar kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikologi, dan ekonomi. Berbagai macam bentuk kekerasan ini pada dasarnya memposisikan perempuan tidak ada pilihan dan menjadi pihak lemah yang hampir tidak berani menuntut haknya. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004 merupakan paying hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dimata hukum. Analisis tentang perspektif gender dalam UU KDRT merupakan salah satu bentuk pemikiran yang dituangkan demi pemahaman akan hak-hak perempuan. Kata Kunci: Perspektif, Gender, Kekerasan, Rumah Tangga. A. Pendahuluan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 merupakan payung hukum dan terobosan hukum sangat penting dalam mengupayakan keadilan bagi korban. Undang-undang ini telah berumur enam (6) tahun, namun demikian masih banyak yang belum memahaminya. Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No 23 Tahun 2004) disahkan pada tanggal 22 September 2004 oleh Presiden Republik Indonesia yang kala itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Yang menjadi pertimbangan disusun dan disahkannya UU No 23 Tahun 2004 ini seperti yang tertuang dalam pembukaan undang-undang ini adalah Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945; Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus; Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan; Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga; Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, perlu dibentuk Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan penjabaran pada Pasal 1 Yang dimaksud Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam undang-undang ini adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” Lingkup Rumah tangga dalam pasal 2 undang-undang No.23 Tahun 2004 meliputi: a. Suami, isteri, dan anak; b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Sementara itu jenis atau macam kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 5 undang-undang No.23 Tahun 2004 adalah: a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; dan d. Penelantaran rumah tangga. Dalam United Nation Declaration of Anti Violence of Women, article 1 tahun 1993 memberkan batasan tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut: Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Dari definisi tersebut diatas menunjukan bahwa perempuan (dewasa dan anak-anak) dapat mengalami kekerasan melalui berbagai modus, bisa terjadi di berbagai tempat, dapat berdampak terhadap berbagai aspek, dan dapat dilakukan oleh berbagai pihak baik perseorangan maupun korporasi. (Kementrian Negara Pemberdayaan Wanita RI: 2008) B. Kekerasan Berbasis Gender Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan, dengan korbannya laki-laki dan perempuan juga. Hal ini terjadi adanya relasi yang tidak seimbang yaitu ada pihak yang diposisikan dalam posisi “superior” dan pihak lainnya diposisikan dalam posisi “inferior”, sehingga ada pihak yang ter-subordinasi. Dalam rumah tangga, pada umumnya yang menjadi pihak superior adalah laki-laki (suami, ayah, anak lakilaki) sementara pihak inferior adalah perempuan (isteri, ibu dan anak perempuan). Yang dimaksud sub-ordinasi adalah pembedaan-pebedaan peran dan posisi terhadap laki-laki dan perempuan yang menempatkan keduanya dalam situasi berlawanan atau saling melengkapi. Bila diperhatikan dengan seksama, pembedaannya cenderung menempatkan perempuan dalam posisi lebih rendah, kurang bernilai dan merugikan. (Kristi Poerwandi dan Ester Lianawati:2010) Kristi Poerwandari mengatakan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kekerasan berbasis gender sering sulit dipahami sehingga sulit pula untuk ditanggulangi secara tuntas. Hal ini dipengaruhi oleh stereotipe dan pola fikir masyarakat yang disosialisasi dan telah terinternalisasi serta diturunkan dari generasi ke generasi, seperti posisi dan peran gender (lakilaki dan perempuan) yang berdampak terhadap pandangan mengenai pantas atau tidak pantas, boleh atau tidak bolehnya suatu hal dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Gender adalah pembagian peran yang diberikan oleh masyarakat kepada laki-laki dan perempuan, oleh karenanya akan berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya, berbeda dari suatu waktu ke waktu lainnya serta dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan adat istiadatnya. Sementara stereotipe adalah keyakinan yang tidak tepat tetapi terus diulang, didengungkan, dilanjutkan dari generasi ke generasi, dengan menganggap bahwa laki-laki dan perempuan “seharusnya” memiliki karakteristik berbeda yang terbentuk sejak sebelum lahir. Seperti kalau perempuan itu lemah-lembut, pasif, emosional, cerewet, tidak mandiri atau tergantung, sedangkan laki-laki itu perkara, aktif, agresif, rasional dan tegas. Selanjutnya, akibat dari stereotipe dan sub-ordinasi maka perempuan tidak jarang mempunyai multi-peran yaitu peran “reproduktif” yaitu melahirkan, menyusui, mengasuh anak, mengurus rumah dan keluarga; peran “produktif” yaitu bekerja mencari uang serta peran “sosial” seperti terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan misalkan mengurus Posyandu, PKK, pengajian dan lain-lain. Selain dari pada itu, pekerjaan dan kegiatan perempuan kurang dihargai atau tidak dianggap sebagai pekerjaan hal ini disebabkan karena keyakinan tentang karakteristik perempuan yang cenderung “merendahkan”. Seperti peran sebagai ibu rumah tangga sering diucapkan atau dikatakan dengan kalimat “Cuma ibu rumah tangga” atau perempuan bekerja “membantu suami”, padahal tugas seorang ibu rumah tangga sangatlah berat dan sulit diukur dengan waktu, sementara perempuan bekerja tidak jarang dialah yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Perempuan dituntut untuk melakukan berbagai kewajiban, namun pemenuhan hakhaknya sering dilupaka. Dengan kondisi demikian, perempuan lebih mudah mengalami ketidakadilan, menjadi sasaran kesewenang-wenangan dan rentan mengalami kekerasan. Ada beberapa bentuk kekerasan terutama terhadap perempuan dan anak yang dapat dikelompokan ke dalam 5 kategori sebagai berikut (Kristi Poerwandi dan Ester Lianawati:2010): 1. Perlakuan salah (abuse) yang dapat mencederai secara fisik, mental psikis, dan seksual melalui pemukulan, pernyataan/ucapan, paksaan hubungan seksual dan sebagainya. 2. Tindak eksploitasi (exploitation) dilakukan untuk memperoleh keuntungan mated, ekonomi dan kepuasan sendiri seperti perdagangan anak, pelacuran, pengemis dan sebagainya. 3. Penelantaran (nglected) dilakukan dalan bentuk pengabaian (melalaikan) pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi dasar sehingga menyebabkan kemiskinan dan kemelaratan yang tiada henti. 4. Perbedaan perlakuan (discrimination) dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang berbeda terhadap anak, isteri dengan orang tua dan sebagainya. 5. Pengabaian kondisi berbahaya (emergency condition) dengan membiarkan anak dan perempuan di wilayah konflik, di pengungsian, menggunakan zat kimia dan dalam keadaan bahaya lainnya. C. Multi kekerasan dalam KDRT Kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga pada umumnya bukanlah kekerasan tunggal, artinya koban akan mengalami beberapa macam kekerasan dalam waktu yang hampir bersamaan (beruntun). Misalnya apabila seseorang mengalami kekerasan fisik biasanya juga diikuti oleh kekerasan psikis, contohnya sebelum dipukul/ditampar/dijambak/didorong/ditendang, korban sebelumnya sudah diancam, dihina dan bahkan diikuti pula dengan kekerasan ekonomi (tidak diberi uang belanja atau dirampas uangnya) atau penelantaran rumah tangga; korban kekerasan seksual, juga mengalami kekerasan psikis dan kekerasan fisik bahkan juga kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga). Pada umumnya yang menjadi korban KDRT adalah perempuan (isteri). Tapi bukan berarti laki-laki tidak menjadi korban KDRT, walaupun jumlahnya yang dilaporkan/tercatat relatif tidak banyak. Hal ini terjadi karena laki-laki korban kekerasan (KDRT) akan menjadi olok-olok temannya seandainya korban menceritakan kepada temannya bahkan di cap sebagai “suami takut isteri”. Umumnya perempuan (isteri) melakukan kekerasan psikis dengan cara mendiamkan (tidak mau diajak bicara) dalam waktu yang cukup lama (beberapa hari), bicara kasar, menghina bahkan mendominasi setiap keputusan. Anak-anak laki-laki dan perempuan juga rentan mengalami kekerasan. Pembantu rumah tangga atau orang-orang yang ikut tinggal menetap (adik dan keponakan) juga kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Kondisi ini tidak lain karen korban pada umumnya berada dalam posisi inferior. Laki-laki ditempatkan dalam posisi superior oleh budaya, adat, agama dan dikuatkan oleh undang-undang (Undang-undang Perkawinan). Penafsiran yang kurang tepat terhadap kondisi ini menyebabkan laki-laki bertindak sewenang-wenang bahkan melakukan kekerasan karena tidak paham secara benar dengan apa yang ada dalam ajaran agama, budaya, adat dan undang-undang. Agama Budaya Kekerasan Adat Undang-undang Superior inferior D. Kesimpulan Kerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan berbasis gender terjadi karena relasi yang tidak seimbang yaitu ada pihak yang diposisikan sebagai superior dan pihak lain diposisikan sebagai pihak inferior. Pada umumnya yang dikonotasikan sebagai superior adalah laki-laki hal ini terjadi karena latar belakang adat, budaya dan agama yang melatar belakang yang ada dalam masyarakatnya. Ketimpangan relasi mengakibatkan timbulnya kekerasan ini terjadinya dapat dikarenakan penafsiran yang kurang tepat dari pembagian peran yang ada dalam budaya, adat, agama dan hukum. Daftar Pustaka Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI. Keluarga sebagai Wahana Membangun Masyarakat tanpa Kekerasan (bahan ajar/buku sumber PKTP-KDRT bagi fasilitator kabupaten/kota). Jakarta: 2008. Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati. Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis untuk menindaklanjuti laporan kasus KDRT. Buku saku. Program Studi Kajian Wanita Programpascasarjana Univeritas Indonesia. Jakarta: 2010. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-undang No. 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. KDRT; Manifestasi Kekerasan Berbasis Gender