Ketahanan Panas Bakteri Bongkrek Pseudomonas

advertisement

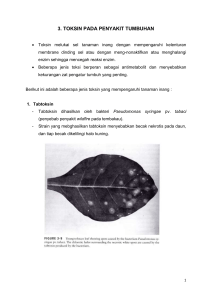

11. A. TINJAUAN PUSTAKA Tempe Bongkrek Tempe bongkrek merupakan makanan khas masyarakat daerah Banyumas, biasanya dipergunakan sebagai lauk penghantar nasi atau dibuat makanan jajan (Hardjohutonio, 1970; Ekosapto, 1975; Winarno, 1986). Tempe ini sangat disukai oleh masya- rakat daerah tersebut. Selain tempe bongkrek, di daerah Banyumas juga ada jenis makanan lain yang mirip dengan tempe bongkrek, yaitu yang disebut semayi (Kuswanto, 1988). Bahan dasar semayi adalah kelapa parut, ampas kelapa atau campurannya. Pada pembuatan semayi proses fermentasi terjadi secara alami, artinya tidak ditambahkan mikrobe tertentu secara sengaja, sedangkan pada pembuatan tempe bongkrek ditambahkan laru tempe yang berisi kapang R. oligosporus (Nugteren dan Berends, 1957; Budijono, 1976/1977; KO dan Kelholt, 1981; KO, 1985) atau Mucor sp. (Hardjohutomo, 1958; Balai Penelitian Kimia Semarang, 1979/1980). Garis besar pembuatan tempe bongkrek adalah sebagai berikut : ampas kelapa atau bungkil kelapa direndam selama semalam, kemudian dicuci dan diperas. tersebut Kemudian ampas kelapa dikukus selama 30 sampai 60 menit. ampas kelapa dicampur dengan laru Setelah dingin dan dibungkus dengan daun pisang, kantung plastik atau dihamparkan di atas nyiru dengan ketebalan sekitar 3 cm, kemudian ditutup dengan daun pisang dan karung goni. Setelah itu ampas kelapa dibiarkan selama dua hari pada suhu kamar, sehingga kapang tempenya tumbuh. Tempe bongkrek yang baik, mempunyai tekstur yang padat dan kompak, berwarna putih seperti kapas karena ditutupi secara sempurna oleh miselia kapang tempe (KO et al., 1979; KO, 1985; Ridwan, 1986). Setiap 100 g tempe bongkrek, kandungan zat gizinya sebagai berikut : nilai kalori 119 Kal, protein 4.4 g, lemak 3.5 g, karbohidrat 18.3 g,kalsium 27.0 mg, fosfor 100.0 mg, zat besi 2.6 mg, vitamin B1 0.08 mg, dan air 72.5 g (Ekosapto, 1975). Bahan dasar yang dipergunakan untuk membuat tempe bongkrek dapat berupa bungkil kelapa pabrik, bungkil kelapa botokan yang diperoleh dari hasil samping pembuatan minyak kelapa dengan menggunakan yuyu (Cancer), ampas kelapa yang merupakan bahan sisa pembuatan minyak kelapa secara tradisional (klentik) atau sisa dari industri dodol. Umumnya tempe bongkrek yang dibuat dari bungkil kelapa pabrik jarang ditumbuhi oleh bakteri P. cocovenenans karena kadar lemaknya rendah. Akan tetapi bungkil kelapa botokan dan ampas kela- pa, karena masih mengandung minyak yang cukup tinggi maka sering ditumbuhi oleh bakteri P. cocovenenans (van Veen dan Mertens, 1933; Soedigdo, 1977; KO, 1985). Memurut van Veen dan Mertens (1933); Soedigdo (1977); dan KO (1985) bakteri P. cocovenenans dapat membentuk toksin pada ampas kelapa yang disimpan. Mengingat kemungkinan tersebut di atas maka keracunan tempe bongkrek dapat juga disebabkan karena bahan dasar yang telah tercemar oleh toksin yang dihasilkan bakteri P. cocovenenans selama bahan dasar tersebut disimpan. Menurut Lie et al. (1985) untuk mencegah tumbuhnya bakteri selama penyimpanan, sebaiknya ampas kelapa dikeringkan. 1 B. Keracunan Tempe Bongkrek dan Usaha Pencegahannya Sudah banyak terjadi korban keracunan akibat mengkonsumsi tempe bongkrek. Data tentang korban keracunan tempe bongkrek dapat dilihat pada Tabel 1. . Tabel 1. Data korban keracunan tempe bongkrek di beberapa daerah di Jawa Tengah (1951-1988) Penderita keracunan bongkrek Tahun M a t i H i d u p Jumlah Sumber : Roedhijanto (1988) Musim terjadinya keracunan tempe bongkrek pada umumnya tidak tertentu. Ada indikasi bahwa keracunan tempe bongkrek terjadi bila musim paceklik dan harga bahan dasar bungkil kelapa meningkat, sehingga produsen tempe bongkrek sengaja mengganti atau mencampuri bungkil kelapa dengan ampas kelaPa Berat ringannya keracunan tempe bongkrek ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya jumlah tempe bongkrek yang dikonsumsi, ketahanan tubuh si penderita, dan kecepatan untuk mendapatkan perawatan dokter. Menurut ~urmandali (1979) cukup dengan mengkonsumsi sebanyak 5 g sampai 25 g tempe bongkrek yang beracun kematian sudah dapat terjadi. Ciri-ciri atau gejala-gejala keracunan tempe bongkrek dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2. Ciri-ciri keracunan tempe bongkrek Tingkat Keracunan Ciri-ciri Keracunan Ringan Pusing, mual, muntah Sedang Pusing, mual, muntah, sakit perut Berat Meninggal Diare, kejang, keluar buih dari mulut Koma, ada bercak-bercak darah beku di bawah kulit Sumber : Suhardjo et al. (1988/1989) Kasus keracunan tempe bongkrek, sebenarnya tidak hanya terjadi di daerah Banyumas saja, tetapi terjadi juga di daerah lainnya. Akan tetapi karena korban keracunan paling banyak terjadi di daerah Banyumas dan dapat dikatakan hampir terjadi setiap tahun, maka yang paling terkenal adalah kasus keracunan tempe bongkrek di daerah Banyumas. Pada tahun 1928 di daerah Kediri terjadi kasus keracunan tempe bongkrek. Pada saat itu masyarakat daerah Kediri menggunakan minyak kelapa sebagai bahan bakar untuk penerangan. Ampas kelapa yang dihasilkan dari hasil samping pembuatan minyak kelapa digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat tempe bongkrek. Kasus keracunan tempe bongkrek di daerah Kediri tidak timbul lagi setelah daerah Kediri menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar untuk penerangan. Pada tahun 1956 di Kabupaten Kulonprogo dan di Malang juga terjadi kasus keracunan tempe bongkrek. Demikian juga di daerah Brebes dan Lampung juga pernah terjadi kasus keracunan tempe bongkrek. Dahulu diduga penyebab terjadinya keracunan tempe bongkrek di daerah Banyumas adalah alat tembaga yang digunakan untuk merendam dan memasak ampas kelapa atau bungkil kelapa. Namun setelah alat tersebut diganti dengan alat yang tidak terbuat dari tembaga, kasus keracunan tempe bongkrek masih saja terjadi. Selain itu diduga juga penyebab keracunan tempe bongkrek karena penggunaan yuyu (Cancer) untuk membuat minyak kelapa (Soeryopranoto, 1975; Balai Penelitian Kimia Semarang, 1976/1977 dan 1979/1980; Budijono, 1976/1977; Winarno, 1986) . Sudah banyak usaha dilakukan untuk menemukan dan mencegah penyebab keracunan tempe bongkrek. Penelitian telah diawali oleh Vorderman pada Soewad j i et al., tahun 1902 (Hardjohutomo, 1970; 1975; Balai Penelitian Kimia Semarang, 1976/1977), kemudian dilanjutkan pada tahun 1928 oleh Jansen (Suklan, 1984). Namun baru pada tahun 1932 van Veen dan Mertens berhasil mengungkap penyebab terjadinya keracunan pada tempe bongkrek dan menemukan bahwa penyebab keracunan adalah suatu bakteri kontaminan yang disebut Pseudomonas cocovenenans (Nugteren dan Berends, 1957; Hardjohutomo, 1958 dan 1970). Ternyata jika bakteri ini tumbuh, maka kapang Rhizopus sp. yang diharapkan menjadi tidak dapat tumbuh sehingga fermentasi tempe bongkrek mengalami kegagalan. Bakteri P. cocovenenans bila ditumbuhkan pada medium ampas kelapa akan memproduksi toksin yang dikenal dengan nama asam bongkrek dan toksoflavin. Asam bongkrek merupakan toksin yang tidak berwarna yang mempunyai daya toksisitas yang lebih potensial daripada toksoflavin, sedangkan toksoflavin merupakan toksin yang berwarna kuning yang dapat dilihat jelas jika ampas kelapa tercemar oleh toksin tersebut. Van Veen (Hardjohutomo,l958) juga telah melakukan usaha untuk mencegah terbentuknya toksin pada tempe bongkrek selama fermentasi dengan menggunakan kapang Monillia sitophila sebagai pengganti kapang Rhizopus sp.. Kapang ini sanggup memanfaatkan sisa minyak kelapa yang masih terdapat pada ampas kelapa dalam waktu sehari semalam sehingga apabila tempe bongkrek terkontaminasi bakteri P. cocovenenans maka bakteri tersebut tidak mampu untuk memproduksi toksin. Meskipun kapang ini berhasil mencegah pembentukan toksin dalam tempe bongkrek namun ada masalah karena yang dihasilkan bukan tempe.bongkrek melainkan oncom. Dilain pihak masyara- kat daerah Banyumas sangat menyukai tempe bongkrek dan bukan oncom, sehingga usaha penerapannya mengalami kegagalan. Pada tahun 1956 Hardjohutomo juga melakukan penelitian untuk mencegah terbentuknya toksin pada tempe bongkrek. Pada awal penelitiannya digunakan antibiotik aureomisin dan teramisin yang ternyata dapat mencegah pertumbuhan bakteri P. cocovenenans. Namun dalam penerapannya senyawa antibio- tik ini susah dicari dan harganyapun mahal, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat diterapkan oleh masyarakat Banyumas (Hardjohutomo, 1958) . Hardjohutomo kemudian beralih menggunakan daun-daun tanaman yang mengandung senyawa yang bersifat antibiotik. Ternyata dari beberapa jenis daun yang digunakan untuk penelitian, ada satu jenis daun yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri P. cocovenenans. Daun tanaman tersebut berasal dari tanaman calincing (Oxalis sepium). Daun tanaman terse- but rasanya asam dan sering digunakan untuk membuat sayur asam. Rasp asam daun calincing disebabkan adanya senyawa asam, seperti asam oksalat 0.06 persen, asam sitrat 0.05 persen dan asam-asam tartarat, malat dalam jumlah sedikit (Hardjohutomo, 1958) . Penggunaan daun calincing dapat menghambat bakteri P. cocovenenans atau merupakan antidotum dari toksin yang diproduksinya. Menurut penelitian Hardjohutomo (1958) daun calincing merupakan penghambat bagi pertumbuhan bakteri, sedangkan .menurut Subardjo (1983) daun calincing bukan merupakan suatu antibiotik, tetapi merupakan antidotum terhadap asam bongkrek. Namun Ekosapto (1975) menyatakan bahwa daun calincing bersifat bakteriostatik dan merupakan antidotum. Dosis yang efektif untuk mencegah pertumbuhan bakteri P. cocovenenans adalah 6 sampai 10 g daun calincing per 250 g ampas kelapa. Penggunaan daun calincing segar menim- I bulkan masalah karena timbulnya warna hijau pada tempe bongkrek yang dihasilkan. Timbulnya warna hijau ini dapat.di- atasi dengan menggunakan ekstrak daun calincing kering. Penggunaan daun calincing pada mulanya berjalan baik, namun karena susah penyediaannya maka akhirnya upaya ini terhenti. KO et al. (1979) juga telah melakukan penelitian untuk mencegah terbentuknya toksin pada tempe bongkrek. penambahan garam NaCl sebanyak 1.5 - Ternyata 2.0 persen pada ampas kelapa dapat mencegah tumbuhnya bakteri P. cocovenenans tanpa mempengaruhi rasa tempanya. KO dan Kelholt (1981) menyatakan bahwa apabila bakteri P. cocovenenans yang tumbuh pada starter jumlahnya kurang dari 10 kali jumlah spora kapang R. o l i g o s p o r u s maka toksin bongkrek tidak dapat diproduksi pada medium ampas kelapa. Hasil penelitian KO et al. (1979); KO dan Kelholt (1981) ternyata tidak mudah diterapkan di masyarakat. Pemerintah dari dulu juga sudah melakukan upaya untuk menanggulangi masalah keracunan tempe bongkrek. Upaya yang dilakukan umumnya bersifat preventif, seperti dikeluarkannya larangan untuk memproduksi dan menjual tempe bongkrek, pembinaan teknologi dan sanitasi pembuatan tempe bongkrek, penyuluhan yang berkaitan dengan tempe bongkrek yang beracun dan lain-lainnya. Larangan untuk memproduksi tempe bongkrek dapat menurunkan jumlah produsen, namun hanya bersifat sementara. Hal ini terjadi karena biasanya larangan yang diberlakukan tidak diikuti dengan cara pemecahan masalah yang tuntas. Penda- patan yang diperoleh dari pekerjaan lain umumnya lebih kecil dari pendapatan yang diperoleh dari usaha tempe bongkrek. Berdasarkan hal-ha1 tersebut maka'meskipun produsen tahu bahwa tempe bongkrek dapat menimbulkan bahaya keracunan dan ada larangan dari pemerintah untuk memproduksinya, mereka tetap saja membuatnya. Pada umumnya para konsumen tempe bongkrek meskipun mereka tahu bahwa memakan tempe bongkrek mempunyai resiko keracunan, namun masih tetap mengkonsumsinya. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, seperti tingkat sosial ekonominya yang rendah, harganya murah, rasanya enak dan rasa kecanduannya . Akhir-akhir ini usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah keracunan tempe bongkrek adalah mengalihkan usaha t e m p bangkrek ke usaha tempe jamur merang atau menjadi.petani jamur merang. Pembuatan tempe jamur merang diharapkan tidak mengalami kesulitan, kareng mereka sudah mempunyai pengalaman menbuat tempe bongkrek. C. 1. Bakteri P. cocovenezmns B i f a t Bakteri Pada mulanya bakteri yang dicurigai tumbuh pada tempe bongkrek adalah Bacillus, kemudian diberi nama Bacillus cocovenenans. Setelah diteliti kembali di Mikrobiologisch Institut pada Technische Hogenschool, Delft, Nederland, diajukan nama genus Pseudomonas, sehingga namanya menjadi P. cocovenenans (Nugteren dan Berends, 1957 ; Hard johutomo, 1958 dan 1970). Nama P. cocovenenans, berasal dari kata venenum yang berarti toksin di dalaa bahasa Latin dan coco dari kata coconut yang berarti kelapa. Jadi nama P. cocovenenans ber- arti toksin dari kelapa yang diproduksi oleh bakteri genus ~seudonoias (Baluel, 1978 ; Anggraeni , 1990) . Menurut Bergeyls Manual of Determinative Bacteriology bakteri P. cocovenenans ternasuk famili Bacteriaceae karena bakteri ini bersifat heterotrof dan tidak membentuk spora (Robert et al., 1957). Pada tahun 1936 Kluyver dan van Niel menggolongkan bakteri P. cocovenenans ke dalam famili Pseudomonadaceae karena mempunyai flagela polar dan mampu mengubah sakarida menjadi asam (van Damme et al., 1960). Genus Pseudomonas dapat mengubah glukosa dan jenis gula lainnya baik'secara oksidatif maupun secara fermentatif. Bakteri ini juga mempunyai sifat-sifat lainnya sebagai berikut : saprofitik, tidak membentuk spora, aerob atau anaerob fakultatif dan bentuknya berubah-ubah tergantung medium pertumbuhannya (van Veen dan Mertens, 1933; Arbianto, 1963, 1975; Hardjohutomo, 1970; Winarno, 1986; Lie et al., 1988; ~ n g g r a e n i , 1990), berukuran pan jang 0.75 sampai 2.98 dengan lebar 0.30 sampai 0.5 j~ (Arbianto, 1971). j~ Beberapa jenis bakteri bersifat motil, yaitu dapat bergerak karena mempunyai suatu organ yang disebut flagela yang terdapat pada permukaan self termasuk bakteri genus Pseudomonas (Fardiaz, 1989) . Bakter i P. cocovenenans dapat bergerak karena mempunyai flagela polar (Hardjohutomo, 1970). Flagela P. cocovenenans bersifat lopotrikat dan berjumlah 3 sampai 4 buah (van Veen dan Mertens, 1933). Selain flagela bakteri ini juga mempunyai 4 silia pada salah satu ujungnya (Arbianto, 1975) . Bakteri ~.cocovenenansterdapat di alam sebagai organisme bebas (van Veen dan Mertens, 1933). Bakteri ini di- anggap sebagai suatu rnikrobe kontaminan tempe bongkrek atau lainnya yang dapat terjadi secara insidental (Arbianto, 1979). Trihadiningrum dan Arbianto (1983) berhasil mengi- solasi P. c o c o v e n e n a n s yang menghasilkan toksoflavin dan asam bongkrek dari tiga sampel air, yang berasal dari saluran irigasi sekunder, kolam penduduk dan sungai yang semuanya berada di desa Arjawinangun, Kecamatan Purwokerto, daerah Banyumas . Identifikasi bakteri P. cocovenenans secara morfologis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pewarnaan Gram dan pengujian dalam medium Kelman yang mengandung zat warna 2,3,5-trifenil tetrazolium khlorida. Identifikasi dengan pewarnaan Gram sesungguhnya tidak bersifat spesifik terhadap P. c o c o v e n e n a n s . Oleh karena itu uji pertumbuhan dalam medium Kelman dilakukan untuk identifikasi P. cocovenenans karena keselektifannya terhadap bakteri tersebut. Medium yang ditemukan oleh Kelman pada tahun 1954, terdiri dari pepton 1 persen, glukosa 1 persen, bakto agar 1.7 persen dan 2,3,5-trifenil tetrazolium khlorida 50 ppm (Trihadiningrum dan Arbianto, - 1983) . Sifat-sifat koloni bakteri P. cocovenenans dalam medium Kelman adalah berbentuk bundar, bertepi rata (tidak bergelombang) yang berwarna putih, mempunyai pusat dengan warna merah muda dan mempunyai kesan lembab (Arbianto, 1980; Trihadiningrum dan Arbianto, 1983). Trifenil tetrazolium khlorida selain berfungsi sebagai pemberi warna pada koloni, juga berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan bakteri lain terutama golongan bakteri Gram positif. Kadang-kadang ke dalam medium Kelman ditambahkan juga penisilin untuk mene- kan pertumbuhan bakteri kontaminan. Menurut penelitian Trihadiningrum dan Arbianto (1983) bakteri P. cocovenenans mempunyai sifat-sifat khas sebagai berikut : mampu mensintesis semua basa asam nukleat yang dibutuhkan dan membutuhkan senyawa organik sebagai sumber enersi. Pada umumnya asam amino mempercepat pertumbuhan karena dapat memperpendek periode lag (fase adaptasi) dengan efektivitas yang berbeda. Glukosa merupakan sumber karbon yang baik untuk pertumbuhan bakteri. Seperti halnya mikrobe yang lain, pertumbuhan bakteri P. cocovenenans dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sifat yang tirnbul karena pengaruh lingkungan ini disebut fenotip (Anggraeni, 1990). Fenotip atau penampakan luar dari bak- teri terjadi karena adanya interaksi antara genotip dan lingkungannya. Biasanya perubahan fenotip dapat disebabkan oleh karena adanya perubahan kondisi lingkungan yang bersifat tidak menetap. Fenotip akan kembali normal seperti semula apabila kondisi lingkungan dikembalikan pada keadaan normalnya yang optimum. Koloni bakteri P. c o c o v e n e n a n s berwarna kuning pada medium yang mengandung gliserol, namun tidak selalu demikian. Pada medium yang mengandung glukosa dan pada medium yang mengandung asam-asam lemak dari minyak kelapa pembentukan warnanya jauh berkurang (van Veen, 1967). 2. Produksi Toksin oleh P. cocovenenans Dalam pertumbuhan dan perkembangbiakannya, mikrobe mem- butuhkan zat-zat gizi untuk mensintesis komponen sel, menghasilkan metabolit sekunder dan enersi. Metabolit sekunder adalah suatu hasil metabolisme yang bukan merupakan kebutuhan pokok sel mikrobe untuk hidup dan tumbuh, seperti misalnya toksin, antibiotik, pigmen, vitamin dan lain sebagainya. Bakteri P. cocovenenans memproduksi toksin pada medium ampas kelapa dan toksin yang dihasilkan ini merupakan suatu metabolit sekunder. Semenjak pertengahan tahun 1890 telah ditemukan beberapa jenis toksin yang dihasilkan oleh bakteri. ~ebagian besar bakteri penghasil toksin merupakan bakteri kontaminan pada beberapq bahan pangan, seperti halnya bakteri bongkrek P. cocovenenans yang merupakan bakteri kontaminan pada tempe bongkrek. Hampir semua toksin yang dihasilkan oleh bakteri .. < . merupakan protein atau polipeptida, namun ada juga yang L bukan merupakan protein, seperti asam bongkrek dan toksoflavin yang diproduksi oleh bakteri P. cocovenenans. Asam bongkrek merupakan asam trikarboksilat dan toksoflavin merupakan senyawa basa. Alouf dan Reynoud (1970) yang dikutip oleh Kuswanto dan Sudarmadji (1988) menggolongkan toksin bakteri atas tiga kelompok, yaitu : (1) toksin intraseluler, toksin yang dibentuk di dalam sitoplasma yang dapat ke luar dari sel apabila sel inengalami otolisis atau apabila dilakukan ekstraksi; (2) toksin ekstraseluler, toksin yang diproduksi di luar sel; dan (3) toksin yang terdapat diantara sel. Menu- rut Lie et al. (1988) toksin yang diproduksi oleh bakteri P. cocovenenans merupakan suatu eksotoksin, sedangkan menurut Arbianto (1971) asam bongkrek di produksi di dalam sel dan dibebaskan ke dalam medium ketika beberapa sel mulai mengalami lisis pada fase stasioner. Produksi toksin dan metabolit sekunder lainnya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya jenis mikro- be, pH, suhu, ketersediaan zat gizi, dan terdapatnya mikrobe lain yang tumbuh dalam medium. Pada umumnya bahan dasar yang digunakan untuk fermentasi sudah mengandung zat gizi sebagai sumber enersi, sumber nitrogen, air, vitamin, mineral, dan faktor-faktor lain yang dapat digunakan untuk pertumbuhan mikrobe (Kuswanto dan Sudarmadji, 1988). Bakteri P. cocovenenans hanya memproduksi toksin apabila tumbuh pada medium yang mengandung ampas kelapa. medium lainnya meskipun juga mengandung Pada minyak, seperti kedelai, bungkil kedelai, bungkil kacang tanah, ampas tahu, bi ji kapok, biji munggur, biji lamtoro, dan biji koro benguk asal tidak tercampur dengan ampas kelapa, bakteri P. cocovenenans tidak akan memproduksi dan Mertens, 1933; Soepadi, 1953; toksin (van Veen Hardjohutomo, 1958, 1970; Ekosapto, 1975; Balai Penelitian Kimia Semarang, 1979/1980). Pertumbuhan bakteri P. cocovenenans tidak terpengaruh oleh perbedaan kandungan lemak pada kisaran 2 sampai 25 persen, sedangkan penurunan produksi toksoflavin nyata terjadi hanya jika kandungan lemak ampas kelapa kurang dari 5 persen. Randungan lemak sebesar 7 sampai 14 persen dalam medi- um ampas kelapa (Coconut Culture Medium) merupakan kondisi yang paling sesuai untuk produksi toksin (KO, 1985). Selain.dipengaruhi oleh kadar lemak ampas kelapa, bakteri P. cocovenenans dalam pertumbuhan dan produksi toksinnya dipengaruhi pula oleh kadar air ampas kelapanya. Pada kisaran kadar air ampas kelapa antara 35 sampai 75 persen pertumbuhan dan produksi toksin tidak dipengaruhi oleh perbedaan kadar air (KO, 1985) . Namun pada kadar air rendah seperti pada ampas kelapa yang telah dikeringkan bakteri P. cocovenenans tidak dapat tumbuh (Lie et al., 1985). Pada medium ampas kelapa, bakteri P. cocovenenans akan menggunakan asam-asam lemak terutama asam oleat dan gliserol sebagai sumber karbon dan sumber enersi (van Veen dan Mertens, 19.33, dan 1934; Nugteren dan Berends, 1957; Hardjohutomo, 1958; van Damme et al., 1960; van Veen, 1967). Asam-asam lemak, terutama asam oleat akan digunakan sebagai substrat untuk pembentukan asam bongkrek sedangkan gliserol digunakan sebagai substrat untuk pembentukan toksoflavin. Adanya asam-asam amino tambahan pada medium pertumbuhan akan menstimulasi produksi asam bongkrek. Vitamin dan basa- basa purin dan pirimidin tidak diperlukan untuk produksi asam bongkrek (Arbianto, 1979). Menurut Levenberg dan Linton (1966) basa-basa purin tertentu yang ditambahkan ke dalam medium pertumbuhan bakteri P. cocovenenans akan menyebabkan toksoflavin yang dihasilkan bertambah banyak. Basa-basa pu- rin tersebut antara lain adalah xantina, xantosina, guanina, isoguaniana, hipoksantina dan adenina. Penelitian lebih lanjut oleh Levenberg dan Linton (1966) menunjukkan bahwa konversi basa-basa purin menjadi toksoflavin distimulasi oleh adanya glisin di dalam medium pertumbuhan bakteri P. cocovenenans, Nurmandali (1979) telah mencoba melakukan biosintesis toksoflavin dengan menggunakan prekursor xantina, glisina dan metionina dengan bantuan enzim dari bakteri P. cocovenenans, tetapi hasil- nya masih belum seperti yang diharapkan. Gliserol dan asam- asam organik cocok untuk pertumbuhan dan produksi asam bongkrek (Arbianto, 1979) . Toksoflavin relatif lebih mudah diproduksi di dalam medium cair daripada di dalam medium padat (van Veen, 1967). Pada medium cair yang mengandung gliserol, pepton dan garam serta dibiarkan berhubungan dengan udara pada suhu 30°C, bakteri P. cocovenenans mudah memproduksi toksoflavin. Selama fermentasi tempe bongkrek, P, cocovenenans tumbuh bersama dengan kapang tempe dan bersaing untuk mendapatkan substrat. Menurut penelitian KO et al. (1979) jumlah spora R. oligosporus untuk inokulasi sebanyak lo4- lo7 untuk setiap gram bahan akan dapat menghambat produksi toksin, karena pertumbuhan kapang lebih cepat daripada bakteri, sedangkan apabila spora R . o l i g o s p o r u s yang ditambahkan tidak lebih dari 1 500 per gram bahan, diduga produksi asam bongkrek akan meningkat. Menurut KO dan Kelholt (1981) interaksi pertumbuhan antara kapang dan bakteri kontaminan pada tempe bongkrek dapat menghambat pembentukan atau terjadinya penurunan jumlah tokKapang R. o l i g o s p o r u s kemungkinan dapat menghasilkan sin. ekstrak metabolit yang dapat menghambat pembentukan toksin oleh P. c o c o v e n e n a n s atau bila toksin sudah terbentuk maka terjadi dekomposisi, perubahan atau digunakan untuk metabolisme kapang, sehingga jumlahnya berkurang. Mekanisme peng- hambatan dan degradasi senyawa toksin tersebut masih belum jelas. Keasaman medium pertumbuhan bakteri P. c o c o v e n e n a n s mempengaruhi produksi toksin. Menurut penelitian Arbidnto .(1975) bakteri P. cocovenenans tidak membentuk toksin apabila pH ampas kelapa 4.2 dan produksi toksin'optimum pada pH 8.0, sedangkan menurut penelitian KO (1985) pH awal medium 6.5 sampai 7.0 merupakan kondisi yang optimum untuk produksi toksoflavin. Apabila pH awal rendah maka produksi toksofla- vin juga rendah. soflavin akan Pada pH lebih besar dari 7.0 produksi tokmenurun dengan kenaikan pH. Suhu inkubasi juga mempengaruhi produksi toksin dari bakteri P. c o c o v e n e n a n s . bila suhu inkubasi 30°c, Produksi asam bongkrek optimum sedangkan produksi toksoflavin 23 optimum bila suhu inkubasi antara 30°c - 37O~. Secara nyata suhu yang tinggi menghambat produksi asam bongkrek, tetapi tidak menghambat perbanyakan sel. Pada suhu 4 3 O ~ ,meskipun sel bertambah jumlahnya namun asam bongkrek dan toksoflavin tidak diproduksi (KO, 1985). Produksi toksin dipengaruhi oleh kondisi aerasi pada medium pertumbuhan Damme et a1 . bakteri P. cocovenenans. Menurut van (1960) produksi toksof lavin terhambat bila jumlah oksigen terbatas. D. Toksin Bongkrek Bakteri P. cocovenenans pada medium ampas kelapa akan memproduksi dua bongkrek. macam toksin, yaitu toksoflavin dan asam Kedua toksin ini disebut juga toksin bongkrek, karena sering terdapat secara bersamaan pada tempe bongkrek yang beracun 1. . Toksoflavin Toksoflavin adalah toksin yang berwarna kuning, ber- sifat sedikit basa dan sangat polar. Toksoflavin larut dalam air, kloroform, etanol dan aseton serta hampir tidak larut dalam eter, benzena dan petroleum eter (van Veen dan Mertens, 1933; Hardjohutomo, 1958; van Veen, 1967; Arbianto, 1975). Meskipun toksisitasnya lebih rendah daripada asam bongkrek, tetapi toksoflavin bersifat toksik terhadap sel, sehingga merupakan senyawa yang penting juga. Di samping itu strukturnya lebih sederhana dan lebih stabil sifatnya (Soedigdo, 1977). Toksoflavin pertama kali diisolasi oleh van Veen pada tahun 1932 dari tempe bongkrek yang beracun yang berasal dari daerah Banyumas. Menuruk penelitian van Veen dan Baars (1938) rumus empiris toksoflavin adalah C6H6N4O2 dan rumus bangunnya seperti terlihat pada Gambar 1A. Menurut rumus van Veen dan Baars struktur toksoflavin serupa dengan metilsantin, hanya berbeda posisi ikatan rangkapnya, sehingga mudah dilakukan isomerisasi tetapi kenyataannya tidak mudah diisomerisasi . menjadi metilsantin. Sifat fisik dan kimiawi 1-metilsantin sangat berbeda dengan toksoflavin, sehingga rumus toksoflavin menurut van Veen dan Baars ditolak. Toksoflavin dengan o-fenilenediamin dalam larutan sedikit asam akan menghasilkan senyawa C11H8N402, yang berarti menjadi N-metilalloksazin, dan berarti bahwa toksoflavin mengandung N-metilalloksan. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut van Damme et al. (1960) menemukan bahwa rumus empiris toksoflav.in adalah C7H7N502 dan mempunyai struktur seperti terlihat pada Gambar 1B. Struktur ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Daves et al. (1962). Latuasan dan Berends (1961) melaporkan bahwa toksoflavin identik dengan senyawa antibiotik xantotrisin yang diproduksi oleh bakteri Streptococcus albus. Toksisitas toksoflavin dan xantotrisin sama kuatnya. P. farinofermentus toksoflavin. menghasilkan toksin yang De Boer et a1.(1960) P. glumae dan serupa dengan serta Elbe et a1.(1960) yang dikutip oleh Anggraeni (1990) mengisolasi suatu biotik anti- ferfenulin dari Streptomyces ferfenulens yang ter- nyata merupakan isomer dari toksoflavin. Gambar 1. Struktur toksoflavin. (A) menurut van Veen dan Baars, 1938; (B) menurut van Damme et al., 1960. Toksoflavin diberi nama akhiran flavin karena sifat fisiko-kimiawinya serupa dengan riboflavin, yaitu rnempunyai warna kuning, menunjukkan fluoresensi hijau walaupun lemah, stabil terhadap panas dan mempunyai spektrum absorpsi yang serupa dengan riboflavin (van Veen, 1967), Toksof lavin yang murni berbentuk seperti jarum. Toksoflavin dengan SO2 menjadi tidak berwarna, tetapi bila dikocok di udara menjadi berwarna lagi. Apabila toksoflavin direaksikan dengan HC1 6N pada suhu kamar dan dibiarkan selama 24 jam maka akan diperoleh suatu larutan tak berwarna dan tidak melakukan absorpsi pada daerah ultra violet. Pemekatan larutan ini akan menghasil- kan senyawa tidak berwarna yang mempunyai dua puncak absorpsi pada daerah ultra violet, yaitu pada panjang gelombang 223 nm dan 328 nm. Senyawa ini diberi nama toksoflavin B. Toksoflavin sendiri mempunyai absorpsi maksimum pada daerah ultra violet dengan panjang gelombang 258 nm dan 395 nm (van D a m e et al., 1960). Toksoflavin biasanya diukur pada panjang gelombang 258 nm dengan nilai koefisien penyerapan sebesar 16 400. Toksoflavin bila direaksikan dengan asam mineral dihasilkan senyawa yang mempunyai rumus C6H8N4o3, senyawa ini dianggap sebagai suatu hidrat dari toksoflavin (van Veen, 1967). Slamet (1985) telah melakukan ekstraksi toksoflavin dan ternyata toksoflavin yang dihasilkan mempunyai dua puncak absorpsi, yaitu pada panjang gelombang 260 nm dan 216 nm. Tantie (1985) juga telah melakukan ekstraksi toksoflavin ternyata daerah absorpsi maksimumnya pada panjang gelombang 260 nm dan 208 nm, sedangkan Windarmaya (1987) menemukan bahwa absorpsi maksimum dari toksoflavin yang diperoleh adalah pada panjang gelombang 253.5 nm dan 205.5 nm. KO (1985) telah melakukan ekstraksi toksoflavin dan mendapatkan hasil maksimum sebesar 0.3 sampai 0.5 mg toksoflavin untuk setiap g ampas kelapa kering, yang dihasilkan setelah 3 sampai 6 hari fermentasi. Nilai pH awal pertum- buhan 6.5 sampai 7.0 dan suhu pertumbuhannya antara 30°c sampai 3 7 O ~ . ~ e n u r u tvan Veen (1967) dan Lijmbach et al. titik cair toksoflavin adalah 171°c, (1970) sedangkan menurut Hardjohutomo (1958) titik cair toksoflavin adalah 1 5 0 ~ ~ . Toksoflavin tahan terhadap pemanasan sampai suhu 1 5 0 dan ~ ~ baru mulai rusak bila suhu pemanasan lebih besar dari 1 5 0 ~ ~ (Winarno, 1986) . Anggraeni (1990) telah melakukan pemurnian toksin bongkrek selain asam bongkrek, yang dihasilkan oleh bakteri P. cocovenenans. Berdasarkan penelitiannya diperoleh tiga buah senyawa toksin. Karakteristik dari ketiga senyawa toksin tersebut adalah sebagai berikut : senyawa pertama mempunyai faktor retensi (Rf) pada kromatograf i lapis tipis dengan eluen kloroform dan metanol ( 11 , v/v) sebesar 0.75, berfluoresensi putih dan membentuk kristal putih, mempu- nyai titik cair 216Oc dan mempunyai absorpsi maksimum pada panjang gelombang 360 nm dan 268 nm. Senyawa toksin yang kedua mempunyai nilai Rf sebesar 0.65, berfluoresensi biru hitam dan membentuk kristal kuning berbentuk jarum dengan 28 serta ~ mempunyai puncak absorpsi pada t i t i k cair 2 0 5 ~ panjang gelombang 258 nm dan 2 0 2 nm. Senyawa toksin yang ketiga mempunyai nilai Rf sebesar 0 . 6 0 , berfluoresensi biru hitam dan membentuk kristal krem dengan titik cair 181°c dan mempunyai puncak absorpsi pada panjang gelombang 328 nm dan 202 nm. 2. Asam Bongkrek Asam bongkrek merupakan toksin yang tidak berwarna yang diproduksi oleh bakteri P I cocovenenans. kan asam lemak tidak jenuh tinggi. Mertens (1933) Toksin ini merupa- Menurut van Veen dan asam bongkrek mempunyai rumus e m p i r i s C28H3807# dan menurut de Bruijn et al. (1973) asam bongkrek mempunyai struktur kimia seperti Gambar 2. terlihat pada Gambar 2 . Struktur Asam Bongkrek (de Bruijn et al., 1973) Asam bongkrek tidak larut dalam air tetapi larut dalam petroleum eter dan alkohol. Toksin ini dapat dipisahkan da- ri toksoflavin karena larut dalam pelarut lemak, tetapi tidak larut dalam air, sedangkan toksoflavin larut dalam air (van Veen, 1967). Asam bongkrek sukar dibebaskan dari asam lemak yang ada di dalam minyak kelapa. Di dalam ekstraksi bongkrek akan terikut asam kaprat dan asam kaproat. asam Apabila dicampur dengan larutan bikarbonat maka asam bongkrek akan larut dengan mudah dalam fase cairnya (van Veen, 1967). Asam bongkrek mudah larut dalam larutan lipofilik dan dapat dipisahkan dari larutan dengan mengekstraknya memakai larutan alkali (Nugteren dan Berends, 1957). Asam bongkrek yang murni sangat tidak stabil karena cepat teroksidasi dan mempunyai kecenderungan terpolimerisasi (Latuasan dan Berends, 1961). Asam bongkrek yang tidak murni sangat stabil dalam medium lemak dan lebih stabil lagi dalam larutan alkali. Asam bongkrek mudah sekali dioksidasi dan inaktif pada suhu pemanasan yang lebih tinggi dard 1 0 0 ~ ~ (Hardjohutomo, 1958) . Stabilitasnya yang tinggi di dalam suatu emulsi minyak menyebabkan asam bongkrek masih bersifat toksik pada tempe bongkrek yang digoreng (van Veen, 1967). Pemasakan dan penggorengan tanpa minyak mempunyai sedikit atau tanpa nenpunyai efek terhadap toksisitas asam bongkrek. Asam bongkrek mempunyai sifat-sifat yang penting. Per- tama, daya toksisitasnya tinggi terhadap semua hewan percobaan yang diuji, seperti tikus, burung dara, kera dan yang lainnya. Kedua, mempunyai aktivitas antibiotik terhadap be- berapa bakteri, khamir dan kapang. nya cukup kuat, yaitu aE2 = -+ Ketiga, aktivitas optik- 165O dalam larutan natrium bi- karbonat 2 persen dan ag2 = + 105O dalam etanol 96 persen. Keempat, mempunyai absorpsi yang kuat pada daerah sinar ultra violet, maksimum pada panjang gelombang 239 nm dan 267nm ( ~ ~ ~ ~ ' 4000 1 dan ~ 2 ~ 000) ~ ~ dalam 4 5 etanol. Kelima, sangat tidak stabil dalam medium asam tetapi cukup stabil dalam larutan garam pada suhu kamar (Nugteren dan Berends, 1957). KO (1985) telah melakukan isolasi asam bongkrek dari medium ampas kelapa yang ditumbuhi bakteri P. cocovenenans. Produksi toksin maksimum adalah 4 mg per g ampas kelapa kering, dan hasil produksi berkisar antara 2 ampas kelapa kering. - 4 mg per g Produksi maksimum dicapai setelah 3 sampai 6 hari fermentasi dan suhu inkubasi yang baik untuk produksi asam bongkrek adalah suhu 30°c, 3. Isolasi ban Pemurnian Metode isolasi dan pemurnian toksin bongkrek sudah banyak dilakukan dan dikembangkan oleh beberapa peneliti. Van Veen dan Mertens (1933) dan van Damme et al. (1960) telah melakukan isolasi toksoflavin dari ampas kelapa dengan mengqunakan kloroform.. Soedigdo (1975) dan Soedigdo (1977) juga 31 telah melakukan isolasi dengan menggunakan alkohol, kloroform dan air. Toksoflavin yang murni dapat diperoleh dengan cara-cara sebagai berikut : pertama-tama bahan diekstraksi menggunakan kloroform, kemudian ekstrak kloroformnya diekstraksi dengan air bebas ion. Air bebas ion yang mengandung toksoflavin dipekatkan, kemudian ditambah ammonium sulfat sampai jenuh. Setelah itu ekstraksi diulangi kembali dengan kloroform, dan kloroform kemudian diuapkan. Toksoflavin yang tertinggal dilarutkan dalam propanol pada suhu 5 5 O ~kemudian disimpan di dalam lemari pembeku selama 48 jam sampai akhirnya kris- tal berbentuk jarum yang berwarna kuning terbentuk (van D a m e et al., 1960; van Veen 1967). Toksoflavin dalam suatu larutan dapat dideteksi dengan menggunakan spektrofotometer, kromatografi lapis tipis, kromatografi kertas maupun kromatografi cairan tekanan tinggi. Eluen yang digunakan pada kromatografi lapis tipis maupun kromatografi kertas biasanya campuran metanol : etil asetat (1:1, v/v), sedangkan pada kromatografi cairan tekanan tinggi dapat digunakan campuran metanol : air : asam asetat (5:94:1, v/v) (van D a m e et al., 1960; Soedigdo, 1977; KO, 1985). Pengukuran dengan menggunakan spektrofotometer dan kromatografi cairan tekanan tinggi biasanya dilakukan pada panjang gelombang 258 nm. Metode isolasi asam bongkrek pertama kali dikembangkan oleh van Veen (van Veen dan Mertens, 1933) yang berdasarkan 32 kenyataan asam bongkrek larut dalam larutan lipofilik dalam suasana asam kemudian dapat diisolasi dengan ekstraksi menggunakan larutan alkali encer, Sejak itu berbagai cara isolasi dilakukan oleh peneliti lainnya (Nugteren dan Berends, 1957; Lijmbach et al., 1970; Soedigdo, 1975). Untuk mengetahui apakah asam bongkrek yang dihasilkan murni atau belum dapat dilakukan pemisahan dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Asam bongkrek akan mudah di- bedakan dari asam-asam lemak yang terikut, karena asam bongkrek mempunyai nilai Rf yang lebih rendah daripada asam lemak dan mempunyai fluoresensi hitam apabila disinari dengan sinar ultra violet (Nugteren dan Berends, 1957). Apabila digunakan kromatografi lapis tipis untuk mendeteksi asam bongkrek, eluen yang digunakan adalah campuran kloroforom:metanol:asam atau campuran asetat (94:5:1, v/v)(Ko et a1.,1979) etil asetat 15 persen:metanol 1 persen dalam heptana (1 : 1, v/v) (Soedigdo, 1977). Untuk kromatografi kertas digunakan eluen campuran etanol : ammonia : air (20 : 1 : 4, v/v) (Soedigdo, 1977), sedangkan apabila digunakan kromatografi cairan tekanan tinggi digunakan eluen campuran metanol : air : asam asetat (80 : 19 : 1, v/v )(KO, 1985). 4. Mekanisme Keracunan Telah banyak dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana mekanisme keracunan toksoflavin maupun asam bong- krek terjadi. Selain toksik, menurut penelitian Arbianto (1975) asam bongkrek dan toksoflavin merupakan kofaktor da- lam metabolisme lemak pada bakteri P.cocovenenans. Penambahan toksoflavin dan asam bongkrek pada medium pertumbuhan bakteri tersebut akan mempengaruhi aktivitas pertumbuhan- nya, yaitu meningkatkan pengambilan oksigen untuk respirasi sel bakteri tersebut. Toksin yang diproduksi oleh bakteri P. cocovenenans merupakan antibiotik bagi mikrobe lain sehingga apabila bakteri tersebut tumbuh pada tempe bongkrek mikrobe lainnya tidak dapat tumbuh (van Veen, 1967). Toksoflavin pada umumnya berpengaruh terhadap bakteri Gram positif. Toksoflavin mempunyai sifat antibiotik yang lebih kuat dibandingkan dengan ampisilin terhadap bakteri Gram negatif tetapi lebih lemah daripada tetrasiklin (Slamet, 1985). Pada kondisi aerob toksoflavin mempunyai aktivitas yang tinggi dan dalam keadaan anaerob tidak. Latuasan dan Berends (1961')telah meneliti toksisitas toksoflavin terhadap beberapa mikrobe, seperti Escherichia coli, Shigella, Micrococcus pyogenes, Proteus vulgaris, Bacillus subtilis dan khamir. lihat pada Tabel 3. Hasil penelitiannya dapat di- Toksoflavin juga menghambat pertumbuhan kapang Aspergillus niger (Nurmandali, 1979; Nugroho, 1980; Anggraeni, 1990; Suryanti, 1990). Toksoflavin bersifat toksik terutama pada mikrobe dan bagian sel yang tidak banyak mengandung enzim katalase. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh van Damme et al. (1960) yang meneliti pengaruh toksoflavin terhadap metabolisme khamir Saccharomyces cerevisiae, ternyata pertumbuhan khamir tersebut tidak dihambat oleh toksoflavin. Menurut penelitian Latuasan dan Berends (1961) sam- pai konsentrasi 100 pg/ml toksoflavin tidak mempengaruhi pertumbuhan khamir S.cerevisiae. Hasil penelitian mengenai kadar toksoflavin yang dapat menghambat pertumbuhan beberapa mikrobe dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Kadar toksoflavin yang dapat menghambat pertumbuhan beberapa mikrobe Jenis mikrobe Kadar toksoflavin (pg/ml) E. coli Shigella P. vulgaris B. subtilis M. pyogenes Sumber : Latuasan dan Berends (1961) Ketahanan khamir terhadap toksoflavin meskipun dalam keadaan aerob, disebabkan karena khamir mempunyai enzim katalase. Enzim katalase akan mengkatalisis pemecahan hidrogen peroksida (H202) yang terbentuk karena aktivitas toksoflavin, menjadi oksigen &an air, dengan demikian hidrogen peroksida tidak sernpat menyebabkan terjadinya keracunan pada mikrobe tersebut. 35 Menurut penelitian Latuasan dan Berends (1961) toksoflavin berfungsi sebagai suatu pembawa elektron antara NADH dan oksigen, yang memungkinkan kerja sitokrom dibuat pintas (by pass) sehingga menghasilkan hidrogen peroksida yang bersifat toksik. Reaksi pembentukan senyawa H20Z adalah seba- gai berikut : Jadi kematian karena keracunan toksoflavin disebabkan karena terbentuknya H202 yang banyak, sedangkan tubuh tidak cukup banyak menyediakan enzim katalase. Toksoflavin mempunyai efek memusnahkan antimisin A dan kalium sianida dalam sel khamir 1961). (Latuasan dan Berends, Toksoflavin menstimulasi pengambilan oksigen dari sel-sel darah merah dan mengubah oksihemoglobin menjadi methemoglobin (Baluel, 1978). Menurut Zainuddin (1981) yang dikutip oleh Suklan (1984) toksoflavin tidak stabil pada pH rendah seperti dalam lambung, sehingga menjadi toksoflavin B yang tidak beracun. Walaupun begitu apabila pH lambung meningkat kemungkinan toksoflavin akan terserap ke dalam peredaran darah. Toksoflavin dalam bentuk alami lebih toksik daripada dalam bentuk kristalnya. Pada keadaan awal toksoflavin membentuk kompleks yang tidak erat dengan suatu protein. Pemasakan dan pembakaran makanan yang beracun akan mendenaturasi senyawa kompleks tersebut dan menyebabkan toksoflavin bersifat kurang toksik (van Veen dan Mertens, 1933; Arbianto, 1971). Toksoflavin lebih toksik apabila diberikan pada hewan percobaan melalui injeksi ke dalam darah daripada diberikan lewat mulut. Dosis mematikan atau LDS0 untuk tikus bila di- berikan lewat penyuntikan adalah sebesar 1.7 mg per kg berat badan tikus dan apabila diberikan lewat mulut 8.4 mg per kg berat badan tikus (Latuasan dan Berends, 1961; Lijmbach Menurut percobaan Nugroho (1980), penyuntikan dengan dosis 1.3 mg sampai 1.5 mg toksoflavin per kg berat badan tikus, sesudah 18 jam ternyata menyebabkan penurunan kandungan glikogen hati secara nyata, sedangkan kandungan lemak dan protein tidak dipengaruhi. Apabila cara penyuntikan tokso- flavin ke dalam tubuh hewan percobaan berbeda maka pengaruhnya juga berbeda. Toksoflavin diperkirakan menghambat kerja ATP-ase yang menghidrolisis ATP menjadi ADP + Pi + enersi. Akibat kerja toksoflavin maka produk ATP pada mitokondria juga terhalang. Dalam sistem'pernafasan terjadi fosforilasi oksidatif dimana sebagian enersi yang berasal dari hasil oksidasi disimpan dalam bentuk ATP. Setiap pasangan elektron yang dihasilkan oleh fosforilasi substrat dapat membentuk tiga molekul ATP melalui sistem sitokrom. Akibat kerja toksoflavin yang memintas sistem sitokrom tersebut maka akan mengakibatkan dua molekul ATP hilang pada reaksi pernafasan (Suryanti, 1990). Menurut penelitian Tantie (1985) toksoflavin dapat menghambat transpor gula di dalam membran eritrosit dan juga menyebabkan hemolisis darah. Toksoflavin menghambat kerja enzim glutamat transaminase dan alkali fosfatase yang ada di dalam eritrosit. Asam bongkrek lebih toksik daripada toksoflavin sehingga lebih berperanan pada peristiwa keracunan tempe bongkrek yang terjadi pada manusia. Van Veen dan Mertens (1934) men- duga asam bongkrek mempunyai efek seperti narkotik dan tetanik. Aktivitas fisiologisnya sebanding dengan aktivitas op- tiknya (Nugteren dan Berends, 1957). Asam bongkrek bersifat antibiotik terhadap khamir, kapang dan bakteri (Nugteren dan Berends, 1957). Asam bong- krek mempunyai nilai LDS0 sebesar 2 mg per 100 g berat badan tikus bila diberikan lewat mulut dan menyebabkan kematian dalam waktu 2 jam sampai 5 jam (Nugteren dan Berends, 1957; Welling et al., 1960). Sifat toksik asam bongkrek bersifat kumulatif (Nugteren dan Berends, 1957). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Welling et a1.(1960). Menurut penelitian mereka apabila asam bongkrek sebesar 1 mg per 100 g berat badan tikus masih dapat ditolerir, tetapi apabila diulangi sesudah 48 jam dosis tersebut menjadi letal. Welling et al. (1960) telah meneliti pula efek biokimiawi asam bongkrek dan menyatakan bahwa asam bongkrek adalah inhibitor kuat bagi enzim mitokondria. Proses oksidasi asam piruvat, a-ketoglutarat dan malat dihambat oleh asam bongkrek, tetapi oksidasi suksinat dan 43-hidroksi butirat distimulasi. Asam bongkrek akan menutupi gugus -SH dari ATP-ase, akibatnya produksi ATP pada mitokondria terhenti, sehingga ATP diproduksi di luar mitokondria secara glikolisis dari glikogen cadangan yang ada di dalam hati. Proses fosforila- si oksidatif, yaitu mekanisme pemecahan oksidatif dari karbohidrat dan lipida yang menghasilkan enersi akan dihambat oleh asam bongkrek sehingga organ-organ tubuh kekurangan enersi. Apabila siklus Krebs dihambat maka satu-satunya jalan untuk mem~eroleh enersi adalah melalui penggunaan ADP dan 3-fosfogliseraldehida. Hal ini akan menyebabkan terja- dinya penguraian glikogen hati, jantung dan otot-otot sehingga kadar gula glukosa darah naik. Setelah persediaan glikogen habis, maka glukosa darah segera turun dan penderita keracunan bongkrek akan mengalami asidosis (Nugteren dan Berends, 1957; Welling et al., 1960; van Veen, 1967). Pada orang yang keracunan tempe bongkrek, mula-mula mengalami hiperglikemia, karena terjadi pengerahan glikogen hati, jantung dan otot-otot, kemudian diikuti dengan terjadinya hipoglikemia yang fatal karena persediaan glikogen habis. Asidosis akan terjadi karena selama terjadinya glikolisis terbentuk asam laktat, sedangkan asam laktat akan terakumulasi karena tidak dapat disintesis lagi menjadi glikogen. Akibat yang lainnya adalah pH darah akan turun. Penyuntikan glukosa secara intravenous hanya memberikan keringanan atau memperlambat kematian, tetapi tidak dapat mencegah kematian karena tidak dapat lagi mengembalikan glikogen hati, jantung dan otot. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa sebelum kematian semua glikogen tidak nampak pada hati dan otot juga kandungan asam laktat dalam darah naik menjadi 2 sampai 3 kalinya nilai normal (Welling et al., 1960). Kerja dari asam bongkrek ini tidak sama dengan insulin dan ha1 ini diuji coba dengan hewan percobaan anjing. Hormon adrenal'in dan insulin tidak dipengaruhi oleh asam bongkrek (Soedigdo, 1975). Di dalam tubuh sebenarnya ada glutation yang sedikit banyak dapat menawarkan toksin, namun terbatas jumlahnya. Henderson dan Lardy (1970) juga telah melakukan penelitian tentang mekanisme kerja asam bongkrek pada mitokondria dan hasilnya memperkuat hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Welling et a1.(1960). Mekanisme kerja asam bongkrek mirip dengan atraktiloksida, yaitu mencegah translokasi adenin nukleotida ke dalam mitokondria dengan jalan menghambat enzim translokase, sehingga pembentukan ATP melalui fosforilasi oksidatif terganggu. Besarnya hambatan asam bongkrek terhadap translokasi adenin nukleotida sangat tergantung perbandingan antara kadar asam bongkrek dengan kadar protein (Arbianto, 1975). . 40 Soedigdo (1970) mengungkapkan bahwa asam bongkrek dapat bertindak sebagai penghambat enzim-SH, sehingga asam bongkrek akan menghambat enzim papain dan fusin, tetapi tidak menghambat aktivitas enzim tripsin. Kebenaran dari hasil penelitian Soedigdo ini didukung oleh peran asam bongkrek sebagai penghambat kuat terhadap enzim ATP-ase, protease-SH, penyerapan nutrien di usus halus dan transpor glukosa melalui membran eritrosit (Margonohadi, 1980; Sabikis, 1981; Murachi et al., 1982). Hambatan yang ditimbulkan oleh asam bongkrek pada percobaan ini dapat dihilangkan atau dikurangi dengan penambahan sistein. Penghambatan translokasi NAD pada mitokondria oleh asam bongkrek tergantung pada pH. Potensi penghambatan menurun bila pH lebih tinggi dari 6.5 (Kemp et al., 1970). tas asam bongkrek terhadap mikrobe sama dengan Aktivi- aktivitasnya terhadap manusia dan hewan percobaan yang lain, yaitu mempengaruhi metabolisme karbohidrat (Nugteren dan Berends, 1957). Van Veen (1950) menemukan bahwa asam bongkrek dalam bentuk garamnya sangat aktif sebagai antibiotik terhadap Rhizopus, Penicillium glaucum dan beberapa khamir serta bakteri. Nio (1966) meneliti pengaruh natrium sulfit terhadap aktivitas antibiotik asam bongkrek pada Aspergillus niger dan ternyata natrium sulfit dapat menghambat aktivitas antibiotik asam bongkrek. Menurut Melanie (1971) natrium sulfit tidak mengurangi toksisitas asam bongkrek terhadap respirasi sel, sedangkan sistein dapat mengurangi aktivitas asam bongkrek secara nyata. Soedigdo et al. (1981) telah melakukan penelitian tentang aktivitas asam bongkrek merusak dalam jaringan kanker. Percobaan yang dilakukan dengan menggunakan mencit menunjukkan bahwa asam bongkrek dapat merusak jaringan kanker dengan jalan menyuntik tumor dengan asam bongkrek sebanyak 1 pg per g bobot badan setiap selang satu hari selama 10 hari. Tumor hilang sekitar lima hari sesudah injeksi yang terakhir. E. Pengujian Toksisitas Pengujian aktivitas toksin biasanya dilakukan secara biologis, yaitu dengan cara menguji daya toksisitasnya terhadap suatu hewan percobaan. Metode untuk deteksi daya toksisitas yang sudah ada adalah menggunakan hewan percobaan tingkat tinggi, mikrobe, jaringan tubuh dan hewan percobaan yang lain seperti tikus, kelinci, mencit, berbagai jenis burung seperti ayam dan lain-lainnya (Soedigdo et al., 1980; Suwandi dan Lie, 1988; Kuswanto dan Slamet, 1988). Uji biologis atau uji toksisitas suatu toksin biasanya ' ditentukan dengan menghitung nilai LD50 atau letal dosis 50 persen. Penentuan nilai DS0 dilakukan dengan menghitung jumlah kematian hewan percobaan yang terjadi 24 jam pertama sesudah pemberian dosis tunggal toksin. ini Pada perhitungan jumlah kematian dipergunakan sebagai tolok ukur untuk efek toksik suatu toksin pada sekelompok hewan percobaan (Miya et al., 1973). Untuk menentukan daerah harga letal dosis 50 persen beberapa ahli menganjurkan untuk menggunakan paling tidak empat peringkat dosis dan tiap dosis terdiri dari 8 sampai 10 ekor hewan percobaan. Namun ada ahli yang lain yang masih menerima jika jumlah hewan percobaan tiap peringkat dosis paling tidak empat ekor. Dosis dibuat sebagai suatu pe- ringkat dosis dengan kelipatan logaritmik yang tetap. Dosis terendah merupakan dosis yang tidak menyebabkan timbulnya efek atau gejala keracunan dan dosis tertinggi merupakan dosis yang menyebabkan kematian 100 persen hewan percobaan. Ada beberapa cara untuk menentukan nilai LD50t yaitu antara lain perhitungan dengan metode grafik Miller dan Tainter, metode grafik De Beer, metode grafik Litchfield dan ~ilcoxon,metode aritmatik dari Karber, dan lain-lainnya (Miya et al., 1973). metode Reed-Muench Pada penelitian ini digunakan metode Reed-Muench. Pada metode Reed-Muench digunakan harga kumulatif sebagai dasarnya. Harga kumulatif diperoleh dari asumsi bahwa hewan percobaan yang tidak mati atau tetap hidup pada suatu dosis tertentu tidak akan mati oleh dosis yang lebih kecil; dan suatu hewan yang mati dengan suatu dosis tertentu tentu akan mati apabila diberikan dosis yang lebih tinggi. Angka kumulatif kematian diperoleh dengan menjumlahkan kematian hewan percobaan yang mati pada dosis terkecil dengan jumlah hewan percobaan yang mati pada dosis-dosis yang lebih besar. Angka kumulatif hidup diperoleh dengan menjumlahkan hewan percobaan yang tetap hidup pada dosis terbesar dengan jumlah hewan percobaan yang tetap hidup pada dosis-dosis yang lebih kecil. Persentase kematian diperoleh dari angka kumulatif kematian dibagi dengan jumlah angka kumulatif kematian dan angka kumulatif hidup pada dosis yang sama (total) dikalikan 100 persen. Nilai LD50 dapat dihitung berdasarkan persamaan ReedMuench berikut ini : Log LDS0 - A - B C -B D X log -+ log Dl dimana : A = persentase kematian 50 persen B = persentase kematian <50 persen C = persentase kematian >50 persen D = dosis toksin pada persentase kematian > 50 persen Dl= dosis toksin pada persentase kematian < 50 persen Embrio ayam kadang-kadang juga dipergunakan untuk uji biologis dengan beberapa alasan tertentu antara lain ekonomisf mudah tersedia, ukurannya cukup kecil, relatif bebas dari infeksi laten dan kontaminan dan tidak memproduksi antibodi yang melawan toksin ata; virus yang disuntikkan. Telur yang digunakan untuk menghasilkan embrio ayam harus kuat, sehat dan bebas dari penyakit. Dalam penggunaan em- brio ayam untuk tujuan pengujian biologis perlu diperhatikan 44 hal-ha1 berikut ini : umur embrio ayam, tempat penyuntikan, pengenceran inokulan dan volume inokulan, suhu inkubasi, dan sebagainya (Cunningham, 1963). Untuk uji biologis biasanya digunakan embrio ayam yang berumur antara 7 - 9 hari, karena pada umur teraebut embrio ayam diperkirakan sudah cukup kuat untuk diberi perlakuan. Umumnya embrio ayam mulai umur 10 hari akan cepat bertambah besar dan berbulu sehingga susah untuk dilakukan peneropongan. Selain itu ukuran embrio ayam juga . menjadi bertambah besar dan terjadi penurunan volume cairan di luar embrio sehingga sulit juga dilakukan penyuntikkan pada embrio ayam. Demikian juga kuning telur yang terdapat pada kantung kuning telur akan cepat menjadi kering setelah embrio ayam berumur 12 hari dan kulit telur menjadi lebih rapuh (Cunningham, 1963). Beberapa penelitian yang menggunakan hewan percobaan embrio ayam maupun anak ayam sudah banyak dilakukan, seperti Romanoff dan Romanoff (1972) dan Mitruka et al. (1976) telah mempelajari tentang embriologi dasar dan teratologi dari embrio ayam (Ruyani, 1991). Ruyani (1991) juga telah melaku- kan penelitian untuk mempelajari pengaruh seng sulfat terhadap perkembangan embrio ayam selama penetasan. I P. Ketahanan Panas Sejak jaman Purbakala, manusia sudah memanfaatkan panas yang berupa api untuk pengolahan bahan pangan, agar supaya dihasilkan suatu produk makanan yang mempunyai rasa lebih lezat dan lebih mudah dicerna. Pemanfaatan panas untuk me- ngawetkan bahan pangan baru dimulai pada tahun Nicholas Appert. 1810 oleh Sejak penemuan ini maka penggunaan proses termal dalam pengolahan dan pengawetan bahan bang dengan sangat pesat. pangan berkem- Proses termal adalah salah satu bidang ilmu yang cukup luas dan berkembang terus. Di dalam pengolahan bahan pangan dikenal tiga jenis proses termal yang pent ing , yaitu proses blansir, pasteurisasi dan sterilisasi komersial (Fardiaz, 1988/1989). Faktor suhu sangat berpengaruh terhadap kehidupan mikrobe, khususnya bakteri. Suhu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan dan daya tahan hidup bakteri. Suhu rendah pada umumnya memperlambat aktivitas metabolisme sell sedangkan suhu tinggi sampai batas tertentu akan mempercepat aktivitas sel. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim dan denaturasi protein atau kerusakan bagian sel yang lain. Blansir adalah suatu proses pemanasan bahan pangan dengan uap air atau air panas secara langsung pada suhu kuselama ~ kurang lebih 10 menit.. rang dari 1 0 0 ~ Proses ini . tidak bertujuan untuk menginaktifkan atau mematikan mikrobe. Proses ini sering dilakukan pada bahan pangan yang akan dibekukan, dikeringkan atau dikalengkan. Tujuan proses blansir bermacam-macam tergantung dari p r o s e s selanjutnya. Di dalam proses p e m b e k u a n d a n pengeringan, blansir bertujuan untuk menginaktifkan enzim agar tidak terjadi perubahan warna, tekstur, cita rasa, maupun nilai gizi selama penyimpanan, sedangkan di dalam proses pengalengan, blansir bertujuan melayukan jaringan tanaman agar mudah di pak, menghilangkan gas dari dalam jaringan, menginaktifkan enzim dan menaikkan suhu awal bahan pangan sebelum disterilisasi. Proses termal yang berupa pasteurisasi dan sterilisasi komersial bertujuan untuk menginaktifkan atau mematikan mikrobe yang ada pada bahan pangan. Pasteurisasi merupakan proses termal yang dilakukan pada suhu kurang dari 10oOc, dengan waktu yang bervariasi dari mulai beberapa detik Sampai beberapa menit. Hal ini tergantung pada suhu yang digu- nakan, biasanya makin tinggi suhu pasteurisasi, makin singkat proses pemanasannya. Proses pasteurisasi bertujuan untuk menginaktifkan sel vegetatif dari mikrobe patogen, mikrobe pembentuk toksin dan mikrobe pembusuk. panas beberapa bakteri Ketahanan yang penting di dalam proses pasteu- risasi bahan-pangan dapat dilihat pada Tabel 4. Sterilisasi komersial nerupakan suatu proses termal yang dilakukan pada suhu lebih tinggi dari 1 0 0 ~ ~ .Proses ini bertujuan untuk membunuh semua mikrobe yang dapat 8 menyebabkan kebusukan makanan pada suhu penyimpanan yang ditetapkan. Disebut proses sterilisasi komersial karena tidak semua mikrobe yang terdapat pada bahan pangan yang disterilisasi tersebut inaktif atau mati. Bahan pangan yang disterilisasi tidak betul-betul steril dalam arti kata yang sebenarnya. Proses termal ini hanya diterapkan untuk meng- hilangkan atau wengurangi aktivitas mikrobe yang tidak diinginkan terjadi d,i dalam bahan pangan yang diproses. Tabel 4. - Ketahanan panas beberapa bakteri yang penting dalam pasteurisasi - Ketahanan panas Golongan bakteri D (menit) (OF) Bakteri patogen dan pembentuk toksin Mycobacterium tuberculosis Brucella sp. Coxiella burnetti Salmonella sp. Salmonella senftenberg Staphylococcus aureus Streptococcus pyogenes D180 ~lostridiumbotulinum tipe E 0.10 Jasad renik pembusuk Bakteri tidak membentuk spora, 0.50 khamir, dan kapang Sumber : - 3.00 - 3.00 Stumbo (1973) I Ketahanan panas beberapa bakteri yang penting dalam proses sterilisasi komersial dapat dilihat pada Tabel 5. Pada umumnya bahan pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial dikemas dalam kondisi anaerobik. Pada kondisi ini Tabel 5. Ketahanan panas beberapa spora dan bakteri yang penting dalam sterilisasi komersial Ketahanan Panas Golongan Bakteri D (menit) z (OF) Bahan Pangan Berasam Rendah (pH di atas 4.5) Bpora Termofilik Penyebab busuk asam (flat sour) Bacillus stearothermophillus .Pembusuk/Produksi gas Clostridium thermosaccharolyticum Pembentuk bau Sulfida C . nigrificans Spora Hesofilik Putrefactive Anaerob (PA) C. botulinum tipe A dan B C. sporogenes (termasuk PA 3679) Bahan Pangan Asam (pH 4.0 4 -5) Spora Termofilik 8. coagulans Mesof il 8. polymyxa dan 8 . macerans Anaerob Butirat (C. pasteurianum) Bahan Pangan Berasam Tinggi (pH di bawah 4.0) Lactobacillus sp.; Leuconostoc sp.; kapang dan khamir - D150 4.0 - 5.0 14 - 3.0 - 4.0 16 - 22 2.0 - 3.0 16 - 0.10 0.10 - 0.20 1.50 14 14 D2 12 0.10 0.10 - 0.50 0.50 22 22 - - 18 18 12 12 - 16 16 8 - 10 D15~ 0.50 - 1.00 Sumber : Stumbo (1973) spora bakteri pembusuk tidak tahan panas. Selain itu kon- disi anaerobik dapat mengurangi reaksi oksidasi yang mungkin terjadi, baik selama pemanasan maupun selama penyimpanan. Agar supaya kondisinya tetap anaerobik, pada sterilisasi komersial bahan pangan dikemas dengan kemasan yang kedap udara, seperti kaleng, gelas, kantung plastik, kertas aluminium dan lain-lainnya. Untuk mengawetkan bahan pangan harus dipilih proses termal yang digunakan, ha1 ini tergantung pada jenis bahan pangannya, karena jenis bahan pangan berpengaruh terhadap ketahanan panas bakteri yang ada pada bahan pangan tersebut. Pada umumnya sel atau spora bakteri paling tahan terhadap panas pada bahan pangan yang mempunyai pH sekitar 7.0. Ke- naikan keasaman dan kebasaan mempercepat matinya bakteri karena pemanasan. Pada umumnya perubahan pH ke arah asam le- bih efektif daripada perubahan ke arah basa. Di dalam perhitungan proses termal dibutuhkan berbagai data dan pengukuran. Dua data atau pengukuran yang paling penting dalam perhitungan proses termal adalah kurva waktu kematian panas (kurva TDT atau kurva Thermal Death T i m e ) untuk bakteri yang paling tahan panas yang mungkin terdapat dalam bahan pangan yang diawetkan dan kurva penetrasi panas selama pemanasan dan pendinginan bahan pangan dalam wadah yang digunakan dengan jenis dan ukuran tertentu. Kurva TDT menggambarkan ketahanan relatif bakteri terhadap suhu mematikan yang berbeda-beda. Untuk mendapatkan kurva TDT dapat digunakan beberapa cara, seperti dengan menetapkan kurva kecepatan kematian atau kurva kehidupan pada beberapa suhu dan dengan metode tumbuh tidak tumbuh. Kurva kecepatan kematian ditentukan dengan cara memanaskan sejumlah spora berbentuk suspensi di dalam medium atau bahan b . pangan pada suhu tertentu. dengan interval waktu tertentu, kemudian dihitung jumlah spora yang masih hidup dengan cara pemupukan cawan. Apabila hasil pengamatannya diplotkan pada kertas grafik semilog dengan jumlah spora pada skala logaritmik dan waktu pemanasan pada skala aritmatik, maka akan diperoleh kurva kecepatan kematian. Pada kurva kecepatan kematian dapat dilihat besarnya nilai D, yaitu waktu dimana kurva kecepatan kematian menurun satu logaritmik atau waktu pemanasan pada suhu tertentu yang menyebabkan kematian spora atau sel sebanyak 90 persen. Apabila sudah diketahui nilai D-nya dan jumlah spora bakteri atau sel dari suatu suspensi bakteri maka dapat dibuat kurva TDT-nya. Kurva TDT menunjukkan hubungan antara nilai D (dalam menit) pada skala logaritmik dan suhu dalam derajat Farenheit pada kertas grafik semilog. Pada umumnya pada kisaran suhu yang digunakan pada sterilisasi komersial, kurva TDT menunjukkan garis lurus, sehingga n i l a i ' ~untuk suhu yang tidak tercatat dapat diramalkan dari garis lurus yang didapat dengan cara memperpanjangnya. Sudut kemiringan pada kurva TDT disebut nilai z, yaitu interval suhu dalam derajat Farenheit yang dibutuhkan oleh kurva TDT untuk melewati satu logqritmik atau derajat Farenheit yang dibutuhkan untuk mengubah TDT sampai sepersepuluh kalinya atau satu logaritmik. Persamaan umum nilai TDT da- pat dituliskan sebagai berikut [Fardiaz, 19893 : Selain nilai z dapat juga dihitung nilai F, yaitu waktu dalam menit yang dibutuhkan untuk membunuh mikrobe di dalam ~ medium tertentu pada suhu 2 5 0 ~(121.1°c). Nilai z dan F bervariasi tergantung dari ketahanan panas dan konsentrasi mikrobe serta medium pemanasan yang digunakan. . Pada metode tumbuh dan tidak tumbuh digunakan beberapa seri contoh is), masing-masing terdiri dari sejumlah contoh yang sama (r) dan masing-masing contoh mengandung sejumlah mikrobe (No). Setiap seri yang terdiri dari r contoh ,dipa- naskan pada suhu yang sama dengan waktu berbeda (sebanyak s waktu yang berbeda). Setelah pemanasan semua contoh diinku- basikan pada suhu dan waktu tertentu kemudian diamati, apakah ada pertumbuhan (p contoh) atau tidak ada pertumbuhan (q contoh). Apabila suhu pemanasan diplotkan sebagai nilai aritmatik dan waktu dalam menit sebagai nilai logaritmik maka diperoleh kurva TDT. Nilai D suatu mikrobe dapat dihitung dengan beberapa cara, antara lain dengan metode Stumbo-Murphy-Cochrane. Metode ini menghitung nilai D dengan cara menghitung tabung yang masih terjadi kebusukan atay terjadi pertumbuhan setelah perlakuan pemanasan. Apabila jumlah tabung yang dipa- naskan per satuan waktu r buah, jumlah tabung yang positif nenunjukkan pertumbuhan mikrobe p buah dan jumlah tabung yang tidak ada pertumbuhan q buah, maka data yang digunakan adalah waktu pemanasan dimana r tidak sama dengan p dan r tidak sama dengan q. Dengan cara ini pendugaan jumlah sel atau spora yang hidup digunakan rumus (Fardiaz, 1989) : N = 2.303 log (r/q) .................(2) Nilai D dihitung dengan rumus : atau dimana , No t T DT = Jumlah sel atau spora mikrobe awal (dalam sel/ml) = Waktu pemanasan (dalam menit) setelah dikoreksi = Suhu pemanasan (konstan) = Waktu reduksi desimal pada suhu T Berdasarkan metode Stumbo-Murphy-Cochrane akan diperoleh beberapa nilai D untuk setiap suhu pemanasan tertentu dan nilai D merupakan rata-rata dari nilai D yang diperoleh pada suhu tersebut. Metode ini dapat digunakan untuk meng- hitung data meskipun interval waktu pemanasan tidak konstan. Nilai z dapat dihitung dengan beberapa cara juga, antara lain dengan metode menggunakan 'nilai DT dan dengan menggunakan data titik akhir. Apabila nilai DT yang tepat dapat dicari dari dua macam suhu, perkiraan nilai z dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut : atau Jika nilai DT dapat dicari pada lebih dari dua macam suhu, nilai z dapat ditentukan dengan cara membuat kurva yang menghubungkan antara log DT dengan T, yang merupakan kurva TDT phantom. Kandungan mikrobe pada bahan pangan hasil fermentasi terutama dipengaruhi oleh jenis mikrobe yang sengaja ditambahkan dan kontaminan yang tumbuh selama proses fermentasi dilakukan. ~ a k t e r iP. cocovenenans yang tumbuh pada tempe bofigkrek selama fermentasi, belum diketahui apakah berasal dari bahan dasarnya atau berasal dari lingkungan selama dilakukan fermentasi. Oleh karena itu untuk mengetahui ha1 ini maka perlu dilakukan uji ketahanan panas dari bakteri P. cocovenenans tersebut. Selain itu apabila sudah diketa- hui ketahanan panas dari bakteri P. cocovenenans maka dapat ditentukan bagaimana proses pengolahan harus dilakukan supaya bila terjadi kontaminasi padd bahan dasarnya, mikrobe tersebut dapat dimatikan dan dapat juga digunakan untuk evaluasi apakah proses pengolahan yang selama ini telah dilakukan sudah memenuhi persyaratan yang seharusnya dilakukan atau belum. Menurut penelitian KO (1985) pada suhu ~ O C bakteri P . cocovenenans akan mati dan pada suhu 43Oc jumlah sel me- nurun sesudah satu minggu inkubasi. Pada suhu pertumbuhan 37Oc bakteri berkembang sempurna sedangkan pada suhu 2 2 O ~ pertumbuhan bakteri tidak optimum pada hari pertama, tetapi akhirnya kurva pertumbuhan mencapai optimum sesudah satu minggu inkubasi. Oleh karena itu KO (1985) menganggap bahwa kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri P. cocovenenans diperkirakan pada suhu antara 30°c sampai 3 7 O ~ .