1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Gagal

advertisement

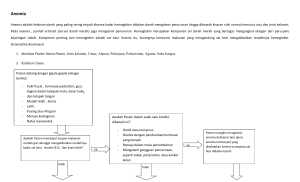

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Gagal Ginjal Kronis (GGK) akhir-akhir ini semakin banyak terjadi, berdasarkan data dari Annual Data Report of the US Renal Data System (USRDS) tahun 2015 di Amerika Serikat pada akhir desember 2013 terdapat 661.648 kasus GGK, diperkirakan sekitar 2.034 per juta penduduk AS menderita GGK. Jumlah kasus GGK terus meningkat dari tahun 2010, dengan peningkatan sekitar 21.000 kasus per tahun (USRDS, 2015a). Di Indonesia berdasarkan data dari Pusat Data dan lnformasi (PDI) Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2013 secara nasional 0,2% penduduk Indonesia menderita gagal ginjal kronis (Kemenkes, 2013). GGK berhubungan signifikan dengan peningkatan morbiditas (angka kesakitan) dan mortalitas (angka kematian), dan banyak pasien yang mengalami berbagai masalah dalam pengobatan GGK. Berbagai masalah yang timbul dalam pengobatan GGK dapat disebabkan oleh berbagai komplikasi yang menyertainya, sesuai dengan National Kidney Foundation (NKF) Kidney Disease Outcome Quality Initiative (KDOQI) tahun 2002 komplikasi yang terjadi diantaranya anemia, hipertensi, diabetes melitus, gangguan elektrolit, asidosis, penyakit dan gangguan tulang akibat gangguan metabolisme kalsium dan fosfor, serta neuropati (KDOQI, 2002). Salah satu komplikasi yang sering terjadi adalah anemia, yang bisa terjadi pada awal GGK dan menyebabkan menurunnya kualitas hidup pasien. 1 2 Anemia dapat mempercepat progresivitas GGK bahkan menyebabkan komplikasi penyakit kardiovaskuler (Weiner dkk., 2005). Menurut KDOQI 2006 anemia terjadi apabila kadar Hb< 13,5 g/dL pada laki-laki dan <12,0 g/dL pada perempuan. Bedasarkan penelitian National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) by the National Institutes of Health and the Prevalence of Anemia in Early Renal Insufficiency (PAERI) menyebutkan insiden anemia terjadi >70% pada GGK (Lankhorst, 2010). Penyebab terjadinya anemia pada pasien dengan GGK bersifat multifaktorial, dan penyebab paling banyak diketahui adalah kurangnya produksi hormon eritropoetin yang mana sering terjadi bersamaan dengan kurangnya zat besi. Terjadinya kegagalan ginjal berkontribusi besar menyebabkan terjadinya kekurangan eritropoetin sehingga meningkatkan anemia (Lankhorst, 2010). Sebelum hormon Recombinant Human Erythropoietin (r-HuEPO) ditemukan, pasien GGK dengan anemia harus melakukan transfusi darah, sehingga berisiko terkenanya virus hepatitis dan HIV, komplikasi hemosiderosis, depresi sumsum tulang, hidrasi berlebih, dan meningkatkan sensitasi terhadap Human Leucocyte Antigen (HLA) serta harus menggunakan suplemen besi dalam jumlah banyak (Lankhorst, 2010 ; KDIGO, 2012). Sejak dipublikasikan pertama kali Recombinant Human Erythropoietin (r-HuEPO) diakhir tahun 1980-an, Erythropoietin Stimulating Agent (ESA) menjadi obat utama dalam pengobatan anemia pada pasien GGK, dan menurunkan penggunaan transfusi darah dan komplikasi yang disebabkan akibat transfusi darah (Pisioni dkk., 2004). Terapi menggunakan epoetin dapat meningkatkan fungsi kardiovaskular, meningkatkan 3 energi dan menurunkan angka rawat inap, sehingga secara otomatis dapat meningkatkan kualitas hidup pasien (Ajuria dkk., 2005). Penggunaan epoetin di Indonesia terus meningkat pada pasien GGK dari tahun 2008 sampai tahun 2012, hal ini menunjukkan bahwa efikasi penggunaan epoetin sebagai obat anemia semakin dipercaya dalam mengatasi anemia akibat gagal ginjal (PERNEFRI, 2012). Terapi dengan epoetin dimulai pada kadar Hb <10 g/dl, dimana target Hb pada terapi epoetin adalah 10-12 g/dl. Penggunaan epoetin tidak direkomendasikan jika kadar Hb >13 g/dl, karena tidak menghasilkan perbaikan kualitas hidup yang bermakna secara klinis karena risiko hipertensi, trombosis vaskular meningkat dan angka total akibat penyakit kardiovaskular lebih tinggi (PERNEFRI, 2012). Epoetin yang paling banyak digunakan adalah epoetin jenis alfa dan beta, tidak ada perbedaan antara epoetin alfa dan juga beta baik dalam hal efikasi, keamanan, farmakokinetik dan farmakodinamiknya (Lankhorst, 2010). Penggunaan epoetin dapat secara subkutan ataupun intravena, namun diketahui jika penggunaan epoetin secara subkutan bioavaibilitasnya lebih besar 30% dari intravena karena waktu paruhnya yang lebih lama dibandingkan pemberian secara intravena (PERNEFRI, 2012 ; Lankhorst, 2010). Terapi epoetin dilaporkan juga mempunyai efek samping, efek samping yang terjadi segera setelah penggunaan epoetin yang pernah dilaporkan terjadi adalah flu-like symptom yang akan mereda 24 jam setelah pemberian. Efek samping lain yang pernah terjadi diantaranya adalah peningkatan tekanan darah, trombosis, reaksi alergi, kejang, hiperkalemia dan trombositosis (Ng dkk., 2003 ; 4 Casati, 1987). Selain efek samping, interaksi akibat penggunaan epoetin juga pernah dilaporkan terjadi, diantaranya adalah interaksi dengan obat Angiotensin-II Receptor Blocker (ARB), ACE-Inhibitor (ACE-I), steroid, Nonsteroidal antiinflammatory drug (NSAID), lenalidomide, thalidomide, kalsineurin inhibitor yaitu tacrolimus, ciclosporin (Baxter, 2010a). Efek samping akibat penggunaan epoetin lebih banyak dilaporkan terjadi pada pasien yang menjalani dialisis (Gahart & Adrienne, 2014). Komplikasi dan penggunaan obat yang beragam pada pasien GGK membuka peluang besar untuk terjadinya efek samping dan interaksi epoetin, untuk itu perlu dilakukan evaluasi penggunaan epoetin dengan melihat kejadian efek samping serta interaksi penggunaannya. Pengkajian terhadap efek samping dan interaksi akibat penggunaan epoetin dapat dijadikan sebagai salah satu cara meminimalkan risiko dalam pengobatan anemia pada pasien GGK yang menjalani hemodialisis (Tan & Prayitno, 2003). B. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah gambaran penggunaan epoetin yang digunakan dalam mengobati anemia pada pasien gagal ginjal kronis di Unit Hemodialisis RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta? 2. Bagaimanakah kejadian efek samping dan interaksi epoetin di Unit Hemodialisis RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta? 5 C. Tujuan Penelitian 1. Mengetahui gambaran penggunaan epoetin yang digunakan di Unit Hemodialisis RSUP Dr. SardjitoYogyakarta. 2. Mengetahui kejadian efek samping dan interaksi obat dalam penggunaan epoetin di Unit Hemodialisis RSUP Dr. SardjitoYogyakarta. D. Manfaat Penelitian 1. Bagi rumah sakit : a. Sebagai informasi tentang bagaimana penggunaan epoetin yang efektif dan aman bagi pasien. b. Sebagai masukan dalam upaya peningkatan kualitas pengobatan anemia pada pasien GGK. 2. Bagi pemerintah dan institusi : a. Memperkaya data dan informasi tentang penggunaan epoetin. b. Sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Indonesia pada umumnya dan peningkatan pelayanan kefarmasian pada khususnya. 3. Bagi peneliti : Meningkatkan pengetahuan akan dunia kesehatan dan farmasi sekaligus sebagai sarana untuk mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu yang diperoleh. 6 E. Tinjauan Pustaka 1. Penyakit Ginjal Kronis a. Definisi Gagal ginjal merupakan tahap akhir dari Penyakit Ginjal Kronis (PGK), adalah kondisi dimana ginjal mengalami penurunan fungsi secara progresif dan terjadi selama beberapa bulan hingga tahun dan ditandai dengan penggantian bertahap arsitektur ginjal normal dengan fibrosis interstisial (Dipiro, 2008). Menurut KDIGO-2012 PGK adalah terjadinya kerusakan pada ginjal yang berlangsung ≥3 bulan, kerusakan ginjal ditandai dengan terjadinya penurunan laju filtrasi glomerulus serta terjadinya abnormalitas struktur atau fungsi ginjal (KDIGO, 2012). b. Etiologi Penurunan fungsi nefron terjadi akibat dari gangguan dan penyakit primer pada ginjal, komplikasi sekunder yang bersifat sistemik (seperti diabetes melitus dan hipertensi), atau kerusakan akut pada ginjal yang bersifat irreversibel. Pada tahun 2008 penyebab terjadinya End State Renal Disease (ESRD) di Amerika adalah diabetes melitus (44%), hipertensi (28%), dan chronic glomerulonephritis (7%), sisanya penyakit lain yang berkontribusi terjadinya PGK adalah penyakit ginjal polikistik, malformasi congenital dari ginjal, nephrolithiasis, interstitial nephritis, renal artery stenosis, renal carcinoma, and human immunodeficiency virus–associated nephropathy (Alldredge dkk., 2012). 7 c. Faktor Risiko Menurut National Kidney Foundation (NKF) K/DOQI tahun 2002, ada empat faktor yang mempengaruhi terjadinya GGK dan memperparah GGK yaitu: 1) Susceptibility adalah faktor yang meningkatkan risiko terjadinya GGK, seperti lanjut usia, riwayat keluarga yang mempunyai penyakit ginjal, penurunan massa ginjal, bayi lahir dengan berat badan rendah, RAS atau etnik, serta rendahnya pendidikan dan pendapatan. 2) Initiation adalah faktor yang secara langsung menyebabkan kerusakan ginjal, misalnya penyakit diabetes melitus, hipertensi, penyakit autoimun, infeksi sistemik, infeksi saluran urinari, batu ginjal, ketoksikan obat. 3) Progression adalah faktor yang menyebabkan memburuknya kerusakan ginjal dan mempercepat penurunan fungsi ginjal, misalnya tingginya kadar proteinuria, tekanan darah tinggi, tidak terkontrolnya gula darah pada pasien diabetes, merokok. 4) End-stage adalah faktor yang meningkatkan morbiditas dan mortalitas pada gagal ginjal, misalnya dialisis dengan dosis rendah (Kt/V), temporary vascular acces, anemia, low serum albumin level, late referral (KDOQI, 2002) d. Klasifikasi Penyakit Ginjal Kronis Berdasarkan nilai GFR, National Kidney Foundation mengklasifikasikan PGK ke dalam 5 stadium yang menggambarkan fungsi ginjal, dapat dilihat pada Tabel I. Gagal Ginjal Kronis merupakan penyakit ginjal kronis tahap akhir, dimana kerusakan ginjal sudah total. 8 Stadium 1 2 3 4 5 Tabel I. Klasifikasi Penyakit Ginjal Kronis (K/DOQI, 2002) Deskripsi GFR (mL/min/1,73 m2) Kerusakan ginjal dengan GFR normal atau ≥90 dengan peningkatan GFR Kerusakan ginjal dengan penurunan GFR 60-89 Penurunan GFR sedang 30-59 Penurunan GFR berat 15-29 Gagal ginjal < 15 e. Patofisiologi Kerusakan struktur ginjal tergantung pada penyakit utama yang mempengaruhi ginjal, progresivitas kerusakan ginjal akan berakhir pada kerusakan parenkim ginjal yang permanen dan End Stage Renal Disease (ESRD) seperti Gambar 1. Jalur utama yang menyebabkan kerusakan ginjal adalah hilangnya massa ginjal, hipertensi pada kapiler glomerular, proteinuria, hipertrofi nefron menyebabkan hilangnya fungsi dan massa nefron, kemudian berkembang menjadi hipertensi intraglomerular, yang menginisiasi pengeluaran angiotensin II, menyebabkan vasokontriksi pada arteri aferen dan eferen, sehingga meningkatkan tekanan didalam kapiler glomerular dan konsekuensinya meningkatkan fraksi filtrasi, dengan meningkatnya tekanan kapiler intraglomerular merusak fungsi membran glomerular dalam melakukan filtrasi sehingga meningkatkan sekresi albumin di urin dan sampai menyebabkan proteinuria. Adanya protein di dalam tubular ginjal mengaktifkan sel tubular ginjal untuk meregulasi terjadinya inflamasi dan sitokin vasoaktif, agen inflamasi seperti sitokin menjadi penyebab terbentuknya fibrosis and renal scarring, dan akhirnya menyebabkan hilangnya fungsi nefron (Dipiro, 2008). 9 Inisiasi kerusakan patogenik Kerusakan glomerular Diabetes Melitus Pembentukan hasil akhir proses glikogen Adaptasi perubahan hemodinamik Peningkatan aliran darah glomerular Kerusakan epitel Hipertropi glomerular Aterio Sklerosis Berkurangnya area filtrasi Proses detachmel fokal pada epitel Deposisi hialin pada glomerular Hiperlipydemia Hipertensi Sistemik Peningkatan tekanan kapiler glomerular Kerusakan endotel Proteinuri Kerusakan mesangial Pelebaran mesangial Penyumbatan mikrotrombus pada kapiler glomerulus Glomerosklerosis Pembentukan mikroaneurisme PERKEMBANGAN PENYAKIT GINJAL Gambar 1. Patofisiologi Penyakit Ginjal Kronis (Joy dkk., 2008) f. Manifestasi Klinik Gejala gagal ginjal terlihat jelas yaitu berupa gejala uremia (lelah, lemah, nafas pendek, pusing, mual muntah, pendarahan, dan kehilangan nafsu makan) edema, perubahan output urin (volume dan konsistensi), urin berbusa (indikasi ada protein), abdominal distension, timbul rasa gatal (itching), intoleran dingin, kenaikan berat badan, dan peripheral neuropathies. Tanda terjadinya PGK dapat dilihat dari empat hal yaitu pada : 10 1) Cardiovascular–pulmonary ditandai dengan adanya edema, memburuknya hipertensi, hipertrofi ventrikal kiri, aritmia, hyperhomocysteinemia, and dislipidemia. 2) Gastrointestinal ditandai dengan adanya Gastroesophageal Reflux Disease (GERD), penurunan berat badan. 3) Endokrin ditandai dengan adanya hiperparatiroid sekunder, penurunan vitamin D aktivasi, penurunan beta2 microglobulin , dan gout. 4) Hematologi ditandai dengan adanya anemia pada GGK, defisiensi besi, dan pendarahan. 5) Cairan dan elektrolit ditandai dengan adanya hiper atau hiponatremia, hiperkalemia, dan asidosis metabolisme (Dipiro, 2008). g. Komplikasi Komplikasi spesifik terhadap penyakit ginjal kronis mulai berkembang pada tahap 3 (eGFR <60 mL/minute/1,73 m2). Komplikasi yang tidak segera disadari dan tidak ditanggulangi dapat memperburuk kondisi pasien, yang pada akhirnya menyebabkan kebutuhan terapi dengan dialisis (Alldredge dkk., 2012). Menurut KDOQI 2002 komplikasi yang terjadi adalah hipertensi, diabetes melitus, anemia, penyakit tulang (renal osteodystrophy), gangguan metabolisme kalsium dan fosfor (hiperparatiroid sekunder), neuropati, gangguan nutrisi (malnutrisi), abnormalitas cairan dan elektrolit, asidosis metabolit (KDOQI,2002). h. Komorbid Komorbid adalah kondisi lain selain penyakit utama (gagal ginjal kronis). Ada tiga tipe komorbid pada penyakit ginjal kronis: 11 1) Penyakit yang sebabkan GGK, adalah penyakit yang memperparah GGK yaitu tekanan darah tinggi, diabetes melitus, penyumbatan pada saluran urinari. 2) Penyakit yang tidak berhubungan langsung dengan GGK, adalah penyakit yang dapat memperburuk kondisi pasien namun tidak langsung mempengaruhi fungsi ginjal, yaitu penyakit paru obstruksi kronik, Gastroesophageal Reflux Disease (GERD), penyakit degeneratif, penyakit alzheimer. 3) Penyakit kardiovaskular adalah penyakit utama yang pengaruhnya sangat kompleks terhadap perkembangan GGK, sehingga perlu dicegah karena dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas yaitu arteriosklerosis, penyakit jantung koroner, penyakit serebrovaskular, penyakit pheriperal vascular, hipertrofi ventrikal kiri, gagal jantung (KDOQI, 2002). 2. Anemia a. Definisi Anemia adalah penyakit yang dikarakterisasi dengan terjadinya penurunan kadar Hb atau volume sel darah, sehingga menurunkan kapasitas pembawaan oksigen oleh darah (Dipiro, 2008). Menurut World Health Organization (WHO), anemia adalah keadaan jumlah sel darah merah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologi tubuh (WHO, 2011 ; Dipiro, 2008). Tingkat keparahan anemia dapat diketahui berdasarkan data kadar Hb sesuai dengan Tabel II. 12 Tabel II. Kadar Hemoglobin untuk Diagnosis Anemia (g/L) (WHO, 2011) Anemia Populasi Bukan Anemia Ringan Sedang Berat Anak usia 6-59 bulan ≥ 110 110-109 70-99 ≤ 70 Anak usia 5-11 tahun ≥ 115 110-114 80-109 ≤ 80 Anak usia 12-14 tahun ≥ 120 110-119 80-109 ≤ 80 ≥ 110 100-109 70-99 ≤ 70 ≥ 120 100-119 80-109 ≤ 80 ≥ 130 110-129 80-109 ≤ 80 Wanita hamil usia ≥15 tahun Wanita tidak hamil usia ≥15 tahun Laki-laki usia ≥ 15 tahun b. Manifestasi Klinik Gejala dan tanda bervariasi sesuai dengan tingkat penurunan dari sel darah merahnya dan lamanya kejadian anemia. Kejadian anemia bisa bersifat akut atau kronis, untuk anemia yang bersifat kronis gejalanya bisa bersifat asimptomatik (Alldredge dkk., 2012). Gejala yang muncul misalnya penurunan kemampuan dalam beraktifitas, kelelahan, pusing, iritabilitas, lemah, palpitasi, vertigo, nafas pendek, nyeri dada, gejala gangguan neurologi jika terjadi defisiensi vitamin B12. Tanda yang muncul misalnya takikardi, pucat, penurunan konsentrasi, peningkatan intensitas beberapa cardiac valvular murmurs, penurunan vibratory sense atau cara berjalan yang abnormal akibat defisiensi vitamin B12 (Dipiro, 2008). Pasien dengan anemia hemolisis akan terlihat sedikit jaundice (kekuningan) akibat pelepasan bilirubin. Gejala dari hemorrhage (pendarahan) bisa berupa petechiae, ecchymoses, hematomas, epistaksis, pendarahan gusi, dan adanya darah pada urin atau feses (Alldredge dkk., 2012). 13 c. Macam-macam Anemia 1) Iron Deficiency Anemia (IDA), dikarakteristik dengan penurunan level ferritin (tanda yang paling sensitif) dan serum Fe, penurunan saturasi transferrin, Hb dan Hct. Total binding capacity (TIBC) meningkat. Berdasarkan morfologi sel darah merahnya termasuk pada anemia hyprochromic dan microcyrtic. Kebanyakan pasien dengan IDA ini dapat diterapi dengan pemberian suplemen ferrous (FE+2) sulfate secara oral, terapi suplemen besi secara parenteral digunakan hanya untuk pasien dengan keadaan tertentu. 2) Anemia akibat defisiensi vitamin B12, adalah macrocytic anemia, yang terjadi akibat asupan yang inadekuat, penurunan absorpsi, atau pemanfaatan vitamin B12 yang inadekuat. Anemia disebabkan oleh kekurangan faktor intrinsik, menyebabkan penurunan vitamin B12 dan jumlah retikulosit yang relatif rendah. Gejala neurologi sering dijumpai dan bisa menjadi irreversible jika defisiensi vitamin B12 tidak segera di atasi. Oral atau parenteral terapi bisa digunakan untuk mengatasi defisiensi vitamin B12. 3) Anemia akibat defisiensi asam folat, adalah macrocytic anemia, yang terjadi akibat asupan yang inadekuat, penurunan absorpsi, hyperutilization, atau pemanfaatan yang inadekuat. Terapi dilakukan secara peroral, bahkan pada pasien dengan masalah absorpsi (Dipiro, 2008). Jika defisiensi vitamin B12 dan folat berlangsung terus-menerus, maka akan terjadi gangguan pada sintesis DNA, maturasi terhenti, sehingga proses 14 eritropoesis inaktif dan berkembang menjadi anemia macrocytic (KDOQI, 2006). 4) Anemia Chronic Disease (ACD) adalah anemia yang berhubungan dengan penyakit kronis dikarakteristik dengan abnormalnya distribusi besi, penurunan lama hidup dari sel darah merah dan lemahnya respon eritropoetin. ACD adalah penyebab kedua paling banyak terjadinya anemia setelah IDA dan prevalensi rawat inap pasien pun lebih banyak dibandingkan IDA (Weiss dkk., 2005). Terjadinya ACD dihubungkan dengan terjadinya infeksi atau proses inflamasi, kerusakan jaringan dan kondisi yang berhubungan dengan pelepasan proinflamasi sitokin (Weiss dkk., 2005). Tes laboratorium untuk membedakan ADI dan ADC dapat dilihat pada Tabel III. Tabel III. Perbedaan Anemia ACD/ADI (Weiss dkk., 2005) Nilai Tes Laboratorium ACD IDA ACD-IDA Besi ↓ ↓ ↓ Transferin ↓ / normal ↓ ↓ Transferin Saturation ↓ ↓ ↓ Ferritin ↑ / normal ↓ ↓ / normal Soluble Transferin Receptor normal ↑ ↑ / normal Keterangan : ACD : Anemia Chronic Disease ADI : Iron Deficiency Anemia ↓: terjadi penurunan dari nilai normal ↑: terjadi kenaikan dari nilai normal 3. Anemia pada Gagal Ginjal Kronis a. Patofisiologi Anemia pada GGK Anemia renal adalah anemia pada GGK yang terutama disebabkan penurunan kapasitas produksi eritropoietin. Beberapa faktor lain yang berkontribusi untuk terjadinya anemia renal termasuk defisiensi besi, umur eritrosit yang memendek, hiperparatiroid sekunder, dan infeksi-inflamasi 15 (PERNEFRI, 2011). Ginjal memproduksi 90% eritropoetin, dan sisanya diproduksi oleh hati (Alldredge dkk., 2012). Eritropoetin diproduksi sel peritubular capillary endothelial yang ada pada ginjal, Hypoxia Inducible Factor (HIF) diproduksi oleh ginjal dan juga jaringan lain apabila terjadinya hipoksia pada jaringan yang kemudian menstimulasi produksi eritropoetin. Kemudian eritropoetin akan berikatan dengan reseptornya sel erythroid progenitor di sumsum tulang, yaitu Burst-forming Units (BFU-E) and Colony-forming Units (CFU-E). Dengan terikatnya eritropoetin ke reseptor, sel erythroid progenitor mengalami diferensiasi menjadi retikulosit dan sel darah merah yang dimediasi oleh fas antigen (Lankhorst, 2010). Inflamasi adalah gangguan paling umum yang terjadi pada pasien GGK, yang akan mempengaruhi proses eritropoesis pada periode awal erythropoietindependent period dan kemudian iron-dependent period. Inflammatory cytokines menghambat produksi eritropoetin, yang secara langsung merusak pertumbuhan awal dari eritroblast, dan tidak adanya eriropoietin akan menginisiasi kerusakan immature eritroblast (De Maria dkk., 1999). Inflammatory cytokines juga menginduksi produksi hepcidin yang dihasilkan hati yang menghambat produksi sel darah merah dengan menurunkan absorpsi zat besi di saluran cerna yang berguna untuk membentuk eritroblast, sehingga juga mengganggu produksi sel darah merah (Andrews, 2004). Masa hidup sel darah merah pada pasien GGK juga berkurang normalnya masa hidup sel darah merah adalah 120 hari namun pada pasien GGK masa hidup sel darah merah hanya 60-90 hari. Pada kondisi normal sumsum tulang akan 16 secara signifikan menaikkan produksi sel darah merah dan mengkoreksi pendeknya masa hidup sel darah merah, namun aksi ini pada pasien dengan GGK menjadi lemah karena terjadinya kekurangan eritropoetin (Lankhorst, 2010). b. Tatalaksana Terapi Anemia GGK menggunakan ESA Tatalaksana terapi anemia pasien GGK menurut PENEFRI 2011 dapat dilihat pada Gambar 2. 1) Terapi ESA dimulai pada kadar Hb <10 g/dl, dengan syarat pemberian ESA yaitu : a) Tidak ada anemia defisiensi besi absolut yaitu Saturasi Transferin (ST) <20% dan Ferritin Serum (FS) <100 ng/ml (PGK-nonD dan PGK-PD), <200 ng/ml (PGK_HD). Bila didapatkan anemia defisiensi besi absolut, harus dikoreksi terlebih dahulu. b) Tidak ada infeksi berat 2) Terapi ESA fase koreksi Tujuannya adalah untuk mengoreksi anemia renal sampai target Hb tercapai. a) Terapi ESA dianjurkan untuk diberikan secara subkutan. b) Dosis ESA dapat dengan : Epoetin alfa dan beta : dimulai dengan 2000-5000 IU 2x seminggu atau 80-120 unit/kbBB/minggu subkutan. Continuous Erythropoiesis Receptor Activator (CERA) dapat diberikan 0,6 µg/kgBB atau 50-75 µg setiap 2 minggu. c) Target respon yang diharapkan: Hb naik sekitar 0,5 – 1,5 g/dl dalam 4 minggu. Monitor Hb tiap 4 minggu. 17 Hb <10 g/dl Status Besi ST >50%\ ST ≥20% dan FS >500 ng/dl ST <20% dan FS >800 ng/dl Anemia Defisiensi Besi Absolut Tunda ESA Terapi Besi Fase koreksi Cukup Anemia Defisiensi Besi AnemiaFungsional Defisiensi Fungsional Besi Terapi ESA fase koreksi Epoetin α atau Epoetin beta: 2000-5000 IU, 2x seminggu atau 80-120 IU/kgBB/minggu C.E.R.A: 0,6 µg/kgBB atau 50-75 µg setiap 2 minggu Target Respon Hb ↑ 0,5 – 1,5 g/dl dalam 4 minggu Belum tercapai Melebihi target Tercapai Pertahankan dosis ESA sampai target Hb tercapai (Hb 10-12 g/dl) Dosis ↑ 25% tiap 4 minggu Hb 12-13 g/dl atau Hb ↑ 1,5 g/dl dalam 4 minggu Hb >13 g/dl g/dl Belum tercapai Tercapai Dosis ↓ 25% Cari penyebab respon ESA tidak adekuat STOP ESA Evaluasi 1 bulan Dosis ESA fase pemeliharaan Epoetin ɑ dan beta: 2000-5000 IU/minggu CERA: sama dengan dosis fase koreksi dalam 1 bulan diberikan setiap 4 minggu Keterangan: Terapi besi tidak diberikan Diberikan terapi besi fase koreksi, ESA ditunda sementara ESA diberikan bersamaan dengan terapi besi fase pemeliharaan Gambar 2. Algoritma Terapi ESA (PENEFRI, 2011) 18 d) Bila target respon tercapai: pertahankan dosis ESA sampai target Hb tercapai (10-12 g/dl). e) Bila taget respon belum tercapai naikkan dosis 25% f) Bila Hb naik >1,5 g/dl dalam 4 minggu atau Hb mencapai 12-13 g/dl turunkan dosis 25%. Bila Hb >13 g/dl, dihentikan pemberian ESA g) Monitoring status besi : Selama terapi ESA monitor status besi, berikan suplemen besi sesuai. 3) Terapi ESA fase pemeliharaan : dilakukan bila target Hb sudah tercapai (Hb 10-12 g/dl). a) Dosis epoetin poetin alfa dan beta : dimulai dengan 2000-5000 IU/minggu atau dosis Continuous Erythropoiesis Receptor Activator (CERA) sama dengan fase koreksi dengan interval pemberian setiap 4 minggu. b) Monitor Hb setiap bulan dan periksa status besi secara berkala. Bila dengan terapi pemeliharaan Hb mencapai >12 g/dl maka dosis ESA diturunkan 25% (PERNEFRI, 2011). 4. Erythropoietin Stimulating Agent (ESA) a. Definisi dan Kegunaan ESA Eritropoetin untuk kegunaan klinik diproduksi melalui teknologi rekombinan DNA, disebut dengan nama epoetin. RhuEpo mempunyai efek farmakologi yang sama dengan eritropoetin endogen (Sweetman, 2009). Epoetin alfa, beta, delta dan zeta, darbepoetin alfa, Continuous Erythropoietin Receptor Activator (CERA) digunakan untuk manajemen anemia pada pasien yang 19 mengalami GGK dengan dialisis dan predialisis, yang menurunkan penggunaan transfusi darah. (Sweetman, 2009 ; Anonim, 2009a ; Anonim, 2009b ; Anonim, 2006). b. Jenis ESA Preparat ESA yang beredar di Indonesia : epoetin alfa, epoetin beta, ESA alfa biosimilar, Continuous Erythropoietin Receptor Activator (CERA) (PENEFRI, 2011). Epoetin alfa, epoetin beta adalah eritropoetin rekombinan dari manusia yang berasal dari kloning gen eritropoetin manusia, memiliki 165 sekuen asam amino yang sama yang membedakan hanyalah susunan glycosylatenya dan memiliki waktu paruh singkat (Sweetman, 2009 ; PENEFRI, 2011). Epoetin alfa biosimilar adalah produk bio-teknologi non original dengan proses kompleks maka tidak persis sama dengan produk asli, oleh karena itu digunakan istilah biosimilar (PENEFRI, 2011). Continuous Erythropoietin Receptor Activator (CERA), merupakan pegylated epoetin beta mempunyai waktu paruh yang lebih panjang (sekitar 130 jam) sehingga dapat diberikan setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali secara subkutan atau intravena (Anonim, 2009b ; PENEFRI, 2011). c. Mekanisme ESA Menginduksi eritropoiesis dengan menstimulasi pembelahan dan diferensiasi dari sel pregnitor, menginduksi pelepasan retikulosit dari sumsum tulang ke dalam aliran darah, dimana retikulosit akan menjadi eritrosit. Efek tergantung dosisnya. Peningkatan jumlah retikulosit diikuti dengan peningkatan level hematokrit dan hemoglobin (Anonim, 2009a ; Anonim, 2006). 20 d. Peringatan dan Perhatian dalam Penggunaan ESA 1) Terapi dengan epoetin berhubungan dengan peningkatan risiko kardiovaskuler atau neurologi pada pasien Gagal Ginjal Kronis (GGK). Harus digunakan secara hati-hati, hindari peningkatan Hb >13 g/dL dalam 2 minggu periode, dan target Hb tidak boleh lebih dari 12 g/dL (Anonim, 2006). 2) Perlu perhatian dan kewaspadaan lebih penggunaan epoetin pada pasien dengan hipertensi berat (hati-hati pada pemberian ESA pada hipertensi berat (180/110 mmHg), riwayat kejang, trombositosis, kerusakan hati kronis, penyakit iskemik pada pembuluh darah, atau pasien dengan kanker dan tumor tekanan darah harus dikontrol selama terapi. Peningkatan hematokrit kemungkinan dapat menyebabkan kekambuhan hipertensi dan kejang. 3) ESA dapat diberikan secara subkutan maupun intravena, namun pemberian subkutan lebih dianjurkan. Hal ini disebabkan karena pemberian subkutan dapat menghemat kebutuhan ESA sampai 30% karena waktu paruh yang lebih panjang (PENEFRI, 2011; Sweetman, 2009). 4) Dalam manajemen anemia GGK, pemberian ESA subkutan dapat dilakukan sebelum, saat atau setelah HD selesai (PENEFRI, 2011). 5) Tidak direkomendasikan untuk mengkoreksi anemia akut atau pengganti dari transfusi. e. Efek Samping ESA Menurut Drug Information Handbook (DIH) edisi 17 tahun 2009 efek samping akibat penggunaan epoetin dibagi menjadi 3 kategori yaitu : 1) Efek samping dengan persentase kejadian >10% dapat dilihat pada tabel X. 21 Tabel IV. Efek Samping ESA dengan persentase kejadian >10% (Anonim, 2009b) No Efek samping Persentase kejadian (%) 1 Kardiovaskuler Hipertensi 5 – 24 thrombotic/vascular events (coronary artery 23 bypass graft surgery Udem 6 – 17 Deep vein thrombosis 3 – 11 2 Sistem saraf pusat Demam 29 – 51 Pusing < 7 – 21 Insomnia 13 – 21 Sakit kepala 10 – 19 3 Dermatologi Pruritis 14 – 22 Nyeri kulit 4 – 18 Rash < 16 4 Gastrointestinal Mual 11 – 58 Konstipasi 42 – 53 Muntah 8 – 29 Diare 9 – 21 Dispepsia 7 – 11 5 Sakit ditempat injeksi 3 – 21 6 Neuromuskular dan skeletal Nyeri sendi 11 Paresthesia 11 2) Efek samping dengan persetanse kejadian 1 – 10 % Efek samping pada sistem saraf pusat yaitu seizure (1–3 %), efek lokal yaitu clotted vascular access (7%). 3) Efek samping dengan persentase kejadian <1% Efek samping dengan persentase kejadian <1% adalah efek samping yang masih berupa laporan kasus diantaranya reaksi alergi, flu-like syndrome, hiperkalemia, reaksi hipersensitivitas, hipertensi encephalopathy, trombosis mikrovaskuler, Myocardial Infark (MI), nyeri otot, netralisasi antibodi, emboli paru, pure red cell aplasia (PRCA), trombosis pada vena renal, trombosis pada pembuluh arteri retina mata, takikardi, temporal vein thrombosis, 22 thrombophlebitis, trombosis, Transient Ischaemic Attack (TIA) stroke ringan, urtikaria (Anonim, 2009b). f. Interaksi dalam Penggunaan ESA Beberapa obat yang dapat menimbulkan interaksi jika digunakan secara bersamaan dengan epoetin adalah androgen, darbepoetin alfa, epoetin alfa, desmopressin probenecid, amphotericin B, suplemen besi, lenalidomide, thalidomide, NSAID, steroid, kalsineurin inhibitor yaitu tacrolimus, ciclosporin, ACE-I, angiotensin II reseptor antagonis (Mozayani & Raymon, 2004 ; Baxter, 2010a ; Baxter, 2010b ; Karalliedde, 2010 ; Schiffl, 1999 ; Sweetman, 2009). 5. Efek Samping dan Interaksi Obat a. Efek Samping Obat Efek samping obat adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik (BPOM, 2012). Efek samping obat menurut National Centres Participating in the WHO International Drug Monitoring Proggrame tahun 1991, adalah efek produk farmasetika yang tidak dikehendaki dan terjadi pada dosis lazim yang dipakai oleh manusia yang berkaitan dengan pemakaian farmakologi dari obat (Edwards, 2001). Efek samping dibagi dua yaitu reaksi tipe A dan reaksi tipe B (Barone & Desantis, 2000). Ciri-ciri dari reaksi efek samping obat dapat dilihat pada Tabel V. 23 Tabel V. Ciri-ciri Efek Samping Obat (Prest dkk., 2003) Tipe A Tipe B (ESO- Efek Samping Obat) (reaksi alergi, idosinkratis, imunologik, karsinogenik, teratogenik) Dapat diramalkan (dari pengetahuan Tidak dapat diramalkan (melibatkan farmakologinya) mekanisme imunologik atau mekanisme yang Tergantung Dosis belum diketahui) Morbiditas tinggi Jarang tergantung dosis Mortalitas rendah Morbiditas rendah Dapat ditangani dengan pengurangan dosis Mortalitas tinggi Angka kejadian tinggi Dapat ditangani hanya dengan penghentian pengobatan Angka kejadian rendah (tidak dapat ditemukan sampai obat dipasarkan dalam waktu lama Faktor yang mempengaruhi terjadinya efek samping obat diantaranya adalah: 1) Onset dari reaksi Respon abnormal terhadap obat dapat terjadi segera setelah penggunaan obat atau dapat terjadi dengan jangka waktu tertentu setelah penggunaan obat. Tingkat risiko terjadinya efek samping bervariasi tergantung terhadap tipe reaksi dan lamanya pemakaian obat. 2) Dosis yang digunakan Beberapa obat efeknya tergantung dosis pemberian, namun karena setiap individu berbeda respon farmakokinetiknya terhadap obat, sehingga dosis pun terkadang tergantung dari pasiennya. Pengobatan yang salah juga dapat mempengaruhi terjadinya kesalahan dalam dosis pemberian obat. 3) Umur Efek samping umumnya banyak terjadi pada pediatri dan geriatri, dikarenakan fungsi organnya yang terbatas dan eliminasi obat yang lebih lama pada geriatri dan bayi yang baru lahir. Perubahan distribusi juga menimbulkan respon yang berbeda. Kesensitivitasan reseptor dan perubahan 24 homeostasis juga mempengaruhi terjadinya efek samping. Pada usia pediatri dan geriatri biasanya digunakan dosis yang lebih rendah. 4) Penyakit Adanya penyakit juga dapat merubah farmakokinetik obat, atau merubah sensitivitas reseptor terhadap obat sehingga meningkatkan terjadinya efek samping. Terutama penyakit yang terjadi pada organ ekskresi (hati dan ginjal), yang dapat meningkatkan terjadinya efek samping karena lambatnya obat dieliminasi dari tubuh. Dalam kondisi seperti ini biasanya obat yang digunakan adalah obat yang eliminasinya melalui salah satu organ agar tidak memperparah keadaan ginjal atau hati. 5) Polifarmasi Insiden terjadinya efek samping meningkat jumlahnya dengan banyaknya jumlah obat yang digunakan. Adanya penambahan pemakaian obat-obat lain seperti obat herbal ataupun suplemen juga perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya efek samping. Insiden terjadinya efek samping meningkat jumlahnya dengan banyaknya jumlah obat yang digunakan. Studi pada sebuah rumah sakit menemukan bahwa kemungkinan efek samping untuk muncul adalah sebanyak 7% pada pasien yang menggunakan 6-10 0bat, dan sebanyak 40% pada penggunaan 16-20 obat (Baxter, 2010a). 6) Jenis Kelamin Lebih banyak efek samping terjadi pada wanita dibandingkan laki-laki. Kemungkinan hormon seks yang mempengaruhi predisposisi obat. 25 7) Riwayat alergi atau reaksi tertentu terhadap obat Pasien yang sebelumnya mempunyai riwayat alergi terhadap obat biasanya memiliki risiko yang lebih besar untuk terjadinya efek samping, karena secara genetikal terjadi perbedaan jumlah dari IgE. 8) Genetik dan etnik Faktor keturunan bisa memberikan respon yang abnormal tehadap obat yang dapat meningkatkan efek samping, baik karena perbedaan respon farmakokinetiknya maupun perbedaan reseptor dalam merespon (Edward, 1997). b. Interaksi Obat Interaksi obat adalah terjadinya respon obat yang berubah pada pasien karena adanya obat lain, makanan, minuman, atau beberapa bahan kimia lain yang ada di lingkungan (Stockley dkk., 2001). Interaksi obat semakin besar kemungkinan kejadiannya apabila seseorang pasien diberikan dua atau lebih obat (polifarmasi), efek dari masing-masing obat dapat saling mengganggu dan bisa juga timbul efek samping yang tidak diinginkan (Tan & Rahardja, 2002 ; Rowland & Towzer, 1995). Mekanisme terjadinya interaksi obat dapat dibedakan menjadi interaksi farmakokinetik dan farmakodinamik : 1) Interaksi farmakokinetik Interaksi farmakokinetik adalah interaksi yang terjadi lewat pengaruh proses farmakokinetik, yaitu absorbsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi (interaksi ADME). 26 2) Interaksi farmakodinamik Interaksi farmakodinamik adalah interaksi dimana efek suatu obat diubah oleh adanya obat lain pada tempat aksinya. Bisa melalui mekanisme kompetisi langsung di reseptor tertentu, tapi bisa juga saling mempengaruhi secara tidak langsung lewat mekanisme fisiologis tertentu (Baxter, 2010 a). Ada tiga kategori untuk menilai signifikan dari interaksi obat yaitu : 1) Aksi : kategori ini menjelaskan apakah perlu tindakan tertentu untuk mengatasi interaksi yang terjadi. Kategori ini berkisar dari “dihindari” sampai “tidak ada tindakan yang diperlukan”. 2) Keparahan : kategori ini menjelaskan kemungkinan yang terjadi jika interaksi tidak dikendalikan. Kategori ini berkisar antara “parah” sampai “tidak terekspektasi” 3) Bukti : kategori ini menjelaskan bukti yang melatarbelakangi terjadinya interaksi. Kategori ini berkisar antara “ekstensif” sampai “teoritis” (Baxter, 2010b). Berdasarkan kategori penentuan signifikansi interaksi obat, signifikansi interaksi obat dikelompokkan menjadi 4 peringkat sesuai dengan Tabel VI. 27 Tabel VI. Peringkat Signifikansi Interaksi Obat (Baxter, 2010b) Signifikansi interaksi 1 2 3 4 Keterangan Interaksi yang memiliki hasil yang mengancam jiwa, atau di mana penggunaan bersamaan merupakan kontraindikasi. Interaksi di mana penggunaan bersamaan dapat mengakibatkan reaksi yang signifikan berbahaya kepada pasien dan perlu penyesuaian dosis atau monitoring yang ketat. Interaksi dimana ada beberapa keraguan tentang hasil interaksi obat. Karena itu mungkin perlu untuk memberi tahu pasien tentang kemungkinan terjadinya efek samping akibat interaksi obat, dan / atau mempertimbangkan untuk monitoring. Interaksi yang tidak dianggap signifikan secara klinis, atau dimana tidak ada interaksi terjadi F. Kerangka Konsep Pasien GGK dengan anemia Terapi menggunakan epoetin Evaluasi penggunaan epoetin: 1. Efek samping 2. Interaksi obat G. Keterangan Empiris Dengan dilakukan penelitian ini dapat diketahui gambaran penggunaan epoetin dan kejadian efek samping serta interaksi epoetin dalam pengobatan anemia pada pasien GGK di Unit Hemodialiasis RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.