2 tinjauan pustaka

advertisement

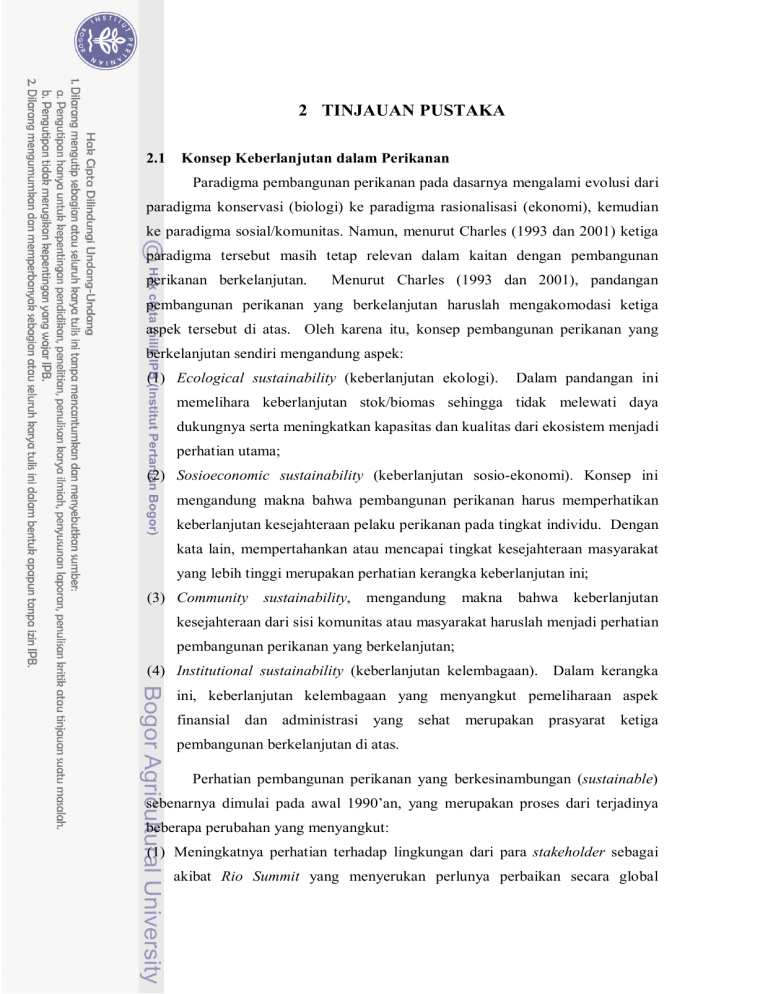

2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Konsep Keberlanjutan dalam Perikanan Paradigma pembangunan perikanan pada dasarnya mengalami evolusi dari paradigma konservasi (biologi) ke paradigma rasionalisasi (ekonomi), kemudian ke paradigma sosial/komunitas. Namun, menurut Charles (1993 dan 2001) ketiga paradigma tersebut masih tetap relevan dalam kaitan dengan pembangunan perikanan berkelanjutan. Menurut Charles (1993 dan 2001), pandangan pembangunan perikanan yang berkelanjutan haruslah mengakomodasi ketiga aspek tersebut di atas. Oleh karena itu, konsep pembangunan perikanan yang berkelanjutan sendiri mengandung aspek: (1) Ecological sustainability (keberlanjutan ekologi). Dalam pandangan ini memelihara keberlanjutan stok/biomas sehingga tidak melewati daya dukungnya serta meningkatkan kapasitas dan kualitas dari ekosistem menjadi perhatian utama; (2) Sosioeconomic sustainability (keberlanjutan sosio-ekonomi). Konsep ini mengandung makna bahwa pembangunan perikanan harus memperhatikan keberlanjutan kesejahteraan pelaku perikanan pada tingkat individu. Dengan kata lain, mempertahankan atau mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi merupakan perhatian kerangka keberlanjutan ini; (3) Community sustainability, mengandung makna bahwa keberlanjutan kesejahteraan dari sisi komunitas atau masyarakat haruslah menjadi perhatian pembangunan perikanan yang berkelanjutan; (4) Institutional sustainability (keberlanjutan kelembagaan). Dalam kerangka ini, keberlanjutan kelembagaan yang menyangkut pemeliharaan aspek finansial dan administrasi yang sehat merupakan prasyarat ketiga pembangunan berkelanjutan di atas. Perhatian pembangunan perikanan yang berkesinambungan (sustainable) sebenarnya dimulai pada awal 1990’an, yang merupakan proses dari terjadinya beberapa perubahan yang menyangkut: (1) Meningkatnya perhatian terhadap lingkungan dari para stakeholder sebagai akibat Rio Summit yang menyerukan perlunya perbaikan secara global 28 terhadap pengelolaan sumber daya alam, termasuk sumber daya perikanan dan kelautan; (2) Terjadinya collapse dari beberapa perikanan dunia seperti anchovy, tuna, dan salmon, yang menyadarkan orang tentang konsekuensi yang ditimbulkan tidak hanya ekologi, namun juga konsekuensi sosial dan ekonomi; (3) Pemberdayaan para stakeholder yang menuntut perlunya pandangan yang lebih luas (holistik) mengenai pengelolaan perikanan (Alder et al. 2002). Menyadari ketiga hal di atas, pembangunan perikanan selain memperhatikan aspek keberlanjutan, juga harus didekati dengan pendekatan menyeluruh yang menyangkut berbagai dimensi. Alder et al. (2002), misalnya melihat bahwa pendekatan holistik tersebut harus mengakomodasi berbagai komponen yang menentukan keberlanjutan pembangunan perikanan. Komponen tersebut menyangkut aspek ekologi, ekonomi, teknologi, sosiologi dan etis. Dari setiap komponen atau dimensi, ada beberapa atribut yang harus dipenuhi yang merupakan indikator keragaan perikanan sekaligus indikator keberlanjutan. Beberapa komponen tersebut adalah: 1) Ekologi: tingkat eksploitasi, keragaman, rekruitmen, perubahan ukuran tangkap, discard dan by catch, serta produktivitas primer; 2) Ekonomi: kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, gross domestic product (GDP), sifat kepemilikan, tingkat subsidi, dan alternatif income; 3) Sosial: pertumbuhan komunitas, status konflik, tingkat pendidikan, dan pengetahuan lingkungan (environmental awareness); 4) Teknologi: lama trip, tempat pendaratan, selektivitas alat, fish agreegating device (FAD), ukuran kapal, dan efek samping dari alat tangkap; 5) Etik: kesetaraan, illegal fishing, mitigasi terhadap limbah dan by catch. Keseluruhan komponen ini diperlukan sebagai prasyarat terpenuhinya pembangunan perikanan yang berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam CCRF. Apabila kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan yang holistik ini tidak dipenuhi, pembangunan perikanan akan mengarah ke degradasi lingkungan, overeksploitasi, dan destructive fishing practices. Hal ini dipicu oleh keinginan untuk memenuhi kepentingan sesaat (generasi kini) atau masa kini, sehingga tingkat 29 eksploitasi sumberdaya ikan diarahkan sedemikian rupa untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk masa kini. Akibatnya kepentingan lingkungan diabaikan dan fish bombing ataupun poisoning dapat terjadi. Di Indonesia, misalnya praktik pembangunan perikanan yang unsustainable melalui destructive fishing practice tersebut telah menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan. Kerugian yang diderita mencapai US$ 386.000 per tahun akibat rusaknya terumbu karang. Kerugian ini empat kali lipat lebih besar dari manfaat yang diperoleh dari destructive fishing practices (Fauzi dan Buchary 2002). Degradasi/depresiasi sumberdaya ikan, misalnya terjadi di perairan Barat Daya Atlantik pada pertengahan 1990. Saat itu terjadi penurunan drastis dari stok ikan cod, yang mengakibatkan lebih dari 40.000 nelayan kehilangan pekerjaan di beberapa propinsi di wilayah Atlantik di Kanada. Walaupun sudah mulai dikelola, kondisi ini masih belum pulih sampai tujuh tahun kemudian (Kurlansky 1997). Pada skala global, besarnya dampak dari depresiasi sumber daya perikanan ini diilustrasikan dengan estimasi biaya yang dikeluarkan untuk produksi global perikanan laut sekitar US$ 124 milyar dolar per tahun, namun hanya menghasilkan penerimaan sebesar US$ 70 milyar dolar (Mace 1997). Sebesar US$ 54 milyar dolar ternyata merepresentasikan berbagai subsidi pemerintah terhadap industri perikanan yang justru menambah tingkat tangkap lebih dan inefisiensi ekonomi dari industri perikanan (Davis and Garthside 2001). Kondisi penurunan stok sumber daya perikanan juga terjadi di beberapa perairan Indonesia, seperti di Selat Malaka, Teluk Jakarta, Pantai Utara Jawa, Makassar dan sebagian Bali (Anna 1999; Fauzi dan Anna 2005). Kerugian sosial yang diderita akibat pembangunan perikanan yang tidak berkelanjutan juga bisa terjadi. Hal ini menyangkut hilangnya kesempatan kerja dan timbulnya konflik horizontal di antara para pelaku perikanan itu sendiri. Selain itu, manfaat yang seharusnya diperoleh oleh pemerintah dari pengelolaan sumberdaya ikan juga tidak bisa didapat secara maksimum. 2.2 Model Bioekonomi Pertanyaan mendasar dalam pengelolaan sumberdaya ikan adalah bagaimana memanfaatkan sumberdaya tersebut sehingga menghasilkan manfaat ekonomi yang tinggi bagi pengguna, namun kelestariannya tetap terjaga. 30 Sehingga dalam pengelolaan sumberdaya ikan mengandung makna ekonomi dan konservasi atau biologi dan mau tidak mau pemanfaatan optimalnya harus mengakomodasi kedua disiplin ilmu tersebut. Oleh karena itu pendekatan bioekonomi harus dipahami oleh pelaku yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya ikan (Fauzi dan Anna 2005). Konsep bioekonomi mulai dikembangkan sejak awal tahun 1950’an. Sementara sebelumnya konsep biologi dikenalkan oleh Graham pada tahun 1935 dalam bentuk model logistik (Graham 1935) yang kemudian dikembangkan oleh Schaefer (1954) yang memandang populasi ikan sebagai satu kesatuan. Selanjutnya Gordon (1954) mengembangkan model ekonomi berdasarkan model Scahefer tersebut dan memperkenalkan konsep economic overfishing dan perikanan open access. Model yang dikenal dengan model bioekonomi GordonSchaefer, kemudian banyak digunakan untuk menganalisis pola pengelolaan perikanan yang optimal dan berkelanjutan (Seijo et al. 1998). Model Bioekonomi Gordon-Schaefer (disingkat GS) dibangun dari model produksi surplus yang telah dikembangkan oleh Graham (1935). Pada model ini pertumbuhan populasi ikan diasumsikan mengikuti pertumbuhan logistik atau: x x F x rx 1 t K (2.1) di mana x adalah biomas ikan r adalah recruitment atau pertumbuhan alamiah (kelahiran dikurangi kematian), dan K adalah kapasitas daya dukung lingkungan (Fauzi 2004). Persamaan secara grafik digambarkan pada Gambar 4 berikut. F(x) x Gambar 4 Kurva pertumbuhan logistik Pertumbuhan biomas ikan di atas diasumsikan berlaku tanpa gangguan atau penangkapan oleh manusia. Jika kemudian produksi oleh manusia 31 diasumsikan tergantung dari input (effort) yang digunakan (E) dan jumlah biomas ikan yang tersedia (x) serta kemampuan teknologi yang digunakan (q) yang di sebut juga koefisien daya tangkap, atau: h qxE (2.2) kurva pertumbuhan di atas kemudian berubah menjadi: x x rx1 h t K x rx1 qxE K (2.3) Salah satu masalah yang dihadapi oleh pengelola perikanan adalah adanya variabel biomas yang tidak bisa diamati, sementara di hadapan mereka hanya tersedia data produksi (h) dan jumlah input yang digunakan (E) misalnya jumlah kapal, jumlah trip atau jumlah hari melaut (Fauzi 2004). Dalam model bioekonomi GS, kendala ini kemudian diatasi dengan mengasumsikan kondisi ekologi dalam keadaan keseimbangan (x /t = 0), sehingga persamaan dapat dipecahkan untuk mencari nilai biomas (x) sebagai fungsi dari input atau: q x K E E (2.4) r Pensubstitusian persamaan di atas ke dalam persamaan (2.2) akan menghasilkan: q h qKE 1 E r (2.5) Persamaan di atas berbentuk kuadratik terhadap input. Dalam model bioekonomi, hal ini dikenal dengan istilah Yield Effort Curve. Namun dengan membagi kedua sisi persamaan dengan variabel input (E) akan diperoleh persamaan linear yang disederhanakan dalam bentuk: h q2K E qK E r (2.6) U E di mana U adalah produksi per satuan input atau dikenal dengan CPUE (catch per unit effort), = qK dan = q 2 K /r. Persamaan (2.5) dan persamaan(2.6) secara grafik dapat digambarkan pada Gambar 5. 32 U α h (yield) MSY β input input Gambar 5 Hubungan antara input dan output perikanan Sampai pada tahap ini, model yang dikembangkan Schaefer sudah bisa dianalisis karena sudah bisa menentukan tingkat produksi pada MSY. Namun justru disinilah letak kelemahan mendasar model Schaefer. Penentuan MSY didasarkan pada estimasi parameter persamaan dengan cara meregresikan secara linear variabel U dengan E dari data time series produksi dari input (effort). Ketika koefisien α dan β dapat diperoleh dari hasil regresi tersebut, nilai MSY bisa diperoleh, sebab MSY tidak lain merupakan tingkat input pada: EMSY 2 (2.7) Sehingga produksi pada tingkat MSY sebesar: hMSY 2 4 (2.8) Meregresikan persamaan (2.6) bukan saja menimbulkan masalah dari sisi metodologi (kedua variabel independen ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan persamaan), namun juga menyembunyikan beberapa informasi penting menyangkut pendugaan sumberdaya, serta tidak dipenuhinya syarat-syarat stationarity dari data urut waktu yang menjadi basis perhitungan parameter tadi (Fauzi 2004). Menyadari kekurangan pendekatan ini, Scott Gordon kemudian menambahkan nuansa ekonomi ke dalam model Schaefer. Pertama dengan mendefinisikan bahwa pengelolaan sumberdaya ikan haruslah memberikan manfaat ekonomi (dalam bentuk rente ekonomi). Rente tersebut merupakan selisih 33 dari penerimaan yang diperoleh dari ekstraksi sumberdaya ikan dengan biaya yang dikeluarkan. Jika penerimaan tersebut didefinisikan sebagai TR = Ph, di mana P adalah harga output (ikan) per satuan berat, sementara biaya total didefinisikan linear terhadap input atau TC = cE di mana c adalah biaya per satuan input (konstan) manfaat ekonomi bisa ditulis ke dalam bentuk (Fauzi 2004): π = ph –cE (2.9) Dengan menggunakan persamaan (2.6) penerimaan dari sumber daya ikan bisa dihitung dari sisi input atau: π = p E E 2 cE (2.10) Secara grafis, kurva penerimaan dan biaya dari ekstraksi sumberdaya ikan dapat dilihat pada Gambar 6, yang terlihat bahwa ada dua keseimbangan bioekonomi yang di hasilkan dari model GS. Keseimbangan pertama terjadi pada tingkat input sebesar Eoa, di mana kurva TC bersinggungan dengan kurva TR. Pada titik ini, tidak ada manfaat ekonomi yang diperoleh. Gordon menyebut titik keseimbangan ini “bioeconomic equilibrium of open access” atau keseimbangan (Penerimaan, biaya) Rp TC A πmax TR B E* Eoa input Gambar 6 Keseimbangan bioekonomi Gordon- Schaefer pada akses terbuka. Karena pada kondisi akses terbuka (tidak ada pengaturan) setiap tingkat input E >Eoa akan menimbulkan biaya yang lebih besar dari penerimaan, sehingga menyebabkan input berkurang sampai kembali ke titik E = Eoa yang akan lebih besar dari biaya. Dalam kondisi di mana E < Eoa, penerimaan akan lebih besar dari biaya dan dalam kondisi open access, hal ini 34 akan menyebabkan entry pada industri perikanan, yang akan terus terjadi sampai manfaat ekonomi terkuras sampai titik nol. Gordon kemudian melihat bahwa ketika input dikendalikan pada tingkat E =E*, manfaat ekonomi akan diperoleh secara maksimum (sebesar jarak AB dimana terjadi garis paralel antara kurva TC dan garis yang menyinggung kurva TR). Hal ini akan terjadi jika sumberdaya ikan dikelola (dimiliki), sehingga pemilik sumberdaya akan berusaha memaksimalkan manfaat ekonomi yang diperoleh. Secara matematik, hal ini bisa diturunkan sebagai: maxπ = pαE - pE2 – cE (2.11) p 2 pE c 0 E Sehingga diperoleh tingkat input yang optimal sebesar: E* = p c 2 p (2.12) Sampai saat ini keseluruhan model GS sudah bisa dianalisis. Pengambil keputusan sudah bisa menentukan berapa tingkat input (jumlah kapal, gross tones (GT), trip dan sebagainya) yang seharusnya dikendalikan, yang akan menghasilkan manfaat ekonomi maksimal. Jika tingkat input diketahui, secara otomatis jumlah produksi dan keuntungan maksimal dapat diketahui dengan mensubstitusikan persamaan di atas ke persamaan (2.6) dan persamaan (2.10). 2.3 Konservasi Sumberdaya Ikan Sesuai dengan Undang-undnag No. 31 tahun 2004 pada pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa “Dalam rangka pengelolaan sumberdaya ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan dan konservasi genetika ikan”. Oleh sebab itu dengan diberlakukannya Undang-undang No. 31 tahun 2004, maka penyelenggaraan konservasi sumberdaya ikan di Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan sumberdaya ikan agar berkelanjutan, serta tidak hanya terfokus pada perlindungan jenis ikan saja, namun juga mengatur tentang konservasi ekosistem dan genetik ikan. Konservasi ekosistem diselenggarakan dalam rangka menjamin habitat hidup ikan agar terjaga kelestariannya, baik pada area pemijahan (spawning ground), area asuhan (nursery ground), area mencari makan (feeding ground), 35 juga pada jalur ruaya (migratory route), baik di perairan tawar, payau maupun tawar. Oleh sebab itu KKL perlu dikembangkan salah satunya untuk kepentingan konservasi habitat ikan. Sehingga untuk pengembangannya dibutuhkan standar, norma dan kriteria, termasuk didalamnya teknologi yang diperlukan. Sementara itu konservasi jenis ikan dan genetik ikan adalah untuk melindungi jenis dan genetik ikan yang terancam punah, ataupun yang sudah langka, yang selanjutnya untuk menjamin keanekaragaman hayati, sehingga keseimbangan populasi/spesies ikan tetap terjaga dan pengelolaan perikanan berkelanjutan dapat tercapai. Setelah secara jelas disebutkan dalam Undang-undang No. 31 tahun 2004, maka eksistensi konservasi sumberdaya ikan di Indonesia semakin kuat. Sehingga konservasi sumberdaya ikan di Indonesia kemudian tumbuh pesat dan senantiasa berusaha menjawab permasalahan dan issue-issue nasional, serta tetap mengikuti mainstream global. Oleh sebab itu pemahaman konservasi sumberdaya ikan di Indonesia juga terus berkembang dengan paradigma baru, sebagaimana tertulis pada pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 31 tahun 2004 bahwa “Konservasi sumberdaya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan tetap meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan”. Sejalan dengan konsep ini, pengelenggaraan konservasi sumberdaya ikan di Indonesia tidak hanya untuk perlindungan dan pelestarian, namun juga untuk “pemanfaatan” sumberdaya ikan, walaupun merupakan pemanfaatan terbatas dengan persyaratan tertentu, guna tetap menjamin kelestarian sumberdaya ikan dan menjamin adanya akses masyarakat terhadap sumberdaya ikan. Sehingga masyarakat, khususnya nelayan skala kecil juga dapat menerima manfaat atas penyelenggaraan konservasi sumberdaya ikan dan diharapkan dapat mensejahterakan mereka. Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2007 selanjutnya dijelaskan secara detail tentang penyelenggaraan konservasi sumberdaya ikan, bahwa asas dan prinsip penyelenggaraan konservasi sumberdaya ikan di Indonesia sebagaimana dijelaskan pada pasal 2 yaitu: (1) pendekatan kehati-hatian, (2) pertimbangan bukti ilmiah, (3) pertimbangan kearifan lokal, 36 (4) pengelolaan berbasis masyarakat, (5) keterpaduan pengembangan wilayah pesisir, (6) pencegahan tangkap lebih, (7) pengembangan alat tangkap, cara penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan, (8) pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat, (9) pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, (10) perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis, (11) perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan, dan (12) pengelolaan adaptif. Berdasarkan asas dan prinsip tersebut kini konservasi sumberdaya ikan di Indonesia dikembangkan untuk mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries). Kemudian dalam Undang-undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada pasal 28, 29 dan 30 mengatur pula tentang konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam batasannya, konservasi menurut Undang-undang No. 27 tahun 2007, tidak hanya meliputi wilayah perairan namun termasuk pula wilayah terrestrial, sepanjang di wilayah tersebut terdapat ekosistem yang perlu dilindungi karena fungsinya yang sangat penting untuk perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, atau dapat pula daerah cagar budaya. Baik dalam Undang-undang No. 31 tahun 2004 maupun Undang-undang No. 27 tahun 2007, telah mengatur lebih rinci tentang upaya pengelolaan konservasi ekosistem atau habitat ikan, yang fokusnya adalah pengembangan KKL dan dalam disertasi ini ruang lingkup bahasan hanya KKL. Di sisi lain dalam implementasi pengembangan konservasi laut, seyogyanya juga mentaati konvensi (convention), persetujuan (agreement), dan program aksi yang telah diadopsi dan dilaksanakan pada tingkat internasional, misalnya yang khusus berkaitan dengan keanekaragaman hayati laut adalah ICRI (International Coral Reef Initiatve), Cartagena Protocol on Biosafety, dan Jakarta Mandate (Dahuri 2003). Pada tingkat nasional, dasar pengelolaan konservasi laut paling tidak mencakup sembilan pendekatan implementasi program dalam pengelolaan keanekaragaman hayati pesisir dan laut. Kesembilan pendekatan tersebut adalah: (i) advokasi politik, (ii) pendekatan ekonomi, (iii) penguatan ilmu pengetahuan, (iv) pengembangan teknologi yang berwawasan lingkungan, (v) restorasi kerusakan habitat, (vi) pengelolaan kawasan konservasi, (vii) perencanaan dan 37 pengelolaan pesisir secara terpadu, (viii) pengelolaan berbasis masyarakat (community-base management), dan (ix) penerapan indikator pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati laut (Dahuri 2000). 2.4 Kawasan Konservasi Laut Sebagaimana mainstream global, Indonesia pada saat ini sesuai Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2007 juga mengembangkan kawasan konservasi perairan yang terkait dengan pengelolaan perikanan. Pengembangan kawasan konservasi perairan tersebut, sebagai wujud penyelenggaraan konservasi ekosistem, sebagai perlindungan habitat ikan, yang antara lain dapat ditetapkan di perairan laut sebagai kawasan konservasi laut (KKL), ataupun diperairan daratan misalnya di danau, sungai, ataupun rawa, sebagai kawasan konservasi perairan daratan. KKL pada dasarnya sangat populer dikenal oleh masyarakat, walaupun kawasan konservasi perairan daratan sebenarnya juga sudah sejak lama dikembangkan di Indonesia, misalnya di Propinsi Sumatera Barat, sebagai kawasan konservasi perairan adat atau biasa disebut “lubuk larangan”. Pengembangan KKL di Indonesia hingga saat ini terus meningkat, apalagi dengan adanya target 10 juta Ha pada tahun 2010 atau 20 juta Ha pada tahun 2020, sebagaimana komitmen Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2006 di COP-8 Convention on Biological Diversity. Beberapa pemahaman yang perlu diketahui bahwa, pada saat ini dikembangkan KKL dibawah tanggungjawab Kementerian Kehutanan, misalnya berupa Taman Nasional Laut (TNL), Taman Wisata Alam Laut (TWAL), Cagar Alam Laut (CAL), dan Suaka Margasatwa Laut (SML), walaupun beberapa bagian dari KKL tersebut telah dilimpahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak ahun 2009. Demikian pula sejak berdirinya Kementerian Kelautan dan Perikanan telah dikembangkan KKL bersama-sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk tanggungjawab pengembangan Kementerian kawasan Kelautan konservasi dan Perikanan, perairan dibawah sesuai Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2007 dalam penetapannya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mencadangkan suatu kawasan perairan, baik perairan daratan (perairan tawar ataupun payau) dan laut sebagai kawasan konservasi perairan, yang berdasarkan kewenangan pengelolaannya terdiri dari: (1) kawasan 38 konservasi perairan nasional, (2) kawasan konservasi perairan propinsi dan (3) kawasan konservasi perairan kabupaten/kota. Pada saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan kawasan konservasi perairan tingkat kabupaten/kota, yang populer disebut sebagai kawasan konservasi laut daerah (KKLD) yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten/kota dan akan terus dikembangkan kawasan konservasi perairan nasional dan propinsi. Dari kewenangan penetapan kawasan konservasi perairan tersebut terlihat jelas bahwa paradigma yang diusung dalam penyelenggaraan konservasi sumberdaya ikan ini sudah mengakomodir prinsip-prinsip desentralisasi. Kondisi ini sangat berbeda dengan paradigma sebelumnya yang masih bersifat sentralistik. Selanjutnya jenis kawasan konservasi perairan dapat dibedakan atas: (1) Taman Nasional Perairan, (2) Suaka Alam Perairan, (3) Taman Wisata Perairan dan (4) Suaka Perikanan. Sedangkan tahapan penetapan kawasan konservasi perairan adalah: (1) usulan inisiatif, (2) identifikasi dan inventarisasi, (3) pencadangan kawasan konservasi perairan dan (4) penetapan kawasan konservasi perairan. Usulan inisiatif selain dari jajaran pemerintahan, dapat pula berasal dari masyarakat, sehingga dalam hal ini peran serta masyarakat sangat diutamakan dalam proses pengusulan suatu perairan untuk menjadi kawasan konservasi perairan. Sementara itu pembagian zonanya meliputi: (1) zona inti, (2) zona perikanan berkelanjutan, (3) zona pemanfaatan, dan (4) zona lainnya. Penetapan kawasan konservasi perairan bukan hanya untuk perlindungan dan pelestarian sumberdaya ikan, yang sarat akan tindakan pelarangan dan penutupan akses bagi masyarakat. Namun dapat pula kawasan konservasi perairan dimanfaatkan secara terbatas dengan pengaturan pada zona yang ditentukan. Sehingga masyarakat tetap diberikan akses untuk melakukan kegiatannya, dengan pemanfaatan kawasan konservasi perairan tersebut dapat berupa upaya: (1) penangkapan ikan, (2) pembudidayaan ikan, (3) pariwisata alam perairan, dan (4) penelitian dan pendidikan. Menurut Salm et al. (2000) bahwa marine protected area (MPA) atau kawasan konservasi laut (KKL) merupakan salah satu pendekatan yang penting di dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan. Selanjutnya berdasarkan International Union Conservation on Natural Resources (IUCN) terdapat 7 (tujuh) 39 kategori kawasan konservasi (yang awalnya 10 kategori), Gubbay and Welton (1995) yaitu: (1) Reservasi alam secara ketat (strict nature reserve) atau cagar alam. Kawasan konservasi jenis ini adalah kawasan daratan dan/atau lautan yang memiliki ekosistem atau kenampakan fisiologis dan/atau spesies yang penting atau representatif yang terutama ditujukan untuk penelitian ilmiah dan/atau pemantauan lingkungan. Tujuan pengelolaan di dalam kawasan konservasi perairan jenis ini adalah: 1) Mengawetkan habitat, ekosistem dan spesies dalam kondisi tidak terganggu sama sekali; 2) Mempertahankan sumberdaya genetik dalam kondisi yang dinamis dan evolutionary; 3) Mempertahankan proses-proses ekologis yang telah mantap; 4) Mempertahankan kondisi struktur landscape atau batuan; 5) Mengamankan contoh lingkungan alam untuk penelitian ilmiah, pemantauan lingkungan dan pendidikan; 6) Memperkecil gangguan melalui perencanaan dan pelaksanaan yang hatihati pada aktivitas penelitian dan aktivitas lain yang diperbolehkan; 7) Membatasi akses publik; Beberapa panduan untuk memilih kawasan konservasi kategori ini antara lain: 1) Kawasan ini harus cukup luas untuk menjamin integritas ekosistemnya dan memenuhi tujuan pengelolaan kawasan konservasi ini; 2) Kawasan ini harus secara nyata bebas dari intervensi manusia secara langsung dan mampu untuk dipertahankan seperti itu; 3) Konservasi keanekaragaman hayati kawasan ini harus dapat diperoleh melalui perlindungan (protection) dan tidak memerlukan pengelolaan yang besar dan aktif atau manipulasi habitat. (2) Kawasan liar atau suaka alam. Kawasan konservasi jenis ini terutama ditujukan untuk perlindungan alam liar. Kawasan konservasi ini adalah kawasan daratan dan/atau lautan yang luas yang belum dimodifikasi atau hanya sedikit modifikasi, meninggalkan sifat dan pengaruh alam, tanpa bekas jamahan manusia secara permanen atau nyata yang dilindungi dan dikelola 40 seperti itu untuk melestarikan kondisi alamiahnya. Tujuan pengelolaan di dalam kawasan konservasi jenis ini adalah: 1) Menjamin bahwa generasi mendatang mempunyai kesempatan untuk menikmati kawasan yang belum terganggu oleh kegiatan manusia; 2) Mempertahankan atribut alam yang penting dan kualitas lingkungan dalam jangka panjang; 3) Menyediakan akses publik pada tingkat dan tipe yang dapat memberikan kesejahteraan fisik dan spiritual yang terbaik kepada pengunjung dan mempertahankan kualitas “keliaran alam” kawasan untuk generasi masa kini dan generasi masa mendatang; 4) Memungkinkan masyarakat lokal hidup dalam jumlah yang tetap rendah dan dalam keseimbangan dengan jumlah sumberdaya yang tersedia untuk mempertahankan cara hidupnya. Beberapa panduan untuk memilih kawasan konservasi kategori ini antara lain: 1) Kawasan ini harus memiliki kualitas alam yang tinggi, digerakkan terutama oleh tenaga alam dengan gangguan manusia hampir tidak ada, dan sangat mungkin berlanjut memperlihatkan atribut seperti itu jika dikelola sesuai dengan tujuan; 2) Kawasan ini harus berisi nilai ilmiah, pendidikan, keindahan atau sejarah secara ekologi, geologis, fisiogeografis, atau lainnya yang nyata; 3) Kawasan ini harus menawarkan kesempatan yang istimewa untuk menikmati kesendirian, kondisi yang tenang, tidak tercemar, tidak memiliki transportasi bermotor; 4) Kawasan ini harus luas untuk kelestarian dan pemanfaatan yang memadai. (3) Kawasan Taman Nasional. Kawasan konservasi jenis ini terutama ditujukan untuk perlindungan ekosistem dan pariwisata. Kawasan konservasi ini adalah kawasan daratan dan/atau lautan yang dirancang untuk melindungi integritas ekologis satu atau lebih ekosistem untuk generasi sekarang dan mendatang, menghindari eksploitasi dan pemukiman yang tidak dikehendaki, menyediakan sebuah landasan spiritual, ilmiah, pendidikan, rekreasional dan kesempatan berkunjung dan semuanya harus selaras dengan lingkungan dan budaya setempat. Tujuan pengelolaan dalam kawasan konservasi ini adalah: 41 1) Melindungi daerah alami dan indah yang penting secara nasional dan internasional untuk tujuan spiritual, ilmiah, pendidikan, rekreasi dan pariwisata; 2) Menjaga contoh daerah fisiografis, komunitas biotik, sumberdaya genetik dan spesies untuk memberikan stabilitas dan keragaman ekologis; 3) Mengelola pemanfaatan oleh pengunjung untuk tujuan inspirasional, pendidikan, budaya dan rekreasi pada tingkat yang akan mempertahankan kawasan tersebut tetap sealamiah mungkin; 4) Menghilangkan dan kemudian mencegah eksploitasi dan pemanfaatan yang tidak dikehendaki; 5) Mempertahankan penghargaan terhadap atribut ekologis, geomorfologis, kesucian atau keindahan; 6) Mempertimbangkan kebutuhan penduduk lokal, termasuk pemanfaatan sumberdaya secara subsisten sepanjang tidak berpengaruh buruk terhadap tujuan manajemen yang lain. Beberapa panduan untuk memilih kawasan konservasi kategori ini antara lain: 1) Kawasan ini harus berisi contoh yang mewakili mayoritas daerah-daerah alami, fitur atau pemandangan dimana spesies tumbuhan dan hewan, situs habitat dan geomorfologis merupakan hal yang istimewa (penting) secara spiritual, ilmiah, pendidikan, rekreasi dan pariwisata; 2) Kawasan ini harus cukup luas untuk memiliki satu atau lebih ekosistem yang lengkap yang secara material tidak berubah oleh pemukiman manusia atau eksploitasi. (4) Monumen Alam (Natural Monument). Kawasan konservasi jenis ini terutama ditujukan untuk konservasi bentukan alam yang khas. Kawasan konservasi ini berisi satu atau lebih bentukan alam atau budaya yang khas, yang mungkin bernilai tinggi atau unik karena kelangkaannya, mewakili atau berkualitas keindahan atau penting secara budaya. Tujuan pengelolaan di dalam kawasan konservasi jenis ini adalah: 1) Melindungi atau melestarikan bentang alam yang sangat khas karena kekhasan alamiahnya, berkonotasi spiritual; keunikan atau keterwakilannya, dan/atau 42 2) Dalam skala tertentu konsisten dengan tujuan jangka panjang, menyediakan peluang untuk penelitian, pendidikan, interpretasi dan apresiasi publik; 3) Menghilangkan dan kemudian mencegah eksploitasi dan pemanfaatan yang tidak dikehendaki; 4) Menyebarluaskan kepada penduduk bahwa keuntungan (manfaat) dari kawasan lindung konsisten dengan tujuan-tujuan lain dari pengelolaan. Beberapa panduan untuk memilih kawasan konservasi kategori ini antara lain: 1) Kawasan ini harus berisi satu atau lebih bentukan alam yang penting dan khas (misalnya air terjun, gua, cekungan, hamparan fosil, bukit pasir (sand dune), dan bentang alam berikut dengan fauna dan flora yang khas mewakilinya; berikut juga dengan budaya khasnya seperti penghuni gua, situs arkeologis atau situs alam yang merupakan warisan (pusaka) penting bagi penduduk lokal; 2) Kawasan ini harus cukup luas untuk melindungi integritas bentangan alam tersebut beserta lingkungan sekelilingnya yang terkait. (5) Kawasan pengelolaan habitat/spesies. Kawasan konservasi jenis ini terutama ditujukan untuk konservasi melalui intervensi pengelolaan. Kawasan konservasi ini mendapat intervensi yang aktif untuk tujuan pengelolaan guna menjamin pemeliharaan habitat dan/atau untuk memenuhi kebutuhan spesies yang khas. Tujuan pengelolaan di dalam kawasan konservasi jenis ini adalah: 1) Mengamankan dan mempertahankan kondisi habitat yang merupakan prasyarat untuk melindungi spesies yang penting, komunitas biotik atau bentang fisik lingkungan dimana semua itu memerlukan manipulasi khusus oleh manusia agar mencapai pengelolaan yang optimum; 2) Menfasilitasi penelitian ilmiah dan pemantauan lingkungan sebagai aktivitas primer yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya berkelanjutan; 3) Mengembangkan kawasan terbatas untuk pendidikan publik dan apresiasi terhadap kekhasan habitat yang menjadi perhatian dan pekerjaan pengelolaan kehidupan yang liar (wildlife); 43 4) Menghilangkan dan kemudian mencegah eksploitasi dan pemanfaatan yang tidak dikehendaki ; 5) Menyebarluaskan kepada penduduk bahwa keuntungan (manfaat) dari kawasan lindung, konsisten dengan tujuan-tujuan lain dari pengelolaan. Beberapa panduan untuk memilih kawasan konservasi kategori ini antara lain: 1) Kawasan ini harus berperan penting dalam melindungi alam dan keberlangsungan hidup spesies (termasuk diantaranya daerah perkembangbiakan, lahan basah, terumbu karang, estuary, padang rumput, hutan atau daerah pemijahan, termasuk daerah mencari makan biota laut); 2) Kawasan ini harus merupakan daerah dimana perlindungan terhadapnya sangat penting untuk kelayakan hidup flora penting baik secara nasional maupun lokal, atau terhadap fauna penghuni atau yang singgah bermigrasi; 3) Konservasi terhadap habitat dan spesies ini bergantung pada intervensi aktif oleh otoritas pengelola, jika perlu melalui manipulasi habitat; 4) Luas kawasan harus bergantung pada kebutuhan habitat bagi spesies yang akan dilindungi dan mungkin dari yang relatif kecil hingga sangat luas. (6) Kawasan perlindungan landscape/seascape. Kawasan konservasi jenis ini terutama ditujukan untuk konservasi landscape/seascape dan rekreasi. Kawasan konservasi ini merupakan daratan, mungkin dengan pesisir dan laut, dimana interaksi antara penduduk dengan alam selama ini telah menghasilkan suatu kawasan yang mempunyai sifat istimewa dengan nilai keindahan, nilai ekologis dan/atau budaya yang tinggi dan sering pula dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Penjagaan interaksi tradisional ini sangat vital untuk melindungi, memelihara dan mengikuti perkembangan kawasan tersebut. Tujuan pengelolaan di dalam kawasan konservasi jenis ini adalah: 1) Memelihara keserasian interaksi alam dan budaya melalui perlindungan landscape/seascape dan keberlangsungan pemanfaatan lahan secara tradisional, pembentukan manifestasi kegiatan sosial dan budaya; 2) Mendukung aktivitas kehidupan dan ekonomi yang selaras dengan alam dan pelestarian kegiatan sosial dan budaya masyarakat yang menjadi perhatian; 44 3) Mempertahankan keanekaragaman landscape, habitat, spesies dan ekosistem yang terkait untuk menghilangkan jika perlu, dan kemudian mencegah pemanfaatan lahan atau aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan; 4) Memberikan peluang untuk kegembiraan publik melalui rekreasi dan wisata yang sesuai dengan tipe dan skala kualitas penting kawasan; 5) Mendorong aktivitas ilmiah dan pendidikan, yang akan menyumbangkan kesejahteraan penduduk dalam jangka panjang dan terhadap pengembangan dukungan publik akan perlindungan lingkungan; 6) Memberikan manfaat dan menyumbangkan kesejahteraan kepada masyarakat lokal melalui peraturan tentang hasil alam (seperti hasil hutan dan perikanan) dan jasa (seperti air bersih atau pendapatan dari wisata yang berkelanjutan). Beberapa panduan untuk memilih kawasan konservasi kategori ini antara lain: 1) Kawasan ini harus memiliki landscape/seascape pesisir dan pulau yang berkualitas keindahan, dengan beraneka ragam habitat, flora, dan fauna yang terkait dengan manifestasi pola pemanfaatan lahan tradisional dan unik dan organisasi sosial sebagai bukti pemukiman manusia serta budaya, cara hidup dan kepercayaan lokal; 2) Kawasan ini harus memberikan peluang kegembiraan publik melalui rekreasi dan wisata, dalam cara kehidupan dan aktivitas ekonominya yang normal. (7) Kawasan lindung sumberdaya yang terkelola (managed resource protected area). Kawasan konservasi jenis ini terutama ditujukan untuk pemanfaatan ekosistem alam secara berkelanjutan. Kawasan konservasi ini berisi terutama sistem alam yang belum dimodifikasi, yang kemudian dikelola untuk menjamin perlindungan dan pemeliharaan jangka panjang keanekaragaman hayati. Sementara pada waktu yang sama memberikan aliran hasil alam secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kawasan ini juga harus sesuai dengan semua batasan tentang sebuah kawasan lindung. Tujuan pengelolaan di dalam kawasan konservasi jenis ini adalah: 45 1) Melindungi dan memelihara keanekaragaman hayati dan nilai-nilai alamiah yang lain dalam jangka panjang; 2) Mengembangkan praktek pengelolaan yang ramah lingkungan untuk tujuan produksi yang berkelanjutan; 3) Melindungi basis sumberdaya alam dari perubahan pemanfaatan lahan yang lain yang mungkin dapat merusak kenekaragaman hayati kawasan; 4) Memberikan sumbangan kepada pembangunan regional dan nasional. Beberapa panduan untuk memilih kawasan konservasi kategori ini antara lain: 1) Paling tidak dua pertiga kawasan harus tetap dan direncanakan tetap dalam kondisi alami, walaupun mungkin juga berisi sedikit daerah yang telah termodifikasi ekosistemnya, dengan daerah pertanian atau perkebunan yang luas tidak boleh dimasukkan; 2) Kawasan ini harus cukup luas untuk menyerap pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan tanpa merusak nilai alamiahnya dalam jangka panjang; 3) Otoritas manajemen harus berada di tempat. Berdasarkan kategori-kategori kawasan konservasi di atas maka KKL Kepulauan Seribu yang merupakan Taman Nasional Laut termasuk ke dalam kategori 3. Menurut Salm et al. (2000), bahwa kategori 3 mempunyai tujuan primer pelestarian keanekaragaman spesies dan genetik, pemeliharaan jasa-jasa lingkungan dan pariwisata, dengan tujuan sekundernya adalah penelitian ilmiah, perlindungan alam liar, perlindungan bentangan alam/budaya yang khas dan pendidikan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan konservasi sumberdaya ikan belum optimal. Hal ini disebabkan antara lain: (i) orientasi pengelolaan konservasi sumberdaya ikan selama ini dititikberatkan pada manajemen terestrial, serta kurang memperhatikan pengelolaan konservasi di bidang kelautan yang memiliki karakteristik konektivitas, keterwakilan, resistensi dan resiliensi; (ii) pengelolaan konservasi sumberdaya ikan selama ini masih bersifat sentralistik dan belum banyak melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat; (iii) terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang dan benturan kepentingan antara berbagai pihak khususnya yang menyangkut pemanfaatan KKL dan potensinya; (iv) data dasar potensi sumberdaya ikan masih 46 sangat terbatas; dan (v) masih banyak pelanggaran yang terjadi di KKL, seperti penangkapan biota laut dengan menggunakan bahan peledak, penambangan terumbu karang secara liar, pembuangan limbah ke laut dan perdagangan ilegal biota perairan yang dilindungi sebagai akibat dari penegakan hukum yang belum optimal (Haryani et al. 2008). Untuk mengatasi masalah-masalah pengelolaan KKL, Dahuri (2003) menyarankan enam program strategis yang perlu dilaksanakan, yaitu: (i) melibatkan secara aktif peran masyarakat lokal di kawasan konservasi, (ii) perlindungan yang ketat di daerah zona inti dengan pembangunan lampu suar, pemasangan pelampung (buoy), serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, (iii) pembentukan manajemen satu pintu (misalnya otoritas KKL), (iv) peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kawasan konservasi bagi bangsa Indonesia, (v) pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat lokal, dan (vi) pengembangan program penelitian dan monitoring, serta sistem informasi bagi pengelolaan kawasan konservasi. 2.5 Manfaat Ekonomi Kawasan Konservasi Laut Sumberdaya ikan adalah salah satu sumberdaya sebagai tulang punggung ekonomi yang rentan terhadap deteriorasi yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pertanyaan bagaimana mengelola sumberdaya ikan yang terbaik, yang menghasilkan kesejahteraan setinggi-tingginya bagi masyarakat dan bangsa, merupakan pertanyaan yang sudah lama berkembang. Pada awalnya, perikanan dikelola berdasarkan faktor biologi semata, dengan pendekatan MSY, namun pendekatan ini ternyata tidak dapat menjawab permasalahan yang ada, sebab aspek sosial-ekonomi pengelolaan sumberdaya ikan tidak dipertimbangkan sama sekali. Selanjutnya diperkenalkan instrumen pasar atau instrumen ekonomi seperti pajak, kuota, limited entry, dan sebagainya. Kenyataan menunjukkan bahwa meski dibeberapa negara instrumen ini cukup berhasil, namun di negara-negara berkembang penerapan instrumen ini sering mengalami kegagalan. Pada awal 1990’an, mulai berkembang instrumen yang didesain langsung pada pengendalian sumberdaya ikan, yaitu berupa penentuan suatu KKL. Pada kawasan ini, input dan output pada produksi 47 perikanan di atur dengan menutup sebagian kawasan untuk daerah perlindungan (Fauzi dan Anna 2005). Prinsip KKL adalah spill over effect atau dampak limpahan, dimana pada kawasan yang dilindungi, stok ikan akan tumbuh dengan baik, dan limpahan dari pertumbuhan ini akan mengalir ke wilayah di luar kawasan, yang kemudian dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa mengurangi sumber pertumbuhan di daerah yang dilindungi. KKL memiliki banyak manfaat signifikan yang akan membantu pengelolaan sumberdaya ikan dalam jangka panjang. Li (2000) di acu dalam Fauzi dan Anna (2005) menyatakan bahwa manfaat KKL yaitu manfaat biogeografi, keanekaragaman hayati, perlindungan terhadap spesies endemik dan spesies langka, perlindungan terhadap spesies yang rentan dalam masa pertumbuhan, pengurangan mortalitas akibat penangkapan, peningkatan produksi pada wilayah yang berdekatan, perlindungan pemijahan, manfaat penelitian, ekoturisme, pembatasan hasil samping ikan-ikan juvenil, dan peningkatan priduktivitas perairan (productivity enchancement). Manfaat-manfaat tersebut sebagian merupakan manfaat langsung yang bisa dihitung secara moneter, sebagian lagi merupakan manfaat tidak langsung yang sering tidak bisa dikuantifikasi secara moneter. Namun, secara keseluruhan dapat di simpulkan bahwa KKL memiliki nilai ekonomi tinggi yang tidak hanya bersifat terukur (tangible), namun juga tidak terukur (intangible). Manfaat terukur biasanya di golongkan ke dalam manfaat kegunaan, baik yang dikonsumsi maupun tidak, sementara manfaat tidak terukur berupa manfaat nonkegunaan yang lebih bersifat pemeliharaan ekosistem dalam jangka panjang. Secara ekonomi, KKL dapat diibaratkan sebagai investasi sumber daya di masa mendatang sebagaimana Gambar 7 (Fauzi dan Anna 2005). Sebagaimana terlihat pada Gambar 7, suatu wilayah laut dengan sumberdaya ikan yang dapat dibagi ke dalam dua wilayah. Wilayah non konservasi sebesar s merupakan wilayah pemanfaatan yang dapat memberikan manfaat ekonomi dalam jangka pendek (periode t). Kawasan konservasi, di lain pihak, merupakan kawasan dengan luas (1-s) yang pada periode menengah mungkin tidak atau belum memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Alasannya, kawasan tersebut pada periode t+1 merupakan kawasan yang 48 dilindungi dan merupakan investasi di masa mendatang. Pada periode jangka panjang (t+2), kawasan tersebut akan memberikan dampak limpahan (spill over) yang kemudian dapat menjadi manfaat ekonomi yang berkelanjutan (Fauzi dan Anna 2005). Wilayah dan sumber daya laut s (1-s) Kawasan pemanfaatan (non konservasi) Kawasan konservasi t+1 t Investasi t+2 Manfaat ekonomi Gambar 7 Prinsip manfaat ekonomi KKL (Fauzi dan Anna 2005) Beberapa hasil studi terakhir menunjukkan bahwa KKL telah menunjukkan manfaat yang berarti, yaitu berupa peningkatan biomas. Hasil studi Halpern (2003), misalnya menunjukkan bahwa secara rata-rata, kawasan konservasi telah meningkatkan kelimpahan (abundance) sebesar dua kali lipat, sementara biomas ikan dan keanekaragaman hayati meningkat tiga kali lipat. Peningkatan kelimpahan dan biomas ini juga mengakibatkan peningkatan produksi perikanan atau jumlah tangkap dan rasio tangkap per unit upaya (CPUE). Beberapa studi menunjukkan bahwa kawasan konservasi telah meningkatkan rasio CPUE dalam kisaran 30% sampai 60% dari kondisi sebelum adanya KKL. Sementara itu, dari sisi riil effort (misalnya jumlah trip), beberapa studi seperti di Apo Island, Filipina dan George Bank, Amerika Serikat, telah menunjukkan penurunan yang berarti (Fauzi dan Anna 2005). Dari sisi ekonomi, manfaat yang diperoleh dari KKL juga cukup signifikan. Hasil studi White (1989) mengenai KKL di Apo Island menunjukkan bahwa manfaat bersih (net benefit) yang bisa diperoleh dari KKL Apo Island hampir mencapai US$ 400 ribu. Manfaat ekonomi ini diperoleh dari penerimaan ekoturisme dan perikanan, serta penjualan jasa bagi kepentingan wisata dan perikanan. Nilai ekonomi tentu saja lebih berarti dibandingkan manfaat ekonomi 49 sesaat dari penangkapan ikan baik konvensional maupun dengan teknik destruktif seperti bom dan sianida (Fauzi dan Anna 2005). Selain manfaat biologi dan ekonomi, KKL juga memberikan manfaat sosial yang tidak bisa diabaikan. Beberapa hasil studi menunjukan bahwa penetapan suatu kawasan menjadi KKL dapat meningkatkan kepedulian masyarakat sekitar terhadap masalah lingkungan laut. KKL juga dapat dijadikan ajang meningkatkan pendidikan lingkungan untuk masyarakat sekitar. Interaksi dengan wisatawan dari berbagai negara juga telah membantu membuka cakrawala berpikir bagi penduduk sekitar. Interaksi ini berfungsi juga sebagai ajang transfer teknologi dan informasi dari dunia luar ke penduduk sekitar. Selain itu, studi di kepulauan Pasifik menunjukkan bahwa penetapan KKL telah meningkatkan keharmonisan antar penduduk pulau dan mengurangi konflik pengguna sumberdaya yang selama ini cukup intensif (Fauzi dan Anna 2005). Bagaimanapun juga pembentukan KKL harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lokal agar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KKL dapat diharapkan. Alder et al. (2002) telah mencatat adanya peningkatan biomas, kelimpahan, atau keanekaragaman hayati ikan di KKL. Manfaat KKL terhadap perikanan dibahas secara panjang lebar oleh Gell dan Roberts (2002). Mereka juga melaporkan pengaruh positif KKL terhadap perikanan lobster di Newfoundland-Kanada. Ukuran lobster di Leigh Marine Reserve (Selandia Baru) juga dilaporkan lebih besar dibandingkan dengan lobster di luar KKL tersebut (Kelly et al. 2002). Penelitian mengenai keuntungan sosial dari KKL memang masih jarang, tetapi biasanya jika KKL dapat memberikan keuntungan (manfaat) ekonomi maka manfaat sosial juga akan mengikutinya (Alder et al. 2002). 2.6 Kebijakan Pengembangan Pulau-Pulau Kecil Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau kurang lebih 17.508 dan sekitar 10.000 merupakan pulau-pulau kecil (Bengen 2003), yang diantaranya sejumlah 92 (sembilan puluh dua) merupakan pulau-pulau kecil terluar (DKP 2005). Besarnya jumlah pulau-pulau tersebut menyiratkan 2 (dua) hal yang penting, yaitu: (i) besaran sumberdaya yang berkaitan dengan potensi pengembangan melalui upaya pemanfaatan secara optimal; dan (ii) besaran permasalahan yang berkaitan dengan posisi geografis pulau-pulau kecil yang sulit 50 dicapai karena kurangnya sarana dan prasarana aksesibilitas (DKP 2005, 2007d dan 2007e). Kemudian secara ekologis dan ekonomis, ketersediaan faktor-faktor yang dapat menunjang pembangunan secara berkelanjutan di pulau-pulau kecil ini sangatlah terbatas. Misalnya saja untuk penyediaan sarana dan prasarana publik sangatlah sulit dan memakan biaya tinggi, kemudian sumberdaya manusianya juga terbatas (Fauzi dan Anna 2005). Potensi pemanfaatan pulau-pulau kecil tersebut dapat dilihat dari berbagai sisi antara lain, ekonomi, sosial, ekologi, keamanan (security) dan navigasi (Fauzi dan Anna 2005). Selama ini potensi pemanfaatan tersebut belum dikelola secara optimal dan juga pengelolaannya cukup sensitif. Sebagai contoh, ide menyewakan pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni telah memicu pro dan kontra, juga kasus terlepasnya pulau Sipadan dan Ligitan. Kebijakan menyangkut pemanfaatan pulau-pulau kecil pada dasarnya haruslah berbasiskan kondisi dan karakteristik bio-geo-fisik serta sosial ekonomi masyarakatnya, mengingat peran dan fungsi kawasan tersebut sangat penting, baik bagi kehidupan ekosistem sekitar maupun bagi kehidupan ekosistem di daratannya. Jika saja pulau-pulau kecil ini berhasil dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, maka bukan saja akan merupakan wilayah pertumbuhan baru yang signifikan, tetapi juga sekaligus akan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kelompok sosial. Pada umumnya pulau kecil di Indonesia dicirikan oleh adanya “keterisolasian” dari pulau utama, yang pada umumnya memiliki keterbatasan kapasitas daya dukung lingkungannya. Pulau-pulau kecil tersebut membutuhkan strategi dalam pengembangannya, yaitu perencanaan dan pengelolaan yang spesifik sesuai dengan karakteristik dan permasalahannya. Rasionalisasi antara daya dukung lingkungan dengan kegiatan sosial ekonomi masyarakatnya menjadi faktor penentu dalam merumuskan pengembangan pulau-pulau kecil. Pada kenyataannya, pengembangan pulau-pulau kecil secara terpadu hingga saat ini masih relatif sulit dilakukan, hal ini karena pulau-pulau kecil memiliki beberapa permasalahan, antara lain: (1) Ukuran yang kecil dan lokasi yang sulit dijangkau serta letaknya yang tersebar; 51 (2) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung bagi pengembangan pulau kecil; (3) Budaya lokal kepulauan yang kadang bertentangan dengan kegiatan pembangunan; (4) Pengembangan yang dilakukan masih bersifat sektoral, sporadis dan tidak terarah, serta lebih diprioritaskan untuk pulau kecil yang sudah berkembang ataupun yang menjadi isu nasional; (5) Belum ada strategi nasional yang menjembatani terciptanya pengembangan gugus pulau secara harmonis dan terpadu; (6) Pulau-pulau kecil yang tersebar di perairan nusantara tidak semuanya berpenghuni, hal ini dapat mempengaruhi didalam percepatan pembangunannya. Pemanfaatan potensi ekonomi pulau-pulau kecil seperti pada kawasan perbatasan masih relatif rendah dan belum dikembangkan secara optimal, misalnya potensi pengembangan sektor-sektor unggulan, pusat-pusat pertumbuhan, berikut entry point maupun outlet-outlet-nya, belum dilakukan dengan strategi yang benar. Pengembangan pulau-pulau kecil dapat dilakukan dengan baik apabila penataan ruang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dilakukan dengan baik, yaitu dengan memperhatikan karakteristik pulau kecil, yang menyangkut aspek fisik, sosial, budaya, ekonomi, kedekatan/jarak, dan beberapa hal penting lainnya. Dengan demikian maka skenario pembangunan pulau kecil atau gugus pulau akan dapat dilakukan dengan baik pula. Pendekatan-pendekatan penataan ruang berdasarkan karakteristik pulau-pulau kecil ini tidak dapat dilakukan per pulau, tetapi akan lebih efektif bila dilakukan melalui pengelompokan (clustering), dalam upaya mengurangi keterisolasian suatu pulau dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya yang ada dalam memacu pengembangan pulau-pulau kecil (DKP 2007i). 2.6.1 Pengertian pulau-pulau kecil Secara umum, pulau dapat didefinisikan sebagai wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan/atau selalu berada diatas permukaan air pada waktu air pasang (UNCLOS 1982). Hampir 7% dari daratan 52 bumi ini merupakan pulau–pulau kecil. Pulau–pulau kecil tergolong unik ditinjau dari sisi biofisik, geografi, budaya dan daya dukung lingkungannya. Menurut Retraubun dan Atmini (2004), pulau-pulau kecil memiliki definisi yang sangat beragam dan telah mengalami perdebatan yang panjang di berbagai forum para pakar. Definisi operasional pulau kecil di Indonesia pun masih menjadi pemikiran para pengambil kebijakan dan pakar yang terkait dengan disiplin ilmu ini. Selain pengertian secara umum diatas, pengertian pulau kecil dapat didefinisikan sebagai berikut: (1) Pulau kecil adalah pulau yang memiliki luasan sama atau kurang dari 10.000 km2 dengan jumlah penduduk maksimal 500.000 jiwa (Hess 1990). (2) Pulau Kecil adalah pulau dengan luas area kurang dari atau sama dengan 2.000 km2 (UNESCO 1991). Perbedaan lebih jauh juga dilakukan antara pulau kecil dan pulau sangat kecil, yang dibedakan melalui keterbatasan sumberdaya air tawar, baik air tanah maupun air permukaan. Sehingga ditetapkan bahwa pulau dengan ukuran tidak lebih besar dari 100 km2 atau lebarnya tidak lebih besar dari 3 km dikategorikan pulau sangat kecil (UNESCO 1991). (3) Bengen (2003) menyatakan bahwa pulau kecil adalah pulau yang mempunyai luas area kurang dari atau sama dengan 10.000 km2 atau lebarnya kurang dari 10 km. Banyak pulau-pulau kecil yang mempunyai luas area kurang dari 2.000 km2 dan lebarnya kurang dari 3 (tiga) km. Pulau-pulau ini diklasifikasikan sebagai pulau sangat kecil. Contoh dari pulau sangat kecil adalah pulau-pulau di Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta. (4) Menurut Kepmen No. 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau–Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat disebutkan bahwa, pulau kecil adalah pulau yang mempunyai luas kurang dari atau sama dengan 10.000 km2 dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 200.000 jiwa. Batasan yang sama juga dipakai oleh Hess (1990) namun dengan jumlah penduduk kurang dari atau sama dengan 500.000 orang. Definisi gugus pulau kecil adalah kumpulan pulau–pulau yang saling berinteraksi dari sisi ekologis, ekonomi, sosial dan budaya, baik secara individu maupun secara sinergis dapat meningkatkan skala ekonomi dari 53 pengelolaan sumberdayanya. Dari segi oseanografi, terdapat dinamika perairan antara pulau yang satu dengan pulau lainnya. Berdasarkan hasil rumusan dari “Semiloka Penentuan Definisi dan Pendataan Pulau di Indonesia” Retraubun dan Atmini (2004), disepakati bahwa definisi pulau kecil yang operasional di Indonesia mengacu kepada UNESCO (1991) yaitu pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km2. Perlu dipahami bahwa pendefinisian pulau kecil diatas didasarkan pada kesamaan/kemiripan karakteristik pulau kecil itu sendiri. Oleh karena itu persepsi terhadap definisi diatas perlu dilandasi oleh pemahaman terhadap karakteristik pulau-pulau kecil. 2.6.2 Karakteristik pulau-pulai kecil Selain untuk menyamakan persepsi terhadap definisi pulau kecil, maka perlu dipahami terlebih dahulu karakteristik pulau-pulau kecil. Karakteristik pulau-pulau kecil secara fisik (Gambar 8) adalah sebagai berikut : (1) Terpisah dari pulau besar; (2) Dapat membentuk satu gugus pulau atau berdiri sendiri; (3) Lebih banyak dipengaruhi oleh hidro-klimat laut; (4) Rentan terhadap perubahan alam atau karena ulah manusia; (5) Substrat pulau kecil bergantung pada kondisi dan proses geologi dan morfologi pulau itu sendiri. Sementara substrat pada wilayah pesisir juga dipengaruhi oleh jenis biota yang ada disekitar pulau (terumbu karang, moluska, ekinodermata dan lain-lainnya); (6) Kedalaman laut rata-rata antar pulau sangat ditentukan oleh kondisi geografis dan letak pulau; (7) Dinamika oseanografi (arus dan pasang-surut) yang unik pada setiap pulau. Karakteristik pulau-pulau kecil secara ekologis (Gambar 8) adalah sebagai berikut: (1) Memiliki spesies flora dan fauna yang spesifik; (2) Memiliki risiko perubahan lingkungan yang tinggi; (3) Memiliki keterbatasan daya dukung pulau; (4) Melimpahnya biodiversitas ekosistem laut. 54 Karakteristik pulau-pulau kecil secara sosial-budaya dan ekonomi (Gambar 8) adalah sebagai berikut: (1) Ada pulau yang berpenghuni dan tidak berpenghuni; (2) Memiliki budaya, adat dan kebiasaan yang unik; (3) Memiliki kondisi sosial ekonomi yang khas; (4) Kepadatan penduduk terbatas/rendah; (5) Ketergantungan ekonomi pada perkembangan ekonomi luar pulau (pulau induk atau kontinen); (6) Keterbatasan kualitas sumberdaya manusia; (7) Aksesibilitas rendah. Kondisi fisik pulau sempit dan terbatas Jumlah populasi kecil Populasi homogen Karakteristik sosial masyarakat yang spesifik Kondisi ekonomi dan lingkungan kurang menguntungkan Melimpahnya potensi sumberdaya laut dan pesisir Gambar 8 Karakteristik pulau kecil (DKP 2007i) 2.6.3 Tipologi pulau-pulau kecil Secara fisik, pulau-pulau kecil di Indonesia memiliki keunikan yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe pulau, yaitu : (1) Pulau-pulau kecil berdasarkan letak; (2) Pulau-pulau kecil berdasarkan asal pembentukan pulau, yang dapat digolongkan atas 2 (dua) tipe: pulau oseanik dan pulau kontinental; (3) Pulau-pulau kecil berdasarkan aspek geomorfologi yang dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu pulau dataran rendah, pulau daratan dan pulau bergunung;. (4) Pulau kecil berdasarkan tatanan tektonik regional (geologi); 55 (5) Pulau kecil berdasarkan aspek hidro-oceanografi. Kondisi bathimetri perairan di sekitar pulau dipengaruhi oleh iklim, keadaan arus laut dan gelombang. Arus pasang surut yang terjadi di sekitar pulau-pulau kecil juga akan mempengaruhi perubahan fisik pulau-pulau kecil; (6) Pulau kecil berdasarkan aspek eko-biologi. Dengan adanya Garis Wallace dan Garis Weber, maka pulau-pulau kecil di Indonesia secara ekologis terbagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok pulau-pulau kecil di wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. 2.6.4 Potensi sumberdaya pulau-pulau kecil Potensi sumberdaya yang terdapat di pulau–pulau kecil terdiri dari sumberdaya hayati dan non hayati, sebagai berikut: (1) Sumberdaya hayati, yaitu berdasarkan potensi sumberdaya yang tidak habis terpakai atau dapat diperbaharui, misalnya: hutan, terumbu karang, mangrove, padang lamun, ikan, phytoplankton dan zooplankton yang bernilai ekonomi tinggi. (2) Sumberdaya non-hayati, yaitu berdasarkan potensi sumberdaya yang habis terpakai dan tidak dapat diperbaiki, misalnya bahan tambang dan mineral, air tanah, keindahan bawah laut dan pantai. Selain segenap potensi sumberdaya tersebut di atas, ekosistem pulau-pulau kecil juga memiliki peran dan fungsi yang sangat menentukan bukan saja bagi kesinambungan pembangunan ekonomi, tetapi juga kelangsungan hidup umat manusia. Yang paling utama adalah fungsi dan peran ekosistem pesisir dan lautan di pulau-pulau kecil, yaitu: sebagai pengatur iklim global (termasuk dinamika LaNina), siklus hidrologi dan biogeokimianya, penyerap limbah, sumber plasma nuftah dan sistem penunjang kehidupan lainnya di daratan. pemanfaatan sumberdaya di kawasan Oleh karena itu, tersebut mestinya secara seimbang dibarengi dengan upaya konservasi sehingga dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan. 2.7 Paradigma Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Dilihat dari karakteristik pulau kecil sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan strategi khusus dalam mengembangkan potensi sumberdaya alam 56 pulau-pulau kecil. Strategi khusus tersebut diarahkan agar mampu menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan, dan sebagai modal utama yang dimiliki oleh pulau-pulau kecil tersebut. Gambaran hubungan antara lingkungan dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada Gambar 9. Di tingkat nasional, pengembangan dan pembangunan pulau kecil dilakukan berdasarkan isu nasional yang berkembang, sedangkan di tingkat daerah, pembangunan mendatangkan pulau-pulau keuntungan kecil ekonomi lebih tinggi bersifat dengan ekstraktif yang mengesampingkan perlindungan terhadap ekosistem lingkungan dan proses-proses ekologi di dalamnya. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip pembangunan secara berkelanjutan. + Lingkungan Pembangunan Ideal (Very Well Development) - + Ekonomi Ekonomi - Lingkungan Gambar 9 Hubungan antara lingkungan dan pertumbuhan ekonomi (DKP 2007i) Namun perlu dipahami bahwa kondisi ideal sulit dicapai dimana pembangunan dapat menghasilkan nilai ekonomi tinggi, sekaligus tanpa mengganggu kondisi lingkungan alam sekitarnya. Sehingga yang penting diperhatikan adalah, seberapa jauh pembangunan ataupun aktivitas kegiatan dapat menimbulkan perubahan/degradasi lingkungan hingga taraf yang dapat diterima, dalam arti lingkungan tetap mempunyai kesempatan untuk kembali ke kondisi awalnya. Oleh karena itu penting untuk memberikan batasan terhadap besaran kegiatan di pulau-pulau kecil, atau yang kita istilahkan sebagai “daya dukung pulau-pulau kecil”. 57 Di sisi lain, pulau-pulau kecil menghadapi masalah dalam pengembangannya, karena letaknya yang menyebar dan tidak seluruhnya berpenduduk serta memiliki potensi ekonomi. Untuk itu, diperlukan pendekatan dalam perencanaan pembangunan pulau-pulau kecil melalui “pengelompokan pulau-pulau kecil” (clustering). Pendekatan pengelompokan dilakukan dalam berbagai tingkat perencanaan di tingkat nasional hingga kabupaten, dengan mengacu pada hirarki tata ruang yang telah ditetapkan secara nasional, serta memiliki fungsi atau peran perencanaan yang berbeda di tiap tingkatan tersebut. 2.8 Hasil Penelitian Terdahulu Beberapa penelitian yang telah dilakukan dan berhubungan dengan bioekonomi sumberdaya ikan, kebijakan pengelolaan KKL dan pengelolaan pulau-pulau kecil meliputi berbagai topik. Demikian pula yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya ikan secara umum dan dampak kesejahteraan yang ditimbulkannya. Indra (2007) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan model bioekonomi perikanan akibat adanya eksternal shock serta kebijakan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan di Propinsi Aceh yang harmonis, lestari dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat di daerah penelitian. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada kondisi aktual selama periode pengamatan telah terjadi degradasi dan depresiasai sumberdaya ikan pelagis dengan pola yang terus meningkat. Pengelolaan perikanan di Propinsi Aceh perlu mengurangi effort sebesar 0-34,0% di pantai timur dan 0-46,3% di pantai barat. Hasil lainnya adalah adanya interaksi positif antara ekosistem mangrove dengan tingkat produksi perikanan tangkap di daerah penelitian, dimana ekosistem mangrove memberikan kontribusi 27,21% terhadap total produksi perikanan. Estimasi luas mangrove optimal di pantai timur seluas 100.946,70 ha dan pantai barat seluas 13.029,91 ha, sedangkan estimasi jumlah effort optimal di pantai timur 105.950 trip dan pantai barat 74.456 trip. Parwinia (2007) melakukan penelitian untuk pengembangan pemodelan ko-eksistensi pariwisata dan perikanan, dengan melakukan analisis konvergensidivergensi (KODI) di Selat Lembeh, Sulawesi Utara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ko-eksistensi antara pariwisata dan perikanan akan 58 dimungkinkan ketika manfaat yang diperoleh keduanya menguntungkan. Nilai ekonomi tersebut bagaimanapun belum dapat dimanfaatkan secara utuh karena belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam di Selat Lembeh. Penelitian ini juga menghasilkan 4 (empat) tipologi interaksi antara konservasi dan perikanan tergantung pada besaran kapasitas ekonomi dan kapasitas biofisik. Beberapa alternatif kebijakan untuk melindungi pengelolaan kawasan pesisir yang mungkin dapat di lakukan melalui komitmen antara pengelola KKL dan wisata dengan nelayan. Tipologi pengelolaan yang ideal adalah dimana kondisi baik kapasitas ekonomi dan kapasitas biofisik tinggi, sehingga dapat terjadi konvergensi antar wisata dan perikanan. Fauzi dan Anna (2005) melakukan penelitian tentang pemodelan bioekonomi KKL yang dilakukan dengan menggunakan faktor luasan KKL atau sigma (σ) sebagai konstanta yang dimasukkan dalam pemodelan. Dalam penelitian ini belum mempertimbangkan spill over effect dan faktor-faktor ekonomi serta biologi lainnya. Efrizal (2005) melakukan penelitian untuk analisis pengelolaan sumberdaya ikan demersal di pulau-pulau kecil: suatu pendekatan “Converging Dual Track Model (CD-TRAM)”, yang bertujuan untuk menganalisis pola pengelolaan sumberdaya ikan di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau melalui suatu pendekatan pengembangan model. Dilihat dari perspektif model CD- TRAM, pengelolaan sumber daya ikan bisa mengikuti trajektori konvensional, yakni untuk rezim pengelolaan memperlihatkan bahwa biomas terdapat pada kondisi MEY dan terendah pada kondisi open access. Kondisi MEY menghasilkan input (effort) yang jauh lebih kecil dari solusi open access serta MSY. Solusi MEY juga menghasilkan rente ekonomi yang paling tinggi dibandingkan dua rezim pengelolaan yang lain. Model CD-TRAM menunjukkan bahwa ekosistem mangrove memiliki kontribusi sebesar 44,18% terhadap produksi perikanan di Kabupaten Bengkalis, meski relatif kecil, kontribusi ini cukup signifikan dilihat dari kendala sumberdaya pulau-pulau kecil. Haryadi (2004) melakukan penelitian dengan Analisis Sosial Ekonomi Manfaat Kawasan Konservasi Laut di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Secara umum penelitian bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya manfaat sosial 59 ekonomi TNL Kepulauan Seribu bagi masyarakat nelayan, sedang tujuan khususnya memberikan informasi kepada masyarakat yang didukung data empiris bahwa TNL Kepulauan Seribu memang bermanfaat bagi masyarakat setempat yang kemudian menjadi hipotesis dalam penelitian ini yaitu penetapan TNL Kepulauan Seribu pada tahun 1995 oleh pemerintah memang memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat setempat khususnya nelayan. Dalam analisis manfaat KKL, untuk menganalisis manfaat sosial ekonomi keberadaan TNL Kepulauan Seribu, secara konsisten menghasilkan kesimpulan yang sama yaitu adanya manfaat TNL Kepulauan Seribu bagi nelayan, yang berkorelasi positif terhadap hasil pembangunan pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Ola (2004) melakukan penelitian tentang model pengelolaan pulau-pulau kecil dalam rangka pengembangan wilayah kepulauan Wakatobi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sumberdaya mangrove untuk pemukiman penduduk seluas 1 (satu) Ha berdampak pada penurunan biomas kepiting pada lingkungan mangrove sebesar 23,75 kg/tahun, penurunan biomas ikan balanak pada lingkungan lamun sebesar 87,50 kg/tahun dan penurunan biomas ikan kerapu pada lingkungan terumbu karang sebesar 62,45 kg/tahun. Pengelolaan kepulauan Wakatobi sebaiknya diarahkan untuk pengembangan sektor industri lain yang didukung oleh sektor angkutan, komunikasi, perikanan dan sektor lembaga keuangan yang tangguh, serta menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut agar di dapat kesejahteraan masyarakat maupun keberlanjutan pembangunan. Maanema (2003) melakukan penelitian tentang model pemanfaatan pulaupulau kecil (studi kasus di gugus pulau Pari, Kepulauan Seribu). Tujuan penelitiannya antara lain menentukan model pemanfaatan gugus pulau Pari yang sesuai dengan daya dukungnya. Model yang diperoleh dari hasil penelitian bahwa model pariwisata pantai dan model budidaya dapat diterapkan. Susilo (2003) melakukan penelitian tentang keberlanjutan pembangunan pulau-pulau kecil, dengan studi kasus di kelurahan Pulau Panggang dan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Hasil penelitian memfokuskan pada aspek keberlanjutan pembangunan pulau-pulau kecil melalui model SMILE dengan 60 modifikasi RAPFISH. Dalam penelitian ini tidak menganalisis keterkaitan KKL yang ada di wilayah penelitian. Marsaoli (2001) melakukan penelitian tentang model pemanfaatan sumberdaya ikan karang berkelanjutan di kawasan pulau-pulau kecil (studi kasus perikanan lencam/Lethrinus lentjan) sistem tradisional di kawasan terumbu karang kepulauan Guraici Kabupaten Maluku Utara Propinsi Maluku Utara. Evaluasi model pemanfaatan perikanan karang berkelanjutan di dasarkan pada empat model yaitu: (1) model stok berkelanjutan, (2) model pertumbuhan berkelanjutan, (3) model surplus produksi, (4) model bioekonomi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kerusakan terumbu karang di kepulauan Guraici, menurunkan ketersediaan stok ikan lencam sekitar 78% dan penurunan pertumbuhan maksimum berkelanjutan sekitar 58%. Intensitas pemanfaat optimum menurun 27% dari kondisi terumbu karang baik (168 trip/km2) ke kondisi terumbu karang rusak (123 trip/km2) dan hasil MSY menurun 58%. Keuntungan berkelanjutan berkurang sekitar 73% pada kondisi terumbu karang rusak. Beberapa penelitian yang dilakukan di luar wilayah perairan Indonesia, yang dipublikasikan melalui beberapa jurnal ilmiah internasional, sebagaimana yang disebutkan dalam Salm et al. (2000), Rodwell et al. (2001), Sanchirico dan Wilen (2001), Rodwell et al. (2002), Gell dan Robert (2002), Kelly et al. (2002), Halpern (2003), Pomeroy et al. (2004), Cote dan Finney ( 2006), serta beberapa referensi lainnya; menyebutkan bahwa penelitian yang mengarah pada pengembangan KKL berkisar tentang keberhasilan pengembangan KKL secara biologi saja, yang ditunjukkan oleh keberhasilan peningkatan biomas, kelimpahan, produksi secara umum dan penyelamatan ekosistem kritis. Juga keberhasilan secara ekonomi saja yang telah meningkatkan income nelayan, pengembangan metode pengelolaan, management efektif dan pengembangan MPA network. Penelitian yang mengarah pada pemodelan bioekonomi dengan memasukkan parameter spill over effect di KKL, belum dilakukan dengan hasil yang terukur. Demikian juga di KKL Kabupaten Raja Ampat, belum pernah dilakukan penelitian kondisi bioekonomi di wilayah tersebut, apalagi penelitian tentang bioekonomi dengan memasukkan faktor spill over effect.