View/Open - Repository | UNHAS

advertisement

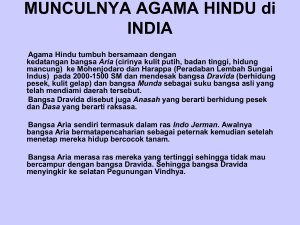

Fenomena-fenomena Budaya India/Hindu di Sulawesi Selatan dan Barat Oleh Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S.U. * ABSTRAK Makalah ini bertujuan menginformasikan fenomena budaya di Sulawesi Selatan dan Barat yang bercitra budaya Hindu/India yang masih dapat disaksikan sampai sekarang. Untuk mengetahui fenomena-fenomena budaya yang dimaksud, dilakukan penelusuran beberapa sumber atau referensi. Dari aspek linguistis diketahui bahwa sistem aksara lontarak (aksara yang digunakan bahasa Bugis dan Makassar) terbentuk melalui pengaruh dari tulisan India walaupun tidak secara langsung. Dari aspek antropologis diketahui bahwa konsep ketuhanan yang dianut di beberapa tempat di Sulawesi Selatan dan Barat, yaitu Dewa Patotoe (Dewa yang yang menentukan nasib), Dewa Seuwae (Dewa yang tunggal), Dewa Turie Ara’na (Dewa yang berkehendak tinggi) mempunyai kemiripan dengan konsep ketuhanan yang terdapat dalam budaya Hindu, yaitu Dewa Brahma (Dewa pencipta), Dewa Wishnu (Dewa pemelihara), Dewa Syiwa (Dewa pembinasa); begitu pula dalam tata cara ritual atau pemujaan kepada sesuatu yang dianggap mempunyai kekuatan yang dapat memenuhi harapan dan menolak bahaya, misalnya menyediakan sesajen (pakrappo dalam bahasa Makassar), asap wangi (pakdupang dalam bahasa Makassar); kepada roh nenek moyang yang harus dihormati, misalnya menyajikan makanan (assurommaca dalam bahasa Makassar); begitu pula pembagian stratifikasi social, misalnya golongan Bangsawan (Karaeng dalam bahasa Makassar), golongan orang biasa/merdeka (Tubarani dalam bahasa Makassar), dan golongan Ata/budak (Pajama/suro/joak dalam bahasa Makassar) mempunyai kemiripan dengan pembagian kasta dalam budaya India/Hindu, yaitu golongan Brahma, golongan Kesatria, golongan Vaisya, dan golongan Sudra. Dari aspek arkeologis diketahui bahwa di Luwu Utara (Sulawesi Selatan) dan Sempaga (Sulawesi Barat) terdapat peninggalan artefak berupa arca perunggu dan keramik yang berisi abu sisa pembakaran mayat. Selain itu, ditemukan guci-guci terbuat dari tanah liat berisi abu sisa pembakaran ketika masyarakat menggali tanah untuk mencari barang antik (saladong dalam bahasa Makassar). KATA KUNCI: fenomena budaya, aksara, dewa, kasta, artefak _______________ *Staf pengajar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin 1 Fenomena-fenomena Budaya India/Hindu di Sulawesi Selatan dan Barat A. Pendahuluan Perpindahan orang atau sekelompok orang dari suatu negara ke negara lain biasa disebut imigrasi, orangnya disebut imigran. Adapun perpindahan orang atau sekelompok orang dari suatu daerah ke daerah (pulau) lain biasa disebut transmigrasi, orangnya disebut transmigran. Terjadinya perpindahan, baik yang berupa imigrasi maupun transmigrasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang dimaksud, yakni terjadinya gejolak politik di tempat asal; tujuan mencari komoditas dagang atau memperluas jaringan perniagaan; tujuan menyebarkan agama (misi agama); ekspansi wilayah kekuasaan; dan gejala alam berupa gempa bumi. Kedatangan orang atau sekelompok orang di suatu tempat, sudah barang tentu, secara eksplisit terbawa pula kebudayaannya. Kebudayaan yang dibawa dapat berwujud sistem budaya (adat isitiadat); sistem sosial (tata cara berperilaku); dan artefak (bendabenda budaya) (Koentjaraningrat, 1990: 186-7; Wiranata, 2002: 103). Para pendatang tersebut, tentu saja, akan bergaul secara luas dan intensif sehingga di antara mereka (pendatang dan penduduk setempat) melakukan kontak budaya (akulturasi) dan asimilasi. Demikian pula kedatangan orang India/Hindu di Nusantara, sudah barang tentu, membawa budayanya. Ada beberapa hipotesis yang dikemukakan para ahli tentang proses masuknya budaya Hindu-Budhha ke Nusantara. Hipotesis I mengungkapkan bahwa kaum Brahmana yang diundang oleh penguasa Indonesia untuk menobatkan raja dan memimpin upacara keagamaan, sekaligus menyebarkan agama dan budaya Hindu di Nusantara; pendapat ini didukung oleh Van Leur. Hipotesis II mengungkapkan bahwa kaum Kesatria yang kalah dalam perang meninggalkan India; di antara mereka ada yang ada sampai ke Indonesia; sekaligus menyebarkan agama dan budaya Hindu; hipotesis ini didukung oleh F.D.K. Bosch. Hipotesis III mengungkapkan bahwa yang berperan dalam penyebaran agama dan budaya Hindu di Nusantara adalah kaum pedagang (Waisya); kaum pedagang ini menjalin hubungan dengan para penguasa dan rakyat sehingga mempermudah terjadinya proses penyebaran; salah seorang pendukung hipotesis ini adalah N.J. Krom. Selanjutnya, Hipotesis IV mengungkapkan bahwa kaum Sudra sebagai orang buangan akibat peperangan mengikuti jejak kaum Waisya meninggalkan India dan ada yang sampai ke Nusantara; kaum inilah memberi andil dalam penyebaran agama dan budaya Hindu di Nusantara; pendukung hipotesis ini adalah Von van Faber. Selain pendapat tersebut, ada teori yang disebut Teori Arus Balik menyatakan bahwa yang menyebarkan agama dan budaya Hindu di Nusantara adalah orang-orang Indonesia sendiri. Banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu dan Budha di India; setelah memperoleh ilmu, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Informasi tentang penyebaran budaya Hindu di Nusantara dapat diketahui melalui prasasti-prasasti di Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi dalam restilestarinilovekorea.blogspot.com/2010/08/prosesmasuk-dan-berkembangnya-pengaruh.html);(www.slideshare.net/hypeerion/teorimasuknya-hindu). Penyebaran agama dan budaya Hindu, khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sampai saat ini belum ditemukan sumber-sumber atau literatur yang dapat memberikan informasi. Sebagai konsekuensi dari ketiadaan sumber yang dapat memberi informasi, maka sampai sekarang belum diketahui siapa yang menyebarkan dan kapan proses penyebarannya mulai terjadi. Namun demikian, banyak fenomena budaya India/Hindu di Sulawesi Selatan atau pun Sulawesi Barat yang ditemukan, baik berupa aksara (bahasa), konsep ketuhanan, tata cara pelaksanaan upacara ritual, penggolongan stratifikasi social, dan benda-benda budaya yang dapat diinterpretasi sebagai pengaruh agama dan budaya Hindu. 2 B. Fenomena-fenomena Budaya India/Hindu di Sulawesi Selatan dan Barat Seperti telah disebutkan pada pendahuluan bahwa banyak fenomena budaya India/Hindu yang dapat disaksikan, baik yang ada di lapangan maupun di perpustakaan. Fenomena-fenomena tersebut diuraikan secara berturut-turut sebagai berikut. 1. Asal usul Aksara Lontarak Sebelum menelusuri asal usul aksara lontarak yang digunakan dalam bahasa Bugis dan bahasa Makassar, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu mengapa dinamai aksara lontarak. Dinamai aksara lontarak karena memang dulu peristiwa-peristiwa ditulis pada daun lontar. Frasa daun lontar sepadan dengan raung = daun dan talak = lontar menjadi rauttalak atau rontalak dalam bahasa Makassar. Kata rontalak mengalami proses metatesis menjadi lontarak (Djirong, 1972: 10; Abidin, 1983:109). Dalam perkembangan selanjutnya, kata lontarak mengandung arti bermacammacam sesuai dengan konteks kalimatnya. Manyambeang (1996: 32) merincinya seperti berikut. (a) Lontarak dapat berarti aksara, seperti dalam kalimat: Appilajariki lontarak. ‘belajar dia lontarak’ (dia belajar huruf lontarak) (b) Lontarak dapat berarti naskah, seperti dalam kalimat: Ciniki ri lontaraka. ‘lihat ia di lontarak’ (lihatlah di lontarak) (c) Lontarak dapat berarti bacaan, seperti dalam kalimat: Iaminne lontarakna I Kukang. ‘inilah buku bacaan I kukang’ (inilah buku bacaan (yang berjudul) I Kukang) (d) Lontarak dapat berarti catatan, seperti dalam kalimat: Boyai ri lontarak bilanga. ‘carilah pada lontara bilang’ (carilah pada catatan harian) Selanjutnya, dari hasil penelusuran pustaka yang tersedia dijumpai beberapa pendapat tentang perkembangan aksara Bugis-Makassar. Pendapat-pendapat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. a). H. Kern (1882) berpendapat bahwa aksara Bugis-Makassar bersumber dari huruf Sanskrit yang disebut Dewanagari. Aksara Dewanagari dapat dilihat sebagai berikut. 3 b) Kridalaksana (1982: xx) menyusun silsilah aksara yang penting, seperti berikut. Berdasarkan silsilah tersebut terlihat bahwa aksara Bugis Makassar bersumber dari aksara Pallawa. Boechari (dalam Kridalaksana, 1982: xxi) menggambarkan aksara Pallawa seperti berikut. c) Hole (1882) menunjukkan bentuk aksara yang dikemukakan oleh Matthes dan Raffles seperti berikut. (1) Bentuk aksara yang dikemukakan Matthes 4 (2) Bentuk yang dikemukakan Raffles Bentuk aksara yang dikemukakan, baik Matthes maupun Raffles biasa juga disebut lontarak kuno. Lontarak kuno tersebut terbagi dua kategori, yaitu ada yang disebut lontarak jangang-jangang dan lontarak bilang-bilang. Bila dibandingkan antara lontarak kuno dengan lontarak baru dapat dikatakan jauh berbeda sehingga perlu dipertanyakan apakah lontarak kuno yang mengalami proses perubahan sehingga menjadi lontarak baru. Mattulada (dalam Manyambeang, 1996: 29) merasa yakin bahwa aksara Bugis Makassar berasal dari aksara Dewanagari yang diperbaharui oleh Daeng Pamatte. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam lontarak Patturioloang ri Tugowaya (naskah sejarah Gowa) seperti yang disinyalir Manyambeang (1996) dan Djirong (1972) yang berbunyi sebagai berikut. … iapa anne karaeng uru apparek rapang bicara, timu-timu ri bunduka. Sabannarakna minne karaenga nikana Daeng Pamatte. Dia sabannarak, dia Tumailalang, iatommi Daeng Pamatte ampareki lontarak Mangkasarak. (… Dialah raja yang mula-mula membuat peraturan, hukum dalam perang. Syahbandar raja inilah yang disebut Daeng Pamatte. Dia syahbandar, dia juga Tumailalang (Menteri Dalam Negeri), dia jugalah Daeng Pamatte yang membuat lontarak). Dalam petikan lontarak di atas terdapat kata ampareki, yang dapat berarti ‘membuat atau menciptakan’, ‘menjadikan atau menyederhanakan’. Jadi, apabila kata ampareki diartikan membuat/menciptakan, dapatlah diasumsikan bahwa aksara BugisMakassar kuno dibuat oleh Daeng Pamatte. Penyebutan Daeng Pamatte (sapaan dalam bahasa Makassar) ada kemungkinan panggilan atau sapaan terhadap Matthes. Selanjutnya, jika kata ampareki diartikan ‘menyederhanakan/memodifikasi’, dapat diasumsikan bahwa Daeng Pamatte menyederhanakan atau memodifikasi dari aksara yang sudah ada sebelumnya (aksara Dewanagari/Pallawa). Selanjutnya, bila diperhatikan sistem tulisan lontarak, Pallawa, Kawi, Bali, Batak, Kerinci, dan Lampung dapat dikatakan seasal dari system tulisan India. Aksara-aksara tersebut mempunyai tipologis yang sama, yaitu jenis aksara abugida. Ciri khas utama yang dimiliki oleh aksara jenis abugida adalah setiap abjad ditambah dengan grafem vocal <a> (Choe Tae Young, 2011: 91). Selain itu, semua variasi dan lingkungan pelambangan bunyi dalam abjad-abjadnya hampir sama. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat dikatakan bahwa system aksara lontarak merupakan turunan tidak langsung dari aksara India/Pallawa, tetapi melalui pengaruh aksara-aksara di Sumatera (Kumar dan Mcglynn dalam Cho Tae Young, 2011: 90). 5 2. Konsep Ketuhanan Konsep ketuhanan dalam budaya Hindu terdapat dua aliran yang sangat berlainan, yaitu aliran keesaan dan aliran perbilangan (Wajdi dalam Shalaby, 1998: 25). Aliran keesaan dapat disepadankan dengan konsep monoteisme; dan aliran perbilangan dapat disejajarkan dengan konsep politeisme. Dikatakan aliran perbilangan atau politeisme karena memuja banyak Dewa. Mereka mempercayai banyak dewa, namun di tengah-tengah perbilangan mereka konsisten kepada pengesaan Tuhan. Apabila mereka menyeru, memuji salah satu dari tuhan-tuhan atau meghadiahkan kepadanya sesuatu korban, mereka menghadapinya dengan seluruh perasaan dan pikiran hingga hilang dari pandangan mereka gambaran tuhan-tuhan dan dewa-dewa yang lain sehingga tuhan itu sajalah yang menjadi tuhan mereka. Mereka menamainya dengan segala nama yang baik, melabeli dengan sifat-sifat yang sempurna; dan mereka berbicara dengannya sebagai tuhan segala tuhan dan dewa dengan penuh hormat dan takzim. Selanjutnya, Wajdi (dalam Shalaby (1998: 27) menjelaskan bahwa pada kira-kira abad ke-9 SM terjadi evolusi pemikiran dalam agama Hindu. Hasil evolusi pemikiran tersebut menunjukkan sampainya mereka ke tingkat pengesaan. Mereka mengumpulkan tuhan-tuhan di dalam satu tuhan saja dan memutuskan bahwa dia itulah yang mengeluarkan alam dari zatnya sendiri, dan dialah yang memeliharanya hingga membinasakan dan mengembalikannya semua kepadanya. Mereka menamakan tuhan ini dengan tiga nama, yaitu Brahma (dia sebagai pencipta); Wishnu (dia sebagai pemelihara); dan Syiwa (dia sebagai pembinasa). Konsep ini dinamakan ketigaan dalam kesatuan dan kesatuan dalam ketigaan. Artinya, tuhan yang satu lahir dengan tiga rupa mengikut tugas-tugasnya, yaitu mencipta, memelihara, dan membinasakan, tetapi sebenarnya dia adalah satu. Siapa yang menyembah salah satu dari yang tiga, maka seolah-olah dia menyembah mereka semua atau menyembah yang tunggal maha tinggi. Konsep ketigaan yang telah dijelaskan di atas merupakan hasil evolusi pemikiran sehingga tidak disebutkan dalam Weda. Tuhan-tuhan yang disebut dalam Weda banyak bilangannya, tetapi semuanya berpadu di dalam tiga tuhan yang terkemuka, yaitu Varuna di langit; Indra di udara; dan Agni di bumi (lihat juga Lestarini dalam restilestarinilovekorea.blogspot.com/2010/08). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep ketuhanan dalam agama/budaya Hindu adalah Henoteisme. Yang dimaksud dengan henoteisme adalah keyakinan kepada satu tuhan tanpa mengingkari adanya dewa lain dan makhluk halus (Tim, 2003: 914). Selanjutnya, Konsep ketuhanan henoteisme dijumpai juga dalam budaya Sulawesi Selatan. Sistem kepercayaan orang Bugis-Makassar pada zaman pra-Islam, sebenarnya sudah menganut suatu kepercayaan kepada satu dewa yang tunggal dengan penyebutan beberapa nama seperti Patoto-e (= Dia yang menentukan nasib), Dewata Seuwa-e (Dewa yang tunggal), dan Turi-e Ara’na (Dewa yang berkehendak tinggi/mencipta) (Mattulada, 1990: 271). Konsep ketuhanan seperti itu terdapat dalam ajaran Attorioloang dan Tolotang. Selanjutnya, ajaran Attorioloang dan Tolotang mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa yang disebut Patoto-e (Tuhan yang menentukan nasib atas segala sesuatunya) atau Puang Mappancaji-e (bahasa Bugis) artinya Tuhan Yang Maha Menciptakan segala sesuatunya (Latief dalam Bandung, 2009: 76). Dalam masyarakat Makassar disebut Karaeng Mappajaria (Tuhan Yang Maha Pencipta) atau dikenal juga dengan sebutan Karaeng Loe (Tuhan Yang Mahabesar). Perlu ditambahkan bahwa khususnya ajaran Tolotang yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang memilih menjadi penganut agama Hindu ketika Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan melakukan verifikasi agama-agama di Sulawesi Selatan. 6 Selain mempercayai adanya Tuhan Patoto-e atau Puang Mappancaji-e, mereka juga mempercayai adanya Tuhan-tuhan lain sebagai pembantunya. Tuhan-tuhan dalam ajaran Attorioloang dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu (1) Dewa yang berada di langit yang disebut Dewata Bittarae; (2) Dewa yang berada di bumi yang disebut Dewata Malinoe; (3) Dewa yang berada di bawah air yang disebut Dewa Uwae. Selain fenomena budaya di atas, dijumpai konsep henoteisme pada komunitas nelayan Makassar di Galesong, Kab. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka meyakini Tuhan Yang Mahakuasa dan Maha Pencipta segala yang ada di alam semesta ini adalah Allah Subuhanahu Wataala. Akan tetapi, pada sisi lain mereka juga mempercayai bahwa segala sesuatu, khususnya berkaitan dengan lingkungan sekitar laut mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup (dinamisme). Dengan kata lain, dalam menjalankan aktivitas kenelayanannya, mereka masih meyakini adanya kekuatan yang dapat memengaruhi usahanya selain Tuhan (Maknun, 2005: 81). Tenaga atau kekuatan yang ada pada setiap aspek lingkungan laut disebut pajaga (bahasa Makassar), misalnya pajaga jekne (penjaga air), pajaga anging (penjaga angin), pajaga biseang (penjaga perahu) Begitu pula masih ada sekelompok orang yang mempercayai ruh-ruh nenek moyang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep ketuhanan masyarakat Sulawesi Selatan mempunyai kesamaan dengan konsep ketuhanan dalam agama/budaya Hindu, yaitu henoteisme. 3. Upacara Ritual Seperti telah disebutkan di atas bahwa masih terdapat beberapa kelompok masyarakat di Sulawesi Selatan dan Barat mempercayai adanya dewa-dewa atau ruhruh yang memenuhi alam sekeliling, tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, mereka selalu waspada dan menjaga hubungan baik dengan tuhan atau yang dianggap tuhan agar harapannya selalu dikabulkan dan dihindarkan dari segala bahaya yang mungkin akan terjadi. Penganut ajaran Attorioloang atau pun Tolotang meyakini bahwa pelbagai dewa di langit dan salah satunya adalah dewa angin yang disebut Sangiang Pajung. Dewa ini senantiasa tidak marah dan tetap bermurah hati terhadap kehidupan manusia. Agar dewa tetap lembut hati, mesti dilakukan upacara ritual untuk memberikan sesajian. Upacara ritual untuk memberikan sesajian biasa disebut mappenre sokko patanrupa artinya menyajikan nasi ketan empat warna, yaitu merah, putih, kuning, dan hitam. Sesajian ini ditempatkan di suatu tempat yang disebut balasuji, kemudian sesajian ini dinaikkan ke rakkeang ‘loteng rumah’. Selain itu, ada lagi upacara ritual yang dinamakan mappanok inanre artinya menurunkan sesajian ke air untuk menghormati dewa air yang disebut Dewa Uwae. Acara ritual dalam ajaran Tolotang dilakukan dengan perantaraan seseorang yang dianggap keturunan dewa yang disebut Uwa (Bandung, 2009: 78). Selanjutnya, masyarakat nelayan Makassar di Galesong juga selalu melakukan acara ritual, baik menjelang turun ke laut maupun pada saat berada di tengah laut. Sebelum turun ke laut, mereka melakukan upacara ritual di rumah yang disebut songkabala (bermohon terhindar dari marabahaya). Sesajiannya terdiri dari kaddominnyak (nasi ketan yang diproses dengan santan kelapa), dupa, lilin. Ketika berada di laut, mereka memberikan sesajian kepada penjaga Pulau Sanrobengi, penjaga angin, penjaga laut/air, penjaga ikan, penjaga perahu, penjaga pasir. Upacara ritual ini dilakukan dengan tujuan agar para penjaga sudi kiranya memberikan rezeki yang banyak kepada para nelayan. 7 Mereka berpandangan bahwa memang Tuhan Yang Maha Pencipta, tetapi yang membagi-bagi rezeki itu adalah para penjaga. Sesajian yang diberikan kepada para penjaga/dewa disebut pakrappo (bahasa Makassar). Pakrappo ini terdiri dari telur ayam dan daun sirih. Selain itu, ada lagi kelompok masyarakat yang selalu melakukan upacara ritual appalili artinya mengarak/mengelilingi. Dalam acara ritual ini dilakukan penyembelihan binatang berupa kerbau atau kambing sebagai persembahan kepada ruh nenek moyang. Sebelum disembelih, binatang itu terlebih dahulu diarak mengelilingi rumah, tempat ruh nenek moyang bersemayam. Adapun rangkaian upacara ritual tersebut, yaitu orang yang dituakan berpakaian adat, diiringi bunyi gendang, asap wangi/dupa, nasi ketan, lilin, dan memercikkan darah hewan ke tempat bersemayam ruh nenek moyang. Dengan demikian, pola tingkah laku masyarakat atau fenomena budaya seperti itu dapat dikatakan bahwa mempunyai citra budaya Hindu. Dikatakan demikian karena acara ritual dengan memberikan sesajian kepada dewa dan ruh nenek moyang menjadi keyakinan dalam agama/budaya Hindu. 4. Stratifikasi Sosial Friedericy (dalam Mattulada, 1990: 269) menggambarkan stratifikasi sosial lama Bugis Makassar berdasarkan buku kesusasteraan asli La Galigo. Menurutnya terdapat tiga lapisan pokok, yaitu (1) Anakarung (anak Karaeng dalam bahasa Makassar) adalah lapisan kaum kerabat raja-raja; (2) Tumaradeka/Biasa ialah lapisan orang merdeka yang merupakan sebagian besar dari rakyat Sulawesi Selatan; (3) Ata adalah lapisan orang budak, orang yang dipekerjakan karena tidak dapat membayar hutang. Sesudah kedatangan kolonial Belanda dan Islam di wilayah Sulawesi Selatan, stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat sudah hilang, terutama lapisan ketiga. Secara struktural golongan Ata memang sudah tidak dikenal lagi pada zaman sekarang, namun secara fungsional masih didapati, baik di desa maupun di kota dengan isitlah pembantu rumah tangga (dalam bahasa Makassar disebut pajama ‘pekerja’), misalnya pajama tana ‘pekerja sawah’, pajama sassa ‘pekerja mencuci/tukang cuci’, pajama batu ‘pekerja batu/buruh bangunan’. Seperti dikatakan di atas bahwa pembagian pelapisan masyarakat Bugis Makassar bersumber dari kesusasteraan La Galigo. Sure La Galigo disusun jauh sebelum kedatangan Islam di Sulawesi Selatan sehingga biasa disebut zaman Hindu atau zaman pra-Islam. Selanjutnya, dalam budaya Hindu dikenal kaum Brahmana (anggota masyarakat yang gemar dengan ilmu pengetahuan, termasuk para pendeta) dalam masyarakat Makassar dikenal sebutan Tupanrita. Kaum Kesatria adalah kaum yang kegemarannya pemerintahan, kekuasaan, dan peperangan; dalam masyarakat Makassar dikenal istilah Tubarani. Kaum Waisya adalah orang-orang yang gemar akan harta benda, golongan pedagang, dan petani. Kaum Sudra adalah orang-orang yang hanya mengandalkan otot semata, tidak memiliki keterampilan apa pun; dalam masyarakat Makassar dikenal isitilah pajama kasarak ‘pekerja kasar’. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa fenomena budaya, khususnya berkaitan dengan stratifikasi sosial dianggap bernuansa budaya Hindu. Adanya nuansa budaya Hindu tersebut bukan pengaruh langsung, melainkan melalui susastra atau Sure La Galigo. 8 5. Peninggalan Artefak Diperoleh informasi melalui (restiletarinilovekorea.blogspot.com/2010/08/prosesmasuk-dan berkembangnya-pengaruh.html) bahwa selain pendapat yang telah disebutkan terlebih dahulu (hipotesis I-IV), ada teori yang disebut Teori Arus Balik. Para ahli menduga banyak pemuda di wilayah Indonesia yang belajar agama Hindu dan Buddha di India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Dengan demikian, para ahli cenderung berpendapat bahwa masuknya budaya Hindu ke Indonesia dibawa dan disebarluaskan oleh orang-orang Indonesia sendiri. Sebagai bukti arkeologis disebutkan, adanya penemuan arca perunggu Buddha di daerah Sempaga (Mamuju, Sulawesi Barat). Selain itu, Budianto (dalam Fadillah dan Sumantri (Ed.), 2000: 111) dijelaskan bahwa terdapat makam orang Jawa di Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, masyarakat di sana menyebutnya Tampung Jawa. Dalam penggalian arkeologis tersebut ditemukan fragmen keramik, gerabah, logam, tulang, kerang, manikmanik, alat batu, dan tanah liat bakar. Dengan ditemukannya bukti arkelogis tersebut menunjukkan adanya hubungan Kedatuan Luwu dengan Kerajaan luar. Berdasarkan penemuan susunan batu batanya, diperkirakan mendapat pengaruh dari Majapahit. Namun, dikatakan masih memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Pada tahun 1970 sampai dengan 1980-an terjadi penggalian secara illegal di kalangan masyarakat karena tergiur oleh nilai tinggi barang antik (dalam bahasa Makassar disebut saladong). Dalam penggalian tersebut digunakan alat yang terbuat dari besi bulat (tongkat besi) berukuran kira-kira 8-10 mm dengan panjang kurang lebih dua meter; alat tersebut dalam bahasa Makassar pa’ucuk ‘pencucuk’. Salah satu ciri lokasi, tempat kemungkinan adanya peninggalan barang-barang kuno antara lain terdapat pohon besar yang sudah berumur. Ketika ciri itu ditemukan di suatu tempat, mulailah dilakukan penusukan ke dalam tanah dengan tongkat besi. Jika alat tusuk (tongkat besi) tersebut terbentur suatu benda yang diperkirakan barang kuno, mulailah dilakukan penggalian. Namun, hasil penggalian kadang-kadang hanya berupa guci yang terbuat dari tanah liat. Guci tersebut pada umumnya berisi abu yang menunjukkan seperti sisa pembakaran mayat. Masyarakat menamainya sisa peninggalan budaya Hindu. Dengan adanya bukti arkelogis ditemukan di beberapa tempat di Sulawesi Selatan dan Barat, seperti yang dijelaskan di atas, menunjukan adanya citra atau nuansa budaya Hindu dalam fenomena budaya Sulawesi Selatan dan Barat. Dengan kata lain, fenomenafenomena budaya Sulawesi Selatan dan Barat mendapat pengaruh dari budaya Hindu. Namun demikian, sudah barang tentu, fenomena budaya Sulawesi Selatan dan Barat yang bercitra budaya Hindu masih perlu investigasi yang lebih lanjut dan mendalam. C. Penutup Pada bagian ini diberikan beberapa catatan sebagai kesimpulan dan saran. Keduanya secara berturut-turut dipaparkan sebagai berikut. 1. Kesimpulan Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang adanya citra atau nuansa budaya Hindu dalam beberapa aspek budaya di Sulawesi Selatan dan Barat seperti berikut. a. Sistem aksara yang digunakan dalam bahasa Bugis dan bahasa Makassar, yang disebut aksara lontarak merupakan turunan dari aksara Pallawa melalui aksara-aksara di Sumatera. Sistem abjad aksara lontarak mengikuti system abjad, misalnya bahasa 9 Batak, yaitu ka, ga, nga. Selain itu, aksara lontarak secara tipologi setipe dengan aksara Pallawa, Kawi, Batak, kerinci, dan Lampaung, yaitu termasuk jenis aksara abugida. b. Konsep ketuhanan yang disebut paham henoteisme dalam budaya Hindu dapat juga dijumpai dalam kepercayaan Attoriolong dan Tolotang. Mereka mempercayai Tuhan Yang Maha Tunggal dan Maha Pencipta. Akan tetapi, mereka menyembah juga dewadewa yang bersemayan di alam sekitar serta memuja ruh nenek moyang. c. Citra atau nuansa stratifikasi sosial dalam budaya Hindu dapat pula dijumpai dalam stratifikasi social lama dalam masyarakat Sulawesi Selatan. d. Penemuan arkeologis berupa arca perunggu di Sempaga (Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat), susunan batu bata di Makam Tampung Jawa (Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan), guci yang berisi abu sisa pembakaran mayat. Bukti arkeologis ini menunjukkan bahwa jauh sebelum Islam masuk ke Sulawesi Selatan, kelompok masyarakat, terutama Kedatuan Luwu pernah menjaling hubungan dengan kerajaan luar, sebagaimana tercantum dalam Negarakertagama (1365 M). 2. Saran-saran Dari hasil penelusuran berbagai sumber atau referensi didapati masih terdapat perbedaan pandangan di antara para ahli tentang asal usul aksara lontarak. Ada yang berpendapat bahwa aksara lontarak terbentuk dari falsafah orang Bugis-Makassar sendiri, yaitu Sulapak Appak (segi empat), yang lainnya berpendapat dibuat oleh Daeng Pamatte, dan lainnya lagi berpendapat terbentuk dari aksara Pallawa melalui aksara dari Sumatera. Para peneliti arkeologi yang selama ini melakukan investigasi di beberapa tempat di Sulawesi Selatan dan Barat dan berhasil menemukan bukti-bukti arkelogis, tetapi mereka masih menhgambil kesimpulan spekulasi tentang proses kedatangan budaya Hindu di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, melalui forum yang terhormat ini, dalam hal ini, GLOBAL ASSOCIATION OF INDO-ASEAN STUDIES dan HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES KOREA agar dapat melakukan penelitian dengan bekerja sama dengan Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin dalam rangka menjawab secara akademis permasalahan tersebut. 10 DAFTAR PUSTAKA Bachtiar, H.W; Mattulada; Soebadio H 1987 Budaya dan Manusia Indonesia. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya. Bandung, A.B. Takko 2009 Cho Tae Young 2011 “Agama Tolotang di Tanah Bugis: Kajian Sistem Kepercayaan, Ritual dan Ajarannya”. Makassar: Pusat Kajian Multikultural dan Pengembangan Regional PKP Unhas. “Aksara Serang sebagai Wadah Pembinaan Tamadun Islam di Sulawesi Selatan: Kajian Gramatologi. Disertasi Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Djirong, Daeng Ngewa 1972 Fonemik bahasa Makassar. Ujung Pandang: Lembaga Bahasa Nasional Cabang III Ujung Pandang. Gelb, I.J. 1952 Hall, D.G.E. 1977 Hakim, Budianto 2000 Idaikkadar, N.M. 1979 Koentjaraningrat 1990 A Study of Writing: The Foundation of Gramatology. Chicago: The university of Chicago Press. A History of South-East Asia. Hongkong: The Continental Printing, Ltd. “Fragmen Bata di Tampung Jawa, Malangke: Jejak Gilde Majapahit di Ibukota Luwu”. Dalam Fadillah dan Sumantri (Ed.), Kedatuan Luwu: Perspektif Arkeologi, Sejarah, dan Atropologi. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin Kerja Sama dengan Institut Etnografi Indonesia. Latar Belakang Kebudayaan Hindu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta. Kridalaksana, Harimurti 1982 Kamus Linguistik. Jakarta: Gramedia. Lestarini, Resti 2010 “Proses Masuk dan Berkembangnya Pengaruh HinduBuddha di Indonesia”. Resti lestarini love korea. blogspot.com/2010/08 11 Maknun, Tadjuddin 2010 Mattulada 1981 Mattulada 1991 Musa, Hasyim Haji 1999 Museum Pusat 1976 Sedyawati, Edi 2010 Shalaby, Ahmad 1998 Sujarwa 2005 Wiranata, I Gede A.B. 2002 “Lontarak: Arti, Asa Usul dan Nilai Budaya yang Dikandungnya”. Dalam Kennedi Nurham (Ed.) Industri Budaya dan Budaya Industri. Jakarta: Kemenbudpar RI. “Kebudayaan Bugis Makassar. Dalam Koentjaraningrat (Ed.) Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan. Menyusuri Jejak Kehadira.n Makassar dalam Sejarah. Makassar: Hasanuddin University Press. Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka. “Mengenal Aneka Ragam Tulisan Daerah di Indonesia”. Jakarta: Direktorat Museum, Ditjen Kebudayaan P dan K. Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Sejarah.Jakarta: Raja Grafindo Persada. Seni, dan Perbandingan Agama-agama Besar di India: Hindu, Jaina, dan Buddha. Jakarta: Bumi Aksara. Manusia dan Fenomena Budaya: Menuju Perspektif Moralitas Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Antropologi Budaya. Bandung: Citra Aditya Bakti. Www.slideshare.net/hyperion/teori-masuknya-hindu 12