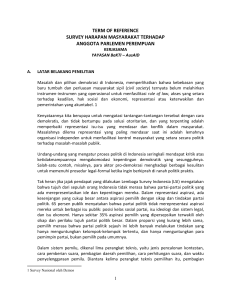

prospek pemerintahan hasil pilkada 2015

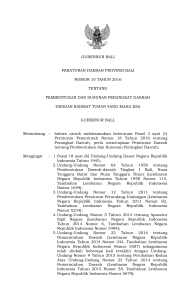

advertisement