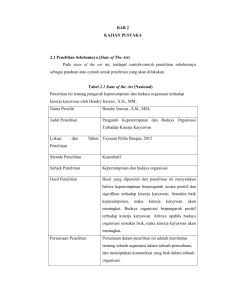

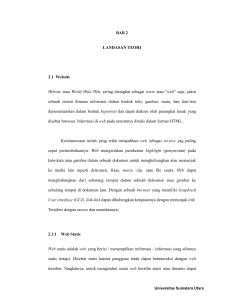

BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Perspektif

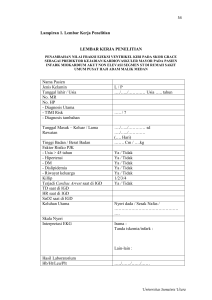

advertisement

BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Perspektif / Paradigma Kajian Paradigma (paradigm) dapat didefinisikan bermacam-macam sesuai dengan sudut pandang setiap orang. Ada yang menyatakan bahwa paradigma merupakan suatu citra yang fundamental dari pokok permasalahan suatu ilmu. Paradigma menggariskan apa yang seharusnya dipelajari, pernyataan-pernyataan apa yang seharusnya dikemukakan dan kaidah-kaidah apa yang seharusnya diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperolehnya. Dengan demikian paradigma adalah ibarat sebuah jendela tempat orang mengamati dunia luar, tempat orang bertolak menjelajahi dunia dengan wawasannya (world-view). Namun, secara umum paradigma dapat diartikan sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak di kehidupan sehari-hari (Salim, 2001: 33). Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma atau dalam bidang keilmuan sering disebut sebagai perspektif atau terkadang disebut mazhab pemikiran (school of thought). Paradigma menunjukkan pada peneliti apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada peneliti apa yang harus dilakukan tanpa perlu pertimbangan yang panjang. Banyak paradigma yang berkembang dalam ilmu sosial dan masing-masing paradigma tersebut berbeda, namun bukan berarti paradigma yang satu benar dan lainnya keliru. Sebelum menentukan paradigma yang akan dipakai dalam sebuah penelitian, harus diterapkan terlebih dahulu kriterianya. Misalnya seorang peneliti memakai teori agung psikologi humanistik dari Carl Rogers tetapi metode yang digunakan ternyata bersifat kuantitatif dengan menggunakan statistik inferensial. Pendekatan humanistik menuntut metode penelitian yang bersifat kualitatif (fenomenologis). Dalam meneliti sutau fenomena, peneliti menggunakan suatu paradigma yang dianggap akurat dalam menjelaskan fenomena yang diteliti (Mulyana, 2001: 8-13). Universitas Sumatera Utara Paradigma penelitian kualitatif adalah model penelitian ilmiah yang meneliti kualitas-kualitas objek penelitian seperti misalnya; nilai, makna, emosi manusia, penghayatan religius, keindahan suatu karya seni, persitiwa sejarah, simbol-simbol atau artefak tertentu. Penelitian kualitatif menghindari metode matematis karena yang diukur adalah nilai (value) yang muncul dari objek penelitian yang bersifat khusus, khas, unik bahkan sangat spesifik dan selalu mengandung makna. Paradigma sangat penting perannya dalam memengaruhi teori, analisis, maupun tindakan peneliti. Paradigma tersebut menjelaskan asumsiasumsinya yang spesifik mengenai bagaimana penelitian harus dilakukan dalam bidang yang bersangkutan. Menurut Thomas Khun (dalam Mulyana, 2001: 10) menyatakan bahwa paradigma menentukan apa yang tidak kita pilih, tidak ingin kita lihat, dan tidak ingin diketahui. Paradigma yang digunakan seorang peneliti secara otomatis akan mempengaruhi persepi dan tindak komunikasi seseorang. 2.1.1 Paradigma Interpretif Interpretif memandang ilmu sosial sebagai analisis sistem terhadap “socially meaningful action” melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial dalam setting kehidupan sehari-hari yang wajar atau alamiah, agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka (Salim, 2001: 42). Paradigma ini muncul karena ketidakpuasan terhadap teori post-positivis. Positivis dianggap terlalu umum, terlalu mekanis, dan tidak mampu menangkap keruwetan, nuansa dan kompleksitas dari interaksi manusia. Interpretif mencari sebuah pemahaman bagaimana kita membentuk dunia pemaknaan melalui dunia interaksi dan bagaimana kita berperilaku terhadap dunia yang kita bentuk. Dalam pencarian jenis pemahaman, interpretif mendekati dunia dan pengetahuan dengan cara yang sangat berbeda dengan cara teori post-positivis (Ardianto dan Q-Anees, 2007: 124). Paradigma interpretif mengkaji interpretasi terhadap aktivitas-aktivitas simbolik dari pelaku sosial (social actors). Paradigma ini digunakan untuk melakukan interpretasi dan memahami alasan-alasan dari para pelaku terhadap Universitas Sumatera Utara tindakan sosial yang mereka lakukan, yaitu cara-cara dari para pelaku untuk mengkonstruksikan kehidupan mereka dan makna yang mereka berikan kepada kehidupan tersebut. Tindakan sosial tidak dapat diamati, tetapi lebih diarahkan pada pemaknaan subjektif terhadap tindakan sosial tersebut (Rahardjo, 2005: 9394). Menurut Alfred Schutz (dalam Soemaryono, 1999: 23), manusia secara terus-menerus menciptakan realitas sosial mereka dalam rangka berinteraksi dengan yang lain. Tujuan pendekatan interpretif tidak lain adalah menganalisis realita sosial semacam ini dan bagaimana realita sosial itu terbentuk. Untuk memahami sebuah lingkungan sosial yang spesifik, peneliti harus menyelami pengalaman subjektif para pelakunya. Penelitian interpretif tidak menempatkan objektivitas sebagai hal terpenting, tetapi mengakui bahwa demi memperoleh pemahaman mendalam, maka subjektivitas para pelaku harus digali sedalam mungkin. Hal ini memungkinkan terjadinya trade off antara objektivitas dan kedalaman temuan penelitian. Pendekatan interpretif mengajak untuk menggunakan logika reflektif di samping logika induktif dan deduktif serta logika materil dan logika probabilistik. Pendekatan interpretif tidak ingin menampilkan teori dan konsep yang bersifat normatif atau imperatif, tetapi mengangkat makna etika dalam berteori dan berkonsep. Pandangan-pandangan interpretif berpijak pada asumsi bahwa gambaran realitas sosial kaum empiris menghilangkan sesuatu yang sangat penting, yaitu makna-makna umum serta intersubjektif, yakni cara-cara mewujudkan tindakan dalam masyarakat yang diekspresikan dalam bahasa dan deskripsi-deskripsi yang membentuk institusi dan praktik. Oleh karena itu, kalangan konstruktivis dan interpretivis secara umum memfokuskan diri pada proses-proses yang menciptakan, menegosiasikan, mempertahankan dan memodifikasi makna-makna tersebut dalam sebuah konteks spesifik tindakan manusia. Sarana-sarana atau proses-proses yang mengantarkan peneliti kepada interpretasi tindakan manusia (sekaligus akhir atau tujuan proses-proses tersebut) inilah yang disebut pemahaman (Bryman, 2008: 16). Universitas Sumatera Utara 2.2 Kajian Pustaka 2.2.1 Komunikasi Antar Budaya Berbicara mengenai komunikasi antarbudaya tidak dapat dielakkan dari pengertian kebudayaan (budaya). Kata “kebudayaan” berasal dari bahasa sanskerta buddhayah, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian ke-budayaan dapat diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Menurut ilmu antropologi kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Hal ini berarti bahwa seluruh tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah kebudayaan karena sangat sedikit tindakan manusia yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar. Bagaimana manusia makan, minum, berjalan, berinteraksi dengan manusia lainnya itu semua berpengaruh pada budaya individu itu sendiri. Ada sarjana lain yang mengartikan kebudayaan sebagai hasil dari cipta, karsa, dan rasa (Koentjaraningrat, 2002: 180-181). Komunikasi dan kebudayaan seperti sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Edward T. Hall (dalam Liliweri, 2004: 21) mengatakan “komunikasi adalah kebudayaan dan kebudayaan adalah komunikasi.” Dalam kebudayaan ada sistem dan dinamika yang mengatur tata cara pertukaran simbol-simbol komunikasi, dan juga hanya dengan komunikasi maka pertukaran simbol-simbol dapat dilakukan, dan kebudayaan hanya akan eksis jika ada komunikasi. William menekankan bahwa studi komunikasi antarbudaya dapat diartikan sebagai studi yang menekankan pada efek kebudayaan terhadap komunikasi. Definisi komunikasi antarbudaya menurut para pakar : 1. Andrea L. Rich dan Dennis M. Ogawa dalam buku Larry A. Samovar dan Richard E. Porter Intercultural Communication, A Reader – komunikasi antarbudaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda kebudayaan, misalnya antar suku bangsa, antar etnik dan ras, antar kelas sosial. 2. Samovar dan Porter juga mengatakan bahwa komunikasi antarbudaya terjadi di antara produser pesan dan penerima pesan yang latar belakang kebudayaannya berbeda. 3. Charley H. Dood mengatakan bahwa komunikasi antarbudaya meliputi komunikasi yang melibatkan peserta komunikasi yang melibatkan peserta komunikasi yang mewakili pribadi, antarpribadi, dan kelompok dengan Universitas Sumatera Utara tekanan pada perbedaan latar belakang kebudayaan yang mempengaruhi perilaku komunikasi para peserta. 4. Intercultural Communication yang disingkat “ICC” mengartikan komunikasi antarbudaya merupakan interaksi antarpribadi antara seseorang anggota dengan kelompok yang berbeda kebudayan. 5. Guo-Ming Chen dan William J. Starosta mengatakan bahwa komunikasi antarbudaya adalah proses negosiasi atau pertukaran sistem simbolik yang membimbing perilaku manusia dan membatasi mereka dalam menjalankan fungsinya sebagai kelompok (Liliweri, 2004: 10-11). Pengertian-pengertian komunikasi antarbudaya tersebut membenarkan sebuah hipotesis proses komunikasi antarbudaya, bahwa semakin besar derajat perbedaan antarbudaya maka semakin besar pula kita kehilangan peluang untuk merumuskan suatu tingkat kepastian sebuah komunikasi yang efektif. Ketika kita berkomunikasi dengan seseorang yang berbeda budaya, maka kita memiliki perbedaan dalam sejumlah hal, misalnya derajat pengetahuan, derajat ambiguitas, kebingungan, bahkan nampak tidak bersahabat. Perilaku komunikasi manusia bergantung pada budaya dimana ia dibesarkan (Liliweri, 2004: 12). Menurut Kim, asumsi yang mendasari batasan tentang komunikasi antarbudaya adalah bahwa individu-invidu yang memiliki budaya yang sama pada umumnya berbagi kesamaan-kesamaan atau homogenitas dalam keseluruhan latar belakang pengalaman mereka daripada orang yang berasal dari budaya yang berbeda. Perbedaan-perbedaan kultural bersama dengan perbedaan lain dalam diri orang (seperti kepribadian individu, umur dan penampilan fisik) memberi kontribusi kepada sifat problematik yang melekat dalam proses komunikasi antarmanusia. Studi ini juga memberi penekanan kepada perbedaan-perbedaan kultural yang sesungguhnya maupun perbedaan-perbedaan kultural yang dipersepsikan antara pihak-pihak yang berkomunikasi, maka komunikasi antarbudaya menjadi sebuah perluasan bagi studi komunikasi antarpribadi, komunikasi organisasi dan kawasan-kawasan studi komunikasi antarmanusia lainnya. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka komunikasi antarbudaya merujuk pada fenomena komunikasi di mana para partisipan yang berbeda latar belakang kultural menjalin kontak satu sama lain secara langsung maupun tidak langsung. Ketika komunikasi antarbudaya mempersyaratkan dan berkaitan dengan kesamaan dan perbedaan kultural antara pihak-pihak yang terlibat, maka karakteristik Universitas Sumatera Utara kultural dari partisipan bukan merupakan fokus studi. Titik perhatian dari komunikasi antarbudaya adalah proses komunikasi antara individu dengan individu dan kelompok dengan kelompok (Rahardjo, 2005: 53-54). Komunikasi antarbudaya lebih menekankan aspek utama yakni antarpribadi di antara komunikator dan komunikan yang kebudayaannya berbeda. Jika kita berbicara tentang komunikasi antarpribadi, maka yang dimaksud adalah dua atau lebih orang terlibat dalam komunikasi verbal atau non verbal secara langsung. Apabila kita menambahkan dimensi perbedaan kebudayaan ke dalamnya, maka kita berbicara tentang komunikasi antarbudaya. Maka seringkali dikatakan bahwa komunikasi antarbudaya merupakan komunikasi antarpribadi dengan perhatian khusus pada faktor-faktor kebudayaan yang mempengaruhinya. Dalam keadaan demikian, kita dihadapkan dengan masalah-masalah yang ada dalam situasi di mana suatu pesan disandi dalam suatu budaya dan harus disandi balik dalam budaya lain. Komunikasi antarbudaya terjadi apabila pemberi dan penerima pesan berasal dari budaya yang berbeda. Budaya mempengaruhi orang yang berkomunikasi. Budaya bertanggung jawab atas seluruh perbendaharaan perilaku komunikatif dan makna yang dimiliki oleh setiap orang. Konsekuensinya, perbendaharaan-perbendaharaan yang dimiliki dua orang yang berbeda yang dapat menimbulkan berbagai macam kesulitan (Mulyana dan Rakhmat, 2005: 19). Tujuan komunikasi antarbudaya adalah mengurangi ketidakpastian tentang orang lain. Gudykunst dan Kim (dalam Liliweri, 2004: 19) menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak saling mengenal selalu berusaha mengurangi tingkat ketidakpastian melalui peramalan yang tepat atas relasi antrapribadi. Usaha untuk mengurangi tingkat ketidakpastian itu dapat dilakukan melalui tiga tahap reaksi, yaitu: 1. Pra-kontak atau tahap pembentukan kesan melalui simbol verbal maupun non verbal (apakah komunikan suka berkomunikasi atau menghindari komunikasi) 2. Initial contact and impression, yakni tanggapan lanjutan atas kesan yang muncul dari kontak awal tersebut Universitas Sumatera Utara 3. Closure, mulai membuka diri anda yang semula tertutup melalui atribusi dan pengembangan kepribadian implisit. Teori atribusi menganjurkan agar kita harus lebih mengerti perilaku orang lain dengan menyelidiki motivasi atas suatu perilaku atau tindakan seseorang. Apabila individu dapat mengurangi tingkat ketidakpastian tentang orang lain maka ia akan mempunyai peluang yang makin besar untuk memahami orang tersebut. Selain tingkat ketidakpastian (uncertainty) maka seseorang akan menghadapi tingkat kecemasan tertentu ketika berkomunikasi dengan seseorang dari kebudayaan lain. Kecemasan adalah suatu perasaan yang kurang menyenangkan, tekanan batin, perasaan bersalah atau ragu-ragu tentang orang yang sedang dihadapi. Kecemasan mengandung suasana emosional yang tidak bersifat kognitif dan perilaku. Komunikasi antarbudaya memiliki dua fungsi utama, yakni fungsi pribadi dan fungsi sosial. Fungsi pribadi dirinci ke dalam fungsi menyatakan identitas sosial, fungsi integrasi sosial, menambah pengetahuan (kognitif) dan fungsi melepaskan diri/jalan keluar. Sedangkan fungi sosial meliputi fungsi pengawasan, fungsi menjembatani/menghubungkan, fungsi sosialisasi dan fungsi menghibur (Liliweri, 2004: 35). Menurut Proser komunikasi antarbudaya juga merupakan komunikasi antrapribadi pada tingkat individu dari anggota kelompok-kelompok budaya yang berbeda, maka efektivitas komunikasi antarbudaya pun sama dengan efektivitas komunikasi antarpribadi. Komunikasi antarbudaya yang benar-benar efektif harus memperhatikan empat syarat, yakni : 1. Menghormati anggota budaya lain sebagai anggota manusia 2. Menghormati hak anggota budaya yang lain untuk bertindak berbeda dari cara kita bertindak 3. Komunikator lintas budaya yang kompeten harus belajar menyenangi hidup bersama orang dari budaya yang lain (Liliweri, 2001: 170-171). Sedangkan menurut De Vito, efektivitas komunikasi antarbudaya ditentukan oleh sejauhmana seseorang mempunyai sikap: (1) keterbukaan; (2) empati (3) merasa positif; (4) memberi dukungan; dan (5) merasa seimbang Universitas Sumatera Utara terhadap makna pesan yang sama dalam komunikasi antarbudaya atau antaretnik (Liliweri, 2001: 173). Dalam suatu proses komunikasi antabudaya, terdapat hambatan yang menjadi penghalang agar terjadinya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi antarbudaya terbagi menjadi dua yakni di atas air (above waterline) dan di bawah air (below waterline). Maksud hambatan di bawah air (below waterline) adalah faktor-faktor yang membentuk perilaku atau sikap seseorang. Biasanya hambatan semacam ini cukup sulit untuk dilihat atau diperhatikan karena tidak terlihat dari penampilan luar. Jenis-jenis hambatan ini adalah persepsi, norma, stereotip, filosofi bisnis, aturan, jaringan, nilai, dan grup cabang. Sedangkan hambatan yang berada di atas air lebih mudah untuk dilihat karena hambatan-hambatan ini banyak yang berbentuk fisik. Hambatan-hambatan ini adalah : 1. Fisik, yang berasal dari hambatan waktu, lingkungan, kebutuhan diri, dam juga media fisik. 2. Budaya, berasal dari etnik yang berbeda, agama, dan juga perbedaan sosial yang ada antara budaya yang satu dengan yang lainnya. 3. Persepsi, karena setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai suatu hal setelah berinteraksi dan berkomunikasi. Jadi untuk mengartikan sesuatu setiap budaya akan mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. 4. Motivasi, berkaitan dengan tingkat motivasi dari komunikan, apakah komunikan ingin menerima pesan tersebut atau sedang malas dan tidak punya motivasi sehingga dapat menjadi hambatan komunikasi. 5. Pengalaman, setiap individu memiliki pengalaman hidup yang berbedabeda sehingga individu mempunyai persepsi dan juga konsep yang berbeda-beda dalam melihat sesuatu. 6. Emosi, ketika emosi komunikan sedang buruk maka hambatan komunikasi yang terjadi akan semakin besar dan sulit untuk dilalui. 7. Bahasa, ketika komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan dengan bahasa yang berbeda atau penggunaan kata-kata yang tidak dimengerti oleh komunikan. Universitas Sumatera Utara 8. Nonverbal, bahasa dalam bentuk nonverbal yang bisa terlihat dari ekspresi wajah dan gerak tubuh. 9. Kompetisi, hambatan yang muncul ketika komunikan sedang melakukan kegiatan lain sambil mendengarkan (Lubis, 2012: 6-8). Komunikasi oleh setiap kebudayaan memberikan makna yang beraneka ragam. Masing-masing kebudayaan memiliki sub sistem kebudayaan yang berbeda dan dengan makna yang berbeda pula. Hambatan komunikasi sebagai sesuatu yang menjadi penghalang untuk mencapai komunikasi antarbudaya yang efektif merupakan faktor penyebab kesalahpahaman dalam memandang perbedaan antarbudaya tersebut. 2.2.1.1 Interaksi Simbolik George Herbert Mead dikenal sebagai peletak dasar teori ini. Meskipun beberapa orang ilmuwan mempunyai andil utama sebagai perintis teori ini seperti James Mark Baldwin, William James, Charles Horton Cooley, John Dewy, William I. Thomas. Mead mengembangkan teori interaksi simbolik pada tahun 1920-an dan 1930-an ketika menjadi profesor filsafat di Universitas Chicago. Gagasan-gagasan Mead mengenai interaksi simbolik berkembang pesat setelah para mahasiswanya menerbitkan catatan-catatan kuliahnya melalui buku Mind, Self, and Society (1934). Buku ini terbit tak lama setelah Mead meninggal dan menjadi rujukan utama teori interaksi simbolik. Salah satu murid Mead yang bernama Herbert Blumer menciptakan istilah “interaksi simbolik” pada tahun 1937 dan mempopulerkannya di kalangan akademis (Mulyana, 2001: 68). Teori ini menekankan pentingnya maksud dan penafsiran sebagai proses yang hakiki-manusiawi sebagai reaksi terhadap behavioralisme dan psikologi stimulus-respons yang mekanistis. Individu menciptakan makna bersama melalui interaksinya, dan bagi mereka makna itulah yang menjadi realitasnya (Suyanto dan Sutinah, 2008: 180). Esensi teori ini adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Interaksi simbolik berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang subjek. Teori ini mengatakan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan Universitas Sumatera Utara mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Definisi yang mereka berikan kepada orang lain, situasi, objek, dan bahkan diri mereka sendirilah yang menentukan perilaku mereka. Perilaku mereka tidak dapat digolongkan sebagai kebutuhan, dorongan impuls, tuntutan budaya, atau tuntutan peran. Manusia bertindak hanya berdasarkan definisi atau penafsiran mereka atas objek-objek di sekililing mereka. Dalam pandangan interaksi simbolik, proses sosial dalam kehidupan kelompoklah yang menciptakan dan menegakkan aturan-aturan, bukan aturanaturan yang menciptakan dan menegakkan kehidupan kelompok. Dalam konteks ini, makna dikonstruksikan dalam proses interaksi dan proses tersebut bukanlah suatu medium netral yang memungkinkan kekuatan-kekuatan sosial memainkan perannya, melainkan justru merupakan substansi sebenarnya dari organisasi sosial dan kekuatan sosial. Bagi interkasi simbolik, masyarakat adalah proses interaksi simbolik. Kehidupan menggunakan sosial simbol-simbol. pada dasarnya Simbol yang interaksi digunakan manusia dengan oleh individu mempresentasikan apa yang dimaksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya, dan juga pengaruh yang ditimbulkan penafsiran atas simbol-simbol tersebut terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi sosial. Pada dasarnya manusia adalah perilaku manusia adalah produk dari interpretasi mereka atas dunia di sekeliling mereka. Interaksi simbolik didasarkan premis-premis berikut. Pertama, individu merespons suatu situasi simbolik. Mereka merespons lingkungan, termasuk objek fisik (benda) dan objek sosial (perilaku manusia) berdasarkan makna yang dikandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka. Inividulah yang dipandang aktif untuk menentukan lingkungan mereka sendiri. Kedua, makna adalah produk interaksi sosial, karena itu makna tidak melekat pada objek, melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Ketiga, makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu kewaktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial. Teori ini berpandangan bahwa kenyataan sosial didasarkan kepada definisi dan penilaian subjektif individu. Struktur sosial merupakan definisi bersama yang dimiliki individu yang berhubungan dengan bentuk-bentuk yang cocok, yang menghubungkannya satu Universitas Sumatera Utara sama lain. Tindakan-tindakan individu dan juga pola interaksinya dibimbing oleh definisi bersama yang sedemikian itu dan dikonstruksikan melalui proses interaksi (Mulyana, 2001: 69-73). Karya Mead yang paling terkenal ini menggarisbawahi tiga konsep kritis yang dibutuhkan dalam menyusun sebuah diskusi tentang teori interaksi simbolik. Tiga konsep ini saling mempengaruhi satu sama lain. Dari itu, pikiran manusia (mind) dan interaksi soisal (diri/self dengan yang lain) digunakan untuk menginterpretasikan dan memediasi masyarakat (society) di mana kita hidup. Makna berasal dari interaksi dan tidak dari cara yang lain. Pada saat yang sama “pikiran” dan “diri” timbul dalam konteks sosial masyarakat. Pengaruh timbal balik antara masyarakat, pengalaman individu dan interaksi menjadi bahan bagi penelahaan dalam tradisi interaksi simbolik (Ardianto dan Q-Anees, 2007: 136). Teori interaksi simbolik adalah hubungan antara simbol dan interaksi. Orang bertindak berdasarkan makna simbolik yang muncul dalam sebuah situasi tertentu. Simbol dalam interaksi komunikasi dipertukarkan melalui bahasa verbal dan non verbal. Bahasa verbal adalah bahasa yang menggunakan kata-kata sedangkan bahasa non verbal lebih menekankan pada bahasa tubuh atau bahasa isyarat. 2.2.1.1.1 Bahasa Verbal Dalam komunikasi verbal bahasa digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Bahasa menjadi alat utama yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Hampir semua rangsangan bicara yang kita sadari termasuk ke dalam kategori pesan verbal disengaja, yaitu usaha-usaha yang dilakukan secara sadar untuk berhubungan dengan orang lain secara sengaja. Sistem kode verbal tersebut adalah bahasa. Bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol, dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut, yang digunakan dan dipahami suatu komunitas. Bahasa verbal menggunakan kata-kata yang merepresentasikan berbagai aspek realitas individual. Bahasa verbal adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud yang ingin disampaikan (Mulyana, 2007: 260-261). Menurut Hafied Cangara, bahasa dapat didefiniskan seperangkat Universitas Sumatera Utara kata yang telah disusun secara berstruktur sehingga menjadi himpunan kalimat yang mengandung arti (Cangara, 2006: 95). Kemampuan berbahasa manusia merupakan akibat dari pembesaran dan perkembangan otak manusia. Salah satu pandangan mengatakan bahwa orangorang yang hidup di berbagai dunia merasa perlu merancang solusi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Dalam hal ini, mereka menciptakan berbagai cara hidup, dan bersama hal itu bahasa-bahasa berlainan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kita sering tidak menyadari betapa pentingnya bahasa karena kita menggunakannya sepanjang hidup. Kita baru sadar bahasa itu penting ketika kita berjumpa dengan individu dari daerah yang berbeda. Banyak orang yang tidak sadar bahwa bahasa itu terbatas. Porsi komunikasi verbal hanya 35% dari keseluruhan komunikasi manusia (Mulyana, 2007: 265-269). Bahasa merupakan aspek yang penting dalam mempelajari komunikasi antarbudaya. Melalui bahasa individu belajar nilai dan perilaku budaya orang lain. Sejalan dengan pernyataan Salzmann yang menyatakan bahwa budaya manusia dengan segala kerumitannya tidak akan berkembang dan tidak dapat dipikirkan tanpa bantuan bahasa. Bahasa dan budaya bekerja sama dalam hubungan yang saling menguntungkan yang menjamin keberadaan dan kelangsungan keduanya. Bahasa dibutuhkan untuk memiliki suatu budaya sehingga anggota suatu kelompok dapat berbagi kepercayaan, nilai dan perilaku dan terlibat dalam usaha komunal. Sebaliknya, budaya dibutuhkan untuk mengatur pribadi yang berlainan ke dalam kelompok yang kompak, sehingga kepercayaan, nilai, perilaku dan aktivitas komunikasi dapat terbangun. Jelas bahwa bahasa dan budaya tidak dapat dipisahkan. Konsep mengenai hubungan simbiosis antara budaya dan bahasa disimpulkan oleh Carroll ketika mengatakan “sepanjang bahasa berbeda caranya dalam menyimbolkan suatu pengalaman objektif, pengguna bahasa cenderung untuk memilih dan membedakan pengalaman secara berbeda sesuai dengan kategori yang ada pada bahasa mereka masing-masing” (Samovar, Porter, dan McDaniel, 2010: 273-275). 2.2.1.1.2 Bahasa Nonverbal Dalam berkomunikasi manusia tidak hanya menggunakan bahasa verbal tetapi juga menggunakan bahasa nonverbal. Manusia dipersepsikan tidak hanya Universitas Sumatera Utara melalui bahasa verbal (halus, kasar, intelektual, dan sebagainya) namun juga melalui perilakunya. Lewat perilaku nonverbalnya, individu dapat mengetahui suasana emosional seseorang, apakah ia sedang bahagia atau sedih. Kesan awal pada seseorang sering didasarkan perilaku nonverbalnya yang mendorong kita mengenalnya lebih jauh. Secara sederhana, pesan nonverbal diartikan sebagai semua isyarat yang bukan kata-kata. Pesan-pesan nonverbal sangat berpengaruh dalam komunikasi. Sebagaimana kata-kata, kebanyakan isyarat nonverbal juga tidak universal, melainkan terikat oleh budaya yang dipelajari bukan bawaan. Hanya sedikit isyarat nonverbal yang bawaan seperti bagaimana tersenyum (Mulyana, 2007: 342-343). Manusia menggunakan pesan nonverbal untuk menjelaskan keadaan sosial dan emosi dari hubungan dan interaksi. Banyak arti penting yang dihasilkan dalam interaksi manusia dapat diperoleh dari sentuhan, lirikan, nuansa vokal, gerakan atau ekspresi wajah dengan atau tanpa pertolongan kata-kata. Mulai dari saat bertemu dan berpisah, orang-orang saling mengamati dengan semua indra mereka, intonasi, cara berpakaian dan sikap diri, mengamati lirikan dan ketegangan wajah, juga memilih kata-kata. Setiap tanda keharmonisan dan ketidak harmonisan mengarah pada interpretasi dari suasana hati yang ada. Di luar evaluasi kinetis, vokal, dan isyarat verbal, keputusan dibuat untuk disetujui atau dibantah, untuk ditertawakan atau dipermalukan, untuk beristirahat atau ditentang, untuk melanjutkan atau memotong suatu pembicaraan. Bahasa verbal dan nonverbal dalam kenyataannya jalin menjalin dalam suatu aktivitas komunikasi tatap muka. Keduanya dapat berlangsung spontan dan serempak. Dalam hubungannya dengan perilaku verbal, perilaku nonverbal mempunyai fungsi-fungsi berikut : 1. Fungsi Repetisi; perilaku nonverbal dapat mengulangi perilaku verbal 2. Fungsi Komplemen; perilaku nonverbal memperteguh atau melengkapi perilaku verbal 3. Fungsi Substitusi; perilaku nonverbal; dapat menggantikan perilaku verbal 4. Fungsi Regulasi; perilaku nonverbal dapat meregulasi perilaku verbal Universitas Sumatera Utara 5. Fungsi Kontradiksi; perilaku nonverbal dapat membantah atau bertentangan dengan perilaku verbal (Mulyana, 2007: 350). Jika antara pesan verbal dan pesan nonverbal terdapat pertentangan, kita biasanya lebih mempercayai pesan nonverbal yang menunjukkan pesan yang sebenarnya karena pesan nonverbal lebih sulit untuk dikendalikan daripada pesan verbal. Menurut Ray L. Birdwhistell, 65% dari komunikasi tatap-muka adalah bahasa nonverbal, sementara menurut Albert Mehrabian 93% dari semua makna sosial dalam komunikasi tatap-muka diperoleh dari isyarat-isyarat nonverbal (Mulyana, 2007: 351). Pada dasarnya bahasa verbal dan bahasa nonverbal tidak terlepas dari konteks budaya. Dengan memahami perbedaan budaya dalam perilaku nonverbal, individu tidak hanya akan dapat memahami beberapa pesan yang dihasilkan selama interaksi, namun juga akan dapat mengumpulkan petunjuk mengenai tindakan dan nilai yang mendasarinya. Komunikasi nonverbal terkadang menunjukkan sifat dasar dari suatu budaya. Terdapat kesamaan antara budaya dan perilaku nonverbal adalah bahwa keduanya dikerjakan menurut naluri dan dipelajari. Walaupun banyak perilaku individu merupakaan bawaan (seperti senyuman, gerakan, sentuhan dan kontak mata), tetapi invidu tidak lahir dengan pengetahuan mengenai dimensi komunikasi yang diasosiasikan dengan pesan nonverbal (Samovar, Porter dan McDaniel, 2010: 297-298). Pesan-pesan nonverbal ini dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara. Menurut Samovar, pesan-pesan nonverbal dibagi kedalam dua kategori besar, yakni: pertama, perilaku yang terdiri dari penampilan dan pakaian, gerakan dan postur tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, bau-bauan dan parabahasa; kedua, ruang, waktu, dan sikap diam. Klasifikasi ini sejajar dengan klasifikasi John R. Wenburg dan William W. Wilmot, yakni isyarat-isyarat nonverbal perilaku dan isyarat-isyarat nonverbal bersifat publik seperti ukuran ruangan dan sifat-sifat situsional lainnya (Mulyana, 2007: 352-353). 2.2.2 Culture Shock Proses individu memperoleh aturan-aturan budaya komunikasi dimulai pada masa awal kehidupan manusia. Melalui proses sosialisasi dan pendidikan, Universitas Sumatera Utara pola-pola budaya ditanamkan ke dalam diri individu dan menjadi kepribadian dan perilaku individu. Proses belajar yang terinternalisasikan ini memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan anggota-anggota budaya lainnya yang juga memiliki pola-pola komunikasi serupa. Proses memperoleh pola-pola demikian oleh individu itu disebut enkulturasi (Mulyana dan Rakhmat, 2005: 138). Enkulturasi mengacu pada proses dimana budaya ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Individu mempelajari budaya, bukan mewarisinya. Kultur ditransmisikan melalui proses belajar bukan melalui gen. Enkulturasi terjadi melalui orang tua, kelompok, teman, sekolah, lembaga keagamaan, dan lembaga pemerintahan. Individu yang memasuki budaya baru akan mengalami proses enkulturasi yang kedua yang disebut dengan proses akulturasi. Akulturasi merupakan suatu proses menyesuaikan diri dengan budaya baru, dimana suatu nilai masuk ke dalam diri indiividu tanpa meninggalkan identitas budaya yang lama (Mulyana dan Rakhmat, 2005: 139). Akulturasi mengacu pada proses dimana budaya seseorang dimodifikasi melalui kontak atau pemaparan langsung dengan budaya lain. Misalnya sekelompok imigran yang tinggal di Jerman (budaya tuan rumah), maka budaya kelompok imigran tersebut akan dipengaruhi oleh budaya tuan rumah. Lambat laun, nilai-nilai, cara berperilaku serta kepercayaan dari budaya tuan rumah akan menjadi bagian dari budaya kelompok imigran tersebut (Lubis, 2012: 21-22). Proses akulturasi adalah suatu proses yang interaktif dan berkesinambungan yang berkembang dalam dan melalui komunikasi seorang imigran dengan lingkungan sosio-budaya yang baru. Komunikasi berperan dalam akulturasi. Variabel-variabel komunikasi dalam akulturasi adalah komunikasi personal yang meliputi karakteristik personal, motivasi individu, pengetahuan individu tentang budaya baru, pengalaman sebelumnya; komunikasi sosial yang meliputi komunikasi antarpersonal (verbal dan nonverbal); serta lingkungan komunikasi (Mulyana dan Rakhmat, 2005: 140). Secara psikologis, dampak dari akulturasi adalah stress pada individuinvidu yang berinteraksi dalam pertemuan budaya tersebut. Fenomena ini diistilahkan dengan kejutan budaya (culture shock). Pengalaman-pengalaman Universitas Sumatera Utara komunikasi dengan kontak antarpersona secara langsung seringkali menimbulkan frustasi. Istilah culture shock diperkenalkan oleh seorang antropolog yang bernama Kalvero Oberg pada tahun 1960. Kalvero Oberg memberikan definisi yang detail mengenai fenomena ini dalam paragraf berikut : Kejutan budaya ditimbulkan oleh rasa gelisah sebagai akibat dari hilangnya semua tanda dan simbol yang biasa kita hadapi dalam hubungan sosial. Tanda dan petunjuk ini terdiri atas ribuan cara di mana kita mengorientasikan diri kita sendiri dalam kehidupan seharihari; bagaimana memberikan petunjuk, bagaimana membeli sesuatu, kapan dan di mana untuk tidak berespons. Petunjuk ini dapat berupa kata-kata, gerakan, ekspresi wajah, kebiasaan atau norma, diperlukan oleh kita semua dalam proses pertumbuhan dan menjadi bagian dari budaya kita sama halnya dengan bahasa yang kita ucapkan dan kepercayaan yang kita terima. Kita semua menginginkan ketenangan pikiran dan efisiensi ribuan petunjuk tersebut yang kebanyakan tidak kita sadari. Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa kejutan budaya adalah rasa cemas dan kaget ketika individu memasuki budaya baru yang berbeda dengan budaya yang sudah melekat pada dirinya. Budaya yang sudah melekat pada diri individu ketika memasuki budaya baru akan tidak efektif karena setiap budaya mempunyai caranya tersendiri. Mulyana mendefinisikan culture shock sebagai kegelisahan yang mengendap yang muncul dari kehilangan tanda-tanda dan lambang-lambang yang familiar dalam hubungan sosial. Tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk itu meliputi seribu satu cara yang kita lakukan dalam mengendalikan diri kita sendiri dalam menghadapi situasi sehari-hari (Mulyana dan Rakhmat, 2005: 174). Lundstedt mengatakan bahwa gegar budaya adalah suatu ketidakmampuan menyesuaikan diri (personality mal-adjustment) bentuk yang merupakan reaksi terhadap upaya sementara yang gagal untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan orang-orang baru. Sedangkan menurut P. Harris dan R. Moran, gegar budaya adalah trauma umum yang dialami seseorang dalam suatu budaya yang baru dan berbeda karena ia harus belajar dan mengatasi begitu banyak nilai budaya dan pengharapan baru, sementara nilai budaya dan pengharapan budayanya yang lama tidak lagi sesuai. Meskipun gegar budaya sering dikaitkan dengan fenomena memasuki suatu budaya (yang identik dengan negara) asing, lingkungan budaya baru yang dimaksud di sini sebenarnya bisa Universitas Sumatera Utara juga merujuk pada agama baru, lembaga pendidikan (sekolah atau universitas) baru, lingkungan kerja baru, atau keluarga besar baru yang dimasuki lewat perkawinan (mertua, ipar, dan sebagainya). Bennet menyebut fenomena yang diperluas ini dengan sebutan transition shock, suatu konsekuensi alamiah yang disebabkan ketidakmampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungan baru dan berubah dalam berbagai situasi, seperti perceraian, relokasi, kematian seseorang yang dicintai, dan perubahan nilai yang berkaitan dengan inovasi sosial yang cepat, juga kehilangan kerangka rujukan yang dikenal dalam memasuki budaya lain. Pada dasarnya gegar budaya adalah berbenturan persepsi, yang diakibatkan penggunaan persepsi berdasarkan faktor-faktor internal (nilai-nilai budaya) yang telah dipelajari orang yang bersangkutan dalam lingkungan baru yang nilai budayanya berbeda dan belum ia pahami. Individu biasanya menerima begitu saja nilai-nilai yang dianut dan dibawa sejak lahir, yang juga dikonfirmasikan oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, ketika individu memasuki suatu lingkungan baru, ia mengahadapi situasi yang membuatnya mempertanyakan kembali asumsi-asumsinya, tentang apa yang disebut kebenaran, moralitas, kebaikan, kewajaran, kesopanan, kebijakan, dan sebagainya. Benturanbenturan persepsi itu yang kemudian menimbulkan konflik dalam diri individu, dan menyebabkannya merasa tertekan dan menderita stres. Efek stres inilah yang disebut gegar budaya (Mulyana, 2007: 247-249). Ketika memasuki suatu lingkungan yang baru, seseorang tidak langsung mengalami gegar budaya. Fenomena itu dapat digambarkan dalam beberapa tahap. Peter S. Adler (dalam Mulyana, 2007: 249) mengemukakan lima tahap dalam pengalaman transisional ini: kontak, disintregasi, reintegrasi, otonomi, dan independensi. Tahap kontak biasanya ditandai dengan kesenangan, keheranan, dan kekagetan, karena seseorang melihat hal-hal yang eksotik, unik, dan luar biasa. Setelah tahap “bulan madu” ini, individu mulai memasuki tahap kedua yang ditandai dengan kebingungan dan disorientasi. Perbedaan menjadi lebih nyata ketika perilaku, nilai, dan sikap yang berbeda mengganggu realitas perseptual individu. Individu semakin jengkel, cemas, dam frustasi menghadapi perbedaan budaya itu. Lalu ia pun merasa terasing dan tidak mampu mengatasi situasi yang Universitas Sumatera Utara baru ini. Kebingungan, keterasingan, dan depresi lalu menimbulkan disintegrasi kepribadian individu ketika kebingungan mengenai identitasnya dalam skema budaya yang baru itu terus meningkat. Tahap reintegrasi, ditandai dengan penolakan atas budaya kedua. Individu menolak kemiripan dan perbedayaa budaya melalui penstereotipan, generalisasi, evaluasi, perilaku dan sikap yang serba menilai. Individu membenci apa yang dialaminya tanpa alasan yang jelas. Pada tahap transisi ini, individu akan mencari hubungan dengan orang-orang yang berasal dari budaya yang sama. Munculnya perasaan negatif ini dapat merupakan tanda akan tumbuhnya kesadaran budaya kita yang baru, kalau seseorang masih bertahan. Kembali ke budaya lama merupakan pilihan lain untuk mengatasi dilema ini. Pilihan yang diambil seseorang bergantung pada intensitas pengalamannya, daya tahan, atau interpretasi dan bimbingan yang diberikan orang-orang penting disekitarnya. Tahap otonomi dalam transisi ini ditandai dengan kepekaan budaya dan keluwesan pribadi yang meningkat, pemahaman atas budaya baru, dam kemampuan menyesuaikan diri dengan budaya baru seseorang. Seseorang menjadi lebih santai dan mampu memahami orang lain secara verbal dan non verbal. Ia merasa nyaman dengan perannya sebagai orang dalam – orang luar dalam dua budaya yang berbeda. Akhirnya, menurut Adler pada tahap independensi, individu menghargai perbedaan dan kemiripan budaya, bahkan menikmatinya. Seseorang menjadi ekspresif, humoris, kreatif dan mampu mengaktualisasikan dirinya. Hal terpenting ialah ia mampu menjalani transisi lebih jauh dalam kehidupan melewati dimensi-dimensi baru dan menemukan cara-cara baru menjelajahi keberagaman manusia. Pada tahap inilah individu dapat menjadi manusia yang disebut “manusia antarbudaya” yang memahami berbagai budaya, mampu bergaul dengan orangorang dari berbagai budaya lain, tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya sendiri. Manusia antarbudaya adalah orang yang telah mencapai tingkat tinggi dalam proses antarbudaya yang atribut-atribut internalnya tidak didefinisikan secara kaku, namun terus berkembang melewati parameter-parameter psikologi suatu budaya. Manusia antarbudaya dilengkapi dengan kemampuan berfungsi secara Universitas Sumatera Utara efektif dalam lebih dari satu budaya dan memiliki kepekaan budaya yang berkaitan erat dengan kemampuan menunjukkan empati budaya. Taft (dalam Mulyana, 2007: 251) meringkas berbagai reaksi psikologis, sosial, dan fisik yang menandai gegar budaya, meliputi : • Kelelahan fisik, seperti diwujudkan oleh kedongkolan, insomnia (sulit tidur), dan gangguan psikosomatik lainnya. • Perasaan kehilangan karena tercerabut dari lingkungan yang dikenal. • Penolakan individu terhadap anggota-anggota lingkungan baru. • Perasaan tak berdaya karena tidak mampu menghadapi lingkungan asing. Gegar budaya ini dalam berbagai bentuknya adalah fenomena yang alamiah saja. Intensitasnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang pada dasarnya terbagi dua, yakni faktor internal (ciri-ciri kepribadian orang yang bersangkutan) dan faktor eksternal (kerumitan budaya atau lingkungan baru yang dimasuki). Tidak ada kepastian kapan gegar budaya ini akan muncul dihitung sejak individu memasuki budaya lain. Itu bergantung pada sejauh mana perbedaan budaya yang ada dan apakah individu memiliki ciri-ciri kepribadian yang kondusif untuk mengatasi gegar budaya tersebut. Bila perbedaan budaya tidak terlalu besar dan kita mempunyai kepribadian yang positif, seperti tegar dan toleran, kita mungkin tidak akan mengalamai gegar budaya yang berarti. Sebaliknya, bila perbedaan budaya bersifat ekstrem, sementara kita lembek, penakut, dan kurang percaya diri, kemungkinan besar kita akan mengalami gegar budaya. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa gegar budaya sebenarnya merupakan titik pangkal untuk mengembangkan kepribadian dan wawasan budaya kita, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang luwes dan terampil dalam bergaul dengan orang-orang dari berbagai budaya, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai budaya kita sendiri. Dalam hidupnya manusia pasti akan menghadapi komunikasi antarbudaya dimana komunikator dan komunikan berasal dari budaya yang berbeda. Ketika individu memasuki lingkungan baru berarti melakukan kontak antarbudaya. Individu tersebut juga akan berhadapan deng an orang-orang dalam lingkungan baru yang ia kunjungi maka komunikasi antarbudaya menjadi tidak terelakkan. Usaha untuk menjalin komunikasi antarbudaya dalam prakteknya bukanlah persoalan yang sederhana. Individu harus menyandi pesan dan menyandi balik Universitas Sumatera Utara pesan dengan cara tertentu sehingga pesan-pesan tersebut akan dikenali, diterima dan direspon oleh individu-individu yang berinteraksi (Lubis, 2010: 177). Dalam membahas mengenai culture shock harus dipahami perbedaan antara pengunjung sementara (sojourners) dan seseorang yang memutuskan untuk tinggal secara permanen (settlers). Seperti yang dikatakan oleh Bochner (dalam Samovar, Porter, dan McDaniel, 2010: 474), perhatian mereka terhadap pengalaman kontak dengan budaya lain berbeda, maka reaksi mereka pun berbeda. Settlers berada dalam proses membuat komitmen tetap pada masyarakat barunya, sedangkan sojouners berada dalam landasan sementara, meskipun kesementaraan bervariasi, seperti turis dalam sehari atau pelajar asing dalam beberapa tahun. Dalam bukunya Komunikasi Antarbudaya, Dedy Mulyana mengatakan bahwa bagi orang asing, pola budaya kelompok yang dimasuki bukanlah merupakan tempat berteduh, melainkan merupakan suatu arena petualangan, bukan merupakan materi kuliah tetapi suatu topik penyelidikan yang meragukan, bukan suatu alat utnuk lepas dari situasi-situasi problematik, melainkan suatu problematik tersendiri yang sulit dikuasai. Pengalaman-pengalaman komunikasi dengan kontak interpersonal secara langsung dengan orang-orang yang berbeda latar belakang budaya, seringkali menimbulkan frustasi. Individu bisa jadi merasa kikuk dan terasa sing dalam berhubungan dengan orang-orang dari lingkungan budaya baru yang ia masuki (Mulyana dan Rakhmat, 2005: 143). Reaksi antara individu yang satu dengan individu lainnya terhadap culture shock bervariasi dan dapat muncul pada waktu yang berbeda pula. Reaksi-reaksi yang mungkin terjadi, antara lain: 1. Permusuhan terhadap lingkungan yang baru 2. Perasaan disorientasi / rasa kehilangan arah 3. Rasa penolakan 4. Gangguan pada lambung dan sakit kepala 5. Homesick / rindu pada rumah/ lingkungan lama 6. Rindu pada teman dan keluarga 7. Perasaan kehilangan status dan pengaruh 8. Menarik diri Universitas Sumatera Utara 9. Menganggap orang-orang dalam budaya tuan rumah tidak peka (Samovar, Porter, dan Mcdaniel, 2010: 476-477) Meskipun ada berbagai variasi reaksi terhadap culture shock dan perbedaan jangka waktu penyesuaian diri, sebagian besar literatur menyatakan bahwa orang biasanya melewati empat tingkatan culture shock . Keempat tingkatan ini dapat digambarkan dalam bentuk kurva U sehingga disebut U-curve (Samovar, Porter, dan McDaniel, 2010: 477-478) 1. Fase Optimistik (Optimisthic Phase), fase pertama yang digambarkan sebagai ujung sebelah kiri dalam kurva-U. Fase ini berisi kegembiraan, harapan dan euforia sebagai antisipasi individu ketika memasuki budaya baru. 2. Fase Masalah Kultural (Cultural Problems), fase kedua di mana masalah dengan lingkungan baru mulai berkembang, misalnya karena kesulitan bahasa, kehidupan sosial yang baru, sekolah baru, dan lain-lain. Fase ini biasanya ditandai dengan rasa kecewa, ketidakpuasan dan segala sesuatunya mengerikan. Individu menjadi bingung dan tercengang dengan sekitarnya dan dapat menjadi frustasi dan mudah tersinggung, bersikap bermusuhan, mudah marah, tidak sabar dan bahkan menjadi tidak kompeten. Ini adalah periode krisis dalam culture shock 3. Fase Kesembuhan (Recovery Phase), fase ketiga dimana individu mulai mengerti mengenai budaya barunya. Pada fase ini individu secara bertahap membuat beberapa penyesuaian dan modifikasi untuk menanggulangi budaya baru. Orang-orang dan peristiwa dalam lingkungan baru mulai dapat terprediksi dan tidak terlalu menekan. 4. Fase Penyesuaian (Adjustment Phase), fase terakhir yang berada pada ujung sebelah kanan atas dari kurva-U. Individu telah mengerti elemen kunci dari budaya barunya (nilai-nilai, pola komunikasi, keyakinan, dan lain-lain). Kemampuan untuk hidup dalam dua budaya yang berbeda, biasanya juga disertai dengan rasa puas dan menikmati. Namun beberapa ahli menyatakan bahwa untuk dapat hidup dalam dua budaya yang berbeda, seseorang akan perlu beradaptasi kembali dengan budayanya terdahulu. Universitas Sumatera Utara Penggunaan bahasa dipengaruhi oleh budaya dimana individu lahir dan berkembang. Setiap daerah memiliki kata-kata tertentu dan bisa bermakna lain di daerah tertentu. Berbagai bahasa yang dipergunakan di daerah lain sering tersisip dalam komunikasi. Karena bahasa yang dipakai itu terasa asing dan tidak pernah didengar, seseorang tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh lawan bicara. Akibatnya komunikasi mengalami hambatan dan pembicaraan tidak komunikatif. Bila dapat teratasi secara berangsur, maka semuanya akan berjalan lancar. Dengan demikian proses hubungan antar manusia sudah dapat dimulai yang ditandai dengan munculnya landasan daya tarik manusia, karakteristik hubungan, siklus suatu hubungan dan pemeliharaan hubungan. 2.3 Penelitian Terdahulu Beberapa penelitian terdahulu yang pernah meneliti mengenai culture shock yaitu : 2.3.1 Penelitian Emma Violita Pinem Penelitian yang berjudul Culture Shock dalam Interaksi Komunikasi Antarbudaya pada Mahasiswa Malaysia di Medan (Studi Kasus pada Mahasiswa Malaysia di Universitas Sumatera Utara) bertujuan untuk mengetahui culture shock dalam interaksi komunikasi antarbudaya pada mahasiswa Malaysia di USU, dalam hal ini juga mengenai reaksi dan upaya mengatasi culture shock tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang memusatkan diri secara intensif terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang merupakan pengukuran dengan menggunakan data nominal yang menyangkut klasifikasi atau kategorisasi sejumlah variabel ke dalam beberapa sub kelas nominal. Melalui pendekatan kualitatif, data yang diperoleh dari lapangan diambil kesimpulan yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum. Subjek penelitian adalah mahasiswa Malaysia di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi USU yang masih aktif kuliah dan sudah menetap di Medan selama kurang lebih dua tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para mahasiswa asal Malaysia memiliki kecenderungan culture shock tergolong sedang. Hal ini berarti mereka sudah bisa menyesuaikan diri, namun untuk beberapa informan masih mengalami beberapa masalah adaptasi seperti merasa diperlakukan berbeda dalam berinteraksi dengan Universitas Sumatera Utara penduduk lokal, tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik, dan masih kurang nyaman dengan perbedaan budaya yang ada. Dalam hal terpaan dan upaya mengatasinya dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin, asal fakultas dan lama menetap. Perempuan lebih tinggi culture shocknya dan cenderung lebih lambat dalam beradaptasi, sedangkan laki-laki lebih ringan terpaan culture shock dan lebih cepat dalam beradaptasi. Mahasiswa di Fakultas Kedokteran cenderung lebih berkelompok dan tidak akrab dengan mahasiswa Indonesia, sedangkan di Fakultas Kedokteran Gigi, mahasiswa Malaysia lebih berbaur dengan mahasiswa Indonesia, meskipun ada yang juga masih sering berkumpul dengan sesamanya, tetapi kedekatan dan intensitas interaksi dengan mahasiswa Indonesia baik untuk urusan kampus atau di luar kampus lebih sering terjadi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi. Ini mempengaruhi proses adaptasi mereka. Selain itu, faktor lama menetap juga turut mempengaruhi. Mahasiswa yang lebih lama menetap di Medan memiliki penyesuaian yang lebih menyeluruh. 2.3.2 Penelitian Fadhli Friandes Penelitian yang berjudul Culture Shock Pelajar Minang di Universitas Sumatera Utara (Studi Kasus Dalam Kajian Komunikasi AntarBudaya) bertujuan untuk mengetahui culture shock dalam interaksi komunikasi antarbudaya pada mahasiswa Minang di USU, dalam hal ini juga mengenai reaksi dan upaya mengatasi culture shock tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang memusatkan diri secara intensif terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang merupakan pengukuran dengan menggunakan data nominal yang menyangkut klasifikasi atau kategorisasi sejumlah variabel ke dalam beberapa sub kelas nominal. Melalui pendekatan kualitatif, data yang diperoleh dari lapangan diambil kesimpulan yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum. Subjek penelitian adalah mahasiswa Minangkabau yang berada di Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat yang masih aktif kuliah dan sudah menetap di Medan selama kurang lebih dua tahun melalui pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari lapangan diambil kesimpulannya yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para mahasiswa asal Minangkabau memiliki kecenderungan culture shock tergolong sedang. Hal ini berarti mereka Universitas Sumatera Utara sudah bisa menyesuaikan diri, namun untuk beberapa informan masih mengalami beberapa masalah adaptasi seperti merasa bahwa nilai-nilai budaya yang diajarkan ditempat asal dari Sumatera Barat cukup memiliki perbedaan baik dari norma seharihari dan tata cara bergaul dengan lingkungan baru. Penggunaan Bahasa Indonesia juga menjadi masalah ketika pertama datang di kota Medan, karena mereka telah terbiasa dengan Bahasa Minang yang telah menjadi bahasa utama, ketika berada di daerah asal dan penggunaan Bahasa Indonesia hanya di pergunakan dalam lingkungan formal seperti di sekolah dan instansi pemerintahan.Dalam hal terpaan dan upaya mengatasinya dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin, asal fakultas dan lama menetap. Perempuan lebih tinggi culture shocknya dan cenderung lebih lambat dalam beradaptasi, sedangkan laki-laki lebih ringan terpaan culture shock dan lebih cepat dalam beradaptasi. Mahasiswa asal minang lebih cendrung bergaul dengan sesama mereka yang terikat dalam sebuah organisasi kedaerahan, serta lebih tertarik dengan sesama agama. Akan tetapi seiring proses perjalanan waktu dan adaptasi penerimaan terhadap culture masyarakat kota medan yang multikultural telah dapat dimengerti dan pengaplikasian tanpa meninggalkan culture minangkabau. 2.4 Model Teoritis Mahasiswa Papua Mahasiswa non Papua Interaksi Komunikasi Antarbudaya Culture Shock - Bahasa (percakapan) - Pertemanan - Makanan Gambar 1.1 Model Teoritis Universitas Sumatera Utara