Bunga Rampai INAFE 08 - World Agroforestry Centre

advertisement

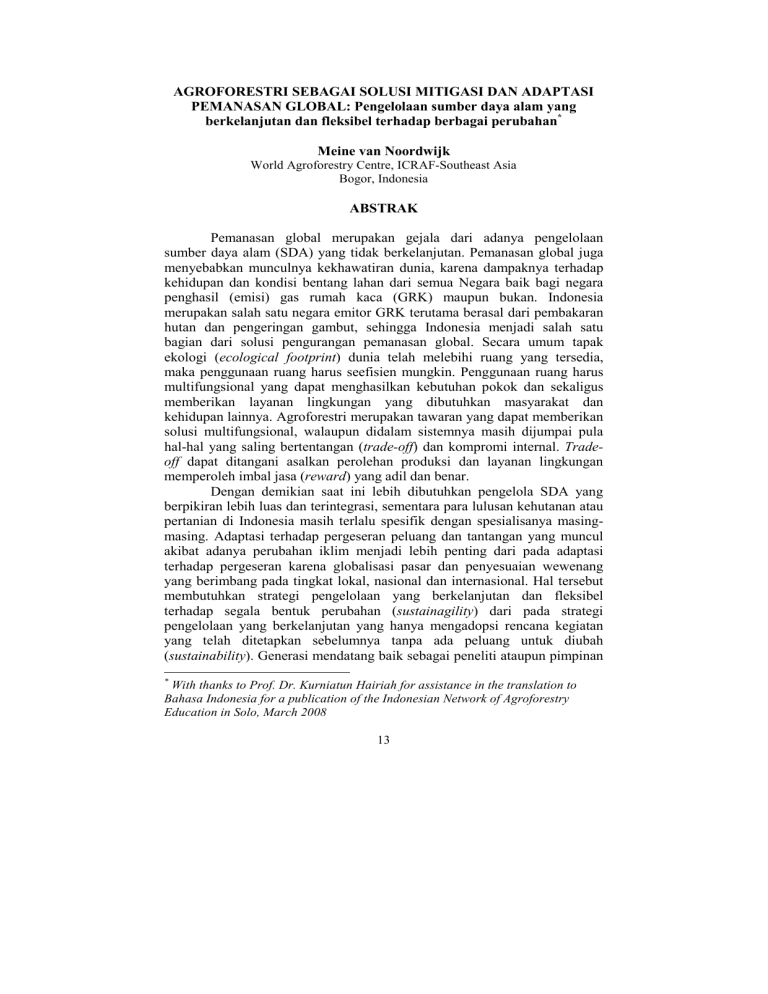

AGROFORESTRI SEBAGAI SOLUSI MITIGASI DAN ADAPTASI PEMANASAN GLOBAL: Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan fleksibel terhadap berbagai perubahan* Meine van Noordwijk World Agroforestry Centre, ICRAF-Southeast Asia Bogor, Indonesia ABSTRAK Pemanasan global merupakan gejala dari adanya pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tidak berkelanjutan. Pemanasan global juga menyebabkan munculnya kekhawatiran dunia, karena dampaknya terhadap kehidupan dan kondisi bentang lahan dari semua Negara baik bagi negara penghasil (emisi) gas rumah kaca (GRK) maupun bukan. Indonesia merupakan salah satu negara emitor GRK terutama berasal dari pembakaran hutan dan pengeringan gambut, sehingga Indonesia menjadi salah satu bagian dari solusi pengurangan pemanasan global. Secara umum tapak ekologi (ecological footprint) dunia telah melebihi ruang yang tersedia, maka penggunaan ruang harus seefisien mungkin. Penggunaan ruang harus multifungsional yang dapat menghasilkan kebutuhan pokok dan sekaligus memberikan layanan lingkungan yang dibutuhkan masyarakat dan kehidupan lainnya. Agroforestri merupakan tawaran yang dapat memberikan solusi multifungsional, walaupun didalam sistemnya masih dijumpai pula hal-hal yang saling bertentangan (trade-off) dan kompromi internal. Tradeoff dapat ditangani asalkan perolehan produksi dan layanan lingkungan memperoleh imbal jasa (reward) yang adil dan benar. Dengan demikian saat ini lebih dibutuhkan pengelola SDA yang berpikiran lebih luas dan terintegrasi, sementara para lulusan kehutanan atau pertanian di Indonesia masih terlalu spesifik dengan spesialisanya masingmasing. Adaptasi terhadap pergeseran peluang dan tantangan yang muncul akibat adanya perubahan iklim menjadi lebih penting dari pada adaptasi terhadap pergeseran karena globalisasi pasar dan penyesuaian wewenang yang berimbang pada tingkat lokal, nasional dan internasional. Hal tersebut membutuhkan strategi pengelolaan yang berkelanjutan dan fleksibel terhadap segala bentuk perubahan (sustainagility) dari pada strategi pengelolaan yang berkelanjutan yang hanya mengadopsi rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa ada peluang untuk diubah (sustainability). Generasi mendatang baik sebagai peneliti ataupun pimpinan * With thanks to Prof. Dr. Kurniatun Hairiah for assistance in the translation to Bahasa Indonesia for a publication of the Indonesian Network of Agroforestry Education in Solo, March 2008 13 dituntut memiliki ketrampilan dalam menganalisis dan mensintesis permasalahan di lapangan, dan juga harus mampu menjembatani multipihak untuk bernegosiasi dalam menyelesaikan berbagai masalah lingkungan yang muncul karena terjadinya alih guna lahan yang begitu cepat. 1. Perubahan iklim sebagai gejala dari pembangunan yang tidak berkelanjutan IPCC (2007) telah memberikan banyak bukti kuat secara ilmiah bahwa iklim global telah berubah pada tingkatan yang cukup besar sepanjang sejarah geologi. Perubahan tersebut terjadi karena adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer, terutama tersusun dari gas-gas CO2, CH4 dan N2O. Akhir-akhir ini terjadi peningkatan emisi gas CO2 di atmosfer, yang dulunya tersimpan dalam berbagai bahan organik dan kalsium karbonat (CaCO3), tetapi sekarang terlepas ke atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fossil dan penambangan semen. Sekitar 20% dari total peningkatan GRK disebabkan oleh emisi CO2 ke atmosfer lewat pembakaran. Dulunya karbon tersimpan dalam biomasa vegetasi hutan (pohon dan tumbuhan bawah) dan dalam tanah gambut selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Kesepakatan internasional yang dibangun sebagai upaya mereduksi emisi GRK sulit untuk diimplementasikan secara adil, karena terdapat perbedaan yang besar antar Negara dalam emisi GRK per kapitanya. Dalam Kyoto protokol telah disepakati bahwa besarnya reduksi emisi GRK setiap Negara merupakan perbandingan antara besarnya emisi GRK saat ini dibandingkan dengan besarnya emisi GRK di tahun 1990, dengan demikian ada ketidak adilan dalam hak mengemisikan antar negara. Negara-negara industri besar sangat diuntungkan dengan kesepakatan tersebut karena pada tahun 1990 mereka telah mengemisikan GRK dalam jumlah besar, tetapi Negara-negara dengan emisi kecil tidak mendapatkan keuntungan. Setiap negara harus mempunyai hak sama untuk mengemisi 14 GRK asal tidak melebihi kapasitas atmosfer dan lautan untuk menyerapnya. Adanya peningkatan suhu bumi karena efek rumah kaca, secara cepat akan menyebabkan peningkatan CO2 dan CH4 pada zona boreal (zona dekat kutub utara) dan penurunan kapasitas serapan dari lautan dan atamosfer. Indonesia akan terkena dampak perubahan iklim, tetapi juga akan termasuk dalam salah satu daftar Negara yang bertanggung jawab terhadap pemanasan global. Berdasarkan perhitungan kasar terhadap besarnya GRK yang diemisikan dari kebakaran hutan gambut, Indonesia mengemisikan per kapitanya sekitar 30% lebih tinggi dari pada Negara-negara Eropa (Gambar 1), tetapi masih lebih rendah dari pada USA yang merupakan satu-satunya Negara Annex 1 yang belum menyetujui Kyoto protocol. Gambar 1. Hubungan antara kepadatan jumlah penduduk dengan emisi GRK tahunan, data emisi untuk Indonesia ada 2 versi yaitu dengan dan tanpa data emisi GRK dari alih guna lahan gambut dan kebakaran hutan (data untuk Indonesia: PEACE, 2007) Pemanasan global dapat diartikan sebagai ‘gejala kelebihan’ yaitu suatu gejala pembangunan yang tidak berkelanjutan, yang pelaksanaanya menggunakan energi melebihi ketersediaannya di alam. Planet bumi hanya memiliki 1.8 ha lahan untuk digunakan per orang, sedang pada tingkat global rata-rata penggunaannya sudah mencapai 2.2 ha (Gambar 2). Hal tersebut berarti telah terjadi ketidak-imbangan antara ‘penyediaan’ (besarnya luasan 15 x bioproduktivitas) dan ‘kebutuhan’ (jumlah populasi x konsumsi per orang x intensitas tapak ekologi per unit konsumsi) Gambar 2. Konsep tapak ekologi yang membandingkan besarnya luasan yang dibutuhkan untuk mendapatkan produksi dan jasa lingkungan per kapita dengan jumlah luasan (ruang) yang ada di planet bumi, data tahun 2003 menunujukkan penggunaan luasan telah melebihi ruang yang ada di bumi Sering kali dilaporkan bahwa masyarakat miskin sebagai golongan mayoritas di dunia, lebih terjepit oleh dampak yang ditimbulkan oleh masyarakat kaya yang merupakan golongan minoritas dunia. Namun demikian aspirasi dari kelompok ‘miskin’ untuk menyamakan haknya dengan kelompok ‘kaya’ dalam menggunakan ruang di bumi ini, sementara tingkat penggunaan ruang dan polusi GRK telah melebihi kemampuan bumi untuk menyerapnya. Masyarakat internasional telah sepakat, tanpa perkecualian, setuju untuk mencapai Sasaran Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (www.un.org/millenniumgoals/) untuk menurunkan 50% tingkat kemiskinan di tahun 2015 sebagai langkah awal menuju pengentasan kemiskinan. Sementara sasaran ‘pembangunan yang berkelanjutan’ (MDG7) yang berhubungan dengan kesehatan dan pendidikan mempunyai target yang jelas untuk menentukan target dan indikataor kuantitatif yang dapat dipakai sebagai ukuran. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kriteria yang jelas. Kriteria yang bisa kita tawarkan adalah didasarkan pada hubungan nilai Index Pertumbuhan Populasi Penduduk 16 (HDI= Human Development Index, yang melibatkan pengukuran kesehatan, pendidikan dan pengeluarannya) dan tapak ekologi, atau luasan yang dibutuhkan untuk memproduksi kebutuhan pokok per orang (Gambar 3). Bila kita tentukan bahwa target pembangunan yang berkelanjutan adalah didasarkan pada jumlah penggunaan sumber daya alam (dinyatakan per kapita tapak ekologi) lebih kecil dari pada daya dukung bumi (pada kondisi teknologi saat ini). Bila HDI >80, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada “role models” yang dijumpai, paling tidak di tingkat nasional. Semua Negara industri menggunakan SDA yang berlebihan, sedang Negara berkembang belum bisa mencapai target HDI. Penghitungan nilai tapak ekologi dilakukan berdasarkan masukan data statistik nasional yang berhubungan dengan besarnya import, export, penggunaan ruang, dan mempertimbangkan pula perluasan di luar batas nasional; hal yang terakhir biasanya ditunjukkan oleh tingkat konsumsi Negara kaya. Peluang ekspor merupakan dasar perekonomian yang penting bagi beberapa Negara berkembang, tetapi perdagangan biasanya kurang menguntungkan Negara berkembang, karena munculnya efek samping berupa penurunan layanan lingkungan di tingkat lokal. Hasil analisis terhadap beberapa komponen tapak ekologi (pangan, kayu bakar, serat, dan energi lainnya serta kayu bangunan) dalam hubungannya dengan HDI, menunjukkan bahwa umumnya peningkatan HDI diikuti oleh peningkatan komponen tapak ekologi kecuali pada kebutuhan kayu bakar yang menunjukkan hubungan negatif (Gambar 3A). Indonesia berada pada posisi HDI sekitar 70, dimana beberapa komponen tapak ekologi seperti serat pohon (antara lain untuk pulp kertas, parabotan), energi non-kayu (sebagai kompensasi penggunaan bahan bakar minyak) telah melebihi ketersediaan pangan sebagai komponen yang dominan. Selanjutnya total tapak ekologi global melebihi daya dukung bumi. Kondisi tapak 17 ekologi HDI untuk Indonesia saat ini berada pada tingkatan yang bisa diterima (bila perhitungan didasarkan pada produksi dalam negeri, bukan berdasar pada tapak ekologi untuk ekspor dengan emisi GRK yang sangat tinggi dari tanah-tanah gambut). Upaya peningkatan komponen produksi lainnya untuk pengentasan kemiskinan di pedesaan sebesar 20% harus diimbangi dengan penurunan produksi di daerah lainnya. Sementara itu perkembangan ekonomi berbasis ekspor komoditi bertapak ekologi tinggi harus dipertimbangkan kembali sebagai bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Pada tingkat global, pengaturan penggunaan sumber daya alam pada tingkat yang berkelanjutan harus mempertimbangkan 2 pemicu emisi GRK yaitu: (a) Penggunaan bahan bakar minyak yang secara langsung berhubungan dengan gaya hidup perkotaan dan (b) emisi yang berhubungan dengan adanya alih guna lahan dan konversi hutan (Gambar 4). Kedua pemicu tersebut saling berhubungan. Protokol Kyoto difokuskan kepada penurunan penggunaan bahan bakar fossil pada Negara-negara industri (Annex 1), namun upaya tersebut justru merugikan Negara-negara berkembang karena emisi justru akan meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan produksi bio-fuels oleh Negara berkembang untuk memenuhi kebutuhan Negara industri (Annex 1). Masalah tersebut lolos dari pertimbangan protokol Kyoto. Oleh karena itu ‘tapak ekologi karbon’ harus dimasukkan kedalam sistem perhitungan sebagai dasar untuk penyusunan aturan perdagangan di tingkat global. 18 (A) (B) Gambar 3. (A) Hubungan antara beberapa komponen dari total tapak ekologi dengan dengan HDI, dan (B) hubungan total tapak ekologi dengan HDI secara geografis berdasar grup benua (Sumber: Rees, 2002) Gambar 4. Diagram alir penyebab emisi GRK dengan beberapa konsekuensinya terhadap iklim dan manusia serta ekosistem lingkungan, yang membutuhkan pengaturan aliran emisi GRK asal bahan bakar fossil/ industri (pengaturan gaya hidup) dan emisi asal lahan (pengaturan pola penggunaan lahan) 19 2. Multifungsi lahan untuk memenuhi kebutuhan akan produk dan layanan lingkungan Pada Gambar 3a dapat dilihat adanya beberapa kecenderungan dan opsi yang mempengaruhi segi “penyediaan” dan ‘kebutuhan’: Dari segi kebutuhan (pangan, serat dan kayu bakar) akan terus meningkat dengan meningkatnya HDI, paling tidak bila di tingkat global ada pola penggantian bahan pangan nabati dengan protein hewani yang memiliki ’tapak ekologi’ yang relatif lebih tinggi. Di masa yang akan datang mungkin tingkat pertumbuhan penduduk menurun, terutama bila target MDG (Millennium Development Goal) dalam meningkatkan taraf pendidikan wanita tercapai. Konsekuensi dari keberhasilan tersebut akan diikuti oleh penurunan jumlah kelahiran. Namun demikian peningkatan pemahaman bagi konsumer yang secara aktif memilih produk-produk bertapak ekologi rendah masih tetap dibutuhkan untuk menyediakan ruang yang cukup untuk perkembangan penduduk dan pengurangan tingkat kemiskinan. Untuk kondisi saat ini ’penyediaan’ melalui peningkatan perluasan (expansion) sudah sulit untuk dilakukan karena jumlah ruang yang tersisa sangat terbatas, sehingga untuk pemenuhan kebutuhan penduduk hanya tergantung pada produk dan layanan lingkungan hutan (goods and services) per unit luasan. Banyak perhitungan telah dilakukan terhadap situasi pangan dunia, umumnya lebih difokuskan kepada komponen produksi pangan sebagai bagian dari bio-produk. Biasanya disimpulkan ada bencana kelaparan, tetapi tidak menyinggung adanya keterbatasan absolut pada pertumbuhan potensial tanaman. Namun demikian ada desakan terhadap harga bahan pangan dunia yang harus memenuhi target penurunan penggunaan bahan bakar fossil pada sektor transportasi, melalui penggantian dengan penggunaan ”biofuel” (von Braun et al., 2007). Yang berarti penawaran elastis (supply-site elasticity) menjadi lebih rendah dari tingkatan yang diharapkan. 20 Banyak contoh telah dilaporkan bahwa produksi dalam sistem tumpangsari atau agroforestri ’melebihi’ jumlah rata-rata produksi masingmasing tanaman sekitar 30% bahkan 50% dalam sistem monokultur (van Noordwijk et al., 2004a). Namun analisis ekonomi terhadap kombinasi antara produksi dan jasa lingkungan hutan masih jarang sekali dilakukan (Constanza, 2000). Bila ditinjau dari banyaknya C yang tersimpan (C stock) di tingkat lahan, maka jumlahnya proporsional dengan produksi biomas yang ’lebih tinggi’. Sedang dari segi biodiversitas akan dijumpai 2 kondisi yaitu kondisi ”lebih banyak” untuk organisma yang toleran terhadap intensifikasi lahan tingkat medium, dan kondisi ”lebih rendah dari rata-rata” untuk organisma yang kurang tahan terhadap gangguan kegiatan manusia (Swift et al., 2004). Pada tingkat DAS, Agroforestri berpeluang besar untuk menjaga fungsi DAS selain fungsinya dalam mempertahankan produksi tanaman bernilai ekonomi tinggi. Pohon-pohon yang ditanam pada posisi yang strategis pada bentang lahan dapat berperan sebagai regulator aliran air sungai dengan konsentrasi sedimen yang relatif rendah (Agus et al., 2004; van Noordwijk et al. 2006, 2007a). Namun demikian, fungsi ”lebih” dari Agroforestri tersebut masih belum dikenal secara umum, karena adanya anggapan dari rimbawan yang diikuti oleh pengambil kebijakan bahwa konservasi terhadap layanan DAS hanya dapat diperoleh sepenuhnya dari hutan saja; tidak ada peluang sama sekali bagi pohon ”di luar hutan”. Menurut undang-undang pengembangan wilayah di Indonesia yang terbaru bahwa setiap propinsi ditargetkan memiliki tutupan lahan hutan minimal 30% dari total luasan yang ada pada semua kondisi topografi dan iklim. Implementasi kebijakan pemerintahan tersebut akan bertentangan dengan jalannya analisis yang rasional untuk pemenuhan kebutuhan lokal. Paradigma yang medominasi kebijakan umum 21 yang ada saat ini masih lebih bersifat ”segregasi” dari pada ”integrasi” (Gambar 5). Gambar 5. Paradigma institusional umum yang masih berbasis pada segregasi (terpisah tegas) antara hutan dan pertanian. Tetapi kenyataannya pada bentang lahan, sistem terpadu lebih umum dijumpai, suatu sistem multifungsi perpaduan antara tanaman pangan, pepohonan, ternak dan belukar. Interaksi antara elemen-elemen tersebut sama pentingnya dengan kegunaan masing-masing elemen (tunggal). 3. Segregasi ilmu pengetahuan Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Terpadu (Integrated Natural Resource Management, INRM) tidak hanya membutuhkan pendekatan multifungsional pada skala bentang lahan (van Noordwijk et al., 2001, 2004b), tetapi juga membutuhkan ‘penghubung’ antara berbagai cara pendekatan yang sebelumnya terpisah-pisah, pada saat mana ilmu pengetahuan dimasukkan ke dalam suatu kerangka yang kurang dipengaruhi posisi pihak yang berkepentingan, emosi dan interes politik. Telaahan yang mengungkapkan sejarah panjang perdebatan ‘hutan dan air’ menunjukkan bahwa segregasi pengetahuan (yang tegas terpisah satu sama lain) tersebut tidak sepenuhnya terjadi, dan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri masih jarang pula ditemukan. Namun demikian dibutuhkan pendekatan yang lebih jelas dalam pengelolaan pengetahuan yang dapat memahami adanya perbedaan-perbedaan, manfaat dari adanya diversitas, dan mencoba memperoleh keselarasan (Gambar 5 dan 6). 22 Gambar 6. Lima cara untuk mengetahui tentang air dan fungsi DAS yang semuanya dibutuhkan untuk memahami “INRM” pada tingkat bentang lahan dengan berbagai macam pihak yang berkepentingan Gambar 7. Klasifikasi pengetahuan berbasis ekologi oleh tiga tokoh utama (petani, peneliti, pengambil kebijakan) yang berhubungan dengan keunikan dalam menemukan, mempertahankan keaslian dan memodifikasi pengetahuan. 23 Dengan diterimanya berbagai cara dalam mengetahui suatu permasalahan dan adanya pengetahuan yang beragam yang diangkat oleh berbagai pihak yang berkepentingan, maka peran pengetahuan berbeda-beda menurut kepentingannya dari pengetahuan murni (pure science) pengetahuan terapan (applied science) cara pelaksanaan (application pathway) yang selama ini masih mendominasi system penelitian pengelolaan SDA. Seperti yang telah dikemukakan oleh Clark (2007) dan Stokes (1997), bahwa penelitian aplikatif dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita akan prinsip-prinsip dasar dan penunjang untuk pelaksanaannya di lapangan. Sebagai contoh adalah ahli mikrobiologi Perancis Louis Pasteur yang menggunakan mikrobiologi kedokteran sebagai disiplin ilmu sebagai dasar untuk mengetahui penyebab berbagai penyakit dan memberikan saran untuk penyembuhannya. Masih banyak lagi kata dan istilah yang dipakai dalam berbagai aspek untuk menghubungkan antara ilmu pengetahuan dan tindakan/aksi/pelaksanaan. Untuk itu dapat dibuat 3 bagian penting untuk menjawab 3 macam pertanyaan yaitu “apa/dimana/kapan’, ‘bagaimana’ dan ‘apa manfaatnya’ (Tabel 1). 24 Gambar 8. Skema hubungan berbagai macam penelitian dan pengembangan serta hubungannya dengan pengetahuan yang telah ada dan tindakan yang dilakukan Tabel 1. Pertanyaan-pertanyaan utama dalam sistem pengetahuan lokal, pengetahuan murni dan pengetahuan pengembangan Apa/dimana/kapan Bagaimana Sistem pengetahuan Konteks lokal (tempat, waktu, kondisi) Pengetahuan murni Mekanisma (prinsip umum) Penelitian yang Konteks + Mechanisma didorong oleh kebutuhan Apa manfaatnya Dampak (Outcome) Dampak Dampak 4. Agenda agroforestri sebagai konsep pemersatu multifungsional bentang lahan Alasan utama ketertarikan kita terhadap agroforestri, bukan karena praktik tersebut telah ada yang cocok bagi kebanyakan petani, atau karena penelitian lapangan yang telah dilakukan merupakan topik-topik menarik walaupun masih penuh dengan berbagai argumen. Pertanian tanpa pohon mungkin saja terjadi pada berbagai bentang lahan, terutama pada tempattempat yang landai, tanpa ada masalah erosi oleh angin; tetapi kondisi demikian terjadi pada skala kecil. Pada berbagai bentang lahan, selain 25 sebagai sumber komoditas utama yang dapat diperdagangkan, pohon berkontribusi banyak terhadap tercapainya pertanian sehat. Namun demikian penanaman pohon pada lahan pertanian dan petani sebagai pengelolanya, pada kenyataanya ditarik oleh 4 macam kekuatan ke berbagai arah: (I) Pengentasan kemiskinan dan berbagai sasaran Millennium Development yang mungkin cenderung menggunakan sumber daya hutan yang berlebihan atau bahkan menghilangkan keberadaan pohon menurut strategi pengelolaan jangka pendek, (II) Pertumbuhan ekonomi dan integrasi pasar global yang seringkali menyebabkan berkurangnya atau hilangnya keragaman lokal atau cenderung menuju ke sistem monokultur (menyediakan produk yang beragam bagi konsumer), (III) Kepedulian terhadap layanan lingkungan dan tapak ekologi yang memungkinkan petani sebagai bagian dari bentang lahan akan terabaikan oleh pengambil kebijakan, (IV) Sistem pemerintahan yang bervariasi dari sistem sentralisasi yang kuat hingga desentraslisasi dengan kontrol pemerintahan lokal, menimbulkan adanya resiko penyalah gunaan wewenang di tingkat ‘elite’. Keempat kondisi tersebut menentukan empat tema utama bagi penelitian dan pengembangan agroforestri: A. Pengurangan tingkat kemiskinan melalui perbaikan hubungan pasar dengan produksi pohon, perbaikan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan pohon di tingkat lokal untuk pengentasan kemiskinan. B. Pasar untuk jasa lingkungan dan cara-cara lainnya untuk pemberian insentif ekonomi sebagai ‘imbalan’ yang lebih diharapkan relatif terhadap perbaikan produk, hal tersebut membutuhkan bentuk service per komoditi, dengan segala bentuk kemasannya (misalnya kredit reduksi emisi C) dimana hal tersebut sebagai subyek penyediaan/kebutuhan yang dapat dijadikan sebagai kontrol. 26 C. Zonasi sistem penggunaan lahan, aturan-aturan untuk akses terhadap berbagai macam sumber daya hutan dan pemberian insentif untuk kegiatan-kegiatan gabungan untuk mempertahankan multifungsi hutan D. Kapasitas agroforester (atau rimbawan yang terpisah tegas dengan petani) dan kelembagaannya untuk menghubungkan berbagai sasaran Millennium Development pada berbagai tingkat pemerintahan Gambar 9. Empat kekuatan yang menarik agroforestri ke berbagai arah yang berbeda, dan empat tema yang mengkombinasikan kedua arah kekuatan dan tradeoffnya Alur informasi pada masing-masing area dari keempat tema tersebut diarahkan oleh dimensi “kegunaan” atau salience (‘so what’), kredibilitas atau credibility (menjawab pertanyaan ‘how’) dan legitimasi atau legitimacy (berhubungan dengan konteks lokal) dan penyesuaian sistem-sistem yang 27 ada untuk penelitian dan pengembangan. Analisis tentang kelebihan dan kekurangan dari ketiga dimensi tersebut dapat meningkatkan efektifitas agroforestry (Tabel 2). Pada konteks bentang lahan terdapat perbedaan antara luasan ‘hutan tersisa’, daerah pinggiran hutan (biasanya berhubungan dengan hak penguasaan lahan) dan hutan yang terpisah- pisah/agroforestri/mosaik pertanian (Chomitz et al., 2007). Pada bagian yang terkahir kita dapat melihatnya sebagai peningkatan tutupan hutan bila terjadi ’peralihan hutan’ telah terjadi (Mather, 2007), seperti yang terjadi di China dan Vietnam. Tabel 2. Karakteristik lebih lanjut dari informasi untuk pengembangan agroforestri (modifikasi lebih lajut dari Tabel 1) Apa manfaatnya Dampak (outcome) Legitimasi: Kredibilitas: Manfaat Kriteria informasi Apakah informasi Apakah (Salience): pengukurannya Apa dampaknya baru yang diperoleh muncul dari konteks menggunanakan terhadap manusia, kita, dari orang yang metoda yang benar planet dan kita kenal dan bisa dan up-to date? keuntungan dipercaya Apakah sejalan (atau lainnya? yakin bertentangan) dengan temuan umum dan didukung/disetujui oleh peneliti yang sudah dikenal reputasinya Tipe pengetahuan Pengetahuan berbasis Pengetahuan berbasis Kebijakan berbasi kearifan local (Local pengetahuan ekologi pengetahuan ecological (Modeller ecological ekolodi knowledge, LEK) knowledge, MEK) (Policy/public ecological knowledge, PEK) Karakteristik Diagnosis, Evaluasi Dasar pengetahuan Applikasi, Fokus lainnya partisipatif yang kuat, uji pada kebijakan pembuktian hypothesis Penelitian dasar berbasis manfaat Apa/dimana/kapan Bagaimana Kontex + Mekanisma 28 Sukarela Kriteria untuk imbal jasa layanan lingkungan (Rewards for environmental services, RES) Paradigma Adaptasi (tanggap perubahan iklim terhadap tanda-tanda perubahan di tingkat lokal, menggunakan jaringan kerja lokal) Contoh-contoh dari beberapa program pengembangan Hak & SDA Realistik Kondisional (tidak tentu) Menjadi terampil (Kapasitas belajar meningkat, menginterpretasikan gejala dini, siap mengghadapi perubahan tehnologi) Biotechnologi Adopsi (rencana pengembangan wilayah yang disetujui pemerintah) Pengelolaan SDA secara terpadu (Integrated Natural Resource Management) 5. Adaptasi terencana atau “sustainagility” Definisi tingkat tinggi untuk “pembangunan berkelanjutan” atau “sustainable development’ adalah memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa harus memikirkan kebutuhan di masa mendatang. Namun demikian, saat ini ‘berkelanjutan’ didefinisikan sebagai sub-sistem seperti halnya dengan pertanian, yaitu system budidaya tanaman atau penggunaan genotype tanaman spesifik atau ternak. Maka sustainable didefinisikan sebagai “ketangguhan” atau “persistensi” sistem yang ada saat ini, tidak ada evaluasi terhadap tawaran lain yang memungkinkan untuk perubahan di masa yang akan datang. Ketangguhan suatu sistem dapat diukur, tetapi untuk pengukuran suatu perubahan masih bersifat spekulatif. Konsep “sustainagility” adalah kemampuan suatu sistem dalam menunjang perubahan yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi, “sustainagility” merupakan peningkatan dari ‘sustainability’ yang memasukkan dimensi dinamik untuk “beradaptasi” ( Gambar 10; Verchot et al., 2007). 29 Gambar 10. Sustainagility, menunjang pengelolaan berbasis sumber daya alam yang luwes terhadap perubahan-perubhaan di masa mendatang, beradaptasi dan melengkapi ‘persistensi’ dari kriteria berkelanjutan suatu system pada berbagai tingkatan dalam bentang lahan (Verchot et al., 2007) Dalam bahasan “adaptasi” terhadap perubahan iklim, ada dua situasi yang terjadi yaitu: 1. Menduga arah dan ukuran terjadinya perubahan dan mengatur apa bisa kita lakukan 2. Adanya ketidak-menentuan arah dan variabilitas perubahan yang lebih besar serta ketidak menentuan ukuran perubahan di tingkat lokal, maka kita harus tingkatkan daya sangga (buffering) dan daya lenting (resilience) kita terhadap ketidak menentuan tersebut. Situasi pertama membutuhkan rencana teknis dan penanganan yang spesifik, sedangkan situasi yang kedua lebih menunjang adanya keragaman, resilience 30 dan buffering. Namun demikian sampai kini perhatian utama dan alokasi dana masih difokuskan pada masalah yang terjadi di masa lalu, karena hal tersebut lebih bersifat aktual dan dapat dipertanggung jawabkan pelaporannya (tangible). Peran agroforestry dalam adaptasi terhadap perubahan iklim mungkin lebih pada mempertahankan atau meningkatkan keragaman dan daya sangga. Dengan melihat adanya peluang ketidakmenentuan pasar dan iklim, maka pendekatan ini lebih beralasan dan menguntungkan. 6. Reduksi emisi melalui agroforestri Agrofrestri mencakup berbagai system penggunaan lahan (SPL) yang tingkat kekompleksannya berada diantara “hutan” dan “lahan pertanian terbuka”. Dampak agroforestri terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) ditentukan oleh besarnya biomasa pohon, ketebalan seresah yang menutup permukaan tanah, tingkat kepadatan tanah yang mempengaruhi pertukaran gas di udara dengan tingkat aerasi dalam tanah, dan neraca N dalam sistem (Kandji et al., 2006; Verchot et al., 2004). Emisi N2O ke atmosfer terjadi karena adanya ketersediaan N dalam tanah yang berlebihan dan kondisi aerasi tanah agak terganggu. Hal tersebut dapat terjadi pada lahan-lahan yang komponen penyusunnya didomniasi oleh legum pemfiksasi N dari udara, atau sistem-sistem pertanian lainnya dengan tingkat pemupukan N tinggi (Gambar 11). Bila agroferstri menggantikan hutan maka efeknya terhadap emisi GRK negative, tetapi pengaruhnya masih lebih positif bila dibandingkan dengan lahan pertanian yang “lebih terbuka” atau pada padang penggembalaan. Bila agroforestry dimulai pada lahan-lahan terdegradasi maka akan diikuti oleh peningkatan serapan netto CO2. Dengan demikian perspekstif peningkatan atau penurunan emisi GRK tergantung pada kondisi 31 awal dimana agroforestry dimulai. Bila kita tinjau produksi sawit di Indonesia dari sudut pandang pihak luar, sangat jelas dari sejarahnya bahwa perkebunan kelapa sawit dimulai dengan deforestasi yang diikuti oleh peningkatan emisi. Bila ditinjau dari pihak perkebunan sawit, dikatakan bahwa perkebunan sawit dimulai dari lahan-lahan non-hutan yang telah terdegradasi. Dengan demikian pengukuran emisi netto tergantung pada kondisi awal, yang secara teknis jauh lebih mudah bila dibandingkan dengan isu politik yang kompleks. Beberapa persetujuan internasional, seperti Kyoto Protocol mencoba menyelesaikan masalah emisi tersebut dengan memasukkan sejarah penggunaan lahan sebagai referensi, dimana deforestasi yang terjadi sebelum tahun 1990 tidak dipertimbangkan lagi, tetapi yang dipertimbangkan adalah alih guna hutan yang terjadi baru-baru saja. Gambar 11. Proses-proses pertukaran gas antara gas dalam tanah, vegetasi dan atmosfer yang mempengaruhi jumlah netto pelepasan GRK, sebagai respon lahan terhadap beberapa faktor pengelolaan seperti drainasi, pemadatan tanah dan pemupukan N. 32 Gambar 12. Perbedaan sudut pandang pihak yang bertanggung jawab terhadap emisi di masa lampau: Dari sudut pandang pihak perkebunan (misalnya kelapa sawit) penghitungan emisi dari perkebunan dimulai pada saat lahan sudah terdeforestasi, sedangkan dari sudut pandang pihak luar melihatnya pada sektor secara keseluruhan dengan membebankan kehilangan hutan lewat ’deforestasi’ kepada pengguna lahan saat ini. 7. Konsekuensi bagi pendidikan di Universitas Peneliti-peneliti dan pembentuk kebijakan dari generasi mendatang akan dihadapkan pada kompleksitas yang tinggi dengan campuran masalah biofisik, sosio-ekonomi dan politis dalam penggunaan lahan. Apakah system pendidikan di perguruan tinggi saat ini telah dipersiapkan untuk menghadapi masalah-masalah tersebut? Pada tingkat petani Agroforestri dengan mudah menjembatani dunia pertanian dan kehutanan: petani telah mempraktekkan sistem campuran pohon pada lahan pertanian selama ribuan tahun. Namun demikian pada tingkat pemerintahan, departemen kehutanan mempunyai perbedaan kebiasaan, mandat dan agenda dari departemen pertanian. Pohon secara artifisial terpisah antar 2 departemen, pohon seperti karet dan kopi adalah urusan departemen pertanian. Walaupun proses dan prinsip-prinsip ekologi 33 berlaku untuk semua kisaran tanaman mulai tanaman semusim hingga tahunan, dengan jenis tanaman tidak berkayu hingga berkayu. Namun secara tradisi ilmu kehutanan terpisah dari ilmu-ilmu pertanian. Dengan demikian guna memenuhi pasar kerja yang terpisah antara kehutanan dengan pertanian, maka pembelajaran mahasiswa di perguruan tinggi dipisahkan menjadi fakultas yang berbeda. Negara-negara Asia Tenggara dan universitas-universitasnya mengikuti tradisi lama yang mimisahkan kedua program studi. Oleh karena itu, mahasiswa kehutanan dan pertanian telah kehilangan bagian terpenting dari bentang lahan dan kehidupan pedesaan, di satu sisi melihatnya sebagai ”petani”, dan di sisi lainnya sebagai ”masyarakat pengguna hutan” atau ”masyarakat hutan”, atau bahkan mungkin mereka tidak melihatnya sama sekali (van Noordwijk et al., 2007b,d; Kusters et al., 2007; Michon et al., 2007). Tigapuluh tahun yang lalu, kata agroforestri mulai dikenal, pada saat mana ilmu pengetahuan dan pendidikan diarahkan untuk mendekati praktekpraktek di lapangan, memahami peluang dan kendala yang berkembang di masyarakat pedesaan dalam melakukan budidaya pohon yang berjuang keras dengan aturan-aturan dan birokrasi yang ada. Fokus Agroforestri adalah menjembatani dan memadukan ke dua fungsi yaitu produksi (ekonomi) dan layanan lingkungan yang . Bersaing dengan fokus ”keterpaduan” memunculkan agroforestri sebagai lembaga baru yang mempertahankan wilayah kajiannya, bahwa agroforestri adalah ilmu pengetahuan baru yang terpisah dan membutuhkan alur pendidikan yang terpisah, serta membutuhkan posisi dalam lembaga pemerintahan yang terpisah pula. Untuk mengawalinya SEANAFE (the Southeast Asia Network for Agroforestry Education) sebagai pelopor dari perjuangan tersebut melalui pewujudan jalur pendidikan baru untuk dapat diterima sebagai macam profesi baru, melalui penyusunan kurikulum 34 akademis dan program studi baru untuk mempersiapkan lulusan yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang baru. Namun demikian, kenyataannya jalur baru tersebut akan berada di luar jalur sekolah kehutanan ataupun pertanian saat ini, yang jarang sekali mereka akan menghubungkan keduanya secara adil. Beberapa kompetensi dan skill lulusan dibutuhkan untuk menunjang berbagai aspek dan tahapan dalam negosiasi antara masyarakat hulu dan hilir (van Noordwijk et al., 2001; Tomich et al., 2007), antara para pemangku kepentingan dari luar dengan pihak lokal untuk menemukan kesepakatan dalam menyusun aturan dan imbal jasa pengelolaan bentang lahan yang selaras dengan multifungsi hutan yang dibutuhkan. Relevansi, kredibilitas dan legitimasi sangat dibutuhkan sebelum informasi baru yang diperoleh dimasukkan dalam pengetahuan, bahkan itupun belum tentu cukup untuk melakukan tindakan. Insentif untuk usaha yang menguntungkan harus dimunculkan dari kombinasi 3 tindakan “3P-(permen, pecut dan petuah)” yaitu janji pemberian insentif (permen) untuk pihak yang secara sukarela memberi keuntungan bagi pihak lain, pecut untuk penerapan aturan-aturan guna mencapai target minimum, dan petuah yang bisa membangkitkan kesadaran untuk mengatur diri sendiri dalam mengurangi dampak negatif pengelolaan yang kurang benar” (Gambar 13). Untuk Fakultas Pertanian di seluruh Indonesia telah disepakati akhir-akhir ini hanya memiliki dua program studi (PS) formal yaitu “agribisnis” dan “agro-eco-technologi”. PS Agribisnis akan fokus pada para pihak diluar bentang lahan pertanian (external), sedang PS agro-ecotechnologi akan lebih fokus kepada para pihak di dalam (internal) bentang lahan. Namun demikian, masih ada bagian transisi antara internal dan external yang membutuhkan keahlian khusus, karena masalah yang dihadapi di lapangan cukup kompleks (Gambar 14). 35 Gambar 13. Menghubungkan ilmu pengetahuan dengan tindakan/aksi membutuhkan insentif dalam bentuk hadiah, dukungan kebijakan dan rekognisi” Gambar 14. Pada bentang lahan pedesaan dengan mosaik lahan hutan, agroforestri dan pertanian merupakan produser untuk layanan lingkungan dan produk-produk yang bisa dipasarkan, dengan jalan mengkombinasikan capital stock yang dihasilkan secara alami, fisik, rekayasa manusia, sosial dan finansial; Permintaan akan produk dan layanan lingkungan oleh ‘pengguna’ diatur oleh berbagai tipe “agribisnis” dan perantaranya; Macam-macam penggunaan lahan yang memberikan produk dan layanan lingkungan dipengaruhi oleh “para pemangku kepentingan eksternal” yang mungkin akan mencoba melanjutkan layanan yang pernah diperoleh di masa lalu secara gratis, berdasarkan aturan pemerintah yang ada. 36 Para alumni Pertanian, Kehutanan atau Agroforestry harus berfungsi sebagai “boundary agent” atau “penghubung” yang bisa menghubungkan lima macam pengetahuan, membantu para pemangku kepentingan dalam bernegosiasi dengan cara yang realistis, sukarela dan kondisional (berdasar pada outcome), persetujuan bisnis, apakah ditujukan kepada pasar konvensional (agribisnis) ataukah untuk mempertahankan atau meningkatkan layanan lingkungan (Swallow et al., 2007; van Noordwijk et al., 2007c). Analisis pada berbagai level dan berbagai sudut pandang pelaku harus dilakukan untuk menjembatani multi pengetahuan (LEK, MEK dan PEK) (Joshi et al., 2004) untuk bernegosiasi dalam pengelolaan SDA di tingkat lokal yang realistis, sukarela dan kondisional yang membutuhkan perhatian pada berbagai tingkatan dan proses (van Noordwijk et al. 2001; 2007c) (Gambar 15). Beberapa alat bantu dalam pengukuran secara partisipatif terhadap aspek hidrologi, agobiodiversitas, cadangan karbon dan akses pasar, dan hak penguasan lahan akhir-akhir ini telah tersedia untuk diuji. Gambar 15. Kemampuan “agen penghubung” dalam menghubungkan 5 macam pengetahuan untuk mendapatkan kesepakatan yang realistis, sukarela dan kondisional melalui proses negosiasi. (K = pengetahuan, A = actor) 37 Dalam merancang ulang kurikulum untuk perguruan tinggi, alur sederhana Konteks + Mechanisma outcome dapat dipakai sebagai berikut: Konteks + Mekanisma Outcome Terampil, bermanfaat, aspirasi mahasiswa ; berpeluang untuk perbaikan lingkungan di tingkat lokal; kemampuan dari staf pengajar Merancang kurikulum yang merupakan seri pengalaman belajar untuk membangun kredibilitas dan legitimasi Monitoring proses dan produk untuk mengkontrol kualitas, sejalan dengan dinamika standard nasional Bila hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, Indonesia akan mempunyai kompetensi, professional dan memimpin dalam memecahkan masalah yang kompleks dimasa yang akan datang, dimana perhatian kita akan terbelah untuk memecahkan masalah globalisasi dengan perubahan iklim global yang merupakan penyebab terjadinya perubahan kehidupan di pedesaan maupun diperkotaan. Pembangunan berkelanjutan tidak dapat dihilangkan, tetapi beberapa kondisi yang merugikan dapat dengan mudah dihindari, dan keterampilan/kompetensi untuk bernegosiasi sangat dibutuhkan. Box 1. Topik penting untuk diskusi lebih lanjut Keragaman hayati terus meningkat bagi pengguna di kota, sedangkan keragaman hayati di tingkat global menurun dengan cepat Bila kriteria untuk layanan lingkungan telah ditetapkan, agroforestri kompleks (seperti kebun lindung) mungkin dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan, maka layanan lingkungan yang dimonopoli oleh hutan dapat melunak Perubahan iklim menggambarkan perubahan kebutuhan akan produk dan layanan lingkungan serta kemampuan pohon untuk menghasilkannya: Adaptasi pohon dibutuhkan di tingkat lahan/bentang lahan, tetapi tetap saja perubahan pasar mungkin masih akan tetap mendominasi 38 Daftar Pustaka Agus, F., Farida and Van Noordwijk, M. (Eds). 2004. Hydrological Impacts of Forest, Agroforestry and Upland Cropping as a Basis for Rewarding Environmental Service Providers in Indonesia. Proceedings of a workshop in Padang/Singkarak, West Sumatra, Indonesia. 25-28 February 2004. ICRAF-SEA. Bogor, Indonesia. Chomitz, K.M. 2007. At loggerheads? Agricultural expansion, poverty reduction and environment in the tropical forests. World Bank Policy Research Report, the Worldbank. Washington (DC), USA. Clark, W. and Holliday, L. (Eds.). 2006. The Role of Program Management Summary of a Workshop. Roundtable on Science and Technology for Sustainability. National Research Council. Washington (DC) Costanza, R. 2000. Social Goals and the Valuation of Ecosystem Services. Ecosystems 3. 4-10. IPCC. 2007. Summary for Policymakers. In: Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson, Eds. Cambridge University Press. Cambridge, UK, Joshi, L., Schalenbourg, W., Johansson, L., Khasanah, N., Stefanus, E., Fagerström, M.H. and van Noordwijk, M. 2004. Soil and water movement: combining local ecological knowledge with that of modellers when scaling up from plot to landscape level. In: van Noordwijk, M., Cadisch, G. and Ong, C.K. (Eds.) Belowground Interactions in Tropical Agroecosystems. CAB International. Wallingford (UK). pp. 349-364 Kandji ST, Verchot LV, Mackensen J, Boye A, van Noordwijk M, Tomich TP, Ong CK, Albrecht A and Palm CA. 2006. Opportunities for linking climate change adaptation and mitigation through agroforestry systems. In: Garrity DP, Okono A, Grayson M and Parrott S, eds. World Agroforestry into the Future. Nairobi, Kenya. : World Agroforestry Centre - ICRAF. P. 113-121. http://www.worldagroforestry.org/sea/Publications/searchpub.asp?publishid=148 1 Kusters, K., de Foresta, H., Ekadinata, A. and van Noordwijk, M. 2007. Towards solutions for state vs. local community conflicts over forestland: the impact of formal recognition of user rights in Krui, Sumatra, Indonesia. Human Ecology 10.1007/s10745-006-9103-4 Mather, A.S., 2007. Recent Asian forest transitions in relation to forest transition theory. International Forestry Review . 9: 491-502. Michon G, De Foresta H, Levang P and Verdeaux F. 2007. Domestic forests: a new paradigm for integrating local communities’ forestry into tropical forest science. 39 Ecology and Society 12(2): 1. http://www.ecologyandsociety.org/vol12/iss2/art1/ [online] URL: PEACE. 2007. Indonesia and Climate Change: Current Status and Policies. Jakarta: The World Bank Rees, W.E. 2002 An ecological economics perspective on sustainability and prospects for ending poverty. Population and Environment 24 (1), pp. 15-46 ; Rees, W.E., 1992. Ecological footprints and appropriated carrying capacity: what urban economics leaves out. Environment & Urbanization 4: 121-130. Stokes, D.E. 1997. Pasteur's Quadrant: Basic Science and Technological Innovation. Brookings Institution Press. Washington DC. Swallow, B., Kallesoe, M., Iftikhar, U., van Noordwijk, M., Bracer, C., Scherr, S., Raju, K.V., Poats, S., Duraiappah, A., Ochieng, B., Mallee, H. and Rumley, R. 2007. Compensation and Rewards for Environmental Services in the Developing World: Framing Pan-Tropical Analysis and Comparison. Working Paper 32. Nairobi: World Agroforestry Centre. Swift MJ, Izac AMN, van Noordwijk M. 2004. Biodiversity and ecosystem services in agricultural landscapes: Are we asking the right questions? Agric Ecosyst Environ 104:113-134. Tomich, T.P., Timmer, D.W., Velarde, S.J., Alegre, J., Areskoug, V., Cash, D.W., Cattaneo, A., Cornelius, J., Ericksen, P., Joshi, L., Kasyoki, J., Legg, C., Locatelli, M., Murdiyarso, D., Palm, C., Porro, R., Perazzo, A.R., Salazar-Vega, A, van Noordwijk, M., Weise, S., and White, D. 2007. Integrative science in practice: process perspectives from ASB, the Partnership for the Tropical Forest Margins. Agriculture Ecosystems and Environment. 9: 269-286. van Noordwijk, M., T. P. Tomich, and B. Verbist. 2001. Negotiation support models for integrated natural resource management in tropical forest margins. Conservation Ecology 5(2): 21. [online] URL: http://www.consecol.org/vol5/iss2/art21, 18 pp van Noordwijk, M., Cadisch, G. and Ong, C.K. (Eds.). 2004a. Belowground Interactions in Tropical Agroecosystems. CAB International. Wallingford (UK), 580 pp. van Noordwijk, M., Cadisch, G. and Ong, C.K. 2004b. Challenges for the next decade of research on below-ground interactions in tropical agroecosystems: client-driven solutions at landscape scale. In: van Noordwijk, M., Cadisch, G. and Ong, C.K. (Eds.) 2004 Belowground Interactions in Tropical Agroecosystems. CAB International. Wallingford (UK). pp. 365-379 van Noordwijk, M., Farida , P. Saipothong, F. Agus, K. Hairiah, D. Suprayogo and B. Verbist. 2006. Watershed functions in productive agricultural landscapes with trees. pp. 03-112. In D.P. Garrity, A. Okono, M. Grayson and S. Parrott (Eds.). World Agroforestry into the Future. Nairobi, Kenya. : World Agroforestry Centre ICRAF.. 40 http://www.worldagroforestry.org/sea/Publications/searchpub.asp?publishid=148 2 van Noordwijk, M., Dewi, S., Swallow, B., Purnomo H. and Murdiyarso, D.M. 2007b. Avoiding or reducing emissions at the tropical forest margins: urgent, cost-effective but not easy ; 2. Deforestation: will agroforests fall through the cracks? ; 3. Sustainable, efficient and fair: can REDD be all three? ; 4. Benefits, but not everybody will win. Policy briefs. World Agroforestry Centre, Bogor. http://www.worldagroforestry.org/sea/Networks/RUPES/index.asp van Noordwijk, M., Agus, F., Verbist, B., Hairiah, K. and Tomich, T.P. 2007a. Managing Watershed Services in Ecoagriculture Landscapes. In: Sara J. Scherr and Jeffrey A. McNeely (eds.). Farming with Nature: The Science and Practice of Ecoagriculture. Island Press. Washington DC. pp 191 - 212. van Noordwijk, M., Leimona, B., Emerton, L., Tomich, T.P., Velarde, S., Kallesoe, M., Sekher, M. and Swallow, B., 2007c. Criteria and indicators for ecosystem service reward and compensation mechanisms: realistic, voluntary, conditional and pro-poor. Working Paper 37. Nairobi: World Agroforestry Centre. van Noordwijk, M., Suyanto, S., Budidarsono, S., Sakuntaladewi, N., Roshetko, J.M., Tata, H.L., Galudra, G., Fay, C. 2007d Is Hutan Tanaman Rakyat a new paradigm in community based tree planting in Indonesia?. Bogor, Indonesia : World Agroforestry Centre ICRAF. 32p. Verchot, L.V., Mosier, A., Baggs, E.M. and Palm, C.A. 2004. Soil-Atmosphere gas exchange in tropical agriculture: contributions to climate change. In: van Noordwijk, M., Cadisch, G. and Ong, C.K. (Eds.) 2004 Belowground Interactions in Tropical Agroecosystems. CAB International. Wallingford (UK). pp. 209-225. Verchot, L.V., Van Noordwijk, M., Kandji, S., Tomich, T.P., Ong, C.K., Albrecht, A., Mackensen, J., Bantilan, C., Anupama, K.V. and Palm, C.A., 2007. Climate change: linking adaptation and mitigation through agroforestry. Mitig Adapt Strat Glob Change. 12: 901-918. von Braun, J. 2007.The world food situation: new driving forces and required actions. IFPRI’s Biannual Overview of the World Food Situation presented to the CGIAR Annual General Meeting, Beijing, December 4, 2007. http://www.ifpri.org/pubs/agm07/jvb/jvbagm2007.pdf 41