Bab I

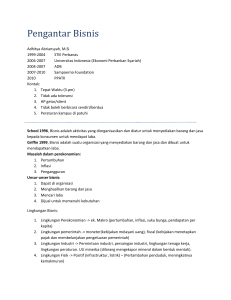

advertisement