PERMUKIMAN KUNA ABAD KE 9

advertisement

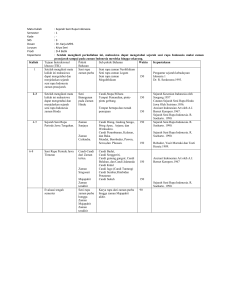

Bangsa yang besar ialah bangsa yang memiliki peradaban leluhurnya Save our heritage…… (Narasinga2010)([email protected]) PERMUKIMAN KUNA ABAD KE 9-10 Masehi Studi kasus : situs liyangan Oleh : Nurkotimah S,S. Sarjana Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Sekretaris umum DPP PERADAH D.I Yogyakarta Situs Liyangan terletak di Dusun Liangan, Desa Purbosari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah (tepatnya di area penambangan pasir). Titik koordinat S7 15 07.0 dan E110 01 37.4. Hasil penelitian penjajagan pada 2010 menunjukan bahwa Situs Liyangan secara kronologis merupakan situs permukiman dari masa Mataram Kuna, yaitu sekitar abad X masehi yang berdasarkan langgam bangunan candid an fragmen keramik asing (Tjahjono, dkk., 2010). Tahun 2008 dan 2009, Situs Liyangan ditemukan terkubur material vulkanik sedalam kira-kira 68 m. Situs tersebut ditemukan oleh warga penambang pasir yang menemukan sejumlah data arkeologi berupa talud batu, batu candi, dan beberapa fragmen artefak. Hingga saat ini, catatan tertua tentang letusan Gunung Sindoro adalah tahun 1806 Masehi. Catatan tersebut, sangat tidak sesuai dengan kondisi temuan permukiman kuna Liyangan. Perkampungan Liyangan dipastikan terkena bencana letusan pada abad ke-9/ke-10. Selain itu, Gunung Sindoro sudah beberapa meletus sebelum perkampungan kuna ada. Salah satu buktinya ialah dimanfaatkan materi vulkanik, terutama batu sebagai komponen bangunan ibadah dan kesuburan tanah yang mendukung pertanian (Riyanto, 2014 : 103). Keberadaan perkampungan yang hilang atau terpendam dan kini ditemukan kembali, juga diperkuat dengan adanya sebuah prasasti tinulad (tiruan). Prasasti tersebut ialah Prasasti Rukam (907 M) yang berisi tentangpenganugerahan sima atas wanua i rukam oleh Sri Maharaja Rake Watukura Dyah Balitung Sri Dharmmodaya Mahasambhu sebagai pengganti sima dari Rakryan Sanjiwana (nenek sang raja) untuk dharmanya di Limwung. Dalam Prasasti Rukam terdapat kata-kata ‘….. kumonnakan ikanang wanua i rukam wanua wanua i dro sangka yan hilang dening guntur rakryan sanjiwana nini haji manasia i dharma nira I limwung muang pagawa yana kamulan.. ’ (Nastiti, et.al. 1982 : 23) , yang artinya ….. memerintahkan (supaya) wanua i rukam tersebut, (yang termasuk) wilayah kutagara, mengingat bahwa rusak/hilang karena terkena letusan gunung sima dari Rakryan Sanjiwana, nenek sang raja diberikan untuk dharmmanya di Limwung, serta dibuatlah kamulan…. (Muchtar, 2014 : 155). Christie (2004) menginterpretasikan bahwa wanua i rukam ditetapkan sebagai sima bagi dharma Rakryan Sanjiwana karena daerah sima yang dulu miliknya hilang terkena letusan gunung. Muchtar (2014) menyimpulkan bahwa Situs Liangan merupakan perkampungan yang hancur karena terkena bencana gunung meletus (sesuai dengan isi di Prasasti Rukam). Sedangkan wanua i Rukam Bangsa yang besar ialah bangsa yang memiliki peradaban leluhurnya Save our heritage…… (Narasinga2010)([email protected]) merupakan perkampungan baru yang mengantikan perkampungan yang hancur akibat bencana (Muchtar, 2014 :161). Gambaran umum hasil penelitian lanjutan tahun 2010 hingga 2014 menunjukan bahwa Situs Liangan merupakan “pedusunan” atau permukiman masa Mataram Kuna abad VI-X Masehi, yang memiliki komponen permukiman yang kompleks, yaitu area hunian, area peribadatan Hindu, pertanian, dan perbengkelan. Area hunian ditandai dengan ditemukannya sisa rumah kayu, peralatan rumah tangga dari keramik, tembikar, logam, dan batu. Area peribadatan Hindu ditandai oleh bangunan candi Hindu, batur, dan peralatan peribadatan berupa genta perunggu dan arca. Area pertanian ditandai oleh sebaran yonidi bagian atas situs , peralatan pertanian dari logam, serta sisa padi dan data organic yang hangus terbakar oleh material vulkanik (Riyanto, 2014 : 31-32). Berikut adalalah deskripsi temuan arkeologis di Situs Liyangan. Terdapat dua buah bangunan candi, candi yang pertama ditemukan pada tahun 2010, sedangkan candi yang kedua ditemukan pada tahun 2014. Keistimewaan candi pertama ialah terdapat sebuah yoni dengan tiga lubang. Yoni tersebut berukuran panjang 203 cm, lebar bagian atas 72 cm, lebar bagian bawah 91 cm, dan tinggi 70 cm. Cerat yoni menghadap ke selatan kea rah puncak gunung Sindoro. Lubang pertama pada yoni berbentuk bujur sangkar dengan luas 25 x 25 cm2. Pada lubang ini lingganya telah hilang. Lubang kedua dan ketiga bentuknya tidak beraturan. Candi kedua ditemukan pada tahun 2014. Candi ini mempunyai keistimewaan, yaitu ditemukannya fragmen tulang, onggokan butir padi terbakar. Bangunan selanjutnya, ialah batur, di situs Liyangan terdapat 7 buah batur. Semua batur memiliki pola yang sama yaitu mempunyai denah persegi empat/bujur sangkar serta menggunakan bahan berupa batu andesit warna hitam dan beberapa batu telah teroksidasi dengan warna merah. Selasar dan tangga batu, keduanya merupakan bangunan yang tak terpisahkan. Selasar memiliki ukuran panjang ± 30 m. Pagar candi merupakan bangunan yang menandakan batas tempat sacral dan profane. Talud merupakan tempat yang landau /miring. Pada situs liyangan, talud terbuat dari susunan balok batu, tkubus batu, dan bolder. Keberadaan talud merupakan adaptasi lingkungan Liyangan yang bertopografi berada di lereng Gunung Sindoro. Komponen penting dalam suatu Bangsa yang besar ialah bangsa yang memiliki peradaban leluhurnya Save our heritage…… (Narasinga2010)([email protected]) perkampungan, ialah jaringan jalan. Demikian pula dengan di Liangan, terdapat jaringan jalan yang terbuat dari batu-batu bulat dengan ukuran yang relative hamper sama. Selain temuan berupa bangunan utama, di Situs Liangan juga ditemukan keramik cina dari dinasti Tang, yang menandakan telah adanya suatu kontak dagang dengan asing. Selain itu, disekitar situs juga ditemukan Genta, celupak, parang, gandik, pipisan, 2 buah arca Ganesha, arca wanita, arca laki-laki, jaladwara (saluran air), lingga, lumping, lapik arca, dan yoni (Istari, 2014 : 201-2014). Situs Liangan juga ditemukan sisa rangka manusia yang ditemukan pada tanggal 6 Juli 2013. Sisa manusia tersebut ditemukan dalam suatu matrix tanah lempung pasiran berwarna coklat kehitaman, yang merupakan tanah paleosol. Berdasarkan konteksnya, fitur manusia berkedudukan di ketinggian yang sama dengan baatur disebelahnya. Hal tersebut, menandakan bahwa individu tersebut berasal dari zaman yang sama dengan candi, yaitu sekitar abad 9-10 Masehi (Noerwidi, 2014 :296-297). Berdasarkan analisis bioarkeologi, individu Liangan berjenis kelamin perempuan yang berumur 18-22 tahun. Individu tersebut memiliki ciri rasial Mongoloid yang kuat dengan beberapa campuran karakter Australo-Melanesoid. Perempuan tersebut mengidap beberapa penyakit periodontal dan mengalami modifikasi gigi yang berhubungan dengan aspek estetika. Individu tersebut dimakamkan pada suatu konteks kubur sekunder yang hanya melibatkan beberapa anggota tulang utamannya saja (Noerwidi, 2014 : 317). Penemuan situs Liangan ternyata mengundang beberapa pihak untuk menyaksikan keelokan sisa perkampungan sekitar abad ke 9-10 M. pengunjung yang dating berasal dari beberapa kalangan, diantarannya masyarakat awam, pelajar, mahasiswa, peneliti, instansi pemerintah, dan kaum spiritual. Daya Tarik pengunjung yang ingin tahu tentang situs Liangan terlihat dari antusiasnya yang selalu bertanya-tanya tentang situs ini. Sehingga bias dijadikan sebagai situs yang bertujuan dalam pengetahuan kesejarahan bagi masyarakat dan membuktikan peradaban leluhur. Sisi lain, dari unsur masyarakat pengguna atau pengunjung perlu diatur dengan manajemen kunjungan yang baik. Pasalnya, Situs Liangan masih terbuka belum ada pagar atau batasnya. Kondisi yang demikian membuka peluang bagi oknum yang berniat jahat, sehingga berpotensi dalam kerusakan dan kelestarian situs. Daftar Pustaka Abbas, Novida; Riyanto, Sugeng; 2014. Liangan Mozaik Peradaban Mataram Kuna di Lereng Sindoro. 2014. Yogyakarta : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Arkeologi Yogyakarta dan KEPEL Press. Christie, Jan Wisseman. 2004. “Register of The Inscription of Java Part III : 898-929 A.D. Consultation Draft II. Tidak Terbit. Dalam Liangan Mozaik Peradaban Mataram Kuna di Lereng Bangsa yang besar ialah bangsa yang memiliki peradaban leluhurnya Save our heritage…… (Narasinga2010)([email protected]) Sindoro. 2014. Yogyakarta : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Arkeologi Yogyakarta dan KEPEL Press. Hlm 149 - 163 . 2014. “Menggali Peradaban Mataram Kuna di Liangan Tahap Demi Tahap” dalam Liangan Mozaik Peradaban Mataram Kuna di Lereng Sindoro. 2014. Yogyakarta : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Arkeologi Yogyakarta dan KEPEL Press. Hlm 31-115 Tjahjono, Baskoro Daru, dkk. 2010. Laporan Penelitian Penjajagan Situs Liangan, Temanggung, Jawa Tengah. Tidak Terbit