Implikasi Setelah Mengundangkan 2 Protokol Opsional KHA

advertisement

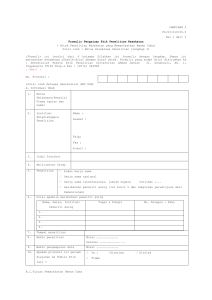

Mata Anak Serial Edisi Nomor: 01/VIII/2012 Implikasi Lebih Lanjut Setelah Mengundangkan 2 Protokol Opsional KHA A. Pengantar P olitik HAM, khususnya dalam pemajuan dan perlindungan hak anak, saat ini kembali memperoleh jalan terang ketika DPR dan Pemerintah bersepakat untuk mengesahkan 2 Protokol Opsional Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu Protokol Opsional KHA mengenai Keterlibatan Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata dan Protokol Opsional KHA mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, menjadi undang-undang. Namun pengesahan ini baru menjadi komitmen politik awal karena manakala suatu konvensi telah diratifikasi maka rangkaian kewajiban harus dilaksanakan oleh negara yang bersangkutan berdasarkan prinsip pacta sunt servanda dan good faith. Seringkali suatu negara terlambat melaksanakan komitmen internasionalnya untuk mengesahkan suatu konvensi mengenai HAM, padahal sudah lama konvensi tersebut ditandatangani. Sebagai contoh, untuk membuat undang-undang ratifikasi kedua protokol opsional KHA, Indonesia membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun sejak pemerintah menandatanganinya pada 24 September 2001. Komitmen untuk meratifikasi Kedua Protokol Opsional KHA telah dituangkan dalam agenda Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (Ranham) yang telah dibuat pada tahun 2004 yang lalu. Dalam Ranham tersebut dinyatakan bahwa ratifikasi kedua konvensi itu dijadwalkan pada tahun 2005 dan 2006. Pada saat RDPU antara Pemerintah dengan Komisi III DPR, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan bahwa penundaan ini terkait dengan permasalahan koordinasi antara para pemangku kepentingan, meskipun tidak dijelaskan lebih detail permasalahan tersebut. Padahal beberapa prasyarat untuk mengimplementasikan kedua Protokol Opsional sudah tersedia karena perangkat perundang-undangan yang mendukung dilaksanakannya kedua protokol tersebut sudah terbentuk, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Terhadap Orang, dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Setiap ratifikasi suatu instrumen Hukum HAM internasional, terdapat manfaat yang akan diterima oleh negara yang meratifikasi instrumen tersebut. Pandangan Richard Nielsen (2012) yang mempergunakan teori penghargaan (rewards theory) dari untuk melihat keuntungan apa yang bakal diterima oleh negara pihak. Motivasi negara dalam meratifikasi seringkali menurut Hathaway dilatarbelakangi kehendak mendapatkan penghargaan, bukan untuk mengharapkan efek. Dalam konteks ini, Nielsen menyatakan bahwa ratifikasi yang dilakukan oleh suatu negara membawa 2 (dua) manfaat bagi negara pihak, yaitu kemanfaatan yang berwujud secara ekonomik (tangible economic benefits) dan kemanfaatan yang tidak berwujud karena menyangkut dimensi legitimasi sosial (legitimate social benefit). Setelah meratifikasi suatu konvensi mengenai HAM, negara tersebut berharap dapat menarik lebih banyak investasi asing, sumbangan bantuan, akses yang lebih luas dalam perdagangan internasional, dan manfaat nyata lainnya. Di sisi yang lain, negara tersebut juga mengharapkan performanya dianggap lebih baik dalam pandangan masyarakat internasional. Yayasan Pemantau Hak Anak Hal. | 1 Mata Anak Serial Edisi Nomor: 01/VIII/2012 Motivasi untuk mendapatkan manfaat mungkin yang melatarbelakangi Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan kedua Protokol Opsional KHA. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah yang tengah membangun citra politik melalui berbagai fora hubungan internasional. Selain itu, langkah pengesahan ini sudah dipastikan akan dipergunakan sebagai substansi laporan periodik kepada Komite Hak Anak bahwa pemerintah telah melaksanakan komitmennya menjamin perlindungan anak. Sebelumnya pemerintah juga telah mengesahkan Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya. Apalagi Indonesia terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2011 – 2014. Dengan demikian citra Indonesia sebagai negara yang menghormati HAM di mata masyarakat internasional harus tetap terlihat baik. Hal ini diakui oleh salah satu diplomat Republik Indonesia, Darmansjah Djumala bahwa (2010), etelah pulih dari krisis pada 1998, diplomasi Indonesia difokuskan pada upaya pencitraan di luar negeri. Diplomasi pencitraan bagi sebuah negara mutlak perlu sebagai upaya untuk memperoleh kepercayaan dunia. Diplomasi pencitraan yang kini tengah dibangun oleh diplomat kita tidak terlepas dari situasi politik dalam negeri yang dibangun melalui politik pencitraan. Situasi diplomasi pencitraan sesuai dengan pandangan Simon Anholt (2010) yang menyatakan bahwa saat ini dalam menjalin hubungan internasional, setiap negara membutuhkan “nation brand” melalui pembentukan citra dan identitas untuk meningkatkan reputasi negara di mata masyarakat internasional. B. Kewajiban Pasca Ratifikasi Langkah awal yang harus dilaksanakan oleh negara, pasca ratifikasi adalah melakukan harmonisasi hukum. Harmonisasi hukum dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa hukum nasional dan regulasi administrasi yang terkait sesuai dengan instrumen Hukum HAM internasional yang telah diratifikasi. Hal ini membutuhkan pengembangan dan implementasi perencanaan nasional atau kebijakan untuk mengharmonisasikan hukum nasional dengan instrumen Hukum HAM Internasional (Jaap E. Doek, 2007). Menurut Jaap E. Doek, terdapat 2 langkah dalam mengharmonisasikan hukum yang harus dilakukan secara paralel, yaitu harmoni eksternal dan harmoni internal Harmoni eksternal dilakukan melalui penyesuaian hukum nasional dengan prinsip dan norma universal HAM. Harmonisasi internal dilakukan melalui upaya harmonisasi antarperaturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghilangkan kontradiksi norma antar antarperaturan perundangundangan tersebut. Hendardi (2007) mengacu pada pendapat Hikmahanto Juwana, menjelaskan terdapat kewajiban umum yang dibebankan kepada negara setelah meratifikasi konvensi mengenai HAM, yaitu: 1. Memberikan laporan secara periodik mengenai pelaksanaan suatu konvensi kepada Komisi yang membidangi sesuai dengan ruang lingkup substansi HAM yang diatur dalam konvensi tersebut; 2. Mengambil langkah-langkah mereformasi kebijakan agar substansi peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan norma yang diatur dalam konvensi HAM. Reformasi legislasi ini dilakukan melalui amandemen peraturan perundang-undangan yang ada atau membuat peraturan perundang-undangan yang baru guna mengadopsi norma-norma hukum yang diatur dalam suatu konvensi; Yayasan Pemantau Hak Anak Hal. | 2 Mata Anak Serial Edisi Nomor: 01/VIII/2012 3. Melaksanakan 4 (empat) kewajiban pokok negara yang berbeda derajat keterlibatan dan metode intervensinya, yakni memajukan, menghargai, melindungi, dan memenuhi HAM setiap warga negara yang berada dalam yurisdiksi negara tersebut. Dari ketiga kewajiban tersebut, kewajiban untuk melakukan tranformasi norma-norma universal HAM ke dalam hukum nasional merupakan kewajiban paling penting. Hukum Internasional agar dapat mempunyai daya laku yang efektif membutuhkan peran hukum nasional. Artinya harus ada persinggungan dua sistem hukum yakni sistem hukum internasional dan sistem hukum nasional. Persinggungan ini merupakan prasyarat mutlak (conditio sine quanon) dalam menegakkan norma-norma hukum HAM internasional. Dalam kaitan ini, G.J.H. Van Hoof (2000) mengutip H.L. A Hart menyatakan bahwa oleh karena ketentuan hukum internasional bersifat open texture maka hukum nasional harus mengimplementasikan hukum internasional melalui pengadilan atau pejabat-pejabat resmi negara. Dengan kata lain, hukum internasional harus didesentralisasi kepada suatu negara. Menurut Eddy Pratomo (2011) dengan mengutip pendapat Soemaryo Suryokusumo persinggungan antara hukum nasional dengan hukum internasional dengan cara sebagai berikut: 1) Teori Monisme Teori ini berpandangan bahwa kewajiban internasional dan aturan-aturan negara merupakan dua fenomena yang sama, yang keduanya berasal dari norma dasar dan berasal dari tatanan kesatuan konsepsi hukum; 2) Teori Dualisme Teori ini menganggap bahwa aturan-aturan dalam sistem hukum internasional dan hukum nasional dibedakan satu sama lain dan tidak dapat berarti bahwa yang satu dapat mempengaruhi atau mengesampingkan yang lain. Hukum internasional dan hukum nasional keduanya berbeda secara esensial karena masing-masing sistem mengatur masalah; 3) Teori Specific Adoption Theory Teori ini berpandangan bahwa hukum internasional dapat diterapkan dalam bidang hukum nasional suatu negara hanya jika hukum nasional mengizinkan atau mengesahkannya secara khusus seperti halnya dengan perjanjian-perjanjian internasional; 4) Teori Transformasi Teori ini berpandangan bahwa baik hukum internasional maupun hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda dan bekerja secara terpisah. Oleh karena itu, sebelum suatu aturan atau prinsip internasional bisa berpengaruh terhadap yurisdiksi nasional maka hal itu harus ditransformasikan secara jelas dan khusus dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini dilakukan melalui mekanisme konstitusional yang layak seperti proses ratifikasi atau aksesi oleh parlemen (DPR); 5) Delegation theory Teori ini berpendapat bahwa aturan hukum internasional dalam Undang-Undang Dasar suatu negara yang memperbolehkan untuk menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian internasional dapat diterapkan dalam bidang hukum nasional. Dengan demikian, tidak diperlukan lagi baik pengesahan secara khusus maupun transformasi terhadap aturan hukum internasional dalam setiap kasus. Aturan hukum internasional dapat diterapkan dalam bidang hukum nasional sesuai dengan prosedur dan sistem yang ada dalam setiap negara menurut Undang-Undang Dasarnya; Yayasan Pemantau Hak Anak Hal. | 3 Mata Anak Serial Edisi Nomor: 01/VIII/2012 6) Teori Inkorporasi Teori ini menganggap bahwa hukum internasional secara otomatis merupakan bagian dari hukum nasional tanpa memerlukan prosedur ratifikasi oleh parlemen. Teori ini sebenarnya mengacu pada hukum kebiasaan internasional dan aturan-aturan yang berbeda yang diterapkan pada perjanjian-perjanjian internasional. Dalam konteks Indonesia, oleh karena UUD 1945 tidak memuat ketentuan mengenai kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum nasional. Meskipun demikian Indonesia tidak menganut aliran dualisme, tetapi sepertinya halnya negara Eropa, Indonesia menganggap dirinya terikat untuk melaksanakan ketentuan perjanjian internasional yang disahkan, tanpa memerlukan pengaturan perundang-undangan pelaksanaannya (implementing legislation). Setiap perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Indonesia akan meminta persetujuan DPR untuk diratifikasi dalam bentuk undang-undang atau dalam bentuk keputusan presiden/peraturan presiden. Dalam praktik Indonesia juga membedakan antara perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR dengan perjanjian yang hanya memerlukan persetujuan pemerintah (eksekutif) dengan memberitahukan kepada DPR. Dengan demikian, setiap perjanjian yang memerlukan ratifikasi dari DPR, baru dapat dilaksanakan jika telah keluar undang-undang pengesahannya. Setelah itu dapat langsung diterapkan dalam sistem hukum nasional dan pengadilan nasional tanpa harus memerlukan suatu undang-undang pelaksanaan tersendiri (Melda Kamil Aridno, 2007). Kemudian, pengesahan atas UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mendorong secara signifikan proses integrasi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Pada dimensi praktik, proses integrasi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional yang tata caranya diatur dalam UU No. 24 tahun 2000 sebenarnya hanya mengangkat praktik ketatanegaraan yang telah berlangsung dari semenjak merdeka hingga saat ini. Secara konsisten integrasi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional selalu menggunakan 2 (dua) instrumen peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang dan peraturan presiden/keputusan presiden. Hal ini direfleksikan melalui ketentuan Pasal 9, 10, dan 11 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Eddy Pratomo, 2011). Lebih jauh menurut (Eddy Pratomo, 2011) pembedaan bentuk hukum integrasi tersebut bukan dimaksudkan untuk menyusun hierarki atas bawah dari perjanjian internasional. Pembedaan tersebut hanya untuk membedakan mana perjanjian yang lebih penting dan mana yang kurang penting dari perspektif pembentukan norma hukum di Indonesia. Tujuan lain dari pembedaan tersebut terkait dengan segi kepraktisan mengingat tata cara pembuatan peraturan perundangundangan melalui bentuk undang-undang memerlukanproses birokrasi yang cukup lama ketimbang membentuk peraturan presiden/keputusan presiden. Dalam konteks, pelaksanaan KHA dan kedua Protokol Opsional KHA, negara pihak diwajibkan untuk meluruskan hukum nasional yang merefleksikan komitmen negara tersebut terhadap perjanjian internasional yang diratifikasi. Hal ini seringkali dihubungkan dengan domestifikasi atau harmonisasi. Domestifikasi salah satunya dilakukan mengatur dalam konstitusi suatu negara dan atau mengundangkan legislasi baru untuk memberikan status hukum internasional sebagai hukum domestik. Langkah legislasi, administrasi, dan langkah lain tersebut bertujuan untuk mengurangi ketidaksesuaian antara sistem hukum nasional dan prosedurnya dalam kaitannya dengan KHA. Dengan kata lain, upaya domestifikasi ini bertujuan untuk memberikan efek hukum KHA (Nancy Kanyago, et.al., 2007). Yayasan Pemantau Hak Anak Hal. | 4 Mata Anak Serial Edisi Nomor: 01/VIII/2012 Kewajiban negara untuk melakukan reformasi legislasi (reformasi hukum) merupakan salah satu aspek penting untuk menciptakan suatu lingkungan untuk mewujudkan jaminan pemajuan dan perlindungan hak anak. Reformasi legislatif merupakan upaya menciptakan kerangka kerja legislatif untuk mengabadikan hak-hak anak. Namun demikian, membangun kerangka hukum tersebut belum cukup menjamin hak-hak anak karena langkah ini mensyaratkan tersedianya: 1) Mekanisme dan institusi, termasuk pemberian otoritas penuh terhadap insitusi tersebut, yang dibangun secara khusus untuk menegakkan hak-hak anak secara efektif 2) Penganggaran yang layak untuk mendukung mekanisme dan institusi dapat bekerja secara optimal; 3) Aparat pemerintah (birokrasi) yang mendukung pelaksanaan jaminan hak-hak anak melalui upaya administrasi, regulasi, perencanaan, dan program; 4) Aparat penegak hukum yang memahami hak-hak anak dan sistem peradilan yang dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip hak anak (sistem peradilan yang responsif terhadap anak). 5) Masyarakat yang menghidupkan sistem nilai yang menghargai anak sehingga tercipta tatanan lingkungan yang protektif terhadap anak-anak Dengan kata lain, kelima langkah pelaksanaan prinsip dan norma KHA tersebut, apabila merujuk pada pendapat Erica Hall (2007), merupakan upaya membangun perspektif hak anak melalui hukum, kebijakan, penganggaran dan reformasi institusional dalam ranah nasional. Ketentuan KHA dan Kedua Protokol Opsional yang memandatkan negara untuk membangun perspektif hak anak melalui hukum, kebijakan, penganggaran dan reformasi institusi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. KHA Pasal 4 Negara-negara Pihak akan melakukan semua tindakan legislatif, administratif, dan lainnya yang tepat untuk pelaksanaan hak yang diakui dalam Konvensi ini. Berkenaan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, Negaranegara Pihak harus mengambil langkah-langkah maksimal dari sumberdaya yang tersedia dan apabila dibutuhkan dalam kerangka kerjasama internasional. Protokol Opsional KHA mengenai Keterlibatan Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata Pasal 6 Ayat (1) Protokol Opsional KHA mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak Pasal 9 Ayat (1) Setiap negara pihak harus menerapkan langkah-langkah hukum, administrasi dan langkah-langkah lainnya yang menjamin pelaksanaan secara efektif dan penegakan ketentuan-ketentuan Protokol ini di dalam wilayah yuridiksinya. Negara-negara pihak harus memberlakukan, memperkuat, melaksanakan dan menyebarluaskan hukum, tindakan administratif, kebijakan dan program sosial, untuk mencegah terhadinya tindak kejahatan yang tercantum dalam protokol ini Menurut Nadine Perrault (2008), Pasal 4 KHA seluruh kewajiban tersebut mensyaratkan langkah legislatif yang tepat, administrasi, dan tindakan yang lain untuk mengimplementasikan hak-hak anak yang telah dijamin dalam KHA. Ketentuan ini memiliki implikasi yuridis bagi negara pihak untuk melakukan reformasi legisaltif sebagai salah satu titik masuk dan strategi yang efektif untuk memajukan hak-hak anak. Yayasan Pemantau Hak Anak Hal. | 5 Mata Anak Serial Edisi Nomor: 01/VIII/2012 Dengan kata lain, reformasi legislasi merupakan elemen utama kewajiban yang dimandatkan oleh Pasal 4 KHA untuk memastikan bahwa seluruh legislasi domestik secara penuh berkesesuaian dengan KHA dan prinsip-prinsip dan ketentuan yang ada dalam KHA secara efektif dapat ditegakkan. Meskipun program dan institusi sosial untuk mengimplementasikan KHA juga penting, namun reformasi hukum merupakan langkah pertama ke arah implementasi yang efektif dan berkelanjutan hak-hak anak (Ann Skelton, 2007). Menurut Nancy Kanyago, et.al., (2007), terdapat 2 perbedaan tingkat untuk mencapai harmonisasi, yaitu: 1) Meninjau secara menyeluruh legislasi dan kebijakan yang masing berlaku (existing policies and legislation) dan melakukan konsolidasi hukum yang memiliki keterkaitan erat dengan anak menjadi legislasi pokok (utama); 2) Amandemen ad hoc dan/atau membentuk (formulasi) hukum terkait dengan anak yang ditujukan terhadap legislasi yang masih berlaku atau sebagai isu baru dan penting untuk melakukan amandemen secara spesifik atau membentuk undang-undang baru sebagai isu khusus. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, reformasi legislatif, langkah-langkah yang direkomendasikan oleh Jaap Doek (tanpa tahun), meliputi: 1) Meninjau hukum yang masih ada dan yang berlaku saat ini (hukum positif); 2) Melakukan peninjauan secara sistematik terhadap rancangan peraturan perundangundangan; 3) Mengembangkan format dan stuktur tindakan legislasi; 4) Konsultasi dan perancangan; 5) Implementasi. C. Titik Kritis Upaya Reformasi Legislasi Titik kritis upaya reformasi legislasi untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak dan kebebasan dasar anak justru terletak pada bentuk hukum yang melandasi ratifikasi KHA dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Pemberian landasan hukum ratifikasi menurut perspektif hukum internasional memang diserahkan kepada negara pihak karena masuk ranah hukum tata negara suatu negara. Namun demikian, hukum HAM Internasional memberikan limitasi bahwa upaya domestik tersebut tidak boleh menurunkan derajat perlindungan dan pemenuhan suatu hak. Pasal 5 ayat (2) Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik menegaskan hal tersebut yang menyatakan bahwa: Tidak diperkenankan adanya suatu pembatasan atau pengurangan hak-hak asasi manusia yang mendasar diakui atau yang ada di suatu Negara yang menjadi pihak dalam Kovenan ini menurut hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya sebagai hak yang lebih rendah sifatnya. Pemberian bentuk Keputusan Presiden dalam meratifikasi KHA dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak anak karena hal ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) kovenan tersebut karena Keputusan Presiden tidak dapat diletakkan sebagai konsideran yuridis dalam penyusunan Yayasan Pemantau Hak Anak Hal. | 6 Mata Anak Serial Edisi Nomor: 01/VIII/2012 suatu undang-undang. Situasi ini merupakan upaya menghambat pemenuhan dan perlindungan hak anak sebagai hak hukum secara struktural. KHA karena menyangkut perlindungan HAM, khususnya hak anak maka pemuatan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional melalui Keputusan Presiden dapat ditafsirkan melanggar undang-undang. Permasalahan ini juga dinyatakan oleh Eddy Pratomo (2011) ketika menyoroti pemuatan perjanjian ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) melalui Keputusan Presiden No. 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and the People’s Republic of China. Lebih jauh dikatakannya apabila melihat dampak perjanjian terhadap nasib rakyat banyak, sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945, perjanjian tersebut harus dengan persetujuan DPR. Dalam konstruksi negara demokratis keterlibatan DPR merupakan representasi suara rakyat sehingga setiap tindakan pemerintah dalam mengikatkan diri dalam suatu perjanjian internasional seharusnya ditujukan bagi kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Ketika ratifikasi KHA pada tahun 1990 dengan merujuk pada pembabakan praktik penerapan hukum perjanjian internasional yang diinisiasi oleh Eddy Pratomo (2011) maka berada pada periode 1960-1999, periode berlakunya Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960. Meskipun surat ini tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang mengikat, namun dipatuhinya substansi surat tersebut membuat kedudukan surat tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dalam konteks hukum tata negara, menurut Eddy Pratomo (2011) dengan merujuk pandangan Bagir Manan dapat dikualifikasikan sebagai kapasitas membangun suatu kebiasaan ketatanegaraan (constitutional convenstion). Butir ke-4 Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960 memerinci materi apa saja yang merupakan perjanjian internasional yang diwujudkan dalam bentuk traktat dan kemudian haris disahkan dalam bentuk undang-undang. Butir ke-4 menyatakan bahwa: Perjanjian-perjanjian yang harus disampaikan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan sebelum disahkan oleh Presiden, ialah perjanjian yang lazim berbentuk Treaty yang mengandung materi sebagai berikut: 1) Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat memengaruhi perjanjian-perjanjian persahabatan, perjanjian persekutuan (aliansi), perjanjian-perjanjian tentang perubahan wilayah atau penetapan batas; 2) Ikatan-ikatan yang sedimikian rupa sifatnya sehingga mempengaruhi haluan politik luar negeri dapat terjadi bahwa ikatan-ikatan sedemikian dicantumkan di dalam perjanjian kerja sama ekonomi dan teknis atau pinjaman uang; 3) Soal-soal yang menurut UUD atau menurut perundang-undangan kita harus diatur dengan undang-undang seperi soal-soal kehakiman; 4) Perjanjian-perjanjian yang mengandung materi yang lazimnya berbentuk agreement akan disampaikan kepada DPR hanya untuk diketahui setelah disahkan oleh Presiden. Dalam praktik, terjadi penyimpangan terhadap surat presiden tersebut terbukti dalam meratifikasi KHA bentuk hukum yang diberikan berupa keputusan presiden, padahal materi yang diatur menyangkut soal politik, mempengaruhi haluan politik, dan permasalahan yang diatur oleh UUD. Permasalahan hak-hak anak berdimensi secara politik, mempengaruhi haluan politik, dan telah menjadi hak konstitusi warga negara. Hal ini berbeda dengan instrumen hukum HAM Internasional yang lain karena ratifikasi terhadap instrumen hukum internasional tersebut Yayasan Pemantau Hak Anak Hal. | 7 Mata Anak Serial Edisi Nomor: 01/VIII/2012 dilakukan dengan undang-undang. Tabel berikut memperlihatkan instrumen hukum HAM Internasional yang yang diratifikasi dengan undang-undang pada periode berlakunya Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960 sebagai berikut. Nama Instrumen Hukum HAM Internasional Bentuk Hukum Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 Konvensi Internasional terhadap Anti Apartheid dalam Olahraga Undang Undang Nomor 48 tahun 1993 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan, atau merendahkan martabat Manusia Undang Undang Nomor 5 tahun 1998 Konvensi Orgnisasi Buruh Internasional No. 87, 1998 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi Undang-Undang Nomor 83 tahun 1998 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (Convention on the Elemination of Racial Discrimination) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) (International Convention Againts Apartheid in Sports) (Convention Against Torture) (International Labour Organisation on Convention No. 87, 1998 Concerning Freedom Association and Protection on the Rights to Organise) Tabel tersebut memperlihatkan bahwa ratifikasi KHA dengan Keputusan Presiden menunjukkan ketidakkonsistensian pemerintah dalam memberikan bentuk hukum terkait dengan perjanjian internasional yang diratifikasi. Artinya pemerintah dapat dikualifikasikan melanggar kebiasaan ketatanegaraan yang dicoba dibangun dengan Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960. Pelanggaran ini bisa diinterpretasikan secara ekstensif bahwa pemerintah telah melanggar norma konstitusi khusus Pasal 11 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Dalam konteks reformasi legislasi guna memberikan perlindungan terhadap anak maka pembedaan pemberian bentuk hukum peraturan perundang-undangan terkait dengan ratifikasi KHA berpotensi mengandung konflik. Hal ini disebabkan ratifikasi terhadap 2 (dua) protokol opsional KHA yakni Protokol Opsional KHA mengenai Keterlibatan Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata dan Protokol Opsional KHA mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak yang berfungsi mengelaborasi atau melengkapi terhadap KHA, diratifikasi dengan undang-undang. Sementara, KHA sebagai umbrella rule yang normanya diatur lebih lanjut oleh kedua Protokol tersebut, diratifikasi dengan keputusan presiden. Akibatnya upaya hormonisasi peraturan perundang-undangan secara internal akan sulit dilakukan karena Keputusan Presiden tidak dapat dijadikan sebagal landasan yuridis dalam membentuk undangundang. Dengan demikian apabila suatu saat kelak disusun undang-undang yang menempatkan anak sebagai subyek yang diatur atau terkait dengan kepentingan anak maka dapat dipastikan ratifikasi KHA yang diberi bentuk hukum Keputusan Presiden tidak dicantumkan, sementara kedua protokol KHA dicantumkan dalam konsideran yuridis undang-undang yang akan disusun tersebut. Yayasan Pemantau Hak Anak Hal. | 8 Mata Anak Serial Edisi Nomor: 01/VIII/2012 Hal ini juga dipermasalahkan oleh Eddy Pratomo (2011) yang menyatakan bahwa pembedaan tersebut berptensi konflik dengan keberadaan dan teori hierarki yang dianut UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan. Aspek hierarki struktural yang tercermin dalam undang-undang tersebut menciptakan persepsi bahwa perjanjian internasional yang satu lebih tinggi kedudukannya dari perjanjian internasional lainnya. Kesan ini tercermin dari instrumen hukum nasional yang menjadi bentuk hukum perjanjian internasional tersebut. Sistem hierarki struktural dalam peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan persepsi tinggi rendah hukum nasional terhadap hukum internasional. Lebh jauh menurut Eddy Pratomo persepsi yang telah terbentuk ini dapat membuat suatu perjanjian internasional yang diberi bentuk hukum keputusan presiden/peraturan presiden diposisikan berada di bawah undangundang. Apabila kemudian terdapat pengaturan yang berbeda terhadap suatu hal yang sama antara undang-undang dengan perjanjian internasional yang diberi bentuk hukum peraturan presiden/Keputusan Presiden maka situasi ini memunculkan kemungkinan potensi konflik hukum. Dengan kata lain, hal ini sesuai dengan asas hukum yang berlaku bahwa undang-undang yang diposisikan lebih tinggi dari peraturan presiden/Keputusan Presiden akan mengesampingkan perjanjian internasional yang diberi bentuk peraturan presiden/keputusan presiden. Gambaran yang disampaikan di atas sesuai dengan situasi KHA yang diratifikasi dengan diberi bentuk hukum Keputusan Presiden yang dipastikan akan terus dikesampingkan dalam proses reformasi legislasi karena bentuk hukum ratifikasi KHA tidak akan pernah dijadikan sebagai sandaran yuridis. Dengan kondisi demikian, maka besar kemungkinan substansi yang diatur dalam KHA tidak terintegrasikan dalam norma-norma hukum yang akan dibentuk oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Dalam konteks ini perlu diungkapkan keprihatinan PBB yang direpresentasikan oleh Komite Hak Anak ketika memberikan Kesimpulan Pengamatan (Concluding Observation) terhadap Laporan Periodik yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia pada 26 Februari 2004 yang lalu. Terkait dengan tema legislasi pada butir ke-14 Komite menyatakan : Mendorong Indonesia untuk mempertimbangkan kemungkinan dukungan terhadap ratifikasi konvensi melalui undang-undang dari parlemen. Keprihatinan serupa juga diungkapkan oleh Katarina Tomaševski Pelapor Khusus Hak atas Pendidikan (Special Rapporteur on the Right to Education) dalam menjalankan misi kunjungannya di Indonesia. Paragraf 10 laporannya menyatakan bahwa: Sebuah perjanjian yang telah diratifikasi menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia dilakukan dengan melibatkan parlemen melalui undang-undang. Namun, KHA diratifikasidengan Keppres (Presidential Decree) yang memiliki status terendah dalam hierarki sumberhukum di Indonesia. Meskipun Keputusan Presiden yang meratifikasi KHA substansinya bersifat reguling (mengatur) dan pada masa itu termasuk sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan namun dalam perspektif hukum administrasi negara Keputusan Presiden merupakan tindakan dan penetapan sepihak presiden selaku kepala pemerintahan. Keputusan Presiden menjadi instrumenteel recht untuk memberlakukan KHA bagi penduduk Indonesia khususnya dalam memberikan perlindungan anak-anak. A. Hamid S. Attamimi mengkategorikan Keputusan Presiden ini sebagai Keputusan Presiden yang mengandung norma hukum yang berupa keputusan administratif yang berentang umum atau Yayasan Pemantau Hak Anak Hal. | 9 Mata Anak Serial Edisi Nomor: 01/VIII/2012 besluiten van algemene strekking (Jimly Asshiddiqie, 2006). Dalam konteks ini, Jimly Asshiddiqie (2006) mengemukakan bahwa di masa Orde Baru pemerintahan dijalankan hanya dengan Keputusan Presiden sehingga gejala tersebut disebut sebagai gejala “Government by Keppres”. Keputusan Presiden ditetapkan baik untuk mengatur norma-norma hukum yang bersifat dan abstrak maupun untuk menetapkan keputusan-keputusan administratif yang menyangkut norma hukum yang bersifat individual-konkrit. Oleh karena itu, untuk meningkatkan bentuk hukum ratifikasi KHA dari Keputusan Presiden menjadi undang-undang maka Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 harus dicabut terlebih dahulu bersamaan dengan pencabutan tersebut undang-undang ratifikasi KHA diundangkan sehingga tidak ada kekosongan hukum. Dengan kata lain peraturan yang menjadi payung eksistensi ratifikasi KHA harus dicabut terlebih dahulu dengan Keputusan Presiden, kemudian baru diikuti dengan pengesahan undang-undang ratifikasi KHA. Peningkatan hierarki bentuk hukum ratifikasi KHA menjadi Undang-Undang merupakan conditio sine qua non dan menjadi titik awal untuk membangun sistem hukum nasional ke depan (ius constituendum) dalam rangka memberikan perlindungan anak dan pemenuhan terhadap hak dan kebebasan anak. Sejalan dengan hal tersebut, Eddy Eddy Pratomo (2011) mengutip pandangan Sunaryati Hartono yang menyatakan bahwa pembangunan hukum akan meliputi: 1) Menyempurnakan (membuat sesuatu yang lebih baik); 2) Mengubah agar menjadi lebih baik dan modern; 3) Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada; atau 4) Meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru. D. Reformasi Legislasi: Transformasi dan Meninjau Kesesuaian Substansi Undang-Undang yang ada D.1. Reformasi Legislasi terhadap Undang-Undang yang Relevan dengan Protokol Opsional KHA mengenai Keterlibatan Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata Uraian di atas telah menyebutkan bahwa Protokol Opsional KHA mengenai Keterlibatan Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata, seperti halnya KHA dan instrumen Hukum HAM Internasional lainnya, mewajibkan negara untuk mengambil langkah legislasi, yudikasi, dan administrasi untuk memberikan dampak hukum (legal effect) bagi setiap warga negara. Kewajiban ini juga terbaca pada pasal 6 Ayat (1) yang mengatur: Setiap negara pihak harus menerapkan langkah-langkah hukum, administrasi dan langkahlangkah lainnya yang menjamin pelaksanaan secara efektif dan penegakan ketentuanketentuan Protokol ini di dalam wilayah yuridiksinya. Kewajiban ini dapat dilakukan dilakukan dengan melakukan transformasi norma Protokol Opsional KHA mengenai Keterlibatan Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata ke dalam perundangundangan. Apalagi substansi Protokol Opsional KHA ini menyangkut HAM khususnya hak-hak anak maka pengundangan mutlak diperlukan. Dalam kaitan ini Eddy Pratomo (2011) mengutip pandangan Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan: Yayasan Pemantau Hak Anak Hal. | 10 Mata Anak Serial Edisi Nomor: 01/VIII/2012 Dalam beberapa hal pengundangan dalam undang-undang nasional adalah mutlak diperlukan. Hal-hal tertentu yang dimaksud adalah apabila perjanjian internasional yang telah disahkan memuat ketentuan diperlukannya perubahan dalam undang-undang nasional yang lansung menyangkut hak warga negara sebagai orang perorang. Transformasi ini menurut Endang Saefullah bertujuan mengikat warga negara secara internal terhadap suatu perjanjian internasional (Eddy Pratomo, 2011). Pandangan yang senada juga dinyatakan oleh Hikmahanto Juwana (Eddy Pratomo, 2011) bahwa: Setiap perjanjian internasional yang telah diikuti oleh Indonesia yang memaut kewajiban untuk dilaksanakan ditingkat nasional (baik yang diratifikasi atau tidak) perlu untuk diterjemahkan atau ditransformasikan ke dalam hukum nasional. Sehingga perjanjian internasional yang telah diikuti tidak berhenti sampai di situ. Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyitir berbagai peraturan perundang-undangan dan menentukan mana yang bertentangan dan mana yang belum diatur dan perlu dibuat aturannya. Selain melakukan transformasi, kewajiban untuk melakukan reformasi legislasi dilakukan dengan cara meninjau seluruh substansi peraturan perundang-undangan yang ada untuk disesuaikan dengan norma yang terkandung dalam Protokol Opsional KHA. Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangaan yang mengatur sektor pertahanan dan keamanan penting ditinjau untuk melihat kesesuaiannya (compatibility) dengan Protokol Opsional KHA, khususnya mengenai rekrutmen anggota TNI. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia memang sudah menetapkan batasan minimal 18 tahun, namun batasan minimal tersebut bukan pada saat melakukan rekrutmen, namun batasan tersebut dimaksudkan pada saat pelantikan menjadi prajurit (tentara). Rumusan Pasal 28 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menetapan bahwa : (1) Persyaratan umum untuk menjadi prajurit adalah: a. warga negara Indonesia; b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. pada saat dilantik menjadi prajurit berumur paling rendah 18 tahun; e. tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; Frasa kalimat Pasal 28 ayat (1) huruf p yang menyatakan “pada saat dilantik menjadi prajurit berumur paling rendah 18 tahun” menunjukkan negara melegallkan anak di bawah 18 tahun untuk mengikuti rekrutmen menjadi tentara. Legalitas ini tentu membuka kemunginan pada saat rekrutmen dapat terjadi anak-anak yang yang masih berusia di bawah 18 tahun berpartisipasi dalam proses rekrutmen dan mengikuti pendidikan militer. Pasal 2 Protokol Opsional KHA menetapkan kewajiban bahwa negara pihak harus menjamin bahwa orang-orang yang belum mencapai usia 18 tahun tidak diwajibkan untuk direkrut sebagai angkatan bersenjata. Selanjutnya terkait rekrutmen suka rela Pasal 3 ayat (1) menyatakan : Negara-negara Pihak harus menaikan usia minimal untuk penerimaan sukarela bagi angkatan bersenjatanya sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat (3) Konvensi tentang Hak Anak, dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pasal tersebut dan Yayasan Pemantau Hak Anak Hal. | 11 Mata Anak Serial Edisi Nomor: 01/VIII/2012 mengakui bahwa berdasarkan Konvensi orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun berhak atas perlindungan khusus Selanjutnya Pasal 3 ayat (3) menetapkan bahwa negara-negara pihak yang mengizinkan penerimaan sukarela untuk angkatan bersenjatanya di bawah 18 tahun harus memiliki kebijakankebijakan yang menjamin setidaknya: a. Penerimaan tersebut adalah benar-benar sukarela; b. Penerimaan tersebut dilakukan dengan persetujuan orang tua atau wali orang yang direkrut; c. Orang yang direkrut tersebut benar-benar mengetahui akan tugas-tugasnya dalam keanggotaan militernya; d. Orang-orang tersebut harus dapat membuktikan bahwa dia telah cukup umur sebelum dapat diterima dalam angkatan bersenjata nasionalnya. Dalam praktik pembedaan rekrutmen wajib (compulsory) dan rekrutmen sukarela (voluntary) sulit untuk diterapkan. Sebagai contoh anak yang direkrut secara suka rela sebenarnya menghadapi suatu situasi yang sulit sehingga terpaksa mendaftarkan diri dalam suatu angkatan bersenjata. Situasi yang sulit itu bisa dikarenakan oleh kekurangan makanan, kebutuhan mendapatkan perlindungan fisik, kemiskinan atau dendam. Rekrutmen sukarela dipahami bahwa anak tidak di bawah tekanan untuk bergabung dengan angkatan bersenjata. Selain itu, harus dipastikan terdapat pengaman yang memastikan bahwa rekrutmen sukarela benar-benar dilakukan secara suka rela (genuinely voluntary). Permasalahan lain adalah verifikasi umur sulit dilakukan apabila sistem administraspencatatan dan pendaftaran kelahiran tidak dapat diandalkan (Coalition to Stop the Use of Child Soldiers & UNICEF, 2003). Berdasarkan norma yang diatur dalam Protokol Opsional KHA maka sudah semestinya UU No. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia diubah untuk menyesuaikan dengan ketentuan Protokol Opsional KHA. Rekomendasi Coalition to Stop the Use of Child Soldiers & UNICEF ( 2003) terkait dengan reformasi legislasi dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk mengembangkan reformasi legislasi. Rekomendasi yang disampaikan oleh Coalition to Stop the Use of Child Soldiers & UNICEF , antara lain: 1. Menyusun rancangan undang-undang yang melarang partisipasi langsung mereka yang berusia di bawah 18 di dalam permusuhan dan secara legal mendefinisikan partisipasi langsung; 2. Menyusun rancangan undang-undang untuk mengatur usia minimal di mana pemerintah akan mengizinkan perekrutan sukarela ke dalam pasukan bersenjata nasional dan adanya lembaga yang menjaga untuk memastikan bahwa perekrutan tersebut benar-benar sukarela; 3. Menyusun rancangan undang-undangan yang mengkriminalisasi rekrutmen sukarela dan wajib dan mempergunakan dalam permusuhan mereka yang berusia di bawah 18 tahun oleh kelompok bersenjata non negara; 4. Isu peraturan militer yang melarang perekrutan wajib mereka yang di bawah usia 18 tahun dan menyatakan usia di mana perekrutan sukarela diijinkan, bersama dengan perlindungan yang diperlukan untuk memastikan bahwa itu adalah benar-benar sukarela Reformasi legislasi yang wajib dilakukan semestinya harus lebih kuat menjamin perlindungan anak di bawah 18 tahun dari rekrutmen wajib atau sukarela. Pasal 5 Protokol Opsional KHA menyatakan: Yayasan Pemantau Hak Anak Hal. | 12 Mata Anak Serial Edisi Nomor: 01/VIII/2012 Tidak satu ketentuan pun dalam Protokol ini yang dianggap menghambat ketentuanketentuan dalam hukum suatu negara pihak atau dalam instrumen internasional dan dalam hukum humaniter internasional yang lebih baik dalam mewujudkan hak anak. Membaca rumusan pasal ini maka langkah transformasi atau mengamandemen suatu undangundang tidak boleh mereduksi jaminan minimal yang sudah ditetapkan oleh Protokol Opsional. Lebih jauh, pasca ratifikasi Protokol Opsional KHA mengenai Keterlibatan Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata, Indonesia segera meratifikasi Statuta Roma 1998 yang melandasi pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court). Ratifikasi Statuta Roma 1998 penting bagi pemajuan dan perlindungan anak di Indonesia karena akan memperkuat perlindungan anak dari tindakan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Menurut The American Non Governmental Organizations Coalition for the International Criminal Court, persinggungan antara Statuta Roma dengan hak anak sehingga memberikan pendasaran yuridis untuk meratifikasi Statuta Roma 1998, sebagai berikut: 1. Statuta Roma mengkriminalisasi wajib militer, pendaftaran atau penggunaan tentara anak di bawah usia lima belas tahun dalam permusuhan aktif, baik dalam konflik bersenjata internasional dan non-internasional (Pasal 8 ayat (2) (b) (xxvi), (e) (vii)); 2. Statuta Roma mengkriminalisasi perkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa dan bentuk-bentuk kekerasan seksual baik sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7 ayat (1) (g), Pasal 8 ayat (2) (b) (xxii), (e) (vi)); 3. Statuta Roma mengkriminalisasi perbudakan yang luas atau sistematis, termasuk perdagangan anak (Pasal 7 ayat (1) (c), ayat (2) (c)); 4. Statuta Roma mengkriminalisasi sebagai genosida pemindahan paksa anak-anak dari kelompok yang lain dengan maksud untuk menghancurkan, seluruh atau sebagian kelompok, nasional etnis, atau ras seperti itu (Pasal 6 (e)) 5. Statuta Roma mengatur bahwa individu di bawah usia 18 tahun pada saat kejahatan yang dituduhkan mereka tidak dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional (Pasal 26). Rekomendasi agar Indonesia segera meratifikasi Statuta Roma 1998 juga dinyatakan oleh Komite Hak Anak dalam Kesimpulan Pengamatan (Concluding Observation) pada paragraf 15: Komite juga mendorong pertimbangan lebih lanjut atas ratifikasi ... Statuta Roma 1998 tentang Pengadilan Internasional dan untuk melaksanakannya dengan dukungan UU dari Parlemen. D.2. Reformasi Legislasi terhadap Undang-Undang yang Relevan dengan Protokol Opsional KHA mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak Seperti halnya KHA dan Protokol Opsional KHA mengenai Keterlibatan Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata, reformasi legislasi juga dimandatkan oleh Protokol Opsional KHA mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Artinya setelah suatu Negara meratifikasi perjanjian, negara tersebut mmengembangkan proses reformasi legislatif, termasuk alokasi sumber daya yang cukup dan pengembangan rencana aksi dan mekanisme koordinasi untuk menghapus penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Pasal 9 Ayat (1) mengatur bahwa: Negara-negara pihak harus memberlakukan, memperkuat, melaksanakan dan menyebarluaskan hukum, tindakan administratif, kebijakan dan program sosial, untuk mencegah terhadinya tindak kejahatan yang tercantum dalam protokol ini Yayasan Pemantau Hak Anak Hal. | 13 Mata Anak Serial Edisi Nomor: 01/VIII/2012 Langkah awal melakukan reformasi legislasi adalah melakukan harmonisasi substansi antara substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan substansi norma Protokol Opsional KHA mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Artinya seluruh produk peraturan perundang-undangan yang relevan, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah perlu ditinjau untuk melihat kesesuaiannya dengan norma Protokol Opsional KHA mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Beberapa undang-undang yang terkait dengan permasalahan penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak dan titik kritis dari undang-undang tersebut karena tidak sesuai dengan norma Opsional KHA mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, antara lain: Undang-Undang UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi Yayasan Pemantau Hak Anak Titik-Titik Kritis Menetapkan usia perkawinan bagi perempuan yakni minimal 16 tahun bertentangan dengan standar universal yang menetapkan batas minimal usia anak di atas 18 tahun. Melegalkan pernikahan di bawah umur Menempatkan anak perempuan menjadi korban potensial eksploitasi seksual Definisi perdagangan anak belum diakomodasi, elemen perdagangan anak berbeda dengan perdagangan orang karena elemen cara tidak termasuk elemen yang diperhitungkan ; Prinsip-prinsip KHA belum menjadi prinsip (asas) yang menjadi spirit beroperasinya undang-undang; Hak-hak anak sebagai korban perdagangan orang belum diatur padahal anak membutuhkan perlindungan khusus yang berbeda sesuai dengan kerentanan dan karakteristik anak; Mekanisme perlindungan saksi dan korban khusus bagi anak belum diatur Perlakuan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang belum diatur secara khusus mengingat tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan terorganisasi; Mekanisme peradilan yang khusus bagi anak belum diatur secara khusus, padahal anak berhak untuk berpartisipasi dalam setiap proses peradilan; Perdangangan anak melalui adopsi yang bertentangan dengan hukum belum diatur secara khusus, perdangan anak melalui adopsi tidak terbatas untuk tujuan yang eksploitasi. Elemen tujuan dalam adopsi semestinya tidak diperhitungkan. Definisi pornografi anak belum diatur dalam undang-undang ini , Prinsip-prinsip KHA belum menjadi prinsip (asas) yang menjadi spirit beroperasinya undang-undang Hak-hak anak sebagai korban pornografi belum diatur padahal anak membutuhkan perlindungan khusus yang berbeda sesuai dengan kerentanan dan karakteristik anak; Mekanisme perlindungan saksi dan korban khusus bagi anak belum diatur Perlakuan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pornografi anak Hal. | 14 Mata Anak Serial Edisi Nomor: 01/VIII/2012 belum diatur secara khusus mengingat tindak pidana pornografi anak merupakan kejahatan terorganisasi; Mekanisme peradilan yang khusus bagi anak belum diatur secara khusus, padahal anak berhak untuk berpartisipasi dalam setiap proses peradilan. Menurut Najat Maalla M’jid (2012), Pelapor Khusus Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, menyatakan setelah suatu negara meratifikasi Protokol Opsional KHA ini mewajibkan negara pihak untuk melarang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak, melakukan adaptasi sebuah prosedur hukum dan investigasi sesuai dengan kebutuhan khusus korban anak, termasuk sebagai saksi, memberikan dukungan layanan, menginformasikan anak hak-hak mereka, peran mereka dan ruang lingkup, waktu dan kemajuan proses hukum, menghindari penundaan yang tidak perlu, memberikan kesempatan anak menyampaikan pandangan, kebutuhan, dan keprihatinan anak-anak yang akan dijadikan sebagai bahan dipertimbangkan, menegakkan hak mereka atas privasi dan melindungi mereka dari intimidasi dan pembalasan. Selain itu, Protokol Opsional menyaratkan kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama dalam memperlakukan korban dalam sistem peradilan pidana, dan untuk orang yang bekerja dengan korban harus menerima pelatihan yang sesuai. Lebih jauh, Najat Maalla M’jid (2012), mengelaborasi kewajiban negara dalam mengembangkan kerangka hukum yang komprehensif dalam pencegahan perdagangan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak sebagai berikut: 1. Menetapkan, melarang, dan mengkriminalkan, sesuai dengan yang ada standar internasional hak asasi manusia, semua tindak pidana yang tercakup dalam Protokol Opsional (termasuk bentuk-bentuk baru dari eksploitasi seksual yang dilakukan melalui penggunaan teknologi informasi dan jaringan sosial0 dan mengatur hukuman minimal yang mencerminkan beratnya kejahatan; 2. Menetapkan batas usia 18 tahun untuk mendefinisikan seseorang sebagai anak dalam kaitannya dengan tindak pidana yang tercakup dalam Protokol Opsional, mencegah kriminalisasi terhadap seseorang di bawah batas usia ini untuk tindak pidana yang tercakup dalam Protokol Opsional dan mengakui bahwa persetujuan dari seorang anak tidak relevan, bahkan dalam kasus-kasus ketika orang dewasa tersebut tidak menyadari usia anak; 3. Menetapkan 18 tahun sebagai usia minimal pernikahan bagi anak perempuan dan anak laki-laki, dan melarang pelaksanaan, menawarkan, melakukan atau memaksa anak dalam sebuah pernikahan di bawah umur; 4. Menetapkan yurisdiksi ekstrateritorial, menghapuskan persyaratan kriminalitas ganda untuk pelanggaran-pelanggaran dan memfasilitasi bantuan hukum timbal balik dalam rangka untuk mengamankan penuntutan efektif dari pelaku dan pelaksanaan sanksi yang sesuai, sementara membuat semua tindakan yang terkait dengan penjualan dan eksploitasi seksual terhadap anak-anak merupaka kejahatan yang dapat diekstradisi baik pada perjanjian yang telah ada atau baru dibentuk perjanjian ekstradisi; 5. Menghapus tindak korupsi dalam penegakan hukum dan peradilan, serta otoritas lainnya, dengan maksud untuk memberikan layanan secara penuh terhadap anak dan mengakui bahwa korupsi adalah hambatan besar bagi penegakan hukum yang efektif dan upaya perlindungan anak; Yayasan Pemantau Hak Anak Hal. | 15 Mata Anak Serial Edisi Nomor: 01/VIII/2012 Di samping itu, Najat Maalla M’jid (2012) mengidentifikasi kewajiban negara pihak untuk mengembankan kerangka hukum yang komprehensif terkait pelaporan, yang meliputi: 1. Memastikan para profesional yang bekerja dengan anak-anak berkewajiban untuk melaporkan kejadian di mana ada kecurigaan (indikasi) atau risiko anak-anak dijual atau dieksploitasi secara seksual. Kewajiban untuk melaporkan harus dimasukkan dalam kode etik dan peraturan asosiasi profesional dan di semua lembaga dan badan-badan yang secara teratur bekerja dengan anak-anak berisiko, termasuk sekolah, fasilitas dan kelembagaan sosial, pelayanan medis dan badan-badan penegak hukum; 2. Memastikan bahwa penyedia layanan Internet, perusahaan telepon seluler, mesin pencari, warung internet dan lain-lain secara hukum diharuskan untuk melaporkan setiap kasus pornografi anak ke pada polisi, memblokir website pelaku dan menyimpan catatan, sesuai standar yang ditetapkan, untuk tujuan penyidikan dan penuntutan. Demikian pula, lembaga keuangan harus secara hukum diharuskan untuk melaporkan, memblokir dan menghambat fungsi mekanisme keuangan yang mungkin membuat situs pornografi anak; 3. Mengembangkan mekanisme keluhan, konseling, dan pelaporan yang sensitif terhadap anak; Dalam laporannya Najat Maalla M’jid (2012) memberikan rekomendasi kepada negara pihak kewajiban untuk mengembangkan kerangka hukum terkait dengan mekanisme perlindungan, perawatan dan prosedur yang ramah anak, melalui: 1. Memberdayakan pihak yang berwenang yang memiliki tugas untuk menangani situasi darurat dan jika perlu memindahkan anak dari situasi seperti itu; 2. Menyediakan anak-anak yang menjadi korban dan saksi termasuk keluarga mereka dengan perawatan yang memadai, bantuan, dan dukungan psikososial (termasuk dukungan keluarga jika diperlukan) untuk memastikan pemulihan penuh dan reintegrasi sosial bagi korban anak; 3. Memastikan anak korban memiliki akses terhadap informasi yang sensitif anak tentang hak dan prosedur yang relevan, termasuk untuk mencari kompensasi atas kerugian, dan anak dapat menggunakan hak mereka untuk didengar dan mendengarkan; 4. Melindungi privasi dan kesejahteraan anak yang menjadi korban dan saksi pada semua tahap dan proses peradilan pidana (yaitu selama identifikasi, investigasi, penuntutan, hukuman dan proses ekstradisi), termasuk memastikan bahwa anak-anak tidak dikenakan denda, penjara atau hukuman tindakan lain; 5. Memastikan anak-anak tidak mengalami kesulitan dan reviktimatisasi sebagai akibat anak berpartisipasi dalam proses pidana, dengan cara membatasi mereka terlibat dalam sejumlah wawancara, dengan menggunakan rekaman video dan kamar (ruangan) yang aman, dan menyediakan bantuan hukum atau perwakilan khusus; 6. Menjamin akses gratis dan mudah untuk pemulihan hukum; 7. Memastikan respon yang cepat dalam penanganan kasus; 8. Memberikan kompensasi kepada korban anak dan menegakkan pembayaran kompensasi; Adapun pengembangan kerangka hukum yang komprehensif dalam pencegahan Najat Maalla M’jid (2012) terdiri dari: 1. Memastikan kelahiran anak-anak terdaftar. Catatan kelahiran dapat menunjukkan usia seorang anak, memungkinkan langkah-langkah hukum yang tepat yang harus diambil untuk menjamin perlindungan anak dan memberikan hukuman bagi pelaku. Anak-anak Yayasan Pemantau Hak Anak Hal. | 16 Mata Anak Serial Edisi Nomor: 01/VIII/2012 yang lahir dan telah terdaftar lebih kecil kemungkinannya untuk dijual atau diadopsi secara ilegal, karena mereka memiliki bukti siapa orang tua orang tua mereka; 2. Mengembangkan dan menerapkan hukum yang ketat mengenai adopsi internasional dan nasional dengan ketentuan: (i) adopsi sebagai pilihan terakhir, (ii) identifikasi langkah yang tepat, yang meliputi penempatan anak-anak dengan keluarga biologis atau keluarga lain yang sedarah, (iii) preferensi untuk adopsi nasional lebih diutamakan ketimbang adopsi internasional, dan (iv) kewajiban untuk melakukan studi kompatibilitas antara keluarga angkat dan seorang anak yang akan diberikan untuk diadopsi, dengan tetap memperhatikan dengan kepentingan terbaik anak, dengan tujuan untuk menghindari penjualan anak-anak untuk diadopsi ilegal; 3. Memastikan anak-anak yang rentan memiliki standar hidup yang layak, akses gratis ke jasa perawatan dan kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial, serta orang tua mereka menerima dukungan yang diperlukan; 4. Membangun mekanisme hukum dan program tertentu untuk mencegah residivisme pelaku kejahatan seks dan melarang pelaku kejahatan seks melakukan kegiatan dengan anak-anak dan berbagi praktik-praktik yang baik pembentukan mekanisme register pelanggar seks. E. Rekomendasi-Rekomendasi Berdasarkan uraian di atas, rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan terkait dengan langkah reformasi legislasi setelah Indonesia meratifikasi ke-2 Protokol Opsional KHA, sebagai berikut: 1. Menaikkan bentuk hukum ratifikasi KHA dari bentuk hukum Keputusan Presiden menjadi Undang-Undang agar dalam melakukan upaya reformasi legislasi di masa mendatang KHA dijadikan sebagai rujukan dalam konsideran yuridis. Dengan kata lain, pemuatan KHA dalam konsideran yuridis suatu undang-undang maka prinsip dan norma yang termaktub dalam KHA dijadikan sebagai norma hukum; 2. Meninjau seluruh produk perundang-undangan yang ada baik di tingkat nasional maupun daerah untuk menyesuaikan dengan standar universal KHA dan instrumen Hukum HAM Internasional lainnya; 3. Mentransformasikan kedua protokol opsional KHA ke dalam hukum nasional penyusunan undang-undang baru atau melakukan perubahan (amandemen) terhadap undang-undang yang ada untuk menyesuaikan dengan norma-norma yang diatur dala kedua protokol opsional KHA tersebut; Yayasan Pemantau Hak Anak Hal. | 17