BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Hak

advertisement

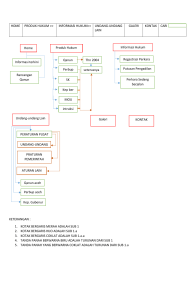

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Hak asasi merupakan sesuatu yang inheren, tidak dapat dicabut, dan universal. Seluruh manusia dilahirkan bebas serta memiliki hak dan martabat yang sama. Enam puluh tahun pasca hal ini diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ternyata masih banyak perempuan masih memperjuangkan hak dasar mereka setiap harinya. Perempuan tidak selalu bisa memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mengakses ataupun memperjuangkan hak mereka seperti yang dimiliki oleh laki-laki. Mereka masih harus berjuang untuk hidup dengan aman, memperoleh penghidupan yang layak dan memadahi, dimana mereka dirugikan maupun mengalami kekerasan karena gender mereka. Hal ini disebabkan oleh struktur sosial, tradisi, stereotip, dan aturan bagi perempuan dalam lingkungan mereka. Itu sebabnya perlu dukungan dari hukum dan peraturan sehingga persamaan gender ini dapat dijalankan. Keberadaan peraturan yang mengikat dari negara sangat membantu meningkatkan perlindungan terhadap perempuan. Untuk itu peran aktif dari dunia internasional, negara baik melalui pemerintah baik pusat maupun daerah, para penegak hukum, masyarakat, maupun keluarga sangat dibutuhkan demi terciptanya persamaan hak tanpa adanya diskriminasi gender. Namun apa jadinya apabila hukum dan peraturan yang dibuat justru membuat posisi perempuan semakin rentan? Fenomena yang dialami oleh perempuan Aceh akan menjadi suatu kajian yang menarik untuk diteliti, dimana peraturan dan hukum yang dibuat pasca Aceh ditetapkan sebagai Daerah Istimewa pada tahun 1999, justru menjadi bumerang bagi perempuan Aceh. Aceh adalah propinsi yang kaya akan sumber daya alam dan merupakan salah satu dari propinsi terkaya di Indonesia. Nangroe Aceh Darussalam atau Aceh merupakan provinsi yang memberikan kontribusi besar terhadap pemerintah Indonesia berupa sumber daya alam mineral LNG dan minyak bumi. Namun kebijakan pemerintah akan distribusi hasil sumber daya alam, dianggap banyak menuai kekecewaan bagi masyarakat Aceh dan bahkan dianggap tidak berpihak bagi masyarakat Aceh sendiri. Eksploitasi terhadap sumber daya alam yang tidak memberi dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh ini telah menjadi penyebab utama konflik Aceh selama 30 tahun. Konflik antara RI-GAM merupakan konflik yang berkepanjangan. Dengan dukungan dari pemimpin GAM yang berada di Swedia, pada sekitar tahun 1980-an GAM menguat. Hingga pada tahun 1989 sampai dengan Agustus 1998, Presiden Suharto memberlakukan Daerah Operasi Militer atau yang terkenal dengan sebutan DOM. Operasi militer yang diluncurkan untuk melawan gerakan separatis Aceh ini disinyalir sarat dengan pelanggaran hak asasi manusia. Baik militer Indonesia maupun tentara GAM sama-sama melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat seperti eksekusi sewenang-wenang, penculikan, penyiksaan, pembunuhan, penghilangan dan pembakaran desa 1. Dengan adanya penetapan DOM ini, semakin memperburuk catatan hubungan antara pemerintah pusat dengan masyarakat Aceh dan juga GAM 2. Pasca lengsernya Soeharto sebagai presiden RI pada tahun 1998, status Daerah Operasi Militer di Aceh dicabut. Namun demikian, ini merupakan salah satu pencapaian terburuk dari Indonesia dalam perlindungan hak asasi manusia. Penganiayaan dan pelanggaran HAM di Aceh menjadi sorotan publik terutama. Kedua pihak baik pemerintah Indonesia maupun GAM, telah melanggar hukum kemanusiaan internasional atas pelanggaran berat hak asasi manusia. Seiring dengan penegakan demokrasi melalui desentralisasi sekaligus untuk meredakan gejolak disintegrasi Aceh dari Indonesia, maka pada tahun 1999 melalui UU No 44 Tahun 1999 pemerintah Indonesia memberikan kewenangan bagi Aceh untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah melalui otonomi daerah 1 “Indonesia: "Shock therapy": Restoring order in Aceh 1989-1993”, Amnesty International (daring), 23 Juli 1993, https://www.amnesty.org/en/library/info/ASA21/007/1993/en (diakses pada tanggal 25 Juli 2015) 2 “Pemasok Senjata ke GAM dari Yon Armed 7”, 7 Maret 2000, http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2000/01/0475.html (diakses pada tanggal 23 Juli 2015) istimewa. UU No 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ini sesuai dengan yang diamanatkan UUD 1945 pasal 18 B ayat (1) dimana negara mengakui keistimewaan masyarakat di suatu daerah: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Melalui UU No 44 Tahun 1999 ini juga secara detail menyatakan Aceh memperoleh hak-hak otonomi yang luas dalam bidang agama, adat, pendidikan dan mengakui peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah 3. Dengan kata lain Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk menciptakan peraturan lokal. Posisi Keistimewaan Aceh diperkuat lagi dengan penerbitan UU No 18 tahun 2001 yaitu tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sejak Aceh menyandang status istimewa, ada lima peraturan daerah atau Qanun4 yang diterbitkan antara lain Qanun No. 11/2002 tentang penerapan Syariah dalam aspek “kepercayaan (aqidah), ritual (ibadah), dan penyebaran (syiar) Islam,” yang meliputi persyaratan busana Islami; Qanun No. 12/2003 melarang konsumsi dan penjualan alkohol; Qanun No. 13/2003 melarang perjudian; Qanun No. 14/2003 melarang “perbuatan bersunyi-sunyian”; dan Qanun No. 7/2004 tentang pembayaran zakat. Namun, sebelum qanun-qanun ini 3 Terdapat dalam UU No 44 Tahun 1999, pasal 1 ayat 8 yang menyatakan bahwa “Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan ulama dalam penetapan kebijakan Daerah”. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam UU No 11 Tahun 2006, pasal 16 ayat 2 menyatakan bahwa: “Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi: a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari‟at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama; b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam; c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari‟at Islam; d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh ...” 4 Penggunaan kata Qanun berlaku sejak ditetapkannya UU No 18 tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu pada pasal 1 butir 8 yang menyatakan bahwa “Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus”. ditetapkan, muncul berbagai laporan yang mengatakan adanya main hakim sendiri dari beberapa kelompok dalam rangka penegakan peraturan Syariah. Para penegak hukum Syariah ini melakukan razia jilbab pada perempuan-perempuan yang tidak mengenakan busana muslim maupun yang mengenakan busana muslim namun tidak sesuai dengan hukum Syariah, melakukan pelecehan verbal, menggunting rambut, mengecat pakaian yang dianggap terlalu ketat, dan melakukan aksi kekerasan lain terhadap perempuan-perempuan tersebut 5. Pasca qanun-qanun atau peraturan daerah ditetapkan, frekuensi terjadinya kejadian-kejadian semacam ini meningkat. Adanya perbedaan tafsir dalam pelaksanaan qanun ini memunculkan banyak pelanggaran hak asasi manusia terutama dua qanun yang sangat bertentangan dengan semangat perlindungan hak asasi perempuan yaitu Qanun No. 11/2002 tentang penerapan Syariah dalam aspek “kepercayaan (aqidah), ritual (ibadah), dan penyebaran (syiar) Islam,” yang meliputi persyaratan busana Islami dan Qanun No. 14/2003 melarang “perbuatan bersunyi-sunyian” atau khalwat. Pada prakteknya, perbedaan tafsir qanun ini sering muncul praktek main hakim sendiri dan memunculkan aturan-aturan tidak tertulis atas nama pelaksanaan hukum Syariah. Pelaksanaan qanun busana islami dan qanun khalwat yang dipandang lebih mementingkan hak laki-laki dan tidak mempertimbangkan hak-hak perempuan dan berkontribusi pada sejumlah kasus pelecehan, penganiayaan, bahkan kekerasan terhadap perempuan. Selain pelaksanaan qanun-qanun ini, muncul juga pelanggaran-pelanggaran lain yang mengatasnamakan penegakan hukum Syariah seperti poligami, tidak diperbolehkannya perempuan menjadi pemimpin, pelaksanaan sunat perempuan dan pembatasan bagi perempuan yang belum menikah terhadap akses kesehatan reproduksi . Hal ini dikarenakan 5 Human Rights Watch, “Menegakkan Moralitas, Pelanggaran dalam Penerapan Syariah di Aceh, Indonesia”, Desember 2010, hal 16. Merujuk juga pada laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tentang perempuan yang menjadi korban kekerasan razia jilbab oleh beberapa orang pemuda dengan menggunting rambut, menyiram cat dan melakukan pelecehan seksual. regulasi yang muncul lebih cenderung melakukan diskriminasi dan pembatasanpembatasan pada perempuan6. Selain itu, hukuman yang ditimpakan kepada pelaku pelanggaran terhadap Qanun busana dan Qanun larangan khalwat ini cenderung lebih berat kepada perempuan. Hal ini berdasarkan data yang dimuat dalam majalah Gatra, dimana seorang wanita diduga melanggar Qanun larangan khalwat karena duduk berdua dengan lawan jenisnya. Setelah dia diduga melanggar Qanun tersebut, dia mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan oleh pihak pamong praja dan wilayatul hisbah dalam proses pemeriksaan7. Hal lain yang tertuang dalam Qanun larangan khalwat adalah adanya hukuman cambuk bagi pelaku yang diduga berbuat mesum8, namun pada pelaksanaan hukuman, pelaku pelanggaran Qanun khalwat akan diarak didepan umum atau juga disiram dengan air kotor. Keseluruhan pelaksanaan hukuman ini dilakukan didepan umum dengan harapan menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Dengan banyaknya jumlah pelanggaran hak asasi terhadap perempuan pasca penetapan Aceh sebagai daerah istimewa ini, penulis akan secara lebih 6 “Perda syariat 'sumbang' kekerasan terhadap perempuan Aceh”, BBC, 5 Juni 2013, Http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/06/130605_acehwomen/shtml (diakses pada 10 Oktober 2014) Seperti yang tercantum pada Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam NO 11 tahun 2002 mengenai Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi‟ar Islam yang memberlakukan ketentuan pidana seperti yang tercantum pada pasal 23 yaitu “Barang siapa yang tidak berbusana Islami sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dipidana dengan hukuman ta‟zir setelah melalui proses peringatan dan pembinaan oleh Wilayatul Hisbah” 7 Arsip Gatra (daring), 21 Desember 2010, Http://arsip.gatra.com/2010-1221/versi_cetak.php?id=143697 (diakses pada 10 Oktober 2014) 8 Qanun Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam NO 14 tahun 2003 mengenai Khalwat (Mesum) pada bab VII pasal 22 memberlakukan hukuman bagi para pelanggar Qanun yaitu: 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diancam dengan „uqubat ta‟zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). 2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diancam dengan „uqubat ta‟zir berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). 3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 adalah jarimah ta‟zir. Bahkan pada pasal 28 ayat yang ke 6, hukuman ini masih tetap akan diberlakukan untuk wanita hamil dengan ketentuan “Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.” detail membahas peraturan daerah atau qanun di Aceh dan penerapannya serta pelanggaran-pelanggaran lain yang mengatasnamakan penegakan hukum Syariah, lalu meninjaunya dari sudut pandang Konvensi internasional CEDAW yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1984. Kajian tentang signifikansi dampak pembuatan peraturan daerah dan implementasinya di masyarakat masih sangat minim kita temukan di Indonesia. Seperti fenomena yang terjadi di Aceh ini, dapat digunakan untuk melihat proses marginalisasi isu-isu perempuan ditengah perang ideologi laki-laki serta dampaknya terhadap perlindungan hak asasi perempuan. Kajian ini sangat penting untuk dijadikan acuan dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pembuatan peraturan daerah dalam kaitannya dengan penghormatan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk menghindarkan kaum perempuan dari kekerasan struktural dan kultural yang biasa terjadi pasca penetapan peraturan daerah. 1.2 RUMUSAN MASALAH Mengapa terjadi pelanggaran hak asasi perempuan pada pelaksanaan hukum Syariah pasca penetapan otonomi khusus pada tahun 1999? 1.3 TINJAUAN PUSTAKA Sebagai acuan dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang membahas mengenai budaya islam dalam kaitannya dengan hak perempuan. Beberapa jurnal dan penelitian tersebut adalah: 1.3.1. Jurnal Deniz Kandiyoti yang berjudul “Between The Hammer and The Anvil: Post-Conflict Reconstruction, Islam and Women’s Right”. Dalam jurnal ini Kandiyoti menganalisa bagaimana penyelesaian politik di lingkungan yang beresiko tinggi dan tidak aman (seperti yang terjadi di daerah konflik) dapat membahayakan komitmen internasional terhadap agenda mengenai hak-hak perempuan. Fakta menyatakan bahwa sangat sedikit perhatian dicurahkan pada dimensi gender untuk merekonstruksi di wilayah pasca konflik, padahal keterlibatan perempuan sangat penting untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Seperti pendapat Galtung dimana perdamaian tidak hanya terwujud dengan ketiadaan kekerasan atau ketiadaan perang (negative peace) namun juga berupa positive peace sebagai integration of human society9. Hal ini juga diabadikan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 yang disahkan pada Oktober 2000 yang menegaskan mengenai kebutuhan pengakuan gender dalam usaha perdamaian. Negara yang terkoyak oleh perang dan perselisihan internal diselesaikan dengan senjata demokratisasi, perubahan rezim maupun monopoli kekerasan dari aparat seperti tentara, polisi dan dinas keamanan. Penyelesaian situasi konflik dan ketidakstabilan politik kronis dengan cara tersebut tidak akan mengakomodasi agenda hak-hak perempuan sehingga positive peace tidak akan pernah terwujud. Kandiyoti memandang bahwa hukum Islam dijadikan sebagai political stakes dan menjadi masalah yang paling mendasar dari adanya peraturanperaturan yang dibuat oleh pemerintah pasca konflik justru akan merugikan perempuan10. Hal ini terjadi karena bangunan negara mengacu pada kekuatan sosial yang terbentuk oleh warisan politik dan kekuatan sosial yang cenderung menolak partisipasi perempuan dalam masyarakat, politik dan kekuatan ekonomi. Perempuan akhirnya menjadi kaum marginal yang berada diantara palu dan landasan, sehingga solusi hukum yang ditawarkan oleh kaum yang memperjuangkan persamaan gender akan bertentangan dengan „politik nyata‟ dari lingkungan tersebut. Tesis ini akan melanjutkan penelitian yang telah dilakukan oleh Kandiyoti sebelumnya. Namun berbeda dengan kondisi yang melatar belakangi konflik dalam tesis ini, penelitian yang dilakukan oleh Kandiyoti mengambil kondisi yang terjadi di negara-negara Muslim yang berkonflik seperti Afganistan dan Irak yang memiliki banyak latar belakang yang sangat berbeda dengan penelitian dalam tesis ini. Konflik Aceh yang akan menjadi objek dari penelitian ini berada di 9 Galtung, J. (1964). An Editorial. Journal for Peace Research, 1(1), 1-4 Deniz Kandiyoti (2007), “Between The Hammer and The Anvil: Post-Conflict Reconstruction, Islam and Women’s Right”, Third World Quarterly vol 28, No 3 10 negara demokrasi ditambah lagi Indonesia telah meratifikasi CEDAW, yang merupakan suatu instrumen internasional yang diadopsi oleh Perserikatan BangsaBangsa (PBB) yang menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan11. Indonesia yang merupakan salah satu dari Negara Peserta Konvensi, telah meratifikasi CEDAW (Comittee on the Elimination of Discrimination Againts Women ) melalui UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan12. 1.3.2. Susan Blackburn dalam jurnal yang berjudul “Indonesian Women and Political Islam”. Dalam penelitiannya, Susan menggali lebih dalam bagaimana hubungan antara perempuan dan politik Islam Indonesia. Perempuan diperlakukan adalah suatu isu dimana kelompok Islam selalu bersikap defensif dalam menghadapi kritik luar terhadap budaya dalam agama mereka seperti praktek poligami dan pembatasan gerak bagi perempuan sehingga peran perempuan menjadi terbatas merupakan bukti bahwa budaya ini telah keluar dari dunia modern 13. Namun, dalam jurnalnya Susan membagi Islam kedalam 2 kelompok yaitu radikal dan moderat. Menurutnya, islam moderat jauh lebih memberikan ruang kepada partisipasi perempuan Islam. Berbeda dengan kelompok moderat, Susan melihat bagaimana Islam radikal lebih menutup diri dari peran perempuan terutama dalam bidang politik. Keberadaan dari partai politik berbasis Islam radikal atau kelompok berbasis Islam yang berada di Indonesia menjadi problematika tersendiri di Indonesia, karena kelompok-kelompok ini berusaha untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan (policy-making) di Indonesia. Dalam 11 CEDAW mulai diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada 3 Desember 1981. Lebih dari sembilan puluh persen negara-negara anggota PBB, merupakan Negara Peserta Konvensi. http://cedaw-seasia.org/docs/indonesia/CEDAW_text_Bahasa.pdf 12 “Pernyataan Media tentang Peringatan 29 Tahun Ratifikasi CEDAW”, Komnas Perempuan (daring), http://www.komnasperempuan.or.id/2013/07/pernyataan-media-tentang-peringatan-29tahun-ratifikasi-cedaw/ (diakses pada 17 Oktober 2010) 13 Susan Blackburn (2008), „Indonesian Women and Political Islam‟, Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 39, No. 1, pp. 83-105 doktrinnya, mereka menjanjikan kepada perempuan kenyamanan yang berbudi luhur dan keamanan bagi dukungan dan pelindungan laki-laki terhadap anak perempuan, istri maupun ibunya. Sehingga tidak heran, seperti didokumentasikan oleh Saba Mahmood, bagaimana wanita Islam Indonesia mencari petunjuk bagaimana hidup yang berbudi luhur sesuai dengan doktrin tersebut, dan hal ini tercermin seperti dari busana Islam yang mereka kenakan. Menjadi menarik ketika Susan melihat bagaimana Islam radikal berjuang demi kemenangan global untuk agama mereka jauh melampaui negara mereka. Bagaimana mereka menanamkan doktrin agama mereka dan berusaha berpengaruh pada kehidupan politik sehingga mereka menempati tempat-tempat strategis sebagai pengambil keputusan. Sehingga muncul pertanyaan apakah meningkatnya pakaian „Islami‟ oleh perempuan Indonesia bisa menjadi tolak ukur bahwa Islam radikal telah membuat terobosan. Jurnal ini memang tidak membahas secara spesifik mengenai Islam radikal yang berada di Aceh, dan apakah mereka benar-benar menutup pintu bagi peran wanita Aceh untuk berkontribusi. Namun, jurnal ini sangat membantu untuk melihat hubungan antara political Islam yang tercermin dalam kesepakatan yang dibuat pasca konflik dan perempuan di Aceh. 1.4 KERANGKA KONSEPTUAL 1.4.1. Feminisme Dunia internasional selalu digambarkan sebagai hubungan politik yang beresiko dimana masing-masing negara memperjuangkan kepentingan mereka, dan secara lebih jelas bahwa dominasi laki-laki bertindak untuk negara. Pergeseran aktor yang terjadi pada abad inipun memperlihatkan dimana para kelompok yang didominasi oleh laki-laki memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Bahkan ketika menempuh jalan damai dalam suatu konflik, para aktor tetap berusaha untuk memperjuangkan hak kelompoknya. Mereka bertindak berdasarkan cara pandang laki-laki. Lalu yang menjadi pertanyaan menarik adalah dimanakah perempuan? Apabila dibandingkan dengan laki-laki, perempuan adalah kelompok yang sangat tidak diuntungkan didunia dan dianggap sebagai jenis kelamin kedua. Hegemoni maskulinitas dikaitkan dengan otonomi, kedaulatan, objektifitas, kemampuan logika, universalitas, dan dengan pola berpikir ini, untuk menjadi maskulin adalah dengan tidak menjadi feminine, karena apabila tumbuh sisi femininitas nya, lakilaki akan kehilangan sisi maskulinitasnya. Pandangan ini sangat marak dalam kehidupan masyarakat kita. Penelitian feminisme mencoba menyelidiki bagaimana sistem internasional maupun sistem nasional ikut andil dalam subordinasi perempuan dan kelompok marginal lainnya. Feminisme menyelidiki bagaimana struktur dan proses global menghambat keamanan perempuan dan jenis kekuasaan yag ada sehingga ketidak setaraan struktur gender terjadi. Seperti dalam buku Global Gender Issue yang ditulis oleh Peterson dan Runyan, mengklaim bahwa kita hidup dalam gendered world dimana nilai yang diasosiasikan sebagai maskulin dinilai lebih tinggi dari pada feminine 14. Dengan mengetahui bagaimana struktur itu terbentuk, memungkinkan kita untuk melihat bahwa apa yang terjadi atau apa yang diterima begitu saja mengenai bagaimana dunia ini diatur, pada kenyataannya adalah pengesahan pola-pola sosial tertentu yang ikut andil dalam subordinasi kaum marginal seperti perempuan. Ini menjadi point awal dalam memperkenalkan gender dalam hubungan international adalah seringnya perdebatan mengenai basic inequality antara laki-laki dan perempuan dan konsekuensinya seperti dalam ketidakseimbangan dalam dunia politik. Pada tahun 1950an sampai dengan 1960an, pembangunan selalu didasarkan pada ideologi Barat, sehingga tercipta suatu definisi negara-negara yang baru saja merdeka bisa lepas landas menuju pertumbuhan ekonomi untuk menopang diri sendiri adalah dengan bantuan Barat yang dibarengi dengan penerapan ideologi Barat 15. Sangat sedikit literatur yang menaruh perhatian 14 Burchill, S. And Linklater,A.(1996) Teori-Teori Hubungan Internasional, Nusa Media: Bandung. 15 Carlsnaes,W., Risse, T., and Simmons, B.A. (2004) Handbook of International Relations, London: SAGE Publications (bahkan cenderugn mengabaikan) pada kontribusi perempuan dalam pembangunan. Untuk itu munculah feminisme liberal yang bertujuan membuat perempuan terlihat dalam proses pembangunan tersebut. Ester Boserup dalam bukunya yang berjudul Women’s Role in Economic Development yang diterbitkan pada 1970, menyatakan bahwa model pembangunan awal tidak hanya mengabaikan kontribusi perempuan tetapi juga merancang proyek yang sering merugikan perempuan. Lalu pada perkembangan selanjutnya, muncullah kritik dari kaum feminis terhadap kapitalisme yang justru menggunakan perempuan sebagai tenaga kerja yang murah. Feminisme liberal juga menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam hal berpolitik. Dalam struktur sosial, politik dan ekonomi yang hierarkis, fakta mengakui mengenai kurangnya pemberdayaan perempuan16. Lakilaki yang lebih memiliki hak istimewa terutama dalam hak pilih, bisa menduduki kursi di pemerintahan atau sebagai pengambil keputusan, namun tidak ada hak untuk perempuan dalam berpolitik dan bernegara.. Hal ini menyebabkan negara didominasi oleh kaum laki-laki yang terefleksi menjadi kepentingan yang bersifat maskulin. Perempuan cenderung berada “didalam negara hanya sebatas sebagai warga negara. Sehingga ada ketidaksetaraan perempuan dalam berpolitik dan bernegara”. Maka muncullah gerakan feminis untuk memperjuangkan hak pilih atau berpolitik, namun gerakan-gerakan ini bukan untuk memperjuangkan perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki dan memaksa perempuan mencapai karakter maskulin, dan menjadikan karakter maskulin sebagai standar netral umum agar perempuan setara dengan laki-laki. Akar pandangan ini bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas. Selain isu politik, ekonomi, sosial dan keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan, berkembang juga issue mengenai keamanan nasional yang berbasis gender. Rebecca Grant mengklaim bahwa dasar asumsi realis mengenai perilaku negara tergantung pada representasi laki-laki mengenai bagaimana individu berfungsi dalam masyarakat. Hal ini juga berpengaruh pada perilaku 16 Rathgeber, Eva M. (1995) Gender and Development in Action, in Marianne H. Marchand and Jane L. Parpart (eds), Feminism/Postmodernism/Development. London: Routledge. negara dalam mengejar keamanan, yang tercermin dari kebijakan-kebijakan keamanan nasional negara yang sering dilegitimasi dengan daya tarik pada karakteristik maskulin yang hegemonik 17. Namun disisi lain, berkembang mitos yang luas bahwa perang itu dilakukan, terutama oleh laki-laki, untuk melindungi kelompok rentan, yang mengarah pada perempuan dan anak-anak. Gagasan bahwa lelaki muda berperang untuk melindungi kelompok lemah seperti perempuan dan anak-anak, telah menjadi motivator penting dalam perekrutan pasukan militer. Kenyataannya, terlepas dari mitos tersebut yang terjadi adalah perempuan dan anak-anak merupakan bagian terbesar dari korban perang atau konflik dewasa ini. Kaum feminis percaya bahwa dengan melihat dampak perang terhadap perempuan, merupakan bukti dan telah mematahkan mitos bahwa perang dilakukan untuk melindungi kaum rentan, dan justru mendukung legitimasi perang dan kemustahilan perdamaian. Perempuan menurut kaum feminis, harus dilibatkan aktif dalam rangka mewujudkan perdamaian. Merujuk pada karakter feminin, banyak perempuan dalam gerakan perdamaian melihat diri mereka berbeda dengan laki-laki. Seperti aksi yang dilakukan oleh para perempuan dalam gerakan pemogokan untuk perdamaian di Amerika Serikat pada awal tahun 1960an dimana para perempuan menolak senjata nuklir, karena berpikir bahwa perang nuklir justru akan menjadi ancaman terbesar bagi keluarga 18. Para perempuan ini menentang gagasan bahwa perang itu adalah untuk melindungi perempuan. Para peneliti perdamaian seperti Betty Reardon juga menyerukan perlunya nilai-nilai feminim dalam dunia politik 19. Ketika perempuan diberikan bagian dalam hak pilih, diberi suara dan diijinkan untuk lebih banyak memperngaruhi kebijakan, maka perdamaian akan tercipta. Ruddick juga percaya bahwa ada 17 Cohn, Carol (1993) Wars Wimps and Women: Talking Gender and Thinking War. In Miriam Cooke and Angela Wollacott (eds), Gendering War Talk. Princeton: Princeton University Press. 18 Swerdlow, Amy (1990) Motherhood and the Subversion of the Military State: Women’s Strike for Peace Confronts the House Committee on Un-America Ativities, in Jean Bethke Elshtain and Sheila Tobias (eds), Women, Militarism and War: Essay in History. Politics and social Theory. Savage: Rowman and Littlefield. 19 Reardon, Betty (1985) Sexism and The War System. New York: Teachers College Press. hubungan antara perdamaian dengan perempuan, yang merupakan hasil dari hubungan sosialisasi perempuan. 1.4.2. Hak asasi manusia Hak asasi manusia adalah suatu jenis tuntutan khusus dalam masyarakat, yang berhubungan dengan sifat kemanusiaan sehingga memungkinkan manusia untuk hidup bebas dan bermartabat. Hak ini secara inheren melekat pada seluruh umat manusia, tanpa memperdulikan kewarnegaraan, tempat tinggal, jenis kelalmin, etnis, warna kulit, agama, bahasa ataupun status lain. Ciri-ciri penting dan prinsip dalam hak asasi manusia adalah: a. Universal Prinsip universalitas berarti bahwa hak-hak tersebut dimiliki dan untuk dinikmati oleh semua manusia tanpa ada pembedaan apapun, seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, anutan politik dan lainnya, latar belakang bangsa dan sosial, harta benda, status kelahiran dan status-status lainnya. Dengan kata lain, hak asasi manusia adalah persamaan hak dan martabat semua manusia untuk dinikmati dimanapun dan selama-lamanya. Hak asasi manusia diakui secara internasional dan merupakan aturan dasar yang harus dijalankan bagi setiap manusia dimanapun tanpa memandang perbedaan wilayah. Paling tidak, setiap pemerintah harus mentaati dan memberlakukan standar-standar hak asasi manusia yang telah diadopsi sebagai hukum internasional. Pemerintah tidak memiliki kewenangan memutuskan hak apa yang akan ditaati dan hak apa yang tidak akan ditaati. Dengan demikian, pendekatan selektif (discretionary approach) dalam pemberlakukan hak asasi manusia dianggap sebagai kegagalan negara memenuhi kewajibannya. b. Tidak dapat dicabut Hak tidak dapat dicabut/dibatalkan (inalienable); dengan kata lain, setiap orang memiliki hak karena dia adalah manusia. Hak tidak dapat dbeli, dijual, diwariskan, atau dinegosiasikan; artinya tidak dapat dihadiahkan, dibatalkan atau dicabut. Hak asasi manusia sudah ada dan melekat pada setiap manusia tanpa memandang status dalam suatu sistem budaya, hukum atau politik dimana dia berada. Keberadaan hak asasi manusia tergantung pada adanya orang yang bersangkutan, bukan pada konteks atau sistem dimana yang bersangkutan berada. c. Tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung Prinsip tidak dapat dipisah-pisahkan (indivisibility) dan interdependensi hak asasi manusia berarti bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya saling terkait satu sama lain dan memiliki nilai kepentingan yang sama. Kesemuanya membentuk suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan (indivisible) dan seseorang akan dapat hidup layak dan bermartabat hanya jika semua hak tersebut terjamin. Hal ini dimuat baik dalam hukum maupun kebijakan internasional. Pengetahuan tentang hak asasi manusia adalah penting karena setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap orang lain dan masyarakat. Hak asasi manusia ini mencakup hak sipil dan politik, hak ekonomi dan sosial, hak individual, hak kolektif dan hak untuk ikut serta dalam pembangunan. Perlindungan hak asasi manusia ini akan memajukan kesejahteraan setiap orang dan prinsip-prinsip hak asasi manusia ini dapat memajukan resolusi konflik seperti toleransi dan kesetaraan. HAM secara universal diekpresikan dan dijamin oleh undang-undang, baik dalam bentuk perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip umum dan sumber hukum internasional. Hukum HAM internasional juga mewajibkan setiap negara untuk bertindak dengan cara tertentu atau menahan diri dari tindakan tertentu dalam rangka mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar individu maupun kelompok. Hukum HAM internasional pertama kali ditekankan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, telah menegaskan dalam berbagai konvensi internasional hak asasi manusia, deklarasi, dan resolusi. Adapun instrumen yang akan dipergunakan untuk menganalisa kasus pelanggaran hak terhadap perempuan pasca konflik Aceh ini adalah konvensi internasional tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW mengkonteksualisasikan standar netral hak asasi manusia ke dalam situasi perempuan. Berbeda dengan instrumen hak asasi manusia pada umumnya yang menyatakan bahwa 'diskriminasi berdasarkan jenis kelamin' dalam arti netral/umum, CEDAW menyatakan bahwa perempuan adalah kelompok yang dirugikan karena tindak diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. CEDAW lebih memberikan perhatian pada adanya tekanan sosial dan budaya pada perlakuan diskriminasi terhadap perempuan, dan dengan demikian memperluas aplikasi hak asasi manusia ke dalam ruang privat perempuan. Lebih penting lagi, adalah ditunjukannya kaitan antara ruang publik dengan ruang privat perempuan, dan lebih penting lagi ialah diberikannya tekanan pada kaitan antara ruang publik dan ruang privat. Sumber dari dasar ideologi ketidaksetaraan perempuan dalam keluarga, tempat kerja, dan dalam kehidupan publik adalah konstruksi sosial, atau anggapan sosial dan budaya yang dibangun mengenai kemampuan dan peran perempuan. Selain menekankan pada kesetaraan laki-laki dan perempuan sehingga tidak ada lagi pelanggaran hak dan penghargaan martabat perempuan, CEDAW juga menegaskan terhadap pemberantasan apartheid, rasisme, diskriminasi ras, kolonialisme, neokolonialisme, agresi, pendudukan asing dan dominasi campur tangan dalam urusan internal negara sehingga menjamin penikmatan hak-hak lakilaki dan perempuan20. Dan yang terpenting dari semua itu adalah CEDAW menekankan peran serta aktif dari perempuan untuk perwujudan perdamaian dan kesejahteraan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki di segala bidang. 1.5 HIPOTESA Pelanggaran hak asasi perempuan pasca penetapan otonomi khusus tahun 1999 terjadi karena adanya politisasi tubuh perempuan yang muncul pada peraturan-peraturan yang muncul di daerah. Perempuan Aceh diberi peran 20 United Nations Children‟s Fund (UNICEF), Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women Policy and Pratice, New York, 2011 tertentu, untuk bertindak maupun tidak bertindak dengan cara tertentu melalui peraturan daerah yang muncul sehingga tercapailah tujuan dari pihak yang memiliki kuasa. Dengan demikian perempuan dijadikan sebagai alat politik dan nasionalisme. Tubuh perempuan juga digunakan sebagai alat kontrol sosial saat moral panic dialami oleh masyarakat Aceh. Penetapan peran perempuan yang muncul pada peraturan-peraturan ini merupakan pembatasan dan pemarginalan perempuan yang dalam hal ini sangat bertentangan dengan semangat perlindungan hak asasi perempuan internasional. Pertentangan ini terjadi karena aturan yang diberlakukan dalam hukum tersebut melanggar pasal-pasal yang tertuang dalam Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW). 1.6 METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena penulis ingin lebih melihat kasus yang terjadi di Aceh ini secara lebih mendalam. Dengan metode ini penulis akan memperlihatkan bahwa pemberlakuan hukum Syariah yang terjadi pasca penyelenggaraan keistimewaan Aceh ini mengabaikan hak asasi perempuan dan melanggar pasal-pasal dalam CEDAW. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu: 1.6.1. Pre Empiric Research dengan literatur review. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian eksplanatif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis akan menggali lebih dalam bagaimana kondisi Aceh pada waktu konflik dimana ada dua kekuatan yang berkuasa di Aceh yaitu kekuatan militer pemerintah Indonesia dan kekuatan patriarkal Islam dibawah Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dalam ranah kekuatan maskulin inilah perempuan Aceh bertahan hidup. Penulis selanjutnya akan melihat bagaimana posisi wanita dalam hukum Syariah terutama pada masa rekonstruksi pasca konflik. Untuk itu peneliti akan memperdalam lagi pengamatan pada aturan dalam hukum Syariah dan membandingkannya dengan pasal-pasal yang ada dalam CEDAW. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang ada dari peristiwa yang terjadi di masa lalu adalah melalui sebuah literatur review dari dokumen yang diterbitkan oleh organisasi hak asasi manusia, jurnal dan organisasi wanita lokal mengenai informasi tindakan kekerasan pada perempuan pasca pelaksanaan peraturan daerah. Hal ini juga dilakukan untuk membantu persiapan field interviews di Aceh. 1.6.2. Field interviews Field interviews dilakukan dengan memawancarai beberapa narasumber kunci dari woman‟s NGOs, organisasi internasional, pemerintah dan institusi penegakan hukum dan beberapa media. Interview ini akan menghasilkan informasi mengenai status wanita dibawah hukum Syariah (hukum Islam yang berlaku di Aceh). Beberapa wanita yang diwawancarai juga merupakan warga sipil yang menjadi korban atas pelaksanaan hukum Syariah tersebut. 1.7 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan disusun sebagai berikut: Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi pelanggaran hak asasi perempuan yang terjadi di Aceh pasca penetapan Aceh sebagai Daerah Istimewa pada tahun 1999. Penulis tertarik untuk melihat lebih dalam hukum Syariah dan penerapannya ini karena sarat akan pelanggaran hak perempuan terutama bila ditinjau dari konvensi internasional. Penulis merumuskannya dalam sebuah pertanyaan penelitian yang nantinya akan menjadi panduan penulis dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini penulis juga akan meninjau beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu jurnal yang ditulis oleh Deniz Kandiyoti dan Susan Blackburn dalam jurnal yang berjudul “Indonesian Women and Political Islam”. Penulis memaparkan kerangka konseptual, hipotesa, dan metode penelitian yang mencakup teknik pengumpulan data serta sistematika penelitian. Bab II merupakan bab yang menyajikan gambaran lengkap mengenai hukum Syariah yang diberlakukan di Aceh, mulai dari latar belakang, pelaksanaan dan penerapan hukuman bagi para pelanggar hukum tersebut. Penulis dalam bab ini akan memetakan daerah yang menerapkan hukum Syariah serta jumlah pelanggar hukum untuk tiap-tiap Qanun. Dengan demikian, kita bisa melihat bagaimana pelanggaran hak asasi ini terjadi saat penetapan aturan yang sarat akan diskriminasi perempuan hingga penerapannya yang lebih berpihak kepada laki-laki. Bab III merupakan bab yang membahas mengenai perlindungan hak asasi manusia internasional berdasarkan Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Karena Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional CEDAW, berarti Indonesia sepakat mematuhi aturan internasional untuk melindungi hak asasi perempuan di Indonesia. Bab IV merupakan analisa dibalik fenomena munculnya aturan-aturan yang dibuat mendiskriminasi perempuan di daerah pasca otonomi. Pada bab ini kita akan melihat bagaimana tubuh perempuan dipolitisasi yaitu dengan menggunakannya sebagai alat politik untuk menggalang nasionalisme Aceh dan sebagi alat kontrol sosial. Adanya politisasi ini berujung pada pelanggaran ham yang dilakukan pemerintah terhadap perempuan melalui peraturan dan perundang-undangan. Bab V merupakan kesimpulan dari penelitian ini.