Perspektif Buddhis tentang Pemahaman dan Sikap

advertisement

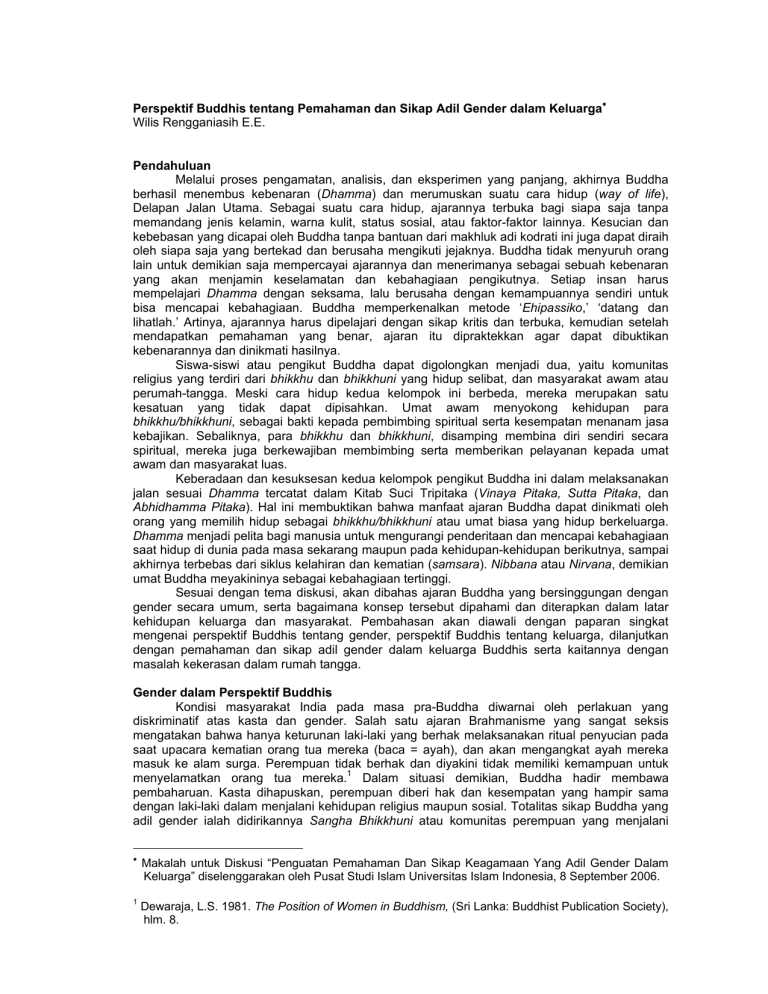

Perspektif Buddhis tentang Pemahaman dan Sikap Adil Gender dalam Keluarga∗ Wilis Rengganiasih E.E. Pendahuluan Melalui proses pengamatan, analisis, dan eksperimen yang panjang, akhirnya Buddha berhasil menembus kebenaran (Dhamma) dan merumuskan suatu cara hidup (way of life), Delapan Jalan Utama. Sebagai suatu cara hidup, ajarannya terbuka bagi siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, warna kulit, status sosial, atau faktor-faktor lainnya. Kesucian dan kebebasan yang dicapai oleh Buddha tanpa bantuan dari makhluk adi kodrati ini juga dapat diraih oleh siapa saja yang bertekad dan berusaha mengikuti jejaknya. Buddha tidak menyuruh orang lain untuk demikian saja mempercayai ajarannya dan menerimanya sebagai sebuah kebenaran yang akan menjamin keselamatan dan kebahagiaan pengikutnya. Setiap insan harus mempelajari Dhamma dengan seksama, lalu berusaha dengan kemampuannya sendiri untuk bisa mencapai kebahagiaan. Buddha memperkenalkan metode ‘Ehipassiko,’ ‘datang dan lihatlah.’ Artinya, ajarannya harus dipelajari dengan sikap kritis dan terbuka, kemudian setelah mendapatkan pemahaman yang benar, ajaran itu dipraktekkan agar dapat dibuktikan kebenarannya dan dinikmati hasilnya. Siswa-siswi atau pengikut Buddha dapat digolongkan menjadi dua, yaitu komunitas religius yang terdiri dari bhikkhu dan bhikkhuni yang hidup selibat, dan masyarakat awam atau perumah-tangga. Meski cara hidup kedua kelompok ini berbeda, mereka merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Umat awam menyokong kehidupan para bhikkhu/bhikkhuni, sebagai bakti kepada pembimbing spiritual serta kesempatan menanam jasa kebajikan. Sebaliknya, para bhikkhu dan bhikkhuni, disamping membina diri sendiri secara spiritual, mereka juga berkewajiban membimbing serta memberikan pelayanan kepada umat awam dan masyarakat luas. Keberadaan dan kesuksesan kedua kelompok pengikut Buddha ini dalam melaksanakan jalan sesuai Dhamma tercatat dalam Kitab Suci Tripitaka (Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka). Hal ini membuktikan bahwa manfaat ajaran Buddha dapat dinikmati oleh orang yang memilih hidup sebagai bhikkhu/bhikkhuni atau umat biasa yang hidup berkeluarga. Dhamma menjadi pelita bagi manusia untuk mengurangi penderitaan dan mencapai kebahagiaan saat hidup di dunia pada masa sekarang maupun pada kehidupan-kehidupan berikutnya, sampai akhirnya terbebas dari siklus kelahiran dan kematian (samsara). Nibbana atau Nirvana, demikian umat Buddha meyakininya sebagai kebahagiaan tertinggi. Sesuai dengan tema diskusi, akan dibahas ajaran Buddha yang bersinggungan dengan gender secara umum, serta bagaimana konsep tersebut dipahami dan diterapkan dalam latar kehidupan keluarga dan masyarakat. Pembahasan akan diawali dengan paparan singkat mengenai perspektif Buddhis tentang gender, perspektif Buddhis tentang keluarga, dilanjutkan dengan pemahaman dan sikap adil gender dalam keluarga Buddhis serta kaitannya dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Gender dalam Perspektif Buddhis Kondisi masyarakat India pada masa pra-Buddha diwarnai oleh perlakuan yang diskriminatif atas kasta dan gender. Salah satu ajaran Brahmanisme yang sangat seksis mengatakan bahwa hanya keturunan laki-laki yang berhak melaksanakan ritual penyucian pada saat upacara kematian orang tua mereka (baca = ayah), dan akan mengangkat ayah mereka masuk ke alam surga. Perempuan tidak berhak dan diyakini tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang tua mereka.1 Dalam situasi demikian, Buddha hadir membawa pembaharuan. Kasta dihapuskan, perempuan diberi hak dan kesempatan yang hampir sama dengan laki-laki dalam menjalani kehidupan religius maupun sosial. Totalitas sikap Buddha yang adil gender ialah didirikannya Sangha Bhikkhuni atau komunitas perempuan yang menjalani ∗ Makalah untuk Diskusi “Penguatan Pemahaman Dan Sikap Keagamaan Yang Adil Gender Dalam Keluarga” diselenggarakan oleh Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia, 8 September 2006. 1 Dewaraja, L.S. 1981. The Position of Women in Buddhism, (Sri Lanka: Buddhist Publication Society), hlm. 8. hidup suci secara selibat. Perempuan memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan atas jalan hidupnya sendiri: menjadi perumah-tangga biasa, atau meninggalkan peran tradisional tersebut dan hidup sebagai bhikkhuni. Buddha Gautama telah mewujudkan keadilan gender yang hampir setara, yang pada konteks jaman tersebut merupakan hal yang sangat radikal. Pembaharuan yang dibawa oleh Buddha tersebut bertolak dari Hukum Karma yang diajarkannya: Kemuliaan seseorang tidak berasal pada kelahirannya yang berjenis kelamin atau dari keturunan (kasta) tertentu, melainkan ditentukan oleh perbuatan yang dilakukan. Ritual-ritual persembahan atau pengorbanan tidak dapat menyucikan batin dan membebaskan seseorang dari samsara; oleh karenanya, salah satu keyakinan yang mendiskreditkan perempuan karena dianggap tidak dapat menyucikan orang tuanya setelah mereka meninggal adalah tidak benar. Buddha menegaskan potensi pencapaian spiritual yang sama antara kaum laki-laki dan perempuan asal tekun melatih diri dengan menyempurnakan: Sila (moralitas), Samadhi (konsentrasi), dan Pañña (kebijaksanaan). Tidak ada bias gender atau seksisme dalam ‘ajaran Buddha yang fundamental dan universal.’ Setelah Buddha mangkat (Parinibbana), status perempuan mengalami kemerosotan lagi. Perkembangan Buddhisme belakangan, terutama sejak munculnya sekte-sekte, telah melahirkan pandangan-pandangan negatif terhadap perempuan yang bertentangan dengan semangat ajaran Buddha yang egaliter.2 Pendapat lain mengklaim bahwa sifat non-egaliter dalam agama Buddha muncul karena pengaruh Hindu dan Konfusianisme, serta kepercayaan-kepercayaan lokal yang patrtiarkis di mana agama Buddha berkembang.3 Keluarga dalam Perspektif Buddhis Buddha memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pengikutnya untuk memilih jalan hidup yang terbaik: Meninggalkan keluarga dan menjadi bhikkhu/bhikkhuni, hidup berumahtangga, maupun tidak berumah-tangga. Salah satu cara untuk hidup bahagia adalah dengan membentuk sebuah keluarga. Keluarga yang hidup rukun dan saling mengasihi mutlak demi terwujudnya kebahagiaan. Jika keluarga tidak harmonis, penuh masalah, dan rapuh, sebaliknya penderitaan yang akan muncul. Perkawinan di dalam agama Buddha bukan merupakan sesuatu yang bersifat sakral, dan oleh karenanya tidak mempunyai sanksi religius. Perkawinan adalah komitmen dua orang yang saling mencintai dan memutuskan untuk hidup bersama dalam satu ikatan lembaga perkawinan. Kesepakatan sebuah pasangan untuk saling mengikat janji disahkan secara agama Buddha dan hukum yang berlaku di masyarakat setempat. As there is no God in Buddhism marriage is seen simply as a social contract. Marriage is not believed to essential. No God instructed the Buddha that people should get married. In this respect monogamy and polygamy are not right or wrong but simply ways of arranging one’s life. However, Buddhists would not seek to promote relationships which were against what was allowed in civil law.4 Kutipan di atas menyiratkan bahwa Buddha tidak pernah mengharuskan atau melarang seseorang untuk berbuat sesuatu yang sesuai dengan kehendak orang itu sendiri. Buddha juga tidak menghukum atau memberikan pahala pada seseorang, akan tetapi mengingatkan untuk mempertimbangkan dengan masak, apakah suatu perbuatan akan merugikan dirinya atau orang lain. Dengan kata lain apakah sesuatu akan menimbulkan penderitaan bagi dirinya atau pihak lain. Misalnya tentang perceraian. Agama Buddha membolehkan terjadinya perceraian jika keadaan memang memaksa. Daripada pasangan hidup tersiksa batinnya, perceraian diijinkan, meskipun harus siap dengan segala akibatnya. Setiap perbuatan akan memiliki konsekuensi tersendiri sebagaimana yang diatur oleh Hukum Karma. Mempertimbangkan segala akibatnya, seorang Buddhis sudah selayaknya takut untuk berbuat yang tidak baik karena ia akan membayar perbuatannya dengan penderitaan yang setimpal. 2 Kalupahana, David J. 1999. The Buddha and the Concept of Peace, (Sri Lanka: Sarvodaya Vishva Lekha Publication), hlm. 79. 3 Paul, Diana Y. 1985. Women in Buddhism: Images of the Feminine in the Mahāyāna Tradition 2nd Ed., (Berkeley: University of California Press), hlm. Xxiii. 4 Buddhism and Marriage. http://www.faithnet.org.uk/KS4/Marriage%20and%20the%20Family/ buddhismsexethics.htm, diakses: 2 September 2006. 2 Memilih pasangan hidup menurut pandangan Buddhis sebaiknya mempertimbangkan empat hal, yaitu: kesamaan keyakinan (saddhā), sila (moralitas), kedermawanan (dāna), dan kebijaksanaan (pañña). Kesetaraan dalam keempat hal tersebut dapat membuat sepasang kekasih akan hidup bersama (berjodoh) dalam banyak kehidupan.5 Perkawinan yang melibatkan dua orang yang berbeda keyakinan atau agama tidak dilarang dalam agama Buddha, akan tetapi harus benar-benar dipikirkan dengan seksama. Perbedaan keyakinan apakah akan memengaruhi keharmonisan hubungan antara kedua pasangan, lalu bagaimana pengaruhnya terhadap keturunan mereka, semuanya harus dipahami dengan bijaksana. Upacara perkawinan yang diselenggarakan menurut agama Buddha pada dasarnya dirancang sedemikian rupa dengan mengadopsi adat-istiadat setempat, hanya saja terdapat beberapa prinsip yang mengacu pada pola kebiasaan atau tradisi Buddhis. Di atas altar disediakan patung Buddha, bunga, lilin, dupa, dan buah untuk melakukan puja atau penghormatan. Mempelai akan dipandu oleh seorang pandita untuk membaca Vandana dan Tisarana (menghormat kepada Budhha, lalu menyatakan berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha), serta Pancasila (lima disiplin moral). Walaupun ajarannya tidak banyak menyinggung tentang perkawinan dan keluarga, Buddha memberikan nasihat kepada umatnya yang menempuh hidup berumah-tangga mengenai tata hubungan yang harmonis dan seimbang di antara anggota keluarga. Di dalam Sigalovadha Sutta dijabarkan tugas dan kewajiban orang tua-anak, suami-istri, atasan-bawahan, tuanpembantu, bahkan juga guru-murid, teman atau sahabat. Tugas dan kewajiban masing-masing komponen —bukan hak dan kewajiban— menjadi dasar yang kuat karena mendorong semua pihak untuk bersikap memberi daripada menerima. Mengapa bukan hak dan kewajiban? Buddha menekankan bahwa seseorang hendaknya selalu mendahulukan kewajibannya, selalu berpikir untuk mempersembahkan sesuatu yang bermanfaat dan membuat orang lain bahagia. Berpikir untuk mendapatkan atau menuntut hak dari orang lain demi kepentingan kita pribadi adalah sikap yang egois. Yang Mulia Dalai Lama menjelaskan jika seseorang mulai memikirkan dan mengejar kebahagiaannya sendiri, maka pada saat itulah penderitaan bermula. Sebaliknya ketika ia melupakan dirinya sendiri dan mencari cara untuk membantu meringankan beban dan membahagiakan orang lain, saat itulah kebahagiaan muncul. Sebagaimana dikutip oleh Tsomo, “Happiness comes from replacing our self-centered attitudes with the wish to help others — generating loving kindness and compassion even toward those who harm us.”6 Dalam konteks kehidupan berkeluarga, apabila setiap anggota keluarga memenuhi tugas dan kewajibannya berarti: 1) tidak ada yang berpikir egois bahwa orang lain yang harus membahagiakan dirinya, 2) tidak ada yang meninggalkan kewajibannya sehingga membebani orang lain dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam keluarga, 3) setiap anggota keluarga berpikir bahwa kebahagiaan keluarga menjadi tanggung-jawab seluruh anggota, dan oleh karenanya semua harus aktif mengupayakannya. Komponen keluarga meliputi suami-istri, orang tua/mertua-anak, dan majikanpegawai/pembantu. Kewajiban dari masing-masing komponen tersebut akan diuraikan di bawah ini seperti yang tertulis di dalam Sigalovada Sutta: a. Kewajiban suami terhadap istri 1. Menghormati istrinya; 2. Bersikap lemah-lembut terhadap istrinya; 3. Bersikap setia terhadap istrinya; 4. Memberikan kekuasaan tertentu kepada istrinya; 5. Memberikan atau menghadiahkan perhiasan kepada istrinya.7 b. Kewajiban istri terhadap suami 1. Melakukan semua tugas kewajibannya dengan baik; 5 Angutara Nikaya II, 62, dikutip dari Widya, Ratna Surya. 1996. Tuntunan Perkawinan dan Hidup Berkeluarga dalam Agama Buddha, (Jakarta: Yayasan Buddha Sasana), hlm. 20. 6 Tsomo, Karma Lekshe. “Buddhist Women in the Global Community: Women as Peacemakers,” in Chapel, David W. 1999. Buddhist Peacework Creating Cultures of Peace, (Boston: Wisdom Publications), hlm. 54. 7 Digha Nikaya III, dikutip dari Widya, Ratna Surya. Op. Cit., hlm. 23. 3 2. 3. 4. 5. Bersikap ramah kepada keluarga dari kedua belah pihak; Setia kepada suaminya; Menjaga baik-baik barang-barang yang dibawa oleh suaminya; Pandai dan rajin dalam melaksanakan semua pekerjaannya.8 c. Kewajiban orang tua terhadap anak 1. Mencegah anak berbuat jahat; 2. Menganjurkan anak berbuat baik; 3. Memberikan pendidikan profesional kepada anak; 4. Mencarikan pasangan yang sesuai untuk anak; 5. Menyerahkan harta warisan kepada anak pada saat yang tepat.9 d. Kewajiban anak terhadap orang tua/mertua 1. Menyokong kehidupan mereka; 2. Melakukan tugas-tugas kewajiban terhadap mereka; 3. Menjaga baik-baik garis keturunan dan tradisi keluarga; 4. Mempersiapkan diri agar pantas untuk menerima warisan; 5. Mengurus persembahyangan kepada sanak keluarga yang sudah meninggal.10 e. Kewajiban majikan kepada pegawai/pembantu 1. Memberi mereka pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya; 2. Memberi mereka makanan dan upah yang sesuai; 3. Memberi mereka pengobatan dan perawatan di waktu sedang sakit; 4. Memberi mereka makanan yang enak-enak pada waktu-waktu tertentu; 5. Memberi mereka libur (cuti) pada waktu-waktu tertentu.11 f. Kewajiban pegawai/pembantu terhadap majikan 1. Bangun lebih pagi dari majikan; 2. Pergi tidur setelah majikan tidur; 3. Berterima kasih atas upah dan perlakuan yang mereka terima; 4. Bekerja dengan baik; 5. Memuji dan menjaga nama baik majikannya di manapun juga.12 Kewajiban suami-istri dalam Sigalovada Sutta menunjukkan pembagian yang tegas antara peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang bekerja di sektor publik dan perempuan yang harus patuh pada suami dan berada di wilayah domestik. Perlu diingat bahwa sutta ini diturunkan pada konteks budaya masyarakat India di masa kehidupan Buddha Gotama. Penerapannya memerlukan penyesuaian dengan konteks jaman sekarang yang menghargai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta bergesernya peran perempuan yang tidak lagi terbatas pada wilayah domestik. Tujuan utama dari nasihat tersebut ialah agar setiap insan yang hidup dalam lingkungan keluarga mengedepankan kewajiban dan tanggung-jawab demi kesejahteraan dan kerukunan. Pemahaman dan kesadaran setiap anggota keluarga akan tugas dan kewajiban serta kerelaan untuk melakukannya seharusnya ditopang oleh moralitas yang baik. Bagi umat awam, Buddha memberikan lima latihan moralitas yang akan membentuk kepribadian yang luhur dan tidak menimbulkan masalah dalam masyarakat. Kelima latihan itu ialah: 1. Melatih diri menghindari menyakiti makhluk lain; Menyakiti memiliki pengertian yang luas, misalnya tidak membunuh, sampai dengan tidak menyakiti orang lain (anggota keluarga), baik secara fisik maupun emosional; 2. Melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan; 8 Ibid., hlm. 26. Ibid., hlm. 31. 10 Ibid., hlm. 37. 11 Ibid. hlm. 59. 12 Ibid. hlm. 60. 9 4 Menghormati hak-hak anggota keluarga yang lain dan melaksanakan kewajiban serta tanggung-jawab pribadi dengan sebaik-baiknya. Sebuah contoh yaitu pembagian tugas antara suami dan istri yang adil dan seimbang. Gagasan bahwa istri harus mengurus rumah dan bertanggung-jawab sendirian mengasuh anak-anak adalah tidak benar. Istri juga memiliki kebutuhan untuk bersosialisasi dan mengaktualisasikan diri/berkarya. Jika waktu istri banyak tersita untuk keluarga, suami berkewajiban meringankan beban tersebut agar istri memiliki ruang dan kesempatan untuk melakukan kegiatan lainnya.13 3. Melatih diri menghindari melakukan perbuatan asusila; Berselingkuh merupakan perbuatan yang harus dihindari karena akan menyakiti perasaan suami/istri, yang juga bertentangan dengan sila pertama. Demikian pula melakukan hubungan seksual yang tidak berdasarkan persetujuan dari kedua pihak akan menimbulkan ketidaknyamanan atau perasaan tertekan pihak lainnya tidak boleh terjadi, apalagi sampai mengarah pada terjadinya kekerasan seksual. 4. Melatih diri untuk menghindari berkata yang tidak benar; Keluarga yang sehat berlandaskan pada kejujuran dan penghormatan satu sama lain. Bertutur-kata yang baik dan menjaga nama baik keluarga juga masuk dalam latihan ini. 5. Melatih diri untuk menghindari minum-minuman keras atau obat-obatan terlarang yang dapat menimbulkan ketagihan. Kebiasaan buruk ini jika tidak dihindari akan merusak pelakunya secara fisik, sekaligus menyebabkan merosotnya moralitas dan ambruknya perekonomian keluarga. Keluarga akan terpengaruh, deemikian pula masyarakat sekitarnya. Menjalankan Pancasila sama artinya dengan ‘mendisiplinkan diri’ untuk bertingkah-laku yang baik, yang tidak akan menimbulkan keresahan atau masalah bagi diri sendiri dan orang lain. Secara tidak langsung ia telah menjaga keutuhan keluarganya sendiri, keluarga orang lain, dan masyarakat. Pemahaman dan Sikap Adil Gender dalam Keluarga Buddhis Nasihat tentang pelaksanaan kewajiban dan tanggung-jawab dari Sigalovada Sutta, dilandasi tingkah laku yang bajik dengan melaksanakan Pancasila seyogyanya akan membuat sebuah keluarga dapat hidup dalam keharmonisan. Akan tetapi kenyataannya kasus-kasus kekerasan dalam rumah-tangga masih banyak terjadi. Apa yang salah atau kurang dengan ajaran agama? Bagaimana agar setiap insan yang menjadi bagian dari sebuah keluarga mau memahami, menyadari, dan yang terpenting menjalankan kewajiban sesuai petunjuk Buddha? Bagaimana caranya seseorang dapat mempunyai moralitas yang baik? Bukankah kadang seseorang yang baik berubah menjadi penyiksa yang kejam, pemabuk, pemerkosa, bahkan pembunuh? Telah disinggung di depan bahwa ajaran Buddha dalam perkembangannya menyerap pengaruh budaya patriarkis yang menciptakan stereotip-stereotip yang merugikan kaum perempuan. Hukum Karma yang mengoreksi pandangan salah tentang inferioritas seseorang berdasarkan kasta atau jenis kelamin yang ditentukan oleh kelahirannya justeru mengalami salah penafsiran. Dewaraja menyatakan: The doctrine of Karma and Rebirth, one of the fundamental tenets of Buddhism, has been interpreted to prove the inherent superiority of the male. According to the law of Karma, one’s actions in the past will determine one’s position, wealth, power, talent and even sex in future births. One is reborn a woman because of one’s bad Karma. Thus the subordination of women is given a religious sanction. The doctrine of Karma and Rebirth, one of the fundamental tenets of Buddhism, has been interpreted to prove the inherent superiority of the male. According to the law of Karma, one’s actions in the past will determine one’s position, wealth, power, talent and even sex in future births. One is reborn a woman because of one’s bad Karma. Thus the subordination of women is given a religious sanction.14 13 “Buddhism and Marriage.” http://www.faithnet.org.uk/KS4/Marriage%20and%20the%20Family/ buddhismsexethics.htm, diakses: 2 September 2006. 14 Dewaraja. Op. Cit., hlm. 11. 5 Adanya pandangan bahwa terlahir sebagai perempuan lebih banyak menderita karena faktor-faktor biologisnya seperti takdir untuk mengalami menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui, dan memesarkan anak sedikit banyak telah mendorong pada munculnya gender inequalities dan gender injustices. Keyakinan yang salah akan ketidakmampuan perempuan mencapai ‘kebuddhaan’ selama masih terperangkap dalam fisik dan kesadarannya sebagai perempuan juga membawa efek yang menyudutkan posisi perempuan. Pandangan-pandangan salah semacam ni harus dikoreksi, jika menginginkan pemahaman dan keadilan gender dapat terwujud dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Pembenahan dalam cara berpikir tentang gender perlu diikuti dengan perubahan dalam sikap dan perilaku. Buddha tidak hanya memberikan doktrin-doktrin, tetapi juga memberikan ‘jalan’ untuk mengurangi penderitaan dan mengantarkan pada kebahagiaan. Penderitaan dalam perspektif Buddhis erat kaitannya dengan sifat ‘dukkha’ yaitu ‘tidak kekal,’ ‘tidak memuaskan,’ dan ‘tidak sempurna’ dari kehidupan ini. Penderitaan muncul ketika seseorang menginginkan sesuatu yang bertentangan dengan sifat kehidupan. Doktrin tidak dapat merubah sifat dan perilaku seseorang. Dengan hanya mengerti ajaran-ajaran tentang baik-jahat, terpuji-tercela, kekal-fana, memuaskan-mengecewakan, dan seterusnya tidak mampu merubah karakter seseorang menjadi baik. ‘Delapan Jalan Utama’ (Ariya Atthangika Magga) yang diajarkan oleh Buddha merupakan sebuah ‘way of life’ yang sehat, sering juga disebut sebagai ‘Jalan Tengah’ (Majjhimā Patipadā) yang tidak memanjakan kesenangan inderawi dan tidak pula menyiksa diri. Jalan Tengah yang dimaksud yaitu: 1.Sammā Ditthi : Pengertian Benar 2.Sammā Sankapa : Pikiran Benar 3.Sammā Vāccā : Ucapan Benar 4.Sammā Kammanta : Perbuatan Benar 5.Sammā Ajiva : Penghidupan Benar 6.Sammā Vāyāma : Daya Upaya Benar 7.Sammā Satti : Perhatian Benar 8.Sammā Samādhi : Konsentrasi Benar15 Kedelapan jalan tersebut dapat diringkas dalam tiga kelompok, yaitu (1) yang berhubungan dengan moralitas atau tingkah laku (Sila), terdiri dari ‘Ucapan Benar,’ ‘Perbuatan Benar,’ dan ‘Penghidupan Benar;’ (2) yang berhubungan dengan disiplin mental (Samadhi), terdiri dari ‘Daya Upaya Benar,’ ‘Perhatian Benar,’ ‘Konsentrasi Benar;’ dan (3) yang berhubungan dengan pencapaian kebijaksanaan (Pañña), yang terdiri dari ‘Pengertian Benar’ dan ‘Pikiran Benar.’ Penjabaran dari Sila kurang lebih sama dengan pelaksanaan Pancasila, yaitu dengan mendisiplikan diri untuk berperilaku yang baik dan benar, tidak menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri maupun makhluk lain. ‘Penghidupan Benar’ menyangkut cara mencari nafkah yang tidak membahayakan dan merugikan makhluk lain, seperti penipuan, ketidaksetiaan, penujuman, kecurangan, memungut bunga yang tinggi (praktek lintah darat). Perdagangan yang harus dihindari adalah berdagang alat senjata, berdagang makhluk hidup, berdagang daging (atau segala sesuatu yang berasal dari penganiayaan makhluk-makhluk hidup), berdagang minumminuman yang memabukkan atau yang dapat menimbulkan ketagihan, dan berdagang racun.16 Samadhi (meditasi atau mendisiplinkan mental) merupakan latihan untuk membangun unsur-unsur yang positif dan melenyapkan unsur-unsur yang jahat pada diri seseorang; mengenal diri sendiri dengan lebih baik sehingga waspada dan mampu mengendalikan diri atas munculnya emosi-emosi negatif; dan yang terakhir mencapai keseimbangan pikiran/batin. Penyelaman dan pengolahan pikiran/batin ini sama dengan menciptakan mental yang sehat, kokoh, tenang, tidak rapuh jika mendapat serangan berbagai persoalan hidup. Meditasi mempunyai kekuatan untuk meredakan amarah, mengenali sifat tidak kekal dari berbagai gejolak perasaan, mengikis kebencian, menenangkan batin dan menjernihkan pikiran. Kualitas mental yang dicapai melalui melatih Sila dan Samadhi dengan tekun membuat seseorang terbiasa untuk bereaksi dengan sikap dan tindakan dengan penuh pertimbangan dan pengendalian diri. Perselisihan dan kekerasan muncul karena seseorang tidak ‘terampil’ mengelola emosinya 15 Widyadharma, Sumedha MP. 1999. Dhamma – Sari. Cetakan X, (Jakarta: Cetiya Vatthu Dayā), hlm. 58. 16 Ibid., hlm. 61-62. 6 dengan tepat, tidak waspada terhadap akibat-akibat yang akan timbul dengan sikap/perilakunya yang negatif. Pañña yang mencakup ‘Pikiran Benar’ dan ‘Pengertian Benar’ merujuk pada ajaran yang dikemukakan oleh YM Dalai Lama sebelumnya, yaitu mengikis ego atau ‘keakuan’ yang menjadi sumber penderitaan. Kebencian, kerakusan, dan kebodohan (kegelapan batin) manusia merupakan tiga akar kejahatan (the three roots of evil) yang menyebabkan penderitaan dan hancurnya kehidupan. Misalnya seseorang menginginkan suatu benda; setelah berhasil memiliki ia akan menginginkan yang lain lagi, yang lebih baik, lebih mahal, lebih banyak, dan seterusnya. Orang tersebut akan sangat menderita karena telah menjadi budak dari kerakusan yang menyiksanya. Ketiga hal tersebut dapat dikikis melalui ‘Pengertian Benar’ akan ‘Empat Kesunyataan Mulia’ (Hidup adalah Dukkha, Sumber Dukkha, Terhentinya Dukkha, dan Jalan yang Menuju ke Terhentinya Dukkha). Kebencian, kerakuan dan kebodohan hanya akan memenjarakan manusia dalam lingkaran kelahiran dan kematian yang tiada henti. Pemahaman akan akar penderitaan ini dicapai lewat pengembangan Pañña dan Samadhi. Kekerasan dalam rumah-tangga terjadi ketika orang merespon secara negatif persoalanpersoalan atau situasi-situasi yang dihadapi, khususnya yang melibatkan keluarga. Bahkan persoalan yang tidak bersangkut-paut dengan keluarga, tetapi tetap anggota keluarga atau pembantu yang menjadi sasaran kemarahan atau luapan emosi yang tidak terkendali. Pandangan Buddhis terhadap seseorang yang demikian adalah orang yang mentalnya sedang ‘sakit.’ Orang tersebut tidak bahagia, tetapi tidak mampu menghadapi rasa sakit dan terlukanya dengan sikap yang bijak. Ketidakbahagiaannya justeru menyeret ketidakbahagiaan orang lain, menimbulkan lebih banyak penderitaan. Keduanya sama-sama membutuhkan pertolongan, terlebih lagi orang yang menyakiti orang lain (atau anggota keluarganya sendiri). Penutup Kepincangan-kepincangan dalam memersepsi gender yang berkembang harus diluruskan dengan sikap dan cara yang bijak. Kekerasan dalam rumah-tangga yang antara lain dipicu oleh perasaan superior laki-laki terhadap perempuan, orang-tua (bisa ayah atau ibu) terhadap anak, majikan terhadap pegawai/pembantu salah satunya disebabkan oleh adanya persepsi yang salah tentang gender. Pihak yang merasa lebih berkuasa/kuat bisa menekan pihak yang lebih lemah. Oleh karenanya kesetaraan dan keseimbangan dalam keluarga harus dicapai. Seperti yang diungkapkan berikut ini: Inequalities lead to injustices inevitably lead to strive. For example, gender inequalities are the cause of violence against women and children perpetrated daily in homes around the world—homes where young people learn the values and habits that affect the rest of their lives. Strengthening women is a way of correcting inequalities, preventing violence and justice, and building more peaceful societies at the most fundamental level—the family.17 Setiap orang perlu menyadari sepenuhnya bahwa semua orang, bahkan semua makhluk mendambakan kebahagiaan. Jika seseorang tidak ingin terluka atau disakiti, hendaknya ia juga tidak menyakiti atau melukai pihak lain. Ajaran Buddha tentang Metta (cinta kasih) dan Karuna (belas kasihan) mencegah manusia untuk menyakiti makhluk lain. Merubah cara berpikir yang memusatkan pada diri sendiri (self-centered) dengan siap-siaga memberikan pertolongan dan menciptakan kebahagiaan bagi pihak lain akan mengurangi rasa tidak puas dan bisa mensyukuri apa yang telah dimiliki. Agama Buddha menyumbangkan landasan filosofis terhadap terbentuknya keluarga dan masyarakat yang damai dan sejahtera beserta metode/cara bagi setiap insan untuk mewujudkannya. Membangun pribadi yang berkualitas dimulai dari diri sendiri, dari individu. Jika setiap individu memperbaiki kualitas dirinya, efek positifnya akan dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Bhikkhuni Karma Lekshe Tsomo menjelaskan bagaimana setiap individu berpengaruh besar pada ketenteraman keluarga bahkan masyarakat luas dan negaranya, melalui teknik membangun mental yang ditawarkan oleh ajaran Buddha: 17 Tsomo, Karma Lekshe. Op. Cit., hlm. 59. 7 Because a peaceful world consists of peaceful individuals, Buddhism’s most useful contribution is the practical techniques the Buddha taught for developing patience, contentment, generosity, and inner peace. For creating a culture of peace, some system of mental cultivation which trains the mind to respond constructively in difficult circumstances is essential. Buddhist meditation techniques for cultivating mindfulness, wisdom, and compassion are invaluable resources for dealing with stressful situations and emotional conflicts.18 Semoga sumbangan pemikiran ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga semua mahkluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. DAFTAR PUSTAKA Dewaraja, L.S. 1981. The Position of Women in Buddhism. Sri Lanka: Buddhist Publication Society. Kalupahana, David J. 1999. The Buddha and the Concept of Peace. Sri Lanka: Sarvodaya Vishva Lekha Publication. Paul, Diana Y. 1985. Women in Buddhism: Images of the Feminine in the Mahāyāna Tradition 2nd Ed. Berkeley: University of California Press. Tsomo, Karma Lekshe. “Buddhist Women in the Global Community: Women as Peacemakers,” in Chapel, David W. 1999. Buddhist Peacework Creating Cultures of Peace. Boston: Wisdom Publications. Widya, Ratna Surya. 1996. Tuntunan Perkawinan dan Hidup Berkeluarga dalam Agama Buddha. Jakarta: Yayasan Buddha Sasana. Widyadharma, Sumedha MP. 1999. Dhamma – Sari. Cetakan X. Jakarta: Cetiya Vatthu Dayā. Buddhism and Marriage, http://www.faithnet.org.uk/KS4/Marriage%20and%20the%20 Family/buddhismsexethics.htm, diakses: 2 September 2006. 18 Tsomo, Karma Lekshe. Op. Cit., hlm. 54. 8