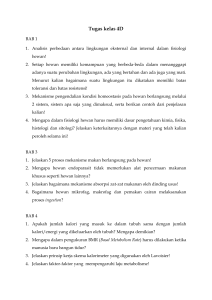

LAPORAN AKHIR FISIOLOGI TERNAK Disusun Oleh : Nama : Salma Azzahra NPM : 2010701014 Kelas : Peternakan A Asisten : Hendarto Kurniawan PROGRAM STUDI PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR 2021 KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hikmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dengan judul Laporan Praktikum Fisiologi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlihat dalam pembuatan Laporan Praktikum Fisiologi ini, terkhusus kepada: 1. Kepada Prof . Dr . Ir . Much Arifin. M. Sc. dan Ibu Yosephine Laura Raynardi Esti Nugrahini, S. Pt., M. Sc selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi. 2. Kepada segenap asisten praktikum Fisiologi yang telah membimbing dalam pembuatan Laporan Praktikum Fisiologi. 3. Dan seluruh teman-teman yang berkenan membantu Laporan Praktikum ini dapat diselesaikan. Laporan ini membahas mengenai Status Faali, Respirasi, Darah dan Sel Darah serta Sistem Difesti. Laporan ini dibuat dan diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pengajaran dan wawasan bagi pembaca. Tak lupa sebagai penulis, penulis mengakui bahwasanya masih terdapat banyak kekurangan yang terkandung didalam laporan praktikum ini. Oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran demi perbaikan laporan praktikum ini. Akhirnya penulis dengan kerendahan hati meminta maaf apabila dalam penulisan laporan praktikum ini masih terdapat kesalahan dengan harapan dapat diterima oleh Bapak atau Ibu serta segenap asisten praktikum dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses pembelajaran serta praktikum Fisiologi. Jakarta,17 Mei 2021 Salma Azzahra i DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................................... i DAFTAR ISI ....................................................................................................... ii DAFTAR TABEL .............................................................................................. iv DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... v BAB I .................................................................................................................. 1 PENDAHULUAN ............................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ........................................................................................... 1 1.2 Tujuan ........................................................................................................ 6 1.3 Manfaat ...................................................................................................... 7 BAB II ................................................................................................................. 9 TINJAUAN PUSTAKA....................................................................................... 9 2.1 Status Faali ................................................................................................. 9 2.2 Thermoregulasi dan Respirasi ................................................................... 10 2.3 Darah dan Sel Darah Merah ...................................................................... 11 2.4 Sistem Digesti .......................................................................................... 15 BAB III.............................................................................................................. 17 MATERI DAN METODE ................................................................................. 17 3.1 Status Faali ............................................................................................... 17 3.2 Thermogulasi dan Respirasi……………………………………………….18 3.3 Darah dan Sel Darah Merah ...................................................................... 20 3.4 Sistem Digesti .......................................................................................... 23 BAB IV ............................................................................................................. 25 HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................................................... 25 4.1. Hasil ........................................................................................................ 25 4.1.1 Status Faali ........................................................................................ 25 4.1.2 Thermogulasi dan Respirasi…………………………………...............27 4.1.3 Darah dan Sel Darah Merah ............................................................... 27 4.1.4 Sistem Digesti .................................................................................... 28 4.2 Pembahasan .............................................................................................. 29 ii 4.2.1 Acara I Status Faali ............................................................................ 29 4.2.2 Acara II Thermoregulasi dan Respirasi ............................................... 31 4.2.3 Acara III Darah dan Sel Darah Merah ................................................ 34 4.2.4 Acara IV Sistem Digesti ..................................................................... 39 BAB V............................................................................................................... 52 PENUTUP ......................................................................................................... 52 5.1. Kesimpulan ............................................................................................. 52 5.2. Saran ....................................................................................................... 55 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 56 iii DAFTAR TABEL Table 2. Data Respirasi ...................................................................................... 25 Table 3. Denyut Nadi ......................................................................................... 25 Table 4. Denyut Jantung .................................................................................... 25 Table 5. Temperatur Rectal ................................................................................ 25 Table 6. Pengecekan Ulang dengan Thermometer Digital .................................. 25 Table 7. Pengukuran pada mulut ........................................................................ 26 Table 8. Pengukuran pada axillaris ..................................................................... 26 Table 9. Pengukuran Suhu Katak ....................................................................... 26 Table 10. Pengukuran Suhu Air dalam Kendi dengan Cat .................................. 26 Table 11. Pengukuran Suhu Air dalam Kendi tanpa Cat ..................................... 27 Table 12. Respirasi ............................................................................................ 27 Table 13. Sel Darah Merah ................................................................................ 27 Table 14. Waktu Pendarahan .............................................................................. 27 Table 15. Koagulasi ........................................................................................... 28 Table 16. Pengukuran Tekanan Darah Secara Tidak Langsung........................... 28 Table 17. Sistem Digesti Ruminansia ................................................................. 28 Table 18. Sistem Digesti Unggas ....................................................................... 29 iv DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Sistem Digesti Ruminansia ............................................................... 28 Gambar 2. Sistem Digesti Unggas ...................................................................... 29 v BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Ilmu Fisiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata kerja dari berbagai sistem dan peran dari fungsi tubuh keseluruhannya. Fisiologi ternak dapat diartikan pula ilmu yang mempelajari fungsi tubuh ternak secara lengkap dan fungsi semua bagian-bagian tubuh ternak serta proses-proses biofisika dan biokimia yang terjadi pada tubuh berbagai ternak (Lestari, T. D. 2014) Faali merupakan sifat otomatis atau kodrati mengenai kerja atau gerak alat tubuh. Domba termasuk golongan hewan homoetherm, sehingga selalu berusaha untuk mempertahankan temperatur tubuhnya dalam batas-batas yanag optimal bagi status faalinya. Kenaikan temperatur tubuh melampaui batas-batas ptimal akan segera diikiuti oleh abnormalitas di dalam status faali dan perubahan pada konsentrasi maupun komposisi darah. Temperatur suhu ternak merupakan hasil keseimbangan antara produksi panas dan pelepasan panas tubuh (Karim, A. F. 2020) Perubahan status faali pada domba dalam keadaan normal menjadi tidak normal diakibatkan karena domba tersebut melakukan aktivitas-aktivitas seperti makan atau berjalan-jalan. Hal tersebut menjadikan status faali domba menjadi tidak stabil. Status faali yang dilihat dalam domba yaitu frekuensi pernafasan, frekuensi denyut nadi, frekuensi denyut jantung, serta subu tubuh ( Koli, Y. N. et . al., 2020) Thermoregulasi merupakan suatu proses homeostatis untuk menjaga agar suhu tubuh suatu hewan tetap dalam keadaan stabil dengan cara mengatur dan mengontrol keseimbangan antara banyak energi (panas) yang diproduksi dengan energi yang dilepaskan. Thermogenesis yang terdapat pada hewan diperoleh dari hewan sendiri atau dari absorbsi panas lingkungan. Hewan diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan kemampuan untuk mempertahankan suhu tubuh, yaitu poikiloterm dan homoiterm. Hewan poikiloterm yaitu hewan yang suhu tubuhnya selalu berubah seiring dengan berubahnya suhu 1 lingkungan. Sementara hewan homoiterm yaitu hewan yang suhu tubuhnya selalu konstan atau tidak berubah sekalipun suhu lingkungannya sangat berubah (Isnaeni, 2006).Sistem pengaturan panas tubuh pada dasamya tersusun atas 3 komponen, yaitu thermoreseptor dan saraf aferen, hypothalamus, saraf deren dan afektor thermoregulasi. Organ respirasi adalah alat atau bagian tubuh tempat O2 dapat berdifusi masuk dan sebaliknya CO2 dapat berdifusi keluar. Alat respirasi pada hewan bervariasi antara hewan yang satu dengan hewan yang lain, ada yang berupa paruparu, insang, kulit, trakea, dan paruparu buku, bahkan ada beberapa organisme yang belum mempunyai alat khusus sehingga oksigen berdifusi langsung dari lingkungan ke dalam tubuh, contohnya pada hewan bersel satu, porifera, dan coelenterata. Pada ketiga hewan ini oksigen berdifusi dari lingkungan melalui rongga tubuh. Pertukaran gas terjadi di dalam alveoli paru-paru dimana darah kapiler alveoli berkontakan dengan udara melalui dinding alveoli yang sangat tipis. Dalam pengaliran mulai dari nostril sampai alveoli, udara biasa dibersihkan, dilembabkan, dihangatkan, dan volumenya diatur oleh nostril dan laring. Diafragma dan otot-otot respirasi lain ikut mengatur volume respirasi melalui pembesaran dan penurunan ukuran cavum thorakalis. Darah merupakan cairan yang terdapat di dalam pembuluh darah yang memiliki fungsi mengatur keseimbangan asam dan basa,mentransportasikan O2, karbohidrat, dan metabolit, mengatur suhu tubuh dengan cara konduksi atau hantaran, membawa panas tubuh dari pusat produksi panas (hepar dan otot) untuk didistribusikan ke seluruh tubuh, dan pengaturan hormon dengan membawa dan mengantarkan dari kelenjar ke sasaran. Jumlah dalam tubuh bervariasi, tergantung dari berat badan seseorang. Pada orang dewasa, 1/13 berat badan atau kira-kira 4,5-5 liternya adalah darah. Faktor lain yang menentukan banyaknya darah adalah usia, pekerjaan, keadaan jantung, dan pembuluh darah . 2 Pada hewan dan tumbuhan, sistem pengangkutnya pun pastilah berbeda. Jika pada tumbuhan, sistem pengangkut berupa jaringan vaskuler pada tumbuhan tingkat tinggi dan berdifusi serta osmosis pada tumbuhan tingkat rendah, namun pada manusia dan hewan vertebrata, umumnya sistem angkutnya menggunakan cairan tubuh atau yang umumnya disebut sebagai darah. Darah pada manusia sangat vital keberadaan dan jumlahnya , tanpa adanya darah manusai tidak akan bisa hidup. Bahkan dengan kekurangan darah saja manusia bisa pingsan serta kesadaran terganggu, karena fungsi darah yaitu untuk mengangkut oksigen ke seluruh sel yang ada di tubuh. Dengan demikian, jika darah berkurang, otomatis seluruh metabolisme didalam tubuh akan terganggu. Koagulasi darah adalah suatu fungsi penting dari darah untuk mencegah banyaknya darah yang hilang dari pembuluh darah yang rusak (terluka). Bagian dari darah yang sangat berperan dalam proses koagulasiadalah trombosit atau keping darah. Trombosit berasal dari sistem sel disumsum tulang yaitu mengakarosit yang berkembang menjadi trombosit (Nurcahyo, 2004) Pada waktu darah membeku, sebetulnya fibrin pada saat itu adalah anyaman fibrin yang menjerat sel-sel darah. Fibrin yang baru dibentuk bersifat sangat lekat, sehingga fibrin saling melekat. Selain itu, sel-sel darah, jaringanjaringan dan benda-benda asing tertentu akan melekat pada fibrin. Sifat lekat ini sangat efektif bagi darah yang membeku. Pada darah yang baru membeku, koagulum yang baru terbentuk itu masih merupakan masa yang lunak seperti selei. Tetapi lamam kelamaan koagulum akan mengkerut sampai 40% dari volume semula dan cairan akan dibebaskan. Cairan yang dibebaskan dari koagulum tersebut disebut serum. Serum merupakan plasma tanpa fibrinogen dan faktor-faktor lain yang terlibat dalam proses pembekuan darah. Koagulum akhirnya akan bersifat agak keras, lebih padat. Kenyal dan lebih efesien sebagai sumbat. Pengerutan koagulum terjadi kurang sempurna kalau trombosit secara percobaaan diambil atau pada keadaan dimana jumlah 3 trombosit menurun. Koagulum yang terbentuk akan segera lenyap bila pemyembuhan luka telah terjadi. Pross pemecahan atau penguraian koagoulum disebut fibrinolisis ( Wulangi, 2008). Tekanan darah merupakan faktor yang amat penting pada sistem sirkulasi. Peningkatan atau penurunan tekanan darah akan mempengaruhi homeostatsis di dalam tubuh. Tekanan darah selalu diperlukan untuk daya dorong mengalirnya darah di dalam arteri, arteriola,kapiler dan sistem vena sehingga terbentuklah suatu aliran darah yang menetap. Jika sirkulasi darah menjadi tidak memadai lagi, maka terjadilah gangguan pada sistem transportasioksigen, karbondioksida, dan hasil-hasil metabolisme lainnya. Di lain pihak fungsi organ-organ tubuh akan mengalami gangguan seperti gangguan pada proses pembentukan air senidi dalam ginjal ataupun pembentukan cairan cerebrospinalis dan lainnya. Terdapat duamacam kelainan tekanan darah, antara lain yang dikenal sebagai hipertensi atau tekanan darah tinggi dan hipotensi atau tekanan darah rendah. Pola sistem pencernaan pada hewan umumnya sama dengan manusia, yaitu terdiriatas mulut, faring, esofagus, lambung, dan usus. Namun demikian struktur alat pencernaan berbeda-beda dalam berbagai jenis hewan, tergantung pada tinggi rendahnyatingkat organisasi sel hewan tersebut serta jenis makanannya. Pencernaan adalah rangkaian proses perubahan fisik dan kimia yang dialami bahan makanan selama berada di dalam alat pencernaan. Saluran pencernaan memberi tubuh persediaan air, elektrolit, dan makanan yang terusmenerus. Hal tersebut dapat dicapai melalui pergerakan makanan melalui saluran pencernaan, sekresi getah pencernaan, absorpsi hasil pencernaan, air, dan elektrolit, sirkulasi darah melalui organ-organ gastrointestinaluntuk membawa zat-zat yang diabsorpasi, dan pengaturan semua fungsi gastrointestinal oleh saraf dan hormonal. Semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk kelangsungan kehidupannya. Ternak ruminansia mempunyai karakteristik khusus yaitu dengan lambung ganda, jika pada ternak unggas terdapat ventrikulus dan 4 proventikulus, pada ternak babi, kuda, dan kelinci hanya terdapat satu lambung, sedangkan ruminansia mempunyai empat lambung yaitu rumen, reticulum, omasum dan abomasum. Fungsi keempat lambung tersebut berbeda- berbeda. Sedangkan pada umumnya saluran pencernaan ruminansia yang meliputi esophagus,usus halus, usus besar, rectum dan anus mempunyai fungsi yang sama dengan fungsi saluran pencernaan pada unggas, babi dan hewan non ruminansia. 5 1.2 Tujuan Tujuan dilaksanakannya kegiatan praktikum Fisiologi Ternak adalah : 1.2.1 Status Faali a. Mengetahui data fisiologis yang meliputi temperatur rectal, pulsus dan respirasi b. Mengetahui kondisi kesehatan probandus dengan membandingkan dengan kisaran normal 1.2.2 Thermoregulasi dan Respirasi 1. Thermoregulasi a. Mengetahui suhu tubuh, perbedaan, dan perbandingan suhu tubuh serta mengetahui proses pelepasan panas 2. Respirasi a. Mengetahui faktor mekanisme pernafasan pada hewan. 1.2.3 Darah dan Sel Darah Merah 1. Sel Darah Merah a. Mengetahui jumlah sel darah merah tiap mms darah ternak b. Mengetahui kondisi kesehatan temak 2. Waktu Pendarahan a. Menentukan waktu pendarahan menurut Metode Duke 3. Pembekuan Darah a. Menentukan waktu beku darah dari hewan atau manusia 4. Pengukuran Tekanan Darah Secara Tidak Langsung a. Mempelajari cara pengukuran tekanan darah secara tidak langsung. 1.2.4 Sistem Digesti a. Mengetahui bagian-bagian dari sistem pencernaan dan fungsi pencernaan yang terjadi. b. Membandingkan organ dan sistem pencernaan pada ruminansia dan non ruminansia 6 1.3 Manfaat Manfaat dilaksanakannya kegiatan praktikum Fisiologi Ternak adalah : 1.3.1 Status Faali a. Mahasiswa mampu mengetahui data fisiologis yang meliputi temperature rectal, pulsus dan respirasi b. Mahasiswa mampu mengetahui kondisi kesehatan probandus dengan membandingkan dengan kisaran normal 1.3.2 Thermoregulasi dan Respirasi 1. Thermoregulasi a. Mahasiswa mampu mengetahui suhu tubuh, perbedaan, dan perbandingan suhu tubuh serta mengetahui proses pelepasan panas 2. Respirasi a. Mengetahui faktor mekanisme pernafasan pada hewan. 1.3.3 Darah dan Sel Darah Merah 1. Sel Darah Merah a. Mahasiswa mampu mengetahui jumlah sel darah merah tiap mms darah ternak b. Mahasiswa mampu mengetahui kondisi kesehatan temak 2. Waktu Pendarahan a. Mahasiswa mampu menentukan waktu pendarahan menurut Metode Duke 3. Pembekuan Darah a. Mahasiswa mampu menentukan waktu beku darah dari hewan atau manusia 4. Pengukuran Tekanan Darah Secara Tidak Langsung a. Mahasiswa mampu mempelajari cara pengukuran tekanan darah secara tidak langsung 1.3.4 Sistem Digesti a. Mengetahui bagian-bagian dari sistem pencernaan dan fungsi pencernaan yang terjadi. 7 b. Membandingkan organ dan sistem pencernaan pada ruminansia dan non ruminansia 8 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Status Faali Sistem faali yang meliputi respirasi, pulsus, dan temperatur rektal merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengetahui kondisi atau keadaan kesehatan suatu ternak yang dapat dilakukan dengan percobaan langsung (Ghalem, S. et. al., 2012). Respirasi Respirasi adalah suatu proses dimana pertukaran zat metabolisme dan gas asam arang atau oksigen yang diambil dari udara oleh parusampaiparu dan mengalami proses kimia dalam jaringan tubuh yang dilepaskan dalam bentuk karbon dioksida (CO2). Respirasi memiliki dua proses, yaitu respirsi eksternal dan respirasi internal. Terjadinya pergerakan karbon dioksida ke dalam alveolar ini disebut respirasi eksternal. Respirasi internal dapat terjadi apabila oksigen berdifusi ke dalam darah (Campbell, 2013). Respirasi berfungsi sebagai parameter yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui fungsi organsampaiorgan tubuh bekerja secara normal. Fungsi utama pada respirasi yaitu menyediakan oksigen bagi darah dan mengambil karbondioksida dari darah. Pengukuran terhadap parameter fisiologis bisa dilakukan dengan pengukuran respirasi, detak jantung dan temperatur tubuh (Schmidt, 2012). Pulsus Frekuensi pulsus atau denyut jantung dikendalikan oleh sistem organ jantung yang dipengaruhi oleh sistem saraf. Jantung merupakan dua pompa yang menerima darah dalam arteri dan memompakan darah dari ventrikel menuju jaringan kemudian kembali lagi. Sistem ini bekerja dengan kombinasi tertentu dan fungsional. Misalnya saraf efferens, saraf cardial anhibitory, dan saraf accelerate sedangkan kecepatan denyut jantung dapat dipengaruhi oleh temperatur lingkungan, aktivitas tubuh, suhu tubuh, latak geografis, penyakit dan stress (Duke’s, 2013). 9 Temperatur Rektal Temperatur tubuh merupakan hasil keseimbangan antara produksi panas dan pelepas panas tubuh. Indeks temperatur dalam tubuh hewan dapat dilakukan dengan memasukkan termometer rektal ke dalam rektum. Faktorfaktor yang mempengaruhi temperatur tubuh antara lain bangsa ternak, aktivitas ternak, kondisi kesehatan ternak, dan kondisi lingkungan ternak (Frandson, 2015). Temperatur domba berkisar antara 37,5°C sampai 40,5°C (Blight, 2011). Pada domba temperatur rektal mulai naik di atas normal pada suhu udara 32°C dan terengah-engah pada temperatur 41°C. Ternak dapat bergerak karena kontraksi otot rangka, kontraksi otot terjadi akibat perubahan energi kimia yang menjadi energi mekanis. Hal ini menyebabkan pelepasan kalor tubuh sehingga terjadi peningkatan temperatur tubuh . 2.2 Thermoregulasi dan Respirasi Metabolisme sangat sensitif terhadap perubahan suhu lingkungan internal seekor hewan, seperti laju respirasi seluler meningkat seiring peningkatan suhu sampai titik tertentu dan kemudian menurun ketika suhu itu sudah cukup tinggi sehingga mulai mendenaturasi enzim. Sifat-sifat membran juga berubah seiring dengan perubahan suhu. Meskipun spesies hewan yang berbeda telah diadaptasikan terhadap kisaran suhu yang berbeda-beda, setiap hewan mempunyai kisaran suhu optimum. Banyak hewan dapat mempertahankan suhu internal yang konstan meskipun suhu eksternalnya berfluktuasi. Thermoregulasi adalah pemeliharaan suhu tubuh di dalam suatu kisaran yang membuat sel-sel mampu berfungsi secara efisien (Campbell et al., 2004). Hewan poikiloterm juga dapat disebut sebagai hewan ekoterm karena suhu tubuhnya ditentukan dan dipengaruhi oleh suhu lingkungan eksternalnya. Sementara homoiterm dapat disebut endoterm karena suhu tubuhnya diatur oleh produksi panas yang terjadi dalam tubuh, tetapi kadang kita dapat menemukan beberapa kekecualian, misalnya pada insekta. Insekta dikelompokkan sebagai hewan ekoterm, tetapi ternyata ada beberapa insekta, 10 misalnya lalat, yang dapat menghasilkan tambahan panas tubuh dengan melakukan kontraksi otot (Isnaeni, 2006). Hewan mengalami pertukaran panas dengan lingkungan sekitarnya, atau dapat dikatakan berinteraksi panas. Interaksi tersebut dapat menguntungkan ataupun merugikan. Hewan ternyata dapat memperoleh manfaat yang besar dari peristiwa pertukaran panas ini. Interaksi panas tersebut ternyata dimanfaatkan oleh hewan sebagai cara untuk mengatur suhu tubuh mereka, yaitu untuk meningkatkan dan menurunkan pelepasan panas dari tubuh, atau sebaliknya untuk memperoleh panas. Interaksi atau pertukaran panas antara hewan dan lingkungannya dapat terjadi melalui empat cara, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi (Bloom dan Fawcet, 2002). Pada hewan yang bernapas dengan paru-paru, proses respirasi mekanismenya terdapat perubahan tekanan dan volume karena kontraksi otot diafragma yang akan membuat udara mengalir ke paru-paru danterjadi proses difusi gas. Respirasi bukan hanya mengenai menghirup dan mengeluarkan udara saja. Namun, sistem respirasi dibutuhkan untuk pertumbuhan, perlindungan ,maintainance, dan pembelahan sel. Seluruh aktivitas sel membutuhkan energy dan diperoleh melalui mekanisme aerobik yang membutuhkan O2 dan menghasilkan CO2 (Martini et al., 2014). Respirasi pun terbagi menjadi dua jenis,yaitu respirasi eksternal dan seluler. Istilah ekspirasi eksternal secara khusus merujuk pada seluruh peristiwa yang melibatkan pertukaran gas O2 dan CO2 antara tubuh dan lingkungannya. Respirasi seluler lebih kepada aktivitas pertukaran gas O2 dan CO2 yang terjadi secara intraseluler antara sel dan kapiler (Sherwood, 2014). 2.3 Darah dan Sel Darah Merah Darah dan Sel Darah Darah adalah cairan tubuh yang mengalir dalam pembuluh dan beredar ke seluruhtubuh. Darah merupakan sejenis jaringan ikat yang sel-selnya (elemen pembentuk) tertahan dan dibawa dalam matriks cairan (plasma). Darah lebih berat dibandingkan air dan lebih kental. Cairan ini memiliki rasa 11 dan bau yang khas,serta pH 7,4 (7,35-7,45). Warna darah bervariasi dari merah terang sampai merahtua kebiruan, bergantung pada kadar oksigen yang dibawa sel darah merah.Darah manusia terdiri atas : (1) plasma darah yang terdiri atas 92% air, protein plasma 7% dan zatzat terlarutlainnya sekitar 1% dan (2) elemen-elemen darah putih (leukosit) dan keping-keping darah (trombosit).Protein plasma antara lain terdiri atas : albumen 60%, globulin 35%,fibrinogen 4%, dan protein pengatur seperti enzim, proenzim, hormon yang jumlahnya kurang dari 1%. (Sloane, 2003). Volume darah total sekitar 5 liter pada laki-laki dewasa berukuran rata-rata dankurang sedikit pada perempuan dewasa. Volume ini bervariasi sesuai ukurantubuh dan berbanding terbalik dengan jumlah jaringan adiposa dalam tubuh.Volume ini juga bervariasi sesuai perubahan cairan darah dan konsentrasielektrolitnya (Sloane, 2003). Dalam keadaan normal, darah terdapat di dalam pembuluh darah (arteri, kapiler dan vena). Jika terjadi pendarahan, darah keluar dari pembuluh darah tersebut, baik ke dalam maupun keluar tubuh. Tubuh mencegah atau mengendalikan pendarahan melalui beberapa cara sepertihomeostatis. Homeostatis adalah cara tubuh untuk menghentikan pendarahan pada pembuluh darah yang mengalami cedera. Hal ini melibatkan 3 proses utama, yaitu konstiksi (pengerutan) pembuluh darah,aktivitas trombosit (partikel berbentuk seperti sel yang tidak teratur, yang terdapat di dalam darah dan ikut serta dalam proses pembekuan) dan aktivitas faktor-faktor pembekuan darah (protein yang terlarut dalam plasma) (Soewolo, 2016). Waktu Pendarahan Waktu pendarahan adalah waktu yang dibutuhkan kulit berdarah untuk berhenti setelah penusukan kulit. Darah dihapus setiap 30 detik atau luka diredam dalam larutan fisiologis. Menurut Anonim (2009), waktu pendarahan adalah interval waktu mulai timbulnya tetes darah dari pembuluh darah yang luka sampai darah berhenti mengalir keluar dari pembuluh darah. Penghentian pendarahan ini disebabkan oleh terbentuknya agregat yang menutupi celah 12 pembuluh darah yang rusak. Peningkatan waktu pendarahan setelah pemberian bahan uji menunjukkan adanya efek antiagregasi platelet. Koagulasi Darah Trombosit mempermudah pembekuan darah dan membantumemperbaiki robekan atau kebocoran di dinding pembuluh darah yangmencegah kehilangan darah. Nilai hitung trombosit normal berkisar dari 200.000 sampai 400.000 per mikroliter darah. Jangka hidup trombositdalam darah lebih kurang 10 hari. Kerusakan endotel mikrovaskuler, yangumum terjadi memungkinkan agregasi trombosit pada kolagen melalui protein pengikat kolagen di membran trombosit. Jadi, suatu sumbatantrombosit terbentuk sebagai langkah pertama untuk menghentikan perdarahan (Mescher, 2012). Suatu celah dalam dinding pembuluh darah akan memaparkan proteinprotein yang menarik platelet dan memicu koagulasi yaitu konversi komponen-komponen darah yang cair menjadi gumpalan yang padat. Koagulan atau penyegal besikulasi dalam bentuk inaktif yang disebut fibrinogen. Penggumpalan darah melibatkan konversi fibrinogen menjadi bentuk aktifnya, fibrin yang beragregasi menjadi benang-benangyang membentuk kerangka gumpalan darah (Campbell, 2008) Mekanisme koagulasi atau proses koagulasi (penggumpalan darah) terjadi lewat mekanisme kompleks yang diakhiri dengan pembentukan fibrin (protein dalam plasma darah yang diubah oleh trombin/enzim pembeku darah dalam proses pembekuan darah). Mekanisme ini terjadi jika ada cedera di dalam maupun di permukaan tubuh. Kondisi darah mudah menggumpal bisa terjadi karena faktor keturunan maupun didapat misalnya akibat infeksi maupun tingginya antibodi antikardiolipid (ACA) akibat gangguan autonium (Anonim c, 2009) Pengukuran Tekanan Darah Secara Tidak Langsung Tekanan darah adalah tekanan yang terjadi saat semburan darah membentur dinding kapiler darah. Tekanan darah merupakan faktor yang amat penting pada sistem sirkulasi. Peningkatan atau penurunan tekanan darah akan mempengaruhi homeostatsis di dalam tubuh. Dan jika sirkulasi darah menjadi 13 tidak memadai lagi, maka terjadilah gangguan pada sistem transport oksigen, karbondioksida, dan hasil-hasil metabolisme lainnya. Di lain pihak fungsi organ-organ tubuh akan mengalami gangguan seperti gangguan pada proses pembentukan air seni di dalam ginjal ataupun pembentukan cairan cerebrospinalis dan lainnya. Sehingga mekanisme pengendalian tekanan darah penting dalam rangka memeliharanya sesuai dengan batas-batas normalnya, yang dapat mempertahankan sistem sirkulasi dalam tubuh. Menurut Ibnu (2015) Terdapat beberapa pusat yang mengawasi dan mengatur perubahan tekanan darah, yaitu : 1. Sistem syaraf yang terdiri dari pusat-pusat yang terdapat di batang otak, misalnya pusat vasomotor dan diluar susunan syaraf pusat, misalnya baroreseptor dan kemoreseptor. 2. Sistem humoral atau kimia yang dapat berlangsung lokal atau sistemik, misalnya renninangiotensin, vasopressin, epinefrin, norepinefrin, asetilkolin, serotonin, adenosine dan kalsium, magnesium, hydrogen, kalium, dan sebagainya. 3. Sistem hemodinamik yang lebih banyak dipengaruhi oleh volume darah, susunan kapiler, serta perubahan tekanan osmotik dan hidrostatik di bagian dalam dan di luar sistem vaskuler Pengukuran tekanan darah dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Pada metode langsung, kateter arteri dimasukkan ke dalam arteri. Walaupun hasilnya sangat tepat, akan tetapi metode pengukuran ini sangat berbahaya dan dapat menimbulkan masalah kesehatan lain (Smeltzer & Bare, 2001). Tekanan darah penting karena merupakan kekuatan pendorong bagi darah agar dapat beredar ke seluruh tubuh untuk memberikan darah segar yang mengandung oksigen dan nutrisi ke organ-organ tubuh. Tekanan darah anak didasarkan pada jenis kelamin, usia, dan tinggi. Tekanan darah bisa bervariasi bahkan pada orang yang sama misalnya pada saat berolahraga. Olahraga akan menyebabkan tekanan darah meningkat untuk waktu yang singkat dan akan kembali normal ketika berhenti berolahraga. Tekanan darah dalam satu hari 14 juga berbeda yaitu pada waktu pagi hari tekanan darah lebih tinggi dibandingkan saat tidur malam hari karena adanya perbedaan tekanan darah sistolik selama 2 jam pertama setelah bangun tidur dikurangi tekanan darah sistolik terendah dalam sehari. Selain itu, faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan tekanan pada pembuluh darah adalah posisi tubuh dimana perubahan tekanan darah pada posisi tubuh dipengaruhi oleh faktor gravitasi (Lintong, 2015). 2.4 Sistem Digesti Hewan monogastrik adalah hewan-hewan yang memiliki lambung sederhana atau lambung tunggal seringkali disebut hewan non- ruminansia. Hewan non ruminansia (unggas) memiliki pencernaan monogastrik (perut tunggal) yang berkapasitas kecil. Makanan ditampung di dalam crop kemudian empedal/gizzard terjadi penggilingan sempurna hingga halus. Makanan yang tidak tercerna akan keluar bersama ekskreta, oleh karena itu sisa pencernaan pada unggas berbentuk cair. Ternak non-ruminansia hanya memiliki satu lambung atau sering disebut dengan monogastrik. Hewan non ruminansia merupakan hewan berperut tunggal dan sederhana. Contohnya : ayam, burung, kuda serta babi (Nesheim et al., 2013). Ternak non ruminansia selain kuda dan kelinci, pada suatu saat akan menjadi saingan manusia, karena pakan ternak tersebut juga merupakan makanan manusia. Pada hewan berlambung tunggal, kegiatan pencernaan ini sangat bergantung kepada aktivitas enzim yang dihasilkan oleh kelenjar eksokrin yang terdapat dalam tubuh hewan tersebut. Pada beberapa hewan berlambung tunggal tertentu yang termasuk herbivora seperti kuda dan kelinci, dalam batas tertentu dapat memanfaatkan selulosa karena dibantu oleh mikroorganisme yang terdapat dalam sekum (Kosnoto, 2012). Unggas tidak memerlukan peranan mikroorganisme secara maksimal, karena makanan berupa serat sedikit dikonsumsi. Saluran pencernaan unggas sangat berbeda dengan pencernaan pada mamalia. Perbedaan itu terletak didaerah mulut dan perut, unggas tidak memiliki gigi untuk mengunyah, namun memiliki lidah yang kaku untuk menelan makanannya. Perut unggas 15 memiliki keistimewaan yaitu terjadi pencernaan mekanik dengan batu-batu kecil yang dimakan oleh unggas di gizzard (Pratiwi, 2007). Ruminansia merupakan poligastrik yang mempunyai lambung depanyang terdiri dari Retikulum (perut jala), Rumen (perut handuk), Omasum (perutkitab), dan lambung sejati , yaitu Abomasum (perut kelenjar) . Proses pencernaandi dalam lambung depan terjadi secara mikrobial . Mikroba memegang perananpenting dalam pemecahan makanan (Diah, 2004) . Sedangkan didalam karena lambung lambung sejati terjadi pencernaan enzimatik ini mempunyai banyak kelenjar. Menurut Julio (2009) rumen merupakan tempat pencernaan sebagian serat kasar serta proses fermentatif yang terjadi dengan bantuan mikroorganisme, terutama bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam rumen karbohidrat komplek yang meliputi selulosa, hemiselulosa dan lignin dengan adanya aktifitas fermentatif oleh mikroba akan dipecah menjadi asam atsiri,khususnya asam asetat, propionat dan butirat . 16 BAB III MATERI DAN METODE 3.1 Status Faali 4.1.1. Materi Alat dan Bahan : 1. Termometer Rektal 2. Termometer Batang 3. Stetoskop 4. Counter 5. Arloji 6. Vaseline 7. Probandus (domba) 4.1.2. Metode Respirasi 1. Domba diposisikan dalam keadaan istirahat atau tenang 2. Untuk respirasi domba, punggung telapak tangan didekatkan pada hidung domba 3. Kembang kempis perut ternak diamati sehingga terasa hembusannya 4. Dilakukan selama 1 menit sebanyak 3 kali dan hasilnya dirata-rata 5. Domba diajak berjalan selama 5 menit 6.Respirasi domba tersebut diukur dengan mendekatkan punggung telapak tangan pada hidung 7. Kembang kempis perut ternak diamati sehingga terasa hembusannya 8. Dilakukan selama 1 menit sebanyak 3 kali dan hasilnya dirata-rata Pulsus 1. Domba diraba pada bagian arteri dengan keempat ujung jari tangan di pangkal paha bagian dalam 2. Dilakukan selama 1 menit sebanyak 3 kali dan hasilnya dirata-rata 3. Dilakukan pengukuran dengan menggunakan stetoskop pada daerah kostal (dada) sebelah kiri di bawah tulang rusuk keempat 4. Dicari searah yang paling keras bunyinya 17 5. Frekuensi denyut jantung dihitung selama 1 menit sebanyak 3 kali dan hasilnya dirata-rata Temperatur Rektal 1. Termometer klinik disiapkan 2. Skala termometer di nolkan dengan cara dikibas-kibaskan dengan hatihati supaya tidak pecah 3. Ujung termometer diberi pelicin (vaseline) 4. Kemudian termometer dimasukkan ke dalam rectum ± 1/3 bagian selama 5 menit, sebanyak 3 kali dan hasilnya dirata-rata 3.2 Thermoregulasi dan Respirasi 4.2.1. Materi Alat dan bahan : 1. Termometer 2. Penjepit katak 3. Arloji (stopwatch) 4. Kapas 5. Kendi 6. Katak 7. Air panas 8. Air es 9. Beaker glass 10. Probandus (manusia) 11. Botol plastic air kemasan 12. Balon 13. Paku pinnes 4.2.2. Metode 1. Proses Pelepasan Panas a. Pada Katak Pada proses pelepasan panas pada katak. Dimana katak ditelentangkan pada papan dan diikat. Suhu tubuh katak diukur melalui oesophagus selama 5 menit. Katak dimasukkan ke dalam 18 air es selama 5 menit dan diukur suhu tubuhnya melalui oesophagus. Selanjutnya katak diistirahatkan selama 5 menit.Kemudian katak dimasukkan ke dalam air panas 40 oC selama 5 menit dan diukur suhu tubuhnya. Amati dan catat hasilnya. b. Pada Kendi Pada proses pelepasan panas pada kendi yaitu disediakan dua kendi, yang satu dicat dan yang satunya tidak. Masing-masing diisi dengan air panas 70 oC dengan jumlah yang sama lalu diukur suhunya dengan termometer setiap 5 menit sebanyak 6 kali. 2. Pengukuran Suhu Tubuh a. Pengukuran pada mulut Skala pada termometer diturunkan sampai 0°C, ujung termometer dibersihkan dengan alcohol 70% kermudian dimasukkan ke dalam mulut diletakkan di bawah lidah dan mulut ditutup rapat, setelah 10 menit skala dibaca dan dicatat. Dengan cara yang sama pula dilakukan pada mulut terbuka. Kemudian probandus berkumur dengan air es selama 1 menit dan dengan cara yang sama pula dilakukan pengukuran seperti di atas. b.Pengukuran axillaris Skala pada termometer diturunkan sampai 0oC, ujung termometer disisipkan pada fasa axillaris dengan pangkal lengan dihimpitkan. Setelah 10 menit skala dibaca dan dicatat. 3. Respirasi a. Salah satu balon diambil dan dipotong bagian bawahnya, sehingga hanya bagian atasnya yang menyerupai topi renang yang sangat kecil. b. Dengan menggunakan paku pines, lubang dibuat pada bagian bawah botol plastik air kemasa. Lubangnya tidak besar, sekitar 2-3 mm. 19 c. Bagian bawah botol air dan lubang yang baru saja dibuat dengan potongan balon ditutupi d. Balon lainnya diambil dan dimasukkan ke dalam botol. Kemudiann bagian bawah balon dilipat mengelilingi mulut botol sehingga balon menggantung dari atas. e. Membrane balon bagian bawah ditarik dan lihat apa yang terjadi pada balon di dalam botol f. Membran balon dilepaskan dan diamati yang terjadi pada balon didalam botol g. Dibandingkan dengan kerja otot dalam tubuh hewan h. Model ini dibandingkan dengan sistem ternak. 3.3 Darah dan Sel Darah Merah 3.1.1 Materi a. Alat dan Bahan Sel Darah Merah : 1. Mikroskop 2. Pipet haemocytometer 3. Kamar hitung Neubauver 4. Larutan Hayem 5. Darah Larutan Hayem tersusun dari : Chloor Hydragiricum Sulfur Natricus Chloret Natricus Aquadest b. Alat dan Bahan Waktu Pendarahan : 1. Lanset 2. Arloji 3. Kertas filter 4. Alkohol 70% dan kapas c. Alat dan bahan Pembekuan Darah ( Koagulasi Darah ) 1. Gelas arloji berlapis parafin 2. Arloji 20 3. Alkohol 4. Jarum pentul 5. Alat penusuk d. Alat dan Bahan Pengukuran Tekanan Darah Secara Tidak Langsung 1. Spygnomanometer 2. Stateskop 3. Arloji 4. Probandus (manusia) 3.3.2 Metode 1. Sel Darah Merah a. Sampel darah yang akan dipakai/diperiksa disiapkan b. Sampel darah dihisap dengan haemocytomefer sampai sekala 0,5 c. Ujung pipet dibersihkan dengan kapas d. Larutan Hayem dihisap dengan pipet sampai skala 101 e. Ujung pipet ditutup dengan ujung jari, sedang ujung pipet lain dengan jari tengah, kocok ±3 menit f. Cairan dibuang yang tidak mengandung SDM beberapa tetes g. Larutan SDM diteteskan ke dalam kamar hitung Neubaver yang sudah ada kaca penutupnya h. Diperiksa dengan mikroskop, dengan perbesaran obyektif 10x Rumus menghitung SDM/ mm3 : = X.400 . 200 80 0,1 = X.5.2000 = X. 10000/mm3 Keterangan : X : Jumlah SDM pada kelima bilik (kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah dan tengah) 400 : Jumlah seluruh bilik kecil 80 : Jumlah bilik kecil dari kelima bilik 200 : Pengenceran 21 0,1 : Volume bilik-bilik kecil (1 mm x 1 mm x 0,1 mm) Kamar hitung Neubaver (perbesaran 40 x) 2. Waktu Pendarahan a. Jari dibersihkan dengan kapas yang telah dibasahi dengan alkohol b. Jari ditusuk dengan lanset yang steril, pada saat darah keluar catat waktunya c. Setiap 30 detik, kertas filter ditempelkan pada darah yang keluar pada pembuluh darah, kertas filter jangan sampai mengenai lukanya. Bila pendarahan telah berhenti, catatlah waktunya d. Waktu pendarahan ditentukan dari saat darah keiuar sampai pendarahan berhenti 3. Pembekuan Darah (Koagulasi Darah) a. Jari/lokasi tempat pengambilan darah dibersihkan, diusap dengan kapas beralkohol. b. Jari/hewan ditusuk dengan lanset yang steril, dan catat pada saat darah keluar. c. Satu sampai dua tetes darah dengan cepat dipindahkan ke dalam gelas arloji. d. Dengan menggunakan kepala jarum pentul, ditusuk ke dalam darah dan angkatlah, lakukan demikian setiap 30 detik, sampai ada benang fibrin terlihat, dan catatlah waktunya. 4. Pengukuran Tekanan Darah Secara Tidak Langsung a. Manset spygnomanometer dililitkan pada lengan atas subyek (teman saudara) di atas persendian siku. 22 b. Manset dipasang lebih kurang setinggi jantung, Lengan subyek yang diperiksa harus diletakkan dengan baik dengan siku hampir lurus. c. Udara di dalam manset dipompakan sampai kira-kira 180 mmHg, kemudian tekanan diturunkan perlahan- lahan, darah yang mengalir melalui pembuluh yang terjepit dan dindingnya hampir tertutup itu akan menimbulkan getaran-getaran pada dinding pembuluh, ini dapat terdengar melalui stateskop yang terpasang pada arteri abrasialis di daerah fosa antekubital, Desiran- desiran mula-mula akan terdengar jika tekanan udara kantong manset mulai rebih rendah dari tekanan sistole (desiran korotkoff). d. Pada waktu aliran sudah menjadi kontinyu, maka desiran terdengar dengan jelas dan sama sekali akan hilang jika tekanan dalam manset lebih kecil dari tekanan diastole, dengan cara iniorang dapat membedakan tekanan sistole dan diastole. 3.4 Sistem Digesti 3.4.1 Materi 1. Sistem organ digesti ruminansia 2. Sistem organ digesti unggas 3.4.2 Metode 1. Sistem Digesti Ruminansia a. Alas pada meja praktikum dipersiapkan b. Organ digesti ruminansia ditata diatas alas c. Setiap organ diamati dan diukur per masing-masing organ. d. Hasil pengukuran dicatat e. Data yang didapat dibandingkan dengan literatur. f. Organ sistem digesti ruminansia digambar 2. Sistem Digesti Unggas a. Alas pada meja praktikum dipersiapkan b. Organ digesti unggas ditata diatas alas 23 c. Setiap organ diamati dan diukur per masing-masing organ. d. Hasil pengukuran dicatat e. Data yang didapat dibandingkan dengan literatur. f. Organ sistem digesti unggas digambar 24 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Hasil 4.1.1 Status Faali 1. Respirasi Tenang Setelah Beraktivitas 1 2 3 Rata-rata 70 64 68 67,3 75 73 70 72,67 Table 1. Data Respirasi 2. Pulsus Tenang Setelah Beraktivitas 1 2 3 Rata-rata 80 69 73 74 83 87 88 86 Table 2. Denyut Nadi Tenang Setelah Beraktivitas 1 2 3 Rata-rata 64 65 67 64 70 72 68 70 Table 3. Denyut Jantung 3. Temperatur rectal Tenang Setelah Beraktivitas 1 2 3 Rata-rata 40°C 39°C 39°C 39,3°C 40°C 39°C 40°C Table 4. Temperatur Rectal Tenang 39,1°C Setelah Beraktivitas 39,5°C Table 5. Pengecekan Ulang dengan Thermometer Digital 25 39,67°C 4.1.2 Thermoregulasi dan Respirasi 1. Thermoregulasi A. Pengukuran suhu tubuh 1. Mengukur pada mulut Air es 10 ºC Sebelum Sesudah 34 ºC 32 ºC Table 6. Pengukuran pada mulut 2. Mengukur Axillaris Air es 10ºC Sebelum Sesudah Thermometer di 0 ºC kan 20 ºC Table 7. Pengukuran pada axillaris B. Pengukuran Suhu Tubuh 1. Mengukur Suhu Katak Air es 10ºC dengan Air 40ºC Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 22 ºC 20 ºC 22 ºC 29 ºC Table 8. Pengukuran Suhu Katak 1. Mengukur Suhu Kendi dengan Air 70ºC Suhu Kendi Dengan Cat No. Sebelum Air Panas Sesudah Air Panas 1. 70oC 60°C 2. 70oC 57°C 3. 70oC 53°C 4. 70oC 50°C 5. 70oC 48°C 6. 70oC 45°C Table 9. Pengukuran Suhu Air dalam Kendi dengan Cat 26 Suhu Kendi Tanpa Cat No. Sebelum Air Panas Sesudah Air Panas 1. 70oC 57°C 2. 70oC 54°C 3. 70oC 52°C 4. 70oC 49°C 5. 70oC 47°C 6. 70oC 43°C Table 10. Pengukuran Suhu Air dalam Kendi tanpa Cat 2. Respirasi Perbandingan Model Bell Jar dengan system ternak Bell Jar Tubuh ternak Mulut balon Batang Tenggorokan / Trakea Balon Paru-Paru Potongan balon pada pangkal botol Diafragma Dinding botol Rongga Dada Table 11. Respirasi 4.1.3 Darah dan Sel Darah Merah 1. Sel Darah Merah No Spesies Bilik 1 Bilik 2 Bilik 3 Bilik 4 Bilik 5 Total (X) 1. Probandus 99 128 107 104 71 Table 12. Sel Darah Merah 2. Waktu Pendarahan No Waktu Pendarahan Berhenti 1. 4.33 (empat menit tiga puluh tiga detik) Table 13. Waktu Pendarahan 27 509 3. Koagulasi No Waktu Muncul Benang Fibrin 1. 38 (tiga puluh delapan detik) Table 14. Koagulasi 4. Pengukuran Tekanan Darah Secara Tidak Langsung No Nama Usia Jenis Sistole Diastole 120 85 Kelamin 1. Dewi Putri 20 Perempuan Table 15. Pengukuran Tekanan Darah Secara Tidak Langsung 4.1.4 Sistem Digesti 1. Sistem Digesti Ruminanisa Gambar Keterangan 1. Esophagus 6 7 8 2. Retikulum 3. Omasum 4. Abomasum 5. Rumen 6. Hati 7. Empedu 8. Pankreas 9. Usus Halus 4 5 1 2 3 10 12 11 9 10. Sekum 11. Usus Besar 12. Rectum Gambar 1. Sistem Digesti Ruminansia Table 16. Sistem Digesti Ruminansia 28 2. Sistem Digesti Unggas Gambar Keterangan 1. Esophagus 1 3 2. Crop 2 6 5 3. Proventrikulus 4. Pankreas 5. Liver 7 4 8 9 6. Gizzard 7. Duodenum 8. Jejenum 9. Usus besar 10. Cecum 11 10 11. Ileum 12. Kloaka 12 Gambar 2. Sistem Digesti Unggas Table 17. Sistem Digesti Unggas 4.2 Pembahasan 4.2.1 Acara I Status Faali Respirasi Berdasarkan praktikum yang dilakukan diperoleh hasil pengukuran rata-rata respirasi pada domba adalah 67,3 kali permenit pada kondisi tenang, dan 72,67 kali permenit pada kondisi setelah beraktivitas. Frandson (2015), menyatakan bahwa kisaran normal respirasi pada domba jantan dan betina normal yaitu 26 sampai 32 kali permenit. Data percobaan yang didapatkan tidak sesuai dengan kisaran normal respirasi pada domba. (Campbell et al., 2002) menyatakan dalam bukunya, respirasi dipengaruhi oleh diantaranya spesies, suhu lingkungan, penggunaan obat-obatan, berat tubuh, dan aktivitasnya. Hal itu terbukti dengan rata -rata peningkatan kecepatan pernapasan domba menjadi 72,67 kali/menit setelah ditempatkan pada 29 tempat yang panas. Hasil ini sangatlah jauh dari kisaran normal,kemungkinan besar terjadi kesalahan dalam perhitungan, seperti menghitunginspirasi dan ekspirasi domba, seharusnya hanya menghitung inspirasinya sajaatau respirasinya saja, atau keadaan domba yang tidak nyaman atau stres. Pulsus Pulsus menggunakan dua perhitungan yaitu pada denyut nadi dan denyut jantung. Berdasarkan praktikum yang dilakukan diperoleh hasil pengukuran rata-rata pulsus domba pada denyut nadi adalah 67,3 kali permenit pada kondisi tenang dan pada kondisi setelah beraktivitas adalah adalah 72,67 kali permenit. Menurut Smith (2000), kisarannormal pulsus pada domba yaitu 60 sampai 120 kali/menit. Hal ini menunjukkan hasil yang diperoleh pada domba sesuai dengan kisaran normal. Kemudian rata-rata pulsus domba pada denyut jantung adalah 74 kali permenit pada kondisi tenang dan pada kondisi setelah beraktivitas adalah adalah 86 kali permenit. Schmidt (2012), menyatakan bahwa kisaran normal pulsus pada domba adalah 70 sampai 135 kali permenit. Hal ini menunjukkan rata - rata kecepatan denyut jantung saat domba ditempat teduh sesuai dan setelah beraktivitas dengan kisaran normal. Denyut jantung juga merupakan indikator yang penting dalam menentukan status kesehatan ternak. Denyut jantung akan meningkat ketika suhu lingkungan meningkat, peningkatan denyut jantung mengindikasikan bahwa ternak tersebut mengalami cekaman panas (Marai et al., 2007). Hasil yang diperoleh saat praktikum sesuai dengan literatur, kecuali rata-rata pulsus domba pada denyut nadi disaat kondisi tenang karena dibawah 70. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pulsus adalah perangsangan atau stimulus, temperatur lingkungan, dan latihan (Frandson, 2015). 30 Temperatur Rektal Temperatur Rektal menggunakan dua perhitungan yaitu menggunakan termometer klinik dan termometer digital. Berdasarkan praktikum yang dilakukan diperoleh hasil pengukuran rata-rata temperatur rektal pada domba menggunakan termometer klinik adalah 39,3oC kali per 5 menit pada kondisi tenang dan pada kondisi setelah beraktivitas adalah adalah 39,67oC kali per 5 menit. Kemudian rata-rata temperatur rektal pada domba menggunakan termometer digital pada adalah 39,1oC kali per 5 menit pada kondisi tenang dan pada kondisi setelah beraktivitas adalah adalah 39,5oC kali per 5 menit. . Hal ini sesuai dengan pernyataan Jackson dan Cockroft (2002), bahwa suhu rektal domba di daerah tropis berada pada kisaran 38,5 oC -40 oC. Hasil yang diperoleh saat praktikum, sudah sesuai dengan kisaran normal suhu rektal. Menurut Aleksiev (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat perbedaan suhu tubuh hewan pada pagi dan siang hari, hal ini dikarenakan suhu lingkungan mempunyai pengaruh terhadap perubahan suhu rektal. 4.2.2 Acara II Thermoregulasi dan Respirasi Proses pelepasan panas pada katak Berdasarkan hasil pengamatan suhu pada katak menunjukkan perbedaan suhu yang sangat signifikan. Katak dalam keadaan biasa, suhunya adalah 22oC. Suhu tubuh katak menunjukkan angka 20 oC ketika dimasukkan pada air es dan ketika dimasukkan pada air panas suhu katak menunjukkan angka 29 oC, ini membuktikan bahwa katak termasuk hewan poikiloterm dimana suhu lingkungan sedikit banyak mempengaruhi suhu tubuhnya. Menurut Suripta (2001), pada lingkungan yang dingin, katak akan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yaitu dengan menurunkan suhu tubuhnya, demikian pula pada keadaan panas maka katak akan meningkatkan suhu tubuhnya. Suhu optimum enzim pada hewan poikiloterm di daerah dingin biasanya lebih rendah daripada enzim pada hewan homoiterm. 31 Contohnya, suhu optimum pada manusia adalah 37oC, sedangkan pada katak 25oC. Proses pelepasan panas pada kendi Berdasarkan hasil pengamatan pada kendi, pada percobaan ini yaitu menggunakan air panas yang dimasukkan kedalam dua kendi yang berbeda, kendi yang satu berwarna dan yang lainnya tidak berwarna. Ternyata didapat hasil bahwa kendi yang berwarna mampu mempertahankan panas lebih lama. Hal ini dikarenakan pada kendi yang berwarna pori-pori kendinya tertutup oleh cat. Hal ini yang menyebabkan pelepasan panas yang sangat lambat. Sedangkan pada kendi yang tidak berwarna, proses pelepasan panasnya agak cepat, hal ini dikarenakan pori-pori pada kendi yang tidak berwarna tidak tertutup oleh cat. Cat pada percobaan ini berfungsi sebagai isolator untuk menghambat pelepasan panas. Pelepasan panas tersebut terjadi secara konveksi dan evaporasi (penguapan). Semakin banyak pori-pori dalam kendi (luas kontak permukaan) dan semakin tinggi perbedaan suhu antara sistem dengan lingkungan, maka proses konveksi dan evaporasi semakin cepat (Martini, 2000). Pengukuran suhu pada mulut dan axillaris Berdasarkan hasil pengamatan pada probandus (manusia) dapat dilihat bahwa pengukuran suhu tubuh menggunakan termometer pada suhu normal mulut 34oC. Menurut Muttaqin (2009), suhu tubuh yang normal berkisar dari 36,6oC sampai 37,2oC (98oF sampai 99oF). Setelah probandus berkumur dengan air es, kedua probandus mengalami sedikit penurunan suhu namun tidak begitu signifikan yaitu 32oC. Suhu tubuh kedua probandus pada saat tidak berkumur air es dan berkumur dengan air es menunjukan tidak ada perbedaan yang mencolok, hal ini membuktikan bahwa manusia termasuk homoitherm atau berdarah panas yang sistem pengaturan suhu tubuhnya berkembang sehingga mampu memelihara dirinya dibawah kondisi yang diproduksi oleh 32 tubuh atau panas yang didapat dari lingkungan dengan panas yang hilang ke lingkungan. Pengukuran suhu pada axillaris hasilnya tidak jauh berbeda dengan ketika melakukan pengukuran dengan mulut tertutup sebelum berkumur dengan air es yaitu pada probandus sebesar 33 oC. Penyebabnya karena manusia merupakan homoiterm yaitu dalam keadaan normal, suhu manusia relatif stabil meskipun keadaan lingkungan berubah-ubah. Menurut Muttaqin (2009), suhu tubuh yang diukur per axillaris dapat lebih rendah 0,5oC daripada suhu tubuh, yang diukur per mulut. Hal ini sesuai dengan pengukuran axillaris yang lebih rendah daripada suhu tubuh yang diukur per mulut, yaitu pengukuran axillaris menunjukkan angka 33 oC dan pada pengukuran suhu pada mulut sebesar 34 oC. Respirasi Hewan Berdasarkan hasil pengamatan tentang cara kerja respirasi dalam praktikum yang telah dilaksanakan menggunakan model respirasi yang telah dibuat dimana mulut balon sebagai trakea, balon sebagai paruparu, potongan balon pada pangkal botol sebagai diafragma, dan dinding balon sebagai rongga dada dimana dapat menggambarkan cara kerja sistem respirasi pada ternak. Pada setiap bagian dari alat peraga sederhana tersebut dibuat guna untuk mengetahui setiap bagian pada alat respirasi ternak yang terekayasa pada alat sederhana tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa ketika udara masuk melalui mulut balon, kemudian balon bagian bawah ditarik maka balon yang berada dalam botol mengembang karena terisi udara dan dinding balon terangkat, proses yang seperti ini disebut proses inspirasi. Sedangkan ketika udara masuk melalui mulut balon, kemudian balon bagian bawah dilepas kedalam keadaan semula balon yang berada dalam botol mengempis dan dinding balon mengecil yang mana proses ini disebut proses ekspirasi. 33 3.4.1 Acara III Darah dan Sel Darah Merah Pada praktikum ini digunakan darah probandus. Counting chamber terlebih dahulu dibersihkan dengan alcohol 70%. Hal ini berfungsi sterilisasi counting chamber. Kemudian pipet pengencer dibilas dengan menggunakan larutan NaCl0,9%. Larutan ini merupakan larutan fisiologis sehingga sel-sel yang diamati masih tetap utuh. Selain itu, larutan ini juga sebagai sterilisasi pipet berfungsi pengencer. Selanjutnya ujung jari disemprot dengan alcohol 70% agar ujung jari tetap steril. Selanjutnya darah probandus yangtelah dihisap dengan pipet pengencer kemudian dilanjutkan dengan menghisap larutan hayem hingga tepat skala yang ditentukan. Larutan hayem merupakan larutan isotonis yangdipergunakan sebagai pengencer darah dalam penghitungansel darah merah. Apabila sampel darah dicampur denganlarutan Hayem maka sel darah putih akan hancur, sehinggayang tinggal hanya sel darah merah saja. Selanjutnya larutan dikocok kurang lebih selama 3 menit agar larutan tersebut homogen. Kemudian dibuang 3-4 tetes pertama larutan tersebut agar didapatkanpengamatan yang benar-benar bersih dan steril, selanjtunyadidiamkan selama 1-2 menit agar sel-sel darah mengendapdan lebih mudah diamati. Analisis data : 1. Jumlah eritrosit = bilik 1 + bilik 2 + bilik 3 + Ruang 4 + Ruang 5 = 99 + 128 + 107 + 104 + 71 = 509 2. Kedalaman objek = 10 Pengenceran = 200 Jumlah sampel = 5 Pengenceran: 10 x 200 x 5 = 10.000 3. Jumlah eritrosit total = 509 x 10.000 = 5.090.000 34 Faktor yang dapat mempengaruhi jumlah sel darah merah : 1.keadaan fisiologis spesies (suhu tubuh, aktivitas spesies sebelum diambil darahnya) 2.perubahan rata-rata pembentukan atau disintegrasi sel darah merah 3.penyakit : anemia, erythopenia, polyeyrthamia. 4.Jenis kelamin 5.Berat badan Waktu Pendarahan Praktikum ini bertujuan untuk menentukan waktu beku dan waktu pendarahan pada manusia. Waktu pendarahan diamati sebagai intervalwaktu dari saat pertama timbulnya tetes darah dari pembuluh darah yang luka sampai darah terhenti mengalir keluar dari pembuluh darah. Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu pendarahan yakni besar kecilnya luka,suhu, status kesehatan, umur, besarnya tubuh dan aktivitas kadar hemoglobin dalam darah. Kisaran waktu pendarahan yang normal adalah15 hingga 120 detik. Dari sudut mekanisme pendarahan dapat berhenti jika : (1) bila tekanan darah dalam pembuluh darah lebih kecil dari pada tekanandiluar pembulu darah, keadaan tersebut dapat terjadi jika banyak darahyang tergenang disekitar pembulu darah yang robek terjadi penurunantekanan darah secara menyeluruh (2) bila ada sumbat yang dapat menyumbat lubang pembuluh darah yang robek Berdasarkan hasil pengamatan waktu beku darah dan waktu pendarahan didapatkan waktu beku yaitu 4 menit 33 detik. Kisaran waktu terjadinya pembekuan darah mulai timbul 15-20 detik pada trauma yang berat dan 1-2 menit pada trauma yang ringan, dalam waktu 3-6 menit setelah robeknya pembuluh darah, seluruh ujung pembuluh yang terpotong akan diisi dengan bekuan. Dalam 30 menit – 1 jam bekuan mengalami retraksi menutup pembuluh darah, 35 sedangkan dari data yang diperoleh tidak melebihi waktu normal dalam pembekuan darah, hal ini disebabkan karena kondisi setiap praktikan semuanya normal dan tidak ada yang mengalami penyakit himofilia. Koagulasi Pada praktikum ini digunakan probandus, selanjutnya ujung jari probandus dibersihkan dengan alcohol 70% bertujuan untuk sterilisasi. Selain ujung jari probandus, kaca bendajuga terlebih dahulu dibersihkan dengan alcohol 70%.Ujung jari ditusuk dengan jarum franke agar darah dapat keluar dan menetes. 2 tetes darah yang keluar pertamakali dihapus kemudian tetesan selanjutnya yang digunakan dalam praktikum ini. Hal ini dilakukan agar didapatkan darah yang benar-benar steril. Selanjutnya setiap 30 detik darah tersebut diangkat dan ditarik-tarik sampai ada benang fibrin yang terlihat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pada waktu ke berapa pembekuan darah terjadi. Waktu pembekuan darah dihitung mulai keluar sampai keluarnya benang fibrin.Selain itu terdapat faktor yang diperlukan dalam penggumpalan darah yaitu garam kalsium sel yang luka yang membebaskan trompokinase, kemudian trombin dari protombin dan fibrin yang terbentuk dari fibrinogen. Adapun proses mekanisme terjadinya pembekuan darah yaitu setelah trombosit meninggalkan pembuluh darah dan pecah, maka trombosit akan mengeluarkan tromboplastin. Bersama-sama dengan ion Ca tromboplastin mengaktifkan protrombin menjadi trombin. Trombin adalah enzim yang mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin inilah yang berfungsi menjaring sel-sel darah merah menjadi gel atau menggumpal. Sedangkan dalam waktu pendarahan memiliki kisaran waktu pendarahan yang normal adalah 15 hingga 120 detik atau berkisar 2 menit, sehingga praktikan yang diuji masih termasuk memiliki waktu pendarahan yang normal. 36 Pengukuran Tekanan Darah Secara Tidak Langsung Metode tidak langsung yaitu metode yang menggunakan spighmamonometer. Pengukuran tidak langsung ini menggunakan dua cara: a. Palpasi (yang mengukur tekanan sisitolik) tidak menggunakan stetoskop. b. Auskultasi (yang dapat mengukur tekanan sistolik dan diastolik dan cara ini memerlukan alat stetoskop. Untuk pengukuran tekanan darah terbagi menjadi dua yaitu : 1. Tekanan Darah Sistolik Tekanan sistolik merupakan tekanan darah yang terjadi pada saat kontraksi otot jantung. Istilah ini secara khusus digunakan untuk membaca pada tekanan arterial maksimum saat terjadinya kontraksi pada lobus ventrikular kiri dari jantung. Rentang waktu terjadinya kontraksi disebut systole.Pada format penulisan angka tekanan darah, umumnya, tekanan sistolik merupakan angka pertama. Sebagai contoh, tekanan darah pada angka 120/80 menunjukkan tekanan sistolik pada nilai 120 mmHg. 2. Tekanan Darah Diastolik Tekanan diastolik merupakan tekanan darah dimana ketika jantung tidak sedang berkontraksi atau bekerja lebih atau dengan kata lain sedang beristirahat. Contoh tekanan darah 120/80 mmHg, yang menunjukkan tekanan diastolik adalah 80 mmHg. Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui tekanan sistole dan diastole dari probandus yaitu manusia. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama dengan cara melilitkan manset spygnomanometer pada lengan atas di atas persendian siku. Manset dipasang lebih kurang setinggi jantung, Lengan yang diperiksa harus diletakkan dengan baik dengan siku hampir lurus. Pompakan udara di dalam manset sampai kira-kira 180 mmHg, 37 kemudian tekanan diturunkan perlahan-lahan, darah yang mengalir melalui pembuluh yang terjepit dan dindingnya hampir tertutup itu akan menimbulkan getaran-getaran pada dinding pembuluh, ini dapat terdengar melalui stateskop yang terpasang pada arteri abrasialis di daerah fosa antekubital, Desiran- desiran mula-mula akan terdengar jika tekanan udara kantong manset mulai rebih rendah dari tekanan sistole (desiran korotkoff). Pada waktu aliran sudah menjadi kontinyu, maka desiran terdengar dengan jelas dan sama sekali akan hilang jika tekanan dalam manset lebih kecil dari tekanan diastole, dengan cara ini orang dapat membedakan tekanan sistole dan diastole. Berdasarkan praktikum data yang telah di peroleh dari hasil tentang tekanan darah pada manusia yaitu Untuk sistolik dan diastolik yang normal yaitu 120 mmHg dan 80 mmHg, sedangkan pada data praktikum ini didapatkan hasil sistole 120 mmHg dan diastole 85 mmHg. Berdasarkan JNC 7, klasifikasi tekanan darah orang dewasa dibagi sbb: Normal: tekanan darah sistol <120 mmHg dan diastol <80 mmHg. Pre-hipertensi: tekanan darah sistol 120–139 mmHg dan diastol 80–89 mmHg. Hipertensi tingkat-1: tekanan darah sistol 140–159 mmHg dan diastol 90–99 mmHg. Hipertensi tingkat-2: tekanan darah sistol ≥160 mmHg dan diastol ≥100 mmHg. Maka pada hasil sistole 120 mmHg dan diastole 85 mmHg masuk pada golongan pre hipertensi dimana prehipertensi adalah kondisi kesehatan ketika tekanan darah seseorang mengalami kenaikan, tetapi tidak cukup tinggi untuk dikategorikan sebagai hipertensi. 38 4.2.4 Acara IV Sistem Digesti A. Sistem Digesti Ruminansia 1. Esophagus Bagian saluran pencernaan ini merupakan tabung otot yang berfungsi menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Oesofagus diselaputi oleh epitel berlapis gepeng tanpa tanduk. Pada lapisan submukosa terdapat kelompokan kelenjar-kelenjar oesofagea yang mensekresikan mukus. Pada bagian ujung distal oesofagus, lapisan otot hanya terdiri sel-sel otot polos, pada bagian tengah, campuran sel-sel otot lurik dan polos, dan pada ujung proksimal, hanya sel-sel otot lurik. 2. Retikulum Retikulum adalah bagian lambung tempat pencernaan selulosa oleh bakteri dan struktur seperti jala. Retikulum sering disebut sebagai perut jala atau hardware stomach. Fungsi retikulum adalah sebagai penahan partikel pakan pada saat regurgitasi rumen, ruminasi, tempat tempat fermentasi, membantu proses absorpsi hasil fermentasi dan tempat penyaringan bendabenda asing. Retikulum berbatasan langsung dengan rumen, akan tetapi diantara keduanya tidak ada dinding penyekat. Pembatas diantara retikulum dan rumen yaitu hanya berupa lipatan, sehingga partikel pakan menjadi tercampur (Frandson, 2009). Retikulum merupakan bagian dari rumen dimana mengandung Mucous membrane dan terdapat banyak lekukan. Permukaan retikulum yang memiliki bentuk kotak-kotak menyebabkan retikulum dapat menahan pakan kasar. Pakan kasar dapat ditolak oleh retikulum ke kembali ke mulut untuk dikunyah lagi atau ditolak ke dalam rumen untuk dicerna oleh mikrobia. 39 3. Omasum Omasum merupakan lambung ruminansia yang ditaburi oleh lamina pada permukaannya sehingga menambah luas permukaannya. Permukaan omasum terdiri atas lipatan-lipatan (fold) sehingga halamanhalaman nampak buku berlapis-lapis, atau manyplies. tersusun Omasum seperti tidak mempunyai hubungan langsung dengan rumen, tetapi digesta yang sudah halus dapat masuk ke dalam omasum. Keberadaan sulcus oesophagiimenyebabkan digesta cair dapat masuk secara langsung dari esophagus ke dalam omasum tanpa singgah ke dalam rumen. Pada saat dilahirkan dalam periode menyusu,sulcus esophagii dapat membentuk sebuah tabung sehingga susu yang diminum tidak tercecer ke dalam rumen dan retikulum menjadi pakan mikrobia. Omasum berfungsi umtuk mengatur arus ingesta ke abomasum melaluiomasal-abomasal orifice, penggilingan dengan laminae, menyaring (terutama partikel yang besar), lokasi fermentasi, dan absorbsi material pakan dan air sehingga banyak material pakan menjadi kering di omasum (Didiek, et . al 2003). 4. Abomasum Abomasum adalah bagian lambung tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim dan HCl yang dihasilkan oleh dinding abomasum. Abomasum sering juga disebut dengan perut sejati, karena permukaannya halus. Fungsi abomasum sebagai tempat permulaan pencernaan enzimatis dan untuk mengatur arus pencernaan dari abomasum ke duodenum. PH pada abomasum asam yaitu berkisar antara 2 sampai 4,1. Abomasum terletak dibagian kanan bawah dan jika kondisi tibatiba menjadi sangat asam, maka abomasum dapat berpindah kesebelah kiri. Permukaan abomasum dilapisi oleh mukosa dan 40 mukosa ini berfungsi untuk melindungi dinding sel tercerna oleh enzim yang dihasilkan oleh abomasum. Sel-sel mukosa menghasilkan pepsinogen dan sel parietal menghasilkan HCl. Pepsinogen bereaksi dengan HCl membentuk pepsin. Pada saat terbentuk pepsin reaksi terus berjalan secara otokatalitik (Frandson, 2009). 5. Rumen Rumen adalah bagian lambung tempat penghancuran makanan secara mekanis dan memiliki ukuran paling besar dengan kapasitas sebesar 80%. Rumen terletak di rongga abdominal bagian kiri. Rumen sering disebut juga dengan perut beludru atau handuk. Hal tersebut dikarenakan pada permukaan rumen terdapat papilla dan papillae. Sedangkan substrat pakan yang dimakan akan mengendap dibagian ventral. Fungsi dari rumen adalah sebagai tempat fermentasi oleh mikroba rumen, tempat absorbsi dan tempat menyimpan bahan makanan. Dalam rumen terdapat populasi mikroba yang cukup banyak jumlahnya. Mikroba rumen dapat dibagi dalam tiga grup utama yaitu bakteri, protozoa dan fungi. Kehadiran fungi di dalam rumen diakui sangat bermanfaat bagi pencernaan pakan serat, karena dia membentuk koloni pada jaringan selulosa pakan. Rizoid fungi tumbuh jauh menembus dinding sel tanaman sehingga pakan lebih terbuka untuk dicerna oleh enzim bakteri rumen. 6. Hati Hati merupakan suatu kelenjar pencernaan yang terbesar dalam tubuh. Hati terletak diantara gizzard dan empedu dan berwarna kemerahan. Hati mengeluarkan cairan berwarna hijau kekuningan yang berperan dalam mengemulsikan lemak. Cairan tersebut tersimpan di dalam sebuah kantung yang disebut kantung empedu yang terletak di lobus sebelah kanan. Makanan 41 yang berada pada duodenum akan merangsang kantung empedu untuk mengkerut dan menumpahkan cairan empedu. Selain menyimpan cairan empedu, hati juga dapat menyimpan glikogen yang dibagikan ke seluruh tubuh, mengatur keseimbangan nutrient dalam darah, menyaring racun dan menguraikan hasil sisa protein menjadi asam urat yang dikeluarkan melalui ginjal (Nugroho, 2007). 7. Empedu Empedu adalah cairan hasil seksresi hati. Empedu dibentuk terus menerus dala hati dan disekresikan ke dalam kapilerkepiler empedu yang terletak diantara selsel hati. Kantong empedu menempel di hati, sebagai tempat menampung cairan empedu. Empedu dihasilkan dari perombakan sel darah merah yang tua atau rusak oleh hati. Cairan empedu dialirkan ke dalam duodenum. Pengeluaran cairan empedu dipengaruhi oleh hormon kolesistokinin. Hormon ini dihasilkan oleh duodenum. Cairan empedu bewarna kehijau-hijauan, kental, dan rasanya pahit. Cairan ini terdiri atas garam dari asam empedu dan zat warna empedu. Disamping itu terdapat kolesterol, lecithin, elektrolit-elktroloit, danprotein, namun jumlahnya sangat sedikit. Garam-garam empedu mempunyai daya menurunkan tegangan permukaan air, disamping itu empedu adalah resevoir alkali. Oleh karena itu fungsi empedu adalah mengemulsi lemak, menetralisisr asam, mengeksresikan zat-zat seperti obat-obatan, toksin, zat-zat warna empedu, dan berbagai zat organik seperti Cu, Zn, dan Hg (Nugroho, 2007). 8. Pankreas Pankreas terletak pada lipatan duodenum. Pankreas sangat penting dalam proses 42 pencernaan, karena organ ini menghasilkan enzim dan hormon yang sangat berguna dalam proses pencernaan. Kelenjar pankreas mempunyai fungsi ganda yakni sebagai kelenjar endokrin dan sebagai kelenjar eksokrin. Sebagai kelenjar endokrin, pankreas menghasilkan hormon insulin dan hormon glukagon yang vital dalam proses metabolisme karbohidrat. Sedangkan sebagai kelenjar eksokrin, pankreas menghasilkan proenzim protease, enzim lipase, dan amilase, serta elektroloit yang penting dalam proses netralisasi asam. Produk pankreas masuk kedalam duodenum melalu ductus pancreaticus (Siregar, 2010). 9. Usus Halus Usus atau disebut juga usus halus terdiri atas tiga bagian yaitu duodenum, jejenum dan ileum. Proses pencernaan selanjutnya dilakukan di usus, sebelum mengalami penyerapan dilakukan dengan bantuan enzim yang dikeluarkan diusus. Proses penyerapan sari makanan dari organ gastrointestinal terjadi dengan cara transpor pasif atau dengan difusi dipermudah. Transpor pasif terjadi karena ada perbedaan konsentrasi, sedangkan difusi dipermudah terjadi karena difusi dengan bantuan molekul carrier pada sel penyerap. Penyerapan karbohidrat dan protein berlangsung secara difusi dipermudah (Nugroho, 2007). Pada bagian duodenum asam yang dihasilkan dari lambung bercampur dengan getah pencernaan dari pankreas, hati, kandung empedu, dan sel-sel kelenjar pada dinding sel usus halus itu sendiri. Pada jejenum, makanan mengalami pencernaan secara kimiawi (dengan bantuan enzim) yang dihasilkan dari dinding usus, tekstur makanan pada fase ini lebih encer dan halus. Enzim-enzim yang dihasilkan pada usus halus meliputi : Enterokinase, berfungsi 43 mengaktifkan tripsinogen yang dihasilkan pankreas; Laktase, berfungsi mengubah laktosa (semacam protein susu) menjadi glukosa; Erepsin atau dipeptidase, berfungsi mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino; Maltase, berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa; Disakarase, berfungsi mengubah disakarida (gula yang memiliki lebih dari 1 monosakarida) menjadi monosakarida (suatu gugus gula yag paling sederhana); Peptidase, berfungsi mengubah polipeptida menjadi asam amino; Sukrase, berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Lipase berfungsi mengubah trigliserid menjadi asam lemak dan gliserol. Dalam ileum (usus usus penyerapan) terdapat banyak vili (lipatan atau lekukan atau sering disebut jonjot usus). Vili berfungsi memperluas bidang penyerapan usus halus sehingga penyerapan zat makanan akan lebih maksimal. 10. Usus Besar Usus besar terdiri atas caecum yang merupakan suatu kantung buntu dan kolon yang terdiri atas bagian-bagian yang naik, mendatar dan turun. Caecum berfungsi sebagai tempat terjadinya fermentasi mikroba. Bagian yang turun akan berakhir direktum dan anus. Variasi pada usus besar dari satu spesies ke spesies yang lain, jauh lebih menonjol dibandingkan dengan pada usus halus. Kolon yang menurun, bergerak ke depan di antara dua lapis mesenteri yang menyangga usus halus. Lop proksimal terletak di antara caecum dan kolon spiral. Ansa spiralis itu tersusun dalam bentuk spiral. Bagian yang pertama membentuk spiral ke arah pusat lilitan sedangkan bagian berikutnya membentuk spiral yang menjauhi pusat lilitan. Bagian terakhir dari kolon yang naik yaitu ansa distalis, menghubungkan ansa spiralis dengan kolon transversal. Kolon transversal menyilang dari kanan ke kiri dan berlanjut terus ke arah kaudal menuju ke rektum dan anus, bagian terminal dari 44 saluran pencernaan. Kolon berbentuk tabung berstruktur sederhana. Fungsinya sebagai tempat absorpsi VFA dan air dan sebgai tempat sisa hasil akhir pencernaan.Dalam usus besar,air direabsorbsi serta sisa makanan dibusukkan menjadi feses selanjutnya dibuang melalui anus atau proses defekasi (Frandson, 2009). 11. Rectum Rectum merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rectum. Apabila feses sudah siap dibuang maka otot spinkter rectum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot spinkter yang menyusun rektum ada 2, yaitu otot polos dan otot lurik (Frandson, 2009). B. Sistem Digesti Unggas 1. Oesophagus Oesophagus merupakan saluran pencernaan yang menghasilkan mukosa berlendir yang berfungsi membantu melicinkan pakan menuju tembolok. Oesophagus merupakan saluran lunak dan elastis yang mudah mengalami pemekaran apabila ada bolus yang masuk. Oesophagus memanjang dari pharynk hingga proventrikulus melewati tembolok (crop). Organ ini menghasilkan mukosa yang berfungsi membantu melicinkan pakan menuju tembolok (Yuwanta, 2004). Menurut Yaman (2010), kisaran normal panjang oesophagus adalah 20 sampai 25 cm dengan berat 5 sampai 7,5 gram. 2. Tembolok (Crop) Tembolok adalah modifikasi dari oesophagus (Yuwanta, 2004). Setelah melewati oesophagus, pakan akan menuju ke tembolok dengan bantuan gerakan peristaltik yang ada di 45 oesophagus dan dengan bantuan gaya gravitasi. Tembolok berfungsi untuk menyimpan pakan sementara. Menurut Yuwanta (2004), fungsi utama tembolok adalah untuk menyimpan pakan sementara, terutama pada saat ayam makan dalam jumlah banyak. Bolus berada di tembolok selama 2 jam. Jenis makanan atau benda lain yang mempunyai ukuran besar dapat menyumbat saluran tembolok. Jika hal ini terjadi maka makanan yang ada dalam tembolok tidak dapat lewat dan akan terjadi fermentasi. Kapasitas tembolok mampu menampung 250 gram pakan. Pada tembolok terdapat saraf yang berhubungan dengan pusat kenyang-lapar di Hipotalamus sehingga banyak sedikitnya pakan yang terdapat dalam tembolok akan memberikan respon dalam saraf untuk makan atau menghentikan makan. 3. Proventrikulus Proventrikulus adalah suatu pelebaran dari kerongkongan sebelum berhubungan dengan gizzard (empedal). Kadangkadang disebut glandula stomach atau true stomach. Menurut Usman (2010), proventrikulus merupakan perluasan oesophagus yang utama pada sambungan dengan gizzard, dan biasa disebut glandular stomach atau perut sebenarnya. Proventrikulus berfungsi untuk mensekresikan gastric juice (cairan lambung) yaitu pepsin, suatu enzim untuk membantu pencernaan protein, dan hydrochloric acid disekresi oleh glandular cell. Menurut Yuwanta (2004), proventrikulus mensekresikan enzim pepsinogen dan HCl untuk mencerna protein dan lemak. Pada proventrikulus lintasan pakan sangat cepat masuk ke empedal melalui isthmus proventrikulus sehingga secara nyata belum sempat dicerna. Sekresi pepsinogen tergantung pada stimulasi syaraf vagus, pakan yang 46 melintas, dan aksi cairan gastrik. Pada keadaan tidak makan, sekresi glandula perut ini 5 sampai 20 ml/jam dan mampu mencapai 40 ml ketika ada pakan. Pada ayam petelur produksi HCl akan menjadikan suasana empedal menjadi asam (pH 1-2) untuk melumatkan 7-8 gram CaCO3, fosfat, mengionkan elektrolit, dan memecah struktur tersier protein pakan. 4. Pankreas Pankreas mensekresikan getah pankreas yang berfungsi dalam pencernaan pati, lemak, dan protein. Disamping mensekresikan getah pankreas juga mensekresikan insulin. Pankreas mempunyai dua fungsi yang semuanya berhubungan dengan penggunaan energi ransum, yaitu eksokrin dan endokrin. Eksokrin berfungsi mensuplai enzim yang mencerna karbohidrat, protein, dan lemak ke dalam usus halus, sedangkan endokrin berfungsi menggunakan dan mengatur nutrien berupa energi untuk diserap dalam tubuh dalam proses dasar pencernaan (Yuwanta, 2004). Pankreas mensekresikan enzim amilase, tripsin, dan lipase yang dibawa ke duodenum untuk menerima karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas terletak di antara lipatan duodenum (Rahayu et al., 2011). 5. Hati Pada hati ini terdapat kantong empedu yang berfungsi untuk menyimpan sekresi empedu. Hati juga berperan dalam ekskresi dengan formasi ureanya (Rahayu et al., 2011). Menurut Yuwanta (2004), hati mensekresikan getah empedu yang disalurkan ke dalam duodenum. Fungsi getah empedu adalah menetralkan asam lambung (HCl) dan membentuk sabun terlarut (soluble soaps) dengan asam lemak bebas. Kedua fungsi tersebut akan membantu absorpsi dan translokasi asam lemak. Dalam getah emppedu yang mempunyai peranan penting, yaitu asam tarokholik dan glikokholik. Fungsi asam empedu adalah 47 membantu digesti lemak dengan membentuk emulsi, mengaktifkan lipase pankreas, membantu penyerapan asam lemak, kolesterol, dan vitamin yang larut dalam lemak, stimulasi aliran getah empedu dari hati, dan menangkap kolesterol dalam getah empedu. 6. Empedal (Gizzard) Pakan yang bercampur dengan getah proventrikulus masuk ke dalam empedal atau gizzard. Pakan dalam gizzard mengalami proses pencernaan secara mekanik dengan bantuan grit yang berupa batuan kecil, selain itu pakan juga akan dipecah dan dicampur dengan air sehingga menjadi seperti pasta atau yang biasa disebut dengan chymne (Kartadisastra, 2002). Menurut Yuwanta (2004), empedal (gizzard) disebut juga perut muscular yang merupakan perpanjangan dari provenrikkulus. Fungsi utama empedal adalah memecah atau melumatkan pakan dan mencampurnya dengan air menjadi pasta yang dinamaan chymne. Ukuran dan kekuatan empedal dipengaruhi oleh kebiasaan makan dari ayam tersebut. Pada unggas yang hidup secara berkeliaran (ayam kampung), empedal lebih kuat daripada ayam yang dipelihara secara terkurung dengan pakan yang lebih lunak. Menurut Usman (2010), fungsi gizzard adalah sebagai reaksi mekanik mencampur dan menggerus pakan. Gizzard tidak aktif ketika kosong, tetapi ketika makanan masuk, otot berkontraksi. Besarnya partikel makanan mempercepat kontraksi. Grit yang dibutuhkan sedikit jika pakan dalam betuk mash. Berat gizzard sekitar 44 gr atau sebesar 2,3 % dari bobot hidup. 7. Duodenum Duodenum terdapat pada bagian paling atas dari usus halus dan panjangnya mencapai 24 cm. pada bagian ini terjadi 48 pencernaan yang paling aktif dengan proses hidrolisis dari nutrien kasar berupa pati, lemak, dan protein. Penyerapan hasil akhir dari proses ini sebagian besar terjadi di duodenum. Duodenum merupakan tempat sekresi enzim dari pankreas dan getah empedu dari hati. Getah empedu mengandung garam empedu dan lemak dalam bentuk kholesitokinin-pankreosimin berisi kolesterol dan fosfolipid (Yuwanta, 2004). Menurut Usman (2010), duodenum berbentuk loop melingkari pankreas berakhir di saluran dari hati dan pankreas masuk ke usus halus. 8. Jejunum Jejunum dan ileum meupakan kelanjutan dari duodenum. Pada bagian ini proses pencernaan dan penyerapan zat makanan yang belum diselesaikan pada duodenum dilanjutkan sampai tinggal bahan yang tidak dapat tercerna (Yuwanta, 2004). Diantara jejenum dan ileum terdapat suatu pembatas yang berbentuk seperti kutil yang disebut dengan micele divertikum. Menurut Yaman (2010), pembatas antara Jejunum dan ileum disebut micele divertikum yang ditandai dengan adanya bintil pada permukaan. Menurut Usman (2010), persimpangan antara jejenum dan ileum nampak kurang jelas, namun dapat dilihat dengan adanya diventrikulum yang nampak di permukaan. Ileum memanjang dari diventrikulum sampai persimpangan ileo-caecal-, dimana dua seka bersatu dengan usus. 9. Ileum Ileum merupakan bagian usus halus yang paling banyak melakukan absorbsi. Sepanjang permukaan ileum terdapat banyak vili. Permukaan vili terdapat mikrovili yang berfungsi untuk mengabsorbsi hasil pencernaan (Suprijatna et al., 2005). Menurut Yaman (2010), pembatas antara Jejunum dan ileum 49 disebut micele divertikum yang ditandai dengan adanya bintil pada permukaan. 10. Sekum (Coecum) Pakan yang telah diserap dalam usus halus masuk ke dalam coecum. Coecum pada unggas ada 2, yaitu pada bagian kiri dan kanan. Di dalam terjadi pencernaan secara mikrobiologik karena dalam coecum terdapat mikrobia-mikrobia yang mampu membantu pencernaan terutama pencernaan serat kasar. Menurut Yuwanta (2004), sekum terdiri atas dua seka atau saluran buntu yang berukuran panjang 20 cm. beberapa nutrien yang tidak tercerna mengalami dekomposisi oleh mikrobia sekum, tetapi jumlah dan penyerapannya kecil sekali. Pada bagian sekum juga terjadi digesti serat kasar yang dilakukan oleh bakteri pencerna serat kasar. Kemampuan mencerna serat kasar pada bangsa itik lebih besar daripada bangsa ayam sehingga sekum itik lebih berkembang daripada ayam. 11. Usus Besar (Rectum) Usus besar atau disebut juga intestinum crassum merupakan tempat untuk absorbsi air kembali sebelum feses dikeluarkan dari tubuh agar feses menjadi tidak terlalu lembek ataupun tidak terlalu keras sehingga tubuh tidak mengalami dehidrasi. Menurut Frandson (2009), usus besar berfungsi sebagai tempat absorbsi air dari sisa-sisa makanan. Menurut Yuwanta (2004), usus besar (rektum) dinamakan juga intestinum crassum dengan panjang 7 cm. pada bagian ini terjadi perombakan partikel pakan yang tidak tercerna oleh mikroorganisme menjadi feses. Pada bagian ini juga bermuara ureter dari ginjal untuk membuang urine yang bercampur dengan feses sehingga feses unggas dinamakan ekskreta. Feses dan urine sebelum dkeluarkan mengalami penyerapan air sekitar 72% sampai 75%. Rerata waktu yang diperlukan untuk lintas pakan di dalam saluran 50 pencernaan unggas kurang lebih 4 jam. Muara ureter dinamakan urodeum, muara sperma pada ayam jantan dinamakan proktodeum, dan muara feses dinamakan koprodeum. 12. Kloaka Saluran pencernaan ayam berakhir pada kloaka yang merupakan muara keluarnya ekskreta. Menurut Yuwanta (2004), feses dan urin sebelum dikeluarkan mengalami penyerapan air sekitar 72% sampai 75%. Rerata waktu yang diperlukan untuk lintas pakan di dalam saluran pencernaan unggas kurang lebih 4 jam. Muara ureter dinamakan urodeum, muara sperma pada ayam jantan disebut proktodeum, dan muara feses dinamakan koprodeum. Kloaka merupakan tempat keluarnya ekskreta karena urodeum dan koprodeum terletak berhimpitan. 51 BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil dari Praktikum Fisiologi Ternak adalah : 1. Kesimpulan Status Faali Berdasarkan praktikum ini dapat disimpulkan bahwa metode status faali dapat digunakan untuk mengetahui respirasi, pulsus serta temperatur rektal. Probandus mempunyai kisaran respirasi, pulsus serta temperatur rektal yang berbeda-beda. Probandus yang memiliki hasil respirasi, pulsus serta temperatur rektal yang dibawah normal atau diatas normal maka dikatakan dalam keaadaan kurang sehat atau mengalami gangguan. Respirasi, pulsus serta temperatur rektal dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu ukuran tubuh, suhu lingkungan, umur, aktivitas, rangsangan, jenis kelamin, dan kesehatan. 2. Kesimpulan Thermo dan Saccus Berdasarkan hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis makhluk hidup jika didasarkan pada temperature lingkungan yaitu homoioterm dan poikiloterm. Manusia merupakan makhluk hidup homoioterm, hal ini dapat dibuktikan dengan dua probandus yang diuji yang menunjukkan tidak ada perbedaan suhu yang signifikan, yang berarti saat diuji dengan beberapa macam perlakuan, manusia mampu menjaga suhu tubuhnya agar stabil. Sedangkan katak masuk hewan poikiloterm karena katak saat di uji ternyata suhunya berubah-ubah sesuai dengan suhu lingkungan. Sedangkan pada kendi, pelepasan panas oleh kendi yang berwarna ternyata lebih lambat daripada yang tidak berwarna, hal ini membuktikan bahwa bahwa kecepatan pelepasan panas dipengaruhi oleh luas kontak panas dengan luas kontak permukaan. Semakin banyak poripori dalam kendi (luas kontak permukaan) dan semakin tinggi perbedaan suhu antara sistem dengan lingkungan, maka proses konveksi dan evaporasi (penguapan) panas semakin cepat. 52 Dapat disimpulkan pula pada sistem respirasi dalam sistem pernapasan hewan, ada proses inspirasi dan ekspirasi yaitu pengambilan udara pernapasan dari udara bebas untuk masuk ke dalam tubuh atau paruparu, serta mengeluarkan gas sisa ke udara bebas. Pengambilan udara pernapasan ini dikenal dengan inspirasi, sedangkan pengeluarannya dikenal dengan ekspirasi. 3. Kesimpulan Darah dan SDM Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Darah terdiri dari dua komponen yaitu plasma darah dan sel-sel darah.Plasma darah merupakan cairan di dalam darah, sedangkan sel-sel darah adalah darah dalam bentuk padat yang terdiridari trombosit (keping darah), eritrosit (sel darah merah) dan leukosit (sel darah putih). Sel darah merah dan sel darah putih dapat dihitung dengan haemacytometer. Waktu beku darah adalah interval waktu darah mulai keluar sampai keluarnya benang fibrin. Waktu pendarahan adalah interval waktu mulai timbulnya tetesdarah dari pembuluh darah yang luka sampai darah berhenti mengalir keluar dari pembuluh darah. Waktu pendarahan umumnya 15 detik – 2 menit sedangkan waktu beku darah normalnya 15 detik - 10 menit. Mekanisme pembekuan darah adalah sebagai berikut; setelah trombosit meninggalkan pembuluh darah dan pecah, maka trombosit akan mengeluarkan tromboplastin. Bersama-sama dengan ion Ca2+ tromboplastin mengaktifkan protrombin menjaditrombin. Trombin adalah enzim yang mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin inilah yang berfungsi menjaring sel-sel darah merah menjadi gel atau menggumpal.Faktor yang mempengaruhi proses pendarahan yaitu besar kecilnya luka atau umur, temperature atau suhu, kadar kalsium dalam darah serta tingkat kesehatan setiap individu. Tekanan sistolik merupakan tekanan darah yang terjadi pada saat kontraksi otot jantung. Istilah ini secara khusus digunakan untuk membaca 53 pada tekanan arterial maksimum saat terjadinya kontraksi pada lobus ventrikular kiri dari jantung. Tekanan diastolik merupakan tekanan darah dimana ketika jantung tidak sedang berkontraksi atau bekerja lebih atau dengan kata lain sedang beristirahat. 4. Kesimpulan Sistem Digesti Sistem pencernaan ruminansia pada ternak ruminansia relatif lebih kompleks dibandingkan proses pencernaan pada jenis ternak lainnya. Perut ternak ruminansia dibagi menjadi 4 bagian, yaitu retikulum (perut jala), rumen (perut beludru), omasum (perut bulu), dan abomasum (perut sejati). Pada ternak ruminansia, bakteri dan protozoa lebih berperan dalam memecah bahan pakan. Terutama jenis bahan pakan berserat kasar tinggi yang tidak mampu dipecah dengan baik oleh saluran pencernaan ternak non-ruminansia. Saluran pencernaan terbentang dari bibir sampai dengan anus. Bagianbagian utamanya terdiri dari mulut, pangkal kerongkongan, kerongkongan, lambung, usus kecil dan usus besar. Panjang dan rumitnya saluran tersebut sangat bervariasi diantara spesies. Sapi, kambing, domba lambungnya (sistem berlambung majemuk) adalah besar dan rumit, sedangkan usus besarnya panjang akan tetapi kurang berfungsi. Sistem digesti ternak unggas terdiri atas mulut, oesophagus, crop, proventrikulus, gizzard, usus halus, coecum, usus besar, dan kloaka. Organ tambahan terdiri atas hati, limpa dan pankreas. Hasil pengukuran dan penimbangan didapatkan bahwa panjang dan berat masing-masing organ pencernaan secara keseluruhan tidak berada pada kisaran normal. Perbedaan ukuran ada saluran pencernaan dapat disebabkan oleh umur, pemberian pakan dan lingkungan. Sistem reproduksi ayam atau unggas yang berkembang baik adalah sebelah kiri, sedangkan organ sebelah kanan mengalami rudimenter. Alat reproduksi unggas betina terdiri dari ovarium, infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan vagina. Perbedaan ukuran pada saluran reproduksi betina juga disebabakan oleh umur dan produksi telur. Alat reproduksi 54 ayam jantan terdiri dari sepasang testis, vasdeferens, dan papilla. Berdasarkan data hasil pembahasan disimpulkan bahwa panjang dan berat alat reproduksi betina untuk kedua ayam tidak berada pada kisaran normal. Hal ini disebabkan karena faktor umur, genetik, dan tingkat produksi telur. 5.2 Saran Berdasarkan banyak percobaan dan pengamatan praktikum yang berkaitan dengan fisiologi ini, tentunya dapat dmengetahui banyak hal yang penting dan bermanfaat, serta dapat menambah wawasan yang lebih luas lagi di dunia peternakan terutama dibidang fisiologi. Alangkah lebih baik apabila segala sesuatu yang telah didapatkan pada banyak percobaan dan pengamatan ini dapat terus dipelajari serta dikembangkan demi kemajuan ilmu pengetahuan terutama didalam kalangan mahasiswa. 55 DAFTAR PUSTAKA Aleksiev, Y. 2008. Effect of Shearing on Some Physiological Responses In Lactating Ewes Kept Indoor. Bulgarian Journal of Agricultural Science,14(4) :417-423 Anonim a. 2009.Antikoagulan.http://www.antikoagulan_jevuska.html. Diakses 15 april 2010 Blight, D.B., R.A. Meece., and A. Thomas. 2011. Animal and Sciences Aplication. Alpha Publishing. Co. California. Bloom dan Fawcet. 2002. Bahan Ajar Histologi. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta. Campbell, N. A, Lisa A. Urry, Michael L. Cain, Stoken A. Wasserman, Peter V.Minorskey, Robert B. Jakson. 2008. Biologi Edisi Kedelapan Jilid 3 Jakarta: Erlangga. Campbell, N.A., L.G. Mitchell, J.B. Reece.2013. Biology. Singapore: The Benyaminper Cummings Publishing. Co. California. Campbell, N. A., and J.B Reece. 2002. Biologi Edisi Delapan. Pearson Education, Inc. Benjamin cumming.USA Campbell, N.A., J.B Reece., L.G Mitchell. 2004. Biologi Edisi Kelima Jilid 3. Penerbit Erlangga. Jakarta Diah.Aryulina.2004. Biologi 2 SMA/MA. Erlangga.Jakarta. Didiek, Rahmadi., Sunarso, Achmadi ,J., Pangestu, .E, Muktiani ,.A, Christiyanto, .M Dan Surono. 2003. Diktat Kuliah Ruminologi Dasar. Jurusan Nutrisi Dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro. Semarang. Duke’s. 2013. Phisology of Domestic Animal. Camel: Comstok Publishing New York University Collage. Frandson, R.D. 2009. Anatomi dan Fisiologi Ternak. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Frandson, R.D. 2015. Anatomi dan Fisiologi Ternak. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 56 Ghalem, S., N. Khebichat, K. Nekkaz. 2012. The Physology of Animal Respiration: Study of Domestic Animal. Article ID 737271, 8 pages. doi: 11. 1133per2012per7372721 Ibnu . F. 2002. Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Jakarta: Buku Kedokteran EGC. Isnaeni, Wiwi. 2006. Fisiologi Hewan. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. Jackson, P.G., Cockroft, P.D., 2002. Clinical Exeminationof Farm Animals. Universitas of Cambridge, UK Julio e.Correa.2009. Extension Animal Scientist and Associate Professor, Food and Animal Sciences . Alabama A&M University. KARIM, A. F. (2020). Pengaruh Interval Pemberian Konsentrat dengan Hijauan Terhadap Status Faali Kambing Lokal (Doctoral dissertation, Universitas Tadulako). Kartadisastra, H.K. 2002. Pengolahan Pakan Ayam. Kanisius. Yogyakarta. Koli, Y. N., Sanam, M. U., & Simarmata, Y. T. R. (2020). PENGARUH METODE APLIKASI VAKSINASI ANTRAKS TERHADAP SUHU TUBUH, FREKUENSI DENYUT JANTUNG DAN RESPIRASI DOMBA LOKAL. Jurnal Veteriner Nusantara, 3(2), 168-175. Kosnoto, M. 2012. Sistem Pencernaan Pada Hewan. Fakultas Kedokteran Hewan. Universitas Airlangga, Surabaya. Lestari, T. D. (2014). Ilmu Reproduksi Ternak. Buku Referensi Lintong, Fransiska. 2015. Analisa Hasil Pengukuran Tekanan Darah Aantara Posisi Duduk dan Posisi Berdiri pada Mahasiswa Semester VII (Tujuh) TA. 2014/2015 Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi. Jurnal: eBiomedik (eBm). Vol. 3, No. 1. Marai, I.F.M., Ayyat, M.S., Abd El-Monem, U.M., 2001. Growth performance and reproductive traits at first parity of New Zealand White Female Rabbits as Affected by Heat Stress and Its Alleviation, Under Egyptian Conditions. Trop. Anim. Health Prod. 33, 457–462. Cit Marai, I.F.M., Darawany, A.A.E., Fadiel, A. dan Hafez M.A.M.A. 2007. Physiological Traits as Affected by Heat Stress in Sheep. Small Ruminant Research 71: 1–12 57 Martini. 2000. Fundamentals of Anatomy and Physiology, 4thed. Prentice Hall International, Inc. New Jersey Martini, F. & Nath, J. L. 2015. Fundamentals of Anatomy & Physiology 10th edition. San Fransisco: Pearson. 860 – 865 Mescher, A. 2012. Histologi Dasar Junqueira: Teks dan Atlas, Edisi 12. Jakarta:Buku Kedokteran EGC. Nesheim, M. C., R. E. Austic and L. E. Card. 2013. Poultry Production 12th ed. Lea Febiger, Philadelphia. Nugroho, CP. 2007. Anatomi Hewan. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Nurcahyo, Heru. 2004. Anatomi dan Fisiologi Hewan. Yogyakarta: UNY Pratiwi,dkk. 2007. Biologi untuk SMA kelas XI. Erlangga. Jakarta Rahayu, I., Sudaryani T., Santosa H. 2011. Panduan Lengkap Ayam. Penebar Swadaya. Jakarta. Schmidt, K., and Neilsen. 2012. Animal Phisology 5th edition. Cambridge University Press. Sherwood, L., 2014. Introduction to Human Physiology 9th edition. UnitedState: Cengage Learning. 479 – 480 Siregar, S. 2010. Ransum Ternak Ruminansia. Penebar Swadaya. Jakarta. Sloane , Ethel. 2003 . Anatomi dan Fisiologi untuk Pemula . Buku kedokteran EGC. Smeltzer, S.C. and Bare, B.G. 2001. Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah. Edisi 8 Vol.2. Penerbit EGC, Jakarta. Smith, J.B. 1998. Pemeliharaan Pembiakan dan Penggunaan Hewan Percobaan diDaerah Tropis. Universitas Indonesia, Jakarta Soewolo. 2016. Fisiologi Manusia. Malang: FMIPA UNM Suprijatna, E., Atmomarsono, dan R. Kartasudjana. 2005. Ilmu Dasar Ternak Unggas. Penebar Swadaya. Jakarta. Suprijatna, E., Dulatip Natawihardia. 2005. Pertumbuhan Organ Reproduksi Ayam Ras Petelur Dan Dampaknya Terhadap Performans Produksi Telur Akibat Pemberian Ransum Dengan Taraf Protein Berbeda Saat Periode Pertumbuhan. Fakultas Peternakan UNDIP. Semarang. 58 Suripta, Melvin J., and W.A Reece. 2001. Duke’s Physiology of Domestic Animals. Cornell University Press. London. Usman, Ahmad Nur Ramdani. 2010. Pertumbuhan Ayam Broiler (Melalui Sistem Pencernannya) Yang Diberi Pakan Nabati Dan Komersial Dengan Penambahan Dysapro. Institute Pertanian Bogor. Bogor. Wulangi S. Kartolo. 1993. Prinsip-prinsip fisiologo hewan. Jurusan biolobi. ITB: Bandung Yaman, M. Aman. 2010. Ayam Kampung Unggul. Penebar Swadaya. Jakarta. Yuwanta, Tri. 2004. Dasar Ternak Unggas. Kanisius. Yogyakarta. 59