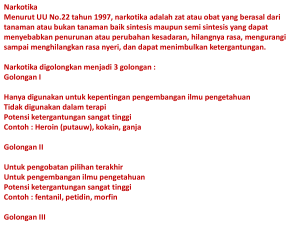

mengurai undang-undang narkotika

advertisement