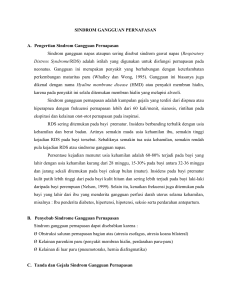

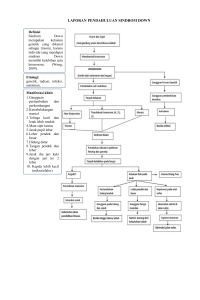

FISIOLOGI GIZI ULANGAN TENGAH SEMESTER Diajukan untuk memenuhi Tugas mata kuliah Fisiologi Gizi Oleh: ULFAH QOMARIYAH NIM. P17331112705 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG JURUSAN GIZI PROGRAM STUDI DIETISIEN 2020 1. Jawaban a. Kerusakan apakah yang terjadi dalam tubuh Katie dan faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut (Sindrom insensitivitas androgen) : Pengertian : Sindrom insensitivitas androgen disebabkan oleh kelainan genetik pada kromosom X. Kelainan ini menyebabkan tubuh tidak mampu merespons hormon testosteron, yaitu hormon yang mengatur karakteristik pada laki-laki, seperti pertumbuhan penis. Normalnya, setiap orang memiliki dua jenis kromosom seks yang diturunkan dari orang tua, yaitu kromosom X dan Y. Bayi perempuan memiliki kromosom XX, sedangkan bayi laki-laki memiliki kromosom XY. Pada sindrom insensitivitas androgen, bayi laki-laki terlahir dengan kromosom XY, tetapi kelainan genetik yang diturunkan dari ibu akan mengganggu respons tubuh anak terhadap hormon testosteron. Kondisi di atas menyebabkan perkembangan organ seksual anak menjadi tidak normal. Imbasnya, organ kelamin anak bisa tumbuh sebagai perpaduan antara organ kelamin laki-laki dan perempuan. Namun, organ dalamnya tetap sebagai organ dalam laki-laki. Menurut Menzoda (2011) Androgen insensitivity syndrome (AIS) adalah kelainan yang disebabkan oleh mutasi gen yang mengkode reseptor androgen ( AR; Xq11 – q12). Prevalensi AIS diperkirakan satu kasus di setiap 20.000 sampai 64.000 laki-laki baru lahir untuk sindrom lengkap (CAIS), dan prevalensi tidak diketahui untuk sindrom parsial (PAIS). Gejalanya berkisar dari pria fenotipik normal dengan gangguan spermatogenesis hingga wanita normal fenotip dengan amenore primer. Berbagai bentuk alat kelamin ambigu telah diamati sejak lahir. Diagnosis dipastikan dengan menentukan mutasi yang tepat pada AR gen. Individu PAIS memerlukan diagnosis yang tepat sedini mungkin sehingga jenis kelamin dapat ditentukan, pengobatan dapat direkomendasikan, dan mereka dapat menerima konseling genetik yang tepat. Setelah lahir, diagnosis banding harus dilakukan dengan menggunakan bentuk diferensiasi seksual abnormal lainnya dari amenore primer (1). Sumber : 1) Mendoza, Nicolás dan Miguel Angel Motos. 2012. Androgen insensitivity syndrome. Gynecol Endocrinol : 0.3109/09513590.2012.705378. Epub https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22812659/ 2013 2012 Jan ;29(1):15.doi: Jul 20. b. Mekanisme mengapa tubuh Katie terlihat feminin jika secara genetik dia laki-laki Selama perkembangan embriologis genitalia internal terdiri dari dua saluran aksesori; saluran mesonefrik (saluran Wolffrik) dan saluran paramesonefrik (saluran Mullerian). Duktus Themesonefrikus adalah pendahulu dari alat kelamin pria dan perkembangannya. Di bawah pengaruh gen SRY yang terletak di kromosom Y, di Minggu ke 7 perkembangan janin, testis memulai diferensiasinya. Tiga hormon kunci yang bertanggung jawab untuk perkembangan genital eksternal dan internal adalah Hormon Anti-Mullerian, testosteron dan dihidro-testosteron disekresikan oleh testis. Hormon anti-mullerian menyebabkan duktus para-mesonefrik menurun sementara testosteron memengaruhi pertumbuhan struktur aksesori pria seperti, penis, vas deferens, epididimis, vesikula seminalis. Sindrom insensitivitas androgen adalah kelainan genetik resesif terkait-X yang disebabkan oleh mutasi pada gen Reseptor Androgen (AR). Akibat mutasi pada gen AR ini, selama perkembangan janin, sel gagal merespon hormon androgen sehingga mencegah maskulinisasi genetalia jantan. Ini juga mencegah perkembangan karakteristik seksual sekunder laki-laki selama pubertas. Androgen Insensitivity Syndrome (AIS) diklasifikasikan menjadi sindrom insensitivitas androgen lengkap (CAIS), sindrom insensitivitas androgen parsial (PAIS) dan sindrom insensitivitas androgen ringan (MAIS) berdasarkan fenotipe. Nama lain yang diberikan untuk berbagai presentasi AIS adalah sindrom Reifenstein, sindrom Rosewater, sindrom Morris, sindrom Gilbert-Dreyfus, sindrom Goldberg-Maxwell, sindrom Lubs, sindrom Aiman. Gambaran klinis pada sindrom insensitivitas androgen lengkap adalah tidak ada atau struktur mullerian rudimenter, yaitu uterus, tuba falopi, serviks, dan vagina pendek dengan ujung buta; dua testis non-displastik dan tidak turun; tidak adanya atau sedikit rambut kemaluan dan rambut ketiak; payudara normal hingga terbelakang. Riwayat keluarga akan mengungkapkan pola pewarisan terkait-X dengan individu laki-laki yang terkena dan menunjukkan perempuan heterozigot (46, XX), meskipun tidak ada riwayat keluarga yang signifikan tidak menghalangi diagnosis CAIS. Sindrom Ketidaksensitifan Androgen paling sering didiagnosis pada masa pubertas ketika pasien datang dengan amenore primer. Hal ini juga dapat didiagnosis sebelum lahir dengan ketidaksamaan antara kariotipe yang dipetakan dari cairan ketuban dan jenis kelamin genetik yang diverifikasi dengan USG. Dalam kasus yang jarang, diagnosis dibuat di kemudian hari ketika pasien datang dengan kemandulan. Meskipun belum ada kriteria diagnostik formal untuk mengidentifikasi AIS, pemetaan kariotipe, peningkatan kadar testosteron serum, kadar FSH serum normal atau tinggi, LH dan estradiol, pencitraan radiologis pelvis dan pengujian genetik molekuler yang menunjukkan mutasi pada gen AR membantu dalam diagnosis dari AIS. Pemetaan kariotipe memegang kepentingan maksimal karena juga membantu membedakan AIS dari kelainan genetik lain seperti sindrom Klienfelters (47, XXY), Turners (45, XO), Disgenesis gonad campuran (45, XO; 46 XY), Chimerisme tetragametik (46, XX; 46, XY) (2). Sumber : 1) Fulare, Sushrut, Satish Deshmukh∗, Jyoti Gupta. Androgen Insensitivity Syndrome: A rare genetic disorder. International Journal of Surgery Case Reports 71 (2020) 371–373. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210261220300444?via%3 Dihub 2. Aldosteron dan antidiuretik hormon berperan penting dalam mengatur volume dan konsentrasi darah. Respon terhadap salah satu hormon ini terbukti bisa terjadi dalam waktu beberapa menit dan respons terhadap hormon lainnya membutuhkan waktu beberapa jam. Penjelasan terkait perbedaan waktu respons untuk kedua hormon tersebut adalah sebagai berikut : ADH adalah hormon peptida yang dibuat di hipotalamus sementara aldosteron adalah hormon steroid yang dibuat di korteks adrenal. Selain itu, ADH adalah peptida yang terdiri dari sembilan asam amino, sedangkan aldosteron adalah steroid yang terbuat dari kolesterol. Oleh karena itu, ini adalah perbedaan struktural dasar antara ADH dan aldosteron. Secara fungsional, fungsi utama ADH adalah meningkatkan permeabilitas air pada saluran pengumpul, sedangkan fungsi utama aldosteron adalah meningkatkan reabsorpsi aktif Na + dalam saluran pengumpul. Selain itu, ADH bekerja melalui peningkatan permeabilitas air dengan membuka pori-pori dalam sel epitel ginjal, sementara aldosteron bekerja melalui peningkatan aktivitas pompa natrium. Juga, perbedaan lain antara ADH dan aldosteron adalah pelepasan setiap hormon. ADH dilepaskan sebagai respons terhadap peningkatan osmolalitas darah atau penurunan volume darah sementara aldosteron dilepaskan sebagai respons terhadap peningkatan serum K, penurunan serum Na, atau perfusi ginjal yang rendah. berdasarkan kecepatan kerjanya ADH yang merupakan hormon peptida memberikan respon lebih cepat dan mengerahkan tindakan sementara sedangkan aldosteron yang merupakan hormon steroid memberikan respon kerja yang lebih lambat namun permanen. Selain itu ADH hanya mempengaruhi retensi air yang berkaitan dengan peningkatan reabsorpsi H2O dan mempengaruhi kerja jaringan pada ginjal, sedangkan aldosteron kerja utamanya berkaitan dg peningkatan reabsorpsi Na+ dan ekskresi K+, melibatkan jaringan pada ginjal, kelenjar liur, keringat, kolon distal yang kemudian menyebabkan retensi natrium dan air, sehingga aldosteron memerlukan mekanisme kerja yang lebih panjang. Adapun faktorp-faktor yang menibgkatkan pelepasan aldosteron termasuk hal berikut: 1) Peningkatan kadar renin 2) Peningkatan kadar natrium plasma 3) Penurunan kadar ACTH Sedangkan faktor-faktor yang meningkatkan pelepasan ADH, antara lain : 1) Peningkatan osmolaritas plasma yabg dideteksi oleh osmoreseptor yang terletak di dalam hipotalamus 2) Penurunan VSE yang dideteksi oleh reseptor volume yang terletak di dalam sistem pembuluh darah pulmoner dan atrium kiri 3) Penurunan tekanan darah yang dideteksi oleh baroreseptor 4) Stres dan nyeri 5) Obat-obatan, termasuk morfin dan barbiturat 6) Pembedahan dan anestetik tertentu 7) Ventilator tekanan positif Adapun faktor-faktor yang menurunkan pelepasan ADH : 1) Penurunan osmolaritas plasma 2) Peningkatan VSE 3) Peningkatan teknanan darah 4) Obat-obatan termasuk fenitoin dan etil alkohol Sumber : 1) Horne, Mima M. 2000. Keseimbangan cairan, elektrolit dan asam basa . Jakarta : EGC. 2) Marks, D. B., Marks, A. D., & Smith, C. M. Biokimia kedokteran dasar : sebuah pendekatan klinis (1 ed.). Jakarta: Buku Kedokteran EGC; 2000 3. Perubahan kadar hormon glukokortikoid, epinefrin, insulin, dan glukagon dalam darah setelah seseorang tidak makan selama 24 jam Dalam keadaan hiperglikemi insulin disekresi glukosa diangkut ke sel, sedangkan dalam keadaan hipoglikemi sekresi hormon glukagon meningkat untuk meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Hormon epinefrin dan glukokortikoid berfungsi menjaga agar tidak terjadi hipoglikemi yang berlebihan. Sejak 8 jam tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh ma akan terjadi hipoglikemi dan organ hati akan menggunakan cadangan glukosa terakhirnya. respons awal untuk melawan kondisi tersebut adalah penurunan sekresi insulin dari pankreas. Lalu, produksi glukagon oleh pankreas akan meningkat. Penurunan sekresi insulin dan peningkatan produksi glukagon akan terdeteksi oleh hati dan direspons dengan peningkatan glikogenolisis serta glukoneogenesis.epinefrin akan dihasilkan semakin banyak oleh kelenjar adrenal dan menimbulkan berbagai efek terhadap sel otot, lemak, dan ginjal untuk menurunkan pengeluaran glukosa dari tubuh. (1) Apabila defisiensi meningkat. (2) Kelenjar glukagon adrenal dan terjadi, maka sistem saraf respons perifer epinefrin yang akan mendeteksi hipoglikemia akan memicu respons otonom yang diperantarai neurotransmiter seperti asetilkolin dan norepinefrin. Asetilkolin merangsang rasa lapar dan diaforesis, sedangkan norepinefrin akan memicu tremor dan palpitasi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai respons penyelamatan pada hipoglikemia yang juga merupakan tanda klinis hipoglikemia yang paling mudah dikenali. (3) Selain itu, hormon glukokortikoid juga dapat membantu dalam meningkatkan pembentukan glukosa melalui peningkatan glukoneogenesis. Keduanya juga dapat menghambat pengambilan glukosa di perifer yang dirangsang oleh insulin serta meningkatkan lipolisis dan proteolisis. Namun, efek metabolik akut hormon pertumbuhan dan glikokortikoid terhadap hipoglikemia masih lebih lemah dibandingkan efek epinefrin dan memerlukan proses hipoglikemia yang lama (3-5 jam) sebelum efek tersebut muncul. (4) Sumber : 1) Cryer PE. Mechanisms of Hypoglycemia-Associated Autonomic Failure and Its Component Syndromes in Diabetes — Diabetes. Diabetes . 2005;54(12):3592– 601. Available from: http://diabetes.diabetesjournals.org/cgi/content/abstract/54/12/3592 2) Cryer PE. Minireview: Glucagon in the pathogenesis of hypoglycemia and hyperglycemia in diabetes. Endocrinology. 2012;153(3):1039–48. 3) Sprague JE, Arbeláez AM. Glucose counterregulatory responses to hypoglycemia. Pediatr Endocrinol Rev . 2011 Sep;9(1):463-73; quiz 474-5. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22783644 4) Gerich J, Cryer P, Rizza R. Hormonal mechanisms in acute glucose counterregulation: The relative roles of glucagon, epinephrine, norepinephrine, growth hormone, and cortisol. Metabolism. 1980 Nov;29(11):1164–75. Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0026049580900268 4. Kasus : Pada pukul 2 dinihari, lampu di rumah Tuan Theo menyala yang menandakan ada yang tidak beres di rumahnya. Tn. Theo yang menderita emfisema tidak bisa berhenti batuk dan nafasnya juga tersengal-sengal. Istrinya kemudian menelepon RS dan meminta agar ambulan segera datang. Di ruang gawat darurat, dari hasil pemeriksaan terhadap jalan nafas, dokter menyimpulkan bahwa paru-paru kiri Tn. Theo telah kolaps. a. Mekanisme pengaruh emfisema terhadap pernapasan Tn. Theo Emfisema adalah sebuah keadaan di mana kantong udara (alveoli) di paruparu mengalami kerusakan. Hal inilah yang pada akhirnya membuat jumlah oksigen dalam darah berkurang. Dalam keadaan normal alveolus bersifat elastis. Namun pada emfisema, dinding alveoli yang mengalami kerusakan akan kehilangan elastisitasnya sehingga udara terperangkap di dalam alveoli dan penderita akan mengalami kesulitan untuk mengeluarkan udara dari paru-paru. Sumber : Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. 2017. Emfisema, Penyakit yang Melemahkan Fungsi Paru-Paru. PDPI Lampung & Bengkulu, 11 Jul 2017. http://klikpdpi.com/index.php?mod=article&sel=7948 b. Peyebab paru-paru Tn. Theo kolaps, dan cara dokter dapat mendeteksi paru-paru yang kolaps tersebut Penyebab paru-paru kolaps : Satuan pertukaran udara di paru disebut dengan alveoli akan mengalami kerusakan progresif seiring waktu pada emfisema. Pasien harus inspirasi dan ekspirasi dengan volume udara lebih besar demi memenuhi kebutuhan metabolik distribusi oksigen (O2), pengeluaran karbon dioksida (CO2) dan menjaga keseimbangan asam-basa. Pelebaran alveoli menyebabkan pembesaran volume paru pada rongga toraks sehingga mengurangi kapasitas dinding dada untuk mengembang pada saat inspirasi dan cenderung kolaps saat ekspirasi sehingga ventilasi menjadi terbatas. Konsekuensi emfisema lainnya adalah efek tidak langsung pada kolapsnya saluran napas yang mengakibatkan terjadi obstruksi karena alveoli kehilangan rekoil elastik. Pada keadaan normal akan ada gaya traksi radial (dihasilkan oleh jaringan penyokong pada parenkim paru) yang menarik saluran napas ke arah luar sehingga mencegah kolapsnya saluran napas. Pada emfisema, karena terjadi kerusakan jaringan penyokong, gaya traksi radial yang dihasilkan jadi berkurang. Ekspirasi paksa ditandai dengan tekanan pleura yang positif dan cukup kuat untuk menyebabkan saluran napas menjadi kolaps. Saluran napas dengan kerusakan jaringan penyokong jadi lebih mudah kolaps dibandingkan saluran napas normal pada ekspirasi paksa sehingga lebih mudah terjadi air trapping dan pengurangan laju aliran udara ekspirasi. Ketidak seim bangan protease dan antiprotease akibat pajanan asap rokok menjadi penyebab emfisema. Penurunan rekoil elastik pada emfisema menye babkan peningkatan volume paru serta penyempitan saluran napas (air trapping). Hiperinflasi pada emfisema merupakan konsekuensi kondisi air trapping yang disebabkan oleh aliran udara ekspirasi sehingga terjadi peningkatan usaha bernapas yang menimbulkan sesak napas. Teori mengenai titik tekanan sama pada saluran napas yang lebih mudah kolaps menjelaskan penutupan saluran napas dini pada emfisema (1). Diagnosis emfisema ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pada anamnesis didapatkan keluhan seperti sesak napas, suara napas mengi, batuk disertai atau tanpa dahak, dan nyeri dada akut. (2) Pemeriksaan fisik dilakukan setelah riwayat kesehatan dikumpulkan dengan menggunakan teknik inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi. Pengkajian diagnostik pada sistem pernapasan bertujuan untuk mengkaji status fungsi anatomi dan spesimen.Pemeriksaan diagnostik untuk mengevaluasi fungsi pernapasan termasuk uji fungsi pulmonal, oksimetri nadi, kapnografi, dan analisis gas darah arteri. Pemeriksaan diagnostik untuk mengevaluasi struktur anatomi termasuk radiologi toraks dan paru-paru, ultrasonografi, CT scan, fluoroskopi, angiografi pulmonal, PET, endoskopi, dan bronkhoskopi. Pemeriksaan diagnostik untuk mengevaluasi spesimen termasuk pemeriksaan sputum, torasentesis, dan pemeriksaan biopsi. (3) Sumber : 1) Jonathan S, Damayanti T, Antariksa B. Patofisiologi Emfisema. J Respirologi Indones [Internet]. 2019;39(1). Available from: http://www.jurnalrespirologi.org 2) KMK RI NOMOR 1022/MENKES/SK/XI/2008 Tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Paru Obstruktif Kronik 3) Asih, Niluh Gede Yasmin. (2003). Keperawatan Medikal Bedah : Klien dengan. Gangguan Sistem Pernapasan. Jakarta : EGC. c. bantuan ventilator untuk kasus tersebut : Karena terjadi kolaps maka memerlukan ventilasi mekanik karena dalam kasus ini kondisi paru-paru kiri pasien telah kolaps. d. Alasan dari kondisi emfisema parah yang dialami oleh Tn. Theo telah merusak alveolinya secara ekstensif dan mengurangi luas permukaan membran pernapasannya. Meskipun pasien menerima terapi O2, namun pasien masih memiliki keinginan yang sangat besar untuk mengambil napas (merasa tidak mendapatkan cukup udara). Meskipun telah diberikan terapi O2 namun alveolinya sudah mengalami kerusakan progresif sehingga pasien harus insipirasi dan ekspirasi dengan volume udara yang lebih besar demi memenuhi kebutuhan metabolic distribusi oksigen, pengeluaran karbon dioksida dan menjaga keseimbangan asam basa. Hal ini terjadi karena pelebaran alveoli menyebabkan pembesaran volume paru pada rongga toraks sehingga mengurangi kapasitas dinding dada untuk mengembang pada saat insipirasi dan cenderung kolaps saat ekspirasi sehingga ventilasi menjadi terbatas meski telah diberikan terapi O2. Sumber : Jonathan S, Damayanti T, Antariksa B. Patofisiologi Emfisema. J Respirologi Indones [Internet]. 2019;39(1). Available from: http://www.jurnalrespirologi.org e. Yang diperlukan pembatasan zat gizi tertentu terkait kasus tersebut Pasien COPD dapat ditingkatkan secara signifikan dengan suplemen oral tinggi lemak, rendah karbohidrat (1). Asupan buah dan sayur terbukti bermanfaat dalam kondisi pernapasan kronis dan akut karena mengandung antioksidan, mineral, vitamin, flavonoid, fitokimia, dan serat (2). Asam lemak tak jenuh ganda Omega-3 (PUFA) telah terbukti memiliki efek anti-inflamasi dan mungkin bermanfaat dalam kondisi peradangan kronis seperti COPD dan juga pada pasien malnutrisi (3,4). Vitamin D: Kadar vitamin D serum ditemukan rendah pada pasien PPOK (5), dan defisiensi vitamin D terkait dengan perkembangan awal PPOK. Berbagai penelitian telah menunjukkan hubungan positif dari suplementasi vitamin D pada pasien PPOK. Hal ini mungkin disebabkan oleh efek modulasi imun vitamin D, dan juga membantu mengurangi miopati / kelemahan otot (6). Suplementasi vitamin C dan E juga memainkan peran yang menjanjikan dalam mengurangi gejala PPOK (7). Sering makan kecil yang padat kandungan nutrisi dengan kalori yang cukup yang memenuhi pengeluaran energi basal dan menyebabkan penambahan berat badan, makanan yang memerlukan sedikit persiapan (misalnya suplemen nutrisi cair, microwave), istirahat sebelum makan, dan minum multivitamin dosis harian adalah direkomendasikan. Sumber : 1) Cai B, Zhu Y, Ma Yi, Xu Z, Zao Yi, Wang J, Comer GM, et al. Effect of supplementing a high-fat, low-carbohydrate enteral formula in COPD patients. Nutrition. 2003;19:229–32. 2) Shaheen SO, Jameson KA, Syddall HE, Aihie Sayer A, Dennison EM, Cooper C, Robinson SM, Hertfordshire Cohort Study Group. Eur Respir J. 2010 Aug; 36(2):277-84. 3) Rawal G, Yadav S, Shokeen P, Nagayach S. Medical nutrition therapy for the critically ill. Int J Health Sci Res. 2015;5:384–93. 4) Thies F, Miles EA, Nebe-von-Caron G, Powell JR, Hurst TL, Newsholme EA, et al. Influence of dietary supplementation with long-chain n-3 or n-6 polyunsaturated fatty acids on blood inflammatory cell populations and functions and on plasma soluble adhesion molecules in healthy adults. Lipids. 2001;36:1183–93. 5) Persson LJ, Aanerud M, Hiemstra PS, Hardie JA, Bakke PS, Eagan TM. Chronic obstructive pulmonary disease is associated with low levels of vitamin D. PLoS One. 2012;7:e38934. 6) Rawal G, Yadav S, Shokeen P. Health and the vitamin D. Int J Health Sci Res. 2015;5:416-23. 7) Berthon BS, Wood LG. Nutrition and Respiratory Health—Feature review. Nutrients. 2015;7:1618–43. 5. Maraknya penggunaan obat-obatan penekan nafsu makan “appetite suppressant” menuai kontroversi: “apakah memberikan keuntungan atau justru membahayakan”. Jika ditinjau dari farmakologi, terdapat 2 jenis pengobatan secara farmakologi yaitu dengan obat sintetik (kimia) atau obat tradisional (herbal) (1) a. Keuntungan dan kerugian penggunaan obat-obatan tersebut. Keuntungan Obat – obat penurun nafsu makan adalah dapat mengatasi kelebihan berat badan maupun obesitas (2). Pada umumnya penggunaan obat tradisional dinilai lebih aman daripada penggunaan obat modern. Hal ini disebabkan karena obat tradisional memiliki efek samping yang relatif lebih sedikit daripada obat modern. Akan tetapi tetap diperlukan ketepatan penggunaan obat tradisional untuk meminimalisir efek sampingnya, yakni : kebenaran obat, ketepatan dosis, ketepatan waktu penggunaan, ketepatan cara penggunaan, tidak disalah gunakan, dan ketepatan pemilihan obat untuk penyakit tertentu (3) Sedangkan kerugian penggunaan obat- penurun berat badan antara lain : Golongan obat yang biasa digunakan yaitu golongan gastrointestinal lipase inhibitor contohnya adalah Orlistat. Orlistat diakui dapat digunakan jangka panjang membantu menghambat penyerapan lemak yang dikonsumsi (4). Sayangnya, setiap obat tentunya memiliki efek samping. Efek samping Orlistat yang mungkin terjadi antara lain nyeri abdomen, steatorea, flatulensi, mencret, nyeri rektal, gangguan gigi dan ginggiva, infeksi saluran napas atas, gangguan saluran napas bawah, nyeri kepala, mens ireguler, cemas, lelah, infeksi saluran kemih, pembentukan batu empedu, hipersensitivitas dan bahkan anafilaksis. Rata-rata, 120 mg orlistat yang dikonsumsi tiga kali per hari akan menurunkan penyerapan lemak hingga 30%. Orlistat telah ditemukan lebih efektif dalam menghambat pencernaan lemak dalam makanan padat, dibandingkan dengan cairan (5). b. Jelaskan mekanisme dan cara kerja obat-obatan appetite suppressant dalam hubungannya dengan pusat lapar dan kenyang di otak. 1) Topiramate Obat ini merupakan obat carbonic anhidrase inhibitor lemah yang biasa digunakan sebagai terapi kejang pada pasien epilepsi. Obat ini dikatakan juga mempunyai efek memodulasi efek reseptor gamma aminobuthiric acid (GABA) sehingga dapat menurunkan kerja pusat lapar. Beberapa studi yang pernah dilakukan temyata mendapatkan penurunan berat badan hingga 6,4% dalam waktu 12 minggu apabila diberikan dalam dosis 96 mg (6). 2) Golongan Agonis Adrenergic Beberapa obat yang masuk dalam golongan ini adalah symphatomimetics drugs seperti benzethamine, diethylpropion dan phenthennin yang kesemuanya bersifat seperti norephinefrine. Beberapa obat pada golongan ini bekerja dengan mekanisme yang berbeda termasuk menghambat reuptake norephinefrine dari granul sinapnya sehingga mempunyai efek memperlama timbulnya rasa lapar atau pada saat makan menimbulkan rasa kenyang yang cepat (2). 3) Sibutramine Obat ini merupakan golongan serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor yang dapat bekerja secara sentral dan perifer. Obat ini bekerja menekan pusat lapar dan meningkatkan rasa kenyang.( Sibutramin dan metabolitnya M1 dan M2 tidak menstimulasi reseptor serotonergik (5-HT1 atau 5-HT2), noradrenergik ( α1, α2, β1, β2, dan β3) atau reseptor dopamin secara langsung.Diperkirakan efek penurunan berat badan karena Sibutramin disebabkan baik karena penurunan nafsu makan dan memertahankan atau meningkatkan efak termogenik melalui kombinasi efek pada 5-HT dan NE reuptake (2). Sumber : 1) Liu Y, Sun M, Yao H, Liu Y, Gao R. Herbal Medicine for the Treatment of Obesity: An Overview of Scientific Evidence from 2007 to 2017. Evidencebased Complement Altern Med. 2017;2017:1– 17. 2) Departemen Farmakologi FK Ukrida. Adakah Antiobesitas yang Aman? J Kedokt Meditek. 2014;20(6):12–8. 3) Shofiah Sumayyah, Nada Salsabila. 2017. Obat Tradisional : Antara Khasiat dan Efek Sampingnya. Majalah Farmasetika, Vol.2 No.5, 2017. 4) Sumithran P, Proietto J. Benefit-risk assessment of orlistat in the treatment of obesity. Drug Saf. 2014;37(8):597-608. 23. 5) Shettar V, Patel S, Kidambi S. Epidemiology of Obesity and Pharmacologic Treatment Options. Nutr Clin Pr. 2017;32(4):441-62. 6) Zufry H. Terapifarmakologis Pada Obesitas. J Kedokt Syiah Kuala. 2010;10(3):157–68.