bab 2 tinjauan pustaka

advertisement

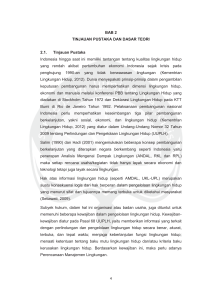

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2. 1. Teori 2. 1. 1. Norma Sosial (Social Norm) Norma sosial merupakan peraturan tidak tertulis tentang bagaimana untuk berperilaku, peraturan yang digunakan oleh suatu kelompok sosial atau budaya tentang nilai, keyakinan, sikap, dan perilaku yang dapat atau tidak dapat diterima (McLeod, 2008). Peraturan tersebut mungkin saja tertulis atau dinyatakan secara terbuka (explicit), atau tidak tertulis juga tidak dinyatakan secara terbuka (implicit). Kegagalan dalam mengikuti peraturan tersebut akan berakibat pada sejumlah hukuman yang mungkin diterima, salah satunya dikucilkan dari kelompok (Deutch & Gerard, 1955; Perkins & Berkowitz, 1986). Dalam ilmu sosial, norma sosial didefinisikan sebagai sebuah sikap yang disetujui dan ditegakkan bersama, sikap tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu (Elster, 1990; Sunstein, 1977). Norma sosial serupa dengan hukum, hanya saja kurang formal. Standar yang di harapkan tidak tercatat secara objektif, dan penegakkannya juga tidak formal, biasanya melalui hukuman sosial dari kelompok dan komunitas internal. Norma sosial juga serupa dengan pasar (markets), hanya saja yang menjadi insentif bukan material tapi sosial, yang lebih dipertaruhkan adalah penerimaan dan persetujuan dari teman atau anggota kelompok. Karena itu norma menjadi pembatas agar tetap berperilaku ke arah tertentu dan mencegah berperilaku ke arah lain. Selain itu, karena manusia merupakan makhluk sosial, sehingga menjadi peka terhadap perilaku orang lain di sekitar, juga cenderung untuk mengabaikan kesejahteraan material bahkan fisik demi mencapai penerimaan atau persetujuan sosial (Miller & Prentice, 1994). Sudut pandang psikologi memberikan penjelasan yang lebih luas dan lebih abstrak tentang norma sosial, norma sosial merupakan representasi dari sebuah kelompok tentang bagaimana perilaku dari sebuah kelompok atau bagaimana seharusnya perilaku kelompok tersebut (Miller & Prentice, 1996). Representasi tersebut biasanya disetujui secara bersama, sikap dan perilaku yang ditentukan 11 12 biasanya juga ditegakkan secara bersama. Selain itu, norma tidak hanya menentukan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan, namun juga menentukan apa yang sebenarnya dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan. Norma sosial merepresentasikan sebuah kelompok karena berperan sebagai karakteristik yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh sebuah kelompok. Dengan demikian, untuk membentuk norma, harus ada kelompok yang menggambarkan karakteristik norma tersebut. Kekuatan norma sosial dalam membentuk perilaku terdapat dalam dinamika psikologi sosial yang muncul dalam sebuah kelompok, seperti kecenderungan anggota kelompok untuk melihat satu sama lain untuk mendapat panduan, penegasan, dan persetujuan, dan juga tekanan untuk mencapai keseragaman yang dihasilkan oleh kelompok (Turner, 1991). Kelompok yang dimaksud dapat berupa klub, organisasi, komunitas, lingkungan sosial, atau jaringan, dapat berupa kelompok formal atau informal, face-to-face atau virtual. Yang terpenting adalah anggota kelompok mempertimbangkan dirinya sebagai peers, setara, serupa dalam kepentingan tertentu, dan menganggap pendapat dan perilaku dari anggota kelompok lain relevan dengan dirinya. Teori norma sosial berpendapat bahwa perilaku individu sering kali dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana anggota lain dalam suatu kelompok berpikir dan bertindak (Berkowitz, 2004). Pendekatan norma sosial awalnya dikembangkan oleh Perkins & Berkowitz (1986) dalam analisis terhadap pola penggunaan alkohol pada pelajar. Dalam studi nya mereka menjelaskan bahwa kebanyakan pelajar menganggap teman-teman mereka memberikan dukungan terhadap perilaku minum alkohol, dan mereka menemukan bahwa anggapan tersebut dapat memprediksi seberapa banyak seseorang minum alkohol. Mereka merekomendasikan bahwa usaha pencegahan yang berfokus pada informasi yang akurat mengenai sikap dan perilaku peer terhadap alkohol dapat menjadi pengganti yang efektif dari strategi pencegahan tradisional yang berfokus pada informasi penyalahgunaan, konsekuensi negatif, dan biasanya berfokus pada penyembuhan terhadap pengguna yang bermasalah (Perkins & Berkowitz, 1986). Jika program pencegahan penyalahgunaan narkoba atau alkohol hanya menekankan pada masalah perilaku tanpa menyertakan norma kesehatan yang 13 sebenarnya, maka hal itu dapat menumbuhkan keyakinan yang keliru bagi banyak orang bahwa perilaku penyalahgunaan narkoba atau alkohol lebih buruk dari yang sebenarnya terjadi, sehingga secara tidak sengaja dapat berkontribusi dalam mempengaruhi permasalahan yang ingin dipecahkan. Sebaliknya, program pencegahan yang didasarkan pada teori norma sosial berfokus pada peningkatan sikap dan perilaku sehat dari mayoritas orang, serta menggunakan informasi tersebut untuk membimbing program pencegahan terhadap orang yang menyalahgunakan. Teori yang mendasari pendekatan norma sosial diuraikan oleh Berkowitz (1997, 2004) dan Perkins (1997, 2003). Pada banyak kasus, strategi pencegahan yang menggunakan pendekatan norma sosial telah banyak berhasil saat dikombinasikan dengan strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan atau alkohol seperti perubahan kebijakan dan strategi lingkungan lainnya. Teori norma sosial dapat menjadi model untuk memahami perilaku manusia terkait dengan masalah pencegahan atau promosi kesehatan. Norma sosial menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana anggota kelompok lainnya berpikir dan bertindak. Sebagai contoh, seseorang mungkin menganggap sepele larangan menggunakan alkohol, narkoba, atau rokok karena sikap orang-orang di sekitarnya yang menghargai pengguna alkohol, narkoba, atau rokok. Asumsi tersebut telah dibuktikan oleh banyak penelitian tentang perilaku minum alhokol dan merokok pada remaja dan dewasa muda, dan dengan intervensi untuk mempromosikan safe drinking (minum alkohol secara aman) dan penghentian penggunaan tembakau di sekolah dan universitas (Berkowitz & Perkins, 1986). Adapun intervensi lain yang menggunakan pendekatan norma sosial adalah untuk mencegah kekerasan seksual, peningkatan akademis, mengurangi perilaku prasangka. Intervensi norma sosial difokuskan pada pengaruh peer, karena memiliki dampak lebih besar terhadap perilaku individu dibandingkan dengan faktor biologis, kepribadian, keluarga, agama, kebudayaan, dan pengaruh lainnya. Pengaruh peer tersebut lebih berdasarkan pada apa yang seseorang pikirkan tentang perilaku orang disekitarnya (percieved/descriptive norm), daripada apa yang sebenarnya diyakini oleh orang tersebut (actual/injunctive norm) (Perkins, 2002). 14 Ketika mempertimbangkan pengaruh norma terhadap perilaku, penting untuk membedakan antara norma sosial yang tertanam, diyakini, atau dipercaya oleh seseorang (injunctive) dan norma sosial yang tergambarkan atau yang telah dilakukan oleh banyak orang (descriptive). Keduanya menjelaskan motivasi manusia dalam berperilaku (Deutsch & Gerard, 1955). Norma descriptive menggambarkan apa yang umum, apa yang dilakukan kebanyakan orang terhadap suatu hal, dan didukung oleh bukti-bukti seperti tindakan-tindakan orang lain yang paling umum dan sesuai untuk suatu situasi: “Jika kebanyakan orang melakukan hal tersebut, maka hal tersebut adalah bijaksana untuk dilakukan juga”. Menurut Cialdini (1988), praduga seperti itu memberikan informasi dan pengambilan keputusan secara cepat untuk seseorang menentukan bagaimana berperilaku pada situasi tertentu. Hanya dengan memperhatikan apa yang kebanyakan orang lakukan, biasanya seseorang dapat menentukan dengan baik dan efisien. Para peneliti berulang kali menemukan bahwa persepsi tentang apa yang kebanyakan orang lakukan dapat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku serupa, bahkan pada perilaku yang tidak berkaitan dengan moral, seperti memilih sebuah produk konsumsi (Venkatesan, 1966), atau perilaku melihat ke arah langit (Milgram, Bickman, & Berkowitz, 1969). Norma sosial injunctive mengacu pada peraturan atau keyakinan tentang perilaku apa yang secara moral diterima dan ditolak. Berbeda dengan norma descriptive yang berdasarkan pada perilaku yang sudah muncul dan telah dilakukan, norma injunctive berdasarkan pada apa yang seharusnya dilakukan. Artinya norma injunctive lebih berperan melalui peraturan dan sanksi sosial pada umumnya daripada melalui perilaku umum yang muncul. Maksud dari kedua norma diatas cukup serupa antara keduanya karena perilaku yang dapat diterima adalah perilaku yang biasanya dilakukan oleh banyak orang. Namun, dua norma terbut berbeda secara konseptual dan motivasi, sehingga penting untuk memahami secara tepat agar dapat membedakan keduanya, khususnya dalam situasi yang memunculkan kedua norma diatas secara bersamaan (Cialdini, Reno, Kallgren, 1991). Penelitian menunjukkan bahwa mengaktifkan norma sosial tentang littering dapat secara substansial mengurangi atau meningkatkan keputusan 15 seseorang untuk littering. Situasi seperti itu mengaktifkan keyakinan norma seseorang, kemudian menghasilkan perasaan malu (shame) karena melanggar norma sosial, dan perasaan bersalah (guilt) karena melanggar norma pribadi. (Cialdini, 2003; Cialdini et al., 2005). 2. 1. 2. Perilaku Membuang Sampah Sembarangan (Littering Behavior) Menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah, pada BAB I tentang ketentuan umum, pasal 1, (11) sampah adalah sisa kegiatan seharihari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. (12) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. (14) Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. (16) Sumber sampah adalah setiap orang, badan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan timbulan sampah. (17) Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. Membuang sampah sembarangan berarti memasukan, menyimpan, menumpuk, dan/atau membuang sampah di jalan, jalur hijau, taman, tempat umum, sungai/kali/kanal, waduk, saluran air, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan tempat lainnya yang sejenis atau di luar tempat/lokasi yang telah ditetapkan (Perda DKI Jakarta nomor 3 tentang Pengelolaan Sampah, 2013). Membuang sampah sembarangan (littering behavior) adalah perilaku yang meletakkan benda berupa kertas, plastik, atau benda lain yang sudah tidak diinginkan atau diperlukan ke tempat yang tidak pantas, atau tidak pada tempatnya (tempat sampah). Littering merupakan masalah sosial dan lingkungan, hal tersebut dianggap tidak dapat diterima oleh kebanyakan orang karena dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Dalam tulisan ini pengertian littering akan didefinisikan sebagai ‘sebuah benda yang dengan sengaja dilempar atau ditinggalkan seseorang karena benda tersebut dianggap sudah tidak berfungsi, dibuang ke tempat yang tidak seharusnya, atau benda tersebut hinggap di suatu tempat yang tidak seharusnya karena tindakan manusia secara langsung atau tidak langsung’ (Terpstra, Hotchkis, Scheffer, 1979). KAB (Keep America Beautiful) dalam penelitian tentang Littering Behavior in America 16 tahun 2009, menunjukkan jawaban mengapa orang membuang sampah sembarangan: a. Keputusan Pribadi: perilaku individu, yang mana secara sadar atau tidak sadar membuang sampah sembarangan, yang berarti memilih untuk membuang sampah sembarangan. b. Sampah melahirkan sampah: individu akan cenderung membuang sampah pada tempat yang sudah kotor, dan ketika sampah dibuang ditempat itu, maka akan menarik sampah lainnya. c. “Itu bukan tanggung jawab ku”: sebagian orang tidak memiliki rasa kepemilikan atas tempat parkir, trotoar, pantai, dan tempat publik lainnya. Mereka percaya akan ada orang lain yang membersihkan sampahnya, yang mana itu dianggap bukan tanggung jawab mereka. Karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, dan pekerjaan dikatakan berhubungan dengan perilaku littering. Survei yang dilakukan oleh organisasi Keep America Beautiful (KAB) mengungkapkan orang-orang muda paling banyak melakukan litter, menurut KAB (2009), dewasa dengan usia 21-35 melakukan perilaku littering tiga kali lebih banyak dibandingkan dengan usia 50 ke atas, dan hampir dua kali lebih banyak daripada usia 35 hingga 49. Finnie (1973) melaporkan bahwa usia 18 atau kurang dari 18 memiliki rataan perilaku membuang sampah sembarangan lebih besar daripada yang berusia 18 tahun atau lebih. Namun pada penelitian lain McCool dan Merriam (1970), menemukan bahwa variabel usia tidak berhubungan dengan perilaku menaati regulasi mengenai littering, seperti yang ditunjukkan oleh pengguna kano, yang kebanyakan tidak mengindahkan peraturan untuk membawa sampah yang tidak dapat dibakar (non-burnable trash) keluar dari area camping. Kemudian variabel jenis kelamin menunjukkan hubungan yang tidak konsisten terhadap littering. KAB (1968) melaporkan bahwa laki-laki lebih banyak melakukan littering daripada perempuan, sedangkan Finnie (1973) menemukan bahwa tidak ada hubungan jenis kelamin terhadap littering. Dalam studi yang sama Finnie juga melakukan observasi terhadap pekerja, dilaporkan bahwa pekerja kerah biru (konstruksi, mekanik, pemadam) melakukan littering 17 sama banyaknya dengan pekerja kerah putih (pekerja kantor, manajerial, administratif), namun dalam studi McCool dan Merriam (1970) melihat operator, craftsmen, dan salesman melakukan litter lebih sering daripada manajer, profesional, dan pelajar. Mereka juga mengungkapkan bahwa tidak ada hubungan antara littering behavior dan tingkat pendidikan. Perilaku membuang sampah sembarangan (littering behavior) juga berkaitan dengan faktor kognitif, penelitian yang dikembangkan Harris (1970) yang mengangkat variabel kognitif terhadap littering behavior berfokus pada aspek kesadaran, kepedulian, dan kemauan untuk bertindak melawan littering behavior. Ia melakukan wawancara terhadap 3000 subjek penelitian, memberikan pertanyaan mengenai dua atau tiga hal yang saat ini menjadi masalah paling mendesak di tempat mereka tinggal. Polusi menjadi masalah yang paling sering disebutkan, kemudian kejahatan, dan narkoba. Lalu survei berikutnya menunjukkan bahwa 9 persen dari partisipan menunjuk pembersihan sampah di jalanan sebagai masalah paling penting, dan 68 persen menyatakan bahwa polusi visual (sampah, pemukiman kumuh, tunawisma) menjadi masalah paling serius, diikuti dengan 16 persen dari itu menyatakan polusi visual harus diatasi lebih dulu. Pada area tercemar polusi, publik tidak hanya menginginkan pemerintah turun tangan namun mereka juga menyatakan ingin terlibat dalam menciptakan solusinya (Harris, 1970). Gallup (1972) juga menemukan hasil serupa mengenai sikap terhadap polusi. Ia membuktikan bahwa variabel pendidikan berkorelasi positif dengan kepedulian terhadap lingkungan. Kepedulian ini juga ditemukan lebih tinggi pada daerah kota besar dibandingkan dengan kota kecil dan daerah pedesaan. Kebanyakan orang yang diwawancara oleh Gallup tidak diberikan informasi tentang kerusakan yang diakibatkan oleh polusi, dan hanya 1 dari 3 orang yang sadar bahwa mereka juga melakukan polusi. Temuan lain mengindikasikan 3 dari 4 orang dewasa menyatakan mau untuk membayar pajak tambahan guna meningkatkan kualitas lingkungan. Tidak sedikit juga orang yang lebih memilih hidup yang lebih sederhana sebagai alternatif daripada membayar untuk membersihkan polusi. Partisipan yang lebih peduli terhadap kualitas lingkungan memiliki kemauan yang lebih besar untuk 18 membayar biaya kebersihan dibandingkan mereka yang kurang peduli terhadap kualitas lingkungan. Ketika dianalisis lebih lanjut, temuan itu menunjukkan bahwa diantara lulusan sarjana 52 persen menyatakan mereka mau membayar 50 hingga 100 dollar atau lebih. Di antara partisipan yang lulus SMA, hanya 28 persen yang mau membayar sebanyak itu, dan di antara lulusan sekolah dasar, satu dari sepuluh orang yang mau membayar sebanyak itu. Partisipan orang tua, perempuan, orang-orang dengan pendapatan lebih rendah, dan orang yang tinggal di kota kecil lebih memilih gaya hidup yang lebih sederhana. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kebanyakan orang sangat peduli terhadap polusi, hampir setengah dari jumlah partisipan bersedia mengubah gaya hidup mereka demi meningkatkan kualitas lingkungan, lebih banyak orang yang bersedia membayar untuk masalah kebersihan lingkungan (Gallup, 1972). 2. 1. 3. Peraturan Daerah DKI Jakarta Tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 3 tahun 2013 menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sehat dan bersih dari sampah yang kecenderungan bertambah volume dan jenis serta karakteristik yang semakin beragam, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mencemari lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat/pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Pada Bab II pasal 3 tentang tujuan pengelolaan sampah tertulis bahwa tujuan pengelolaan sampah adalah untuk: a. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan c. Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis d. Mewujudkan pelayanan prima 19 Kemudian pada Bab IV tentang hak dan kewajiban tertulis dalam pasal 10 bahwa masyarakat berhak untuk: (a) mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat; (b) mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus; (c) berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan pengelolaan sampah; (d) memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; (e) mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pengolahan sampah di TPA; (f) memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Pada pasal 11 ayat 1, menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban untuk memelihara kebersihan di lingkungannya, mengurangi dan menangani sampah, membuang sampah pada tempatnya menurut jenis pewadahannya dan sesuai jadwal yang ditentukan, dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan. Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan cara berwawasan lingkungan, mematuhi dan menerapkan ketentuan, kaidah, baku mutu, standar serta prosedur pengelolaan sampah. Perda tentang pengelolaan sampah juga mengatur mengenai pengurangan sampah, pada Bab V tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah, pasal 19 menjelaskan tentang pengurangan sampah yang dimaksud adalah dilakukan dengan kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Dilanjutkan dengan pasal 20 yang mengatur bahwa setiap orang wajib melaksanakan pengurangan sampah dengan cara menggunakan sedikit mungkin kemasan dan/atau produk yang menimbulkan sampah, menggunakan kemasan dan/atau produk yang dapat dimanfaatkan kembali dan/atau mudah terurai secara alami, menggunakan kemasan dan/atau produk yang ramah lingkungan, dan memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan. Bab XXI pasal 126 memuat tentang larangan kepada setiap orang untuk: a. Membuang sampah ke TPST dan TPA di luar jam 06.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB; 20 b. Membuang sampah ke sungai/kali/kanal, waduk, situ dan saluran air limbah; c. Membuang sampah di jalan, taman dan tempat umum; d. Membuang sampah ke TPST atau TPA tanpa izin; e. Membakar sampah yang mencemari lingkungan; f. Memasukkan dan/atau membuang sampah ke daerah; g. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, kali, kanal, saluran air, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat lainnya yang sejenis; h. Membuang sampah dari kendaraan; i. Membuang sampah ke TPS menggunakan kendaraan bermotor; j. Mengeruk atau mengais sampah di TPS kecuali oleh Petugas Kebersihan untuk kepentingan dinas; k. Membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan; l. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; m. Mengangkut sampah dengan alat pengangkutan bukan peruntukan angkut sampah; dan/atau n. Menggunakan badan jalan sebagai TPS. Pada pasal 130 yang menyatakan mengenai sanksi, ayat 1 tertulis bahwa Gubernur dapat memberikan sanksi administratif berupa uang paksa kepada: a. Setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); b. Setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 21 c. Setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan d. Setiap orang dengan sengaja atau terbukti mengeruk atau mengais sampah di TPS yang berakibat sampah menjadi berserakan, membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Ayat 2 menyatakan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, secara operasional ditetapkan oleh pengawas kebersihan dan dapat di dampingi aparat penegak hukum. Kemudian ayat 3 menjelaskan uang paksa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun ketentuan pidana yang dibahas pada Bab XXIV tentang ketentuan pidana, pasal 135 mengatur pada ayat 1 bahwa setiap orang yang lalai atau dengan sengaja membakar sampah yang mencemari lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf e dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2 menyatakan setiap orang yang lalai atau dengan sengaja memasukan dan/atau membuang sampah ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf (f) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, setiap orang yang lalai atau dengan sengaja mengangkut sampah tidak menggunakan pengangkutan sampah khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 126 huruf (m) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ayat 4, setiap orang, pelaku usaha, badan usaha dan/atau badan hukum yang lalai atau dengan sengaja menggunakan badan jalan sebagai TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf (n) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. 1. 4. Field Theory Teori ini menjelaskan bahwa seseorang dan kondisi sekelilingnya sangat bergantung satu sama lain. Menurut Lewin (1946), untuk memahami atau memprediksi perilaku, individu dan lingkungannya harus dipertimbangkan sebagai kesatuan atau faktor yang saling bergantung. Istilah ‘Field’ mengacu 22 kepada, segala aspek dari individu dalam hubungannya dengan kondisi sekelilingnya yang tampak mempengaruhi perilaku tertentu dan peningkatan kesadarannya pada waktu tertentu. Ia menekankan pentingnya karakteristik atmosfir (iklim emosional) dan tingkat kebebasan yang terdapat pada situasi tertentu (Lewin, 1946). Lewin (1943;1952) menjelaskan bahwa setiap individu hidup dalam hubungan yang tanpa akhir dengan lingkungan sekitarnya. Ia mengusulkan suatu formula yang sangat terkenal, yaitu, B=f (P, E), berarti perilaku individu (B) adalah fungsi dari kepribadian (P) dan representasi mental dari lingkungan (E). Penekanan teori Lewin pada faktor lingkungan menghadirkan alat yang konseptual untuk mempertimbangkan secara sistematis dari faktor lingkungan, termasuk aspek ruang fisik dari lingkungan. Field theory menurut Lewin adalah metode untuk menganalisa hubungan kausal dan mengembangkan konstruk yang ilmiah, bertujuan untuk menjelaskan perilaku dalam hubungannya dengan situasi tempat perilaku tersebut muncul. Karakteristik situasi pada waktu tertentu juga dijelaskan sebagai properti dari psychological field, sehingga menjadi krusial untuk dipertimbangkan untuk memahami fenomena psikologis (Lewin, 1951). Kemudian Lewin melanjutkan dengan pertimbangan yang disebut psychological ecology yang diformulasikan untuk mendukung penelitian psikologi lingkungan dalam pendekatan yang kontekstual. Ia menjelaskan bahwa semua jenis kelompok hidup pada seting dengan batasan-batasan tertentu terhadap apa yang mungkin dan tidak mungkin terjadi. Faktor non-psikologis seperti iklim, komunikasi, dan hukum negara atau organisasi merupakan bagian dari batasan tersebut. Analisis pertama yang harus diselesaikan dari sudut pandang psychological ecology adalah harus mempelajari data non-psikologis untuk mencari tahu apakah faktor tersebut menjadi kondisi pembatas bagi kehidupan individu atau kelompok. Hanya setelah data tersebut diketahui barulah sebuah studi dapat dimulai untuk meneliti faktor yang terlihat signifikan dalam menentukan perilaku atau tindakan dari kelompok atau individu (Stokols dan Altman, 1987). 23 Dalam penafsiran yang lebih lanjut dari field theory, Bandura (1978) memperkenalkan model Doctrine of Reciprocal Determinism (DRD). Ia menjelaskan bahwa individu, lingkungan, dan perilaku tidak hanya saling terikat, namun hubungan ketiganya adalah bi-directional. Kihlstrom (2014) menggambarkan hubungan tersebut dalam bentuk yang lebih rinci. Pertama, proses, keadaan, dan disposisi psikologis dari individu (sifat, sikap, nilai, keyakinan, mood, dorongan, kebutuhan, dll.) dapat mempengaruhi perilaku individu tersebut. Di sisi lain, perilaku itu juga mempengaruhi keadaan mental individu tersebut, sebagai contoh, setelah seseorang berperilaku dengan cara tertentu terhadap lingkungan, ia akan mengalami suatu perasaan emosi tertentu. Kedua, seting fisik dan sosial yang objektif dapat mempengaruhi perilaku (misalnya situasi sosial tertentu mungkin saja memicu perilaku agresi atau altruisme). Di sisi lain, dapat terlihat dengan jelas bahwa perilaku dapat mempengaruhi atau mengubah lingkungan. Ketiga, seseorang dapat mempengaruhi lingkungan sebagaimana lingkungan dapat mempengaruhi seseorang. 2. 1. 5. Teori Jendela Pecah (Broken Window Theory) Pada tahun 1982, James Q. Wilson dan George Kelling menulis sebuah tulisan di artikel Atlantic Monthly, New York mengenai Broken Window Theory (BWT) yang menyatakan bahwa mengatasi masalah-masalah penyimpangan kecil dapat mencegah munculnya penyimpangan yang lebih besar. Dalam teorinya mereka menjelaskan bahwa jika di suatu gedung terdapat sebuah jendela pecah dan tidak segera diperbaiki, orang-orang yang melihat kaca jendela tersebut pecah akan berasumsi bahwa tidak ada yang peduli terhadap gedung tersebut maka akan ada lebih banyak jendela yang kemudian pecah, lalu tidak lama lagi gedung tersebut tidak akan memiliki jendela (Wilson & Kelling, 1982). Setelah 20 tahun kemudian gagasan tersebut diadopsi sebagai dasar penegakan hukum oleh kotakota besar di Amerika Serikat seperti New York, Chicago, dan Los Angeles. Hal itu dilakukan kebanyakan dengan cara melakukan penegakan hukum yang lebih agresif terhadap penyimpangan atau pidana yang ringan (Harcourt & Ludwig, 2006). 24 Teori tersebut didasarkan pada asumsinya yang menyatakan bahwa fenomena yang tidak berbahaya seperti mengotori jalanan, mencoret-coret atau menyemprotkan cat ke dinding (graffiti), atau melihat bangkai kendaraan yang ditinggalkan, dapat membawa fenomena yang lebih berbahaya lainnya seperti peningkatan kekerasan, pencurian, dan kejahatan properti lainnya. Faktor lingkungan seperti banyaknya puntung rokok di jalan, trotoar yang terdapat banyak kantong sampah, graffiti di tembok, atau pagar rumah yang rusak dan tidak diperbaiki dapat menjadi sinyal bahwa lingkungan tersebut tidak terurus. BWT berpendapat bahwa lingkungan yang tidak terurus dapat merangsang perilaku anti sosial dan perilaku yang tidak diinginkan di lingkungan tersebut, dan dengan mengendalikan penyimpangan yang relatif ringan tersebut dapat mengurangi penyimpangan kecil hingga masalah kriminal yang lebih serius (Wilson & Kelling, 1982). Beberapa penelitian dilakukan untuk menguji teori tersebut, salah satunya yang paling terkenal adalah penelitian yang dilakukan oleh profesor psikologi Unviersitas Stanford, Philip Zimbardo. Dalam eksperimennya, ia meletakkan sebuah mobil tanpa lisensi plat kendaraan disertai sarung mobil, dan diparkirkan di jalan Bronx kota New York, dan sebagai pembanding, ia juga meletakkan sebuah mobil dengan kondisi sama di jalan Palo Alto, California. Di daerah pertama Bronx, New York, diketahui sebagai kota dengan masalah pengangguran dan sampah yang besar, sedangkan di daerah Palo Alto, California, kepemilikan atas properti pribadi sangat diperhatikan. Hasilnya mobil yang diletakkan di Bronx dijarah hanya dalam waktu 10 menit setelah mobil tersebut diparkirkan. Lalu dalam 24 jam berikutnya, hampir semua bagian mobil yang dapat dijual telah hilang, kemudian dilanjutkan dengan pengrusakan mobil. Sedangkan mobil yang diletakkan di Palo Alto sama sekali tidak tersentuh dan tidak ada tanda-tanda pengrusakan dalam 24 jam pertama. Namun setelah mobil di Palo Alto dengan sengaja dirusak sebagian oleh eksperimenter, ternyata mobil tersebut juga dijarah. (Zimbardo, 1969). Secara umum dapat dikatakan bahwa keamanan sebuah lingkungan kurang lebih tergantung pada keputusan tentang bagaimana sikap orang-orang di lingkungan tersebut terhadap kejadian yang menyimpang di lingkungan mereka, 25 seperti jalanan yang kotor, dan lainnya. Hasil dari penelitian Philip Zimbardo menunjukkan efek yang cukup dramatis dari BWT, dapat disimpulkan bahwa tanda-tanda kerusakan lingkungan akan membuat penduduk lingkungan menarik diri dari tempat-tempat umum di lingkungan tersebut dan mengakibatkan kurangnya kontrol sosial, kemudian hal tersebut akan meninggalkan ruang yang lebih untuk perilaku kriminal (Wilson & Kelling, 1982). Akan tetapi model BWT dari Wilson dan Kelling juga mendapat berbagai kritikan. Bukti dari penelitian yang dilakukan di kota New York dan lima kota berbeda lainnya membuktikan tidak ada hubungan langsung secara kausalitas antara penyimpangan dan kriminal seperti yang diasumsikan oleh Wilson dan Kelling (Harcourt & Ludwig, 2006). Dari semua kota yang dilaporkan tingkat kejahatannya menurun secara signifikan, diduga hal tersebut dikarenakan pihak otoritas setempat menggunakan cara yang lebih intensif ketika berurusan dengan kejahatan ringan dengan kata lain menggunakan strategi kebijakan tanpa toleransi (zero-tolerance). Namun di samping itu, menurunnya tingkat kejahatan bisa juga dikarenakan oleh keadaan ekonomi setempat dan faktor demografis. Penjelasan utama karena perkembangan ekonomi memberikan tempat bagi jutaan anak muda untuk bekerja dan melakukan sesuatu (Bowling, 1999). 2. 1. 6. Perbandingan Sosial (Social Comparison) Membandingkan diri dengan orang lain atau (social comparison) merupakan mekanisme psikologis yang fundamental dalam mempengaruhi penilaian, pengalaman, dan perilaku orang lain. Orang terlibat dalam perbandingan sosial (social comparison) secara terus menerus. Ketika seseorang dihadapkan pada informasi tentang bagaimana orang-orang disekitarnya, apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh orang lain, atau apa yang gagal dan berhasil dicapai oleh orang lain, mereka akan menghubungkan informasi tersebut dengan diri mereka sendiri (Dunning & Hayes, 1996). Pada umumnya individu memiliki kebutuhan untuk mengevaluasi perilaku mereka (reaksi, pendapat, dan keahlian) terhadap orang lain ketika tidak ada standar objektif yang dapat dijadikan acuan. Kebutuhan untuk melakukan social comparison merupakan salah satu faktor yang menjadi motivasi dari berbagai macam perilaku, seperti berbaur dengan orang 26 lain, berpartisipasi dalam diskusi, situasi kompetitif, mengikuti ujian sekolah, serta menjawab kuis-kuis (Robinson, 1975). Teori perbandingan sosial (social comparison) digagaskan oleh Festinger (1954), yang merupakan keberhasilan dari teori terdahulunya mengenai informal social communication di tahun 1950. Dalam teorinya tersebut Festinger bertujuan untuk menjawab mengapa orang berbicara satu sama lain, kepada siapa orang bicara, dan apa hasil dari pembicaraan mereka. Ia berasumsi bahwa tujuan utama dari komunikasi adalah untuk mencapai sebuah persetujuan dalam sebuah kelompok, dan tekanan untuk mencapai keseragaman opini tersebut didasarkan pada dua alasan, pertama, sebuah kelompok membutuhkan kekuatan sebagai tenaga penggerak kelompok, sehingga penting bagi seluruh anggota kelompok untuk memiliki opini yang sama, dan kedua, terdapat kebutuhan untuk setuju terhadap realitas sosial, karena hal tersebut berperan untuk melakukan penilaian terhadap ketepatan opini seseorang (Festinger, 1950). Dalam teorinya tentang informal social communication, Festinger menekankan tentang pentingnya peran orang lain dalam membentuk opini seseorang. Pada teori social comparison processes, Festinger (1954) menjelaskan bagaimana individu memanfaatkan orang lain untuk memperoleh pengetahuan tentang diri sendiri. Festinger mengusulkan bahwa orang memiliki keinginan untuk menjadi benar dan apa yang dianggap benar kebanyakan ditentukan melalui social comparison. Festinger meyakini bahwa baik ilmuwan maupun orang awam akan lebih memilih tes objektif ketika terdapat standar objektif. Namun ketika terdapat standar yang ambigu, orang akan cenderung mengevaluasi kebenaran dari opini, sikap, dan perilaku mereka dengan cara membandingkan opini, sikap, dan perilaku dengan orang lain. Festinger dalam tulisannya ‘A theory of social comparison procceses’ mendasarkan teorinya pada sembilan hipotesis, yaitu: 1. Manusia memiliki dorongan untuk mengevaluasi opini dan keahlian mereka. 2. Untuk mencapai tujuan tersebut, orang-orang melakukan evaluasi terhadap opini dan keahlian mereka dengan cara perbandingan dengan opini dan keahlian orang lain. 27 3. Kecenderungan individu untuk melakukan perbandingan dengan individu lain akan menurun jika perbedaan diantara keduanya meningkat. 4. Terdapat hubungan searah keatas dalam hal keahlian, namun tidak dalam hal opini. 5. Terdapat faktor non-sosial yang membatasi sehingga menyulitkan atau bahkan tidak mungkin untuk mengubah keahlian seseorang, namun faktor non-sosial ini tidak terdapat dalam hal opini. 6. Penghentian dalam melakukan perbandingan terhadap orang lain akan disertai dengan permusuhan atau penghinaan, karena melakukan perbandingan terhadap orang tersebut menyiratkan konsekuensi yang tidak menyenangkan. 7. Faktor-faktor yang dapat menjadikan sebuah kelompok sebagai kelompok pembanding juga akan meningkatkan tekanan kelompok tersebut untuk menuntut keseragaman opini atau keahlian. 8. Jika seseorang memiliki opini dan keahlian yang sangat berbeda dengan yang lainnya, maka kecenderungan untuk mempersempit perbandingan semakin kuat. 9. Tekanan untuk keseragaman opini dan pendapat dalam sebuah kelompok berbeda-beda tergantung pada jarak perbedaan tiap anggota kelompoknya. Kelompok yang anggotanya memiliki banyak persamaan akan cenderung lebih kuat dalam mengubah opini dan pendapat orang lain, dan kelompok yang memiliki anggota dengan perbedaan yang cukup besar akan cenderung lebih lemah dalam mengubah opini dan pendapat orang lain. Dalam hipotesis 1 dan 2 membahas tentang mengapa orang terlibat dalam perbandingan sosial (social comparison). Festinger menyatakan bahwa jika seseorang memegang sebuah opini yang tidak tepat, dan penilaian yang tidak tepat terhadap suatu keahlian, maka hal tersebut dapat bersifat menghukum pada banyak situasi. Oleh karena itu, kebutuhan untuk mengetahui opini dan keahlian diri sendiri mendorong orang untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. 28 Hipotesis 3, 4, dan 8 menyimpulkan pemahaman Festinger mengenai terhadap siapa orang akan melakukan perbandingan. Ia mengemukakan bahwa orang akan mencari orang lain yang memiliki kesamaan untuk dijadikan perbandingan, dan dalam hal keahlian, orang akan merujuk kepada orang yang lebih ahli. Festinger berargumen bahwa melakukan perbandingan terhadap orang yang opini dan keahliannya sangat berbeda tidak memberikan informasi yang berguna untuk mengukur ketepatan opini dan keahlian diri sendiri. Kemudian pada hipotesis 5, 6, 7, dan 9 menunjuk pada konsekuensi social comparison terhadap diri. Social comparison dapat menyebabkan perubahan dalam opini dan keahlian seseorang, dan kebanyakan perubahan terjadi ke arah yang menyerupai (misalnya asimilasi). Besarnya perubahan sangat tergantung pada kepentingan, keterkaitan, dan ketertarikan terhadap suatu kelompok yang dijadikan perbandingan, lalu ketidakmampuan untuk mencapai keseragaman dengan kelompok tersebut dipersepsikan sebagai hal yang tidak menyenangkan (Festinger, 1954). Dalam teorinya social comparison, Festinger (1954), menjelaskan alasan orang terlibat dalam social comparison, ia menekankan pada dorongan manusia untuk mengetahui diri sendiri. Festinger mengemukakan bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar untuk mempertahankan kestabilan dan keakuratan tentang pandangan terhadap diri (self-view). Karena itu, orang akan mencari informasi mengenai karakteristik dan keahlian diri mereka. Dari sudut pandang Festinger, kebanyakan orang akan lebih memilih standar yang objektif untuk dijadikan evaluasi. Namun, standar objektif tidak selalu terdapat di semua situasi, situasi seperti itu akan membuat kebanyakan orang melakukan perbandingan dengan orang lain dalam situasi tersebut. 2. 1. 7. Strategi Komunikasi/Informasi Dalam literatur yang terkait dengan strategi komunikasi, pembahasan mengenai persuasi dijelaskan oleh Petty dan Cacioppo (1986), menurut mereka, kita cenderung berfikir secara mendalam tentang isu-isu yang relevan dan penting bagi kita. Namun terkadang, walaupun isu yang dimaksud penting, kita mungkin saja tidak dapat memproses argumen atau informasi yang tersedia secara cermat 29 karena perhatian terganggu atau lelah. Petty dan Cacioppo berargumen bahwa terdapat 2 cara untuk melakukan persuasi, centrally atau peripherally. Centrally melibatkan penekanan argumen dan mempertimbangkan fakta atau figur yang relevan, berpikir mengenai isu yang dimaksud dalam bentuk yang sistematis. Sedangkan peripherally yaitu persuasi dengan cara yang kurang bijaksana, tidak mengacu pada proses yang mempertimbangkan kekuatan argumen, lebih mengharapkan respon karena kesederhanaan argumen, sering juga dengan sinyalsinyal yang tidak relevan yang menyarankan kebenaran, kesalahan, atau keatraktifan sebuah argumen tanpa melibatkan banyak pemikiran. Sebagai contoh, ketika seseorang memutuskan untuk membeli komputer tertentu karena iklan komputer yang menggambarkan kemudahan, kecepatan proses, kapasitas memori dan penyimpanan yang dibutuhkan, maka orang tersebut tergerak oleh argumen logis yang dipaparkan, inilah persuasi centrally. Namun jika orang tersebut memutuskan untuk membeli komputer karena bintang film favoritnya yang menjadi model untuk komputer tersebut, maka ia tergerak oleh isu yang tidak relevan dengan produk, hal ini yang dimaksud persuasi peripherally. Strategi komunikasi dalam littering behavior termasuk ke dalam strategi antecedent. Pada umumnya, strategi ini merupakan yang paling luas di pelajari dalam literatur tentang perilaku membuang sampah sembarangan. Hansmann dan Schoolz (2003) memberikan ulasan penelitian mengenai desain yang efektif tentang pesan eksplisit anti-mengotori (anti-litter). Mereka menemukan bahwa frase himbauan yang berbentuk permohonan atau permintaan berfungsi lebih baik dibandingkan dengan frase himbauan yang berbentuk sebagai perintah. Selain itu, himbauan akan lebih efektif jika terdapat deskripsi yang lebih spesifik tentang perilaku yang diharapkan. Mereka menyimpulkan pada akhir studinya, bahwa pemahaman secara ilmiah belum tercapai, karena pengalaman personal dan intuisi harus menjadi faktor yang membimbing dalam proses pengembangan kampaye anti-litter. (Hansmann & Schoolz, 2003). Durdan, Reeder, dan Hecht (1985) meneliti spesifikasi himbauan dengan membandingkan dua bentuk himbauan anti-litter. Himbauan itu berisi bentuk frase yang tertulis secara positif dan negatif, untuk himbauan dengan bentuk negatif tertulis “Please don’t litter! Clear your own table”, sedangkan bentuk 30 positif tertulis “Please be helpful! Clear your own table”. Penurunan signifikan dalam littering ditemukan dalam kedua kondisi. Namun, himbauan dengan bentuk positif ditemukan lebih efektif daripada himbauan yang berbentuk negatif. Selain itu, perilaku littering meningkat secara signifikan ketika himbauan tersebut dihilangkan (Durdan, Reeder, & Hecht, 1985). Dalam penelitian serupa, Reiter dan Samuel (1980) mengukur efek dari 3 kondisi himbauan yang berbentuk mengancam, kooperatif, dan tanpa himbauan. Hipotesisnya adalah bahwa himbauan dengan bentuk pesan yang mengancam (misalnya, “Membuang sampah sembarangan melanggar hukum dan akan didenda $10”) akan menyebabkan perlawanan secara psikologis (psychological reactance) sehingga akan menjadi kurang efektif dibandingkan dengan himbauan yang menekankan bentuk kooperatif (misalnya, “mari turun tangan”). Hasilnya menunjukkan bahwa kedua bentuk himbauan efektif dalam mengurangi littering dibandingkan dengan kondisi tanpa himbauan, namun tidak ditemukan bahwa himbauan dengan bentuk kooperatif lebih efektif daripada himbauan dengan bentuk yang mengancam. Hal itu karena satu himbauan memperlihatkan adanya konsekuensi (“Littering is unlawful and subject to a $10 fine”), sedangkan himbauan berikutnya tidak memperlihatkan konsekuensi yang spesifik (“Pitch In!”), argumentasinya adalah jika menggunakan metode yang memperlihatkan konsekuensi untuk kedua bentuk himbauan dalam studi ini mungkin hasilnya akan cukup berbeda (Reiter & Samuel, 1980). 2. 2. Keterkaitan Antar Variabel Penelitian menunjukkan terdapat kaitan erat antara norma sosial dan perilaku membuang sampah sembarangan (littering behavior). Berbagai studi membuktikan bahwa littering behavior akan meningkat seiring dengan jumlah sampah yang meningkat di suatu area (Finnie, 1973; Krauss, Freedman, & Whitcup, 1978; Reiter & Samuel, 1980). Penjelasan untuk fenomena di atas adalah jumlah sampah yang terdapat pada suatu area mengaktifkan norma tentang littering behavior di area tersebut. Analisis lebih rinci tentang hubungan antara norma dan littering behavior dilakukan oleh Cialdini, Reno, & Kallgren (1990), dan Reno, Cialdini, Kallgren 31 (1993). Dalam analisisnya mereka membedakan 2 jenis norma sosial, yaitu: (1) descriptive norms, menggambarkan hal-hal yang secara umum dilakukan di suatu tempat tertentu, dan (2) injunctive norms, yang menentukan hal apa saja yang secara sosial dapat diterima di suatu tempat. Mereka mengembangkan Focus Theory of Normative Conduct (Cialdini et. al., 1990), yang menyatakan bahwa fokus kognitif dari seseorang dapat menjadi penghubung sebuah norma terhadap suatu perilaku, fokus tersebut tergantung pada ciri khas dari berbagai jenis norma. Kemudian mereka mengaplikasikan teori tersebut ke sebuah penelitian eksperimen, hasil observasi menunjukkan bahwa orang yang melakukan littering di lingkungan yang bersih tidak meningkatkan perilaku littering dari orang lain. Hasil tersebut mengejutkan karena bertentangan dengan penjelasan dari Social Learning Theory (Bandura, 1979), yang berpendapat seharusnya terjadi peningkatan dalam perilaku littering karena kecenderungan orang yang melihat akan meniru (imitate) perilaku dari model. Reno et. al. (1993) menjelaskan hasil di atas dengan argumen bahwa melihat perilaku littering di lingkungan yang norma sosialnya menggambarkan (descriptive) tidak setuju terhadap littering, dapat membuat norma tersebut menjadi lebih khas dan hal itu membuat orang yang melihat memenuhi norma tersebut. Serupa dengan Cialdini et. al. (1990), menunjukkan bahwa jika satu sampah diletakkan di suatu lingkungan yang tidak terdapat sampah, maka hal itu juga membuat orang yang melihat lebih berfokus kepada norma yang tidak setuju terhadap littering (anti-littering norm), sehingga mengurangi perilaku littering dari orang yang melihat, begitu juga yang terjadi pada kondisi kontrol, saat tidak terdapat sampah sama sekali. Hasil di atas merupakan kondisi pengecualian karena hanya ada satu sampah, namun jika suatu lingkungan sudah tercemar dan terdapat banyak sampah, maka orang lain juga akan cenderung mencemari lingkungan tersebut (Cialdini et. al., 1990). Selain itu, Cialdini et. al. (1990) dan Reno et. al. (1993) juga menunjukkan bahwa menstimulasi fokus kognitif norma injunctive anti-littering dapat mengurangi perilaku littering baik di lingkungan yang bersih maupun di lingkungan yang tercemar polusi, sedangkan pada fokus kognitif descriptive norm hanya mengurangi perilaku littering di lingkungan yang bersih. Norma injunctive 32 anti-littering bisa berbentuk slogan, gambar, atau papan himbauan yang menyerukan norma anti-littering. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menguji efektivitas dari strategi komunikasi, yang diarahkan untuk membentuk perilaku anti-littering. Dalam eksperimen lapangan yang dilakukan oleh Reich dan Robertson (1979), yang dilakukan di kolam renang umum, pesan seperti “Tolong jaga kolam renang anda tetap bersih” atau “Kebersihan kolam renang tergantung pada anda” terbukti efektif untuk mengurangi littering, sedangkan himbauan yang lebih tegas seperti “Jangan membuang sampah sembarangan” dan “Jangan berani coba-coba untuk membuang sampah sembarangan” tidak efektif. Studi oleh Reich dan Robertson menunjukkan bahwa norma yang bersifat perintah dan diikuti dengan tekanan eksternal membuat norma tersebut kontraproduktif karena hal itu dapat menyebabkan perlawanan secara psikologis (Brehm, 1966, 1972), sedangkan pesan atau norma yang bersifat memohon atau meminta tolong efektif untuk mengurangi littering. Hasil dari berbagai studi menjelaskan bahwa jika seseorang mendapati bahwa orang lain melakukan littering, maka keinginan orang tersebut untuk melakukan littering juga meningkat, hal itu juga mengurangi tekanan moral yang biasanya akan memaksa mereka untuk berperilaku dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Perilaku individu tersebut dipengaruhi oleh pandangan orang lain mengenai perilaku yang umum di tempat tersebut. Efek ini dapat dijelaskan bahwa melihat orang lain membuang sampah sembarangan di tempat tertentu akan memberikan informasi norma yang berkaitan dengan perilaku membuang sampah pada tempat tersebut. (Cialdini, Kallgren, & Reno, 1990; Cialdini, Kallgren, & Reno, 1991). Keterkaitan itu didukung oleh studi yang dilakukan oleh Torgler, Frey, & Wilson (2009), yang melibatkan lebih dari 32,000 partisipan untuk diobservasi, hasilnya menunjukkan bahwa jika individu meyakini bahwa membuang sampah di suatu tempat umum adalah perilaku biasa, maka kecenderungan individu tersebut membuang sampah sembarangan akan meningkat, namun jika individu tersebut meyakini bahwa orang lain di sekitarnya tidak membuang sampah sembarangan, maka kecenderungan perilaku tersebut menurun. Dengan meningkatnya sangsi 33 sosial terhadap littering, penelitian menunjukkan bahwa mengaktifkan norma tentang littering dapat secara substansial mengurangi atau meningkatkan keputusan seseorang untuk littering. Situasi seperti itu mengaktifkan keyakinan norma seseorang, kemudian menghasilkan perasaan malu (shame) karena melanggar norma sosial, dan perasaan bersalah (guilt) karena melanggar norma pribadi. (Cialdini, 2003; Cialdini et al., 2005). Dalam penelitian ini variabel perilaku membuang sampah sembarangan (littering behavior) akan dijelaskan melalui konsep social injunctive norms yang merupakan pandangan mayoritas mengenai perilaku tertentu yang dianggap pantas atau tidak, dan social descriptive norms yang merupakan perilaku tertentu yang umum pada suatu tempat (Cialdini, 1993). Variabel injunctive norm akan diukur dengan alat papan himbauan larangan membuang sampah, adanya papan himbauan menjelaskan tentang norma sosial bahwa membuang sampah sembarangan adalah perilaku yang tidak pantas, sehingga orang seharusnya membuang sampah di tempat sampah. Injunctive norms dapat mempengaruhi perilaku karena hal itu menghadirkan informasi mengenai perilaku mana yang dapat diterima pada situasi tertentu (Chaiken, Giner-Sorolla, & Chen, 1996). Sebagai contoh, norma antilitter akan lebih tertanam pada seseorang jika melihat orang lain membersihkan sampah (menunjukkan ketidaksetujuan terhadap littering) (Cialdini, Reno, & Kallgren, 1991), atau hanya dengan melihat papan himbauan larangan membuang sampah sembarangan (Winter, Sagarin, Rhoads, Barrett, & Cialdini, 2000; Cialdini, 2003). Selanjutnya variabel descriptive norm diukur dengan mempertimbangkan sejumlah orang berperilaku membuang sampah sembarangan dan membuang sampah di tempat sampah, atau berperan sebagai model, perilaku membuang sampah dari sejumlah model akan memberikan informasi mengenai perilaku umum tentang membuang sampah di lingkungan tersebut. Descriptive norms dapat mempengaruhi perilaku karena hal tersebut menghadirkan informasi mengenai perilaku mana yang paling umum pada situasi tertentu (Krauss, Freedman, & Whitcup, 1996). Sebagai contoh, melihat orang lain mengotori lingkungan menunjukkan bahwa perilaku littering adalah perilaku umum di 34 tempat tersebut, hal itu akan mendorong lebih banyak perilaku littering (Cialdini, 1990; Krauss, Freedman, & Whitcup, 1978; Finnie, 1973). 2. 3. Kerangka Berpikir Social Norm Behavior Injunctive Descriptive Littering social norm social norm Behavior Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir 2. 4. Hipotesis Hipotesis penelitian merupakan pernyataan yang dibuat oleh peneliti yang berupa spekulasi hasil penelitian (Shuttleworth, 2008). Hipotesis adalah pernyataan sementara tentang hubungan antar dua variabel atau lebih, prediksi yang spesifik dan dapat diuji tentang apa yang peneliti harapkan dari hasil studinya (Nevid, 2013). Berdasarkan pada tinjauan pustaka di atas, maka hipotesis penelitian yang dirumuskan oleh penulis adalah: Ho: a. Tidak ada hubungan social injunctive norm dengan littering behavior pada mahasiswa di Jakarta Barat. b. Tidak ada hubungan social descriptive norm dengan littering behavior pada mahasiswa di Jakarta Barat. Ha: a. Ada hubungan social injunctive norm dengan littering behavior pada mahasiswa di Jakarta Barat. b. Ada hubungan social descriptive norm dengan littering behavior pada mahasiswa di Jakarta Barat.