politics - Universitas Hasanuddin

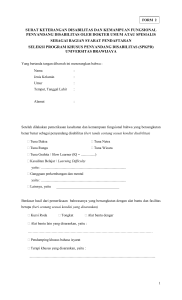

advertisement