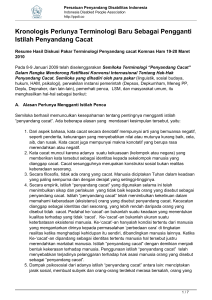

ACCESS TO JUSTICE PERSONS WITH DISABILITIES INDONESIA

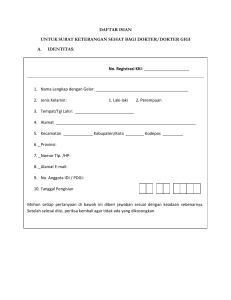

advertisement